Новые местонахождения наскального искусства в горном массиве Оглахты (Хакасия)

Автор: Миклашевич Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткая характеристика крупнейшего комплекса наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины в горном массиве Оглахты. Историко-культурная его ценность заключается не только в большом количестве изображений, но и в их многообразии, репрезентативности, наличии как характерных, так и уникальных сюжетов, образов и стилей. Информационный потенциал петроглифов Оглахты огромен, но выявлен лишь в очень небольшой степени. До недавнего времени в данном комплексе насчитывалось 8 отдельных местонахождений, из которых только три были отражены в публикациях сравнительно полно. Автором, документировавшим некоторые из них в 1990-х гг., недавно возобновлены систематические исследования комплекса. Основными задачами являются полная рекогносцировка территории горного массива (очень вероятны не только нахождение новых изображений в известных пунктах, но и обнаружение совершенно новых местонахождений); картографирование; документирование на современном уровне как ранее скопированных плоскостей, так и тех, что еще будут выявлены; систематизация архивных материалов; мониторинг сохранности и фотофиксация петроглифов на затапливаемых береговых скалах. В результате работ 2014-2015 гг. выявлены и документированы не только новые плоскости в ранее исследовавшихся пунктах, но и четыре новых местонахождения: одно (с изображениями оленей, лосей, бизона, диких баранов и дикой лошади, представляющими древнейшее искусство региона) - на береговых скалах и три (с изображениями личин эпохи энеолита - ранней бронзы, животных, антропоморфных фигур и знаков тагарской и тесинской культур, а также средневековья и этнографической современности) - во внутренних логах горного массива.

Наскальное искусство, хакасия, минусинская котловина, оглахты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522237

IDR: 14522237 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Новые местонахождения наскального искусства в горном массиве Оглахты (Хакасия)

Горный массив Оглахты расположен на левом берегу Енисея (Красноярского водохранилища) ниже устья впадающей в него справа р. Тубы; в административном отношении – в Боградском р-не Республики Хакасия. Основная часть массива входит в Государственный природный заповедник «Хакасский». Оглахты представляет большой научный интерес с точки зрения геологии, географии, биологии и археологии, при этом один из важнейших компонентов, определяющих значимость этой территории, – наскальное искусство. Наибольшим богатством по числу изображений отличается югозападный склон горы, известной под названием Сорок Зубьев (или Оглахтаг). До затопления водохранилищем еще более многочисленными были рисунки на скалах вдоль берега Енисея. Всего в Оглахты до недавнего времени мы насчитывали 8 местонахождений [Советова, Миклашевич, 1999, с. 50–51]. Все вместе они образуют самый крупный в Хакасско-Минусинской котловине комплекс памятников наскального искусства. Историкокультурная его ценность выражается, конечно, не только в количестве изображений, но и в их многообразии, репрезентативности, наличии как характерных, так и уникальных сюжетов, образов и стилей. Петроглифы Оглахты представляют все известные культурно-хронологические периоды археологии и истории Хакасии, при этом среди них есть такие группы, которые не вписываются в известные рамки. Многие изображения (в первую очередь это касается древнейшего пласта) выполнены на высоком художественном уровне, т.е. представляют и эстетическую ценность.

Изучение оглахтинских петроглифов началось в XIX в. и осуществлялось силами многих исследователей в XX столетии. Опубликованы отдельные изображения и композиции из всех местонахождений; наиболее полно введены в научный оборот Оглахты I, II и III [Sher, Blednova, Smirnov, 1994]. Однако, несмотря на долгую историю изучения памятников наскального искусства в Оглахты, довольно значительную уже проделанную работу по их документированию, большой массив архивных материалов и внушительный ряд публикаций, исследование этого комплекса далеко от завершения. Информационный потенциал оглахтин-ских петроглифов огромен, но выявлен еще лишь в очень небольшой степени. Основными задачами дальнейших исследований нам представляются полная разведка всей территории горного массива (очень вероятно не только нахождение новых изображений в известных пунктах, но и обнаружение совершенно новых местонахождений); картографирование; документирование на современном 304

уровне как ранее скопированных плоскостей, так и тех, что еще будут выявлены; систематизация архивных материалов; мониторинг сохранности и фотофиксация петроглифов на затапливаемых береговых скалах. Систематическое исследование комплекса Оглахты нами проводилось в 1990-е гг. и возобновлено с 2014 г.

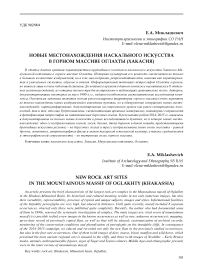

Весной, когда уровень воды в водохранилище бывает довольно низким, мы предприняли обследование береговых скал с целью поиска и локализации сохранившихся изображений на местонахождениях Оглахты I и II. При этом были обнаружены неизвестные ранее петроглифы на участке, который можно отнести к Оглахты II. Но настоящей удачей стало обнаружение нескольких плоскостей на располагающемся выше по течению участке, на котором ранее рисунки никогда и никем не фиксировались. До заполнения водохранилища они находились высоко на скалах и, видимо, с берега их было трудно заметить. Мы обнаружили их при поднявшемся уровне воды, с лодки. Все они относятся к изображениям древнейшего пласта и выполнены в характерном «минусинском» стиле [Шер, 1980, с. 190–193]: это крупные контурные изображения оленей, лосей, диких баранов, бизона (рис. 1, 1 ) – животных, которые в этом ареале уже не обитают. Летом, при более высоком уровне воды, было обнаружено еще несколько плоскостей на этом же участке, в том числе и такие, которые расположены гораздо выше уровня затопления и довольно хорошо сохранились. Среди них есть изображения, выполненные в другом стиле, но тоже относящиеся к древнейшим петроглифам Минусинской котловины: реалистичные фигуры дикой лошади, лосей, быков, диких баранов (см., напр., рис. 2, 4 в ст. Е.А. Миклашевич и Л.Л. Бове в этом же сборнике). Новое местонахождение условно было обозначено как Оглахты IX [Миклашевич, Бове, Зоткина, 2015].

В 2015 г. к списку местонахождений добавились еще три. Все они зафиксированы во внутренних логах скального массива. Одно из них находится в логу под названием Абрашкин, изгибами протянувшемся почти на 5 км с северо-запада (от северной оконечности горы Сорок Зубьев) на юго-восток (до береговой линии). Северный борт лога представляет собой череду горок, склоны каждой из которых состоят из нескольких ярусов скальных выходов. Упоминание о том, что здесь есть петроглифы, мы нашли в отчете Л.Р. Кызласова, который обнаружил несколько плоскостей в северо-западной части лога и отметил, что в нем «имеется огромное множество

т ;>■

20 см

Рис. 1. Петроглифы местонахождений Оглахты IX и Оглахты, Моховский лог.

1 – Оглахты IX, прорисовка одной из композиций древнейшего пласта, выявленной на затопленных скалах; 2 – Оглахты, Моховский лог, фотография с изображениями личин (энеолит?), перекрытыми более поздними антропоморфными фигурами.

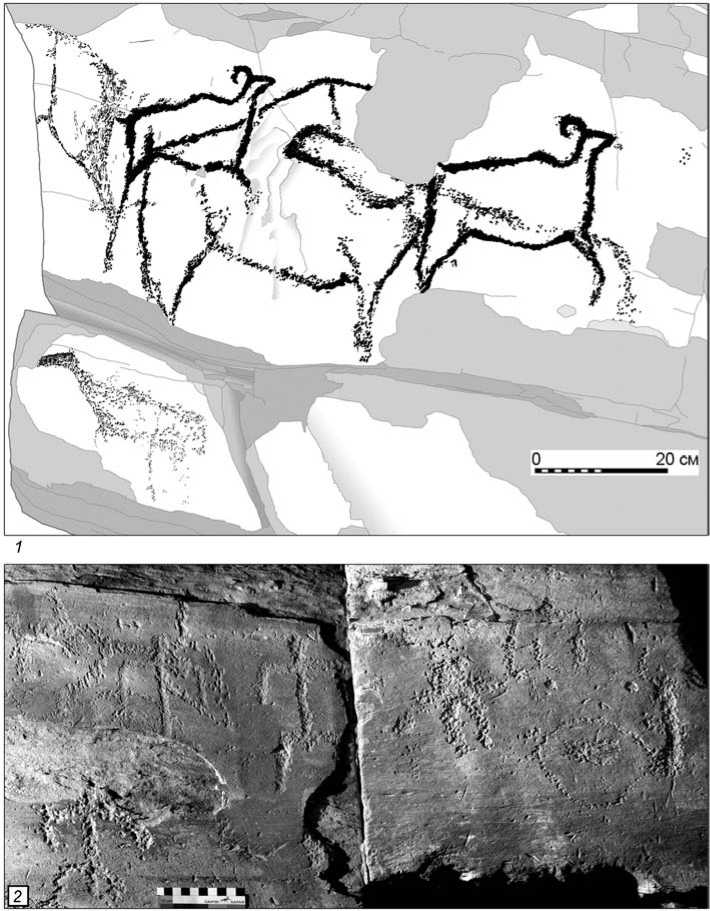

наскальных рисунков, которые нужно изучать внимательно и стационарно» [Кызласов, 1974, л. 40]. Мы провели обследование этой и прилегающих частей лога, в результате чего выявлено более 20 плоскостей с петроглифами. Среди них есть несколько интересных сцен с изображениями в скифо-сибирском зверином стиле (рис. 2, 1 ), а также композиции и отдельные фигуры более поздних эпох: лучники, антропоморфные фигуры, верблюды, олени, козлы, лошади, хищники и т.д. Зафиксировано довольное большое количество тамг. Пока удалось обследовать не более трети от общей протяженности лога; разведки и документирование этого местонахождения планируется продолжить.

Другое местонахождение обнаружено в Мо-ховском логу (расположен к северу от Абрашки-на, тянется на 1,5 км в широтном направлении). Выходы песчаника также находятся на северном скалистом борту лога. Наибольший интерес среди обнаруженных здесь изображений представляют личины. Три из них расположены на одном фризе, выполнены в технике выбивки, все неоконтурен-ные, но различаются в деталях оформления глаз: у одной они обведены окружностями, у другой – фигурами каплевидных очертаний, у третьей – несомкнутыми окружностями. Личины таких типов относятся к раннему этапу окуневской культуры, хотя не исключается и более ранний их возраст [Заика, 2014]. К сожалению, сохрани-

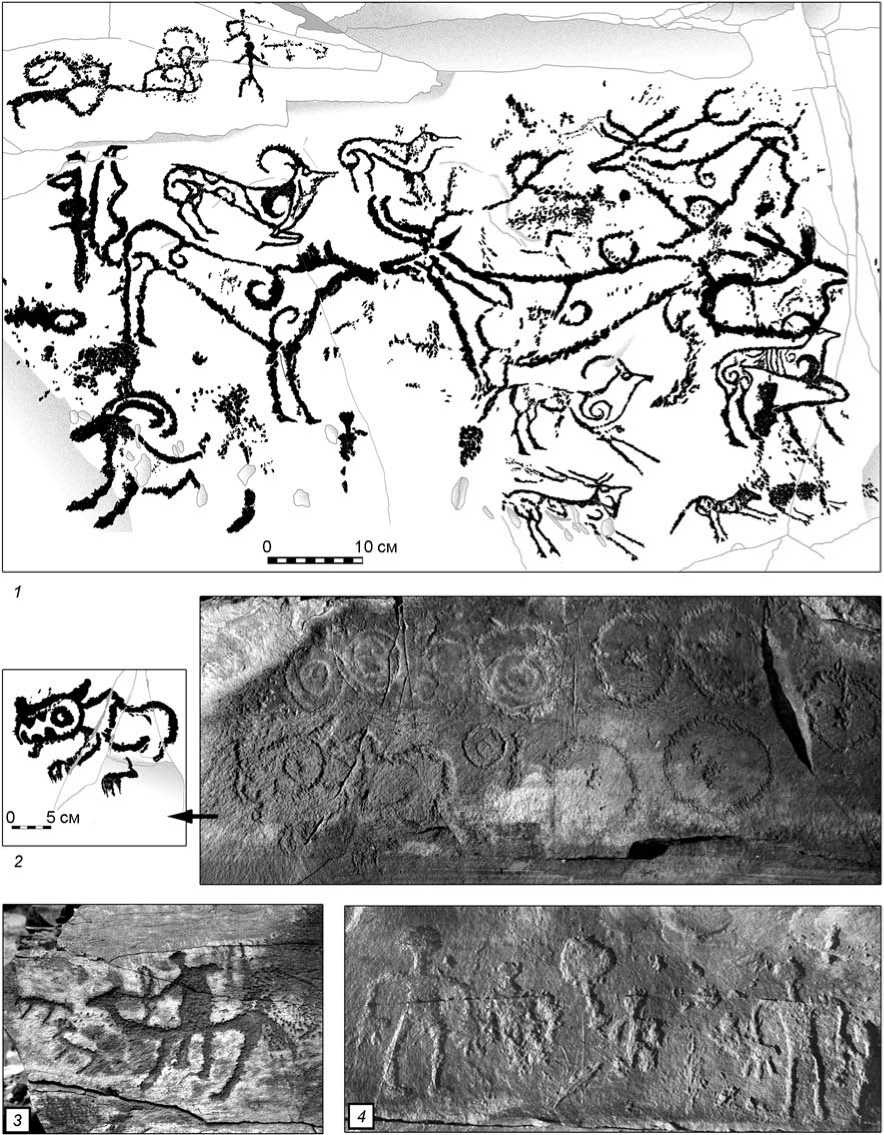

Рис. 2. Петроглифы местонахождений Оглахты, Абрашкин лог и Оглахты, Большой лог.

1 - Оглахты, Абрашкин лог, прорисовка одной из композиций тагарской культуры; 2-4 - Оглахты, Большой лог, фотографии и прорисовка фрагментов разновременных композиций.

лись они фрагментарно и к тому же перекрыты более поздними антропоморфными изображениями (рис. 1, 2). Еще одна личина найдена на другом ярусе. Она выполнена краской красноватого оттенка, сохранилась тоже фрагментарно (из-за отслоения скальной корки) и частично скрыта кальцитовыми натеками. Иконография ее иная, она определенно вписывается в ряд простых личин окуневской культуры: удается рассмотреть контур головы, две точки глаз, основания рогов (?) и горизонтальную линию, разделяющую верхнюю и нижнюю части «лица».

Возможно, это была не просто личина, а более сложная антропоморфная фигура, так как ниже сохранились фрагменты скальной корки, на которых тоже прослеживаются неясные линии краски. Другие найденные в Моховском логу петроглифы относятся к более поздним периодам, хотя датировка их не совсем ясна. Это схематические изображения людей, верблюдов, других животных.

Еще одно местонахождение обнаружено в логу под названием Большой (рис. 2, 2 – 4 ). Он располагается севернее Моховского и тянется на несколько километров с северо-запада на юго-восток. Северо-восточный борт лога имеет сложную структуру и состоит из цепочки отдельных возвышенностей, на каждой из которых несколькими ярусами расположены скальные выходы. Выборочное обследование нескольких таких возвышенностей показало, что отдельные петроглифы встречаются на всем протяжении Большого лога. На одном из участков выявлена большая компактно расположенная группа плоскостей. Изображения занимают несколько десятков граней, переходя с одной на другую. Они выполнены в технике выбивки, иногда с последующей пришлифовкой или в сочетании с глубокой резьбой; есть также гравировки и прошлифовки. Изображены всадники, человеческие фигуры с луками, с растопыренными пальцами, перевернутые вниз головой и т.д.; зооморфные фигуры тоже встречаются, но существенно реже, чем антропоморфные. Есть непонятные изображения, состоящие из переплетающихся извилистых линий, более всего похожие на «тесинские лабиринты» [Савинов, 1995]. Особенностью местонахождения является необычно большое количество изображений колец, концентрических кругов, спиралей, кругов с точкой, чертой или перекрестием внутри, сдвоенных кругов и других подобных знаков. Разнообразны и многочисленны также изображения тамг и тамговидных знаков. Предположительно основная часть петроглифов этого участка относится ко времени тесин-ской культуры; некоторые могут быть отнесены к эпохе средневековья и Новому времени. Одно изображение – зубастый хищник (см. рис. 2, 2 ) – отличается от всех других по стилю и технике и принадлежит, видимо, тагарской культуре. Полное обследование Большого лога, как и документирование обнаруженных петроглифов, будет продолжено.

Список литературы Новые местонахождения наскального искусства в горном массиве Оглахты (Хакасия)

- Заика А.Л. Личины с каплевидным оформлением глаз в древнем искусстве Северной Азии (вопросы генезиса, хронологии, семантики)//Архаическое и традиционное искусство Сибири: Проблемы научной и художественной интерпретации. -Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2014. -С. 34-37.

- Кызласов Л.Р. Отчет о работе Хакасской археологической экспедиции МГУ в 1973 г. -М., 1974. (Рукопись). -Архив ИА РАН, Р-1, № 5096.

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л., Зоткина Л.В., Солодейников А.К., Техтереков А.С. Исследование петроглифов древнейшего пласта на береговых скалах Оглахты в 2014 г.//Вестн. КемГУ. -2015. -Т. 3, № 1(61). -С. 55-65.

- Савинов Д.Г. Тесинские «лабиринты» (по материалам могильника Есино III)//Древнее искусство Азии. Петроглифы. -Кемерово: КемГУ, 1995. -С. 22-32.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: КемГУ, 1999. -С. 47-74.

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. -М.: Наука, 1980. -328 с.

- Sher J. A., Blednova N., Legchilo N., Smirnov D. Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale. -Fascicule No. 1: Siberie du Sud 1. -Paris: Diffusion de Boccard, 1994. -156 p.