Новые методы и модели оценки риска развития ишемической болезни сердца

Автор: Яковина И.Н., Баннова Н.А., Каштанова Е.В., Полонская Я.В., Рагино Ю.И.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Алгоритмы, методы и результаты оценки экспозиции факторов риска

Статья в выпуске: 3 (19), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается решение задачи разработки и применения в практической деятельности нового метода оценки риска развития ишемической болезни сердца. В основу метода положен разработанный лабораторно-диагностический комплекс, включающий окислительные, липидно-липопротеиновые, воспалительные и метаболические биохимические показатели; систему логико-математических моделей для получения численных оценок риска и программный модуль, позволяющий выполнять расчет и анализ результатов. Обоснование моделей выполнено в ходе исследования, в которое было включено 172 пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне коронарного атеросклероза, верифицированного данными коронароангиографии, и 167 пациентов без ИБС. В программу обследования входили: демографические и социальные данные, опрос о привычке курения и употреблении алкоголя, диетологический опрос, история хронических заболеваний и употребления медикаментов, кардиологический опрос по Роуз, антропометрия, 3-кратное измерение артериального давления, спирометрия, запись электрокардиограммы с расшифровкой по Миннесотскому коду. У всех пациентов определяли биохимические показатели. Уточнена задача разработки методов и моделей для оценки риска развития ИБС на основании воспалительных, окислительных и липидных биомаркеров. Выполнена разработка системы логико-математических моделей, которая представляет собой универсальную схему обработки лабораторных показателей, учитывающая специфику разнородных данных. Система моделей является универсальной, специфичен диагностический подход к используемым биохимическим показателям. Разработанный программный модуль (калькулятор) позволяет врачу на основании данных лабораторных исследований получить результат, характеризующий численный риск развития коронарного атеросклероза и ИБС у пациента, а также визуально оценить систему показателей и их отклонение от условной границы «норма - патология». Комплекс внедрен в практическую деятельность Научно-исследовательским институтом терапии и профилактической медицины.

Оценка риска, ишемическая болезнь сердца, лабораторно-диагностический комплекс, биохимические показатели, логико-математическая модель, программный модуль, опрос по роуз

Короткий адрес: https://sciup.org/14238021

IDR: 14238021 | УДК: 615.47: | DOI: 10.21668/health.risk/2017.3.05

Текст научной статьи Новые методы и модели оценки риска развития ишемической болезни сердца

логического профиля [1, 8, 11]. Актуальность изучения факторов и биологических маркеров ключевых патофизиологических механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний в Западно-Сибирском регионе определена особыми климато-географическими условиями, особенностями питания и крайне высокой распространенностью факторов риска ИБС, поэтому востребовано получение новых данных в области изучения риска осложнений заболевания и повышения эффективности его ранней диагностики [9].

Сердечно-сосудистый риск – вероятность развития того или иного неблагоприятного события со стороны сердечно-сосудистой системы (включая смерть от сердечно-сосудистого заболевания или осложнения) в течение определенного периода времени (например, в течение ближайших 10 лет) [15]. Стратификация риска в диагностике ИБС производится на основании клинических данных, результатов стресс-тестов, оценки функционирования желудочков сердца, результатов коронарной ангиографии и других параметров [7, 10, 16, 18].

Среди рискометров, используемых в кардиологии, широко известна шкала SCORE, которая предназначена для оценки абсолютного риска смертельного сердечно-сосудистого заболевания (ССЗ) в течение ближайших 10 лет. При оценке риска по шкале SCORE учитываются следующие показатели: пол, возраст (40–65 лет), уровень артериального давления (АД), уровень общего холестерина, статус курения [14]. Сердечно-сосудистый риск оценивается также в зависимости от оптимальных значений липидных параметров, индекса Кетле, результатов диагностики метаболического синдрома [4, 13].

Как правило, оценка риска ССЗ осуществляется суммированием баллов, полученных по каждому показателю шкалы рискометра. Полученный результат либо переводится в проценты, либо остается в числовых значениях. После чего для определения степени риска используются таблицы соответствия полученного по шкале рискометра значения и выраженной в процентах вероятности возникновения или развития ССЗ. Такие методы и процедуры анализа значений параметров, входящих в шкалы риска, используются наиболее известными шкалами: HAS-BLEND, CHA2DS2-VASc, GRACE, CRUSADE, TIMI. Также анализ риска может производиться путем оценки вхождения параметра в интервал, которому соответствует определенная степень риска. По такому принципу оценивают риск ССЗ в зависимости от следующих факторов: индекса Кетле, значений липидных параметров, критериев диагностики метаболического синдрома, значения АД и др. [4, 8]. Такие процедуры получения численных оценок риска ввиду сложности процедур расчета зачастую не позволяют их широко использовать в клинической практике. Автоматизированные калькуляторы, которые значительно упрощают этот процесс, как правило, позволяют обрабатывать данные скрининговых исследований и не дают системную оценку, учитывающую на фоне клинических еще и биохимические показатели [5].

В рамках данного исследования ставились следующие задачи:

-

♦ разработки эффективных скрининговых лабораторно-диагностических методов для раннего выявления факторов риска развития ИБС, основанных на анализе биохимических показателей;

-

♦ применения логико-математических моделей для получения численных оценок риска развития заболевания;

-

♦ разработки удобного в использовании программного модуля, позволяющего выполнять оценку риска развития ИБС на основании анализа биохимических показателей.

Материалы и методы. В исследование было включено 172 пациента с ишемической болезнью сердца на фоне коронарного атеросклероза, верифицированного данными коро-нароангиографии, и 167 пациентов без ИБС, согласно данным обследования. В программу обследования входили: демографические и социальные данные, опрос о привычке курения и употреблении алкоголя, диетологический опрос, история хронических заболеваний и употребления медикаментов, кардиологический опрос по Роуз, антропометрия, 3-кратное измерение артериального давления, спирометрия, запись электрокардиограммы с расшифровкой по Миннесотскому коду. У всех пациентов определяли биохимические показатели. Оценка риска развития коронарного атеросклероза проводилась с использованием логико-математического метода. В основу логико-математической модели (ЛММ) положен ранее разработанный в Научно-исследовательском институте терапии и профилактической медицины лабораторно-диагностический комплекс, включающий наиболее информативные окислительные, липидно-липопротеиновые, воспалительные и метаболические биохимические показа- тели, характеризующие основные патогенетические звенья коронарного атеросклероза: исходный уровень продуктов перекисного окисления липидов в ЛНП (ПОЛ0), резистентность ЛНП к окислению (ПОЛ30), концентрации в крови инсулина (Инсулин), С-реактивного белка (СРБ), апопротеина А1 (апоА1) и В (апоВ), триглицеридов (ТГ) и ХС-ЛВП [2, 3, 17]. В модели учитывается вес каждого параметра, характеризующего различную степень вклада в общую картину заболевания, границы «норма – патология», выявленные для каждого параметра, и способ его нормирования.

Алгоритм расчета значений оценки риска развития ИБС для полученной лабораторнодиагностической панели состоит из трех основных шагов. На первом шаге для каждого параметра x i устанавливаются интервальные значения «норма – патология» nxi. На втором шаге для каждого x i в зависимости от шкалы измерения и логики анализа значений задается способ нормирования. На третьем шаге методом Дельфи получаются средневзвешенные оценки α i степени вклада каждого параметра в общую интегральную оценку степени риска развития ИБС. После чего формируется обобщенная модель, позволяющая рассчитывать единообразную общую оценку с учетом степени вклада нормированных значений каждого xi к их интервальным значениям «норма – патология»:

8 n x i : y= ∑ α if ( xi ), i= 1

где α i – весовой коэффициент, учитывающий степень вклада параметра, полученный методом Делфи;

f ( x i ) – логико-математическая функция пересчета исходного значения каждого из восьми параметров x , учитывающая логику анализа исходного параметра и способ его пересчета относительно заданного экспертом интервального значения «норма – патология» n x i для каждого x i , для i= 1,8.

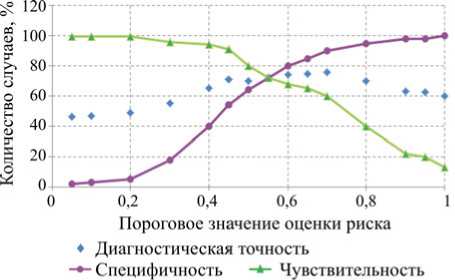

Выполнялось тестирование полученной обобщенной модели на реальных данных и оценка, предполагающая расчет характеристик диагностической точности, специфичности и чувствительности [12].

Чувствительность ( Se , sensitivity ) – это способность диагностического метода давать правильный результат, который определяется как доля истинно положительных результатов среди всех проведенных тестов.

Специфичность ( Sp , specificity ) – это способность диагностического метода не давать при отсутствии заболевания ложноположительных результатов, который определяется как доля истинно отрицательных результатов среди здоровых лиц в группе исследуемых.

Диагностическая точность ( Ac , accuracy ) – это доля правильных результатов теста (т.е. сумма истинно положительных и истинно отрицательных результатов) среди всех обследованных пациентов.

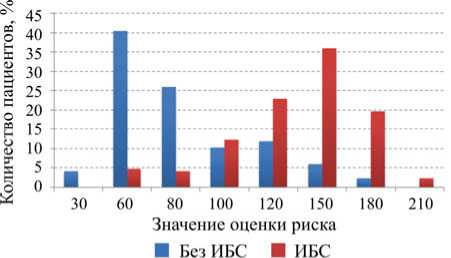

Результаты и их обсуждение. Результат проведенных экспериментов (рис. 1) для разработанного модельного обеспечения на всем объеме данных о пациентах с установленным диагнозом – ИБС – да (1) и ИБС – нет (0) – позволяет определить диапазоны пороговых значений моделей, которые в зависимости от решаемой задачи (скрининг, прогноз и т.п.) могут быть изменены. Для задачи скрининга и оценки риска развития ИБС оптимальным для соотношения тройки параметров Ac – Sp – Se пороговым значением является 0,6. Данный пороговый коэффициент позволяет получать расчетные значения оценок риска в диапазоне от 0 до 200 баллов (условных приведенных единиц степени выраженности риска), при этом диапазон значений оценки вероятности развития ИБС от 0 до 80 баллов свидетельствует об отсутствии риска развития ИБС, от 81 до 150 баллов – о наличии риска развития ИБС и более 151 балла – о высокой степени риска развития ИБС.

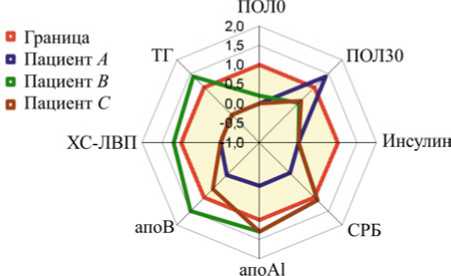

Рассмотрим на примере данных трех пациентов, представленных в таблице, особенности применения разработанной модели. Для расчета оценки риска используются значения параметров, полученные на основании логики анализа результатов лабораторных исследований и способах их пересчета относительно заданного экспертом интервального значения «норма – патология».

Рис. 1. Результаты проведенных экспериментов

Пример трех пациентов

|

Пациент |

Параметр |

||||||||

|

ПОЛ0 |

ПОЛ30 |

Инсулин |

СРБ |

апоА1 |

апоВ |

ХС-ЛВП |

ТГ |

ИБС |

|

|

И сходные зн ачения |

|||||||||

|

А |

0,5 |

31,7 |

6,8 |

2,21 |

186,99 |

83,69 |

70 |

105 |

0 |

|

В |

1,8 |

23,2 |

1,74 |

9,07 |

133,3 |

169,1 |

38 |

195 |

1 |

|

С |

1,3 |

24,1 |

3,46 |

4,98 |

132,7 |

93,87 |

70 |

59 |

0 |

|

Пересчитанные значения |

|||||||||

|

А |

0,00 |

1,40 |

0,08 |

0,11 |

0,12 |

0,18 |

0,00 |

0,00 |

22 |

|

В |

0,20 |

0,43 |

0,00 |

1,10 |

1,30 |

1,50 |

1,20 |

1,40 |

171 |

|

С |

0,00 |

0,51 |

0,00 |

1,10 |

1,30 |

0,69 |

0,00 |

0,00 |

88 |

Алгоритм расчета значений позволяет получать оценку степени отличия от условно допустимой нормы. При интерпретации результа- тов по восьми рассматриваемым параметрам исходные шкалы и различные диапазоны границ «норма – патология» для единообразия и удобства интерпретации сведены к единообразному представлению, которое позволяет оценить степень близости к норме (близости к 0). При формировании оценки риска развития ИБС пересчитанные значения всех параметров учитываются с весовыми коэффициентами, полученными методом Дельфи. При визуализации результатов (рис. 2) можно увидеть особенности патогенетической картины, проявляющиеся отклонением нормированного параметра от условной границы «норма – патология», выделенной на графике красным цветом.

Рис. 2. Визуализация результатов данных трех пациентов

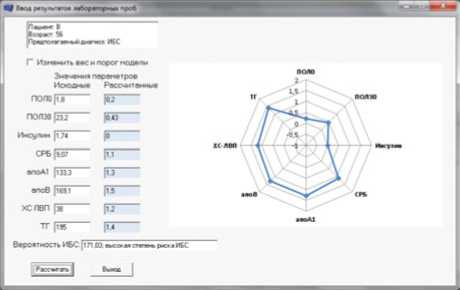

Для простоты расчета оценки риска развития ИБС был разработан программный модуль (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017612582 от 01.03.2017 г.), позволяющий получить значения оценки с использованием разработанной логико-математической модели. На рис. 3 представлено окно программного модуля ввода данных и расчета оценки риска. Пользователь может ввести данные исследований и по нажатию кнопки «рассчитать» получить результат. На основании полученного результата врач в случае средних или высоких оценок риска развития ИБС и общей патогенетической картины назначает дополнительные обследования пациенту.

Рис. 3. Пример интерфейса программного модуля

Выполнялось тестирование полученной обобщенной модели на реальных данных и расчет характеристик диагностической точности, специфичности и чувствительности для всего массива пациентов. Один из полученных результатов тестирования, иллюстрирующий верификацию моделей, представлен на рис. 4.

Рис. 4. Результат оценки точности разработанной модели

Выводы. Таким образом, анализ широко используемых в кардиологии рискометров и шкал позволил выявить, что при расчете оценок риска практически не учитывается комплекс окислительных, липидно-липопротеиновых, воспалительных и метаболических биохимических показателей.

Методы получения численных оценок, как правило, требуют ручной обработки значений различных параметров и позволяют формировать набор оценок в различных шкалах или одну сводную оценку риска.

По результатам проведенного анализа была уточнена задача разработки методов и моделей для оценки риска развития ИБС на основании воспалительных, окислительных и липидных биомаркеров.

В ходе исследования была выполнена разработка системы логико-математических моделей, которая представляет собой универсальную схему обработки лабораторных показателей, учитывающая специфику разнородных данных. При тестировании разработанного мо- дельного обеспечения получены результаты, свидетельствующие о достаточно высокой точности и возможности посредством параметров моделей повышать специфичность или чувствительность, которые значимы в случаях скрининговых или индивидуальных обследований групп пациентов.

Разработанная система логико-математических моделей является универсальной, специфичен диагностический подход к используемым биохимическим показателям.

Разработанный программный модуль (калькулятор) позволяет врачу на основании данных лабораторных исследований получить результат, характеризующий численный риск развития коронарного атеросклероза и ИБС у пациента, а также увидеть визуальное отображение системы показателей и их отклонение от условной границы «норма – патология».

Разработанный лабораторно-диагностический комплекс внедрен в практическую деятельность Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины.

Список литературы Новые методы и модели оценки риска развития ишемической болезни сердца

- Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистая хирургия в Российской Федерации. Состояние и проблемы//Аналитический вестник. -2015. -Т. 597, № 44. -С. 9-18.

- Взаимосвязь основных показателей кальциевого и липидного обмена с атеросклерозом коронарных артерий/Я.В. Полонская, Е.В. Каштанова, И.С. Мурашев, А.В. Кургузов, А.М. Волков, О.В. Каменская, А.М. Чернявский, Ю.И. Рагино//Атеросклероз и дислипидемии. -2015. -Т. 18, № 1. -С. 24-29.

- Динамика изменений воспалительно-окислительных биомаркеров в крови при остром коронарном синдроме/Ю.И. Рагино, А.Д. Куимов, Я.В. Полонская, Е.В. Каштанова, Н.Г. Ложкина, Т.А. Балабушевич, Н.В. Еременко, У.Н. Негмаджонов//Кардиология. -2012. -Т. 52, № 2. -С. 18-23.

- Кардиология. Национальное руководство: краткое издание/под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Органова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -838 с.

- Моделирование риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений на индивидуальном и групповом уровнях/С.А. Бойцов, С.А. Шальнова, А.Д. Деев, А.М. Калинина//Терапевтический архив. -2013. -№ 9. -С. 4-10.

- Развитие здравоохранения НСО на 2013-2020 годы: отчеты о реализации государственной программы . -URL: http://www.zdrav.nso.ru/page/2372 (дата обращения: 20.06.2017).

- Скрининг сердечно-сосудистого риска у бессимптомных пациентов/J.S. Berger, C.O. Jordan, D. Lloyd-Jones, R.S. Blumenthal//Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2010. -Т. 6, № 3. -С. 381-390.

- Смертность от болезней системы кровообращения в России и в экономически развитых странах. Необходимость усиления кардиологической службы и модернизация медицинской статистики в Российской Федерации (Аналитический обзор официальных данных Госкомстата, МЗ и СР России, ВОЗ и экспертных оценок по проблеме)/В.И. Харченко, Е.П. Какорина, М.В. Корякин, М.М. Вирин, В.М. Ундрицов, Н.Л. Смирнова, П.И. Онищенко, Б.Г. Потиевский, Р.Ю. Михайлова//Российский кардиологический журнал. -2005. -№ 2. -C. 5-7.

- Современные взгляды на этиологию и диагностику ишемической болезни сердца/Р.Т. Дидигова, А.М. Инарокова, М.Я. Имагожева, М.Н. Мамедов//Лечебное дело. -2011. -№ 4. -С. 11-17.

- Стабильная стенокардия/Ю.М. Поздняков, С.Ю. Марцевич, И.Е. Колтунов, А.М. Уринский//Кардиология: национальное руководство/под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Органова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -С. 636-664.

- Чазов Е.И. Пути снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний//Терапевтический архив. -2008. -№ 8. -С. 11-16.

- Швайкова И.Н., Сташевский П.С. Алгоритмы формирования диагностических решений//Актуальные проблемы электронного приборостроения АПЭП-2010: материалы VIII Международной конференции. -Новосибирск, 2010. -Т. 5. -C. 122-127.

- Between risk charts and imaging: how should we stratify cardiovascular risk in clinical practice?/G.F. Mureddu, F. Drandimarte, P. Faggiano //Eur. Heart. J. Cardiovasc. Imaging. -2013. -Vol. 14, № 5. -P. 401-416.

- Estimation of tem-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project/R.M. Conroy, K. Pyörälä, A.P. Fitzgerald, S. Sans, A. Menotti, G. De Backer, D. De Bacquer, P. Ducimetière, P. Jousilahti, U. Keil, I. Njølstad, R.G. Oganov, T. Thomsen, H. Tunstall-Pedoe, A. Tverdal, H. Wedel, P. Whincup, L. Wilhelmsen, I.M. Graham//Eur. Heart. J. -2003. -Vol. 24, № 11. -P. 987-1003.

- European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: full text. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts)/I. Graham //Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. -2007. -№ 2. -P. 1-113.

- Ge Y., Wang T.J. Identifying novel biomarkers for cardiovascular disease risk prediction//J. Intern. Med. -2012. -Vol. 272, № 5. -P. 430-439.

- Relationship of osteonectin level with inflammatory, oxidative and lipid biomarkers in blood in coronary atherosclerosis and its complication/Yu. Ragino, E. Kashtanova, A. Chernjavski, Ya. Polonskaya, M. Voevoda//Abstr. XIII HUPO World Congress. -Madrid, 2014. -P. 207

- Risk stratification in cardiovascular disease primary prevention -scoring systems, novel markers, and imaging techniques/F. Zannad, G. De Backer, I. Graham //Fundam. Clin. Pharmacol. -2012. -Vol. 26, № 2. -P. 163-174.