Новые методы полевых исследований и проблемы интерпретации коллекций стеклянных бус

Автор: Захаров С. Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается зависимость состава коллекций стеклянных бус различных средневековых памятников от применения новых методов исследования, одним из которых является промывка слоя. На примере памятников центрального Белозерья наглядно показано, что при традиционных методах исследования частота встречаемости определенных видов бус определяется их размером, цветом и некоторыми особенностями культурного слоя.

Стеклянные бусы, промывка слоя, репрезентативная выборка, центральное белозерье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328073

IDR: 14328073

Текст научной статьи Новые методы полевых исследований и проблемы интерпретации коллекций стеклянных бус

Накопленный опыт показывает, что используя традиционную методику раскопок, полноценные коллекции бус можно собрать при исследованиях лишь одной группы средневековых памятников - могильников с погребениями по обряду ингу-мации и только при условии отсутствия разрушенных погребений. На поселениях и в могильниках с кремациями от 65 до 99% всех содержащихся в слое бус при отсутствии промывки ускользает из рук исследователей, попадая в отвалы (табл. 1) 1.

Особенно показательны в таблице 1 данные по трем памятникам – Гнёздову, Крутику и Никольскому V, поскольку раскопки на каждом из них велись с применением разных методов. Сравнивая включенные в таблицу цифры, можно установить, что при раскопках по традиционной методике в Гнёздове удалось

Таблица 1. Сравнительная характеристика насыщенности стеклянными бусами культурного слоя некоторых средневековых поселений при раскопках по традиционной методике и с полной промывкой напластований.

|

К 3 м * |

Щ |

Щ |

3 Щ |

40 ОО^ |

S (N |

$ гГ |

о |

|

в 9 • И® И М в |

ОО 04 |

О |

m |

8 |

|||

|

© а = '®3 |

40 |

40 04 |

3 ОО |

||||

|

о о 5 с g g о 5 е 5 Н ! i « § ag И е « 8 * а |

сЗ ч 5 |

& о Щ |

со и |

S я >s и О 0 Щ ООо - Сп |

ао ^ |

§ о Й7 К Г1 О> и |

m |

|

К 3 |

04 |

o' |

40 |

ОО ^ |

(7 |

о |

о |

|

в 9 • И® И а 5 — М в |

ОО 8 |

40 04 |

о |

40 |

04 ОО |

S |

04 40 04 |

|

ё1®^ ЯД |

я 7 |

7 |

04 ОО |

m |

ОО |

О |

|

|

с Я у В * g уев § я g я s £ я 5 S а в. |

о о ОО ч^ сЗ 04 & § и (ч |

и ^ 2 &т §^ &£ К^ Р О О о 2 С S К & 3 У |

'О t о со 0> 04 И ^ |

М 04 74 |

04 o' й 'о ^ И О g Sc S у у g £роо 2* £21§ |

> о S ”о 51 о S |

о m |

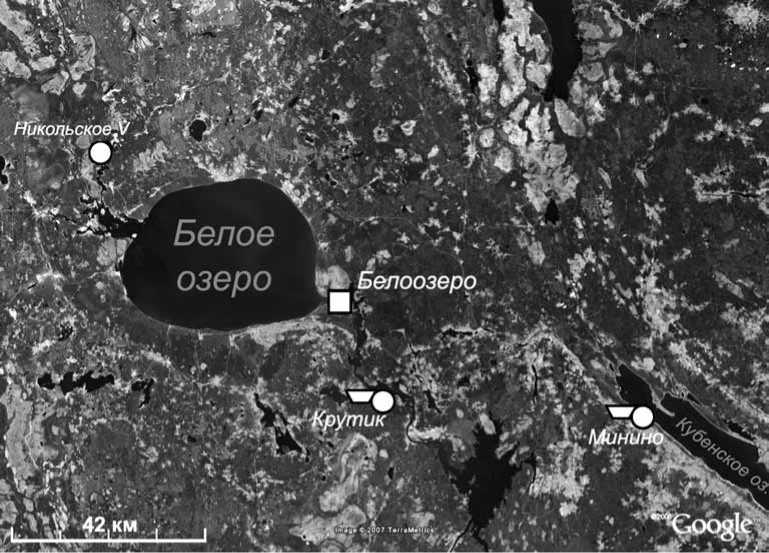

Рис. 1. Памятники центрального Белозерья, упоминаемые в работе найти только одну бусину из каждых 17, содержащихся в слое, на селище Никольское V – одну из примерно 85, а на Крутике – одну из 100. Следовательно, остальные бусы не попали в коллекции, оказавшись в отвалах.

Для понимания масштабов утраты бус при раскопках без промывки были проанализированы данные поселений Крутик и Никольское V, селищ Мининского археологического комплекса (второй половины X - начала XIII в. на Ку-бенском озере – Археология… 2008), селища Весь 5 в Суздальском Ополье (IX-X и XII-XIII вв. - Макаров, Захаров, Шполянский , 2010) и одного из некрополей Крутика с кремациями – могильника Кладовка I. Из-за трудоемкости процедуры не удалось полностью промыть исследованный слой 2, однако везде велась фиксация происхождения находок. Как выяснилось, именно стеклянные бусы из-за небольшого размера наиболее чутко реагируют на изменение методики раскопок, т. е. именно они чаще, чем изделия из любых других материалов, оказываются в отвалах при отсутствии промывки.

Результаты работ на поселении Крутик и селище Никольское V, культурный слой которых при новых раскопках был промыт полностью, позволили провести более детальный анализ. Внушительные по количеству коллекции бус (2368 и 470 соответственно) были разделены по размерам на две группы - собственно бусы и бисер 3. Оказалось, что если из каждых 24 бусин, содержащихся в культурном слое Крутика, при традиционных раскопках была найдена лишь одна, а на селище Никольское V – одна из 61, то для бисера это соотношение выглядит совсем удручающе: при отсутствии промывки удалось обнаружить всего одну бисерину из каждых 500, содержащихся в слое. В целом же результаты новых работ показывают, что реальная насыщенность стеклянными бусами и бисером культурного слоя Крутика оказывается в 102 раза выше, а Никольского V – в 86 раз, чем это представлялось по результатам традиционных раскопок. Промывка части отвала раскопа 1977-1978 гг. на поселении Крутик подтвердила полученные результаты, тем самым исключив предположение об особой концентрации бус на новых участках. Таким образом коллекции, полученные при раскопках по традиционной методике, не отражают реальные особенности бытования бус. Их нельзя считать репрезентативными: использованные при подсчетах доверительные интервалы не пересекаются, а значит, наборы бус, собранные на одном и том же памятнике при использовании разных методов раскопок, отражают разные генеральные совокупности (Федоров-Давыдов, 1987. С. 51, 77).

Кроме того, прослеживается достаточно четкая зависимость цветовой гаммы стеклянных изделий в коллекциях от окраски и характера культурного слоя. Так, в коллекции Крутика при промывке доля желтых лимонок упала более чем в два раза по сравнению с раскопками традиционными методами; видное место в коллекции после промывки заняли синие (10 и 25% соответственно) и серебростеклянные (6 и 19%). Сравнение коллекций поселения Крутик и могильника с кремациями Кладовка I подтвердили полученные результаты и позволили выявить факторы, оказывающие прямое влияние на частоту обнаружения бус в слое. Оказалось, что цветовой набор бус в коллекциях, получаемых при раскопках по традиционной методике, во многом зависит от окраски культурного слоя в раскопе. На участках с темным культурным слоем наиболее заметны изделия светлой окраски, и наоборот. Но частота обнаружения изделий из стекла некоторых цветов не подчиняется отмеченной логике. Так, изделия из желтого стекла достаточно хорошо видны и в светлом, и в темном слое, в то время как предметы из зеленого стекла различных оттенков одинаково плохо заметны в слое любого цвета.

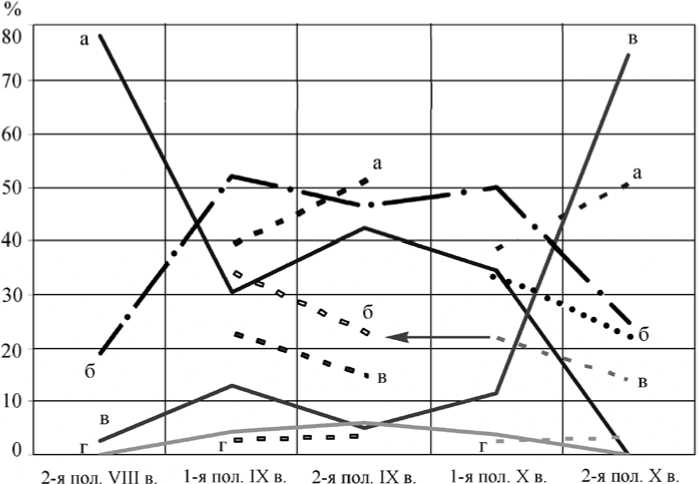

Выявленное несоответствие коллекций стеклянных бус, собранных в ходе раскопок по традиционной методике, реальному набору этих изделий, содержащемуся в культурном слое, порождает массу вопросов, которые невозможно проанализировать в небольшой по объему публикации. Поэтому коснемся лишь одного из них - вопроса хронологии, рассмотрев его на примере рубленого бисера, составляющего наиболее массовую группу стеклянных изделий раннего периода. Впервые общая схема изменений во времени цветовой гаммы рубленого бисера была прослежена З. А. Львовой (1968. С. 87). Она получила развитие в работах Е. А. Рябинина (1982. С. 169; 1985. Табл. 3) и затем была подтверждена другими исследователями (Носов, 1990. С. 81). В целом она выглядит так: вторая половина VIII в. – время господства синего бисера; в IX – начале X в. существенное преобладание получает желтый бисер, а со второй половины X в. – зеленый. Предложенную схему можно дополнить сведениями о непрозрачном молочно-голубом бисере, характерном для XI в. (Макаров, Захаров, Шполянский, 2010. С. 129).

Цифровые данные из раскопок Ладоги без промывки (раскопки Е. А. Рябинина 1975–1977 гг.) и синхронные им материалы из раскопа IX на Крутике, культурный слой которого был промыт полностью, в графическом виде сопоставлены на рисунке 2. Легко убедиться, что коллекция Крутика не вписывается в ладожский график не только по долям бисера всех цветов, но и по динамике их изменений во времени (за исключением желтого). Если мы попытаемся найти место для материалов Крутика в ладожском графике, то выяснится, что по прослеживаемым изменениям наиболее полно данным Крутика соответствует участок ладожского графика, относящийся к IX в 4. Но удревнить коллекцию Кру-тика на сто лет невозможно – это противоречит результатам радиоуглеродного анализа и датировке остального материала, собранного в раскопе. Та же тенденция удревнения прослеживается на материалах других памятников, где проводилась масштабная промывка слоя. Например, в раннем комплексе селища Весь 5 под Суздалем доля синего бисера составляет более 55%, желтого – около 22%, зеленого и белого – менее 10%. Если мы попытаемся вписать эти данные в ладожский график, то они будет стремиться занять место где-то на рубеже VIII и IX вв. Но, судя по вещевому и нумизматическому материалу и результатам радиоуглеродного датирования, селище Весь 5 возникает в период не ранее середины IX в. ( Макаров, Захаров, Шполянский , 2010).

Проведенное наблюдение позволяет снять целый ряд противоречий, с которыми приходиться сталкиваться при анализе реальных материалов. Например, становится объяснимым такое невероятное с точки зрения существующей поселенческой хронологии сочетание рубленого бисера, которое было зафиксировано в одном из курганных погребений у д. Новинка в Вологодской области. Здесь в одном наборе встречен прозрачный синий бисер, на долю которого приходится около трети всех изделий, и непрозрачный молочно-голубой.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы:

-

1. Раскопки по традиционной методике, даже ориентированные на максимально высокое качество ведения работ, не способны обеспечить полноценное извлечение стеклянных бус из культурного слоя памятников. Например, при раскопках поселений без использования промывки от 80 до 99% всех содержащихся в слое бус остаются не найденными, попадая в отвалы

-

2. Коллекции бус, собранные при раскопках по традиционной методике на поселениях и могильниках с погребениями по обряду кремации, не могут адекватно отражать особенности бытования этой группы изделий. Более того, выборки, формирующиеся при подобных раскопках, не являются случайными.

-

3. Наборы бус, полученные при промывке культурного слоя, не вписываются в хронологическую шкалу, построенную на основе исследования коллекций, собранных при раскопках по традиционной методике. Для ее корректировки необходимо провести раскопки с полной промывкой напластований на реперных в хронологическом отношении средневековых памятниках.

Рис. 2. Распределение рубленого бисера различных цветов в напластованиях Старой Ладоги (253 экз. – сплошные линии; по: Рябинин , 1982) и раскопа IX на Крутике (751 экз. – пунктирные линии)

а – синий; б – желтый; в – зеленый; г – белый

Их состав определяется такими факторами, как размерные характеристики бус и сочетание цвета бусины с цветом вмещающего ее культурного слоя. То есть выборки, полученные на данных памятниках при раскопках по традиционной методике, нерепрезентативны.

Список литературы Новые методы полевых исследований и проблемы интерпретации коллекций стеклянных бус

- Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т./Отв. ред. Н.А. Макаров. Т. 2: Материальная культура и хронология/. М.: Наука, 2008. 365 с.

- Голубева Л.А., 1973. Весь и славяне на Белом озере. X-XIII вв. М.: Наука. 212 с.

- Голубева Л.А., Кочкуркина С.И., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск: Карельский институт языка, литературы и истории. 198 с.

- Галибин В.А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское Востоковедение. 216 с. (Archaeologica Petropolitana, XI).

- Захаров С.Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Захаров С.Д., 2011. Методика промывки культурного слоя средневековых памятников//новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии. Материалы Школы молодых археологов. Кириллов, 3-12 сентября 2011 г./. М.: ИА РАН. С. 211-238.

- Захаров С.Д., 2012. Белоозеро//Русь в IX-X веках: археологическая панорама/Отв. ред. Н.А. Макаров. М.; Вологда: Древности Севера. С. 212-239

- Захаров С.Д., Кузина И.Н., 2008. Вещевой материал Мининского археологического комплекса: Изделия из стекла и каменные бусы//Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3-х тт./Отв. ред. Н.А. Макаров. Т. 2: Материальная культура и хронология/. М.: Наука, 2008. С. 142-215.

- Колчин Б.А., 1956. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа//Труды Новгородской археологической экспедиции/Под ред. А.В. Арциховского, Б.А. Колчина. Т. I. М.; Л.: АН СССР. С. 44-137. (МИА. № 55).

- Львова З.А, 1968. Стеклянные бусы старой Ладоги. Часть I. Способы изготовления, ареал и время распространения//АСГЭ. Вып. 10. Л.: Советский художник. С. 64-94.

- Львова З.А, 1970. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Часть II//АСГЭ. Вып. 12. Л.: Аврора. С. 89-111.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., Бужилова А.П., 2001. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. 496 с.

- Макаров Н.А., Захаров С.Д., Шполянский С.В., 2010. О датировке средневекового поселения Весь 5 под Суздалем//Диалог культур и народов средневековой Европы: К 60-летию со дня рождения Евгения Николаевича Носова/Отв. ред. А.Е. Мусин, Н.В. Хвощинская. СПб: Дмитрий Буланин. С. 113-141.

- Носов Е.Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.: Наука. 215 с.

- Рябинин Е.А., 1982. Бусы Старой Ладоги (по материалам раскопок 1973-1975 гг.)//Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья/Отв. ред. А.Д. Столяр. Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та. С. 165-173.

- Рябинин Е.А, 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище в 1973-1975 гг.)//Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования/Отв. ред. В.В. Седов. Л.: Наука. С. 28-76.

- Федоров-Давыдов Г.А., 1987. Статистические методы в археологии. М.: Высшая школа. 216 с.

- Френкель Я.В., 2007. Опыт датирования пойменной части гнездовского поселения на основании анализа коллекции стеклянных и каменных бус (по материалам раскопок 1999-2003 гг.)//Гнездово. Результаты комплексных исследований памятника/Отв. ред. В.В. Мурашева. М: Альфарет. С. 78-117.

- Щапова Ю.Л., 1956. Стеклянные бусы древнего Новгорода//Труды Новгородской экспедиции/Под ред. А.В. Арциховского, Б.А. Колчина. Т. I. М.; Л.: АН СССР. С. 164-179 (МИА. № 55).

- Щапова Ю.Л., 1972. Стекло Киевской Руси. М. Изд-во Моск. ун-та. 215 с.

- Щапова Ю.Л., 1991. Византия и Восточная Европа. Направления и характер связей в IX-XII вв. (по находкам из стекла)//Византия, Средиземноморье, Славянский мир. К XVIII Международному конгрессу византинистов/. М.: МГУ С. 155-177.

- Щапова Ю.Л., 1998. Византийское стекло. Очерки истории. М.: Эдиториал УРСС. 288 с.

- Callmer J., 1977. Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. D. Bonn; Lund: Rudolf Habelt Verlag; CWK Gleerup. 260 p., (Acta Archaeologica Lundensia; series in 4°. Nr 11).