Новые находки или утраченная коллекция? Уникальные предметы из нового Иерусалима (предварительная публикация)

Автор: Беляев Л.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются три необычные находки, сделанные в Воскресенском монастыре Новый Иерусалим (г. Истра Московской области) экспедицией Института археологии РАН в 2009-2017 гг. Это дно каменной урны с латинской надписью первой половины I тыс. н. э., фрагмент стеатитовой иконки XI-XII вв. и золотой флорин венгерского короля Матвея (Матиаша) Корвина второй половины XV в. Ставится вопрос о причинах их присутствия в культурном слое монастыря, основанного в середине XVII в. Это не находит логического объяснения. Делается предположение об их принадлежности большому музейному комплексу, существовавшему в зданиях монастыря после революции 1917 г. и сильно пострадавшему в годы Второй мировой войны.

Музейные коллекции, погребальные урны, эпиграфика, нумизматика, золотой флорин, король матиаш корвин, стеатиты, каменные иконки

Короткий адрес: https://sciup.org/143167128

IDR: 143167128 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.254.308-318

Текст научной статьи Новые находки или утраченная коллекция? Уникальные предметы из нового Иерусалима (предварительная публикация)

На монастырском холме был найден, однако, и более древний слой: в северо-западной части площадки обнаружились фрагменты «текстильной» керамики и отходы производства начала I тыс. до н. э., несомненно, следы существовавшего здесь раннего дьяковского поселения. Кроме того, в разных местах холма находили предметы из бронзы, относящиеся к периоду от II тыс. до н. э. до развитого Средневековья, в том числе уникальные (чтобы не сказать невозможные) для региона. Они были собраны и проанализированы в публикации 2016 г. (Беляев и др., 2016. С. 85–98). Однако с тех пор появился ряд предметов, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.254.308-318

в публикацию не попавших, некоторые из которых принадлежат той же эпохе бронзы или раннего железа, причем это опять целые предметы (прежде всего небольшой проушной кельт – ему будет посвящена специальная заметка).

Впрочем, среди более древних, чем монастырь, находок встречаются и не целые предметы, а их фрагменты. Они могут считаться синхронными остальным находкам II тыс. до н. э. – II тыс. н. э., но только потому, что указанный интервал, по сути дела, безграничен. Однако это совсем другие вещи, по характеру никак не соотнесенные с существовавшим здесь поселением или могильником. В статье предлагается предварительная публикация трех таких находок, до сих пор неизданных или только упомянутых в обзорах. Представим их в хронологической последовательности.

Древнейшая из вещей – донная часть довольно крупной каменной чаши, сохранившая низкую широкую подножку и внутреннюю поверхность дна (рис. 1). Камень до специального литологического анализа можно описать как низкосортный светлый, желтовато-серый мрамор. Судить о размерах изделия можно в основном в плане. Измерению поддаются все параметры изделия, кроме его высоты (диаметр поддона 25 см; высота поддона 2,5 см; диаметр по сохранившимся стенкам около 35 см; максимальная сохранность 16 см), но переход к стенкам показывает, что далее они, видимо, поднимались круто, как у банки, а не отлого.

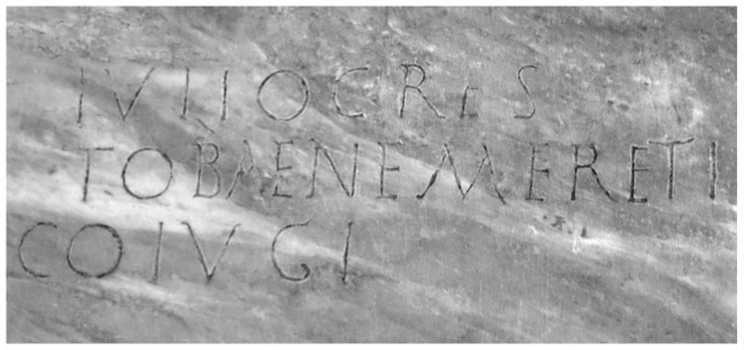

Это наблюдение важно для определения функции, которому помогает остаток надписи. Она помещена снаружи, на придонной части, над ножкой. Хорошо сохранилась нижняя строка (с точкой на конце) и 5 букв в начале предыдущей. Это глубоко, крупными раздельными графемами прочерченное граффито. Оно легко читается в своей заключительной «формулярной» части: MERENTI FECIT. В предшествующей строке перед этим, несомненно, стояло слово BENE, поскольку без прилагательного теряется конструкция фразы. Это традиционная латинская формула, имеющая устойчивую аббревиатуру B. M. F. Такие надписи хорошо известны в эпоху Римской империи (в основном с конца II в.), в том числе в христианский период, прежде всего как надгробные ( tituli sepulchrales ), и фиксируют не только саму смерть, но право покойного на установку памятника, подчеркивая достоинства умершего: [bene] MERENTI можно перевести буквально как «благодостойному»1.

Во второй снизу строке можно восстановить буквы COIVG[i?], что усиливает сходство с погребальной надписью, где очень часто упоминается именно «достойная супруга». Характерна даже вероятная ошибка написания: в распространенной практике огласовки обычна утрата корневых N в слове супруга (coniunx), в дательном падеже: coniugi, типовое написание: coiugi, как в нашем случае ( merenti , однако, у нас написано правильно, в то время как N часто пропадало и в нем; правильное bene подчас замещали гиперграмотным baene , но в нашем случае это слово утрачено). Целая серия подобных надписей сохранена, например, в настенном лапидарии экзонартекса Санта Мария-ин-Трастевере, где это сочетание встречается чуть ли не на каждой надгробной плите, см. коллекцию текстов Катрин Мак-Доналд, ресурс «Greek in Italy» (рис. 2).

Рис. 1. Урна мраморная (фрагмент, придонная часть). Римская империя (II–V вв. н. э.)

Мы, конечно, имеем дело не с надгробной плитой, а с сосудом, но, как хорошо известно, именно сосуды в римскую эпоху служили урнами для праха. Форма при этом могла быть и вазы, и ларца. Такие урны часто снабжали надписями, исполненными в специальных рамках или просто по стенкам сосуда. Обычно их нижняя часть не украшалась резным декором, который сосредотачивали в верхней трети изделия, так что простая гладкая поверхность не должна нас обманывать – верх урны мог быть каким угодно роскошным.

С точки зрения палеографии, надпись также близка к встречаемым на римских памятниках эпиграфики, поэтому представляется возможным датировать ее предварительно хотя бы в широком диапазоне имперского Рима после II в. н. э.

Рис. 2. Надгробная надпись. Рим, западная стена церкви Санта Мария-ин-Трастевере. Первая половина I тыс. н. э. (по: Greek in Italy)

Надпись на урне с пеплом сожжения вряд ли возможно трактовать как христианскую, хотя подобные формулы, так же как графика, близки к римским раннех-ристианским2. Имена персонажей останутся неизвестными (разве что найдутся другие фрагменты), но конец надписи, видимо, можно прочесть как «…устано-вил [урну] достойной этого супруге».

Обратимся ко второй необычной находке. Она тоже из камня, который до обращения к минерологам можно условно считать стеатитом, поскольку перед нами, несомненно, маленький (54 × 49 × 38 мм) треугольный фрагмент крупной (вероятно, многофигурной) иконы из класса византийских стеатитов (рис. 3). На фрагменте сохранились верхние части двух ликов с нимбами, прочерченными графьей, а в правой верхней – край сложно вырезанного элемента: часть декоративного обрамления или архитектурного мотива (вероятно, последнее).

В известном своде византийских икон на стеатитах, составленном И. Ка-лаврезу-Максайнер еще в прошлом столетии ( Kalavrezou-Maxeiner , 1985), а равно и в опубликованных недавно каменных иконах российских собраний (Московский Кремль и другие) точного соответствия двум представленным на фрагменте иконы ликам обнаружить пока не удалось, но это не мешает датировать ее в интервале XI–XII вв., опираясь на общие представления о производстве таких изделий (обычно их связывают с Константинополем) и на общий классицизирующий стиль, указывающий на искусство поздней Македонской

Рис. 3. Фрагмент стеатитовой иконки. XI–XII вв.

Ново-Иерусалимская экспедиция, 2012 г.

династии и наследующих ей Комнинов. Возможные иконографические варианты: Поклонение Кресту, Собор архистратига Михаила или Собор архангелов, Этимасия в ангельском предстоянии, Богоматерь на престоле с ангелами, не менее вероятно – Крещение того типа, какой представлен на пластине из Толедо ( Kalavrezou-Maxeiner , 1985. № 52)3.

Третья необычная находка Нового Иерусалима приводит нас во вторую половину XV в., в Венгрию эпохи правления Матвея (Матиаша) Корвина (1443–1490) (рис. 4). Это довольно редкий дукат (флорин), отчеканенный на монетном дворе в Кремнице (известном центре добычи золота в горах Словакии, где из него чеканили монеты). Он принадлежит к классу монет, которые часто называют марианскими, так как их лицевую сторону занимает изображение сидящей на троне Богоматери с младенцем Иисусом на коленях. На экземпляре из Нового Иерусалима они без нимбов, но Богородица увенчана короной. Справа от ее трона стоит ваза с двумя ручками и тремя звездчатыми цветами. У подножия трона

Рис. 4. Флорин Матвея Корвина, короля Венгрии (1445–1490 гг.). Ново-Иерусалимская экспедиция, 2009 г.

а – аверс; б – реверс изображен ворон на ветке, с кольцом в клюве – хорошо известный иконический символ самого короля Матиаша, прозвище-фамилия которого (Корвин) значит «Ворон». На обороте представлен стоящий во весь рост святой Владислав (король Ласло I), в короне и нимбе, с секирой в правой руке, с державой, увенчанной крестом, в левой. На обеих сторонах имеются круговые надписи, отделенные «жемчужинами», которые, как и текст, разрываются изображениями.

На аверсе аббревиатуры отделены одной или двумя точками:

MATHIAS · D[ei] · G[ratiam] : R[ex] : VNGARIE =

Матиаш Б[ожьей] М[илостью] К[ороль] Венгрии

На реверсе слова разделены звездочками (в других известных экземплярах – пятилучевыми):

S[anctus] * LADIS * L AVS * REX = С[вятой] *Ладис*лаус* король

Ниже секиры и державы, справа и слева от святого короля, помещены буквы «К» и «Р», которые трактуются как «марка» монетного двора в Кремнице. Диаметр монеты 22 мм, вес 3,41 г. Ниже литеры Р – изображение розана с пятью лепестками.

Среди известных мне монет наиболее близок по типу экземпляр из ГМИИ, опубликованный на сайте музея (Отдел нумизматики ГМИИ, инв. № 144731), такого же размера и чуть большего веса (3,47 г). В то же время экземпляр ГМИИ гораздо четче прорисован, имеет некоторые отличающие детали (нимб короля обведен «жемчужинами», у розана изображена ветка, звездочки-разделители крупные, ясно отчеканенные и т. п.). Чекан нашей находки не так совершенен, и В. В. Зайцевым (ГИМ) допускает, что это московская или европейская копия XVI в.

Предоставив более глубокое изучение урны, иконы и монеты специалистам, обратимся к вопросу о том, каким образом эти три объекта, разделенные минимум 500-летними разрывами, никак не связанные с памятником культурно или географически, оказались в культурном слое Нового Иерусалима. Ведь они явно не связаны с жизнью возникшего только во второй половине 1650-х гг. монастыря; ни о каких поселениях здесь источники не сообщают (на момент основания на холме рос лес). Другие встреченные при раскопках предметы II тыс. до н. э. – начала II тыс. н. э. могут говорить о существовании небольших памятников бронзового века, раннего железа и даже Средневековья, но можно ли найти на небольшой площадке в подмосковном лесу каменную урну с римской надписью, стеатитовую иконку и золотую монету эпохи Ренессанса? Скорее нет, чем да.

Даже объяснение, которое до недавнего времени допускалось и для иконки, и монеты, казалось, логичное (подобные ценности известны в статусных ризницах и «коллекциях»), с учетом выявленной римской урны стало не особенно убедительным4. Точно так же, как попытки объяснить хотя бы часть вещей как добытые в литовском походе войск Алексея Михайловича или как личное имущество работавших для монастыря «переведенцев» с Запада. Будет большой натяжкой (чтобы не сказать – чистой фантазией) объяснять появление урны в слое монастыря через коллекционирование «антиков» в Центральной Европе XVI–XVII вв. и трансфер в Московию в качестве добычи.

Для решения задачи могла бы помочь стратиграфия, но, к сожалению, три находки очень мало связаны с культурным слоем памятника, который в основном неглубок и существенно поврежден, особенно в середине XIX – середине ХХ в. Основание урны найдено на северном краю или на склоне холма, в слоях мусорного сброса с площадки5; фрагмент иконки6 – в западной части территории, на первом монастырском кладбище, в слое дерна или сразу под ним; монета лежала в третьем пласте, на берегу пруда, в зоне складских сараев эпохи патриарха Никона7.

Представляется, что стоит вернуться к обсуждению другого варианта для объяснения взаимной встречаемости разнородных предметов. И сам подбор явно музейного уровня экспонатов, и их хаотическое распределение по площадке монастыря, и отсутствие логической связи с культурным слоем Нового Иерусалима указывают, скорее всего, на их принадлежность к собранию древностей, вероятнее всего – к коллекциям музея, который существовал в зданиях монастыря на протяжении почти столетия (1920–2014 гг.)8. Его основой стал прежде существовавший здесь Музей Патриарха Никона, созданный архимандритом Леонидом (Кавелиным), известным историком, в 1874 г., а также вещи из монастырской ризницы, из храмов, а во второй половине 1920-х гг. – предметы из национализированных усадеб западной части Московской губернии, в числе которых были очень известные и богатые. Это были имения Мартыновых (Знаменское), Голицыных (Петровское), Толстых (Рождествено), Гагариных (Никольское), Брусиловых (Глебово), Чернышёвых (Ярополец), великого князя Сергея Александровича (Ильинское) и другие. Из ликвидированных крупных музеев-усадеб (Введенское, Дубровицы, Никольское-Урюпино, Царицыно) также поступила часть коллекций, а произведения древнерусского искусства перевезли из Лужецкого Богородицкого Ферапонтова монастыря в Можайске и Саввино-Сторожевского монастыря. В 1935 г. в музей перевезли этнографические и археологические коллекции и библиотеку из упраздненного Московского областного музея, а в 1939–1940 гг. – часть коллекций расформированного музея в Звенигороде. Добавились материалы археологических раскопок в северо-западной части Московской области и картины художественной галереи, и др. Музей постоянно трансформировался и менял названия: до 1935 г. – Государственный художественно-исторический музей, затем – Опытно-показательный краеведческий музей Московской области и т. д.

К началу войны экспозиция заняла уже 42 зала, и эвакуировать большую часть хранившихся вещей не смогли: приказ поступил в июле; часть экспонатов спрятали в тайниках, но краеведческую экспозицию и выставку в соборе (картины, мебель, фаянс) не успели даже демонтировать. Вывезти удалось в основном изделия из драгоценных металлов, церковные облачения, часть книг и художественных коллекций: в начале ноября 1941 г. их увезли в Москву, оттуда в Алма-Ату, а в августе 1943 г. их вернули в Москву.

Как мы видим, музейное хранение составляли и пополняли из самых разнородных источников, ее переформировывали столько раз и с таким присущим русскому ХХ веку энтузиазмом, что в коллекции могло попасть буквально что угодно. Но в начале зимы 1941 г. Истру на две недели заняли немецкие войска (27 ноября –11 декабря). Отступая, они взорвали монастырь, причем сгорели Трапезные палаты. Большая часть экспонатов, оставшихся в музее, погибла от взрывов и последующих пожаров.

Несомненно, что в ходе этих трагических событий какая-то часть коллекций могла быть утрачена, а сохранившиеся предметы повреждены.

Гипотеза принадлежности встречающихся в турбированных слоях монастыря вещей, когда-то находившихся в музейном хранении, звучит убедительнее с каждой новой находкой. Вероятно, стоит попытаться поднять «инвентари» и акты о списаниях хотя бы за послевоенный период, а при наличии таковых – и за два с половиной довоенных десятилетия. На сайте Министерства культуры Российской Федерации, посвященном утраченным во Второй мировой войне объектам культурного наследия, ни одного из найденных древнейших предметов обнаружить не удалось (Культурные ценности – жертвы войны… Т. 12). Но это не значит, конечно, что они не оставили других следов в музейном архиве. Таким образом, наш следующий шаг очевиден: поиск, совместно с сотрудниками Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», документальных свидетельств о публикуемых здесь вещах. Вполне вероятно, в прошлом они принадлежали тем или иным коллекциям музея. Опыт такого сотрудничества в недавнем прошлом, при проверке данных о финно-угорских древностях в довоенной археологической коллекции, оказался плодотворным.

Список литературы Новые находки или утраченная коллекция? Уникальные предметы из нового Иерусалима (предварительная публикация)

- Беляев Л. А., Ершов Н. И., Зеленцова О. В., Кузьминых С. В., 2016. Древнейшие находки на территории Ново-Иерусалимского монастыря: материалы РАбот 2009-2014 гг.//РА. № 1. С. 85-98.

- Беляев Л. А., Крючкова М. А., Черненилова Л. М., 2018. Ново-Иерусалимский монастырь//Православная энциклопедия. Т. 51. М.: Православная энциклопедия. С. 611-631.

- Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря: путь к возрождению. Реставрация 2009-2015 годов/Ред.: Л. А. Беляев, И. Л. Бусева-Давыдова. М.: Коллектор, 2016. 312 с.

- Культурные ценности -жертвы войны. Cводный каталог утраченных ценностей Российской Федерации. Т. 12. Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим». Кн. 1-3 . Режим доступа: http://lostart.ru/catalog/ru/tom12/. Дата обращения: 09.02.2019.

- Лихачев Н. П., 1897. Московской золотой//Археологические заметки и известия. Т. 5. № 7-8. С. 209-214.

- Львов М. А., 1981. О месте чеканки золотых монет с именем Ивана III//Труды ГЭ. Т. XXI. Л.: ГЭ. С. 106-110.

- Отдел нумизматики ГМИИ, инв. № 144731. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.coins-and-medals.ru/coins/db/medieval/coins_of_western_europe_and_the_british_isles/hungary/matthias/144731.shtml?rushttp://www.coins-and-medals.ru/coins/db/medieval/coins_of_western_europe_and_the_british_isles/hungary/matthias/144731.shtml?rus. Дата обращения: 13.02.2019.

- Попов Г. В., 1975. Культурно-художественные связи России с Венгрией в конце XV в.//Советско-венгерские связи с художественной культуре/Отв. ред.: И. Светлов, Л. Солнцева. М.: Наука. С. 197-198.

- Потин В. М., 1972. Венгерский золотой Ивана III//Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе/Отв. ред. В. Т. Пашуто. М.: Наука. С. 282-293.

- Спасский И. Г., 1976. Монетное и монетовидное золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III//Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 8. Л.: Наука. С. 127-128.

- Спасский И. Г., 2013. Русское золото: сборник избранных статей. СПб.: ГЭ. 392 с.

- Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby, EDCS-15200209. . Режим доступа: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id.php?s_sprache=en&p_edcs_id=EDCS-15200209. Дата обращения: 13.02.2019.

- Greek in Italy . Режим доступа: https://greekinitaly.wordpress.com/author/greekinitaly/. Дата обращения: 13.02.2019.

- Kalavrezou-Maxeiner I., 1985. Byzantine icons in steatite. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 2 vols.