Новые находки кремневой пластики в горно-лесном Зауралье

Автор: О. Н. Корочкова, И. А. Спиридонов

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археологические находки и изобразительные материалы

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Публикация вводит в научный оборот две кремневые фигурки, обнаруженные в результате раскопок многослойного памятника Шайтанское 4–6 в Свердловской области. Анализ контекстов и аналогий позволяет с достаточной уверенностью атрибутировать их в рамках аятской культуры эпохи энеолита и рассматривать как свидетельства символической деятельности местного населения в IV–III тыс. до н. э.

Урал, энеолит, кремневые фигурки, орнитоморфные изображения, символика.

Короткий адрес: https://sciup.org/143176910

IDR: 143176910 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.193-200

Текст научной статьи Новые находки кремневой пластики в горно-лесном Зауралье

Летом 2020 г. сотрудниками археологической лаборатории Уральского федерального университета были продолжены раскопки на берегу Шайтанского озера в Кировградском районе Свердловской области. Озеро представляет собой не только замечательный природный объект горно-лесного Зауралья, но и место концентрации неординарных археологических памятников. Здесь открыты и раскопаны помимо поселений каменного – раннего железного веков культовые комплексы различных эпох ( Сериков , 2013). Но особую известность озеро приобрело после открытия на его западном берегу святилища сейминско-турбинского типа Шайтанское Озеро II ( Корочкова и др ., 2020). Для понимания функционирования данного памятника важной является информация о локализации одновременных ему поселенческих комплексов. Именно поэтому наше внимание было обращено к противоположному восточному берегу, где находится одно из немногих мест, удобных для наблюдений за святилищем. Побережье изобилует многочисленными скальными выходами самых замысловатых очертаний. Здесь есть своеобразные плато, гроты, нагромождения отдельностей, напоминающие

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-09-40011 и Госзадания FEUZ-2020-0056.

дольмены, коридоры. На вершинах много углублений, также естественного происхождения, которые нередко трактуются как специально обустроенные места для плавки металла или культовых церемоний. Подтвердить последнее утверждение не готовы, данных на этот счет нет, но подобные скальные выходы в горно-лесном Зауралье нередко служили местом совершения различных ритуалов. Производившиеся здесь в 1990-х гг. раскопки достоверных свидетельств на этот счет не принесли, однако и исключать их не стоит ( Сериков , 2013).

Для исследования была выбрана площадка северо-восточного побережья, прилегающего к заболоченной местности, недалеко от вытекающего из озера ручья, впадающего в р. Нейву. Здесь в 1989 г. С. Н. Погорелов на основании трех шурфов выделил три самостоятельных объекта: Шайтанское 4, Шайтанское 5 и Шайтанское 6 ( Погорелов , 1989. С . 9). В результате разведочного обследования 2019 г., ориентированного на уточнение границ распространения культурного слоя, подобное членение не подтвердилось ( Спиридонов , 2020. С. 18), поэтому выделенные ранее памятники были объединены под общим названием Шайтанское 4–6.

Памятник площадью около 11 200 кв. м занимает северную часть слабо выступающего залесенного мыса. Береговая линия заболочена и частично затор-фована, поросла камышами и отдельными деревьями, до зеркала воды ≈ 100 м. Поверхность памятника плавно повышается вглубь берега на ширину 30–40 м, с востока и юга ограничена покатыми возвышенностями высотой 7–8 м, увенчанными небольшими скальными группами. Северную границу распространения культурного слоя маркирует гранитный обрыв высотой более метра.

Работы 2020 г. проводились в центральной части памятника. Раскоп квадратной формы площадью 64 кв. м располагался на площадке свободной от крупных деревьев . В толще культурного слоя мощностью до 0,8 м обнаружены предметы IV–I тыс. до н. э. (9857 ед.), выявлены два прокала и одно погребение. Основные этапы освоения связаны с эпохой энеолита (IV–III тыс. до н. э.) и бронзовым веком (II тыс. до н. э., черкаскульская культура). Находки неолита, раннего железного века и Средневековья малочисленны.

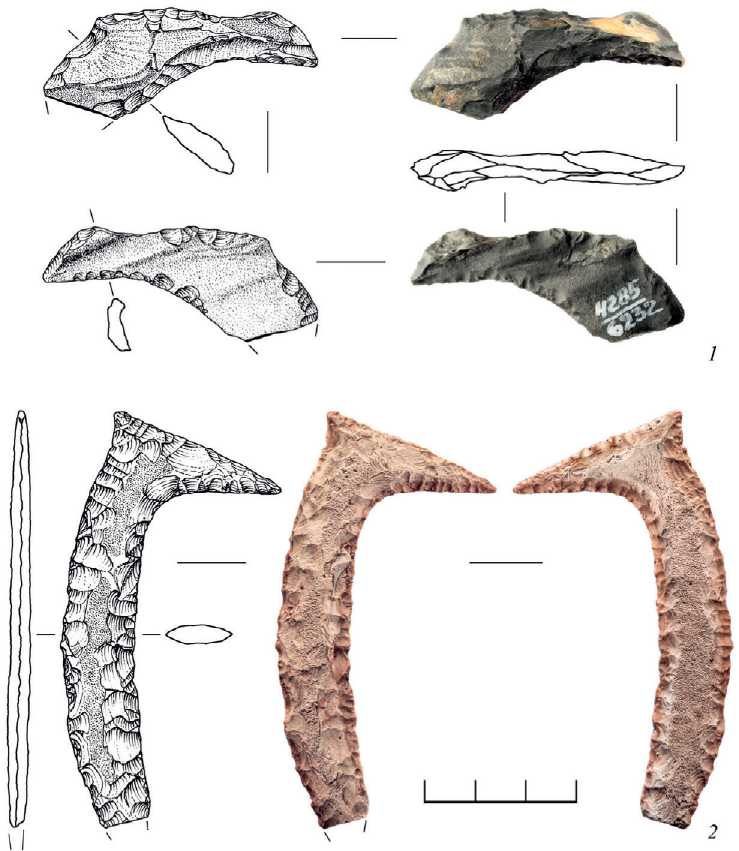

К числу уникальных и наиболее значимых объектов следует отнести погребальный комплекс, расположенный в ЮЗ части раскопа, на пространстве, прилегающем к заторфованной территории побережья. Могила овальной формы размерами 1,6 × 0,52–0,56 м, углублена в материк на 7–8 см, ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Антропологические остатки представлены эмалью зубов, сохранившейся в ЮВ части могилы. Взрослый человек (предварительное определение антрополога Е. О. Святовой) был похоронен по обряду ингумации в сопровождении богатого сопроводительного инвентаря, включавшего 60 предметов. Среди них: 19 наконечников стрел, 18 вкладышей от составного орудия, наконечник дротика, полифункциональное изделие на кремневой пластине, шлифованное каменное тесло, две сланцевые плитки и 15 каменных бусин. Особое внимание привлекают три массивных ножа длиной 17–20 см, выполненных на тонких плитках кремнистого прослоя светло-коричневого цвета, не имеющих аналогий в памятниках горно-лесного Зауралья.

Опираясь на особенности обряда и характер сопроводительного инвентаря, с достаточной уверенностью погребение можно верифицировать в рамках энеолитической эпохи. Коллекция этого времени в раскопе представлена фрагментами посуды аятского, липчинского и шувакишского облика. Кроме того, культурный слой памятника насыщен многочисленными предметами из камня (скребки, наконечники стрел, развертки, топоры, долота, ножи, лощила, резцы, проколки и т. д.) и отходами камнеобработки, также типичными для местного энеолита. В слое много крупных и мелких обломков кварца. Обратим внимание на обилие каменных наконечников стрел (около 70 экземпляров, стрелы из погребения в это число не входят). Но еще более интересным и неординарным рассматриваемое собрание становится в связи с находками двух кремневых фигурок.

Скульптурки обнаружены в разных частях раскопа, в слое темно-коричневого суглинка. Обстоятельства находок не отличаются какими-то очевидными особенностями. Если исходить из того, что центральным объектом является погребение, то стоит отметить следующее. Фигурка № 1 найдена в 4,5 м к В, всего в 50 см от восточной стенки раскопа, на глубине 0,4 м от поверхности. А фигурка № 2 – в 3 м к СЗ от погребения и в 25 см от западной стенки раскопа, на глубине 0,3 м. Условия залегания той и другой находки объединяет то, что они обнаружены в нижнем горизонте культурного слоя, насыщенного артефактами. Надеемся, что последующие раскопки в восточном и западном направлениях позволят уточнить их контекст.

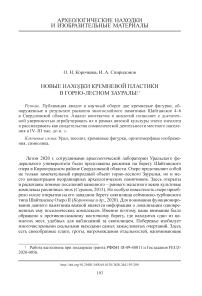

Фигурка № 1 (рис. 1: 2 ) представляет изящное профильное изображение зоо- орнитоморфного персонажа длиной 82,5 мм, шириной 14,5 мм, толщиной 4,5 мм, выполненное на плитке светло-коричневого кремнистого прослоя со следами коричнево-белесой желвачной корки. Основание фигурки прямое, слегка вогнутое (обломлено?), без следов обработки. Длинная «шея» оформлена аккуратной отжимной ретушью, что придает поверхности некоторую покатость. Фасетки покрывают широкие плоскости частично, оставляя узкие полоски шероховатой желвачной корки, подшлифованной лишь в верхней части изделия. В ряде мест край дополнительно подтесан при помощи тонких, мелких снятий. Форма головы фигурки – треугольная, характерный хохолок/ухо (?) оформлен в виде небольшого подтреугольного выступа, покрытого мелкими чешуйчатыми снятиями. На выступающих элементах головки прослеживаются следы лощения мягким материалом (кожа?).

Близкие по форме изделия фигурируют в материалах энеолитических памятников: поселение Исетское Правобережное в Среднем Зауралье ( Сериков , 2011. С. 155. Рис. 2: 5 ), могильник Бузан 3 в подтаежном Притоболье ( Матвеев и др ., 2015. Цв. вкл. IX), стоянки Каентубинская, Игимская, Дубогривовская II в Волго-Камье ( Шипилов , 2009. С. 79. Рис. 2: 1–7 ), Мурзихинский II могильник в Прикамье ( Чижевский , 2008. Рис. 1, 6 ).

Специалисты2 и коллеги, с которыми мы консультировались, не готовы определенно судить о том, кого изобразил с такой тщательностью древний мастер – корсака (степная лисица, лат. Vulpes corsac) или облик водоплавающей птицы с удлиненной шеей, острым клювом и хохолком (под такое описание больше

Рис. 1. Шайтанское 4–6

1, 2 – кремневые фигурки (рисунки В. И. Стефанова, фото И. А. Спиридонова)

всего подходит Podiceps cristatus – чомга или «большая поганка», обитающая практически по всей территории Евразии, в том числе на юге Западной Сибири и на Южном Урале. Для весеннего оперения характерны два темных пучка перьев, похожих на «ушки»). Но и в том, и в другом случае, обращает на себя внимание «неместная» локализация подобных представителей фауны. Добавим к этому оригинальное сырье, из которого изготовлена фигурка. Она сделана на тонкой плитке кремнистого сланца, выходы которого не известны в Среднем Зауралье, но характерны для Южного Приуралья3. Кроме того, точно из такого же материала изготовлены массивные ножи из погребения, которые также не имеют аналогий в местных комплексах. Примечательно, что среди многочисленных отходов производства в слое раскопанного памятника отходов из такого сырья нет. Другая важная деталь. По предварительному заключению специа-листов-трасологов4, данная фигурка, как и упомянутые ножи, возможно, сделаны при помощи металлического ретушера. Прототипы подобных инструментов в это время в горно-лесном Зауралье также неизвестны.

Фигурка № 2 (рис. 1: 1 ) менее детализована и представляет собой профильное изображение птицы. Размеры: длина 53,5 мм, ширина макс. 20,3 мм, толщина ≈ 5 мм. Изделие выполнено на тонком продолговатом отщепе серо-зеленой кремнистой породы с фрагментом желтой корочки. За основу взята изначальная форма скола, с доработкой по краю. Голова фигурки каплевидная, вытянутая, кончик приострен. Шея тонкая, короткая – оформлена мелкой, крутой краевой ретушью. Присутствуют следы заглаживания, что может свидетельствовать о пришивании. Корпус ромбический, продолговатый, отделан крупными сколами, часть из которых снивелирована более мелкими фасетками. Вентральная плоскость фигурки практически по всему контуру обработана краевой ретушью, скругляющей кромку и сглаживающей грани. В отличие от первого изображения, материал, из которого сделана фигурка, типичен для уральского региона, изделий из серо-зеленой кремнистой породы много в составе полученной коллекции. Аналогии также усматриваются в профильных орнитомор-фных изображениях энеолитического времени, упомянутых выше. Некоторую оригинальность изделию придает условная интерпретация в виде «токующего» глухаря или тетерева – местных представителей крупной орнитофауны. Как изображение глухарки трактует скульптурку из Юрьино Ю. Б. Сериков ( Сериков , 2011. С. 147), довольно определенно связывающий кремневые фигурки этого времени с аятской культурой (Там же. С. 153), что не противоречит и контекстам Шайтанского 4–6, где основная часть керамики эпохи энеолита представлена фрагментами аятского типа.

Шайтанские фигурки пополнили кремневый бестиарий горно-лесного Зауралья IV–III до н. э., который к настоящему времени приближается к 70 экземплярам (Там же. С. 147), и отражает универсальные и самобытные признаки знакового поведения местного населения. Об усложнении мифоритуальной деятельности в это время свидетельствует целый ряд феноменов: появление знаков-птиц, знаков-животных, знаков-рыб, знаков-людей в кремневой пластике (Сериков, 2011), деревянной скульптуре (Эдинг, 1940; Мошинская, 1976), наскальных изображениях (Широков, Чаиркин, 2011) и орнаменте (Чаиркина, 2005. Рис. 63; 65; 67); погребения и могильники (Матвеев и др., 2015; Чаиркина, 2011. С. 49–123; Корочкова, Мосунова, 2018. С. 12–13); культовые сооружения, раскопанные на Шигирском и Горбуновском торфяниках (Эдинг, 1940; Чаирки-на, 2005. С. 238–240), святилища на скалах (Сериков, 2017. С. 126–158) в горно-лесном Зауралье и круглоплановые святилища в лесостепном Притоболье (Потемкина, 2001); украшения, воплощенные в так называемых каплевидных подвесках из камня, кости (Матвеев и др., 2015. Цв. вкл. XI; Сериков, 2017. Рис. 8: 11–25; Чаиркина, 2011. Рис. 28–30; Шорин, 1999. Рис. 43).

Не исключено, что столь очевидный всплеск символической деятельности был своеобразной реакцией на когнитивные вызовы эпохи, обусловленные, с одной стороны, ростом численности населения, с другой – серьезными сдвигами в местной биоте. Судя по карте археологических памятников Среднего Зауралья, в это время плотность населения была самой высокой в рамках дописьменной истории края. Однако уже начиная с III тыс. до н. э., и об этом со всей очевидностью свидетельствуют разрезы уральских торфяников ( Чаир-кина , 2005. С. 30), заметными стали процессы заболачивания и заторфовыва-ния местных озер, которые составляли основу жизнеобеспечивающих ресурсов. Стремительно сокращающиеся рыболовные и охотничьи угодья, исчезающий доступ к воде, высокая степень межгрупповой конкуренции в условиях сокращения кормовых территорий и необходимость внутригрупповой консолидации в борьбе за ресурсы – все это требовало новых адаптаций и мифологической поддержки в условиях информационного стресса меняющегося мира.

Список литературы Новые находки кремневой пластики в горно-лесном Зауралье

- Корочкова О. Н., Мосунова А. В., 2018. Энеолитический комплекс поселения Дуванское XVII // ВААЭ. № 1 (40). С. 5–15.

- Корочкова О. Н., Стефанов В. И., Спиридонов И. А., 2020. Святилище первых металлургов Среднего Урала. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та. 214 с.

- Матвеев А. В., Матвеева Н. П., Сериков Ю. Б., Скочина С. Н., 2015. Культовые памятники эпохи энеолита. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та. 156 с. (Древности Ингальской долины; вып. 3.)

- Мошинская В. И., 1976. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М.: Наука. 132 с.

- Погорелов С. Н., 1989. Отчет об археологической разведке в окрестностях г. Свердловска, в Верхне-Пышминском, Кировградском и Невьянском районах Свердловской области. Свердловск // Архив Археологического музея Уральского федерального университета. Ф. II. Д. 466.

- Потемкина Т. М., 2001. Энеолитические круглоплановые святилища Зауралья в системе сходных культур и моделей степной Евразии // Мировоззрение древнего населения Евразии / Ред. М. А. Дэвлет. М.: Старый сад. С. 166–256.

- Сериков Ю. Б., 2013. Шайтанское озеро – священное озеро древности. Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. акад. 408 с.

- Сериков Ю. Б., 2017. Древние святилища Тагильского края. Нижний Тагил: Нижнетагильский гос. соц.-пед. ин-т (филиал) Рос. гос. проф.-пед. ун-та. 464 с.

- Сериков Ю. Б., 2011. О своеобразии кремневой скульптуры Урала // Челябинский гуманитарий. № 1 (14). С. 146–161.

- Спиридонов И. А., 2020. Отчет о разведочных работах, проведенных на территории городских округов Екатеринбург, Каменский, Кировградский, Первоуральский Свердловской области в 2019 г. // Архив Археологического музея Уральского федерального ун-та. Ф. II. Д. 722.

- Чаиркина Н. М., 2005. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург: УрО РАН. 513 с.

- Чаиркина Н. М., 2011. Погребальные комплексы эпохи энеолита и раннего железного века Зауралья (по материалам погребально-культовой площадки Скворцовская Гора V). Екатеринбург: УрО РАН. 224 с.

- Чижевский А. А. Погребения эпохи энеолита Мурзихинского II могильника // Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. I / Отв. ред. А. П. Деревянко, Н. А. Макаров. М.: ИА РАН, 2008. С. 367–371.

- Шипилов А. В., 2009. Кремневая скульптура эпохи неолита – энеолита зоны водохранилищ Волго-Камского каскада // РА. № 1. С. 77–80.

- Широков В. Н., Чаиркин С. Е., 2011. Наскальные изображения Северного и Среднего Урала. Екатеринбург: Ажур. 182 с.

- Шорин А. Ф., 1999. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. Екатеринбург: УрО РАН. 181 с.

- Эдинг Д. Н., 1940. Резная скульптура Урала. М.: ГИМ. 102 с. (Труды ГИМ; вып. 10.)