Новые находки пирокластики в верхнемеловых отложениях Западной Сибири

Автор: Карих Т.М., Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Актуальные проблемы нефтегазовой геологии

Статья в выпуске: 4, 2020 года.

Бесплатный доступ

Значительная отработка газовых мезозойских месторождений Западной Сибири все более стимулирует процесс изучения верхнемеловой части разреза, где давно известны проявления и притоки газа. Кроме сеноманских отложений покурской свиты наиболее перспективными являются глинистые алевролиты кузнецовской свиты и ее аналогов (газсалинская пачка, или пласт Т, глубина залегания 800-1300 м), а также глинисто-кремневые отложения (опоки) нижнеберезовской подсвиты (пачки НБ1 и НБ3 коньякско-сантонского возраста), залегающие над газсалинской пачкой. Для этих отложений характерен выдержанный состав и строение, а также масштабное распространение на территории Западной Сибири. Глинистые породы (алевролиты и опоки) сложного генезиса могут быть коллекторами нетрадиционного типа, что обусловлено, в первую очередь, особенностями их осадконакопления и, во вторую - неоднозначной историей литогенеза осадков. В краткой форме приведены некоторые петрографические описания разновидностей пород верхнего мела, содержащих пепловые обломки кварца, полевых шпатов и вулканических стекол

Керн, кузнецовская свита, газсалинская пачка, пласт т, сеноманский, туронский, коньякский, сантонский ярусы, терригенный материал, опоки, вулканическое стекло, петрографический анализ, глауконит, пирит, карбонат

Короткий адрес: https://sciup.org/14128814

IDR: 14128814 | УДК: 553.98+552.08 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-4-19-28

Текст научной статьи Новые находки пирокластики в верхнемеловых отложениях Западной Сибири

Интерес к изучению отложений верхнего мела (над сеноманом) особенно активно проявился в последние десятилетия в связи со значительной выработкой сеноманского газа и наличием газопроявлений в туронских отложениях и вышезалегающих породах (коньякский – сантонский – кампанский ярусы).

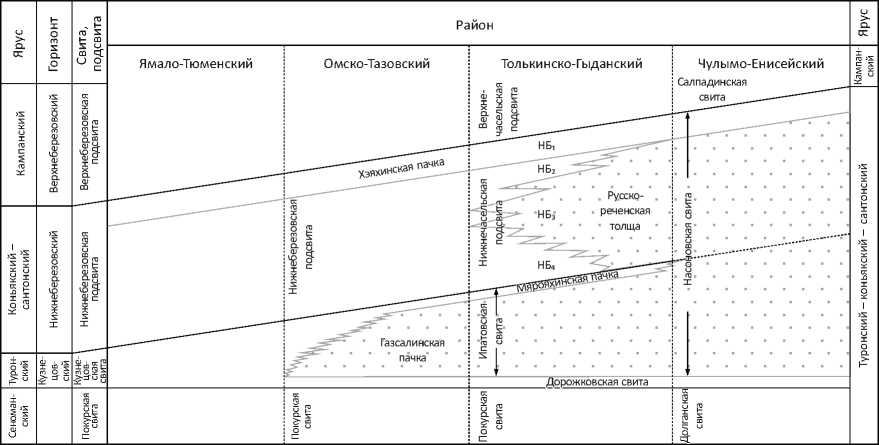

Исходя из концептуальной модели строения верхнемеловых отложений (рис. 1), можно сделать вывод о том, что стратоны туронского – ниж-неконьякского ярусов резко отличаются по составу, строению и распространению вследствие нюансов седиментации на различных стадиях трансгрессивно-регрессивных циклов [1].

В биотурбированных глинистых алевролитах газсалинской пачки (пласт Т) отмечаются редкие

Рис. 1. Схематичный широтный разрез (по данным ГИС) туронско-раннеконьякских и коньякско-сантонских отложений в северо-восточной части Западно-Сибирской плиты [2]

Fig. 1. Schematic latitudinal cross-section (based on log data) of the Turonian-Early Coniacian and Coniacian-Santonian deposits in the northeastern part of the West Siberian Plate [2]

прослои алевролитов с кальцитовым цементом, глауконитом, сидеритом, пиритом (обычно 20–30 см, но не более 1 м, с резкими границами). В кровле пласта Т по керну установлена резкая граница между алевролитами и вышележащими глауконитовыми глинами, фиксирующая завершение газсалинской регрессии (завершение туронского яруса) и начало трансгрессии в раннеконьякском ярусе (мярояхинская пачка). Пласт Т, залегающий в восточной части Западно-Сибирской плиты, опесчанивается на востоке и постепенно глинизируется к западу. В районе Нижневартовска пласт Т формировался на удалении от побережий, ближайший берег находился на востоке в 200–400 км [3]. Интенсивная биотурбация осадков, отсутствие следов волнения, возможно уничтоженных биотурбаторами, свидетельствуют о благоприятных условиях седиментации на участках, расположенных ниже базиса штормов, но не глубже границы проникновения солнечного света (обычно первые десятки метров).

Вверх по разрезу пласта Т снижается доля глин (увеличивается доля алеврита) и резко уменьшается количество набухающих глин (автохтонного генезиса), что может отражать постепенное повышение скорости осадконакопления в результате регрессии и активизации эоловых процессов (пыльные бури). Вероятно, эпизодически происходило проникновение речных вод (клина или плюма пресной воды) с образованием геохимического барьера и карбонатной цементацией обломочного материала. Ветровые явления способствовали усилению волн и проявлению процессов локального размыва, перераспределению обломочных зерен (кварц, полевые шпаты, обломки пород), биогенных остатков и глауконита в понижениях рельефа и формированию линзовидных тел (темпеститов), обогащенных относительно крупнозернистыми фракциями. В перерывах между волнениями осадки интенсивно перерабатывались бентосом (на куполах темпеститы и волновые текстуры отсутствуют).

Эксплозивный вулканизм

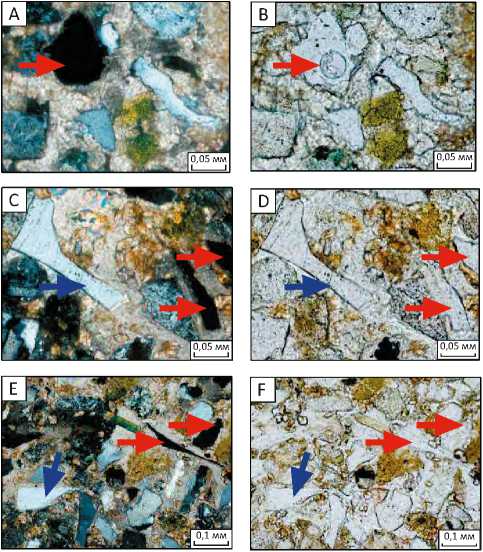

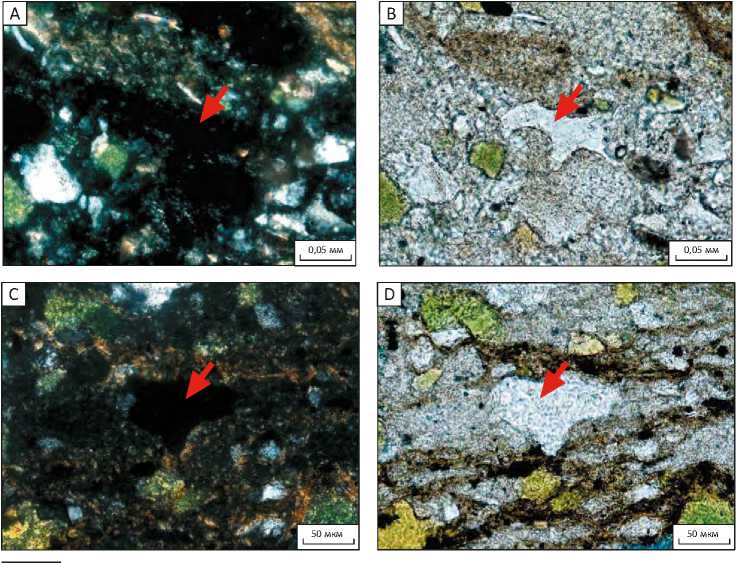

Вкрапления вулканического стекла алевритовой размерности (без следов вторичного изменения) и остроугольные обломки кварца и полевых шпатов в породах пласта Т являются, видимо, результатом вулканической активизации в это время (рис. 2).

Для древних вулканов характерна низкая сохранность вулканических конусов даже третичного возраста, тем более древних. Было отмечено: «…на востоке Сибири, в бассейнах якутских рек Оленека и Вилюя, не так давно была открыта еще одна древняя вулканическая область. Оказалось, что в пермский и триасовый периоды геологической истории, а может быть, и в более поздние эпохи, в Восточной Сибири действовали особые вулканы» [4].

При микроскопическом изучении пород пласта Т (в центральной части Западно-Сибирской плиты) установлен алевролит с сидеритом в цементе с примесью глауконита и пирокластического материала, с повышенным содержанием минералов тяжелой фракции (см. рис. 2 А, B).

Структура псаммитоалевритовая; обломки (размер 0,01–0,3 мм, обычно 0,06–0,12 мм) полуугловатые и полуокатанные, корродированы, сортировка хорошая. Размер зерен глауконита составляет 0,05–0,4 мм,

Рис. 2. Фотографии шлифов пород пласта Т газсалинской пачки Fig. 2. Photos of thin sections, T Horizon rocks, Gazsalinsky package

Образец ЛЕ-3П-2. Алевролит мелко-крупнозернистый песчаный, граувакковый аркоз с поровым сидеритовым цементом, глауконитом и примесью пеплового материала. Повышенное содержание минералов тяжелой фракции. Отмечается оплавленный обломок вулканического стекла с пузырьком газа. Глубина 920,3 м. Николи: А — ×, B — II.

Образец ЛЕ-3П-3. Алевролит мелко-крупнозернистый песчаный, граувакковый аркоз с базально-поровым карбонатным цементом, глауконитом и примесью туфогенного материала, с сидеритовыми интракластами и повышенным содержанием минералов тяжелой фракции. Глубина 928,9 м. Николи: С, E — ×, D, F — II.

Пепловые частицы ( 1 , 2 ): 1 — вулканического стекла, 2 — кварца

Sample ЛЕ-3П-2. Fine-coarse-grained sandy siltstone, graywacke arcose with pores filled with siderite cement, glauconite, and admixture of ash material. High content of heavy minerals. Fritted fragment of volcanic glass with gas bubble is observed. Depth 920.3 m. Nicols: А — ×, B — II.

Sample ЛЕ-3П-3. Fine-coarse-grained sandy siltstone, graywacke arcose with basal-porous carbonate cement, glauconite, and admixture of tuffaceous material, with siderite intraclasts and high content of heavy minerals. Depth 928.9 m. Nicols: С, E — ×, D, F — II.

Ash particles ( 1 , 2 ): 1 — volcanic glass, 2 — quarts

(обычно 0,15–0,25 мм), пирокластов — 0,05–0,35 мм. Текстура слабовыраженная, микрослоистая за счет ориентировки удлиненных обломков и чешуек слюды. В составе пород преобладают терригенные зерна — 60 % (25 % — кварца, 25 % — полевого шпата, 8 % — обломков пород, 2 % — слюды), кроме того, отмечаются зерна сидерита (цемент) — до 25 %, глауконита — до 10 %, явных пирокластов — до 5 %. В микро-тонкозернистом сидерите цемента порового и редко базально- го типов (индивиды размером 0,02–0,1 мм) обломки распределены равномерно. Сидерит корродирует обломочные зерна, частично замещая их, иногда вместе с сидеритом встречаются анкерит, доломит, кальцит. Зерна глауконита от изумрудно-зеленого до светло-зеленого цвета распределены равномерно. Туфогенные обломки представлены чистым, иногда слабоизмененным вулканическим стеклом с пузыристой внутренней текстурой нередко серповидной формы, реже встречаются остроугольный с вогнутыми краями кварц и призматический плагиоклаз. Характерна примесь ильменита, магнетита, титано-магнетита (в сумме до 2–3 %). Реже отмечаются вкрапления сфена, циркона, эпидота, граната, шпинели и турмалина. Присутствует редкий детрит длиной 0,1– 0,25 мм с клеточной структурой растительной ткани. Пустотное пространство (доли процента) представлено пустотами растворения (до 0,03 мм) в полевом шпате и глауконите; отмечаются щелевидные поры (до 0,04 мм) в чешуях биотита.

Пласт Т перекрыт плащом глауконитовых глин мярояхинской пачки (раннеконьякский ярус). Выклинивание глауконитовых глин на востоке Западно-Сибирской плиты обусловлено эрозией на этапе очередной регрессии. Признаки эрозии в кровле мя-рояхинской пачки (находки янтаря, примесь песка, растительного детрита и пр.), установленные в XX в. в керне опорной скв. Сургутская, позволяют предположить локальное осушение дна моря, возможно в виде островов, в завершение раннеконьякского времени. В коньякском – сантонском ярусах мярояхин-ская пачка перекрыта опоковидными глинами нижнеберезовской подсвиты и ее аналогов (расширение трансгрессии в позднем мелу) (рис. 3, см. рис. 1).

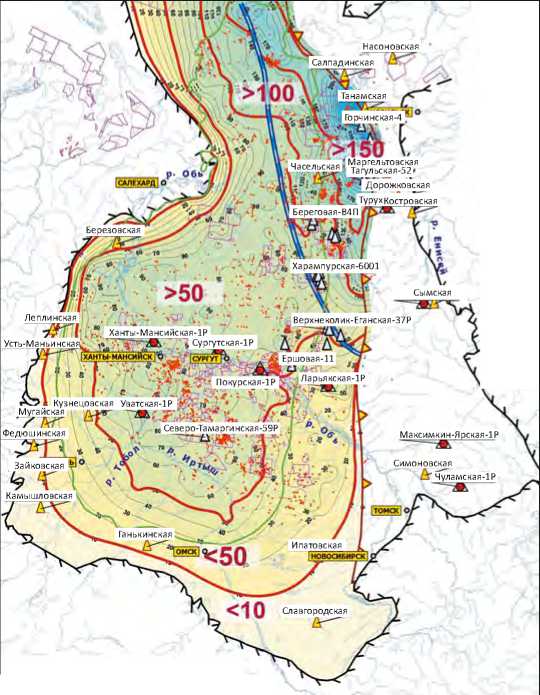

В нижнеберезовской подсвите снизу вверх по данным геофизических исследований скважин (ГИС) и керну выделены пачки (стратоны) НБ4–НБ1 различного состава и строения, обусловленные сменой трансгрессивного и регрессивного режимов седиментации в коньякском – сантонском ярусах. Пачка НБ3 выделяется только на северо-западе Западно-Сибирской плиты, переходит на востоке в русскоречен-скую толщу (опесчаниваясь) и выклинивается (глинизируясь) на западе и юго-западе (см. рис. 3). Пачка НБ3 является генетическим аналогом пласта Т и отражает локально проявленное понижение уровня моря в коньякском – сантонском ярусах. Пачка НБ3сложена обломочными продуктами выветривания (кремнистые, глауконитовые, скелетные остатки и пр.) нижележащих, еще неуплотненных осадков, которые, в результате понижения уровня моря, поднялись на субаэральный уровень на северо-востоке ЗападноСибирской плиты и подверглись эрозии, мобилизации и перемещению в западном направлении (рис. 4 А, B).

Пачки НБ2 и НБ4, облекающие пачку НБ3 сверху и снизу (см. рис. 1), сложены чередующимися тон-

Рис. 3. Схематичная карта коньякско-сантонских отложений нижнеберезовской подсвиты (по ГИС) Западно-Сибирской плиты (по [5] с изменениями)

Fig. 3. Schematic map of the deposits of Coniacian-Santonian Nizhneberezovsky member (according to log data), West Siberian Plate (after [5], modified)

Насоновская

Салпадинская

>100

Танамская

Березовская

>50

Сымская

Ершовая-11

Ларьякская-1Р

Покурская-1Р

Максимкин-Ярская-1Р

Ипатовская

<10

Славгородская

> \ ■

■ ■ '* Харампурская-

Ханты-Мансийская-1Р

L \Г”^ ." ♦ Сургутская-1Р

Северо-Тамаргинская-59Р

Симоновская

А- Чуламская-1Р

Леплинская

Усть-Маньинская

Часельская Маргельтовская Часельская Тагульская-52 №i^ Дорожковская V, ' г КАТурухКостровская

Кузнецовская Уватская-1Р Мугайская

200 0 200 400 км

Толщина отложений нижнеберезовской подсвиты, м

± 1 в 2 I”I 3 в 4 в 5

6 | А I 7 А 8 | А | 9 [5 10

Границы ( 1 – 4 ): 1 — выклинивания хэяхинской пачки (НБ1), 2 — Тюменско-Уренгойского литофациального района по региональной стратиграфической схеме [6], 3 — Западно-Сибирского бассейна, 4 — появления русскореченской пачки (НБ3); 5 — лицензионные участки ООО «НК» Роснефть»; скважины ( 6 – 9 ): 6 — проектные, 7 — стратотипы, 8 — с керном, 9 — опорные; 10 — место отбора образцов пачек НБ3 и НБ1 нижнеберезовской подсвиты из отложений покурской свиты

Boundaries (1–4): 1 — Kheyakhinsky package geological limit (НБ1), 2 — Tyumensky-Urengoisky lithofacies region in accordance with regional stratigraphic chart [6], 3 — West Siberian Basin, 4 — occurrence of the Russkorechensky package (НБ3); 5 — License Areas owned by Rosneft Oil Company; wells (6–9): 6 — planned, 7 — stratotypes, 8 — with core, 9 — key; 10 — sited where samples were taken from НБ3 and НБ1 packages, Nizhneberezovsky member, from the Pokurshy Fm deposits кими прослоями кремнисто-глинистого состава (с примесью глауконита, сидерита, пирита, кремневых органических остатков, растительного детрита, акцессорий, обломочных зерен и пр.). Кремневые и глинистые породообразующие компоненты не формируют чистых прослоев, а находятся в агрегатах срастания другом с другом (в различных пропорциях), что позволяет отнести их происхождение к химическому и/или биогенно-химическому типу (т. е. автохтонному). Текущая оценка темпов седиментации опоковидных глин (миллиметры/первые сантиметры за 1 тыс. лет) также не противоречит данному утверждению.

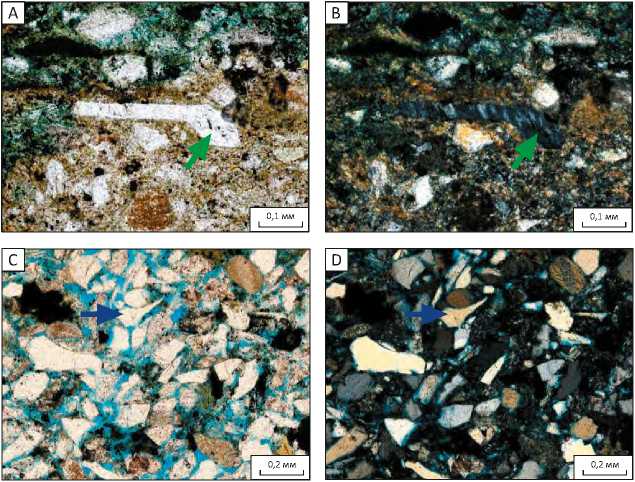

Под микроскопом в шлифе 19488 (пласт НБ3 ко-ньякского – сантонского ярусов) диагностируется глинисто-кремневая порода с примесью алеврита, глауконита с кремневыми органическими остатками, слабопиритизированная (см. рис. 4 А, B). Характерно сочетание пелитовой, колломорфной и органогенной структур. Текстура биотурбационная в виде однонаправленных изогнутых линзовидных следов жизнедеятельности организмов (диаметр 0,2–1,5 мм). В наиболее крупных ходах илое-дов наблюдается повышенное содержание остатков диатомей. Микрослоистая текстура подчеркнута агрегатной поляризацией глинистого материала.

Рис. 4. Фотографии шлифов пород пластов НБ3 (A, B) и НБ1 (C, D)

Fig. 4. Photos of thin sections, rocks of НБ3 (A, B) and НБ1 (C, D) horizons

Образец 19488. Глинисто-кремнистая порода с примесью алеврита, глауконита, с кремневыми органическими остатками, слабопири-тизированная, биотурбированная. Отмечается оплавленный обломок вулканического стекла. Глубина 999,33 м. Николи: А — ×, B — II.

Образец 28554. Опока глинистая песчано-алевритистая с глауконитом слабопиритизированная, биотурбированная. Отмечается оплавленный обломок вулканического стекла. Глубина 954,51 м. Николи: C — ×, D — II.

-

1 — обломки вулканического стекла

Sample 19488. Argillaceous-siliceous rock with silt, glauconite admixture, siliceous organic remains, slightly pyritized, bioturbated. Fritted fragment of volcanic glass is observed. Depth 999.33 m. Nicols: А — ×, B — II.

Sample 28554. Argillaceous, sandy-silty opoka with glauconite, with slight pyritization, bioturbated. Fritted fragment of volcanic glass is observed. Depth 954.51 m. Nicols: C — ×, D — II.

-

1 — fragments of volcanic glass

Кремневый органический материал обычно локализуется по наслоению породы. Основная масса представлена агрегатной смесью глинистого и кремневого вещества (70 %), на обломочные зерна приходится 5 %, глауконит — 1 %, кремневые органические остатки — 23 %, пирит — 1 %, редко — растительный детрит, единичный ихтиодетрит, ангидрит и цеолит в сумме — доли процента. Соотношение глины и кремнезема меняется вкрест наслоению. Распределение глинистого материала неравномерное. Там, где глинистого материала больше, порода имеет темно-бурый цвет с четкой агрегатной поляризацией глинистых чешуек, пониженную долю кремневых скелетов (5–10 %, угнетение жизнедеятельности). Если глинистого материала меньше, порода светлеет, растет доля кремнезема и кремневой органики (до 30–35 %, что может быть результатом нормализации условий). Угловатые, полуугловатые зерна алеври- та представлены кварцем, полевым шпатом, редко слюдами. Наблюдаются редкие беспорядочные зерна глауконита (0,02–0,1 мм) частично обломочного облика. Отмечаются единичные зерна ильменита и сфена. Кварц, полевой шпат и глауконит присутствуют обычно в ходах биотурбаторов, здесь же отмечаются обломки, похожие на пепловые частицы. Органические остатки представлены изотропными кремневыми скелетами диатомей (0,03–0,25 мм), реже радиолярий, редким растительным детритом пылеватой размерности.

Пирит в виде вкраплений редко встречается по органическим остаткам. Выделяются микросферо-литы марказита (диаметр 0,03-0,1 мм). По органическим остаткам наблюдается примесь цеолитов, в ходах илоедов отмечаются игольчатые кристаллы ангидрита и цеолит. Остатки диатомей в ультрафиолетовом свете имеют голубоватое свечение, размер пор достигает 0,003–0,005 мм. В ходах илоедов присутствуют редкие межзерновые поры (до 0,02 мм), в породе встречаются поры молдового типа диаметром 0,02–0,05 мм — результат растворения планктона.

Содержание химических элементов (в железосодержащих минералах — глауконите, смектитах, пирите, сидерите и пр.), как правило, выше предельно допустимых концентраций для нормальной жизнедеятельности организмов. Аномальные концентрации химических элементов в воде и донных илах негативно влияют на формы и интенсивность проявления биогенных процессов (приводят к мутациям или полному угнетению). Колебания биотурбации и доли органических остатков в осадках отражают ритмичный характер вспышек жизнедеятельности. Эпизоды загрязнения среды осадконакопления (активизации вулканизма) подавляли процессы жизнедеятельности. В это время преобладал хемогенный способ осадконакопления (при участии простейших организмов) с формированием в основном глинистых минералов (глауконита, смектитов), активно сорбирующих «ядовитые» элементы из воды (химические фильтры). По мере очистки появлялись бентосные организмы (усиливаются процессы биотурбации) и планктон (осадок обогащается скелетными остатками). Очередная вспышка загрязнения является началом нового эпизода постепенной очистки, что и отражается в эволюции осадков. Чем более детально изучены биогенно-хемогенные породы, тем подробнее будет реконструкция этапности (цикличности, пульсаций) заражений и нормализаций.

Для нижнеберезовской подсвиты по керну 10 скважин (около 550 м керна), неравномерно характеризующему разрез, выделяется два заметных эпизода загрязнения среды — в подошве (на границе с кузнецовской свитой) и на границе с верхней подсвитой (залегающей на опоках пачки НБ1 в кровле нижнеберезовской подсвиты). Пачка НБ1 (и ее аналоги) сложена опоками, накопленными в конце очередной стадии трансгрессии Западно-Сибирской плиты, начавшейся формированием кремнистых глин пачки НБ2 (см. рис. 4 С, D). Пачка НБ1 хорошо выражена на ГИС (плотностной и гамма-каротажи, методы сопротивлений) и прослежена на большей части ЗападноСибирской плиты. По описанию керна, пачка НБ1 сложена пепельно-серыми опоками с раковистым изломом слабо-, умеренно биотурбированными (Phycosiphon), с редкими горизонтальными сгущениями микрослойков глинистого материала черного цвета.

Для опоки глинистой, песчано-алевритистой характерно сочетание колломорфной, микрочешуйча-той и пелитовой структур (см. рис. 4 С, D). Примесь обломочного материала (размер обломов 0,005– 0,12 мм, обычно 0,03–0,08 мм) составляет до 17 %, доля глауконита — 12 % (0,025–0,14 мм, обычно 0,05– 0,1 мм). Текстура пологая линзовидно-волнистая, нарушена биотурбацией. Равномерно распределенные глинистые прожилки уплотнения (0,01–0,05 мм) иногда образуют глинистые слойки обогащения (до 0,1 мм), чередуются с опаловыми линзами (0,02– 0,1 мм, до 0,4 мм). Отмечены два прослоя (5–6 мм) с заметным снижением доли обломков и глауконита, представленные микрочешуйчатым агрегатом глинистого материала с включением изотропных линз опала (0,1–0,6 мм, микропористых). В поле шлифа наблюдаются два пористых хода илоедов (диаметр 0,7–1 мм), один непористый (диаметр 0,3 мм) и один полностью пиритизированный (шириной 0,8 мм). В слойках обогащения глинистым материалом микрослоистость обусловлена агрегатной поляризацией глинистых чешуй. Порода сложена опалом (50 %), глинистым материалом (20 % без учета глинистых слойков обогащения), обломочным материалом (17 %), зернами глауконита (12 %), пирита и марказита (1 %); отмечаются редкие органические кремневые остатки. Основная масса породы (чередование линз опала и прожилков глинистого материала) содержит беспорядочно расположенные угловатые, полуугловатые обломки кварца, реже полевого шпата, желто-зеленые зерна глауконита (округлые, по-луугловатые), вкрапления пирита и марказита, редкие кремневые остатки диатомей, радиолярий, следы растительного детрита, единичный ихтиодетрит. Акцессорные минералы представлены ильменитом, сфеном, эпидотом, турмалином, магнетитом, рутилом. Иногда зерна кварца имеют пирокластический облик; также обнаружена одна пепловая частица вулканического стекла (см. рис. 2 С, D). Вкрапления пирита и марказита (1 %, менее 0,1 мм) развиваются в зонах биотурбации, марказит — в микросферолитах (диаметр 0,02–0,05 мм). Редко отмечаются ихтиоде-трит (0,1–0,25 мм), растительный детрит (до 0,15 мм), реликты диатомей, радиолярий, ходы илоедов с концентрацией обломочных зерен и глауконита (с порами между зерен до 0,02 мм). По наслоению наблюдаются протяженные и короткие, слабоизвилистые, иногда ветвящиеся микротрещины (до 0,02 мм, редко, за счет растворения, до 0,07 мм). Обломки вулканических стекол (см. рис. 4) в пластах НБ3 и НБ1, как и в пласте Т, отражают активизацию эксплозивного вулканизма.

В слабосортированных песчаных алевролитах (сеноманский ярус) (рис. 5 А, В) размер зерен варьирует от 0,005 до 0,38 мм, преобладает 0,012–0,05 мм, в зонах биотурбации — 0,06–0,15 мм. Форма зерен изометричная, слабоудлиненная, полуугловатая, угловатая, полуокатанная. В глинисто-алевритовой матрице выделяются псаммитовые зерна (около 30 %) угловатой, остроугольной формы (пепловый тип). Присутствуют редкие зерна глауконита (0,05–0,15 мм). Текстура биотурбационная за счет в разной степени пористых ходов илоедов (диаметр 0,4–1,6 мм), нередко приуроченных к слойкам обо-

Рис. 5. Фотографии шлифов пород пласта ПК Fig. 5. Photos of thin sections, ПК Horizon rocks

Образец 18532. Алевролит крупно-мелкозернистый песчаный с туфогенным материалом, с редким глауконитом, с базально-поровым глинистым цементом, растительным детритом, редкими сидеритовыми интракластами биотурбированный, трещиноватый. Глубина 1128,42 м. Николи: А — II, B — ×.

Образец 18549. Песчаник тонко-мелкозернистый алевритистый слюдистый, с туфогенной примесью, поровым глинистым цементом, растительным детритом слабосидеритизированный, пиритизированный, пористый. Глубина 1130,86 м. Николи: C — II, D — ×.

1 — пепловые частицы щелочного полевого шпата.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Sample 18532. Coarse-fine-grained sandy siltstone with tuffaceous material, rare glauconite, basal-porous argillaceous cement, vegetative detritus, rare siderite intraclasts, bioturbated, fractured. Depth 1128.42 m. Nicols: А — II, B — ×.

Sample 18549. Fine-grained silty, micaceous sandstone, with tuffaceous admixture, pores filled with argillaceous cement, vegetative detritus, with slight sideritization, pyritized, porous. Depth 1130.86 m. Nicols: C — II, D — ×.

-

1 — ash particles of alkali feldspar.

For other Legend items see Fig. 2

гащения псаммитом. Характерна слабовыраженная микрослоистая текстура за счет агрегатной поляризации чешуек глинистого материала. Отмечаются интракласты сидеритолитов (0,15–0,3 мм) с микро-зернистой внутренней структурой. Для алеврити-стых песчаников характерна хорошая сортировка (см. рис. 5 C, D) . Размер обломков изменяется от 0,01 до 0,32 мм (обычно 0,1–0,2 мм), форма изометрич-ная, реже удлиненная, угловатая, полуугловатая; обломки пород полуокатанные, окатанные. Пепловые частицы (кварц) составляют до 5 %. Текстура слойчатая за счет прерывистых слойков обогащения сиде-ритизированным биотитом 0,3–0,8 мм.

Обзор существующих представлений

Вклад вулканизма в накопление мезозой-кайно-зойских отложений Западно-Сибирской плиты до сих пор не имеет ясной однозначной оценки. Наиболее известны вулканиты раннего триаса [7], связанные с рифтогенезом в центральной части Западно-Сибир- ской плиты [8]. Но, наряду с этим, и в других частях осадочного разреза Западно-Сибирской плиты отмечаются находки пирокластики. Туфовый материал (от основного до кислого состава) с характерной для вулканогенных частиц морфологией был обнаружен практически во всех интервалах осадочного чехла от средней юры до эоцена включительно [9]. Содержание пепловых частиц и мощность прослоев туфов (до 3 м) значительно различаются. Обычно пепловые частицы составляют доли процента, но иногда более 50 %. Мощные слои вулканитов отмечены в керне опорных скважин Сургутская, Нововасюганская и Ла-рьякская [9]. Площадное распределение пепла также неравномерное — к центру Западно-Сибирской плиты мощность туфовых прослоев и доля пирокластики уменьшаются. Наиболее изучены слои с пирокласти-кой в верхнеюрских отложениях, где обнаружен слабосортированный и неокатанный вулканический материал с кристаллами кварца остроугольной формы, характерными для вулканического пепла [10, 11].

Одним из основных источников пирокластики в пределах Западно-Сибирской плиты являлись вулканы Центрально-Азиатского складчатого пояса1 к югу от Сибирской платформы. В течение этапа вулканической активизации позднего мезозоя – раннего кайнозоя они поставляли пирокластический материал разнообразного состава.

При этом закономерно изменялись доли SiO2 и щелочей. Активность мезозойских вулканов на территории современного Байкала, Забайкалья и При-саянья [12] привела к образованию отложений с долей пирокластики более 50 %. Пачки с характерной химической специализацией и признаками проявления активизации эксплозивного вулканизма отмечены в Иркутском угольном бассейне [13]. Положение других вулканических областей, поставлявших пепловый материал в пределы Западно-Сибирской плиты, установлено менее достоверно. Позднемеловые и палеогеновые процессы пенепленизации на периферии осадочного бассейна разрушили бóль-шую часть вулканогенных отложений. Тем не менее эффузивы верхнего мела и палеогена (базальты, ан-дезитобазальты, липариты) установлены в Северном Казахстане и Минусинской котловине. Но чаще в окраинных разрезах верхнего мела Западно-Сибирской плиты описаны измененные туфы, иногда грубозернистые [14].

Верхнемеловые проявления вулканогенных процессов на территории Западно-Сибирской плиты изучены гораздо хуже, чем нижнемеловые и верхнеюрские. В связи с этим новые находки следов пирокластики в туронском – кампанском ярусах северо-востока Западно-Сибирского региона представляют научно-практический интерес.

Выводы

-

1. Активный интерес со стороны нефтегазовых компаний к изучению отложений верхнего мела Западно-Сибирской плиты обусловлен значительной отработкой сеноманских месторождений и наличием газовых проявлений в туронском ярусе и в вышезале-гающих отложениях (коньякский – сантонский – кам-панский ярусы).

-

2. В результате комплексного анализа геологогеофизической информации в верхнемеловых отложениях (над сеноманскими) Западной Сибири выделено и детализировано четыре сейсмокомплекса, практически соответствующих (снизу вверх) кузнецовскому (туронский – раннеконьякский), нижнеберезовскому (коньякский – сантонский), верхнеберезовскому (кампанский) и ганькинскому (маастрихтский) горизонтам [6].

-

3. По ГИС в составе сейсмокомплексов выделены пачки, например НБ4–НБ1 (нижнеберезовский горизонт), дорожковская свита, пласт Т и мярояхинская пачка (кузнецовский горизонт).

-

4. На основе результатов лабораторных исследований керна установлено своеобразие литологического состава изученных отложений, что является отражением специфики условий их происхождения, и приведены отдельные краткие характеристики.

-

5. Сделан вывод о биогенно-хемогенном и хемо-генном типах седиментации для пачек НБ4, НБ2, НБ1 и для глауконитовых глин мярояхинской пачки (автохтонных, трансгрессивных). Алевролиты пласта Т и пачки НБ3 имеют смешанный состав (содержат значительный объем обломочного материала) и отражают эпизоды локального понижения уровня моря.

-

6. Пласт Т, пачка НБ3 и опоки пачки НБ1 содержат обломки вулканических стекол, остроугольные обломки кварца (пирокластической формы), возникшие в результате синхронных активизаций вулканизма на сопредельных с Западно-Сибирской плитой территориях.

Список литературы Новые находки пирокластики в верхнемеловых отложениях Западной Сибири

- Агалаков С.Е, Кудаманов А.И., Маринов В.А. Фациальная модель верхнего мела Западной Сибири // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. - 2017. -Т. 2. - № 1. - С. 101-105.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А. К вопросу о турон-раннеконьякском осадконакоплении в пределах Западно-Сибирской плиты// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений.-2018.-№ 7.-С. 19-26. 001:10.30713/2413-5011-20187-19-26.

- Объяснительная записка к Атласу литолого-палеогеографических карт юрского и мелового периодов Западно-Сибирской равнины в масштабе 1: 5 000 000/Под ред. И.И. Нестерова. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1976.-85 с.

- Лебединский В.И., Шалимов А.И. Загадки земных недр. - Киев: Наукова думка, 1965.-184 с.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е, Маринов В.А. Трансгрессивно-регрессивный характер осадконакопления в коньяке - сантоне верхнего мела Западной Сибири // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 7. - С. 58-63. 001:10.24887/0028-2448-2018-7-58-63.

- Решение 5-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозойским отложениям Западно-Сибирской равнины / Под ред. И.И. Нестерова. - Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1991. - 54 с.

- Медведев А.Я. Щелочные породы мезозойско-кайнозойского вулканогенно-осадочного комплекса Западно-Сибирской плиты, вещественный состав// Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55.-№ 10.-С. 157-165. 001:10.15372/61620141001.

- Сурков В.С., ТрофимукА.А., Жеро О.Г., КонторовичА.Э., СмирновЛ.В. Триасовая рифтовая система Западно-Сибирской плиты, ее влияние на структуру и нефтегазоносность платформенного мезозойско-кайнозойского чехла // Геология и геофизика. - 1982. - № 8. - С. 3-15.

- ВанА.В. Мезозойско-палеогеновый вулканизм на территории Западно-Сибирской низменности // Доклады АН СССР. - 1973. - Т. 210. -№ 5. - С. - 156-159.

- Шалдыбин М.В., Крупская В.В., Глотов А.В., Доржиева О.В., Гончаров И.В., Самойленко В.В., Деева Е.С., Лопушняк Ю.М., Бехтер О.В., Закусин С.В. Петрография и минералогия аномально люминисцирующих прослоев баженовской свиты Западно-Сибирского осадочного бассейна // Нефтяное хозяйство. - 2018. - № 2. - С. 36-40. DOI: 10.24887/0028-2448-2018-2-36-40.

- Панченко И.В., Немова В.Д. Контуриты в баженовских отложениях Западной Сибири: формирование, распространение и практическое значение // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: сб. тр. VII Всероссийского совещания (Москва, 1822 сентября 2017). - М.: ГИН РАН, 2017. - С. 153-157.

- Объяснительная записка к государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Лист N-48-XXXIII (серия Ангарская) / Под ред. Е.К. Ковригина. - Л.: Министерство Природных ресурсов РФ, ГФУГП «Иркутскгеология», 1999. - 206 с.

- ArbuzovS.I., Mezhibor A.M., Speas D.A., IlenokS.S., Shaldybin M.V., Belaya E.V. Nature of the Azeisk deposite of the Irkutsk Coal Basin (Sibeia, Russia) // International Journal of Coal Geology. - 2016. - № 153. - С. 99-111. DOI: 10.1016/j.coal.2015.12.001.

- Цеховский Ю.Г. Участие вулканизма и гидротерм в платформенном осадконакоплении пограничной мел-палеогеновой эпохи деструктивного тектогенеза в Центральной Евразии // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. -2017. - Т. 92. - Вып. 4. - С. 34-48.