Новые находки с изображением медведя из Кипчаковского археологического комплекса (лесостепное Предуралье)

Автор: Овсянников В.В., Зубов С.Э.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Этнология и археология

Статья в выпуске: 1 (56), 2022 года.

Бесплатный доступ

Кипчаковский археологический комплекс находится на северо-западе Башкортостана и представляет собой один из самых ранних центров пьяноборской культуры. Именно на его примере возможно рассматривать процессы, связанные с самым началом появления и формирования пьяноборских культурных традиций. Сказанное касается также традиции использования в пьяноборском костюмном комплексе изображений медведя. В данной статье рассматриваются две новые находки металлических предметов костюма с изображением медведей из Кипчаковских могильника и городища. Бронзовая накладка с двумя протомами медведей найдена случайно на площадке городища. Бронзовая пряжка с полнофигурным изображением медведя происходит из закрытого погребального комплекса Кипчаковского могильника. Накладка с территории городища находит аналогии в кара-абызских древностях III-II вв. до н.э. Пряжка с полной фигурой медведя - в пьяноборских и кара-абызских комплексах рубежа эр. Авторы статьи приходят к выводу, что оба изображения относятся к одной генетической линии развития изображений медведя. В этой генерации ими выделяются две типологические группы подобных изображений. Связующим звеном между этими двумя группами является изображение трех медведей на поясном крючке из погребения Кипчаковского могильника. Ранняя группа, датируемая III-I вв. до н.э., сформировалась в кара-абызской культуре под влиянием скифо-савроматского звериного стиля. Поздняя группа рубежа эр получила широкое распространение уже в пьяноборской среде и генетически связана с ранней. Авторами также акцентируется внимание на исключительной роли в этом процессе Шиповского и Кипчаковского археологических комплексов.

Ранний железный век, лесостепное предуралье, кара-абызская культура (от кара-абыз), пьяноборская культура (от пьяный бор), курганно-грунтовые могильники, этнокультурная среда, изображения медведя

Короткий адрес: https://sciup.org/147246408

IDR: 147246408 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-1-37-47

Текст научной статьи Новые находки с изображением медведя из Кипчаковского археологического комплекса (лесостепное Предуралье)

Городище было введено в научный оборот В. Ф. Генингом под названием Минияровско-го [ Генинг , 1970, рис. 2: 2 ; Генинг , 1971, с. 123]. Исследовалось В. В. Овсянниковым в 1992 г., Ф. М. Тагировым в 2001 г. и С. Э. Зубовым в 2006 г. ( Овсянников , 1993), [ Гарустович, Тагиров , 2012].

При открытии В. Ф. Генингом городища не был обнаружен курганный могильник, находящийся в 70–80 м к юго-западу от первого внешнего вала городища. Могильник был открыт Ф. М. Тагировым в 1990 г. [ Тагиров , 1990]. В дальнейшем его исследования проводились Ф. М. Тагировым и С. Э. Зубовым [ Зубов , 2007; Зубов , 2010].

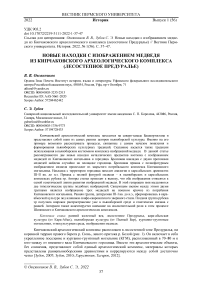

Рис. 1. Карта-схема памятников лесостепного Предуралья, где найдены изделия с изображением медведей:

1 – территория распространения сарматских памятников;

2 – территория распространения памятников пьяноборской культуры;

3 – территория распространения памятников кара-абызской культуры

Расположенный в ареале археологической пьяноборской культуры Кипчаковский некрополь (см. рис. 1) резко выделяется на ее фоне своим погребальным обрядом (наличие подкурганных и грунтовых захоронений, в основе своей хронологически синхронных) в сочетании с типично пьяноборским инвентарем, а также наиболее ранней хронологической позицией (II в до н.э. – I в. н.э.) по сравнению с другими, исключительно грунтовыми, пьяноборскими могильниками [ Зубов , 2010, с. 72].

Одной их самобытных черт памятника являются находки, связанные с так называемым «культом медведя». Из Кипчаковского КГМ происходят ременные застежки с изображением медведя [ Овсянников , Тагиров , 2011, рис. 1, 2; Овсянников , 2013], амулеты и наборные пояса из зубов медведя. Аналогичные пояса были обнаружены в 12 мужских погребениях Охлебинин-ского могильника [ Зубов , 2012, рис. 4, 8–11].

В 2012 г. в период работы экспедиции под руководством С. Э. Зубова на распахиваемой поверхности Кипчаковского городища была найдена бронзовая накладка с изображением про-том медведей. Накладка имеет следующие размеры: длина – 4,4 см, ширина в центральной части – 3,3 см и толщина – 0,3 см. Изделие выполнено методом одностороннего литья. Качество литья хорошее, раковины и недоливки отсутствуют. Края изделия тщательно обработаны, «за- усенцы» также отсутствуют. Внешняя сторона, где нанесено изображение, очень гладкая; вероятно, была «отполирована» в процессе длительного использования. На оборотной стороне следы четырех петелек, спиленных (или сломанных) в древности. Благодаря хорошо сохранившимся шпенькам можно реконструировать удаленные детали (рис. 2, 1). Судя по расположению петель на обороте, вполне вероятно, что кипчаковская находка первоначально исполняла роль распределителя ремней. Впоследствии, после удаления петель на обороте, служила, вероятно, в качестве нашивки.

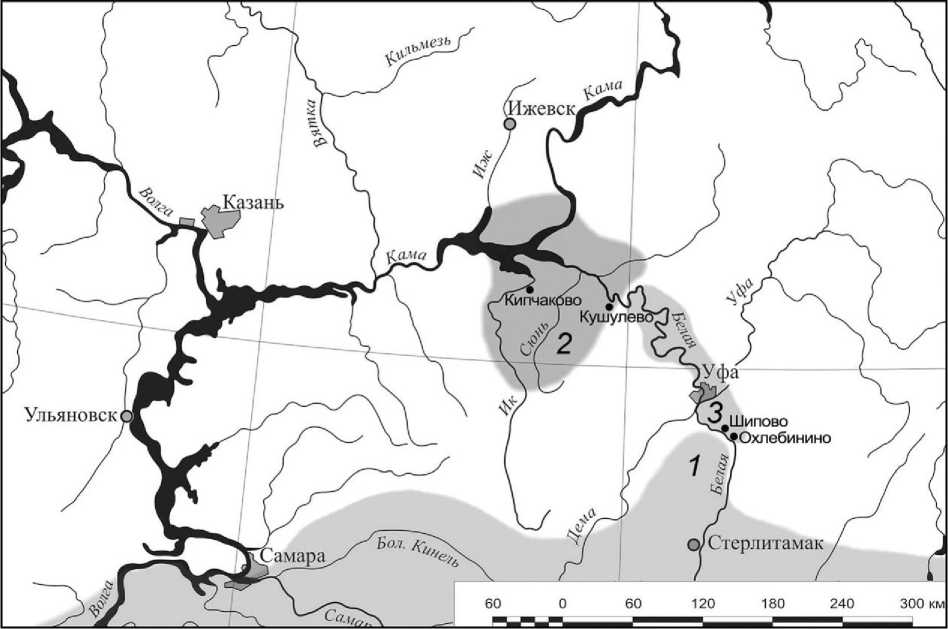

Рис. 2. Бронзовые изделия с изображением медведей из Кипчаковского археологического комплекса и аналогии к ним:

1 – Кипчаковское городище; 2 , 3 , 5 – Шиповский КГМ; 4 , 6 – Кипчаковский КГМ;

7 – Охлебининский могильник; 8 – Кушулевский могильник

Предположительно это изделие было отлито по восковой модели. На накладке хорошо видны две повернутые в противоположные стороны морды животных. Композиция практически симметрична. Четко идентифицируются окончания морд с открытыми пастями (носы и нижние челюсти – в виде спиральных завитков), глаза – в виде почти правильных окружностей, уши – также в виде спиральных завитков, но несколько крупнее. Остальные детали воспринимаются как дополнительный орнамент, для заполнения пространства (рис. 3, 1 ).

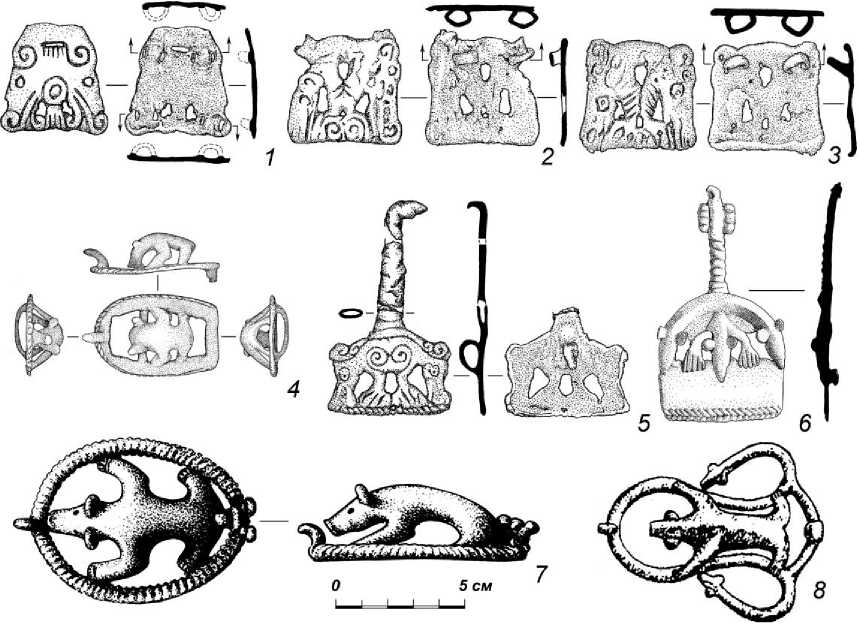

Рис. 3. Бронзовые изделия с изображением медведей из Кипчаковского археологического комплекса и аналогии к ним:

1 – Кипчаковское городище; 2–4 – Шиповский КГМ; 5 , 7 – Кипчаковский КГМ;

6 – Охлебининский могильник

Животных, изображенных на кипчаковской пластине, идентифицировать было бы сложно, однако в нашем распоряжении есть находки, близкие по композиции, но более реалистичные по изображению: это две бронзовые бляхи (см. рис. 2, 2, 3; см. рис. 3, 2, 3) и биметаллический крючок (см. рис. 2, 5; см. рис. 3, 4) из Шиповского КГМ. Крючок служил поясной застежкой. Щиток крючка отлит из бронзы (предположительно методом одностороннего литья), собственно крючок выкован из железа. На щитке изображены две симметричные протомы медведей, развернутые в разные стороны. Животные имеют вытянутые морды. Округлые уши изображены с помощью спиральных завитков. Глаза – в виде окружностей с точкой в центре. На окончании морды выделены нос и закрытая пасть. Лапы изображены в гипертрофированной манере. Когти обозначены тремя и четырьмя рисками. Плечи медведей подчеркнуты спиральным завитком. «Нижний» край щитка окаймлен псевдошнуровым орнаментом. «Верхний» – имеет дуговидную форму и образован спинами животных.

Этот поясной крючок происходит из женского впускного погребения кургана 2-й курганной группы III Шиповского КГМ. Инвентарь захоронения малопредставителен и не дает четкой даты. Инвентарь остальных погребений кургана укладывается в период III–II вв. до н.э. [ Овсянников , 2018, с. 55, 57].

Обе «медвежьи» бляхи найдены в погребении 5, раскопа I, курганной группы III. На лицевой части блях нанесено изображение в той же технике, что и на кипчаковской бляшке. В отличие от последней, на шиповских изделиях хорошо читаются морды и передние лапы двух животных, обращенные в разные стороны. Композиция также симметрична. Уши и окончание вытянутых морд (носы) изображены в виде круглых завитков, открытые пасти обозначены двумя линиями, глаза – в виде окружностей. В отличие от кипчаковской накладки, на медвежьих мордах шиповских блях имеется дополнительный орнаментальный мотив в виде окружностей, расположенных между глазом и носом. У каждого животного четко читаются передние лапы, которые заштрихованы косыми параллельными насечками, вероятно, имитирующими шерсть. Окончания лап оформлены в виде округлого утолщения, с полукруглыми насечками, изображающими когти (см. рис. 2, 2 , 3 ; см. рис. 3, 2 , 3 ).

Способ отливки шиповских блях близок кипчаковской. Однако процесс выполнен небрежно. На поверхности изделий много раковин, одно из изделий выполнено с недоливом (см. рис. 3, 3 ). Эти изделия не носят следов длительного использования. Вполне вероятно, что они изготовлены специально для погребения.

В Шиповском погребении с «медвежьими» бляхами был найден богатый костюмный набор, состоящий из бронзовых изделий и стеклянных бус. Благодаря хорошей сохранности четко устанавливается место данных блях и их назначение в составе женского костюма. Эти зооморфные бляхи входили в состав так называемых портупейных украшений [ Пшеничнюк , 1973, с. 183]. Последние представляют собой два параллельных кожаных ремня, спускающихся симметрично от плеч к поясу и украшенных бронзовыми бляхами и пронизками. Такой набор украшений встречается только в женских погребениях кара-абызской культуры [ Воробьева , 2012, с. 29].

Представленные нами бляхи были расположены в верхней части каждого из ремней. Только у них из всего комплекса «портупейных» украшений имелись такие массивные петли, с помощью которых каждый из «портупейных» ремней крепился к основному костюму. Подобные «портупеи» характерны для типа 5 (вариант б), выделенного С. Л. Воробьевой [Там же, с. 28].

Судя по остаткам органики, костюм в шиповском погребении был изготовлен из кожи. Возможно, в целом он представлял собой меховую одежду (шубу?), на которую крепились металлические элементы костюма. Вероятно, первоначально кипчаковская бляшка выполняла ту же роль, что и шиповские, т.е. входила в состав портупейных украшений (хотя в пьяноборских погребальных комплексах такие украшения женского костюма до настоящего времени не встречены). Вполне вероятно, что петельчатые крепления бляшки были удалены для использования ее в качестве нашивки – более традиционного способа крепления украшений одежды в среде пьяноборского населения.

Выше уже упоминалось, что на кипчаковском изделии изображения более стилизованы. При сравнении с шиповскими бляшками видно, что стилизации в первую очередь подверглись лапы животных. Если на шиповских бляхах они четко идентифицируются, то на кипчаковской они превращаются в две окружности, вписанные друг в друга, которые обозначают верхнюю часть лапы и, возможно, плечо. Появление данной детали становится понятно при рассмотрении более ранних изображений медведей, таких как на вышеописанном поясном крючке из Шипово. На ряде изображений медведей, происходящих из ананьинской и кара-абызской среды, плечо также подчеркнуто завитком-спиралью (см. рис. 2, 5 ; см. рис. 3, 4 ) [ Овсянников , 2006, рис. 2, 8, 10–11]. Эта деталь, как и изображение медведей в профиль и фас, в предуральские культуры проникает под влиянием скифо-савроматского звериного стиля [ Гуляев , 2018, с. 659].

От нижней части двух лап на кипчаковской бляшке оставлены три насечки, видимо, символизирующие когти. В верхней части бляшки оставлено отверстие, от нижней части которого отходят пять параллельных насечек. Этот элемент при желании можно интерпретировать как изображение шерсти на загривке животного. Однако на предшествующих и последующих изображениях медведей из Приуралья подобный элемент отсутствует [ Овсянников , 2013, рис. 2].

Комплекс, куда входят шиповские бляхи с медведями, по поясным накладкам с грифонами раннего типа, поясной бляхе, изготовленной из сарматского зеркала с циркульным орнаментом типа 4.7 [ Скрипкин , 1990, рис. 35, 12 ] и набору стеклянных бус с внутренней позолотой соответствует хронологической группе вещей III–I вв. до н.э., выделенной А. С. Скрипкиным на сарматских материалах [Там же, с. 165–175].

Хронологическая колонка Кипчаковского городища еще не разработана, да и случайный характер обнаружения накладки с протомами медведя вне комплекса не позволяет аргументированно датировать ее. По материалам могильника, приуроченного к городищу, на сегодняшний день погребальных комплексов древнее II в. до н.э. пока не найдено. Нам представляется очевидным, что шиповские и кипчаковское изделия с медвежьими протомами существовали в близком хронологическом диапазоне. Судя по степени стилизации, кипчаковская бляшка выглядит несколько позже шиповских. В целом же все описанные предметы с изображением медведей относятся к одной изобразительной и технологической традиции.

В погребении 37 (раскоп I-2012) Кипчаковского КГМ найдена бронзовая застежка со стоящей на рамке фигурой медведя (см. рис. 2, 4 ; см. рис. 3, 5 ). Размеры застежки 5,2×3 см. Она относится к типу рамчатых с неподвижным крючком. Рамка застежки имеет овальнотрапециевидную форму. Край рамки украшен нечетким псевдошнуровым орнаментом. Рамка имеет две перемычки. Форма крючка характерна для всех застежек этого типа. На противоположной стороне застежки – скоба для крепления к ремню.

Застежку украшает полнофигурное изображение медведя, стоящего на рамке. Широко расставленными передними лапами он опирается на края рамки, задними – на перемычку. Тело медведя поджарое, без орнамента и без дополнительных изобразительных деталей. Округлые уши расставлены в стороны, едва намечены глаза и хвост животного. Морда зверя вытянута и оканчивается слабо выраженным «пятачком». Все изделие было отлито целиком.

Сопутствующий инвентарь и планиграфические наблюдения позволяют предварительно датировать погребальный комплекс с этой застежкой I в. до н.э. – I в. н.э., причем время после рубежа эр кажется более оптимальным.

Известны два изделия с аналогичными полнофигурными изображениями медведей, стоящих на рамках застежек с неподвижным крючком. Одно происходит с территории Кушулев-ского III могильника пьяноборской культуры (см. рис. 2, 8 ). Здесь фигура медведя изображена в аналогичной позе с широко расставленными лапами. Форма застежки сложнее: к лировидной рамке, на которую опирается фигура медведя, прилегают два завитка, оканчивающиеся изображениями голов медведей (?). Основная фигура медведя имеет расставленные в стороны округлые уши, вытянутую морду с тупым окончанием. На окончаниях лап параллельными рисками намечены когти. Данная застежка найдена на территории могильника вне погребального комплекса, поэтому ее хронологическую позицию можно оценивать лишь в рамках общей датировки памятника – I в. до н.э. – II в. н.э. [ Агеев , 1992, с. 77].

Медведь в аналогичной позе изображен на застежке из погребения 173 Охлебининского могильника кара-абызской культуры [ Пшеничнюк , 1993, рис. 12, 18; Зубов , 2012, рис. 2, 18]. Охлебининская застежка имеет овальную рамку с гофрированным орнаментом. Фигура медведя опирается на рамку широко расставленными лапами. Тело животного поджарое. Округлые уши изображены в стоячем положении – «настороже». Глубокими округлыми вдавлениями обозначены глаза. На окончаниях лап рельефно выделены когти. Четко обозначен короткий округлый хвост (см. рис. 2, 7 ; см. рис. 3, 6 ).

Охлебининская «медвежья» застежка происходит из погребального комплекса, датируемого автором публикации в пределах II в. до н.э. – II в. н.э. [Пшеничнюк, 1993, с. 49, 53, 57]. Следует отметить, что стеклянная бусина, происходящая из этого погребения, может несколько скорректировать хронологическую позицию данного погребального комплекса. Бусина из глу- хого полупрозрачного стекла, украшенная множеством сине-белых глазков [Пшеничнюк, 1993, рис. 12, 14; Зубов, 2012, рис. 2, 14], относится к типу 103 (многоцветное стекло) [Алексеева, 1975]. Бусы этого типа «характерны для I в. н.э., но, по-видимому, зарождаются они еще в I в. до н.э. и доживают до II в. н.э.» [Там же, с. 70]. Остальной инвентарь погребения 173 в сочетании с этой бусиной предполагает рассматривать I в. н.э. как наиболее вероятную дату совершения захоронения.

Все три полнофигурных изображения сближают поза животного (стоящего с широко расставленными лапами), поджарость фигуры и скупость в деталях. Несомненно, все они относятся к одной традиции. Рассматриваемые изделия в целом датируются в пределах ранней хронологической стадии пьяноборской культуры (II в. до н.э. – I в. н.э.) [ Агеев , 1992, с. 79].

На первый взгляд перед нами две различные изобразительные традиции медведя. Для первой (более ранней) характерно плоскостное изображение двух протом медведей методом одностороннего литья. Для второй (поздней) – объемное полнофигурное изображение животного, требующее более сложных технологических приемов для отливки. Однако, учитывая, что изделия, оформленные в этих традициях, происходят из одного региона, созданы в одной культурной среде и хронологически близки, можно предположить об их генетическом родстве.

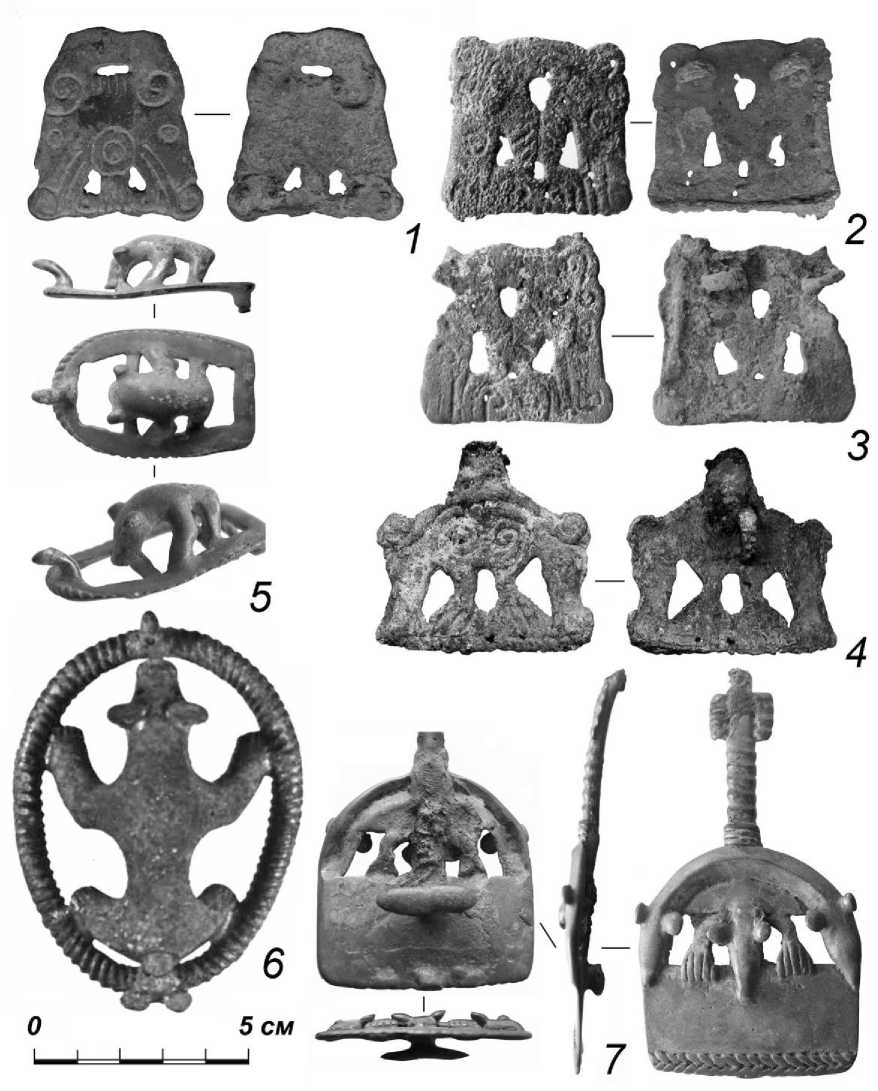

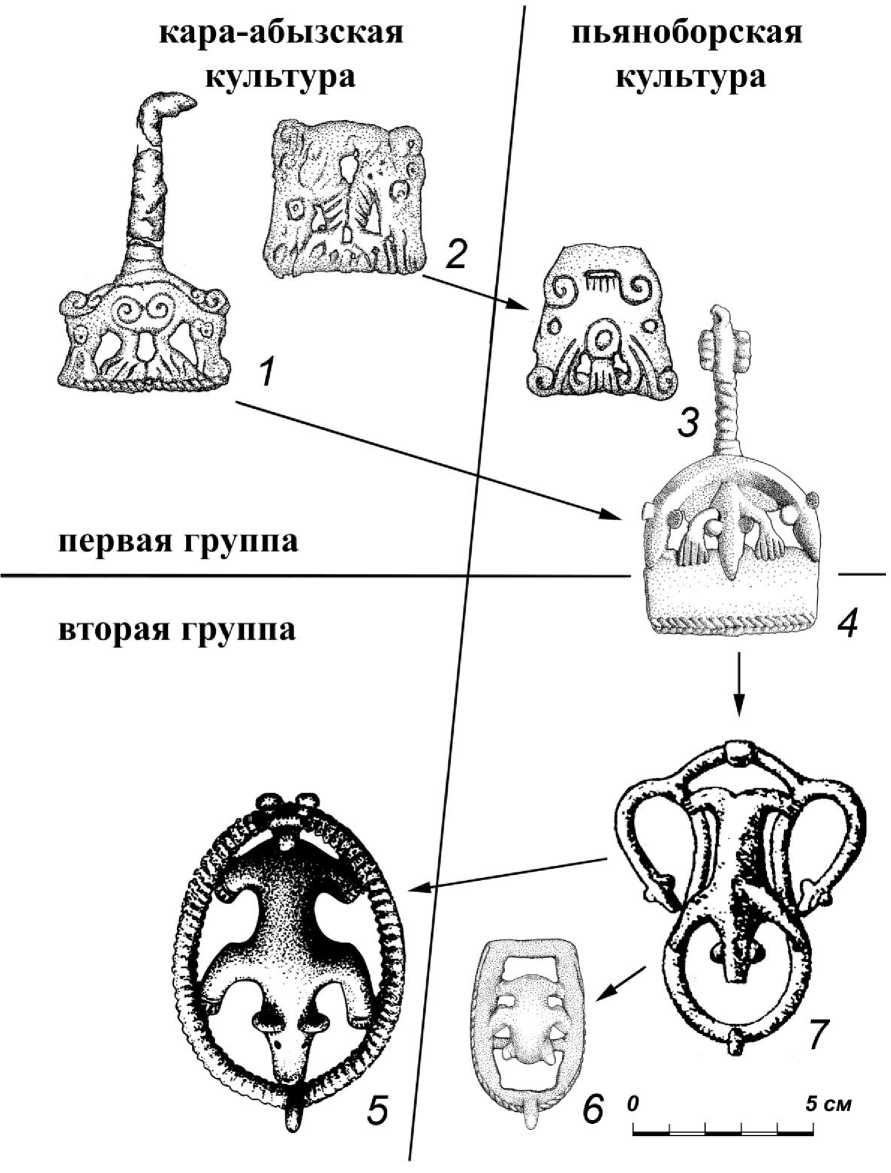

Наиболее ранние изображения первой группы происходят из Шипово (рис. 4, 1 , 2 ). Бляшка из Кипчаково типологически является развитием шиповских образцов в сторону стилизации (см. рис. 4, 3 ). Интересно уже то, что в раннепьяноборской среде продолжается кара-абызская традиция (хотя мы не исключаем определенные социально-экономические факторы). Дальнейшее развитие рассматриваемой изобразительной традиции наблюдается на поясном биметаллическом крючке из Кипчаковского могильника с изображением медведя в «жертвенной позе» в центре и двух голов медведя по краям (см. рис. 4, 4 ). Это изделие служит своеобразным мостиком между двумя группами изображений. Такая же композиционная схема просматривается на кушулевской застежке, которая относится уже ко второй группе изображений (см. рис. 4, 7 ). Вторая группа изображений более многочисленна: помимо описанных пряжек с полнофигурными изображениями медведей, к ней относятся круглые и восьмерковидные застежки с изображениями голов медведей. Последние встречены в пьяноборских могильниках ранней стадии (II в. до н.э. – I в. н.э.) и в погребениях II в. до н.э. – II в. н.э. Охлебининского могильника кара-абызской культуры.

Таким образом, перед нами единая генерация изображений медведя на предметах костюма, практикуемая как в кара-абызской, так и в пьяноборской среде. Связующими звеньями между этими двумя культурными образованиями в данной ситуации выступают материалы Шиповского КГМ, где прослеживается зарождение этой традиции, и Кипчаковского археологического комплекса, в котором фиксируется ее дальнейшее развитие и происходит трансформация в новый тип изображений (см. рис. 4).

Учитывая это обстоятельство, в дальнейшем следует, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о степени культурной близости этих курганно-грунтовых некрополей и их воздействия на формирование новой этнокультурной среды. Собственно, именно эти могильники можно считать точкой отсчета формирования как кара-абызской, так и пьяноборской археологических культур. Во всяком случае, их роль в историко-культурном плане во многом сходна. Они фиксируют проникновение в местную этнокультурную среду иноплеменников, сохраняющих какой-то период свою самобытность и внесших ряд культурных инноваций, одной из которых было почитание медведя, транслировавшееся через элементы как женского, так и мужского костюма.

Рис. 4. Схема развития изображений медведя в лесостепных культурах Предуралья:

1 , 2 – Шипово; 3 , 4 , 6 – Кипчаково; 5 – Охлебинино; 7 – Кушулево

Список литературы Новые находки с изображением медведя из Кипчаковского археологического комплекса (лесостепное Предуралье)

- Агеев Б.Б. Пьяноборская культура. Уфа: БНЦ УрО РАН, 1992. 140 с.

- Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // САИ. Вып. Г1-12. М.: Наука, 1975. 96 с. EDN: SIWLRX

- Воробьева Л.С. Шейно-нагрудные украшения кара-абызской культуры // Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. Материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. Уфа: Аркаим, 2012. С. 26-29.

- Гарустович Г.Н., Тагиров Ф.М. Новые находки с Кипчаковского городища на северо-западе Башкортостана // Уфимский археологический вестник. 2012. Вып. 12. С. 124-135. EDN: XIDXVB

- Генинг В.Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху. Ч. I. Чегандинская культура III в. до н.э. - II в. н.э. // Вопросы археологии Урала. Свердловск; Ижевск, 1970. Вып. 10. 224 с.