Новые находки сарматских котлов на Нижнем Дону

Автор: Демиденко С.В., Мимоход Р.А., Успенский П.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 254, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2015 г. Сочинская экспедиция Института археологии РАН исследовала курганные могильники Чеботарев III-V, Камышевахский X, Несветай II и IV. В четырех из них были обнаружены курганы, содержавшие в составе инвентаря бронзовые котлы и их фрагменты. Это комплексы из курганных могильников Чеботарев IV, кург. 2, погр. 1; Чеботарев V, кург. 1, комплекс I; Камышеваха X, кург. 1, комплекс I, и Несветай IV, кург. 3, погр. 1. Изучение морфологических и технологических особенностей котлов показало, что все они относятся к различным вариантам типа VI, наиболее широко распространенного в среднесарматское время, особенно в I - перв. пол. II в. н. э. Котлы изготовлены по единой технологической схеме. На имеющемся ограниченном материале прослеживается три варианта погребального обряда с использованием котлов: помещение в погребение фрагментов котла, помещение в насыпь курганов разбитых котлов и помещение котла в нишу-тайник в могиле. Возможно, помещение в погребение обломков котла связано с традицией раннесарматского времени использования в качестве погребального инвентаря обломков зеркал. Все исследованные экземпляры котлов относятся к единому культурному кругу, использовались примерно в одно время. Фрагментированные котлы из погр. 1 к-на 2 могильника Чеботарев IV; комплекса I к-на 1 могильника Чеботарев V; комплекса I к-на 1 могильника Камышеваха X занимают более раннюю хронологическую позицию по отношению к экземпляру из погр. 1 к-на 3 могильника Несветай IV.

Среднесарматское время, бронзовые литые котлы, погребальный обряд, типология, хронология, технология изготовления

Короткий адрес: https://sciup.org/143167135

IDR: 143167135 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.254.91-103

Текст научной статьи Новые находки сарматских котлов на Нижнем Дону

Бронзовые литые котлы являются неотъемлемой частью материальной культуры кочевников савромато-сарматской культурно-исторической общности. Однако находки их в комплексах довольно редки. Поэтому обнаружение каждого нового экземпляра представляет собой достаточно значимое событие, поскольку позволяет получить новую информацию как о самом изделии, так и о категории http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.254.91-103

артефактов в целом, а также уточнить детали обряда погребения, в котором данные изделия были использованы.

В 2015 г. Сочинская экспедиция Института археологии РАН исследовала курганные могильники Чеботарев III–V, Камышевахский X, Несветай II и IV, находившиеся в Аксайском районе Ростовской области. Всего было раскопано 32 погребальных комплекса, 19 из которых относились к среднесарматской культуре. В четырех могильниках были обнаружены курганы, содержавшие в составе инвентаря бронзовые котлы и их фрагменты. К ним относятся комплексы из погр. 1 к-на 2 м-ка Чеботарев IV и погр. 1 к-на 3 м-ка Несветай IV; комплекс I из кург. 1 м-ка Чеботарев V, комплекс I из кург. 1 м-ка Камышеваха X ( Мимоход , 2017).

Все могильники располагались на вершине водораздела балок Чеботарева и Валовая (рис. 1: 1 ).

Могильник Чеботарев IV, кург. 2, погр. 1. Курган имел округлую форму, высота – 0,5 м, диаметр – 20 м. Могильная яма погребения 1 имела прямоугольную форму и была вытянута по линии ССЗ–ЮЮВ. Первоначальные размеры ямы составляли 3 × 2,4 м, глубина – 1,4 м от уровня материка. Погребение было ограблено, скорее всего, в древности.

Два крупных фрагмента стенок бронзового котла были обнаружены в заполнении могильной ямы.

Один из них (рис. 1: 2 ) имеет размеры 12 × 7 см, толщина – 0,4 см. Внешняя поверхность фрагмента покрыта хорошо прослеживаемыми рельефными параллельными валиками – следами предохранительной растительной конструкции, которыми покрывалась выплавляемо-выгораемая модель котла, чтобы предохранить ее от проседания внешней литейной формы. С внутренней стороны подобные рельефные валики отсутствуют, однако видны отдельные короткие рельефные округлые и продолговатые выступы, которые, вероятнее всего, представляют собой отпечатавшиеся в бронзе следы органических включений в глиняный литейный стержень – «болван», на котором собственно формировалась выплавляемо-выгораемая модель тулова сосуда ( Минасян , 1986; Демиденко , 2008. C. 27–31).

Второй фрагмент (рис. 1: 3 ) имеет размеры 7,2 × 4,5 см, толщина – 0,3 см. Структура его внешней и внутренней поверхностей аналогична первому фрагменту.

Кроме того, в заполнении были выявлены обломки стеклянных сосудов, фрагмент глиняной миски, обломок горла светлоглиняной амфоры, фрагменты сероглиняного сосуда, отдельные кости человека (фрагменты черепа и часть бедренной кости), а также нашивки желтого металла и бисер.

Могильник Чеботарев V, кург. 1, комплекс I. Курган имел округлую форму, высота – 1,3 м, диаметр – 30 м.

Комплекс I выявлен в насыпи кургана в 5,4 м к ЮВ от R0, на глубине 0,52 м от R0. Здесь были расчищены обломки разбитого бронзового котла, в 1,2 м к ЮЗ от которого лежали фрагменты железного изделия с фольгой желтого металла.

Кроме этого, в насыпи был обнаружен также комплекс II, в который входили железные черешковые наконечники стрел, предметы конской упряжи, в том числе фалары из желтого металла.

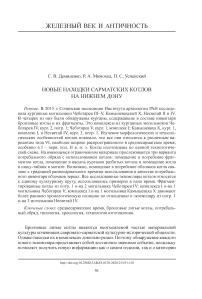

Рис. 1. Местонахождение курганных могильников Чеботарев IV, Чеботарев V, Камышеваха X и Несветай IV ( 1 ). М-к Чеботарев IV, погр. 1, кург. 2.

Фрагменты бронзового литого котла ( 2, 3 )

а – локализация исследованных курганов

В кургане выявлено два погребения. Погребение 1 – впускное, располагалось к ЗЮЗ от R0 и содержало захоронение пожилой женщины с богатым инвентарем, в состав которого входили многочисленные золотые изделия, металлические и глиняные сосуды, фрагментированные бронзовые фибулы и др. Погребение 2 – основное, располагавшееся в центре кургана и, как оказалось, разграбленное в древности.

Судя по сохранившимся фрагментам, котел из комплекса I имел тулово полусферической формы, с отогнутым наружу утолщенным коротким венчиком. Максимальный диаметр располагался в верхней трети тулова. Внутренний край венчика – ровный, без затеков и заусенцев. На венчике диаметрально противоположно друг другу располагались две вертикальные петлевидные ручки с тремя гвоздевидными выступами. Под венчиком котла, так же диаметрально противоположно друг другу, находились вертикальные ручки-петельки. Под основаниями вертикальных ручек располагались тамги в виде «трезубцев», выполненные рельефными узкими валиками. В 12 см от края венчика по максимальному диаметру тулова проходит горизонтальная рельефная веревочка. Ниже располагается неровный рельефный формовочный литейный шов. Внешняя поверхность тулова покрыта вертикальными параллельными рельефными валиками (следы использования предохранительной растительной конструкции). Внутренняя поверхность гладкая. Тулово и ручки отлиты одновременно в одной литейной форме. Котел имел воронковидный поддон, сохранилось два фрагмента (рис. 2: 1, 2 ).

Могильник Камышевахский X, кург. 1, комплекс I. Курган имел округлую насыпь, размеры: высота – 0,4 м, диаметр – 30 м.

Комплекс I был выявлен в 2,0 м к югу от второго восточного метра центральной бровки, на глубине 0,48 м от R0. Здесь расчищен разбитый бронзовый котел, ориентированный устьем на СВ. Рядом с котлом находился фрагмент железного предмета.

В центральной части кургана обнаружено погребение 1, ограбленное в древности, которое содержало фрагмент бронзового изделия и железный трехлопастной черешковый наконечник стрелы.

Судя по сохранившимся фрагментам, котел из комплекса I имел тулово полусферической формы, с отогнутым наружу невысоким венчиком. Максимальный диаметр располагался в верхней трети тулова. На венчике диаметрально противоположно друг другу располагались две вертикальные петлевидные ручки с тремя гвоздевидными выступами. Под венчиком котла, так же диаметрально противоположно друг другу, находились вертикальные ручки-петельки. Под основаниями вертикальных ручек с тремя выступами располагались тамги в виде двух перекрещивающихся углов, направленных вершинами вверх. Вершины упираются в основания вертикальных ручек. Тамги выполнены рельефными узкими валиками. В 12 см от края венчика по максимальному диаметру тулова котла проходит горизонтальная рельефная веревочка. Внешняя поверхность ту-лова покрыта вертикальными параллельными рельефными валиками (следы использования предохранительной растительной конструкции), сильно закопчена. Внутренняя поверхность – без следов, сильно коррозирована. Тулово и ручки отлиты одновременно в одной литейной форме. Поддон воронковидный. Прилит к тулову и укреплен двумя литыми «заклепками» (рис. 3: 1, 2 ).

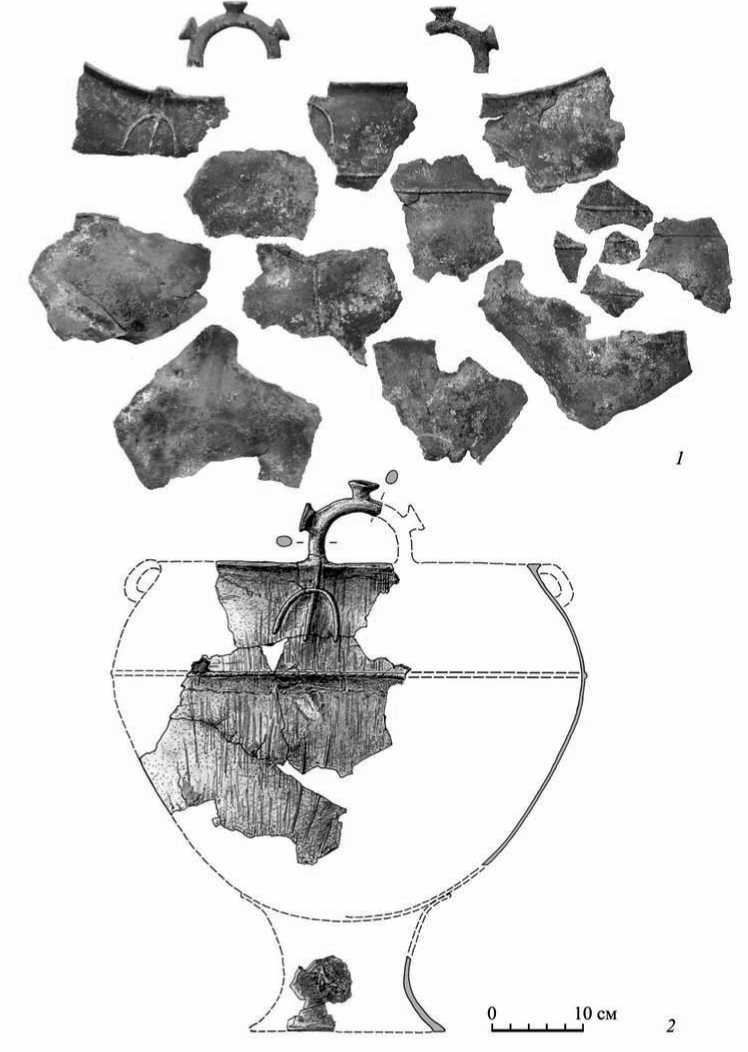

Рис. 2. М-к Чеботарев V, кург. 1, комплекс I.

Фрагментированный бронзовый литой котел

1 – фото; 2 – реконструкция

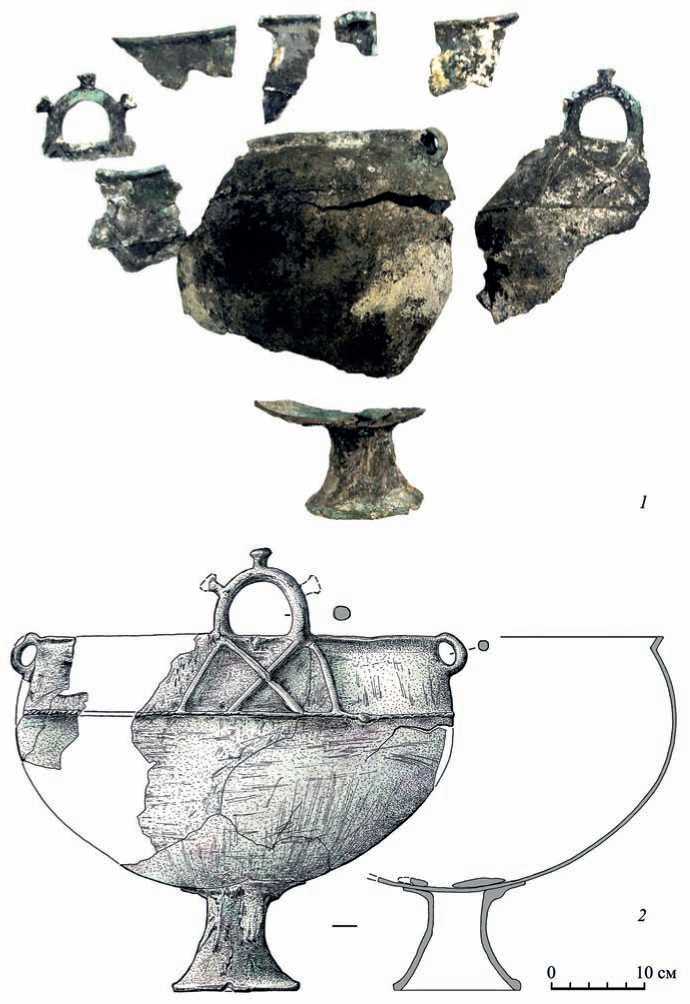

Рис. 3. М-к Камышевахский X, кург. 1, комплекс I. Фрагментированный бронзовый литой котел

1 – фото; 2 – реконструкция

Могильник Несветай IV, кург. 3, погр. 1. Курган имел сильно распаханную насыпь округлой в плане формы. Размеры: высота – 0,3 м, диаметр – 40 м.

Погребение 1 было выявлено в центральной части кургана на глубине 0,69 м от R0. Могильная яма подпрямоугольной формы была ориентирована длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Размеры: 2,8 × 1,95 м, прослеженная глубина – 1,06 м.

Погребение ограблено в древности. На дне могильной ямы были обнаружены разрозненные фрагменты скелета человека. Также в заполнении находились фрагменты краснолакового канфара, лепного сосуда, а также красноглиняного сосуда; бусы, терракотовый скарабеоид и горгонейон, фрагменты фибул и нитей желтого металла, обломки металлического изделия неясного назначения.

В ЮВ углу могильной ямы обнаружен тайник, в котором находился in situ бронзовый котел.

Котел имеет полусферическое тулово с сужающимися к устью стенками, несколько вытянутое по вертикальной оси. Невысокий венчик отогнут наружу. Максимальный диаметр располагался в верхней трети тулова. На венчике диаметрально противоположно друг другу располагались две вертикальные петлевидные ручки. Под венчиком котла, так же диаметрально противоположно друг другу, находились вертикальные ручки-петельки (отбиты в древности). Вследствие деформации одна вертикальная ручка вогнута внутрь, другая сломана, ее фрагменты были найдены рядом. Под вертикальными петлевидными ручками в 3 см от края венчика располагаются округлые углубления диаметром до 1,5–1,8 см – следы от литейных пробок, которые закрывали отверстия во внешней части литейной формы, служившие для выведения остатков выплавляе-мо-выгораемой модели котла. В 7–10 см ниже края венчика проходит горизонтальный неровный формовочный литейный шов. Внешняя поверхность тулова покрыта вертикальными параллельными рельефными валиками (следы использования предохранительной растительной конструкции). Внутренняя поверхность – без следов, коррозирована. Отверстия в стенках котла, образовавшиеся в результате брака, залиты металлом. На стенках котла наблюдаются остатки сажи. В нижней части тулова котла проходит трещина длиной 13 см (рис. 4).

Поддон отсутствует. Максимальный диаметр тулова – 32 см, диаметр венчика – 22 × 27 см, высота – 35 см, размер ручек: длина – 7,8 см, ширина – 7,5 см.

Обращаясь к использованию рассматриваемых нами котлов в погребальном обряде, прежде всего следует отметить тот факт, что два экземпляра из четырех были обнаружены в полностью разбитом виде в насыпях курганов, один с незначительными повреждениями найден в погребении в нише-тайнике, и в одном случае в погребении находились только два крупных фрагмента котла. Если брать всю известную на сегодняшний день совокупность котлов савромато-сарматской культурно-исторической общности, то из 91 учтенного комплекса в 49 случаях котлы помещались в погребальное сооружение в целом виде, в 33 – в поврежденном (пробито тулово, отбит поддон, нанесены зарубки на корпус). И только в 8 случаях котлы были практически полностью разбиты. Кроме того, в 14 случаях котлы были связаны с насыпью кургана, а в 8 случаях – помещались в ниши-тайники ( Демиденко , 2008. С. 50).

Прежде всего, обратим внимание на два крупных фрагмента котла из погр. 1 к-на 2 м-ка Чеботарев IV (рис. 1: 1, 2 ). Судя по их размерам, они могут относиться

Рис. 4. М-к Несветай IV, кург. 3, погр. 1. Бронзовый литой котел к типу VI, по С. В. Демиденко (Демиденко, 2008. С. 17). По наличию обломка узкогорлой светлоглиняной амфоры, которая относится к типу С, по Д. Б. Шелову (Шелов, 1978. С. 18), или к одному из вариантов типа СIV, по С. Ю. Внукову (Внуков, 2016), погребение может быть датировано в пределах втор. пол. I – пер. пол. II в. н. э.1

Хотя и нельзя полностью исключать тот факт, что сам котел был разбит во время ограбления могилы, отметим, что, возможно, мы имеем дело с определенным обрядовым действием, когда в погребение намеренно помещались именно два обломка бронзового котла. Аналогичный обычай мы встречаем в могильнике Новый на Нижнем Дону: в погр. 4 к-на 67, также ограбленном ( Ильюков, Власкин , 1992. С. 79), и в погр. 5 к-на 70, где два фрагмента котла были расположены в ногах погребенного в западном подбое и несколько фрагментов бронзового котла – у погребенного в восточном подбое (Там же. С. 82, 83). Два фрагмента котла найдены и в погр. 8 к-на 16 м-ка Криволиманский I (Там же. С. 152). Все эти комплексы относятся к I в. н. э.

Кроме этого, нам известны 4 случая, когда разбитые на мелкие фрагменты котлы намеренно были разбросаны по дну могильной ямы. Это комплексы из погр. 2 Косики (Нижнее Поволжье), погр. 1 к-на 88 м-ка Новый (Нижний Дон), Первомайского VII м-ка (Волго-Донское междуречье), датирующиеся в пределах конца I в. до н. э. – перв. пол. I в. н. э., в которых обнаружены котлы типа VI.1.А и VI.5.А ( Демиденко , 2008. С. 17–20). И комплекс из погр. 1 к-на 14 Сладковского могильника втор. пол. I – перв. пол. II в. н. э., где был найден котел типа XI.2.А (Там же. С. 21).

Возможно, помещение в погребение не целого котла, а только его обломков каким-то образом перекликается со столь характерным для раннесарматского времени обычаем помещения в захоронения обломков бронзовых зеркал.

Два разбитых котла были обнаружены в насыпях к-на 1 м-ка Чеботарев V (рис. 2: 1, 2 ) и к-на 1 м-ка Камышеваха X (рис. 3: 1, 2 ). Оба они относятся к одному типу VI.1.А ( Демиденко , 2008. С. 17, 18).

Самой полной аналогией котлу из к-на 1 м-ка Чеботарев V является котел из погр. 3 к-на 12 м-ка Новый (тип VI.1.А). Совпадают не только форма сосуда, технология изготовления, но и наличие под ручками тамги в виде трезубца, размещенного зубцами вниз ( Ильюков, Власкин , 1992. С. 36–38). Подобные знаки-тамги встречаются на территории пазырыкской культуры Алтая, ахеменидского Ирана, Нижней Сырдарьи и Хорезма ( Яценко , 2001. Рис. 32: 19 ; 35: 9 ; 28: 149 ; 27: 28 ). Аналогии знаку-тамге на котле из к-на 1 м-ка Камышеваха X на сегодняшний день не обнаружены. Комплекс из погр. 3 к-на 12 м-ка Новый был в свое время отнесен нами ко втор. пол. I – перв. пол. II в. н. э. ( Демиденко , 2008).

Учитывая инвентарь и обряд погребений 1 и 2 из к-на 1 м-ка Чеботарев V и из к-на 1 м-ка Камышеваха X, близких по времени к ряду аналогичных захоронений нижнедонской среднесарматской культуры (например, к погр. 1 к-на 1 из могильника Октябрьский V, дата которого: рубеж эр – I в. н. э.

( Мыськов и др. , 1999)), и тот факт, что котлы были помещены в насыпь кургана в разбитом виде, а это характерно больше для более ранних комплексов сарматской культуры (таких, например, как погр. 1 к-на 1 м-ка Водный (тип VI.1.А) и погр. 9 к-на 2 Понуро-Калининской оросительной системы (тип II.1.Б) на Кубани, погр. 2 к-на 8 Арбузовского м-ка (тип VI.2.А), а также погр. 20 к-на 3 («Крестовый» курган у хут. Алитуб) (тип VI.5.А) на Нижнем Дону), дата которых в целом укладывается в рамки втор. пол. I в. до н. э. – I в. н. э. ( Демиденко, 2008. С. 51, 52), считаем возможным отнести данные котлы также к периоду рубежа эр – I в. н. э.

Не менее интересен и котел, найденный в тайнике ограбленного погр. 1 к-на 3 м-ка Несветай IV (рис. 4). Он единственный обнаружен практически в целом виде, лишь с небольшими повреждениями. По своему общему облику он очень близок котлам типа VI.3.А и VI.3.Б (Там же. С. 18, 19), с которыми его объединяет наличие двух вертикальных ручек без гвоздевидных выступов и пары вертикальных ручек-петелек под венчиком. Форма тулова экземпляра из могильника Несветай IV более соответствует форме тулова котлов типа VI.3.А (Балабинский могильник, кург. 11; случайная находка у станицы Еланской), а с котлами типа VI.3.Б. его объединяет отсутствие в верхней трети тулова «валика-веревочки» (например, малый котелок из «Круглого» кургана ( Демиденко и др. , 1997); второй котел из уже упоминавшегося погр. 3 к-на 12 м-ка Новый ( Ильюков, Власкин , 1992. С. 36–38)). Общая дата типов VI.3.А и VI.3.Б. – перв. пол. I – третья четв. II в. н. э. ( Демиденко , 2008. С. 18, 19).

Необходимо, однако, отметить еще одну специфическую особенность котла из погр.1 к-на 3 м-ка Несветай IV. Он был изготовлен и использовался без поддона, что позволяет соотнести его уже с более поздними типами котлов позднесарматской археологической культуры втор. пол. II – перв. пол. III в. н. э. (типы VII.2.А и VIII.3.А).

Несмотря на столь разнообразный характер использования котлов в погребальном обряде исследованных могильников, следует сказать, что все экземпляры близки морфологически и выполнены по единой технологической схеме (с использованием выплавляемо-выгораемой модели с предохранительной растительной конструкцией, двусоставного литейного стержня, литейных «пробок»). И это еще раз подчеркивает их принадлежность к единому савромато-сарматскому способу изготовления литых котлов.

Таким образом, изучение 4 комплексов с котлами и их фрагментами (погр. 1 к-на 2 м-ка Чеботарев IV, комплекса I к-на 1 м-ка Чеботарев V, комплекса I к-на 1 м-ка Камышеваха X и погр.1 к-на 3 м-ка Несветай IV) позволяет утверждать, что в конце I в. до н. э. – перв. пол. II в. н. э. на достаточно компактной территории существовали три различных варианта погребального обряда с использованием котлов: помещение в погребение фрагментов котла, помещение в насыпь курганов разбитых котлов и помещение котла в нишу-тайник в самом погребении. Чем вызвано такое разнообразие, на сегодняшний момент сказать сложно. Обычай помещения в погребение обломков котла, возможно, каким-то образом связан со столь характерным для раннесарматского времени обычаем помещения в погребения обломков бронзовых зеркал.

В целом представляется, что все исследованные экземпляры относятся к единому культурному кругу, использовались примерно в одно время. Но фрагментированные котлы из погр. 1 к-на 2 м-ка Чеботарев IV, из комплекса I к-на 1 м-ка Чеботарев V и комплекса I к-на 1 м-ка Камышеваха X занимают по отношению к экземпляру из погр.1 к-на 3 м-ка Несветай IV более раннюю хронологическую позицию.

Список литературы Новые находки сарматских котлов на Нижнем Дону

- Внуков С. Ю., 2016. Еще РАз о типологии, эволюции и хронологии светлоглиняных (позднегеРАклейских) узкогорлых амфор//РА. № 2. С. 36-47.

- Демиденко С. В., 2008. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н. э. -III в. н. э.). М.: ЛКИ. 328 с.

- Демиденко С. В., Журавлев Д. В., Трейстер М. Ю., 1997. «Круглый курган» из раскопок В. Г. Тизенгаузена//Древности Евразии/Отв. ред.: С. В. Де-миденко, Д. В. Журавлев. М.: ГИМ: МГУ. С. 186-215.

- Ильюков Л. С., Власкин М. В., 1992. Сарматы междуречья Сала и Маныча. Вып. I. Ростов н/Дону: РГУ. 288 с.

- Мимоход Р. А., 2017. Отчет об археологических охранно-спасательных раскопках курганных могильников Чеботарев III, IV, V, Несветай II (11 курганов), Камышевахский Х и Несветай IV (курган 3), расположенных в Аксайском районе Ростовской области, в 2015 году//Архив ИА РАН.

- Минасян Р. С., 1986. Литье бронзовых котлов у народов степей Евразии (VII в. до н. э. -V в. н. э.)//АСГЭ. № 27. Л.: ГЭ. С. 61-78.

- Мыськов Е. П., Кияшко А. В., Скрипкин А. С., 1999. Погребение сарматской знати с Есауловского Аксая//Нижневолжский археологический вест-ник. Вып. 2. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 149-167.

- Шелов Д. Б., 1978. Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков нашей эры. Классификация и хронология//КСИА. Вып. 156. С. 16-21.

- Яценко С. А., 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. М.: Восточная литература. 190 с.