Новые объекты гончарно-ремесленного производства на памятнике Суворовская I (по материалам раскопок 2012 г.)

Автор: Кияшко Яков Алексеевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье дан обзор некоторым результатам археологических работ в 2011-2012 гг. на памятнике салтово-маяцкой культуры у станицы Суворовская Волгоградской области. В работе приводится информация о двух гончарно-ремесленных горнах, которые были открыты в ходе археологических раскопок и ранее не публиковались. Исследование гончарно-ремесленных комплексов позволяет по-новому взглянуть на социально-экономические процессы, происходившие внутри Хазарского каганата.

Эпоха раннего средневековья, хазарский каганат, салтово-маяцкая культура, нижний дон, гончарно-ремесленное производство

Короткий адрес: https://sciup.org/149130788

IDR: 149130788 | УДК: 903(470.45/6)

Текст обзорной статьи Новые объекты гончарно-ремесленного производства на памятнике Суворовская I (по материалам раскопок 2012 г.)

DOI:

Целью данной работы является введение в научный оборот двух гончарно-ремесленных горнов, которые были исследованы на памятнике салтово-маяцкой культуры у станицы Суворовской Суровикинского района Волгоградской области.

Данный памятник был открыт экспедицией во главе с И.И. Ляпушкиным в ходе разведывательных работ по выявлению объек- тов культурного наследия, находящихся в зоне сооружения Цимлянского водохранилища. В процессе археологических раскопок, которые были предприняты археологами вышеуказанной экспедиции, было зафиксировано три гончарно-обжигательных печи, а также хозяйственные постройки, которые были интерпретированы как полуземлянки. Найденный керамический материал позволил отне- сти памятник к салтово-маяцкой археологической культуре и датировать его VIII–IX вв. [Ляпушкин, 1958, с. 336].

В 2011–2012 гг. автором данной заметки были возобновлены археологические работы на памятнике. Основным результатом полевых исследований является открытие в югозападной части памятника двух гончарно-обжигательных горнов, а также места сброса бракованной керамической продукции [Кияш-ко, 2016]. При этом в ходе визуального осмотра береговой полосы в юго-восточной части памятника были зафиксированы остатки топочной камеры еще одного горна, которые хорошо просматривались в обрезе береговой полосы. К сожалению, данный объект практически полностью был уничтожен вследствие обрушения берега.

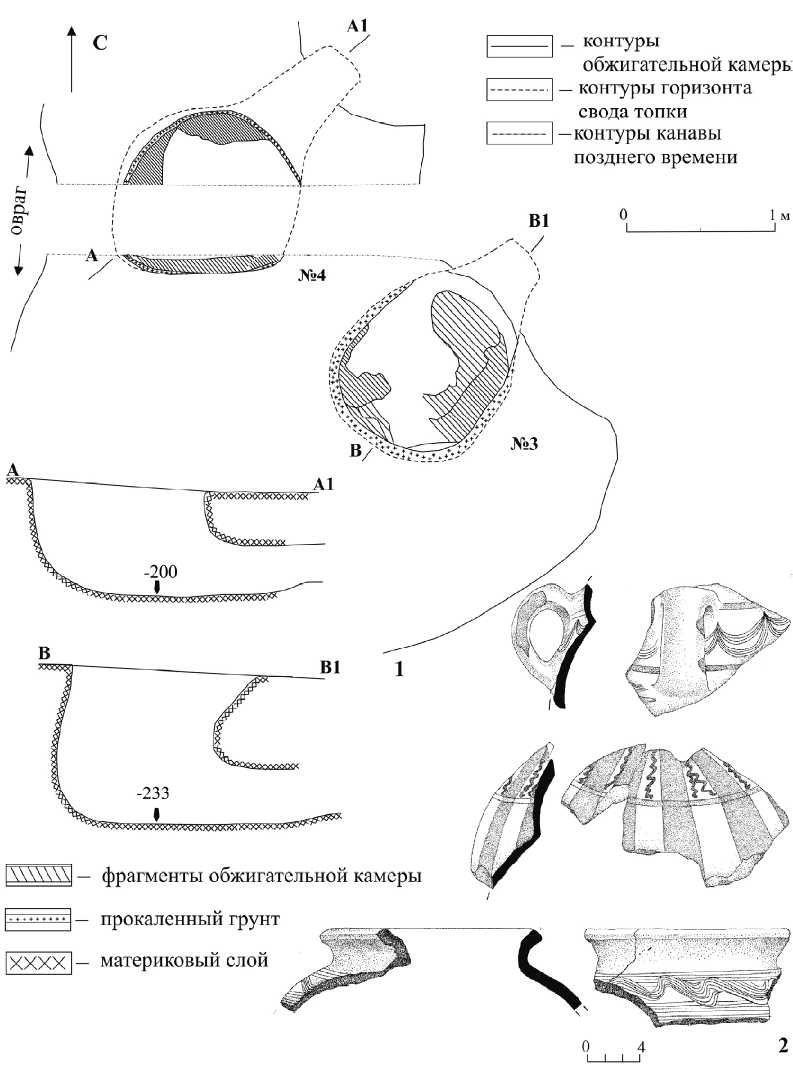

Исходя из полученной информации, было решено заложить небольшой раскоп на данном участке с целью выявления возможных объектов, которые могут находиться под угрозой разрушения. В результате раскопок были обнаружены два гончарно-ремесленных горна, располагавшихся в непосредственной близости друг от друга и имевших одну общую рабочую площадку (см. рисунок).

Гончарно-обжигательный горн № 3 (нумерация сохраняется с учетом открытых горнов в юго-западной части памятника) был вырыт в материковом суглинке и состоял из двух частей – топки и обжигательной камеры. Топка одноканальная, без опорного столба, в плане имеет подгрушевидную форму. Обжигательная камера была разрушена вследствие проседания ее в топочную камеру. В связи с этим проследить границы обжигательной камеры не удалось. Сам горн ориентирован по линии ЮВ-СЗ. Размер пода топки по линии С-Ю – 1,2 м; по линии З-В – 1,15 м. Обжигательная камера располагалась над топкой. Стены и под камеры были, по всей видимости, хорошо обмазаны. Толщина обмазки составляет примерно 2 см. На сохранившихся экземплярах перекрытия – следы продухов, которые соединяли верхнюю и нижнюю часть горна. Устье горна выходило на небольшую предпечную площадку. Длина устья – 0,6 м, ширина – 0,5 м, высота – 0,5 м.

В заполнении горна присутствует большое количество керамики, фрагменты которой указывают на известные категории салтово-ма-яцкой посуды: серолощеные кувшины и кухонные горшки с линейно-волнистым орнаментом по тулову сосуда (см. рисунок).

Гончарно-обжигательный горн № 4 находился в полуметре от описанного выше объекта. Он также имеет двухъярусную конструкцию без опорного столба и вырыт в материковом суглинке. Обжигательная камера обрушилась в топочную часть, возможно, из-за канавы позднего времени, которая была зафиксирована в юго-восточной части горна. Ширина канавы 0,5 м, она разрезает объект по линии В-З. Исходя из сохранившихся стенок топочной камеры, можно заключить, что горн ориентирован по линии ЮЗ-СВ и устьем выходит на ту же предпечную площадку, что и горн № 3. Размер пода топки по линии С-Ю – 1,25 м; по линии З-В – 1,2 м. Длина устья горна – 0,8 м, ширина – 0,5, высота – 0,4 м. В заполнении встречены фрагменты салтово-маяцкой керамики и части обмазки, которой покрывались стены и под обжигательной камеры.

Стоит отметить, что вышеописанные гончарно-обжигательные горны по конструкции аналогичны объектам, которые были исследованы ранее на данном памятнике. Их разрушение, по всей видимости, является следствием существования на данном месте казачьего хутора в первой половине XX века. На это также указывают следы некогда существовавших хозяйственных построек, которые хорошо выделяются на поверхности поселения.

Таким образом, на памятнике у станицы Суворовской за все время исследования зафиксировано уже восемь гончарных горнов, некоторые из них имеют общую предпечную площадку. Высокая концентрация данных объектов подтверждает тезис о ремесленной специализации поселения Суворовская I. Это, в свою очередь, указывает на существование гончарно-ремесленных центров на территории распространения салтово-ма-яцкой археологической культуры.

Я.А. Кияшко. Объекты гончарно-ремесленного производства на памятнике Суворовская I

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Планы гончарных горнов, открытых у станицы Суворовской ( 1 ), и фрагменты керамики из горнов ( 2 )

Список литературы Новые объекты гончарно-ремесленного производства на памятнике Суворовская I (по материалам раскопок 2012 г.)

- Кияшко Я. А. (2016). Гончарно-ремесленный центр у станицы Суворовской//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. № 3. С. 14-24 DOI: 10.15688/jvolsu4.2016.3.2

- Ляпушкин И. И. (1958). Средневековое поселение близ ст. Суворовской//Материалы и исследования по археологии. № 62. С. 323-336.