Новые палеотериологические исследования пещеры логово гиены (Северо-Западный Алтай)

Автор: Васильев С.К., Оводов Н.Д., Мартынович Н.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521233

IDR: 14521233

Текст статьи Новые палеотериологические исследования пещеры логово гиены (Северо-Западный Алтай)

Пещера Логово Гиены по обилию и сохранности палеофаунистических остатков остаётся на сегодняшний день наиболее выдающимся памятником среди других пещерных местонахождений Горного Алтая. Эта пещера замечательна тем, что накопление костных остатков здесь происходило без участия человека, в результате жизнедеятельности хищных зверей и, в меньшей степени, птиц. Изучение материалов из Логова Гиены даёт возможность сопоставить тафономические особенности данного местонахождения, где «чистота природного эксперимента» ничем не нарушалась, с теми алтайскими памятниками, где она была осложнена присутствием палеолитического человека (пещеры Денисова, Каминная, Страшная, Усть-Канс-кая и др.).

Пещера, или грот, глубиной около 20 м, за освещённой центральной камерой переходит в поднимающуюся вверх (под углом 25-30°) короткую галерею, тёмную и сырую, заканчивающуюся небольшим расширением. Подробное описание пещеры было опубликовано ранее [Галкина, Оводов, 1975]. Раскопки 1969 г. проводились по условным 20-см горизонтам, при промывке небольшой части грунта. Отвал при этом частично был оставлен в пределах центральной камеры. В это время была раскопана основная часть заполнения центральной камеры; остались нетронутыми только небольшие участки в её дальней, тёмной части, пограничные с галереей. За период после 1988 г. они, однако, оказались почти полностью уничтожены грабительскими раскопками: известно, по меньшей мере, о трёх подобных эпизодах. В 2006 г. возле выхода из пещеры также было обнаружено около 1,5 сотен уже выветрелых обломков костей, оставшихся после варварской деятельности «чёрных палеонтологов».

Наша задача в 2006 г. заключалась в попытке обнаружить нетронутые участки ко стеносного слоя, и отобрать грунт на промывку, с целью получения микротериофауны, остатков зверей и птиц мелкого и среднего размерного класса, а также образцов на радиоуглеродный анализ.

В центральной камере сверху вниз прослеживались: 1) Суглинки тёмно-каштановые, рыхлые, пылеватые. Мощность до 20-25 см; 2) Суглинки светло-каштановые, плотные. Основной костеносный горизонт. Мощность до 60-80 см; 3) Суглинки тёмно-коричневые, плотные и вязкие. Мощность до 50-60 см; 4) Суглинки красновато-охристые, плотные, вязкие. Сохранились лишь местами, в западинах скального дна, и представляют собой, очевидно, остатки первоначального заполнения полости пещеры, уничтоженного размывом. Мощность до 20-25 см. [Галкина, Оводов, 1975].

Благодаря тому, что скальное дно в районе центральной полости образует седлообразное понижение, вышеперечисленные слои, залегающие субгоризонтально, не распространяются за её пределы – в галерею, и на предвходовую площадку. В слое 1, наряду с костями типичной голоценовой сохранности, попадается много плейстоценовых остатков, попавших, сюда в результате норных перекопов, на что указывают находки в слое целых черепов таких активных землероев, как барсук и цокор.

В 2006 г. были проведены следующие работы: на предвходовой площадке, перед капельной линией, практически до скального дна был заложен шурф размером 1×2 м. Под 80-см толщей отвала удалось проследить: 1. Тёмно- каштановый гумусированный суглинок, мощностью 15 – 20 см с находками костей Cervus elaphus голоценовой сохранности. 2. Желтоватокоричневый лёссовидный суглинок, мощностью свыше 30 см, обильно насыщенный обломочным материалом, лежащий на скальном основании. Находок костей не отмечено.

В начальной части галереи, под нависающей правой стенкой, также был заложен небольшой (1×2 м) раскоп. В нём выделяются: 1) Тёмно-каштановый рыхлый голоценовый суглинок, аналогичный слою 1 центральной камеры, с находками костей голоценовой и плейстоценовой сохранности. Мощность до 15 см; 2) Тёмно-коричневый вязкий, сильно увлажнённый суглинок мощностью 15-20 см; 3) Вязкий суглинок, обильно насыщенный обломками известняка, постепенно переходящий в скальное дно. Мощность более 20 см. По структуре и составу сходен со слоем 2, однако, в отличие от последнего, находок костей в нём не отмечено.

В нескольких метрах выше по галерее под тонким слоем (от 1-2 до 510 см) тёмного голоценового суглинка, залегает слой беловатой, очень плотной и вязкой пещерной глины. В поверхностных сборах в пределах галереи преобладают находки костей голоценовой сохранности, но попадаются и обломки костей плейстоценового возраста.

Не потревоженные предшествующими раскопками участки основного костеносного слоя 2 были обнаружены в 5 пунктах. Пункт 1. Находится в дальней части центральной камеры, на границе с началом галереи. Сохранился незначительный участок, площадью менее 0,5 м2, мощностью до 20 см. Пункт 1а. Ниша в стене пещеры, площадью около 1,2 м2, расположена с правой стороны, сразу за центральной камерой. Сохранились нижние части костеносного слоя. Пункт 2, в правой дальней части центральной камеры, представляет собой заполнение щели между стеной пещеры и глыбой известняка. Ширина 10-20 см, глубина 30-40 см. Грунт выбран на протяжении около 1,5 м. Пункт 3. Расположен в центральной части грота. Участок, площадью около 0,5 м2, находился непосредственно под лежащей in situ массивной плитой известняка. После её удаления, на глубину до 15 44

20 см, был выбран чрезвычайно насыщенный фаунистическими остатками костеносный слой. Позднее, уже при переборке промытого грунта, здесь был найден зуб палеолитического человека. Пункт 4. Представляет собой горизонтальную, глубокую, слабо наклонённую (от прохода) трещину в стене, находящуюся на 30-40 см ниже первоначального уровня грунта. Эта щель между каменными плитами, высотой 10-15 см, глубиной свыше 7080 см, была выбрана на протяжении более 1м. Она оказалась плотно заполнена конгломератом из суглинка, обломков известняка и костей. В глубине щели, на расстоянии 60-70 см от края стены были обнаружены заклиненные здесь две дистальные половины плечевых костей бизона, его астрагал, 1-й шейный позвонок, и ещё целый ряд фрагментов крупных трубчатых костей. Видимо, в этом месте, на проходе в центральную камеру, уровень трещины в стене в какой-то момент сравнялся с уровнем пола. Многочисленные члены кланов гиен, обитавшие в пещере, способствовали тому, что валявшиеся в проходе кости закатывались, а зачастую и плотно забивались в щель между известняковыми блоками вместе с затёками грунта. Таким образом, все обнаруженные нами уцелевшие участки залегания слоя in situ стратиграфически относятся к нижней части основного костеносного горизонта (слой 2).

Пещерные гиены являлись весьма универсальными «коллекторами», которые собирали в своё логово останки павших и добытых ими животных со всех ближайших окрестностей пещеры. В этом смысле не являются исключением, по всей видимости, и подобранные ими где-то останки палеолитического человека, зуб которого был найден в центральной части грота. Древний человек, как показывают находки двух каменных отщепов в пункте 1а, и слабых углистых прослоек, отмеченных в 1969 г., всё же изредка посещал Логово Гиены.

Судя по всему, изначально гиены затаскивали в пещеру почти все части туш животных, в основном уже освобождённые от мягких тканей, в первую очередь - дистальные отделы конечностей и головы. Однако в дальнейшем сокрушительное воздействие зубов гиен выдерживали, и, в конце концов, перекрывались осадком, лишь наиболее прочные элементы скелета: астрагалы, метаподии, в меньшей степени фаланги, дистальные отделы плечевых костей (в особенности бизона). Головы лошадей, бизонов и оленей также целиком разгрызались гиенами, оставляя после себя лишь сотни изолированных зубов. Находки зубов и молочных бивней мамонтят показывают, что пещерные гиены затаскивали в пещеру и полностью утилизировали даже черепа молодых мамонтов. Примечательно, что гиены подбирали и весьма малоценные в питательном отношении сброшенные рога маралов, что, возможно, является свидетельством длительных сезонных голодовок. Часть сильно погрызенной роговой штанги Cervus elaphus была обнаружена в пункте 3, под камнем; тот же факт отмечался ранее (Оводов, 1979). О широком развитии каннибализма в популяции Crocuta spelaea говорит тот факт, что на 86,2% её остатки состоят из изолированных зубов и

их осколков, а на всех остальных более-менее крупных фрагментах костей отмечены следы сильных погрызов.

Крупные фрагменты трубчатых костей, десятки практически целых метаподий бизонов, яков, лошадей, носорогов, обнаруженные в результате раскопок 1969 г., указывают, по-видимому, на чрезвычайно быстрое (в течение немногих сотен или тысяч лет) накопление костеносного горизонта. Так это, или нет, покажут, возможно, результаты радиоуглеродного анализа: 9 новых образцов костей из разных пунктов с этой целью были переданы Л.А. Орловой. Единственная дата из Логова Гиены сделанная по кости бизона с глубины 40-60 см – 32700 ± 2800 лет (СОАН-110), указывает на каргинс-кий возраст костеносного слоя [Галкина, Оводов, 1975].

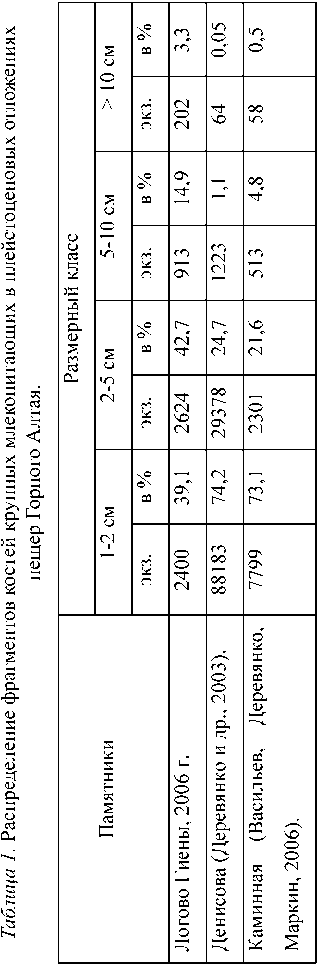

По полноте сохранности костных остатков материал из Логова Гиены значительно превосходит другие пещерные местонахождения Горного Алтая, накопление плейстоценовой толщи в которых происходило, подчас, крайне медленно (со средней скоростью всего несколько сантиметров в тысячелетие), в результате чего в отложениях подавляющим образом сохранялись лишь мелкие, неопределимые обломки костей. Так, если в Логове Гиены к числу определимых принадлежит 34,5% всех костных остатков, то в Денисовой пещере - менее 1%. Однако и в Логове Гиены абсо- лютно преобладают (81,8%) остатки мелкого размерного класса - длиной менее 5 см. По мнению Г.Ф. Барышникова [Деревянко и др., 2003], большая часть подобных фрагментов костей попадала в пещерные отложения из распавшихся копролитов гиен. Нами было учтено 47 копролитов гиен

Таблица 2. Видовой состав и количество костных остатков млекопитающих в пещере Логово Гиены.

|

Таксоны |

Галерея, 2006 г. |

Центральная камера, слой 2 |

||||

|

0-15 см |

15-30 см |

2006 г. |

1969 г. |

Всего |

в % |

|

|

Homo sapiens |

- |

- |

1 |

- |

1 |

0,02 |

|

Asioscalops altaica |

80 |

33 |

234 |

43 |

277 |

9,17* |

|

Lepus tanaiticus |

10 |

18 |

24 |

42 |

66 |

1,14 |

|

Lepus tolai |

5 |

- |

20 |

56 |

76 |

1,31 |

|

Ohotona sp. |

9 |

1 |

26 |

79 |

105 |

3,48* |

|

Citellus sp. |

6 |

2 |

41 |

103 |

144 |

4,77* |

|

Marmota baibacina |

24 |

6 |

29 |

92 |

121 |

2,09 |

|

Castor fiber |

- |

- |

2 |

- |

2 |

0,03 |

|

C. cricetus |

324 |

162 |

228 |

339 |

567 |

18,77* |

|

M. myospalax |

1121 |

411 |

1259 |

646 |

1905 |

63,06* |

|

Arvicola terrestris |

- |

- |

8 |

15 |

23 |

0,76* |

|

Rodentia gen. indet. |

550 |

- |

404 |

- |

404 |

- |

|

Canis lupus |

15 |

- |

24 |

69 |

93 |

1,61 |

|

V. vulpes |

27 |

- |

40 |

26 |

66 |

1,14 |

|

Vulpes corsak |

5 |

- |

22 |

9 |

31 |

0,54 |

|

Cuon alpinus |

- |

- |

5 |

2 |

7 |

0,12 |

|

Ursus arctos |

1 |

- |

2 |

9 |

И |

0,19 |

|

Martes zibellina |

1 |

- |

1 |

- |

1 |

0,02 |

|

G. gulo |

1 |

- |

1 |

- |

1 |

0,02 |

|

Mustela erminea |

- |

- |

3 |

5 |

8 |

0,13 |

|

Mustela nivalis |

- |

- |

4 |

2 |

6 |

0,10 |

|

Mustela altaica |

- |

- |

2 |

2 |

4 |

0,07 |

|

Mustela eversmanni |

- |

- |

7 |

11 |

18 |

0,31 |

|

M. meles |

- |

3 |

- |

2 |

2 |

0,03 |

|

Crocuta spelaea |

3 |

4 |

94 |

282 |

376 |

6,50 |

|

Panthera spelaea |

- |

- |

4 |

7 |

И |

0,19 |

|

Mammuthus primigenius |

1 |

- |

3 |

25 |

28 |

0,48 |

|

Equus ferus |

- |

- |

36 |

- |

36 |

0,62 |

|

Equus hydruntinus |

5 |

2 |

111 |

- |

111 |

1,92 |

|

Equus sp. |

18 |

7 |

248 |

2410 |

2658 |

45,98 |

|

Coelodonta antiquitatis |

2 |

- |

27 |

182 |

209 |

3,62 |

|

Cervus elaphus |

2 |

4 |

43 |

181 |

224 |

3,87 |

|

Megaloceros giganteus |

- |

- |

6 |

- |

6 |

0,10 |

|

A. alces |

- |

- |

- |

10 |

10 |

0,17 |

|

Bos (Poephagus) baicalensis |

- |

- |

2 |

9 |

11 |

0,19 |

|

Bison priscus |

8 |

9 |

255 |

830 |

1085 |

18,77 |

|

Capra sibirica |

- |

- |

29 |

- |

29 |

0,50 |

|

Ovis ammon |

3 |

1 |

19 |

- |

22 |

0,38 |

Продолжение табл.

|

Ovis-Capra |

6 |

- |

28 |

423 |

451 |

7,80 |

|

Неопределимые обломки |

1500 |

347 |

5084 |

- |

5084 |

- |

|

Всего костных остатков |

3727 |

1150 |

8378 |

5910 |

14288 |

100 |

* Процентное соотношение среди представителей Insectivora, Rodentia и Lagomorpha среднего размерного класса (общее количество их костных остатков – 3021).

(преимущественно их мелких фрагментов) и более 20 характерных, оглаженных желудочным соком обломков костей и зубов. В отложениях Логова Гиены доля фрагментов костей мелкого размерного класса (1-2 см) почти вдвое меньше, чем в Денисовой и Каминной пещерах. Напротив, относительное обилие костных остатков следующих размерных классов (2-5, 5-10 и > 10 см) здесь существенно возрастает (табл.1), что дополнительно свидетельствует в пользу быстроты осадконакопления. Следы воздействия зубов хищников отмечаются, в первую очередь, на крупных фрагментах костей. Среди костных остатков длиной 5-10 см явные следы погрызов отмечены в 14,8% случаев, а среди обломков длиннее 10 см – уже в 26% случаев.

Видовое разнообразие и количественное соотношение костных остатков тех или иных видов мегафауны, представленное в пещерном тафоцено-зе, по всей видимости, довольно точно отражает действительное соотношение видов в биоте каргинского времени Горного Алтая. Раскопки и промывка грунта в 2006 г (было промыто чуть более 0,5 м3) позволили добавить в дополнение к ранее опубликованному списку [Галкина, Оводов, 1975] несколько новых видов млекопитающих (табл. 2). В тафоценозе 2 слоя преобладают о статки лошадей – 48,5%, из которых около 1/3 относится к очень крупной форме кабаллоидной лошади - Equus ferus, а 2/3 – к плейстоценовому ослу Equus ex. gr. hydruntinus. Бизону принадлежало 18,8% костей, и 8,6% - архару и горному козлу. Среди хищных резко доминируют о статки гиены – 6,5%, что, по классификации Г.Ф. Барышникова [2005] позволяет рассматривать пещеру Логово Гиены как временное, сезонное убежище кланов пещерных гиен, использовавшиеся для выведения потомства: зубы Crocuta spelaea молочной генерации составляют здесь 37%.

Данные споро-пыльцевого анализа [Галкина, Оводов, 1975] свидетельствуют о развитии лесостепных ландшафтов, где среди разнотравно-полынных степей существовали участки берёзово-елово-сосновых лесов. Фаунистическая ассоциация, полученная нами в 2006 г. позволяет говорить скорее о господстве степных ландшафтов. На это указывает, кроме почти полного отсутствия остатков чисто лесных видов, преобладание костей плейстоценового осла, бизона, присутствие остатков корсака, степного хоря, зайца-толая, гигантского оленя, байкальского яка. Плейстоценовый благородный олень и лось, в отличие от современных, имели иные экологические адаптации, и также был связаны с открытыми – степными и лесостепными ландшафтами.

Авторы выражают признательность археологам А.Н. Зенину и А.В. Постнову за помощь в организации работ.