Новые памятники рубежа плейстоцена - голоцена в северной зоне Красноярского водохранилища

Автор: Акимова Е.В., Харевич В.М., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В 2014 г. в северной части береговой зоны Красноярского водохранилища открыты две стоянки каменного века с многочисленным и выразительным каменным инвентарем, перспективные для стационарных исследований. Археологический материал получен с поверхности береговой отмели в экспонированном состоянии и в шурфах in situ. По предварительной оценке, памятники относятся к финалу плейстоцена (Троицкая) - началу голоцена (Бюза II), но существенно различаются по характеру каменной индустрии.

Средний енисей, красноярское водохранилище, поздний палеолит, мезолит, культурный слой, береговая абразия, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522179

IDR: 14522179 | УДК: 902.22

Текст научной статьи Новые памятники рубежа плейстоцена - голоцена в северной зоне Красноярского водохранилища

Тема переходного периода от палеолита к неолиту на Енисее была «законсервирована» еще в последней четверти XX в. в связи с недостатком фактического материала. В то время как в береговой зоне Красноярского водохранилища уже было известно достаточно большое количество стоянок финального палеолита, местонахождений раннеголоценового времени насчитывались единицы.

Классическим памятником оставалась Бирю-синская стоянка, раскопанная в 1926–1927 гг. В.И. Громовым и Н.К. Ауэрбахом [Ауэрбах, Громов, 1935] и в 1960-х гг. – Н.Н. Гуриной и Л.П. Хлобыстиным [Абрамова и др., 1991]. В 1960-е гг. ряд объектов рубежа плейстоцена – голоцена (Улазы, Большая Ирджа и др.) были открыты на дюнах нижних террас Енисея [Там же]. Единственный памятник этого времени на высокой террасе Енисея – стоянка Куртак II, открытая и раскопанная Н.Ф. Лисицыным в 1976 г. На основании этих материалов Н.Ф. Лисицыным было выделено две группы памятников переходного времени: ранняя – «архаичная» (средний слой Бирюсы, Большая Ирджа, Улазы) и поздняя – «микролитическая» (Куртак II, подъемные сборы у пос. Беллык, Ярки, Бузунова и др.), – как два направления дальнейшего развития афонтовской и кокоревской позднепалеолитических культур Енисея [1983]. Позже им было выдвинута гипотеза о том, что отщеповые индустрии Енисея вытесняют пластинчатые и становятся доминирующими на стадии раннего голоцена [Он же, 2003].

Многолетнее изучение позднего палеолита на среднем Енисее показало, что картина финального палеолита могла быть значительно более сложной: в конце сартанского времени одновременно существуют и развиваются афонтовская, кокорев-ская и тарачихская археологические культуры, а также, возможно, и другие культурные проявления, еще не распознанные исследователями и не получившие статус археологических культур.

Соответственно, в раннем голоцене, в постепенно меняющихся палеоэкологических условиях варианты адаптации разных культур, проявляющиеся в изменении форм и типов каменного и костяного инвентаря, могут различаться.

Разведка в северной зоне Красноярского водохранилища летом 2014 г. позволила выявить два новых стратифицированных памятника рубежа плейстоцена – голоцена.

Стоянка Бюза II расположена по левому берегу залива Бюза, образовавшегося в среднем и нижнем течении р. Бюзы – левого притока Енисея.

В шурфе, заложенном по кромке невысокого берегового уступа, выявлен следующий стратиграфический разрез:

-

1) гумусовый горизонт современной лесной почвы (мощность 0,15–0,2 м);

-

2) тяжелый черно-бурый суглинок (0,2– 0,3 м);

-

3) темно-коричневый суглинок с увеличением плотности и ослаблением окраски книзу (0,3– 0,4 м);

-

4) палевый суглинок (0,2–0,3 м);

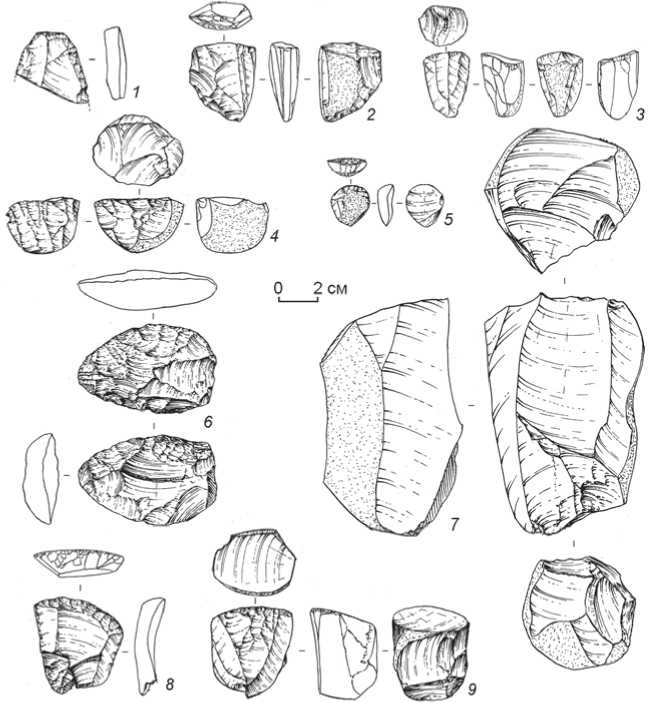

Рис. 1. Каменный инвентарь стоянки Бюза II.

1 – фрагмент орудия на пластине; 2–4, 7, 9 – нуклеусы; 5, 8 – скребки; 6 – скребло.

1 – культурный слой; 2–9 – подъемные сборы.

-

5) розовато-коричневая супесь (видимая мощность 0,1 м).

Культурный слой залегает в верхней и средней частях г.с. 3 и на контакте со 2 г.с. на глубине 50–70 см. Археологический материал представлен преимущественно мелкими отщепами (39 экз.) и фрагментами пластин (14 экз.), залегающими в состоянии «взвеси». В единственных экземплярах найдены обломок скребловидного орудия (рис. 1, 1 ) и сработанный (?) микронуклеус.

Подъемный материал был собран на пяти участках, рассредоточенных по сглаженным уступам, спускающимся к воде. Общая площадь территории сборов не превышает 1,5 тыс. кв.м.

Каменный инвентарь располагается компактными скоплениями с участками концентрации предметов из одного материала и снятиями с одного нуклеуса.

Наиболее выразительна группа нуклеусов. Выделяются следующие типы, представленные небольшими сериями:

-

1) клиновидные микронуклеусы – как массивные, так и уплощенные (рис. 1, 2 );

-

2) микронуклеусы-скребки – округло-призматические формы с одним выпуклым фронтом, гладкой площадкой и интенсивным ретушированием кромки ударного сегмента площадки («перебором карниза») (рис. 1, 4 );

-

3) пирамидальные микронуклеусы с гладкой ударной площадкой и выпуклым фронтом (рис. 1, 3, 9 ).

В единственных экземплярах найдены крупный двухплощадочный призматический нуклеус с серией апплицирующихся пластинчатых сколов (рис. 1, 7), крупный призматический нуклеус с выпуклым фронтом и скошенной фасетированной ударной площадкой, короткий массивный нуклеус с двумя противолежащими площадками и широкими параллельными сколами по четырехугольному плоскому фронту, обломок крупного нуклеуса с сильно выпуклым фронтом на гальке (сохранилась медиальнодистальная часть негативов пластинчатых снятий) с интенсивной оббивкой участка, замещающего ударную площадку; двуплощадочный бифронтальный нук- леус – комбинация нуклеуса-скребка с торцовым нуклеусом (ударная площадка первого располагается на контрфронте второго).

Орудия относительно малочисленны. Присутствуют концевые скребки на отщепах (рис. 1, 5, 8 ), резец на крупном пластинчатом сколе, скребла с двусторонней обработкой на широких плоских сколах (рис. 1, 6 ).

Таким образом, каменный инвентарь стоянки Бюза II имеет отчетливо выраженный позднепалеолитический облик, в то время как стратиграфическое положение культурного слоя соответствует голоцену.

Стоянка Троицкая расположена по левому приустьевому участку небольшого залива в нижнем течении безымянного ручья, правого притока Енисея, в 0,5 км выше пос. Черемушки.

Археологический и фаунистический материал зафиксирован непосредственно на мысу, на 20-метровом участке вглубь залива и выше по течению Ени-

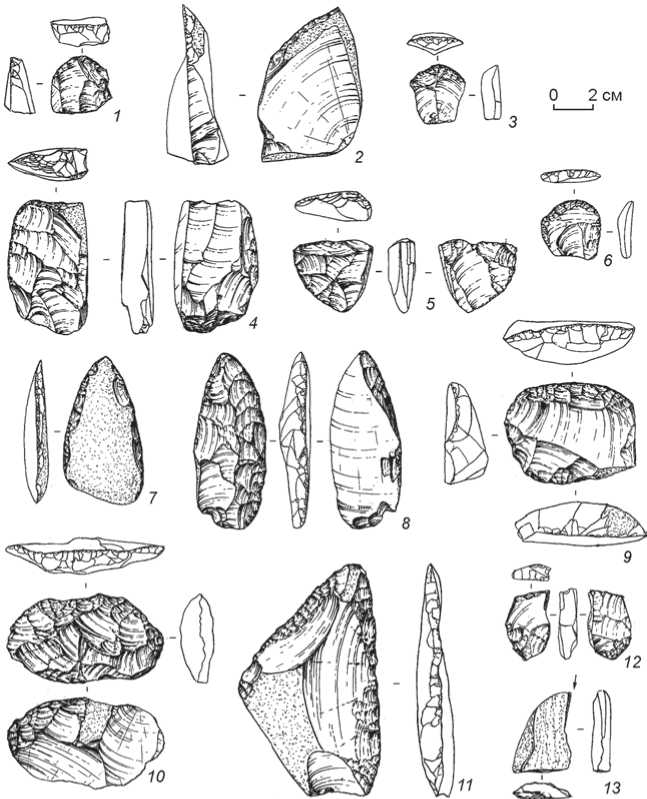

Рис. 2. Каменный инвентарь стоянки Троицкая.

1, 3, 6 – скребки; 2 – скребловидное орудие; 4, 5, 12 – нуклеусы; 7, 8, 11 – скребла-остроконечники; 9, 10 – скребла; 13 – резец.

1–3 – культурный слой; 4–13 – подъемные сборы.

сея на участке северной экспозиции протяженностью около 100 м. Высота берегового уступа в районе мыса составляет 5 м, выше по течению возрастает до 6–8 м.

В береговом уступе описан следующий стратиграфический разрез:

-

1) дерн и гумусовый горизонт современной почвы (мощность 0,35–0,4 м);

-

2) супесь коричневато-желтая, легкая, плотная, сухая (0,2 м);

-

3) супесь серо-желтая, сухая, рыхлая, пылеватая (0,25–0,3 м);

-

4) супесь светло-серая, легкая, пылеватая, с вкраплениями карбонатов (до 1,5 м);

-

5) суглинки красноцветные, с ожелезнением в виде пятен и отдельных слойков (1,2–1,3 м);

-

6) супесь светло-серая, сухая, неплотная, с обильными пятнами и прослоями ожелезнения (видимая мощность 0,2–0,3 м).

Культурный слой обнаружен в двух врезках на глубине 60 см, в кровле г.с. 3. На площади 5 кв.м было найдено два скребка на отщепах (рис. 2, 1, 3), скребловидное орудие на крупном отщепе с краевыми пластинчатыми снятиями (рис. 2, 2), 42 отщепа, девять пластинок, два астрагала северного оленя и неопределимые мелкие фрагменты трубчатых костей.

На поверхности береговой отмели археологический материал располагается густой россыпью – от плотной до разреженной. По предварительным подсчетам общее количество артефактов превышает 5 тыс. экз. Сборы производились по одиннадцати (2–12) секторам шириной 10 м и двум (1, 13) – шириной 20 м.

В коллекции каменного инвентаря присутствуют в том или ином количестве все категории изделий, характерные для позднего палеолита Енисея в рамках афонтовской и кокоревской культур. Многочисленны клиновидные микронуклеусы, крупные торцовые нуклеусы на сколах и плитках (рис. 2, 4, 5, 12), плоскостные нуклеусы на крупных гальках. К скреблам отнесены бифасы, унифасы и изделия с краевой обработкой на крупных пластинах и отщепах (рис. 2, 9, 10). Крутой выпуклый рабочий край в ряде случаев прослеживается у остроконечных орудий (рис. 2, 7, 8, 11). Среди скребков преобладают округлые формы на отщепах с концевым расположением рабочего края (рис. 2, 1, 3, 6). Резцы, как правило, крупной формы, с широким продольным снятием по краю заготовки (рис. 2, 13). Долотовидные орудия немногочисленны и, как правило, оформлены на сработанных (выбракованных) изделиях. Традиционно представительны галечные формы в виде чопперов и стругов. Особенностью археологического комплекса Троицкой является широкое использование крупного торцового (резцового?) скола на изделиях различных категорий.

Количественно соотношение предметов разных категорий изменяется по секторам береговой отмели. Выделяются участки с повышенным содержанием резцов, скребел, клиновидных нуклеусов, что предполагает комплексный характер поселения с функционально специализированными участками.

Фаунистические остатки, залегающие на береговой отмели, принадлежат мамонту, носорогу, бизону, лошади. Однако стратиграфическое положение слоя делает крайне сомнительным одновременность артефактов и фауны. Об этом свидетельствует также отсутствие следов раскалывания на костях.

Таким образом, в северной части береговой зоны Красноярского водохранилища открыты два стратифицированных объекта с многочисленным и выразительным каменным инвентарем, перспективные для стационарных исследований. По предварительной оценке памятники относятся к финалу плейстоцена (Троицкая) – началу голоцена (Бюза II), но существенно различаются по характеру каменной индустрии.

Список литературы Новые памятники рубежа плейстоцена - голоцена в северной зоне Красноярского водохранилища

- Ауэрбах Н.К., Громов В.И. Материалы к изучению Бирюсинских стоянок Красноярского округа//Изв. ГАИМК. -1935. -Вып. 118. -С. 219-245.

- Абрамова З.А., Астахов С.Н., Васильев С.А., Ермолова Н.М., Лисицын Н.Ф. Палеолит Енисея. -Л.: Наука, 1991. -158 с.

- Лисицын Н.Ф. Мезолитическая стоянка Куртак-2 на Енисее//КСИА. -1983. -№ 173. -С. 97-102.

- Лисицын Н.Ф. Финальная пора позднего палеолита на юге Средней Сибири//Археол. вести. -2003. -№ 10. -С. 203-216.