Новые перспективы нефтегазоносности южного борта Предуральского прогиба

Автор: Абилхасимов Х.Б.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности предуральского краевого прогиба

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Активные поисково-разведочные работы 1970-1980-х гг. в северной бортовой части Прикаспийской впадины и в Предуральском прогибе привели к открытию крупных нефтегазоконденсатных месторождений Карачаганак и Оренбургское, а также ряда небольших по размеру и запасам месторождений нефти и газа. Однако зона замыкания южного борта Предуральского прогиба оказалась слабоизученной как сейсмическими исследованиями, так и бурением глубоких скважин. Возможно, это произошло из-за распада СССР, и приграничные участки двух административных зон остались недоисследованными. Геолого-разведочные работы, проведенные в 2008-2012 гг. в пределах Кобланды-Тамдинского вала и Актюбинской зоны дислокаций, позволяют по-новому оценивать перспективы нефтегазоносности региона после бурения двух глубоких скважин на структурах Кобланды и Ширак. В статье приводятся результаты сейсморазведочных работ на площади Ширак, а также литолого-фациальная характеристика разреза скв. ШР-1 по результатам исследований керна, где бурением вскрыт палеозойский осадочный комплекс. По данным ГИС и геолого-технологических исследований в разрезе выделяется четыре структурно-формационных толщи, которые представляют интерес в нефтегазоносном отношении. Песчаники, по данным метода электрического каротажа (FMI) и анализу керна, характеризуются повышенной трещиноватостью и хорошими коллекторскими свойствами. В процессе бурения в них отмечались высокие газопоказания (до 100 % общего газа). На примере площади Ширак рассмотрены перспективы нефтегазоносности казахстанской части прогиба, приведены перспективные ресурсы. Автором статьи выделена новая структура Азир в палеозойском осадочном комплексе, которая может стать первоочередным поисковым объектом в этом районе

Предуральский прогиб, сейсморазведка, отражающий горизонт, структура, скважина, керн, коллектор, газонасыщенность, перспективные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128564

IDR: 14128564 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-1-31-40

Текст научной статьи Новые перспективы нефтегазоносности южного борта Предуральского прогиба

Геологическое строение южного борта Пред-уральского прогиба

В строении осадочного комплекса зоны замыкания южного борта Предуральского прогиба принимают участие девонские, каменноугольные и нижнепермские отложения, отличающиеся многообразием фаций и своеобразием их смены по латерали и вертикали [1]. Как известно, на территории Российской Федерации, в Оренбургской области, к западной части этой зоны приурочен ряд нефтяных и нефтегазовых месторождений, расположенных цепочкой вдоль западного борта Предуральского прогиба. На схеме локальных структур по палеозойскому комплексу выявлен ряд перспективных поднятий (рис. 1). Несмотря на низкую степень разведанности юго-восточного борта прогиба по сравнению с западным, благодаря открытию нефтегазоносных горизонтов в пермских и каменноугольных отложениях скв. ШР-1 структуры Ширак перспективы нефтегазоносности этого района возросли.

На временных и глубинных разрезах отчетливо прослеживается увеличение мощности подсолевых отложений раннепермокаменноугольного возраста в районе соляных куполов Горняк, Казахстан-III, Жамансу. Строение подсолевого комплекса, отраженное в волновой картине сейсмических разрезов, предполагает наличие в отложениях нижней перми и карбона биогермных построек, которые отличаются характерным рисунком с выделением клиноформ вмещающих отложений, примыкающих к биогерм-ным постройкам. При изучении сейсмических разрезов северо-восточной части казахстанской территории Предуральского прогиба в комплексе с данными гравиметрических исследований была отмечена высокая вероятность существования биогермных ловушек УВ в отложениях подсолевого комплекса [2, 3].

По результатам проведенной интерпретации компанией PGS были построены структурные карты по подсолевым отражающим горизонтам П 1 , П 2 Ь, n2t, П2d и П 3 , характеризующие строение подсолевого комплекса.

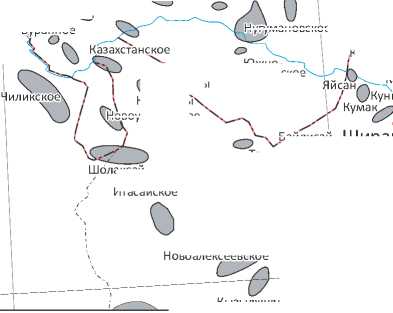

Наиболее перспективной для разведочного бурения на подсолевые отложения была выбрана структура Ширак (бывшая Жамансу), где предполагается открытие залежей УВ (рис. 2).

Площадь Ширак отличается от прилегающих к ней структурно-тектонических зон особенностями разреза подсолевых отложений, морфологией и простиранием локальных структур.

Глубокая поисковая скв. ШР-1 пробурена на профиле ОТГ-07-30 в пределах северного свода структуры Ширак (по подсолевому горизонту П1) с проектной глубиной 7000 м и проектным горизонтом в девоне, фактический забой — 6597 м. В подсолевой части разреза для исследования коллекторских характеристик осадочных пород и определения стратиграфичес- кого возраста в 5 интервалах был отобран керн: 5597,18–5614,82; 5749,25–5766,92; 5887,7–5905,7; 6495– 6504; 6593,7-6596,9 м (нерасчлененные отложения ар-тинско-ассельского яруса нижней перми и верхнего карбона).

По анализу данных бурения, волновой картине на сейсмических разрезах и ГИС в подсолевых отложениях, относимых к артинско-ассельскому возрасту, можно выделить структурно-формационные толщи, представленные переслаиванием терригенных пород: мергелей, аргиллитов, песчаников, алевролитов с редкими маломощными прослойками известняков, гравелитов (в верхней части) и кремнистых пород (в нижней части разреза).

I толща — интервал 5368–5550 м (мощность 182 м) пробурен без отбора керна и представлен переслаиванием мергелей (5–70 %), аргиллитов (следы 20–70 %), известняков и доломитов (в верхней части разреза — от следов до 5–10–15 %) и алевролитов (в нижней части разреза от 5 до 10 %). С глубиной наблюдается постепенное увеличение содержания аргиллитов и уменьшение содержания мергелей вплоть до их полного замещения аргиллитами в подошве интервала (по данным геолого-технологических исследований).

Мергели светло-серые, иногда темно-серые, карбонатные, глинистые, местами доломитистые, умеренно твердые.

Аргиллиты темно-серые, серые, светло-серые полуплитчатые, полуглыбовые, сильно карбонатизи-рованные, иногда с включениями черного материала (битум (?), уголь (?)), умеренно твердые.

Известняки грязно-белые, светло-бежевые скрытокристаллические, частично доломитизированные, умеренно твердые до твердых.

Доломиты светло-серые, серые, бежевые скрытокристаллические, частично карбонатизированные, умеренно твердые.

Алевролиты светло-серые, серые, редко темно-серые, сильнокарбонатные, от умеренно твердых до твердых, пиритизированные, местами переходящие в алевритистый известняк, умеренно твердые до твердых, крепкие.

Условия осадконакопления относительно глубоководные с постоянным привносом терригенного материала.

II толща — интервал 5550–5887 м (мощность 337 м) представлена переслаиванием терригенных пород — аргиллитов, алевролитов, песчаников, редко выделяются маломощные прослойки известняка (2-3 м). В подошве толщи по данным геолого-технологических исследований отмечены следы кремнистых пород.

Из двух интервалов этой толщи был отобран керн.

Рис. 1. Карта локальных структур подсолевого комплекса северо-востока Прикаспийской впадины Fig. 1. Map of local structures within the subsalt series, north-eastern part of Caspian depression

Ташлинское

Чинаревское

Рожковское

Январцевское Бурлинское

Кынделинская

Бородинское

Аксайское

Карачаганак Привальное

Ащисайское

Бурунчинское

Копакское

Оренбурский вал

Желандовское

Черниговское Комаровское

Димитровское Восточно-Лиманное

Бличеркетское Долинное

Перовское

Красногорское

Новоорловское

Каменское Бердянское

Ветровское

Буранное

Кунгурское

Сольилецкое Западно-

Базыровское Нугумановское

Песчаное

100 км

Нугумановское

Шолаксай

Новоалексеевское

Мортук

Кы з ыулдыз

Карахобдинское

Сыргалы Кобланды Новоукраинское

Южно-Нугумановское

Полтавское

Карачаевкое Белое ур уртинское

На орная Каратусайское

Итасайское

Джанилекское Александровское

Байлисай Ширак ж усинское

Петроавловское

Шанды МеждуреченскоеЖилянское

НоводонецкаяЗападно-Актюбинское Белогорское

Успеновское Бестау д Актобе

Ю.Тамды Железный Аккудук Шабаевское Актюбинское

Северо-Западный Аккудук Борликское

Укилийское Хобдинская Западо-Петровское

Дамба Северо-Самбайское

Сорколь Новоукраинское

Кокбулак кое Самбайское

Тамды

Утектас

Новсергеевское

1 2 3 4 Ш-1 5

Границы ( 1, 2 ): 1 — государственная, 2 — областная; 3 — локальные поднятия; 4 — месторождения; 5 — скважины

Boundaries ( 1, 2 ): 1 — state, 2 — region; 3 — local uplifts; 4 — fields; 5 — wells

I интервал — 5597,18-5614,82 м. Керн I представлен песчаниками (52 %), аргиллитами (18 %) и тонким переслаиванием аргиллитов, песчаников, алевролитов (30 %). В незначительных количествах присутствуют гравелит и известняк.

II интервал — 5749,25-5766,92. Керн II представлен аргиллитами (53 %), песчаниками (42 %) и тонким переслаиванием аргиллитов, песчаников, алевролитов и редко — известняков (около 5 %).

В интервалах отбора керна I и II наблюдается трещиноватость в пропластках песчаников (трещины под углом 10-30° к оси керна), толщина пропластков варьирует от 0,13 до 1,15 м. В аргиллитах отмечается нарушение слоистости, следы оплывания осадков. Все это подтверждается и данными съемки FMI, проведенной в комплексе геофизических исследований в скважине. В песчаниках, аргиллитах, алевролитах повсеместно отмечены примеси углистого детрита (от 1–2 до 10 %).

Возраст пород образцов керна I и II определен по комплексу фораминифер ассельского яруса нижней перми. По данным споропыльцевого анализа (глубина 5716 и 5718 м) отмечается плохая сохранность образцов, возраст раннепермский (кунгурский/ар-тинский). Предположительно возраст принят раннепермским (артинско-сакмарским).

По литологическому составу керн I и II представлен аргиллитами черного, темно-серого цвета, сложенными микрозернистой глинистой, местами песчанистой массой с обломками кварца и кремнистых пород, реже — зернами полевого шпата с примесью единичных зерен сульфидов. Аргиллиты некарбонатные, участками слабокарбонатизированные с примесью углистого детрита (2-10 %), с единичными прослойками (толщиной 1–3 см) песчаника тонко-мелкозернистого, темно-серого цвета полевошпатового состава с зернами угловатой формы, с глинистым цементом. Аргиллит имеет горизонтальную слоистость, ориентированную под углом 80° к оси керна. Участками прослойки тонко-мелкозернистого песчаника имеют косоволнистую слоистость, местами нарушенную следами оплывания первичного осадка с образованием микроскладок.

Песчаники серые, светло-серые с темно-серыми полосами тонко- и мелко-среднезернистые глинистые, местами гравийные и крупнозернистые. Сложены зернами размером от 0,05–0,1 до 0,5–0,7 мм, представленными обломками кремнистых пород, кварца, полевого шпата угловато-окатанной формы с примесью углистого детрита (от 1-5 до 10 %), с глинистым и кальцитово-глинистым цементом.

Песчаник гравийный серый со светло- и темно-серыми включениями, крупнозернистый. Зерна размером 0,5-0,7 мм представлены обломками тонкозернистых кремнистых пород с примесью зерен сульфида железа, кварца, а также зернами кальцитового состава. Все зерна угловато-окатанной формы с

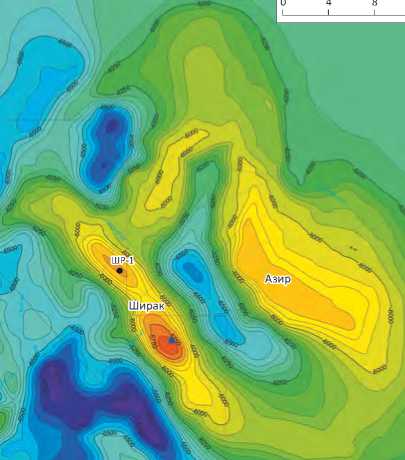

Рис. 2. Структурная карта отражающего горизонта П1 с выделением перспективных структур восточного борта Прикаспийской впадины

Fig. 2. Depth map over П1 Reflector with promising structures delineated at the eastern flank if the Caspian depression

Шкала абсолютных глубин, м

1 — контур контрактной территории; 2 — сейсморазведочные профили 2D; 3 — изогипсы отражающего горизонта, м; 4 — тектонические нарушения; 5 — контур 3D-съемки; 6 — скважина, находящаяся в бурении

-

1 — outline of the contract territory; 2 — 2D seismic lines; 3 — structural contours of the Reflector, m; 4 — faults; 5 — layout of 3D survey;

-

6 — well under drilling

глинистым и кальцитово-глинистым цементом. Песчаник имеет нечеткую горизонтальную слоистость, ориентированную под углом 80° к оси керна, участками — косоволнистую слоистость, нарушенную следами оплывания первичного осадка. Местами песчаник массивный, разбит трещинами, ориентированными под углом 10-20° к оси керна.

Гравелит серый со светло-серыми включениями, зерна размером 1-2 мм представлены обломка -ми тонкозернистых кремнистых пород (60 %) серого, зеленовато-серого, темно-серого цвета с примесью зерен сульфида железа и кварца (20-30 %) серого, коричневато-серого цвета. Реже встречается кальцитовый состав (коричневато-серого цвета) с обломками раковин фузулинид, пелеципод, ветвистых мшанок. Все зерна угловато-окатанные с глинистым и тонкозернистым кальцитово-глинистым цементом. Линзообразные прослойки гравелита мощностью 5–6 см встречены в керне I и II в литокластах аргиллитов.

Алевролит темно-серый сложен зернами кварца, обломками кремнистых пород, реже — зернами полевого шпата. Зерна угловатой и угловато-окатанной формы, цемент кальцитово-глинистый тонкозернистый.

Известняк отмечен в керне II в виде прослоек толщиной 10 см. Известняк тонкозернистый (ваксто-ун) коричневато-серого цвета.

В подошве II толщи по данным исследований шлама выделены (следы) кремнистые породы красновато-коричневые, очень твердые.

Условия осадконакопления относительно глубоководные с постоянным привносом терригенного материала.

III толща — интервал 5887–6195 м (мощность 308 м).

Разрез представлен чередованием пластов аргиллитов, песчаников, алевролитов с преобладанием песчанистой составляющей. В нижней части толщи — маломощные прослои известняков. По всему интервалу в породах отмечается обилие обугленных растительных остатков.

В верхней части III толщи был отобран керн III (интервал 5887,7-5905,7 м) для изучения состава, коллекторских свойств пород и их стратиграфической принадлежности. Вскрытые бурением породы представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами и в нижней части — незначительными прослойками известняка. Возраст пород не определен — недостаточно фаунистического материала. Предположительно принят как верхний отдел ассельского яруса.

Аргиллит черный, темно-серый, представлен микрозернистой глинистой массой с примесью от 1–2 до 10 % углистого детрита черного цвета, участками с примесью единичных зерен сульфидов (1-2 %) желтовато-серого цвета, с единичными линзами черного угля (от 1 мм до 1 см), некарбонатный. В аргиллитах встречаются единичные прослойки мелко-среднезернистого песчаника и редко — известняка и кальцита (возможно выполнение трещин кальцитом). Аргиллит имеет горизонтальную слоистость, ориентированную под углом 80° к оси керна, участками слоистость ламинарная.

Песчаник мелко-среднезернистый темно-серый, со светло-серыми и серыми включениями, плохо отсортированный. Сложен кварцем, обломками кремнистых пород, реже — полевого шпата. Зерна угловато-окатанной и угловатой формы с глинистым цементом, местами кальцитово-глинистым.

Песчаник крупнозернистый (встречен в верхней части интервала отбора керна III) серый, со светло-серыми включениями, сложен зернами размером 0,5–1 мм. Представлен обломками тонкозернистых кремнистых пород серого, зеленовато-серого, темно-серого цвета, иногда с примесью зерен сульфида железа, кварца и зерен кальцитового состава. Встречается примесь углистого детрита. Все зерна угловато-окатанные с глинистым и кальцитово-глинистым цементом. Песчаник имеет нечеткую горизонтальную слоистость, ориентированную под углом 80° к оси керна.

Участками встречается песчаник массивный (явной слоистости нет), он имеет линзовидно-пятнистое строение, вызванное интенсивным нарушением слоистости, процессами оплывания первичного осадка с образованием конволютной слоистости.

Алевролиты светло-серые, серые карбонатизи-рованные с включением углистого детрита, песчанистые пиритизированные, иногда с переходом в мелкозернистый песчаник с обилием обугленных растительных остатков, твердые.

Известняки коричневато-серые, коричневатые, грязно-белые, светло-серые маломощные (2–3 м), скрытокристаллические до текстуры вакстоуна, местами наблюдаются окаменелости и включения кристаллического кальцита, умеренно твердые до твердых, без видимой пористости. Прослойки известняков встречены в подошве толщи (интервал 6151–6173 м).

По данным FMI (ГИС) и керна III, в песчаниках отмечаются повышенная трещиноватость, следы оплывания первичного осадка с образованием складок. По всему разрезу наблюдается обилие углистого детрита (от 1-2 до 10 %), а также черного угля и кремнистых пород с глинистым и тонкозернистым кальцитово-глинистым цементом.

IV структурно-формационная толща (интервал 6195-6597,1 м) выделяется по сейсмическим разрезам более низкочастотной записью отражений, согласным залеганием и относительной выдержанностью мощности между отражающими горизонтами. Исходя из этого, можно предположить более стабильные условия осадконакопления. Возраст предположительно позднекаменноугольный (гжельский) – раннепермский (ассельский).

По данным геолого-технологических исследований (описание шлама), интервал ниже глубины 6200 м представлен переслаиванием темно- и светло-серых сильноизвестковистых аргиллитов с песчаниками. Полученный по FMI (ГИС) разрез скважины также свидетельствует о смене литологии на глубине 6200 м. Песчанистые (выше по разрезу) пласты сменяются чередованием аргиллитовых и песчаных пластов с тонкими и редкими (несколько сантиметров) прослойками известняков и доломитов, встреченных в образцах шлама в интервалах 6225–6238; 6280– 6295 м и др. (по данным FMI — до забоя скважины).

Аргиллиты темно-серые, коричневато-серые, серые тонкослоистые, сланцеватые с кальцитовыми прожилками, с тонкорассеянными обугленными растительными остатками от карбонатных до сильнокарбонатных, трещиноватые с прожилками кристаллического кальцита, часто битуминизированные, пиритизированные, средней твердости. С глубины 6427 м отмечаются прослойки и линзы белого известковистого материала. По данным геолого-технологических исследований (кальциметрия), содержание кальцита варьирует от 8 до 40 %, что позволяет относить аргиллиты к известковистым.

Песчаники серые, коричневато-серые, пятнистые мелко-среднезернистые в известковом цементе (базальный тип), незначительно пиритизированные, алевритистые. Минеральный состав — кварц, кремний, хлорит, слюда, с редкими обугленными растительными остатками в известковом цементе. Местами хорошо видны кальцитовые гнезда. Форма зерен угловатая, полуокатанная. Песчаники плотные, твердые трещиноватые.

Доломиты коричневатые, темно-коричневатые микрокристаллические, известковистые, битумизированные, твердые. Встречены следы в пробах шлама в интервале 6566–6582 м.

В подошве IV структурно-формационной толщи в двух интервалах отобран керн. Возраст пород предположительно поздний карбон – ранняя пермь (по комплексу фораминифер позднекаменноугольный (гжельский) – раннепермский.

Керн IV — интервал 6495–6504 м (мощность 9 м) представлен чередованием песчаников и аргиллитов с преобладанием песчаников.

Песчаник серый, со светло-серыми и темно-серыми полосами, местами темно-серый со светло-серыми включениями. Тонко и мелко-среднезернистый. Представлен зернами кварца, обломками зернистых пород (10-20 %) и полевого шпата угловато-окатанными, с единичными обломками карбонатного состава окатанной формы и с примесью углистого детрита (1–5 %) черного цвета. Цемент глинистый, участками кальцитово-глинистый. Слоистость нечеткая горизонтальная, местами косоволнистая, ориентированная под углом 80° к оси керна. Строение линзовидно-пятнистое, отмечается интенсивное нарушение слоистости, следы оплывания первичного осадка с образованием складок. Участками песчаник массивный.

Аргиллит черный, темно-серый представлен ми-крозернистой глинистой, местами песчанистой массой c примесью (2-10 %) углистого детрита черного цвета и единичных зерен сульфидов (1-2 %) желтовато-серого цвета. Некарбонатный, участками слабо-карбонатный. Слоистость горизонтальная, местами нечеткая, участками линзовидная, ориентированная под углом 80-90° к оси керна. Иногда разбит единичными трещинами извилистой формы длиной 3–5 см, шириной 0,1–0,5 мм, выполненными светло-серым шестоватым кальцитом с темно-серым битуминизированным материалом. Трещины ориентированы под углом 80° к оси керна.

Условия осадконакопления относительно глубоководные при постоянном привносе терригенного материала турбидитными потоками.

Керн V «забойный» — интервал 6593,7–6596,9 м (мощность 3,2 м). Возраст также предположительно поздний карбон - ранняя пермь. Отсутствие фора-минифер не позволило установить точный возраст. Керн V отобран в неполном объеме из-за значительного газопроявления при бурении на глубине 6597,1 м и проведения мероприятий по «глушению» скважины. Поднятый керн в верхней части представлен песчаником, в нижней — аргиллитом.

Песчаник (интервал 6593,7–6594,87 м) мелкосреднезернистый серый, с темно-серыми слойками. Сложен зернами кварца и обломками кремнистых пород, реже — зернами полевошпатового состава, угловато-окатанный с примесью до 2 % зерен карбонатного состава, а также от 1–5 до 30 % углистого детрита черного цвета (прослойки до 5 мм) с глинистым и тонкозернистым кальцитово-глинистым цементом. Слоистость горизонтальная, ориентирована под углом 80° к оси керна.

Песчаник темно-серый, серый с мелкими светлосерыми включениями. Интервал 6594,87–6594,97 м (мощность 10 см). Мелко-среднезернистый, гравийный. Сложен плохо отсортированными зернами кварца, обломками кремнистых пород (до 20–30 %), реже — зернами полевошпатового и карбонатного состава, среди которых различимы обломки известняка и скелетных зерен (обломки раковин фузулинид и брахиопод, членики криноидей) угловато-окатанной и окатанной формы. Встречена примесь детрита углистого (1–2 %) черного цвета размером 0,1– 0,5 мм. Цемент глинистый, кальцитово-глинистый. Песчаник массивный, без явной слоистости, контакт резкий, четкий, эрозионный.

Табл. 1. Вскрытый фактический разрез скв. Ширак-1

Tab. 1. Actual penetrated section, well Shirak-1

|

Вскрытый стратиграфический разрез |

Интервал глубин, м |

|

|

проектный |

фактический |

|

|

Четвертичные |

0–20 |

0–20 |

|

Юрские |

20–300 |

20–420 |

|

Триасовые |

300–1200 |

420–652 |

|

Нижнепермские (кунгурский ярус) |

1200–5590 |

652–5368 |

|

Нижнепермские (артинско-ассельский ярус) + верхнекаменноугольные |

5590–6270 |

5368–6597 (забой) |

|

Среднекаменноугольные (башкирский ярус) |

6270–6840 |

|

|

Нижнекаменноугольные |

6840–7000 (забой) |

|

Аргиллит (интервал 6594,97-6596,9 м, мощность 1,93 см). Черный некарбонатный с примесью (от 5–10 до 20–30 %) зерен кальцита (1–5 %), зерен кварца и обломков кремнистых пород угловатой, угловато-окатанной формы. Встречены единичные (1–2 %) раковины тонкостенных пелеципод, а также зерен, сложенных светло-серым карбонатным материалом, участками кремнистым (которые можно отнести к радиоляриям) размером 0,1-0,2 мм. Слоистость аргиллита ламинарная, ориентирована под углом 80° к оси керна. Аргиллит разбит трещинами шириной от 0,5-1 до 5 мм, выполненными светло-серым мелкокристаллическим кальцитом. Трещины ориентированы под углом 70° к оси керна, согласно слоистости. В интервале 6596,41-6596,9 м наблюдаются трещины извилистой и сложной формы длиной от 0,5-1 до 5-10 см, шириной 0,1-2 мм, которые залечены кальцитом столбчатого (шестоватого) строения с единичными межзерновыми порами и кавернами размером 0,5–2 мм. Трещины ориентированы под углом от 0-10 до 30-70° к оси керна. Иногда видно, что данные трещины образовались в результате тектонического сдавливания и на некоторых поверхностях трещин наблюдаются зеркала скольжения.

Условия осадконакопления этой пачки относительно менее глубоководные, с ослабленным прив-носом терригенного материала. Вскрытая толщина нижнепермских отложений составляет 1229 м.

Таким образом, по данным сейсморазведки и бурения скв. ШР-1 в Яйсанской мульде, отмечается большая мощность терригенных артинско-ассель-ских и, возможно, верхнекаменноугольных отложений, чего не наблюдается в центральной зоне Пред-уральского передового прогиба. Снос терригенного материала происходил с востока, со стороны растущих Уральских гор, а также, возможно, с Темирского (Енбекского) поднятия (с юго-запада), который в то время оказался гипсометрически выше, и турбидит-ными потоками терригенный материал мог переноситься во впадину. С востока Яйсанская мульда граничит со структурами Актюбинского Приуралья.

Вскрытые бурением подсолевые отложения в скв. ШР-1 отличаются от проектного разреза как литологическим составом пород, так и кровлей их залегания (на 222 м выше проектного) (табл. 1). Выделенные по результатам геолого-технологических исследований и ГИС четыре структурно-формационные толщи в подсолевых отложениях на сейсмических глубинных разрезах выделяются слабо из-за неоптимального выбора скоростей в процессе миграции. Была применена скорость ( V пл = 5800 м/с), рассчитанная на карбонатный состав пород в разрезе.

Вскрытый подсолевой комплекс оказался представлен терригенными породами. Учитывая наличие аномально высокого пластового давления в данных отложениях, предполагаемые пластовые скорости должны составлять около 4000-4200 м/с, что, возможно, улучшит качество прослеживаемости отражающих горизонтов в артинско-ассельских отложениях при миграции и в дальнейшем для нижележащих карбонатных отложений. Глубина залегания опорных отражающих горизонтов также может стать другой, следовательно, могут отличаться и структурные построения на картах.

Исходя из вышеперечисленного, необходимо дополнительно провести высокоразрешающую 3П-сей-сморазведку и выполнить переобработку и переинтерпретацию всего сейсмического материала.

Для выделения коллекторов и оценки их эффективной мощности был использован весь комплекс промыслово-геофизических исследований, проведенных в скважинах. При этом, прежде всего, в основу положены критерии, установленные в процессе обобщения геофизических данных аналогичных отложений соседних месторождений и сопоставления последних с результатами опробования пластов.

Кривая пористости по этой скважине очень монотонна, поэтому небольшое изменение граничного значения приводит к существенным изменениям эффективной толщины. Это создает довольно высокую степень неопределенности при установлении толщины продуктивной части пласта в разрезе скв. ШР-1.

Рис. 3. Структура Ширак [4]

Fig. 3. Shirak structure [4]

А — стравливание газа из заколонного пространства скважины, B — образец нефтенасыщенного песчаника из продуктивного горизонта

А — outgassing of well annular space, B — sample of oil saturated sandstone from pay interval

Пласты-коллекторы в данной скважине выделены в средней и нижней частях нижнепермских отложений, в интервале 6020–6481 м. Общая толщина горизонта составляет 200 м, толщина продуктивной части — 70 м, общая пористость коллекторов — 7 %, коэффициент нефтегазонасыщенности — 66 %.

Таким образом, по данным ГИС и геолого-технологических исследований в нижней части разреза выделяется четыре структурно-формационных толщи, которые представляют интерес в нефтегазоносном отношении . Из перечисленных толщ выделяются III (интервал 5887-6195 м, мощность 308 м) и IV толщи (интервал 6195–6597,1 м, мощность 302,1 м).

По газовому каротажу выделяется 3 интервала (6026-6043,6100-6114 и 6170-6193 м), где на суммарный газ приходится 100 %, а доля метана варьирует от 58 до 74 %. После спуско-подъемных операций и наращивания труб постоянно отмечались высокие значения газопоказаний (суммарный — 100 %, метан — 70 %). В песчаниках, по данным FMI и анализу керна, отмечается повышенная трещиноватость. В процессе бурения в них наблюдались высокие газопоказания (до 100 % общего газа). Описываемые песчаники характеризуются хорошими коллекторскими свойствами: пористость — 4,25–10 %, проницаемость — (0,017– 0,43) · 10-3 мкм2, в зонах трещиноватости пористость составляет 7,56–13,86 %, проницаемость — (0,844– 3,49) · 10-3 мкм2. В этой части разреза по заключению

ГИС выделены как перспективные и рекомендованы к испытанию в колонне 13 интервалов.

Разрез IVтолщи с глубиной изменяется: песчанистые пласты сменяются чередованием аргиллитовых и песчаных пластов с тонкими и редкими (несколько сантиметров) прослоями известняков и доломитов.

Интервалы трещиноватых песчаников и аргиллитов (по данным FMI) хорошо совпадают с интервалами повышенных газопоказаний — в интервале 6452–6597,1 м (забой) значения от 14 до 100 % общего газа и от 8,34 до 43,6 % по метану. Причем с глубины 6495 м и до забоя отмечено увеличение процентного содержания тяжелых УВ (изопентан — до 0,212 %), что свидетельствует о наличии жидких УВ в пласте (конденсат).

Во время бурения на глубине 6597 м при отборе керна начались сильные газопроявления с увеличением объема выходящего бурового раствора (перелив) и повышение давления на стояке с 8 до 14,5 МПа. Содержание газа в «забойной пачке» составило: 100 % — суммарный общий газ, 64,1 % — метан. Все это свидетельствует о нарушении в призабойной зоне (как и поглощения бурового раствора при установке семидюймовой колонны), по которому поступают УВ из нижележащих отложений, в которых вероятность их обнаружения значительно выше (рис. 3). В интервале глубин 6200–6485 м для испытаний выбрано 6 интервалов мощностью 15-33 м. Комплексный анализ полученных данных бурения скважины, газового каротажа, люминесцентного анализа, исследования шлама, керна, ГИС позволил выделить в подсолевом разрезе скважины три объекта для испытаний в отложениях нижней перми.

Оценка перспективных ресурсов

Структура Ширак вытянута в направлении северо-запад — юго-восток, не осложнена тектоническими нарушениями, имеет два свода, названных Ширак-1 и Ширак-2. По общей оконтуривающей изогипсе - 5500 м размеры структуры составляют 18,5 х 3,5 км. Площадь структуры 64,75 км2. Амплитуда 300 м (минимальная изогипса - 5200 м). Мощность артинско-ассельских осадков составляет около 800 м в своде структуры.

По горизонту П 1 северный свод (Ширак-1) характеризуется изогипсой - 5400 м, длины большей и меньшей осей соответственно равны 7 и 5,2 км, минимальная и максимальная глубины — 5350 и 5500 м соответственно. Площадь структуры составляет 44,5 км2. Южный свод (Ширак-2) более приподнят относительно северного, оконтуривается изогипсой - 5400 м, минимальная отметка на своде достигает - 5200м.

По отражающему горизонту П2Ь структура оконтурена изогипсой -6200 м. С северо-запада она ос-

Табл. 2. Подсчетные параметры оценки ресурсов структуры Ширак (по данным PGS, 2009) Tab. 2. Variables used to estimate reserves in the Shirak structure (according to PGS data, 2009)

|

Параметры структуры |

Подсолевой горизонт |

||

|

П1 (P1ar+as) |

П2 (C2b) |

П2 (C1t) |

|

|

Оконтуривающая изогипса, м |

-5500 |

-6200 |

-6800 |

|

Минимальная изогипса, м |

-5200 |

-5900 |

-6700 |

|

Амплитуда, м |

300 |

300 |

100 |

|

Размеры структуры, км |

18,5 × 3,5 |

18 × 45 |

12 × 12 |

|

Площадь структуры, км2 |

64,75 |

81 |

24 |

|

Мощность осадков, м |

800 |

800 |

1800 |

|

Объемы ресурсов УВ (категория С3) геологические/извлекаемые, млн т |

295,85/88,76 (-5600) |

164,8/49,44 (-6200) |

– |

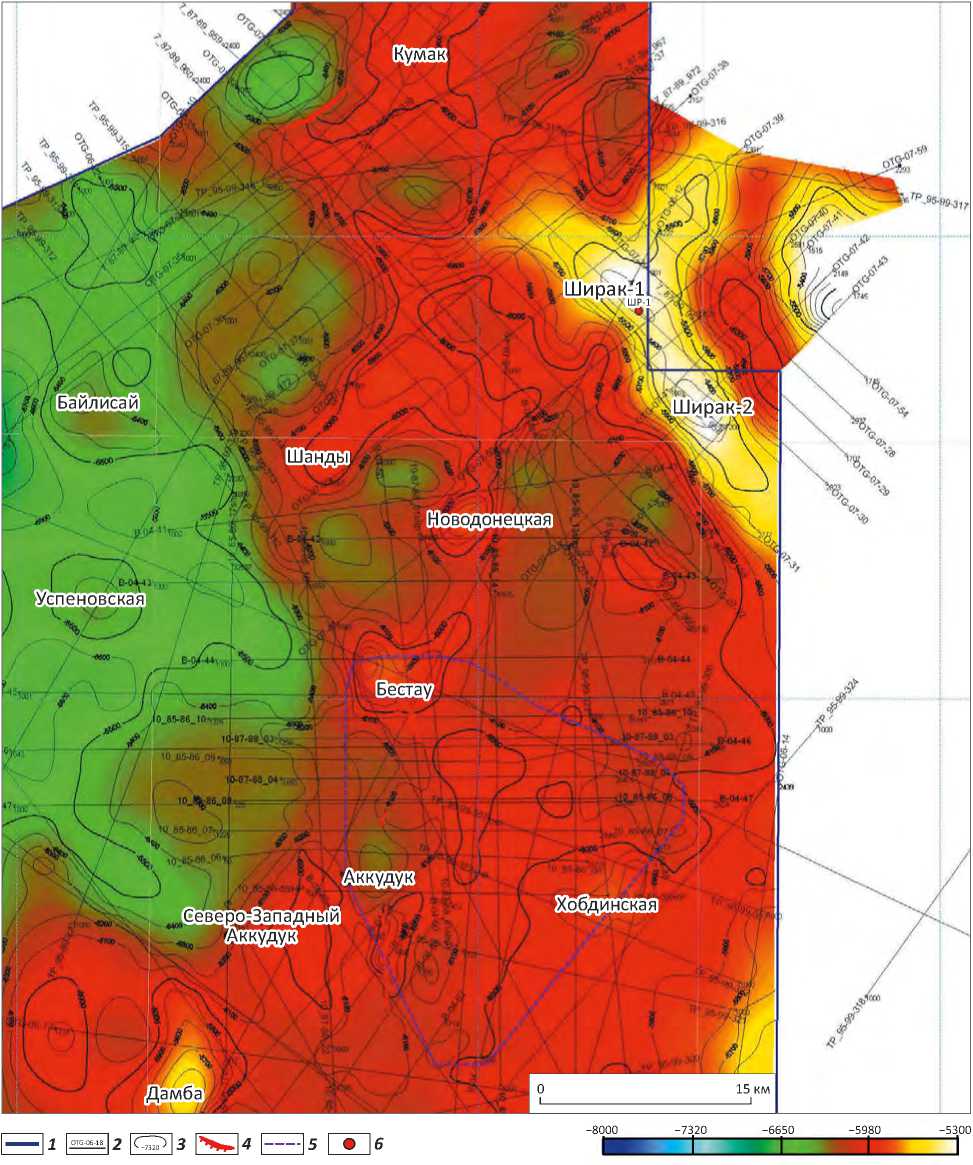

Рис. 4. Структурная карта по отражающему горизонту П2b с выделением перспективных структур Ширак и Азир

Fig. 4. Depth map over П2b Reflector, promising structures Shirak and Azir are delineated

Азир

Ширак

ложнена тектоническим нарушением северо-восточного направления. Размеры структуры по указанной изогипсе составляют 18 х 4,5 км, амплитуда достигает 300 м. Минимальная изогипса на южном, наиболее приподнятом своде, равна - 5900 м. Площадь структуры по изогипсе - 6200 м оценивается в 81 км2.

По отражающему горизонту П2t структура имеет значительно меньшие размеры, то же простирание, оконтурена общей изогипсой -6800 м, разделяется на 2 свода, оконтуренных изогипсами -6600 м. Длины большей и меньшей осей равны 12 и 2 км соответственно, площадь структуры по изогипсе -6800 м составляет 24 км2, амплитуда — 100 м. Мощность толщи отложений средне-нижнекаменноугольного комплекса (отражающие горизонты П2b, П2t) составляет 800 м.

Данные о подсчетных параметрах, принятых для оценки потенциальных ресурсов УВ-сырья структуры Ширак, представлены в табл. 2.

Ресурсы УВ (отражающий горизонт П2Ь — отложения карбона) по категории С 3 , рассчитанные объемным методом, составляют 164,8/49,44 млн т (отчет компании PGS, 2009).

На структурных картах, построенных по результатам 2D-сейсморазведки по отражающим горизонтам П2d и П3, структура не выделяется.

Выводы

На площади Ширак предполагается открытие многопластовой газоконденсатной и, возможно, нефтяной залежей после выполнения испытаний в скв. ШР-1, дополнительных сейсморазведочных работ 3D и бурения глубоких скважин.

На структурных картах отражающих горизонтов П 1 и П2Ь к северо-востоку параллельно структуре Ширак намечается еще одна структура — Азир, большая по размерам, расположенная под соляным куполом Нагорный (рис. 4).

В случае получения положительных результатов при испытании нижнепермских объектов скв. ШР-1 и бурения скважин со вскрытием глубоких горизонтов карбона и верхнего девона данная структура однозначно станет первоочередным объектом опоиско-вания в данной структурно-тектонической зоне.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

-

1. Структура Ширак не является унаследованной (в отличие от структур Новодонецкая, Шанды, Байли-сай, расположенных в условиях Темирской карбонатной зоны и Ново-Алексеевского прогиба) и отмечает-

- ся только по каменноугольному и нижнепермскому комплексам.

-

2. В девонское время на площади Ширак существовала обширная погруженная зона в пределах шельфа юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы, где происходило интенсивное осадконакопление и заполнение ее терригенным и

- карбонатно-терригенным материалом (компенсированный тип осадконакопления).

-

3. Наличие вдоль западного борта Предураль-ского прогиба ряда нефтяных и нефтегазовых месторождений дает возможность оценить палеозойский осадочный комплекс зоны замыкания южного борта Предуральского прогиба как высокоперспективный.

Список литературы Новые перспективы нефтегазоносности южного борта Предуральского прогиба

- Куандыков Б.М., Матлошинский Н.Г., Сентгиорги К. и др. Нефтегазоносность палеозойской шельфовой окраины севера Прикаспийской впадины. - Алматы: Гылым, 2011. - 280 с.

- Абилхасимов Х.Б. Особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности. - М.: Издательский дом Академии естествознания, 2016. - 244 с.

- Абилхасимов Х.Б. Моделирование миграций УВ в природных резервуарах северного борта Прикаспийского бассейна // Нефть и газ. - 2016. - № 2. - С. 83-97.

- Abilkhasimov H.B. Geological structure and oil and gas prospects of the southern flank of the Urals Foreland Basin // Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: proceedings of the International Conference (Beijing, December 8, 2020). - Уфа: Инфинити, 2020. - С. 152-167.