Новые петроглифические и эпиграфические местонахождения на Алтае

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ автора по поиску, копированию и интерпретации новых петроглифов и надписей на территории Южного и Центрального Алтая. Ему удалось обнаружить и обработать три новых местонахождения петроглифов на территории Кош-Агачского р-на Республики Алтай: Серлю I, Серлю II и Аккузюк Кроме широко распространенных фигур животных, имеются сложносоставные композиции эпохи бронзы, например, две личины в овале с лучами-отростками, одна из которых напоминает череповидную личину (Серлю II). Особенностью раннесредневековых изображений местонахождения Серлю I является техника их исполнения: гравировка контура и последующая прошлифовка фигуры внутри. Расположение петроглифов в местности Серлю подтверждает точку зрения о том, что многочисленная группа наскальных рисунков Центральной Азии концентрируется у мест древних и современных зимников, на зимних пастбищах. Другой, важной причиной нанесения петроглифов в местностях Серлю и Аккузюк мог выступать эстетический аспект. С наскальных останцов и вершин этих гор открывается завораживающий вид на окружающую Чуйскую степь и горы на горизонте. Датировка петроглифов в рассматриваемых местонахождениях варьируется от эпохи бронзы до раннего Средневековья. На местонахождении петроглифов Серлю II найдена руническая надпись и шесть различных раннесредневековых родоплеменных знаков - тамг, которые помогают в установлении племенной принадлежности и времени создания петроглифов, а также других археологических памятников. В местности Уркош в Центральном Алтае (Онгудайский р-н Республики Алтай) обнаружена надпись уйгурским письмом, выполненная черной краской. Это вторая подобная находка в этом урочище и на Алтае в целом. Надпись может относиться как к концу I тыс. н.э. (IX-X вв.), так и к монгольскому периоду (XIII-XVее.). Введение этой надписи в научный оборот призвано привлечь внимание специалистов.

Алтай, петроглифы, руническая надпись, надпись уйгурским письмом, эпоха бронзы, скифский и древнетюркский периоды

Короткий адрес: https://sciup.org/145145130

IDR: 145145130 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.476-483

Текст научной статьи Новые петроглифические и эпиграфические местонахождения на Алтае

Начало активного археологического исследования различных памятников Алтая приходится на начало 1970-х гг. Пожалуй, одним из первых исследователей, который попытался обобщить имеющиеся сведения по курганным могильникам, каменным изваяниям и поминальным оградкам, наскальным рисункам, руническим надписям Кош-Агачского р-на, был В.Д. Кубарев [1980]. Ему же, в соавторстве с Е.П. Маточкиным, принадлежит опыт обобщения данных по местонахождени- ям петроглифов Алтая [Кубарев В.Д., Маточкин, 1992]. Археологические памятники плоскогорья Укок, включая петроглифы, в наиболее исчерпывающем виде представлены в коллективной монографии [Археологические памятники…, 2004]. В отдельном каталоге собраны, обработаны и переведены рунические надписи Алтая [Тыбы-кова, Невская, Эрдал, 2012]. Усилиями многих археологов поиск петроглифов и образцов эпиграфики продолжается и практически каждый год ведет к новым открытиям.

В полевом сезоне 2020 г. мной были продолжены археологические разведочные работы по поиску новых наскальных изображений на территории Кош-Агачского и Онгудайско-го р-нов Ре спублики Алтай. Результатом стало обнаружение новых компактных и информативных местонахождений петроглифов, а также эпиграфических находок. Кратко подведу итоги этих исследований.

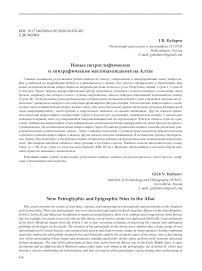

На вершине горы, расположенной на правом берегу р. Чаганузун в 3 км от ее впадения в р. Чую, близ урочища Аккузюк обнаружено небольшое, компактное местонахождение петроглифов (Кош-Агачский р-н Республики Алтай) (рис. 1). С этого места открывается величественная панорама Чуйской степи, а также долин рек Чуи и Чаганузуна. Рисунки покрывают всю поверхность скального останца, протянувшегося с во стока на запад, поперек долины реки. Он представ- ляет собой невысокие (25–30 см) каменные блоки по 50–80 см в длину, разделенные естественными трещинами. Его общая длина составляет 6,5 м при ширине в 50–60 см.

Петроглифы эффектно смотрятся на ровной, имеющей солнечный загар поверхности. Сами они также сильно патинизированы. Рисунки покрывают практически всю поверхно сть камней и кроме наиболее многочисленных фигур козлов содержат также фигуры быков, архаров и собак

Рис. 1. Петроглифы на скальном останце в ме стно сти Аккузюк, в долине р. Чаганузун.

(рис. 1). Из единичных изображений следует отметить верблюда, загон в виде прямоугольника, овцу (?) с большой шкурой, с перпендикулярно отходящими от нее отростками-линиями. Большинство фигур небольшого размера (5–7 см), выполнены в одном стиле, имеют одинаковую степень патинизации. У многих фигур козлов и архаров на разных каменных блоках выбита точка в центре рогов. Все это наводит на мысль о едином авторстве этих петроглифов и коротком промежутке их нанесения.

На других отдельных скальных останцах местонахождения также имеются близкие по стилю петроглифы. Всего в Аккузюке насчитывается ок. 13 композиций, наиболее вероятная датировка которых относится к эпохе поздней бронзы – скифскому времени (I тыс. до н.э.).

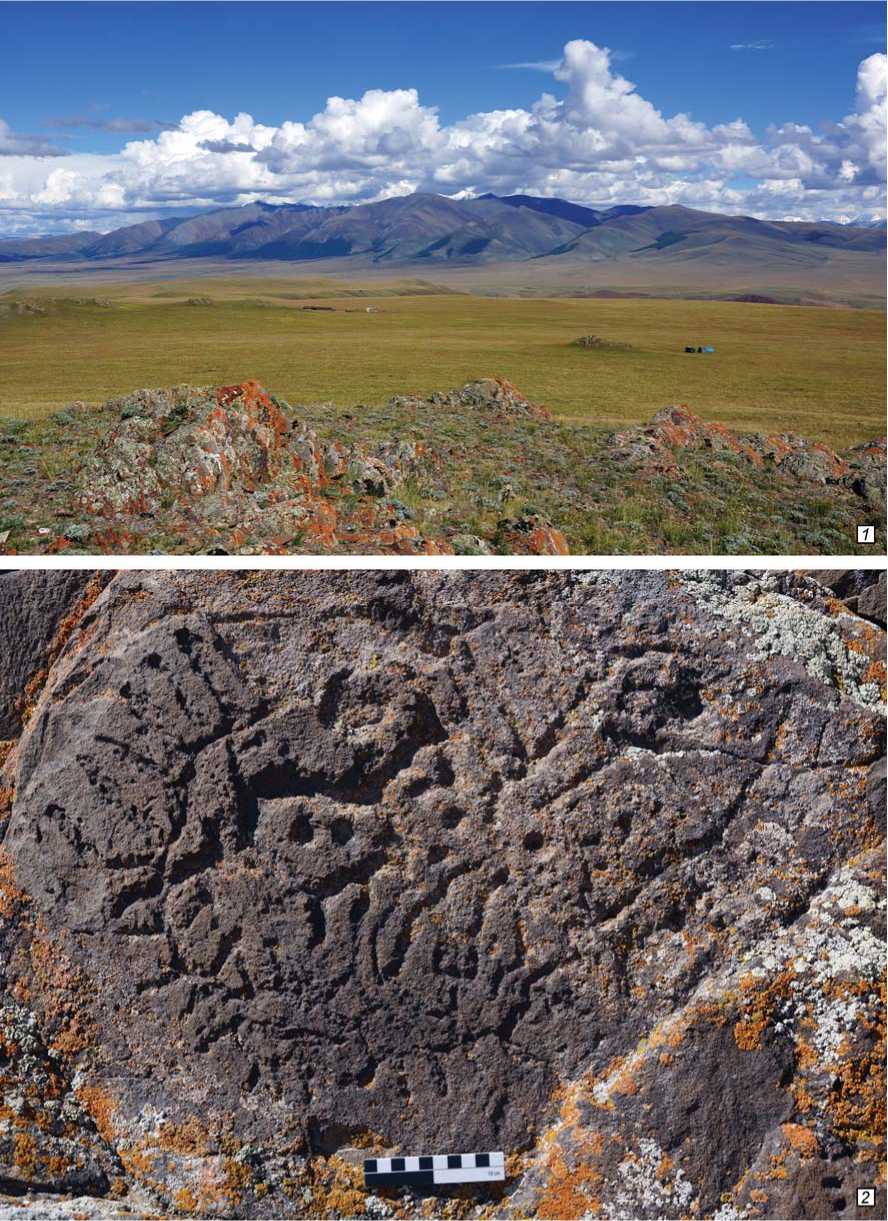

Рис. 2. Прорезанные и прошлифованные фигуры животных в петроглифах Серлю I.

Не менее интересными, чем сами петроглифы, являются два кольца, сложенных из 7–9 обломков скальной породы. Их диаметр составляет 50–65 см. Они расположены в 60–70 см к северу от скальной гряды с петроглифами, параллельно ей, на расстоянии 2,5 м друг от друга. Любопытно, что на одном из камней западного кольца выбита фигура животного в таком же стиле и с такой же степенью патинизации, что и на основном массиве петроглифов. Подобные конструкции крайне редко фиксируются исследователями в петроглифических комплексах. Можно предположить, что здесь на вершине горы, в непосредственной близости с наскальными изображениями проводились какие-то ритуальные действия (например, разжигался огонь, проводилось «кормление» духов и пр.).

У западной оконечности горного хребта, который с востока и юга огибают реки Кокоря и Кызылшин, близ современного зимника обнаружено компактное местонахождение петроглифов, получившее название Сер-лю I (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). На вертикальной песчаниковой поверхности размерами примерно 1,5 × 2 м, ориентированной на юг, насчитывается полтора десятка фигур животных (рис. 2). Контур всех изображений прорезан, а часть из них дополнительно и тщательно прошлифована внутри. Фигуры козлов обращены налево, многие показаны в стремительном беге. Сверху и справа над этой группой животных выгравированы два реалистичных оленя, один из которых пронзен в круп стрелами. Стилистически олени близки к раннесредневековым образцам. Этим же периодом, по-видимому, датируются и прошлифованные фигуры козлов.

На этом скальном массиве также имеется несколько других, дисперсно расположенных композиций и отдельных изображений. Не исключено, что к скифскому периоду относится, например, сцена с лежащим оленем с подогнутыми под себя ногами и человеком.

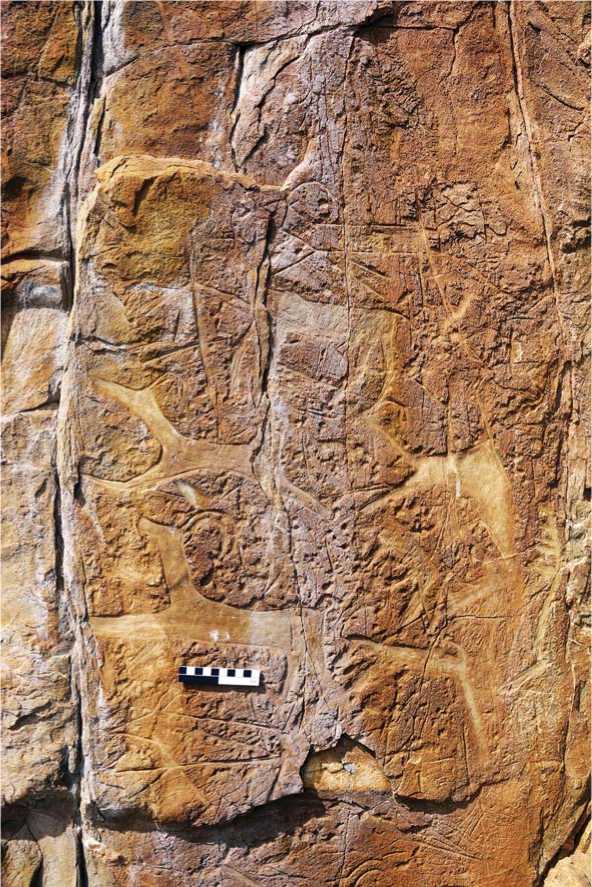

Местонахождение петроглифов Серлю II находится на уплощенном плато-вершине горного хребта, протянувшегося вдоль р. Кызылшин и расположенного к северу и северо-западу от с. Кокоря (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Оно включает

Рис. 3. Петроглифы местонахождения Серлю II.

1 – вид на первый (северный) и второй (южный) останцы с вершины горы. На заднем плане Сайлюгемский хребет. Вид с запада; 2 – череповидная личина (?) в овале с лучами.

в себя три скопления петроглифов, выполненных на двух песчаниковых останцах и на скалах вершины горы (рис. 3, 1). С последней открывается эффектная панорама Чуйской степи в восточном, западном и южном направлениях. Высота вершины над уровнем моря составляет чуть больше 2 300 м. Останцы расположены к востоку от вершины горы, вытянуты параллельно друг другу по линии во сток – запад. Небольшие скальные по-верхно сти останцов с петроглифами обращены преимущественно на восток.

Длина первого (северного) останца составляет ок. 250 м. В общей сложности здесь насчитывается порядка десяти композиций, многие из которых разрушены как в результате естественных процессов выветривания, отслаивания и пр., так и под влиянием антропогенного воздействия. Многие скальные поверхности покрыты посетительскими надписями. Большинство петроглифов выбито глубоко (от 0,3 до 1 см), часто отдельными крупными точками, что, вероятно, можно рассматривать как характерную особенность выбивки по песчанику.

В составе композиций изображены преимущественно животные (козлы, собаки и др.), однако представлены также фигуры людей. Наибольший интерес представляют две сложносоставные фигуры. Одна из них выполнена в форме овала (длиной ок. 35 см) с многочисленными пересекающимися линиями внутри. Второе, не менее загадочное изображение отдаленно напоминает две личины в овале (размер: 30 × 40 см), от которого отходят перпендикулярные короткие линии – лучи (?) (рис. 3, 2 ). Причем одна из них выбита в виде череповидной личины. Однако при желании внутри овала-загона (?) как будто можно рассмотреть отдельные фигуры козлов, соединенные или налегающие друг на друга, и отдельные выбитые лунки.

Примерно в 300 м на юго-запад от первого (северного) останца находится второй (южный). Его протяженность составляет ок. 100 м. Так же, как и у первой скальной гряды, поверхности с нанесенными петроглифами ориентированы на восток. Здесь насчитывается семь композиций, включающих фигуры козлов, оленей, прочерченную раннесредневековую тамгу.

В 350 м на запад от второго (южного) останца, на вершине горы расположено третье скопление петроглифов. Рисунки разрозненно, на значительной территории нанесены на скальные выходы песчаника. Насчитывается до 50 композиций, включающих фигуры животных (козлов, верблюдов, быков и др.) и людей, сцены охоты. На местонахождении представлено несколько крупных мужских фигур, изображенных анфас, как в составе композиций, так и отдельно. В частности, интересной представляется выбитая мужская фигура с широко расставленными ногами и раскинутыми в стороны трехпалыми руками. Его голова увенчана тремя отростками или лучами.

Часть композиций, судя по сопровождающим их тамгам, а также изображенным предметам вооружения и одежды, отно сится к эпохе раннего Средневековья. Выделяется весьма реалистич-480

ная сцена охоты лучника на козла, у которого параллельными линиями воспроизведена шерсть. Животное пронзено двумя стрелами. В другой композиции показана ловля (?) козла двумя мужчинами-воинами (рис. 4, 1 ). Они одеты в длиннополые кафтаны и имеют длинное клинковое оружие. У одного воина угадываются длинные, ниспадающие на спину волосы, у другого на голове, возможно, шлем. Фигуры выбиты мелкими, частыми точками, не всегда образующими сплошной контур.

Почти на самой вершине горы, на вертикальной поверхности, обращенной на восток, была обнаружена руническая надпись в сопровождении крупной гравированной тамги в виде острого угла (рис. 4, 2 )*. Вертикальная строка надписи включает по меньшей мере 14 знаков. Часть из них нарушена выбитыми позже тремя фигурами козлов. Еще в нескольких местах на скальных выходах вершины горы речь предположительно может идти о двух-трех строках или надписях. Однако их плохая сохранность не позволяет с полной уверенностью судить об этом.

На местонахождении петроглифов Серлю II зафиксировано шесть различных тамг, большая часть из которых, по-видимому, относится к эпохе раннего Средневековья. Как уже упоминалось, часть из них сопровождают наскальные композиции или руническую надпись, другие выбиты или вырезаны отдельно. Основной же массив петроглифов Сер-лю II относится к эпохе развитой–поздней бронзы и скифскому периоду, отдельные композиции – к древнетюркскому времени.

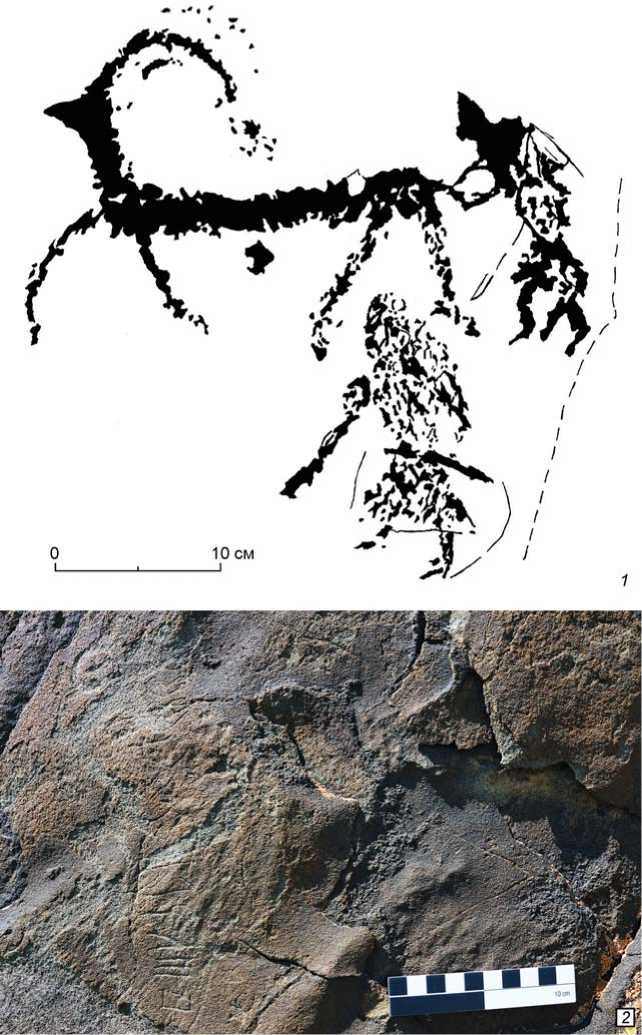

Отдельного внимания заслуживает надпись уйгурским письмом, выполненная черной краской, обнаруженная в ур. Уркош, которое расположено на левом берегу р. Катунь близ впадения в нее р. Большой Яломан (Онгудайский р-н Республики Алтай) (рис. 5). Это вторая подобная находка на этом памятнике. Первая надпись была обнаружена барнаульскими археологами в 2005 г. [Тишкин, Серегин, Матренин, 2016, с. 61]. Позднее на этой же плоскости были зафиксированы две процарапанные рунические надписи и Л.Ю. Тугушевой и С.Г. Кляштор-ным были предложены прочтения первой надписи уйгурским письмом и двух рунических надписей [Тугушева, Кляшторный, Кубарев, 2014]. Из перевода Л.Ю. Тугушевой следует, что ее написал эркин, возвращавшийся в свой эль вместе с каганом, находясь уже вблизи от того места, куда они долж-

Рис. 4. Петроглифы местонахождения Серлю II.

1 – раннесредневековая сцена граффити ловли (?) козла двумя мужчинами-воинами; 2 – руническая надпись в сопровождении тамги.

ны были прибыть [Там же, с. 81]. Надпись была датирована X в., и было выдвинуто предположение, что в ней упоминается один из кыргызских каганов [Там же]. Характер письма надписи был определен как ранняя разновидно сть курсива, которая наблюдается в восточнотуркестанских текстах, созданных в домонгольское время, но не ранее X в.

По мнению Ц.Б. Нацагдоржа, несмотря на наличие нескольких сомнительных мест, уркошская надпись сделана на монгольском языке и должна быть датирована самым концом XIII – серединой XV в. [2019]. Согласно его переводу, надпись была составлена неким монгольским высокопоставленным чиновником на посту чжи-юань по имени Бултегер (Bulteger), отправленного посланцем в эти края по указу неизвестного пока хана [Там же, с. 21, 22]. Произойти это могло в интервале между 1291 г. и серединой XV в. Историк считает, что упомянутый чиновник чжи-юань должен был относиться к монгольскому государству Юань в Китае и приходит к выводу, что уркош-ская надпись свидетельствует о вхождении территории Алтая

10 см

в государство Юань или его наследников из Северной Юань до середины XV в. [Там же, с. 22].

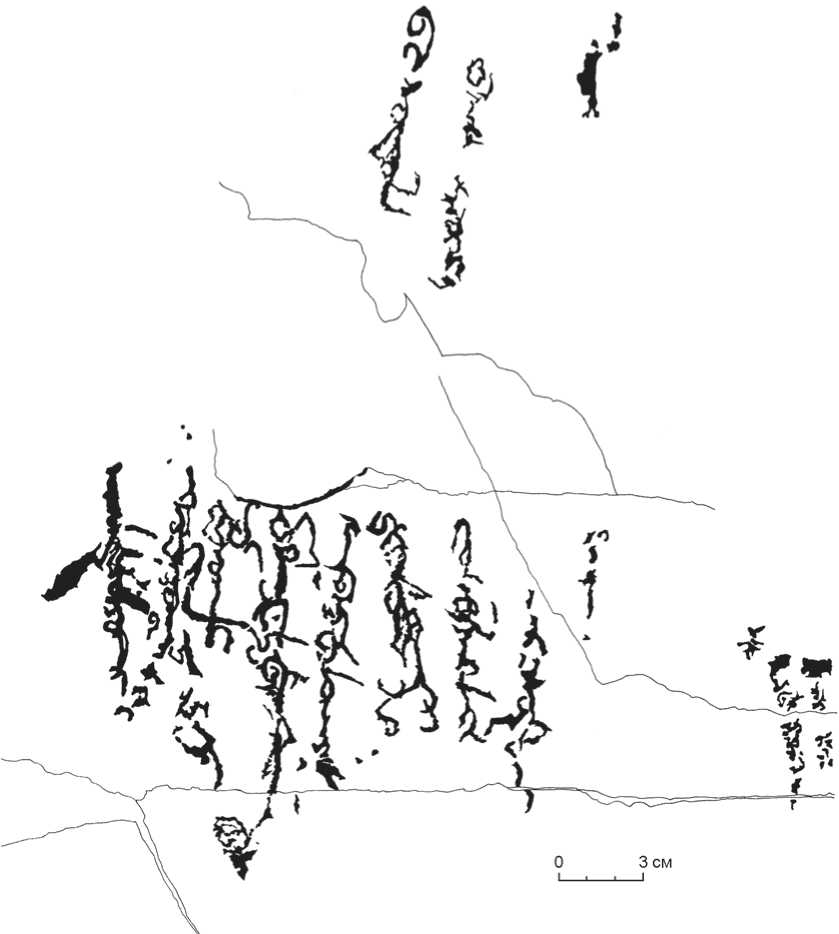

Вторая надпись нанесена на одну из соседних вертикальных плоскостей в сравнении с уже известной, под небольшим скальным навесом. Именно этот скальный навес должен был уберечь надпись от осадков. Основная часть надписи насчитывает девять вертикальных строк (рис. 5). Еще две строки написаны над основной частью и справа от нее (не совсем ясно, являются ли они отдельными двумя надписями) (рис. 5). По сравнению с первой хорошо сохранившейся, рассматриваемая надпись едва различима на пестрой разноцветной скале, к тому же покрытой копотью (?). Кроме того, на ней видны следы от преднамеренного затирания и сколов. Эти обстоятельства очень сильно осложнили процесс копирования, что, по-видимому, сказалось на точности сделанной копии и привело к трудно стям в ее прочтении. Знакомство с прорисовкой этой надписи таких специалистов, как П. Циме и Ц.Б. Нацагдоржа, к сожалению, не привело к ее переводу и интерпретации. Тем не менее считаю необходимым ввести эту надпись в научный оборот с тем, чтобы привлечь к ней внимание специалистов.

Подводя итог, хотелось бы отметить важность поиска, обработки и ввода в научный оборот как новых петроглифических, так и эпиграфических

Рис. 5. Надпись уйгурским письмом, выполненная черной краской, в местности Уркош.

местонахождений. Зачастую петроглифические памятники содержат редкие или уникальные образы, позволяют прийти к новым наблюдениям относительно датировки, закономерностей расположения петроглифов, сопровождающих их сооружений (каменные кольца, ящички, загоны) и т.п.

Расположение петроглифов на вершине горного хребта в местности Серлю подтверждает точку зрения о том, что многочисленная группа наскальных рисунков Центральной Азии концентрируется у мест древних–современных зимников, на зимних пастбищах. Именно таковым является открытое местонахождение петроглифов на уплощенном плато горного хребта с необычайно высоким травостоем, используемом в качестве зимнего пастбища. Данный факт подтверждается, в частности, наличием 482

современного зимника в нескольких десятках метрах от первого скального останца с петроглифами. Это место является максимально защищенным от ветра скальным выходом и в отсутствие источников воды могло использоваться только в зимний период.

Другой, весьма важной причиной нанесения петроглифов в этой местности мог выступать эстетический аспект. Неслучайно Серлю или Серлик переводится с монгольского языка как «величественный» или «грозный». С наскальных останцов и вершины горы открывается завораживающий вид на окружающую Чуйскую степь и снежники Южно-Чуйского и Сайлюгемского хребтов на горизонте. Вероятно, это обстоятельство также вдохновляло древних художников и авторов ранне- средневековых рунических надписей. Отно си-тельная труднодоступность вершины горной гряды при движении пешком или на автомобиле, несомненно, не вызывает и не вызывала никаких сложно стей при движении современных или древних конных всадников. Не случайно поэтому и наличие петроглифов в местности Акку-зюк, с которой также открывается красивая панорама Чуйской степи, долин рек Чуи и Чаганузуна, окаймленных горами.

В условиях лапидарных сведений письменных источников по истории Алтая трудно переоценить каждую новую эпиграфическую находку. Это в полной мере относится и к обнаружению, фиксации и интерпретации тамг, которые помогают в установлении их возможной племенной принадлежности и тех памятников, на которых они встречаются.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Новые петроглифические и эпиграфические местонахождения на Алтае

- Археологические памятники плоскогорья Укок (Горный Алтай) / В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, А.В. Новиков, Е.С. Богданов, И.Ю. Слюсаренко, Д.В. Черемисин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -256 с. - (Мат-лы по археологии Сибири; вып. 3).

- Кубарев В.Д. Археологические памятники Кош-Агачского района (Горный Алтай) // Археологический поиск (Северная Азия). - Новосибирск: Наука, 1980. -С. 69-91.

- Кубарев В.Д., Маточкин Е.П. Петроглифы Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1992. - 123 с.

- Нацагдорж Ц.Б. Монгольская надпись из местности Уркош на Алтае // Вести. БНЦ СО РАН. Исторические исследования и археология. - 2019. - № 2 (34). - С. 1724. - DOI: 10.31554/2222-9175-2019-34-17-24

- Тишкин А.А., Серегин Н.Н., Матренин С.С. Уркошский археологический микрорайон (Центральный

- Алтай). - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. - 208 с. -(Археологические памятники Алтая; вып. 1).

- Тугушева Л.Ю., Кляшторный С.Г., Кубарев Г.В. Уйгурская и рунические надписи из местности Уркош (Центральный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2014. - № 4. - С. 88-93.

- Тыбыкова Л.Н., Невская И.А., Эрдал М. Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая. - Горно-Алтайск: Изд-во Горно-Алт. гос. ун-та, 2012. - 152 с.