Новые поселения эпохи поздней бронзы в Присалаирье

Автор: Морозов А.А., Когай С.А., Новосельцева В.М., Бычков Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Новосибирское Приобье вмещает в себя несколько ландшафтных зон, наиболее обширной из которых является лесостепная. Изучение этих пространств археологами ведется уже более полувека. За это время были накоплены исчерпывающие сведения о культуре, хозяйстве и представлениях древних людей, осваивавших эту территорию с каменного века до Нового времени. Известные археологические памятники этих эпох располагаются преимущественно по бортам долин и террас р. Оби и ее притоков второго порядка. Особенным расположением отличаются курганные могильники, часто выявляемые на водораздельных равнинах. В 2022 г. разведочным отрядом ИАЭТ СО РАН проводились изыскания на землях, отводимых под угольный разрез в междуречье рек Шипуниха и Выдриха, долины которых пролегают в правобережье бассейна р. Оби на территории Искитимского р-на Новосибирской обл. При выработке шурфов, заложенных на трех локализованных мысовидных уступах в долине р. Шипельки были обнаружены фрагменты керамической посуды, залегавшие на глубине 0,24-0,3 м от современной поверхности на периферии темной гумусовой почвы и почвообразующих отложений. Поиск аналогий указывает на сходство обнаруженных археологических материалов с керамическими комплексами ирменской культуры эпохи поздней бронзы. На основании сходства орнаментальных мотивов, состава формовочных масс и общего историко-культурного контекста обнаруженные предметы были датированы серединой II началом I тыс. до н.э. В результате проведенных исследований были выявлены три поселения, отнесенные к эпохе поздней бронзы. Данные открытия позволяют расширить имеющиеся представления об освоении изучаемой территории людьми в этот исторический период. Перспектива продолжения изучения выявленных поселений состоит в поиске новых поселенческих комплексов на данной территории и получения сведений, необходимых для их культурно-хронологической атрибуции.

Верхнее приобье, шипуниха, выдриха, шипелька, ирмень, поздняя бронза, поселение, керамика, река

Короткий адрес: https://sciup.org/145146569

IDR: 145146569 | УДК: 902.03+902.24+903.42 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1127-1130

Текст научной статьи Новые поселения эпохи поздней бронзы в Присалаирье

Новосибирское Приобье расположено в северной части верхнего течения р. Обь и входит в обширную лесостепную зону Западной Сибири. Систематическое археологическое изучение этой территории началось в 1950-е гг. и связано с именем М.П. Грязнова, который в эти годы руководил разведочной экспедицией, обследовавшей зону затопления будущего Обского водохранилища. По результатам исследований были заложены основы современной схемы историкокультурного развития изученной территории на протяжении нескольких исторических периодов [Грязнов и др., 1973].

В настоящее время на берегах р. Оби и ее притоков второго порядка в окрестностях г. Новосибирска известно множество поселенческих и погребальных комплексов, представленных грунтовыми и курганными могильниками, поселениями и городищами [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. Они охватывают широкий хронологический диапазон от каменного века до позднего Средневековья. Геоморфологическую приуроченность известных к настоящему времени памятников можно охарактеризовать как борта долин и кромки террас р. Оби и ее притоков. Отличительной особенностью такого расположения является размещение поселенческих комплексов не далее долин притоков второго порядка и наличие курганных могильников на обширном пространстве их водоразделов. Более всего такое расположение памятников характерно для Искитимского р-на Новосибирской обл. [Бородовский, 2002], где расположен объект настоящего исследования.

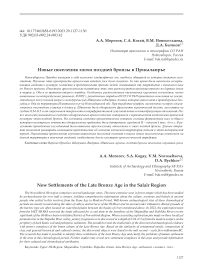

В мае–июне 2022 г. разведочным отрядом ИАЭТ СО РАН путем археологической разведки проводилась историко-культурная экспертиза земель, отводимых под угольный разрез в Искитимском р-не Новосибирской обл. Обследуемые земли расположены в междуречье р. Шипуниха и р. Выдриха – обских притоков второго порядка. При выработке шурфов в долине р. Шипелька – левого притока Выдрихи – в темном гумусированном суглинке на глубине 0,24– 0,3 м от современной поверхности были обнаружены фрагменты керамической посуды. Заложенная серия шурфов позволила локализовать границы распространения вмещающего их культурного слоя на трех отдельных участках. Каждый из них представляет собой эрозионную мысовидную площадку. Каждая из площадок свободна от высокоствольной растительности и ограничена заболоченными низинами, руслами реки или бортами ее долины. Растительность характеризуется разреженным березовым лесом и луговым разнотравьем. Леса сформированы волнообразными островками, прореженными открытыми пространствами (рис. 1).

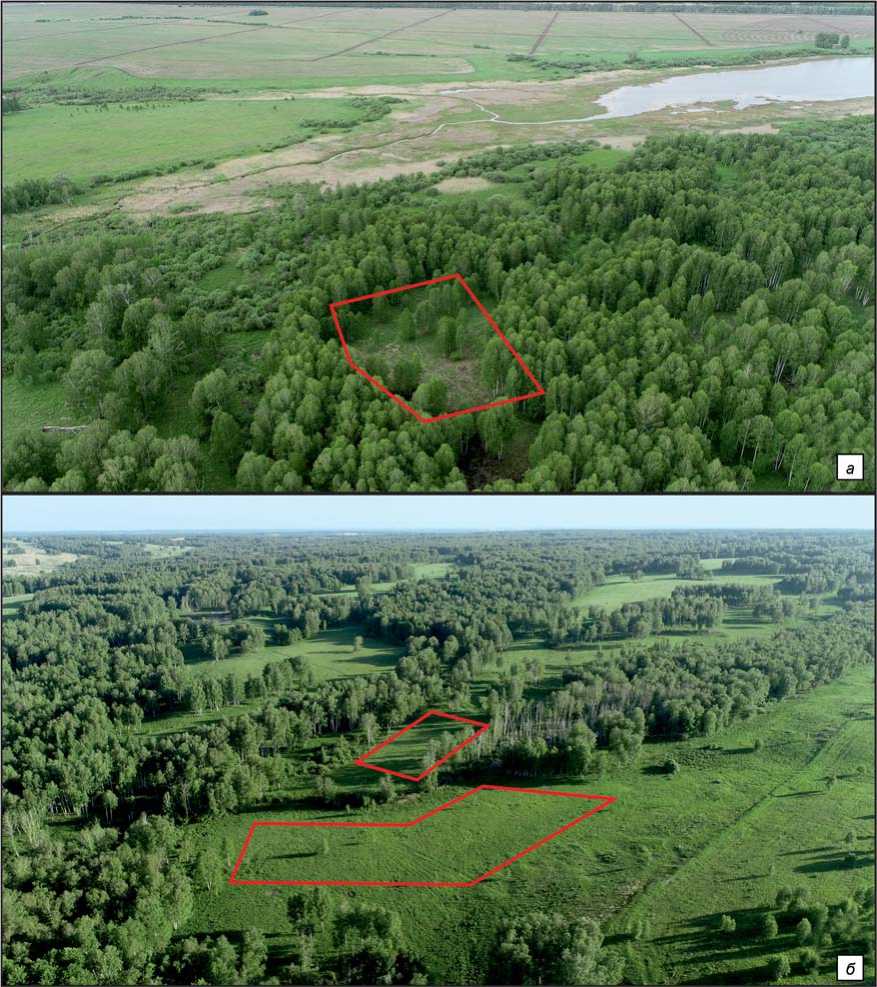

Археологический материал представлен фрагментами керамической посуды с орнаментом и без него (5 экз.), два из которых являются краями венчика, один – частью венчика и два относятся к тулову сосу- да. Фрагментация предметов не позволяет доказательно охарактеризовать форму и тип сосудов, к которым они относились. Но выразительный состав формовочной массы, визуально определяемый на профиле стенки предмета, отличается использованием грани-тоидов в качестве дресвы и слабоопесчаненных глин. Определяемые на фрагментах посуды элементы орнамента характеризуются прочерченными линиями, как субпараллельными, так и пересекающимися, образующими рядные композиции. Неорнаментированные фрагменты имеют гладкую внешнюю стенку (рис. 2).

Поиск аналогий по орнаментальным мотивам приводит к материалам ирменской культуры эпохи бронзы, памятники которой широко известны в Новосибирском Приобье и в лесостепной зоне Западной Сибири в целом. Ближайшими по расстоянию, содержанию и контексту памятниками являются комплексы Изылинского микрорайона, который наиболее систематично исследовался В.А. Захом в 1970–1980 гг. В описанных им комплексах керамической посуды ирменской культуры наблюдаются схожие орнаментальные мотивы [Зах, 1997, с. 66–86]. Также из работы В.А. Заха следует, что для андроновской и ирмен-ской посуды было характерно преобладание техники прочерчивания орнамента [Там же, с. 109, рис. 37]. Другим ближайшим местом концентрации памятников эпохи бронзы является левый борт долины р. Обь. Здесь по материалам поселения Ордынское-12 были выделены гончарные традиции, существовавшие на этом памятнике и имеющие общие черты с ближайшими аналогичными объектами. Применительно к объекту настоящего исследования было установлено, что в состав формовочных масс, изготовленных на основе слабоопесчаненной глины, в качестве дресвы входили гранитоиды [Селин, 2020].

Учитывая общую тенденцию к схематизации и упрощению композиции в орнаменте и технике его нанесения на посуду культур эпохи бронзы по мере приближения к эпохе железа, следует предположить, что обнаруженные в шурфах фрагменты посуды относятся к ирменской культуре периода поздней бронзы, датируемой серединой II – началом I тыс. до н.э. [Молодин, Епимахов, Марченко, 2014, с. 145, рис. 2]. Также стоит учитывать и общий историко-культурный контекст данного периода: по имеющимся в настоящее время представлениям об экономике носителей ирменской культуры известно, что в ней преобладало скотоводство [Матвеев, 1993]. И только на позднем этапе бронзового века заметную роль начали играть другие отрасли хозяйства [Троицкая, 1976, с. 157]. Эти сопоставления органично вписываются и в ландшафтный контекст обнаруженных археологических материалов, который заключается в сочетании залесенных низин с подростом высокоствольной растительности и открытых пространств с луговым разнотравьем на более возвышенных участках рельефа. Первые участки местности притягательны для про-

Рис. 1. Вид сверху на выявленные поселения c обозначением границ их территорий. а – с юга на поселение Богатырь-3; б – с северо-востока на поселения Богатырь-1 и -2.

мысловой охоты, а вторые благоприятны для скотоводства.

В результате проведенных исследований в долине р. Шипелька, относящейся к притокам р. Оби третьего порядка и расположенной в междуречье Шипунихи и Выдрихи, были выявлены три поселения – Богатырь-1, -2 и -3. Обнаруженный археологический материал позволяет на данном этапе их изучения отнести выявленные памятники к периоду поздней бронзы и датировать серединой II – началом

Рис. 2. Фрагменты керамической посуды с поселения Богатырь-2.

I тыс. до н.э. Говорить об однозначном культурном определении выявленных объектов по пяти фрагментам посуды видится преждевременным, поэтому следует ограничиться лишь эпохальной атрибуцией. В качестве перспективы проведенного исследования усматривается продолжение разведочных работ, направленных на поиск, выявление и атрибуцию поселенческих комплексов на изучаемой территории, поскольку это позволит расширить имеющиеся представления о ее освоении человеком в древности.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене-голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов».

Список литературы Новые поселения эпохи поздней бронзы в Присалаирье

- Бородовский А.П Археологические памятники Искитимского района Новосибирской области. - Новосибирск: Науч.-производств. центр по сохранению историко-культурного наследия, 2002. - 208 с. EDN: AAUILN

- Грязнов М.П., Троицкая Т.Н., Уманский А.П., Севостьянова Э.П Археологическая карта побережья Новосибирского водохранилища // Вопросы археологии Сибири. -1973. - Вып. 85. - С. 3-44. EDN: ZFFVXZ

- Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского археологического микрорайона). - Новосибирск: Наука, 1997. - 132 с.

- Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Обь-Иртышье. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1993. - 182 с. EDN: PYJOZH

- Молодин В.И., Епимахов А. В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: Принципы и подходы, достижения и проблемы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2014. - Т. 13, № 3. - С. 136-167. EDN: SMEODN

- Селин Д.В. Технико-технологический анализ керамики эпохи поздней бронзы поселения Ордынское-12 (Западная Сибирь) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2020. - Т. 19, № 5: Археология и этнография. -С. 58-69. -. DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-5-58-69 EDN: YTRNYX

- Троицкая Т.Н. Развитие скотоводства у племен Новосибирского Приобья в I тыс. до н.э. - V в. н.э. // Из истории.

- Сибири. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1976. - Вып. 21. -С. 155-165.

- Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И. Археологическая карта Новосибирской области. - Новосибирск: Наука, 1980. - 184 с. EDN: SEUVJR