Новые раневые покрытия с наноструктурным серебром "Асептика" в лечении гнойных ран

Автор: Иванков М.П., Шандуренко И.Н., Мельникова Ю.К., Осокин В.В., Раджабов А.А., Лытасова Е.С.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.

Бесплатный доступ

По результатам проведенного медико-биологического эксперимента при лечении инфицированных ран крыс можно заключить, что разработанные повязки «Асептика» обладают умеренным сорбционным, антибактериальным действием; атравматичны, что в комплексе приводит к более раннему очищению ран, купированию в них процесса воспаления, а также способствуют созданию условий для развития репаративных процессов. По результатам клинического исследования раневые покрытия «Асептика 1» могут быть рекомендованы для использования при лечении поверхностных длительно незаживающих ран без проявлений экссудации. Раневые покрытия «Асептика 2» по показаниям могут быть рекомендованы для лечения инфицированных ран с ограниченной экссудацией в I и II фазах воспаления. Раневые покрытия «Асептика 3» могут быть рекомендованы для лечения гнойных ран со средней и обильной экссудацией в I-ой и II-ой фазе воспаления, а также для оказания первой помощи, в том числе и при ожоговой травме.

Гнойная рана, раневое покрытие, комплексный метод лечения гнойных ран

Короткий адрес: https://sciup.org/142211170

IDR: 142211170 | УДК: 615.468

Текст научной статьи Новые раневые покрытия с наноструктурным серебром "Асептика" в лечении гнойных ран

Препараты серебра используются в медицине со времени Ибн-Сины. Однако только лишь в конце ХХ и начале ХХI века на рынке появились новые серебросодержащие препараты: аргосульфан, дермазин, повиаргол, циаркум, бактериофунгицид. Активно разработаны и внедрены в медицинскую практику арговит и препараты на его основе: аргогель, аргокрем и серебросодержащая пудра, сорбент на его основе [3, 4, 5]. Разработан на базе инновационных технологий и внедрен высокотехнологичный метод введения в структуру перевязочных средств наночастиц серебра, основанный на высоковакуумном напылении [5]. В результате применения данной технологии происходит активация пассивированных на трикотажное мелкоячеистое волокно атомов серебра. Сущность явления электрохимической активации состоит в том, что разработана и создана собственная атомарно-диспергирующая система (АДС). В отличие от других систем напыления, использованная нами АДС, создает расходящийся атомарный поток серебра в вакуумной камере, а при осаждении на покровный материал полностью сохраняет его изначальную структуру. Угол расхождения потока атомов 90 градусов. Сам атомарный поток формируется при вакууме около 0,1 Па в среде высокочастотного аргона. Средняя кинетическая энергия атомов серебра составляет 10 эВ, что обеспечивает прекрасную адгезию нанослоя к любому покровному материалу. Температура самой поверхности покровного материала может оставаться невысокой при низкой интенсивности осаждения. Для каждого типа покровного материала подбираются свои технологические параметры нанесения покрытия, которые обеспечивают не только сохранение свойств покровного материала, но и его максимальную антибактериальную активность. Данная технология позволяет создать на поверхности органических и неорганических покровных материалов слои наноструктур толщиной менее 100 нанометров, которые состоят из кристаллов со средним размером 30 нм. Такие кристаллы, сформированные в слое, обладают высокой биологической активностью, а оптимальная толщина слоя обеспечивает и его пролонгированное действие [5, 6, 7].

В то же время, несмотря на проведенные предварительные исследования по применению раневых покрытий с нано- структурным серебром в лечении гнойно-воспалительных процессов мягких тканей, до конца остается неясным вопрос об их механо-физических и гигиенических свойствах. Нет достаточного экспериментального и клинического обоснования их эффективности и патогенетического обоснования для лечения гнойных ран.

Материалы и методы

Согласно ГОСТов РФ 3816-18, 10550-754 и 12088 было проведено изучение физико-механических и гигиенических свойств атравматических раневых покрытий с наноструктурным серебром «Асептика» в исполнениях №1, №2 и № 3.

«Асептика 1» - на основе атравматической трикотажной сетки, однослойное, с наноструктурным покрытием серебра.

«Асептика 2» – двухслойное нетканое на основе внутреннего слоя из атравматического полотна с наноструктурным серебром и наружного защитного слоя.

«Асептика 3» - трехслойное, состоящее из атравматической сетки с наноструктурным покрытием серебра, среднего гидрофильного слоя и наружного защитного гидрофобного слоя.

Раневые покрытия «Асептика» разработаны ООО «Нано Асептика» в Испытательной лаборатории доклинических исследований «Биомир» АНО ИМБИИТ. В качестве контроля использовали широко применяемые атравматические защитные покрытия «Медитекс», не содержащие антибиотики или антисептики.

Изучались следующие параметры: поверхностная плотность, разрывная нагрузка, антимикробная активность по отношению к Staph. epidermidis и Ps. Aeroginosa , сорбционная способность, смачиваемость, устойчивость к паровой и радиационной стерилизации климатическим воздействиям, цитотоксичность. Изучалось их влияние на эмбриональные фибробласты кожи и эпидермальные кератиноциты человека. Определялась степень адгезии к модели раневой поверхности.

Кроме физико-механических и гигиенических свойств новых раневых покрытий проводилось экспериментальное изучение лечебного эффекта атравматических раневых покрытий с наноструктурным серебром «Асептика».

Экспериментальные исследования проведены на белых крысах массой 175±15 г. Крысам в межлопаточной области формировали полнослойные кожные раны, размером 2,0×2,0 см по А.В. Николаеву (1979). Суть метода состоит в том, что после кожно-фасциального лоскута в виде квадрата 2×2 см мышечное дно раны раздавливали зажимом Кохера.

Для получения микробного обсеменения первичного травматического поражения в раны вводили культуру Staphylococcus aureus в концентрации 1·105 микробных тел/ мл и моделировали инфицированные раны с исходной об- семененностью 105 микробных тел/см2. Такая рана адекватна первично нанесенному травматическому повреждению кожи. Наложение атравматических покрытий с наноструктурным серебром «Асептика» начинали с первых суток после нанесения раны. В контрольной группе лечение ран осуществляли атравматическими покрытиями «Медитекс».

Изучение действия раневых покрытий «Асептика» на экспериментальных посттравматических (инфицированных) ранах было проведено на 45 крысах-самцах, разделенных на три группы (в каждой по 15 животных). В 1-й группе для местного лечения применяли повязки «Асептика 2», во второй – повязки «Асептика 3», а в третьей группе (контрольная) использовали салфетки «Медитекс», пропитанные физиологическим раствором.

Клиническая часть работы основана на анализе и лечения 155 больных с ранами мягких тканей различной этиологии и локализации. Больные находились на лечении в отделение гнойной хирургии ФГБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ. Из них у 120 пациентов местное лечение проводилось раневыми покрытиями «Асептика» в трех исполнениях: «Асептика 1» - на основе однослойного трикотажного полотна с наноструктурным покрытием серебра, «Асептика 2» – двухслойное нетканное, атравматичное и «Асептика 3» - трехслойное нетканое полотно с атравматическим сетчатым покрытием с наноструктурным серебром, сорбционным и наружным защитным слоями. В контрольную группу вошли 35 пациентов с аналогичными поражениями мягких тканей, где для местного лечения использовали атравматичную повязку «Медитекс». Все трофические изменения по характеру имеющихся дефектов кожных покровов подразделялись на острые и хронические. К острым относились посттравматические, послеоперационные и вя-логранулирующие раны. Хронические включали длительно протекающие трофические изменения кожи на фоне посттромбофлебитической и варикозной болезни нижних конечностей и синдрома диабетической стопы. Все больные, разделенные на группы, были сопоставимы по характеру поражения мягких тканей, полу и возрасту. Раны верхних конечностей наблюдались у 15 больных, нижних конечностей - у 65 пациентов, туловища - у 65 человек.

В структуре сопутствующей патологии преобладали сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, воспалительные заболевания проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта или их сочетания. В ходе лечения коррекция сопутствующих заболеваний проводилась у всех пациентов. Наибольшее число сопутствующих заболеваний отмечено со стороны сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца отмечена у 60 (39%) пациентов, в том числе у 5 (4,2%) - в анамнезе имели место острые инфаркты миокарда. Один больной, поступивший с вялогранулирующими ранами нижних конечностей, трижды переносил баллонную ангиопластику в 2007–2011

гг. Гипертонической болезнью страдали 55 (35,4%) больных. Нарушения сердечного ритма, потребовавшие дополнительной медикаментозной коррекции при местном лечения ран, отмечены у 6 (5,1%) человек. У 15 (31%) пациентов, в основном среди лиц в возрасте до 50 лет, была выявлена нейроциркуляторная дистония, в 2 случаях протекавшая по типу спастико-адреналовых кризов. 41 (34,7%) пациентов постоянно принимали вазоактивные препараты, а 19 (16,1%) – эпизодически. Менее опасными, но также распространенными были заболевания со стороны пищеварительной системы, в основном за счет хронического эрозивного гастрита (27%) и желчекаменной болезни (13,5%). Признаки хронического панкреатита были выявлены при ультразвуковом исследовании брюшной полости у 14 (11,9%) больных. Ни у одного из этих больных в анамнезе не было эпизодов острого панкреатита и ни в одном случае нами, по поводу данного заболевания, не проводилась специфическая терапия ни до, ни после проводимого лечения.

Заболевания эндокринной системы обнаружены в 63 (40,6%) наблюдениях. В 53 случаях это был сахарный диабет средне-тяжелой тяжести, а в 10 – гипотиреоз. Все больные с гипотиреозом находились под наблюдением эндокринологов по месту жительства и принимали L-тироксин в дозе 25-50 мг ежедневно.

Тринадцать (8,3%) пациентов страдали остеохондрозом поясничного отдела позвоночника с корешковым синдромом, неоднократно проходили лечение у невропатолога по месту жительства и принимали нестероидные противовоспалительные препараты (НСПВ).

У большинства больных и некоторых травмированных пациентов отмечали общую реакцию организма, что проявлялось лихорадкой, головной болью, общим недомоганием. Кроме того, в анализах крови имели место лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, снижение уровня гемоглобина, увеличение СОЭ. Исходный объем раневого дефекта перед началом местного медикаментозного лечения у большинства пациентов не превышал 300 см3. Наиболее часто в 86% из ран 2-4 групп выделялась грамположитель-ная флора. Основным ее представителем был стафилококк (68%) и стрептококк (21%) в монокультуре и ассоциациях. Качественный состав микрофлоры в различных группах имел свои особенности. Так, если у больных с посттравматическими ранами при поступлении в стационар преобладала грамположительная флора, то у больных с хроническими гнойными заболеваниями мягких тканей выявлена в основном грамотрицательная флора. При определении чувствительности микрофлоры к антибиотикам установлено, что в 62% наблюдений микрофлора резистентна к широко применяемым антибиотикам, но оказалась чувствительна к антисептикам.

Результаты количественных бактериологических исследований ран показали, что для исходных посевов у больных основных и контрольной групп с посттравматическими, гранулирующими и длительно незаживающими ранами была характерна микробная обсемененность 102 -105 м.т./г Цитограммы данных ран свидетельствовали об имеющейся воспалительной реакции. Клеточные элементы были представлены полиморфноядерными нейтрофильными лейкоцитами (92,4±1,7%), большей частью в состояние деструкции (68,2±6,5%). Во всех отпечатках определялось большое количество микробных тел, расположенных как внутриклеточно, так и внеклеточно в состояние извращенного и незавершенного фагоцитоза.

При гистологическом исследовании биоптатов из поверхности раны определялся слой некротических тканей, инфильтрированных полиморфноядерными лейкоцитами и содержащие множественные колонии микробов. Отечные поверхностные слои раны содержали элементы клеточного распада, дегенеративно измененные полиморфноядерные лейкоциты, единичные малоактивные макрофаги.

Всех больных, кроме пациентов с послеоперационными ранами, осматривали в день поступления в клинику. Производили хирургическую обработку ран с эвакуацией наложения фибрина, удалением некротических тканей. Рану промывали растворами антисептиков (3% раствор перекиси водорода, 0,02% раствор хлоргексидина биглюконата), осушали тупфером и покрывали раневыми покрытиями «Асептика» в каждом конкретном исполнении. Выполняя поверхность раны с захватом кожных покровов на 0,5 см. Закрывали рану атравматичеким лейкопластырем. Перевязки выполняли 1 раз в 1-2 суток в зависимости от количества раневого отделяемого.

Планиметрические методы исследования проводили по стандартной методике М.П. Толстых для оценки скорости заживления язвенных дефектов. На язву накладывали стерильную пластину целлофана или полиакрила, на которую наносились контуры язвы, а затем ее изображение переносили на миллиметровую бумагу и определяли размеры контуров на 7, 13 и 22 сутки. Статистическая обработка цифровых данных включала в себя расчет средних величин (М), определение среднеквадратического отклонения и средней математической ошибки (m). Определяли доверительный интервал (М±m). Проведенные исследования методами непараметрической статистики показали достоверность полученных результатов.

Бактериологические количественные и качественные исследования производились у 75 больных с посттравматическими и длительно незаживающими ранами.

Для оценки активности инфекционного процесса, эффективности лечения проводили количественное определение содержания микробных тел в 1 грамме ткани по методике, предложенной Е.С. Loeble et al. (1974), с некоторыми модификациями М.Н. Кузина и соавт. (1984).

Полученные в ходе исследования данные были обработаны с применением методов статического анализа, принятых в современной медицинской науке. Различия признавали статистически значимыми при вероятности Р ≤0,05.

Результаты и их обсуждения

При изучении физических и гигиенических свойств вариантов раневых покрытий «Асептика» было установлено, что повязки по органолептическим ощущениям мягкие, приятные на ощупь, равномерного серебристого цвета, без запаха и выраженных внешних дефектов.

Установлено, что наибольшей поверхностной плотностью обладает повязка «Асептика 3», которая составляет 230 г/м2. Повязка «Асептика 2», состоящая из двух слоев, имеет поверхностную плотность около 175 г/м2. У однослойной повязки «Асептика 1» этот показатель меньше, примерно в два-три раза, чем у предшествующих повязок, и составляет в среднем 72 г/м2.

Наиболее высокая сорбционная способность была в «Асептике 3» и составляла от 11,2 до12,5 г/г при смачиваемости от 15 до 18 секунд. Повязка «Асептика 2» обладала более низкой сорбционной способностью в пределах 8 г/г, и имела более быструю смачиваемость от 7 до 8 секунд. Данный факт позволяет предположить, что имеющаяся высокая плотность повязки «Асептика-3» с дополнительными слоями позволяет использовать ее на ранах с умеренным и обильным отделяемым. Повязку «Асептика 2 » выгоднее использовать на ранах со скудным отделяемым, наложение ее на обильно экссудирующие раны не рекомендуем. Смачиваемость и сорбционная способность для «Асептики 1» не определялись.

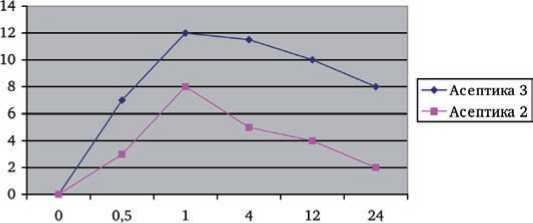

Кинетика сорбции повязок «Асептика 2» и «Асептика 3» представлена на рисунке.

Изучение антимикробной активности показало наибольшую задержку роста в отношение Staph. Epidermidis и Ps. Аeroginosa у повязок «Асептика 2 и 3» и составляла 2 мм. «Асептика 1» обладала более низкой антимикробной активностью и составляла 1 мм.

Все три повязки подвергались исследованию на разрыв в продольном направление. Этот показатель соответствовал

Примечание: - на оси абсцисс время от начала исследования; - на оси ординат влагопоглощаемость (г/г) препарата

Рис. 1. Кинетика сорбции повязок «Асептика 2-3»

нормам по проекту и составлял для «Асептики 1» в диапазоне от 17,2 до 18,4 кГс, «Асептики 2» от 10,3 до 10,8 кГс, и для «Асептики 3» от 20,0 до 21,5 кГс.

По перечисленным выше параметрам было проведено исследование повязок «Асептика» после обработки паровой и радиационной стерилизацией и воздействия климатических факторов. Все образцы показали полное соответствие согласно установленным требованиям Гостов 3816-18 и 10550-73.

Результаты экспериментальных и клинических исследований

По данным клинического наблюдения на 3-и сутки лечения у животных с экспериментальными гнойными ранами уменьшалось количество раневого отделяемого из раны; изменялся его характер на серозно-гнойный, исчезали гиперемия и перифокальный отек, на дне раны появлялись островки молодых грануляций. В контрольной группе эти изменения отмечали позже - на 5-7 сутки.

К 5-м суткам лечения у животных с гнойной раной наблюдалось выполнение всей раневой поверхности яркой сочной грануляционной тканью. У 25 (83,3%) животных, в местном лечении которых применяли повязки «Асептика», наблюдали выраженную раневую контракцию и эпителиза-цию. В контрольной группе данные изменения определяли лишь на 11-12 сутки.

Сроки очищения поверхности раны, появления грануляций и начала эпителизации были достоверно короче, чем при использовании салфеток «Медитекс», пропитанных физиологическим раствором. Эти отличия обусловлены выраженным антимикробным и стимулирующим репаративные процессы действием серебра, входящего в состав покрытий «Асептика» (рис. 2).

Полное заживление ран в опытных группах наступило к 20,1±1,2 и 20,2±1,4 суткам, а в контрольной - к 28,2±1,2 суткам. Различия между опытными группами животных, леченных Асептикой 1 и 2 и контрольной раны, которую покрывали Медитексом, статистически достоверны (p < 0,05).

При динамическом количественном бактериологическом исследовании в процессе лечения животных наиболее

Рис. 1. Динамика развития основных клинических признаков в процессе лечения экспериментальных гнойных ран повязками «Асептика

выраженный антибактериальный эффект был выявлен в группах животных, у которых применяли повязки «Асептика 2, 3». Так, в 1-й и 2-й основных группах к 3 суткам отмечали снижение уровня микрофлоры на 1-2 порядка, а к 5 суткам микрофлора не определялась. В группе сравнения микрофлора не высевалась на 7 сутки лечения.

При цитологическом исследовании исходные цитограммы характеризовались выраженной воспалительной реакцией с преобладанием в экссудате нейтрофильных лейкоцитов (90%) разной степени деструкции и единичными клетками грануляционной ткани (лимфоциты, полибласты, макрофаги). Цитограммы раневых отпечатков на 3-и сутки отражали постепенное усиление процессов регенерации, с преобладанием их при применении повязок «Асептика 2» и «Асептика 3». Последующее цитологические исследование раневого экссудата на 5-7-9 сутки свидетельствовало о более благоприятном воздействии повязок на процесс заживления ран в сравнении с контролем. В цитограммах наряду с ослаблением воспалительной реакции за счет уменьшения нейтрофилов с 87% до 69% («Асептика 2») и с 90% до 73% («Асептика 3)» отмечали нарастание клеточных элементов грануляционной ткани (лимфоциты с 1,6 до 2,6%, полибласты с 4,6 до 5,6%, макрофаги с 10,6 до 19,3%, фибробласты с 1,6 до 5,3%). В результате лечения к 9 суткам в ранах основных групп клеточный процесс завершился, а в ранах, леченных влажными салфетками «Медитекс» с физиологическим раствором, еще проходили процессы развития фиброзной ткани.

Таким образом, местное применение повязок «Асептика» в двух вариациях приводит к более выраженному противовоспалительному действию в результате чего, в сравнении с контрольной группой, происходит более раннее формирование, интенсивное развитие, созревание грануляционной ткани и заживление ран.

В опытной группе животных заживление наступило на 20,1±1,2 и 20,2±1,4 сутки, в контрольной - на 28,2±1,4 сутки (p < 0,05).

Таким образом, по результатам проведенного медикобиологического эксперимента при лечении инфицированных ран крыс можно заключить, что разработанные повязки «Асептика 2», «Асептика 3» обладают умеренным сорбционным, антибактериальным действием; атравматич-ны, что в комплексе приводит к более раннему очищению ран, купированию в них процесса воспаления, а также способствуют созданию условий для развития репаративных процессов.

Эффективность лечения экспериментальных гнойных ран с помощью атравматических раневых покрытий с наноструктурным серебром «Асептика» послужила основанием использования последних для лечения 120 больных, среди которых у 40 больных применялась повязка «Асептика 1», у 39 – «Асептика 2», у 41 – «Асептика 3». Больные в количестве

-

35, репрезентативные первым трем группам по возрасту, полу и локализации гнойных процессов, составили сопоставимую (контрольную) группу. Результаты клинических исследований показали, что после трех-пяти аппликаций на раны атравматических покрытий с наноструктурным серебром «Асептика 1, 3» была отмечена нормализация температуры тела при нагноившихся послеоперационных ранах на 2,1±0,3 день, при гранулирующих первично гнойных и посттравматических ран на 1,3±0,5 день. При местном лечении длительно незаживающих ран у больных до аппликаций салфеток и после температура тела оставалась в пределах нормы. При аппликации на раны салфеток «Медитекс» температура тела сохранялась до 3,6±0,5 суток. Разрешение гиперемии кожи при лечении гнойных ран атравматическими повязками с наноструктурным серебром наступило в среднем через 3,1±0,4 суток, а при аппликации на раны медитекса - 6,2±0,4 суток (p < 0,05). После экономной хирургической обработки гнойных очагов динамика течения раневого процесса была различной в зависимости от применения раневых покрытий. Включение в комплексе лечения гнойных ран атравматических повязок с наноструктурным серебром «Асептика» значительно изменило местную динамику раневых процессов в сторону улучшения. Болевые ощущения исчезали у больных основной группы через 1,5-2 суток, в среднем 1,5±0,3 суток, а при экспериментальном - в среднем 2,8±0,3 суток (p < 0,05).

При оценке результатов лечения больных в зависимости от применения раневых покрытий важнейшее значение имели сроки очищения ран от гнойно-некротических масс и раневого детрита, появления грануляций и начала эпи-телизации. В наших наблюдениях при традиционном покрытии ран медитексом очищение гнойных ран от гнойнонекротических масс и раневого детрита наступило к 7,3±0,8 суткам, появление грануляций - через 7,2±0,7, начало эпи-телизации - через 8,1±0,7 суток.

После очищения гнойных ран различного генеза (посттравматические, нагноение послеоперационных ран, и длительно не заживающие) от гнойно-некротических масс и раневого детрита, появления здоровых грануляций в тех случаях, когда размеры ран были больше 3×4 см, проводились пластические закрытия ран – наложение вторичных швов или раны закрывались аутодермотрансплантатом (у 35% больных).

В группе больных, где использовали традиционные раневые покрытия («Медитекс»), пластические операции выполняли на 9-11 сутки после начала лечения, в среднем на 10,2±0,7 сутки. При использовании атравматических покрытий с наноструктурным серебром «Асептика» срок подготовки ран к пластическим операциям составил в среднем 6,1±1,2 суток (p <0,05). Пластическое закрытие раны выполнено у 20 (16,6%) пациентов основной группы и 5 (14,3%) контрольной (p <0,05). Остальные больные отказывались от пластических операций, и раны у них заживали вторичным натяжением.

Выводы

-

1. Новые раневые покрытия «Асептика» в трех исполнениях обладают достаточными для перевязочных материалов механическими и гигиеническими свойствами. Раневые покрытия «Асептика 1» рекомендованы для использования при лечении поверхностных длительно незаживающих ран без проявлений экссудации. Раневые покрытия «Асептика 2» по показаниям могут быть рекомендованы для лечения инфицированных ран с ограниченной экссудацией в I и II фазах воспаления. Раневые покрытия «Асептика 3» могут быть рекомендованы для лечения гнойных ран со средней и обильной экссудацией в I-ой и II-ой фазе воспаления, а также для оказания первой помощи, в том числе и при ожоговой травме.

-

2. Раневые покрытия «Асептика 2» и «Асептика 3» обладают антимикробной активностью по отношению к большинству изученных ( S. Aureus – 209, E. Coli - 123) и клинических ( S. Aureus, S. Epidermidis, E. Coli, Proteus, P. Aeruginosa ) штаммов микроорганизмов, в том числе и облигатных неспорообразующих бактерий ( Рeptococcus, В. Fragilis и др. ).

-

3. Лечение экспериментальных гнойных ран с применением раневого покрытия «Асептика 2» и «Асептика 3» по данным лабораторных, клинических и гистологических исследований приводят к быстрому очищению раневой поверхности от гнойно-некротического детрита и микрофлоры. Усиливается фагоцитоз, ослабляется воспалительная инфильтрация мягких тканей, усиливается макрофагальная реакция и пролиферация фибробластов, тем самым способствуя ускорению образования и созревания грануляционной ткани, снижая сроки заживление ран.

-

4. Разработанный комплексный метод лечения гнойных ран покрытиями с наноструктурным серебром «Асептика»

в трех исполнениях по данным клинических, бактериологических, цитологических исследований по своей лечебной эффективности значительно превосходят метод лечения с использованием покрытия «Медитекс» и позволяет сократить сроки очищения и заживления ран в 1,5-2,0 раза.

Список литературы Новые раневые покрытия с наноструктурным серебром "Асептика" в лечении гнойных ран

- Серебро в медицине, биологии и технике//Сб. трудов под ред. П.П. Родионова. Новосибирск: Институт клинической иммунологии СО РАМН. 1995. Вып. 4, 1996. Вып 5.

- Бородин Ю.И., Труфакин В.А., Асташов В.В. и др. Способы эндоэкологической реабилитации организма./Под ред. Л.Д. Сидоровой. Новосибирск, 1999. 64 с.

- Бородин Ю.И., Бурмистров В.А., Кривошеев Б.Н. и др. Опыт применения серебросодержащего сорбента-пудры СИАЛ-С в клинике//Матер. междунар. симпозиума: «Проблемы лимфологии и эндоэкологии». Новосибирск, 1998. С. 59-61.

- Вядунов С.А., Бурмистров В.А., Шестаков А.М., Черма-шенцев В.М. Коллоидное серебро для применения в медицине. Новосибирск, 1992. Препринт №1.

- Экспериментальное изучение специфической активности раневых покрытий с наноструктурным покрытием серебра//Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 2009. №3. С. 77-88.

- Перспективы использования серебросодержащих препаратов в медицине//Биллютень Сибирского отделения АМН СССР. 1999. №2. С. 19-21.

- Будкевич Л.И. Применение серебросодержащей повязки Mepilex Ag в местном лечении детей с термическими травмами//Журнал имени И.П. Пирогова. 2010. №9. С. 57-60.

- Савадян Э.Ш. Современные тенденции использования серебросодержащих антисептиков//Антибиотики и химиотерапия. 1989. №11. С. 874-878.

- Щербаков А.Б. Препараты серебра: вчера, сегодня, завтра//Фармацевтический журнал. 2006. №5. С. 45-57.