Новые результаты исследований токаревской культуры в Северном Приохотье

Автор: Лебединцев А.И., Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю., Малярчук Б.А., Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые результаты междисциплинарных исследований токаревской культуры, проведенных в 2019 г. Палеогенетический анализ показал, что предки носителей токаревской культуры по линии G1b мтДНК и Q-B143 Y-ДНК обитали в районах бассейна р. Колымы еще на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена. По линии D2a1 мтДНК древние обитатели стоянки Ольская оказались ближайшими родственниками индивида палеоэскимосской культуры Саккак (Гренландия). Проведен технико-технологический анализ фрагментов керамики от разных сосудов с древних стоянок Северо-Западного Приохотья. Впервые для этого региона зафиксировано наличие минеральных добавок шамота (дробленой керамики), что делает актуальным проведение дальнейших естественнонаучных и корреляционных исследований древней керамики региона. Дата, полученная по углю из заполнения большого плоскодонного сосуда со стоянки Спафарьева, показывает, что распространение этого типа керамики происходит на поздних этапах существования токаревской культуры и, вероятно, связано с миграцией древних племен Приамурья в северном направлении. Впервые осуществлен технологический и экспериментально-трасологический анализ каменных подвесок токаревской культуры. Выявленная последовательность производства персональных украшений стоянки Спафарьева включала нескольких этапов: подбор и транспортировка сырья, обработка шлифовкой, формирование отверстий для подвешивания, нанесение орнамента или схематического изображения. Полученные данные показывают своеобразие и сложность процесса формирования и развития токаревской культуры, в котором можно выделить несколько различных генетических и культурных компонентов: палеоэско-алеутский, внутриконтинентальный колымский, а также нижнеамурский компонент на поздних этапах существования.

Северное приохотье, палеометалл, токаревская культура, древнекорякская культура, палеогенетика, гаплогруппы, керамика, персональные украшения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145575

IDR: 145145575 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.432-439

Текст научной статьи Новые результаты исследований токаревской культуры в Северном Приохотье

Проблема формирования приморских культур Северного Приохотья и Камчатки является одной из актуальных в археологии Северо-Восточной Азии и разрабатывается в трудах исследователей уже несколько десятилетий. Попытка ее решения на современном этапе немыслима без проведения комплексной реконструкции адаптационных стратегий древнего населения в конце неолита – начале эпохи палеометалла, моделирования процессов освоения побережий Северного Приохотья и Камчатки на основе данных археологии, палеоэкологии, палеогенетики и других естественных наук. В настоящее время предполагается, что токаревская культура Северного Приохотья может быть связана с палеоэскимосским кругом археологических культур, с середины III тыс. до н.э. распространившихся на Аляске, в Арктической Канаде и Гренландии [Гребенюк и др., 2019]. На территории Северо-Восточной Азии к палеоэскимосской традиции относятся лишь два памятника (Чертов Овраг на о-ве Врангеля и поселение Уненен на Чукотском п-ове).

Токаревская культура является наиболее древней приморской культурой в Северном Приохотье [Лебединцев, 1990; Лебединцев, Кузьмин, 2010; Такасе, Лебединцев, Пташинский, 2012]. Опорными памятниками этой культуры выступают стоянки Токарева, Ольская и Спафарьева. В географическом отношении археологические памятники токаревской культуры расположены на побережье и о стровах в районе Тауйской губы – в устьях рр. Окса и Ойра, на о-вах Завьялова, Недоразумения, Спафарьева и Талан, в бухте Токарева и на мысе Восточный. На основании широкой серии радиоуглеродных измерений возраст данной культуры определяется в хронологических границах 2600 ± 50 – 1630 ± 50 л.н. [Лебединцев, Кузьмин, 2010; Такасе, Лебединцев, Пташинский, 2012], в календарном исчислении – 2800–1400 л.н.

(VIII в. до н.э. – V в. н.э.)*. Наличие на поселениях токаревской культуры изделий из меди и железа позволяет отнести эту культуру к эпохе палеометалла.

На севере Дальнего Востока России период I тыс. до н.э. является переходным от неолита к раннему металлу. Для ряда археологических памятников Северного Приохотья и Камчатки получена серия радиоуглеродных дат, однако данных недостаточно для уточнения периодизации. Это актуально для раннего этапа токаревской культуры и раннего периода древнекорякской культуры. Предполагается, что на основе токаревской культуры формируется древнекорякская культура [Лебединцев, 1990], однако переходный период, связанный с формированием последней слабо изучен. В связи с этим особую важность приобретает изучение археологических памятников, которые относятся к этому периоду и на которых имеются материалы как токаревской, так и древнекорякской культур.

В контексте решения проблем идентификации археологических культур важное значение имеют палеогенетические исследования. В Северном Прио-хотье самые древние антропологические материалы, происходящие от нескольких древних индивидов, получены в процессе полевых исследований стоянки Ольская. В культурном слое этой стоянки найдены верхняя часть человеческого черепа, левая бедренная кость, лучевая кость и ребро (рис. 1). В Центре геогенетики Университета Копенгагена был проведен палеогенетический анализ антропологических материалов стоянки Ольская, показавший, что индивиды токаревской культуры относились к гапло-группам D2a1 мтДНК (по фрагменту лучевой ко-

Рис. 1. Бедренная кость человека в раскопе стоянки Ольская (п-ов Старицкого, Магаданская обл.).

сти) и G1b мтДНК (по фрагменту бедренной кости) [Sikora et al., 2019]. По линии G1b мтДНК носители токаревской культуры являлись потомками древней палеосибирской популяции, представленной геномом древнего человека из Дуванного Яра. Древняя «палеоэскимосская» гаплогруппа D2a1 мтДНК была обнаружена на северном побережье Охотского моря впервые. Носители токаревской культуры оказались ближайшими родственниками индивида палеоэ-скимосской культуры Саккак (4170–3600 кал. л.н.), обнаруженного в Гренландии и являвшегося обладателем гаплогруппы мтДНК D2a1 и гаплогруппы Y-ДНК Q-B143.

В филогенетическом отношении гаплотип D2a1, выявленный у индивида токаревской культуры, такой же древний, как и у носителя культуры Саккак, из чего следует, что представители этой митохондриальной линии в Северном Приохотье могли быть потомками носителей гаплогруппы D2a1, ранее прошедших через Северо-Восток на Аляску. Однако более вероятной представляется возможность обратной миграции носителей гаплогруппы D2a1 мтДНК из Америки в Азию. Интересно, что подгруппа Q-B143 Y-ДНК, ассоциировавшаяся ранее с носителем культуры Саккак, присутствует в генофонде современных коряков, что в недавнем исследовании объясняется обратной миграцией палеоэскимосов [Grugni et al., 2019]. Вместе с тем работа группы Э. Виллерслева показала, что носители подгруппы Q-B143 Y-ДНК присутствовали на крайнем Северо-Востоке Азии уже 10 000 л.н. [Sikora et al., 2019].

Предполагается, что в формировании токарев-ской культуры наряду с северным (чукотско-камчатским приморским) и южным (приамурским континентальным) компонентами участвовали неолитические культуры Колымы [Васильевский, 2001; Лебединцев, 2003; Слободин, 2001]. Высказывалось мнение, что приморская культура Северного Приохотья восходит своими корнями к палеоэско-алеутским прототипам [Арутюнов, Сергеев, 1975].

В археологических материалах токаревской культуры прослеживается влияние палеоэскимосской традиции, что особенно проявляется в технологически развитом арсенале для морского зверобойного промысла (рис. 2). Появление и развитие гарпунного комплекса у древних морских охотников Северного Приохотья связано с прямым влиянием палеоэскимосских культур Северной Америки (Дорсет) и палеоалеутских традиций. Токаревская культура древнее охотской историко-культурной общности, существовавшей в Южном Охотоморье с середины I тыс. н.э. до середины XIII в. Токарев-ские поворотные наконечники гарпунов отличаются от охотских, а зубчатые наконечники, имеющие па-леоалеутские прототипы, сопоставимы со сходными образцами сусуйской культуры Сахалина (середина I тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э.).

Появление ~ 3000–2800 л.н. на северном побережье Охотского моря высокотехнологичной культуры морских охотников, наряду с отсутствием археологических данных о ее постепенном формировании в этом регионе, позволяет предполагать ге-

Рис 2. Костяной инвентарь токаревской культуры.

нетические связи с носителями палеоэскимосской традиции Чукотки, а также возможность независимой миграции палеоэско-алеутских групп с Американского континента.

Определенное влияние на формирование тока-ревской культуры оказывали культуры раннего железного века: польцевская (VII в. до н.э. – конец III/начало IV в. н.э.) [Деревянко, 1976, 2000] и талаканская (конец V/начало IV в. до н.э. – начало IV в. н.э.). Это особенно отразилось в распространении изделий из металла и практике копирования этих орудий в камне, а также в керамическом производстве и орнаментике.

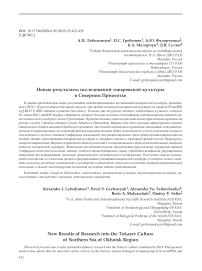

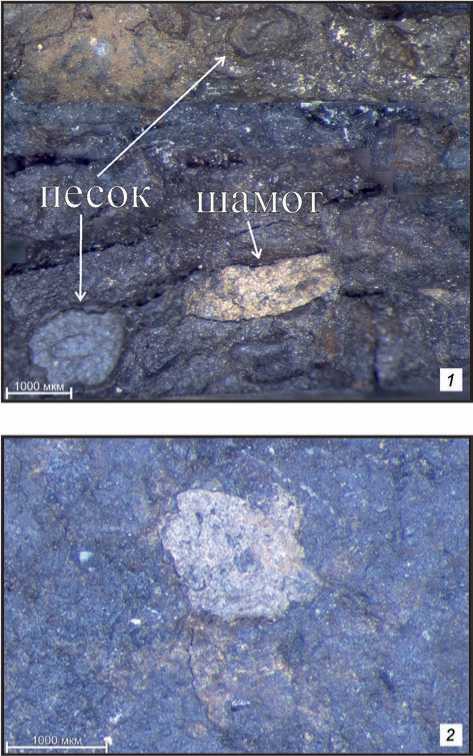

В 2019 г. был проведен технико-технологический анализ пяти фрагментов керамики от разных сосудов с древних стоянок Северо-Западного При-охотья (Уйка, Токарева, Спафарьева и Кухтуй VIII). Памятники Токарева и Спафарьева относятся к то- каревской культуре, Уйка и Кухтуй VIII – к периоду раннего металла. Все изделия изготовлены из оже-лезненного среднезапесоченного глинистого сырья. Естественные примеси представлены крупным окатанным бурым железняком. Как искусственные примеси в формовочной массе обнаружены минеральные добавки шамота (дробленой керамики) и песка в составах смешанных и несмешанных рецептов формовочных масс.

Смешанные рецепты выявлены на памятниках Уйка, Токарева, Спафарьева (рис. 3), где в исходное сырье добавлялся некалиброванный до 4 мм (2 обр.) или калиброванный от 1 мм (2 обр.) шамот в концентрации 1:2 (1 обр.), 1:4 (1 обр.) и 1:8 (2 обр.) и калиброванный от 1 мм (4 обр.) песок в концентрации 1:2 (1 обр.), 1:(4–5) (4 обр.). Несмешанный рецепт формовочной массы представлен одним образцом с памятника Кухтуй VIII, в исходное сырье

Рис. 3. Микрофотографии искусственных примесей в составе формовочной массы сосудов токаревской культуры.

1 – песок и шамот (стоянка Спафарьева); 2 – шамот (стоянка Токарева).

которого был добавлен калиброванный от 1 мм песок в концентрации 1:3. Полое тело сосудов (2 обр.) изготавливалось на форме-основе при помощи лоскутов, навитых по спиральной траектории, с последующим выбиванием гладкой колотушкой. Внешняя поверхность залощена при помощи твердого предмета после подсушивания изделия.

Источником ложнотекстильной керамики могла быть польцевская культура, носители которой жили на Среднем Амуре еще в IV в. до н.э. Плоскодонные сосуды с токаревских стоянок сопоставимы с сосудами польцевской культуры I типа [Деревянко, 2000, с. 40], для которых характерны вытянутая форма тулова и почти одинаковые диаметры венчика и тулова. Гребенчатая керамика обнаружена в токаревской культуре на о-ве Спафарьева и стоянках периода палеометалла в Северо-Западном Приохотье. В период палеометалла в Нижнем Приамурье сосуды горшковидной формы орнаментиро-436

вались косыми насечками и гребенчатыми оттисками [Шевкомуд, 2003].

Дата 1740 ± 20 (IAAA-170091), полученная по углю из заполнения большого плоскодонного сосуда со стоянки Спафарьева, показывает, что распространение этого типа керамики происходило на позднем этапе существования токаревской культуры. Сосуды с гребенчатой орнаментацией в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. могли распространиться с Нижнего Амура к северу и попасть к то-каревцам в результате спорадических проникновений нижнеамурского населения в район контактной зоны (стоянки Уйка, Кухтуй VIII) и далее к токарев-ским приморским охотникам.

Выразительным компонентом токаревской культуры являются каменные украшения, изготовленные из мелких овальных галек и сколов при помощи шлифовки, резьбы и сверления (рис. 4). Среди токаревских подвесок есть изображения морских животных, птиц и человека. На новом этапе исследований впервые осуществлен технологический и экспериментально-трасологический анализ персональных каменных украшений токаревской культуры. В предыдущие годы трасологическим методом была изучена коллекция рубящих орудий, что позволило выделить группу инструментов для работы по дереву и кости, а также полифункци-ональные инструменты [Макаров, 2006].

В 2019 г. исследована серия из девяти каменных подвесок со стоянки Спафарьева [Лебединцев, 2014]. Изучаемые украшения изготовлены из мелких уплощенных галек мелкозернистой плотной породы серого, серо-коричневого, светло-коричневого или темно-красного цвета. Длина подвесок колеблется от 18,5 до 53,6 мм, ширина – от 14,4 до 25,5 мм, толщина – от 2,6 до 5,6 мм. Для изделий характерны овальная или грушевидная форма, прямой или несколько изогнутый профиль, уплощенно-линзовидное или – реже – подпрямоугольное поперечное сечение. В результате проведенного исследования было установлено, что технология производства каменных украшений на стоянке Спафарьева включала несколько этапов: подбор и транспортировка на стоянку сырья, обработка шлифовкой, формирование отверстий для подвешивания, нанесение орнамента или схематического изображения.

Поверхность всех изученных украшений обработана при помощи мелкозернистого абразива. Следы шлифовки в виде рядов с параллельными удлиненными линейными следами обычно располагаются на изделиях параллельно и перпендикулярно их длинной оси на обеих сторонах. Боковые стороны украшений тщательно обработаны шлифовкой. Большая часть изученных подвесок (7 экз.)

Рис. 4. Каменные украшения токаревской культуры.

располагает одним округлым отверстием с бико-ническим профилем, смещенным к узкому краю. Диаметр отверстий составляет 1,6–3,8 мм. Внутри отверстий прослеживаются концентрические борозды, располагающиеся ровными параллельными рядами, что может указывать на использование лучкового сверления. Отверстия других украшений (2 экз.) сформированы двусторонним пропиливанием с последующим пробиванием и рассверливанием. Завершающая стадия производства каменных украшений на стоянке Спафарьева была связана с нанесением рисунка. Боковые стороны шести подвесок украшены серией из 23–34 коротких насечек. На широких сторонах трех артефактов ниже просверленных отверстий вырезаны изображения в виде «елочек» и ромбической фигуры с ячейками. Еще одна подвеска украшена рядами из насечек, расположенных на широких сторонах артефакта перпендикулярно его длинной оси.

Итак, в результате проведенных исследований получены новые данные о формировании и развитии токаревской культуры Северо-Западного При-охотья. Палеогенетическое исследование показало, что предки носителей этой традиции по линии G1b мтДНК и по линии Q-B143 Y-ДНК обитали в рай- онах бассейна р. Колымы еще на рубеже позднего плейстоцена и раннего голоцена. При этом по линии D2a1 мтДНК древние обитатели стоянки Оль-ская генетически не отличаются от палеоэскимосов Гренландии (культура Саккак).

Технико-технологический анализ фрагментов керамики с древних стоянок Северо-Западного Приохотья позволил впервые для этого региона зафиксировать наличие минеральных добавок шамота (дробленой керамики). Представляется перспективным дальнейшее исследование керамики приморских культур с применением методов естественных наук (петрография, РФА, ТГМ), важных для анализа особенностей состава исходного сырья и формовочной массы, реконструкции обжига. С целью сравнительного анализа традиций древнего гончарства важным продолжением работ должно стать комплексное исследование керамики сопредельных регионов – Якутии и Приамурья. Дата, полученная по углю из заполнения большого плоскодонного сосуда со стоянки Спафарьева, показывает, что распространение этого типа керамики происходило на позднем этапе существования токаревской культуры и, вероятно, связано с миграцией древних племен Приамурья в северном направлении.

Результаты исследования серии украшений то-каревской культуры со стоянки Спафарьева свидетельствуют о наличии определенной стандартизации в производстве персональных каменных украшений. В то же время прослежена и определенная вариабельность в способах получения отверстий и орнаментации украшений. Предполагается, что подобные изделия могли служить не только личными украшениями, но и своеобразными амулетами, индивидуальными «охранителями», «помощниками» или «оберегами». Шлифованные подвески из камня характерны в основном для внутриконти-нентальных культур. Токаревские подвески из камня и украшения отличаются своеобразием. В материалах древних приморских культур Берингоморья, северного побережья Чукотки, восточного и западного побережья Камчатки подобные украшения не зафиксированы.

Таким образом, полученные данные демонстрируют своеобразие и сложность процесса формирования и развития токаревской кул ьту-ры в основе которой можно выделить несколько различных генетических и культурных компонентов: палеоэско-алеутский (присутствие га-плогруппы D2a1 и гарпунный комплекс) и вну-триконтинентальный колымский (гаплогруппа G1b и каменные украшения), а также нижнеамурский культурный компонент на поздних этапах существования (керамика).

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00144 (А.И. Лебединцев, П.С. Гребенюк), проекта ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст» (А.Ю. Федорченко), а также JSPS KAKENHI (Grant No. 15H01899).

Список литературы Новые результаты исследований токаревской культуры в Северном Приохотье

- Арутюнов С.А., Сергеев Д.А. Проблемы этнической истории Берингоморья (Эквенский могильник). – М.: Наука, 1975. – 240 с.

- Васильевский Р.С. Генезис и взаимодействие культур Северной Пасифики // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 3. – С. 31–38.

- Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю., Лебединцев А.И., Малярчук Б.А. Древние культуры крайнего Северо-Востока Азии и этногенетические реконструкции // Томский журнал антропологических и лингвистических исследований. – 2019. – № 2 (24). – С. 110–136.

- Деревянко А.П. Приамурье: I тыс. до н.э. – Новосибирск: Наука, 1976. – 384 с.

- Деревянко А.П. Польцевская культура на Амуре. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – 67 с.

- Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. – Л.: Наука, 1990. – 260 с.

- Лебединцев А.И. К проблеме происхождения древних приморских культур севера Дальнего Востока // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 2. – С. 87–93.

- Лебединцев А.И. Подвески и украшения из камня со стоянки Спафарьева // VIII Диковские чтения. – Магадан: Типография, 2014. – С. 107–110.

- Лебединцев А.И., Кузьмин Я.В. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Северного Приохотья (Дальний Восток России) // VI Диковские чтения. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2010. – С. 116–120.

- Макаров И.В. Рубящие орудия токаревской культуры северо-западного побережья Охотского моря // Неолит и палеометалл севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2006. – С. 128–141.

- Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху неолита и раннего металла. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. – 202 с.

- Такасе К., Лебединцев А.И., Пташинский А.В. Но-вые радиоуглеродные даты для Северного Приохотьяи северо-восточного побережья Камчатки // VII Диковские чтения. – Магадан: ДВО РАН, 2012. – С. 139–143.

- Шевкомуд И.Я. Палеометалл северо-востока Нижнего Приамурья (поселение Голый Мыс-5) // Амуро-Охотский регион в эпоху палеометалла и средневековья. – Хабаровск: Хабар. краевед. музей, 2003. – С. 7–36.

- Grugni V., Raveane A., Ongaro L., Battaglia V., Trombetta B., Colombo G., Capodiferro M.R., Olivieri A., Achilli A., Perego U.A., Motta J., Tribaldos M., Woodward S.R., Ferretti L., Cruciani F., Torroni A., Semino O. Analysis of the human Y-chromosome haplogroup Q characterizes ancient population movements in Eurasia and the Americas // BMC Biology. – 2019. – Vol. 17. – DOI: 10.1186/s12915-018-0622-4

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R.,Staff R.A., Turney C.S.M., van der Plicht J. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. – 2013. – Vol. 55. – P. 1869–1887. – DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

- Sikora M., Pitulko V.V., Sousa V.C., Allentoft M.E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., de Barros Damgaard P., de la Fuente C., Renaud G., Yang M.A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyro M., McColl H., Vasilyev S.V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E.Y., Chasnyk V.G., Nikolskiy P.A., Gromov A.V., Khartanovich V.I., Moiseyev V., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Yu., Lebedintsev A.I., Slobodin S.B., Malyarchuk B.A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J.U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R.S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Lahr M.M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D.J., Laurent Excoffi er L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. – 2019. – N 570. – P. 182–188. – DOI: 10.1038/s41586-019-1279-z.