Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Козликин М.Б., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Шалагина А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. были возобновлены археологические исследования плейстоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры. В устьевой зоне галереи на линиях квадратов Е и Ж изучены отложения верхней части плейстоценовой толщи, включающие литологические слои 9 и 11. В пределах слоя 11, осадки которого накапливались в первой половине MИС 3, были обнаружены каменные артефакты раннего этапа верхнего палеолита. Первичное расщепление в этой индустрии характеризуют радиальные и подпризматические ядрища. Сколы свидетельствуют об использовании плоскостного параллельного и леваллуазского раскалывания. Для орудийного набора характерно сочетание верхнепалеолитического и среднепалеолитического компонентов. Дальнейшее развитие технологии пластинчатого расщепления отражают археологические материалы из слоя 9, отложения которого накапливались во время последнего крупного оледенения.

Горный алтай, денисова пещера, верхний палеолит, плейстоцен, каменные индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/145144847

IDR: 145144847 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры

В полевом сезоне 2017 г. комплексные исследования плейстоценовых отложений Денисовой пещеры проводились в устьевой зоне южной галереи. К раскопу 1999–2003 гг. [Деревянко и др., 2003] была сделана прирезка на площади квадратов Е, Ж/3–7. После разборки голоценовой толщи (слои 0–8) на этом участке была изучена верхняя часть плейстоценовых отложений, представленная литологическими слоями 9 и 11.

Для отложений нижней части слоя 11 в южной галерее по кости была получена 14С AMS-дата 48 650 +2 380/–1 840 л.н. (KIA 25285 SP 553/ D19). Для кровли слоя 11 на контакте со слоем 9 по углю получена 14С AMS-дата 29 200 ± 360 л.н. (АА-35321). Этот возраст хорошо согласуется с результатами абсолютного датирования и данными биостратиграфии для отложений слоя 11 в центральном зале, слоев 11.1 и 11.2 в восточной галерее и слоя 7 на предвходовой площадке пещеры, формирование которых проходило в первой половине каргин-ского времени (MИС 3). Отложения слоя 9 в южной галерее, судя по данным биостратиграфии осадков ближайшего разреза в центральном зале пещеры, формировались в период сартанского оледенения (MИС 3) [Природная среда..., 2003; Козликин, 2017].

Коллекция каменных артефактов из слоя 11 насчитывает 1 658 экз.

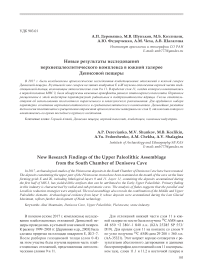

Типологически выраженные ядрища представлены пятью экземплярами. Радиальное раскалывание характеризуют два сработанных нуклеуса округлой в плане формы с расщеплением по все- му периметру. Одним экземпляром представлено ядрище типа комбева – крупный массивный подтреугольный скол с негативом глубокого вентрального снятия (рис. 1, 11). Объемное расщепление характеризует нуклеус подтреугольной в плане формы на отдельности галечного сырья. Ударная площадка прямая, подготовлена серией крупных снятий. Дуга скалывания занимает половину периметра ударной площадки.

Отдельного внимания в коллекции заслуживает конусовидное ядрище для получения пластинок и микропластин (рис. 1, 12 ). В качестве заготовки для изделия был использован крупный массивный

Рис. 1 . Каменная индустрия из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры (художник Н.В. Вавилина).

1 – бифас; 2 – пластинка с ретушью; 3, 10 – резцы; 4 – скребок; 5, 7, 9 – ретушированные пластины; 6, 8 – скребла; 11, 12 – нуклеусы.

отщеп. Округлая в плане ударная площадка гладкая и ровная, она представляет собой вентральную поверхность скола-заготовки. Почти по всему периметру фронта ядрище несет негативы мелких сколов, из которых более ранние были мелко- и микропла-стинчатыми с закрученным и искривленным профилем. Негативы более поздних снятий – короткие, закончились заломами.

Дополняют коллекцию нуклевидных форм 13 нук-левидных обломков в виде крупных угловатых отдельностей галечного сырья с негативами бессистемных снятий.

Отщепов в коллекции 928 экз., преимущественно мелкого размера (63 %). Для изделий среднего и крупного размера характерны гладкая (68 %) или естественная (21 %), реже двугранная или фа-сетированная (по 4 %) остаточная ударная площадка. Сколы с другими типами площадки единичны. Редкие экземпляры (13 %) имеют подправку карниза остаточной ударной площадки с помощью прямой или обратной редукции. Распределение отщепов по типу дорсальной огранки следующее: с продольной однонаправленной – 38 %, с ортогональной – 15 %, с продольной бинаправлен-ной – 14 %. Доля сколов с естественной или гладкой дорсальной стороной составляет 17 и 16 % соответственно.

Небольшой серией (35 экз.) представлены пластины. Для сколов этого типа характерна гладкая, реже фасетированная или линейная о статочная ударная площадка. В ряде случаев остаточная ударная площадка несет следы подправки карниза прямым (4 экз.) или обратным (3 экз.) редуцированием. Дорсальная огранка пластин продольная одно-или бинаправленная, единичные изделия имеют ортогональную огранку или гладкую дорсальную сторону. В коллекции также имеется пять пластинок с точечной о статочной ударной площадкой и продольной параллельной дорсальной огранкой.

Отходы производства включают 13 колотых галек и валунов, 537 обломков и осколков, 35 чешуек.

Разнообразным и представительным в коллекции слоя 11 является орудийный набор, насчитывающий 87 экз.

Атипичные леваллуазские острия (5 экз.) представляют собой изделия подтреугольной формы с округлым дистальным окончанием. Дорсальная огранка в целом Y-образная с негативами дистальной и латеральной подправки. Остаточная ударная площадка выпуклая в плане, полностью или наполовину фасетированная.

Среди ярких орудийных форм следует отметить проксимальный фрагмент удлиненного листовидного бифаса, полностью покрытого негативами встречных параллельных сколов (рис. 1, 1 ).

Большим разнообразием отличаются скребла (16 экз.) – продольные выпуклые (5 экз.) и прямое; двойное продольное прямое; диагональные выпуклые (3 экз.) (рис. 1, 6 ) и прямое; конвергентные (3 экз.) (рис. 1, 8 ); поперечные выпуклые (2 экз.). Заготовками для скребел служили крупные от-щепы, как правило, короткие, реже удлиненные или укороченные. Для оформления скребел чаще всего использовалась дорсальная краевая или захватывающая крутая или полукрутая субпараллельная крупнофасеточная средне- или сильномодифи-цирующая ретушь.

Скребки (2 экз.) – один концевой, на медиально-дистальном фрагменте крупного скола. Лезвие подготовлено высокой сильномодифицирующей отвесной ретушью, придающей изделию стрельчатое окончание (рис. 1, 4 ). Другой скребок – угловой на среднем коротком отщепе. Округлое лезвие оформлено на углу между дистальным и продольным краем заготовки дорсальной крутой ретушью.

Угловые многофасеточные резцы (2 экз.) изготовлены на фрагментах пластины (рис. 1, 3 ) и крупного скола (рис. 1, 10 ). Резцовые сколы сняты с подготовленной при помощи ретуши ударной площадки.

Зубчатые орудия представлены двумя изделиями с продольным выпуклым дорсальным лезвием и одним экземпляром с обработкой на ¾ периметра. Заготовками для орудий служили крупные короткие сколы. Рабочий край оформлялся крутой среднемо-дифицирующей ретушью.

Выемчатые орудия (3 экз.) оформлены ретушированным анкошем на продольном или поперечном крае заготовок, которыми служили фрагмент пластины и крупные короткие отщепы.

Ретушированные пластины (3 экз.) представлены проксимально-медиальным фрагментом с интенсивной обработкой продольных краев дорсальной параллельной сильномодифицирующей ретушью (рис. 1, 5 ) и двумя целыми изделиями с аналогичной обработкой по одному краю (рис. 1, 7, 9 ).

Тронкированно-фасетированные изделия (2 экз.) представляют собой крупные сколы с усеченным ретушью проксимальным краем. С подготовленной таким образом площадки на дорсальную сторону заготовки было сделано несколько мелких снятий.

Дополняют коллекцию инвентаря отщепы (30 экз.), пластины (7 экз.) и пластинка (рис. 1, 2 ) с эпизодической ретушью, а также неопределимые фрагменты орудий (13 экз.).

Вместе с каменной индустрией в слое 11 были найдены разнообразные украшения (16 экз.): браслет, подвески с кольцевой нарезкой и сверленными

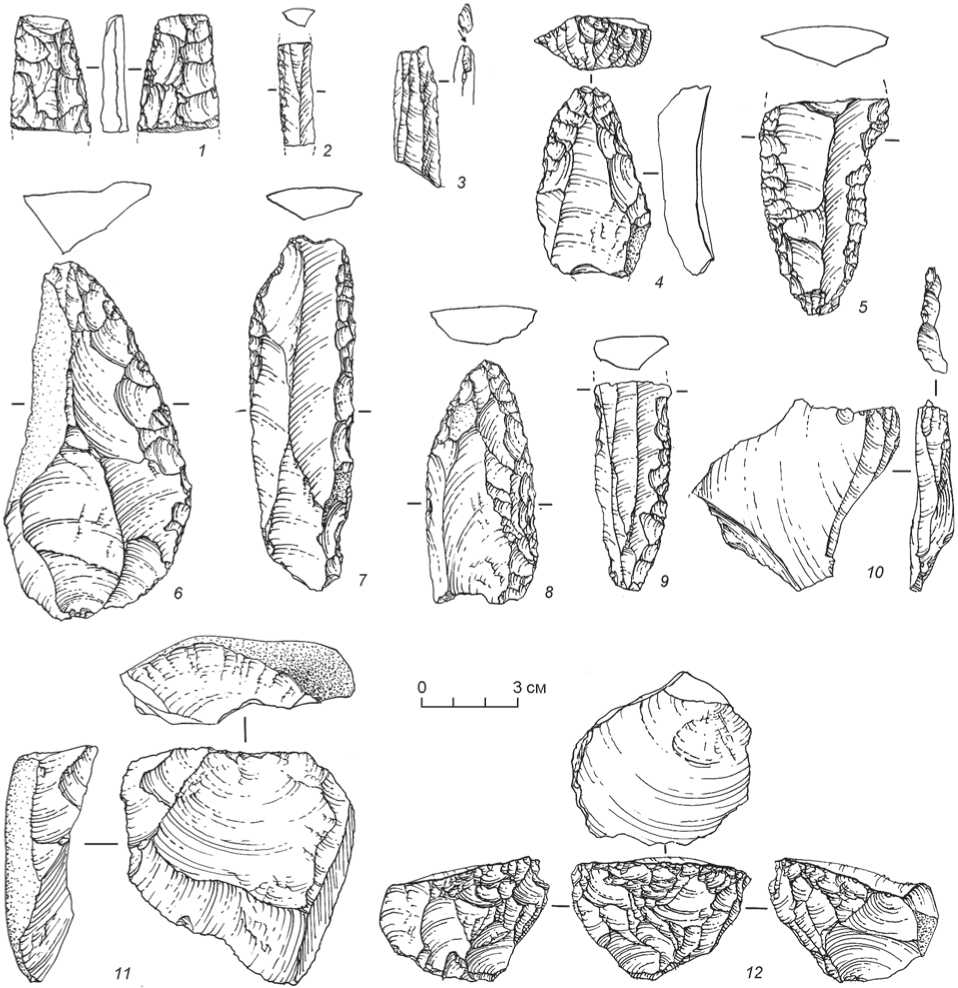

Рис. 2 . Каменная индустрия из слоя 9 в южной галерее Денисовой пещеры (художники Н.В. Вавилина и О.В. Тупицына).

1 – скребок; 2–4 пластинки; 5 – технический скол; 6–10 – пластины с ретушью; 7 – бифас; 8 – пластина; 9 – ретушированная пластина;

11 – выемчатое орудие; 12 – скребло.

отверстиями, пронизки и фрагмент кости с орнаментом. Для изготовления украшений использовались разнообразные материалы – бивень мамонта, зубы и трубчатые кости животных, раковины моллюсков и мягкий поделочный камень.

В пределах слоя 9 обнаружено 510 каменных артефактов.

В числе нуклевидных форм три нуклеуса и семь нуклевидных обломков. Одно из ядрищ – одноплощадочное, монофронтальное, параллельное, плоскостное, оформлено на крупной гальке. Ударная площадка подготовлена несколькими крупными снятиями. Другое ядрище – радиальное, бифрон-тальное. Расщепление осуществлялось по всему периметру изделия от ребра без подготовки ударной площадки. Третий нуклеус – торцовый, на отдельности гальки. Ударная площадка и латерали гладкие, узкий фронт несет негативы мелких коротких снятий.

Среди продуктов расщепления имеется технический скол подправки края ударной площадки нуклеуса для получения пластинок/микропластин (рис. 2, 5 ).

Отщепы (210 экз.) представлены заготовками в основном средних и крупных размеров с гладкой, реже линейной, точечной или фасетирован-ной остаточной ударной площадкой, в ряде случаев с прямой редукцией карниза. Дорсальная огранка отщепов преимущественно продольная, однонаправленная, реже ортогональная. Распространены экземпляры с гладкой или естественной дорсальной стороной.

Пластины (24 экз.) – сколы с гладкой остаточной ударной площадкой и продольной одно-, реже бинаправленной огранкой (рис. 2, 8 ). В коллекции присутствуют также пластинки (5 экз.) (рис. 2, 2–4 ) и микропластина.

Категория отходов производства включает пять колотых валунов, 242 обломка и осколка, восемь чешуек.

В составе орудий (28 экз.) наиболее яркими формами являются фрагмент удлиненного листовидного бифаса (рис. 2, 7 ) и концевой скребок высокой формы на пластине (рис. 2, 1 ). Скребла (2 экз.) представлены дорсальными вариантами с выпуклым (рис. 2, 12 ) и прямым лезвиями, оформлены на крупных укороченных отщепах. Ретушированная пластина состоит из двух фрагментов (рис. 2, 9 ). Выемчатое орудие оформлено сильномодифи-цирующей вентральной ретушью на продольном крае крупного короткого отщепа (рис. 2, 11 ). Дополняют орудийный набор отщепы (12 экз.) и пластины (9 экз.) (рис. 2, 6, 10 ) с эпизодической ретушью, а также неопределимый фрагмент орудия.

Материалы раскопочных работ 2017 г. показали, что для палеолитического комплекса раннего этапа верхнего палеолита из отложений слоя 11 характерно сочетание ярких форм верхнепалеолитических орудий (концевые скребки, резцы, ретушированные пластины) и среднепалеолитического компонента (скребла, леваллуазские острия и пластины). Каменная индустрия слоя 9 демонстрирует дальнейшее развитие верхнепалеолитических традиций, выраженное в широком использовании пластинчатых заготовок в качестве орудийных форм и в развитии мелко- и микропластинчатой технологии.

Список литературы Новые результаты исследований верхнепалеолитического комплекса в южной галерее Денисовой пещеры

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Ульянов В.А., Черников И.С., Колобова К.А. Новые результаты исследований среднепалеолитического комплекса Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - Т. IX, ч. 1. -С. 112-116.

- Козликин М.Б. Палеолитические комплексы восточной галереи Денисовой пещеры: автореф. дис..канд. ист. наук. - Новосибирск, 2017. - 28 с.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.