Новые результаты исследования голоценовых отложений в Денисовой пещере

Автор: Шуньков М.В., Ульянов В.А., Козликин М.Б., Чеха А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2015 г. в центральном зале и восточной галерее Денисовой пещеры были изучены небольшие участки голоценовых отложений. В результате работ получены новые данные по стратиграфии, литологии и условиям осадконакопления голоценовой толщи пещеры, а также коллекция археологических материалов. Голоценовая толща образовалась за относительно короткий по геологическим меркам срок, для которого характерна небольшая по сравнению с природными изменениями плейстоцена амплитуда региональных ландшафтно-климатических флуктуаций. При этом доминирующим фактором формирования основной части голоценовых осадков в пещере являлась хозяйственная деятельность человека. Интенсивность накопления отдельных горизонтов, возникновение седиментационных перерывов и постседиментационных нарушений, а также особенности диагенетического преобразования вещества определялись не столько природными, сколько антропогенными факторами. Основной массив археологических материалов представлен фрагментами керамики без орнамента и продуктами раскалывания камня. Орнаментированная керамика и редкие изделия из кости соотносятся с несколькими крупными культурно-хронологическими этапами. Афанасьевская культура представлена фрагментами толстостенной керамики с наклонными оттисками гладкого или гребенчатого штампа, шагающей гребенкой и глубоко прочерченными линиями. К переходному времени от бронзового века к железному относится керамика с композицией из оттисков гребенчатого штампа и «жемчужин». Фрагменты венчиков без орнамента или с рядом «жемчужин», а также костяные втульчатые и черешковые наконечники стрел относятся к раннему железному веку. Гунно-сарматское время представлено наконечниками стрел из кости с раздвоенным насадом или выступающей втулкой-свистунком.

Горный алтай, денисова пещера, голоцен, стратиграфия, керамика, бронзовый век, ранний железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/14522278

IDR: 14522278 | УДК: 903.32

Текст научной статьи Новые результаты исследования голоценовых отложений в Денисовой пещере

В полевом сезоне 2015 г. было продолжено изучение голоценовых отложений в центральном зале (сектор IV) и восточной галерее (сектор VI) Денисовой пещеры. В центральном зале на площади квадратов Ж-9, -10, З-9, -10 и И-10, К-10 был разобран участок, расположенный у входа в восточную галерею. В галерее голоценовая толща была изучена в наиболее удаленной от входа части полости на площади квадратов Ж-2–4.

При выделении литологических слоев за основу было принято строение отложений в южной и восточной галереях пещеры, где голоценовая толща разделена на слои 0–8. В разрезе 2015 г. в центральном зале были выделены только слои 2–8, верхняя часть отложений на данном участке не сохранилась.

Слои 2, 3 и верхняя часть слоя 4 нарушены антропогенным углублением, заполнение которого представляет собой перемес этих отложений. Ненарушенная часть разреза имеет следующее строение.

Слой 2. Переслаивающаяся толща суглинков легких, ярко-белесого цвета, насыщенных фрагментами пережженных костей, мощностью 1–2 см, и суглинков легких, темно-серых мощностью от 2 до 5 см. Отмечены включения линзовидных прослоев черно-коричневого цвета, обогащенных сажистым детритом. Нижняя граница условно проведена по кровле черно-коричневого прослоя, в котором появляются признаки слабых инволюционных деформаций. Мощность слоя составляет 30 см.

Слой 3. Пачка легкосуглинистых отложений, представляющих собой линзы кострового материала мощностью 1–3 см, с ярко-белым и светлосерым слабо уплотненным мучнистым заполнителем, насыщенным фрагментами пережженных костей и древесного угля. Костровые линзы переслаиваются тонкими (0,5–1,5 см) невыдержанными по простиранию лентами темно-коричневого и коричнево-черного легкого суглинка. Отмечены редкие включения копролитов мелкого рогатого скота интенсивного черного цвета с непрочной структурой.

Характерным признаком слоя 3 является развитие инволюционных деформаций в виде фестончатой гофрировки, постепенно затухающих по направлению от центрального зала к восточной галерее. Ширина гофр от 3 до 10–15 см, вертикальная амплитуда не превышает 2–3 см. Вероятно, они связаны с промерзанием и оттаиванием сезонно-деятельного слоя. Местами инволюции вызваны пожогом костров на поверхности насыщенного влагой и промерзшего грунта. Нижняя граница слоя 3 условно проведена по кровле маломощного (1–2 см) прослоя суглинков легких, пылеватых, пепельно-серых с сизоватым оттенком. Мощность слоя составляет 20–22 см.

Слой 4 ранее в галереях был разделен на три горизонта: 4.1–4.3. В описываемом разрезе выделены только горизонты 4.2 и 4.3.

Горизонт 4.2. Переслаивающаяся толща суглинков легких, светло-серых с сизым оттенком и серо-коричневых с линзами суглинков легких, черно-коричневых. Мощность сероцветных и светло-палевых прослоев не выдержана по простиранию, составляет от 2 до 5 см. Черно-коричневые прослои выдержаны хорошо, прослеживаются по всему разрезу, несмотря на относительно малую мощность (от 0,5 до 2,0 см). Светло-палевые прослои сосредоточены преимущественно в нижней половине слоя. Палевый оттенок обусловлен включениями (до 40–50 % проективной площади) копролитов мелкого рогатого скота светло-коричневого цвета. Нижняя граница горизонта 4.2 условно проведена по тонкому (0,5–1,0 см), но хорошо выдержанному по всему разрезу черно-коричневому сажистому прослою. Мощность горизонта составляет 20–22 см.

Горизонт 4.3. Пачка слабо сцементированных прослоев суглинков легких, белесых, с невыдержанными по простиранию (от 5 до 30 см) маломощными (1–2 см) линзовидными прослоями суглинков светло-серых с сизоватым оттенком. Отличительными признаками слоя является цементация осадка, а также включения характерных только для этого слоя прочных недеформирован-ных копролитов мелкого рогатого скота палевокоричневого цвета, умеренно реагирующих с HCl. Условно нижняя граница проведена по тонкому (0,5–1,0 см), но хорошо выдержанному по всему разрезу прослою рыхлого коричнево-черного сажистого легкого суглинка. Мощность горизонта составляет 20 см.

Слой 5. Суглинок легкий, серого и коричнево-серого цвета, рыхлый, пористый, с тонкими (до 1 см) прослоями суглинков легких, сажистых, коричнево-черных. Характерны включения непрочных копролитов черно-коричневого цвета. Нижняя граница слоя четкая, неровная, деформирована просадочными процессами в нижележащих отложениях, проведена по кровле сцементированного фосфатным (?) цементом щебнистого горизонта и подчеркивается резким изменением химического состава отложений – заполнитель слоя 5 активно реагирует с HCl, заполнитель подстилающих отложений не реагирует совсем. Мощность слоя составляет 15 см.

Слой 6. Щебнистый горизонт с легкосуглинистым заполнителем преимущественно базального типа. Щебнистый материал концентрируется в двух прослоях: прикровельный бронирующий горизонт щебня таблитчатой формы, плотно сцементированного светло-серым и белесым (фосфатным?) супесчаным заполнителем, и приподошвенный горизонт субгоризонтально ориентированного уплощенного щебня, неравномерно сцементированный белесым мучнистым легкосуглинистым заполнителем. Средне- и мелкоразмерный щебень, изначально представлявший собой обломки известнякового состава, почти полностью преобразован в белесые фосфатные стяжения, не реагирующие с HCl.

Щебнистые горизонты разделены прослоем легкосуглинистого заполнителя с сильно деформированной линзовато-слоистой текстурой, сформированной неоднородными включениями суглинков белесых, серых, палевых оттенков, а в нижней части слоя – с включениями деформированных линз суглинков охристо-красного, розового и малинового оттенков, характерных для осадка подстилающего слоя 7. Фрагменты красноцветных суглинков попали в слой 6 при биогенном выбросе вещества слоя 7 в результате деятельности землероев.

Нижняя граница слоя 6 условно проведена по хорошо выдержанному по всей площади раскопа черно-коричневому сажистому прослою мощностью от 2 до 3 см. Мощность слоя составляет от 20 до 25 см в соответствии с неровностью кровли.

Слой 7. Суглинки легкие, пылеватые, характерных ярко-белесых и светло-розовых оттенков. Структура пылеватая, текстура аморфно-пятнистая, вследствие сильной пораженности землеро-ями – до 50–60 % проективной площади. В слое наблюдаются признаки перемешивания вещества в сухом состоянии. Нижняя граница проведена по исчезновению яркого бело-малинового окраса заполнителя и переходу к черно-коричневому сажистому прослою в кровле слоя 8.

Слой 8. Супеси и суглинки легкие, пылеватые, тонкого механического состава. Представлен двумя горизонтами, хорошо выдержанными по простиранию. Верхний горизонт – супесь черно-коричневая сажистая, пылеватая, однородная. Сильно, до 50 % проективной площади, поражен землероями. Нижний горизонт – суглинок легкий, темно-коричневого и буро-коричневого цвета, тонкий (пылеватый), пачкающий руки. Мощность темного-коричневого прослоя от 2 до 4 см. Нижняя граница слоя четкая, проводится по резкому изменению цвета заполнителя при переходе к палевым и светло-палевым лессовидным суглинкам плейстоценового возраста.

Голоценовые отложения в дальней части восточной галереи сильно редуцированы и повреждены антропогенными нарушениями и деятельностью землероев. На исследованном участке 472

выделены только слои 4–6, которые в целом соответствуют описанным выше аналогам из центрального зала.

Большинство находок в раскопе центрального зала было получено из перемешанных отложений антропогенного углубления. По немногочисленным фрагментам орнаментированной керамики и изделиям из кости коллекцию можно разделить на несколько культурно-хронологических этапов.

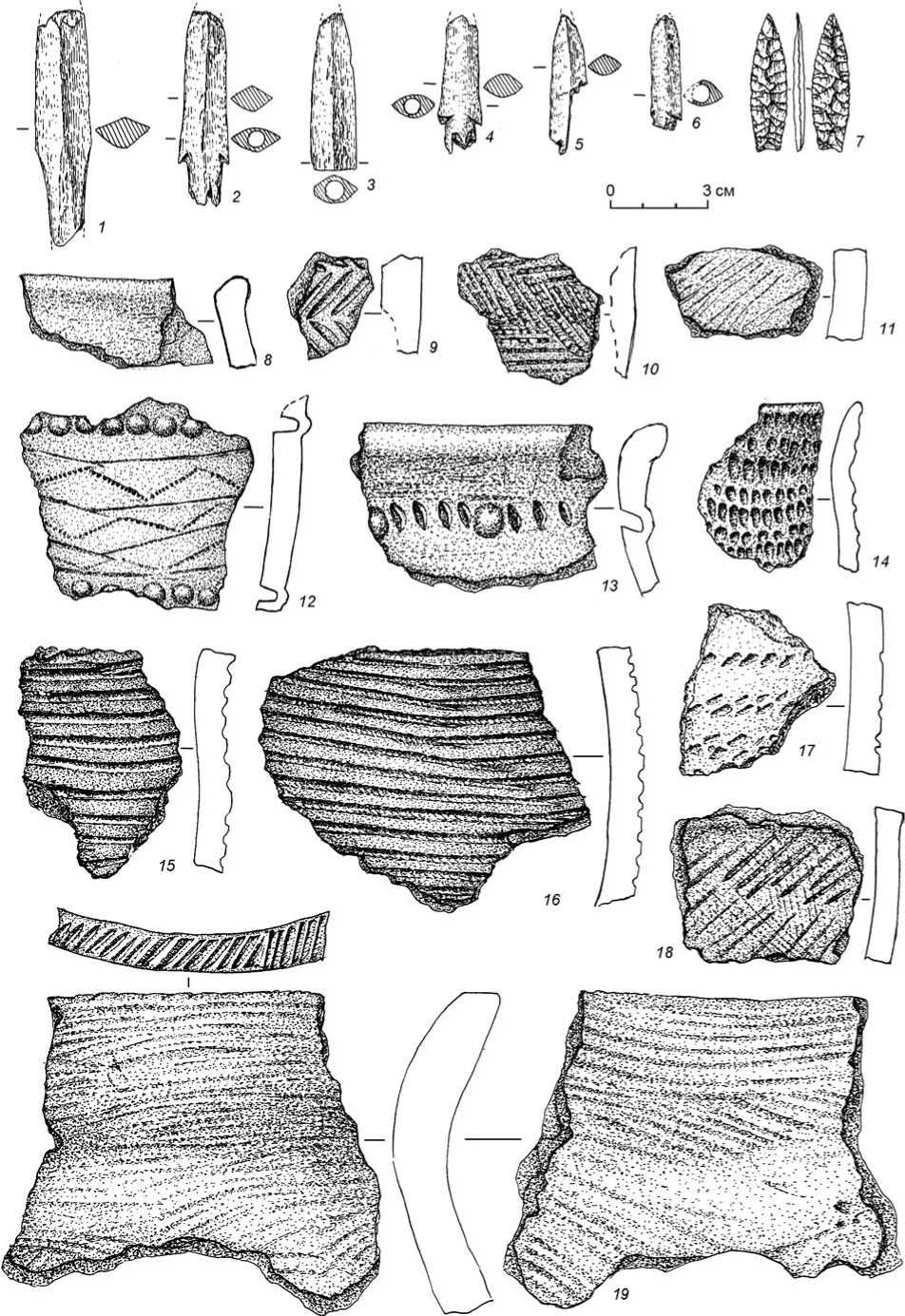

Толстостенная керамика с примесью дробленой породы, орнаментированная косо-поставленным гребенчатым (см. рисунок , 10, 18 ) или гладким (см. рисунок , 9 ) штампом, а также оттисками шагающей гребенки (см. рисунок , 11 ), относится к афанасьевской культуре.

К переходному времени от бронзового к железному веку относится фрагмент керамики, орнаментированный горизонтальными прочерченными линиями, между которыми заключен зигзаг, нанесенный гребенчатым штампом. В композицию входят также ряды «жемчужин» (см. рисунок , 12 ).

К раннему железному веку относятся неорна-ментированные фрагменты венчиков с округлым срезом (см. рисунок , 8 ), а также фрагмент венчика с рядом жемчужин, разреженных оттисками уголка лопаточки (см. рисунок , 13 ). К этому же периоду относятся четыре костяных наконечника стрел, аналоги которым были ранее найдены в центральном зале [Деревянко, Молодин, 1994, с. 101–105]. Два экземпляра неполной сохранности имеют ромбическое сечение и выступающую втулку (см. рисунок , 5, 6 ). Одним экземпляром представлен четырехгранный наконечник со скрытой втулкой (см. рисунок , 3 ). Последний наконечник – ромбический, черешковый, черешок и боек сломаны (см. рисунок , 1 ).

К гунно-сарматскому времени относятся три костяных наконечника стрел. Одним экземпляром представлен четырехгранный наконечник с ромбовидным в сечении пером, намеченными жальцами оперения и раздвоенным основанием. Два наконечника четырехгранные, удлиненно-треугольные с выступающей втулкой-свистунком. Втулка и боек на обоих изделиях повреждены (см. рисунок , 2, 4 ).

В ненарушенной части слоя 4 был обнаружен фрагмент венчика афанасьевского сосуда, орнаментированного рядами оттисков гладкого штампа (см. рисунок , 14 ), а также несколько отщепов, обломков и плитка сланца. В пределах слоев 5 и 6 найдены несколько отщепов, обломков и колотых галек. В слое 7 обнаружен каменный наконечник стрелы (см. рисунок , 7 ), который, скорее всего, относится к афанасьевскому комплексу, однако может иметь и более древний, неолитический, возраст.

Наконечники стрел ( 1–7 ) и керамика ( 8–19 ) из голоценовых слоев Денисовой пещеры.

Среди материалов из нарушенных отложений в восточной галерее достаточно четко выделяется только комплекс афанасьевской керамики. В его составе крупный фрагмент верхней части толстостенного сосуда, внутренняя и внешняя поверхности которого были обработаны щепой. Срез венчика орнаментирован поперечными насечками (см. рисунок , 19 ). Два фрагмента тулова орнаментированы плотно прилегающими друг к другу горизонтальными линиями, оставленными отступающе-про-тащенной лопаточкой (см. рисунок , 15, 16 ). Один фрагмент орнаментирован рядами косо поставленной двузубой гребенки (см. рисунок , 17 ).

В целом в результате работ 2015 г. были уточнены особенности стратиграфии и литологии го- лоценовых отложений Денисовой пещеры, а также получена коллекция археологических материалов, относящихся к широкому культурно-хронологическому диапазону от III тыс. до н.э. до первых веков н.э.

Список литературы Новые результаты исследования голоценовых отложений в Денисовой пещере

- Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. -Новосибирск: Наука, 1994. -Ч. 1. -262 с