Новые результаты исследования голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

Автор: Шуньков М.В., Козликин М.Б., Ульянов В.А., Федорченко А.Ю., Чеха А.Н., Бочарова Е.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. были продолжены исследования голоценовой толщи в устьевой зоне южной галереи Денисовой пещеры. В стратиграфическом разрезе этого участка пещеры выделено восемь подразделений - слои 0, 2-8. В пределах слоя 2 были обнаружены археологические материалы раннего железного века, представленные в основном фрагментами керамики, а также единичные находки эпохи Средневековья. Большая часть слоя 3 была уничтожена древней антропогенной ямой, в заполнении которой зафиксированы смешанные археологические комплексы раннего железного и раннего бронзового веков. Слои 4 и 5 содержали преимущественно фрагменты сосудов афанасьевской культуры ранней бронзы. В слоях 6 и 7 были найдены каменные артефакты, переотложенные из нижележащих плейстоценовых отложений в процессе жизнедеятельности землеройных животных. Слои 0 и 8 не содержали находок.

Горный алтай, денисова пещера, голоцен, стратиграфия, керамика, бронзовый век, ранний железный век, средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/145144924

IDR: 145144924 | УДК: 903.32

Текст научной статьи Новые результаты исследования голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

В полевом сезоне 2017 г. были продолжены комплексные исследования голоценовых отложений в южной галерее (сектор VII) Денисовой пещеры. В устьевой зоне галереи к раскопу 1999 г. [Деревян- ко, Шуньков и др., 1999; Деревянко, Молодин и др., 1999] была сделана прирезка на площади кв. Е, Ж/3–7. В полученном разрезе выделено восемь стратиграфических подразделений – слои 0, 2–8.

Слой 0. Органический детрит, бесструктурный, пылеватый, черно-серый с коричневым оттенком. Представляет собой механически разрушенный и переотложенный материал подстилающих отложений. Нижняя граница четкая, резкая, проведена по возникновению линзовидных слоистых текстур в подстилающих отложениях. Мощность слоя от 5 до 10 см.

Слой 2. Пачка чередующихся прослоев суглинков легких, пылеватых, темно-серых и светло-серых со слабым палевым оттенком, супесей сажисто-черных, сформированных тонким растительным детритом, и суглинков светло-коричневых, сформированных камбием бересты. Во включениях отмечены фрагменты древесного угля, копроли-ты мелких травоядных животных. Нижняя граница резкая, четкая, денудационного типа, условно проведена по подошве линзовидного прослоя пылеватого суглинка серого цвета. Мощность слоя 20–25 см.

С поверхности слоя 2 в толщу нижележащего слоя на глубину от 10–15 до 60–80 см была вложена антропогенная яма. Дно ямы выстлано берестой, котлован заполнен гомогенным темно-серым суглинком с включением многочисленных фрагментов берестяного камбия.

Слой 3. Пачка переслаивающихся суглинков легких, пылеватых, серых, светло-серых, палевосерых, с прослоями бересты оранжево-коричневого цвета. Приподошвенную часть слоя маркирует прослой гомогенизированного суглинка легкого, пылеватого, коричнево-серого. Нижняя граница четкая, резкая, денудационного типа, срезает слоистые текстуры подстилающих отложений. Максимальная мощность слоя 80 см.

Слой 4. Суглинки легкие, пылеватые, в верхней части слоя серые и сизовато-серые, реже – палевые и светло-коричневые с прослоями черного тонкого органического детрита. Прикровельная часть подверглась инволюционным деформациям, местами с возникновением диапиров с амплитудой внедрения в вышележащие отложения до 25 см. Во включениях отмечены непрочные копролиты мелких травоядных животных. Нижняя часть слоя представлена суглинками легкими, пылеватыми, белесыми и серыми с палевым и сизым оттенками. Нижняя граница слоя четкая, проведена по кровле черного сажистого прослоя при переходе к подстилающим темноцветным отложениям. Мощность слоя 28–33 см.

Слой 5. Суглинки легкие, серые с сизым оттенком и коричнево-серые, с тонкими многочисленными прослоями, обогащенными тонким черным детритом. Во включениях отмечены многочисленные копролиты мелких травоядных животных. В припо- дошвенной части слоя прослежен тонкий горизонт вторичной фосфатной цементации. Нижняя граница слоя волнистая, при общем субгоризонтальном характере ее залегания. Мощность слоя 15 см.

Слой 6. Выделен условно по разрозненным включениям щебня и скоплениям дресвы с частично подвергшимся фосфатизации суглинистым заполнителем в подошве слоя 5.

Слой 7. Линзовато-слоистая пачка суглинков легких, пылеватых, белесых с палевым оттенком. Заполнитель слоя отличается от вышележащих осадков полным отсутствием реакции с HCl. Текстура сильно деформированная, образована норами разных возрастных генераций. Нижняя граница слоя нарушена землероями. Ориентировочная мощность слоя 15–20 см.

Слой 8. Почти полностью уничтожен деятельностью землеройных животных. Выделен по отдельным фрагментам черного прослоя, характерного для верхней части слоя 8, и подстилающей его зоны темно-коричневого прокрашивания в кровле слоя 9. Мощность черного прослоя не превышает 1 см, зоны темно-коричневого прокрашивания – 2–3 см.

В пределах слоя 2 найдено 211 фрагментов керамических сосудов, две гальки, колотая галька и семь каменных обломков. Керамика представлена главным образом мелкими неорнаментиро-ванными фрагментами тулова сосудов. Среди орнаментированных образцов – фрагменты венчика с рядом ямок и «жемчужин», а также с рассеченным налепным валиком. Все фрагменты венчиков, в том числе неорнаментированные, имеют округлый срез. Одним фрагментом представлена часть днища и придонной зоны плоскодонного сосуда. Керамика такого типа широко представлена в комплексах из центрального зала пещеры и датируется ранним железным веком [Деревянко, Молодин, 1994]. К эпохе Средневековья относится фрагмент верхней части хорошо профилированного сосуда, орнаментированного рядом ямок (см. рисунок , 21 ).

Археологические материалы из антропогенного углубления включают 289 фрагментов керамики, три гальки, колотую гальку, шесть отщепов, 15 обломков, шесть фрагментированных костяных наконечников стрел и сланцевый оселок. Керамический комплекс имеет смешанный характер. Основная часть неорнаментированных сосудов с тонкими тщательно заглаженными стенками, а также фрагменты венчиков с округлым срезом и с рядом ямчатых вдавлений относятся к раннему железному веку. К этому же времени относятся, скорее всего, плоский черешок и трехгранный боек костяных наконечников стрел, четырехгранные нако-

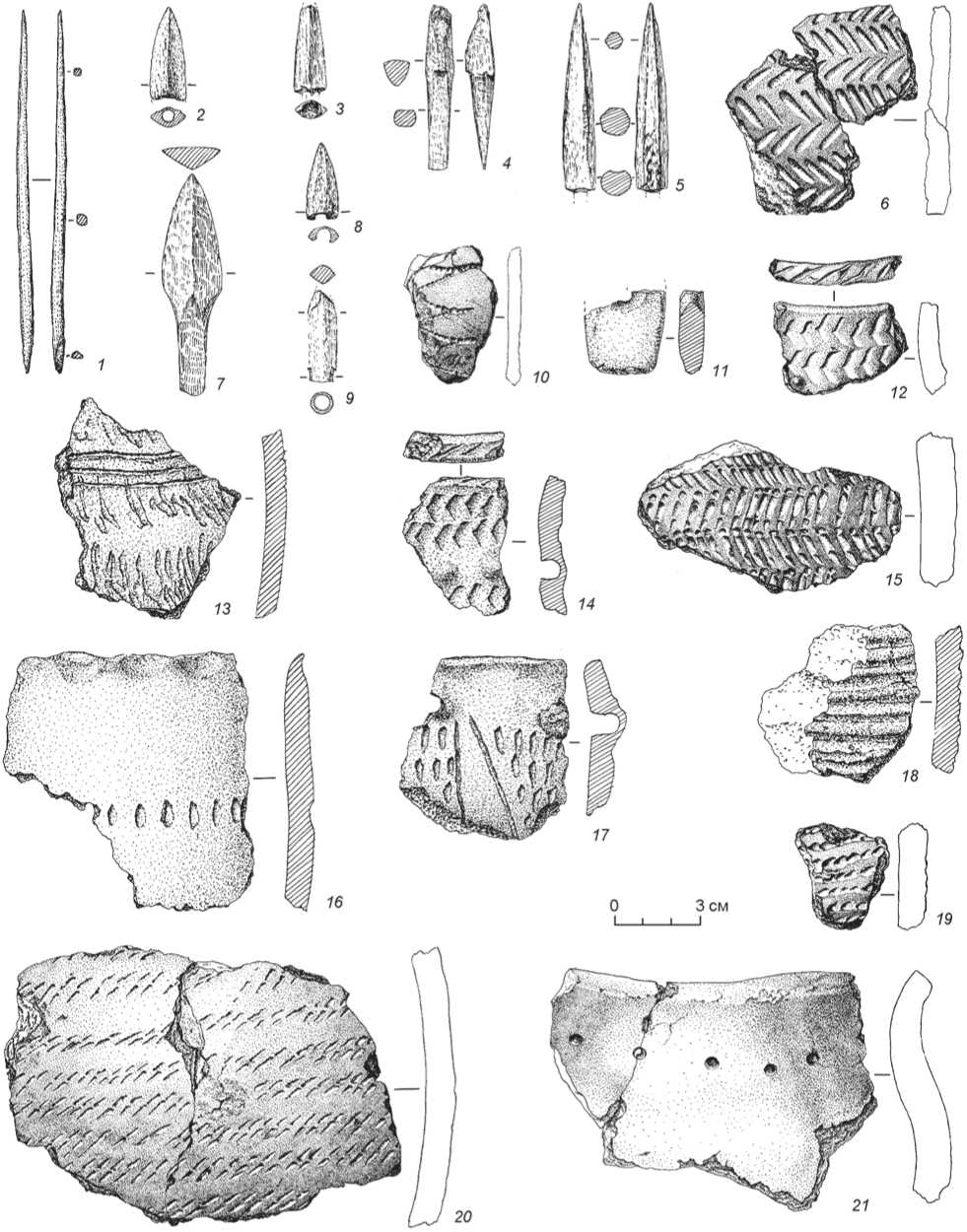

Бронзовое шило ( 1 ), костяные наконечники стрел ( 2-5, 7-9 ), каменная подвеска ( 11 ) и фрагменты керамических сосудов ( 6, 10, 12-21 ) из голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры (художники Н.В. Вавилина и М.А. Амосова).

нечники со скрытой (см. рисунок , 8 ) и выступающей (см. рисунок , 9 ) втулкой, а также трехгранная черешковая форма со сломленным бойком (см. рисунок , 4 ) и пулевидный наконечник со сломленным черешком (см. рисунок , 5 ). Однако последний предмет может быть связан и с более ранним периодом эпохи бронзы.

С ранним железным или поздним бронзовым веком связан, возможно, фрагмент сосуда, орнаментированного в верхней части рядом «жемчужин» в сочетании с прочерченными треугольниками, заполненными накольчатыми оттисками (см. рисунок , 17 ).

Толсто стенная керамика с высоким содержанием крупной дресвы, орнаментированная косо поставленным гребенчатым штампом, относится к афанасьевской культуре раннего бронзового века [Там же]. Отдельно следует отметить сланцевый оселок удлиненно-подпрямоугольной формы с тщательно заполированной поверхностью, который может быть датирован в широком хронологическом интервале от раннего бронзового века до Средневековья.

Слой 3 на основной площади раскопа нарушен антропогенным углублением. В сохранившейся части слоя найдено 83 мелких фрагмента керамики, галька, восемь обломков, две плитки сланца, наконечник стрелы, подвеска. Керамика преимущественно гладкостенная. Отдельными фрагментами представлены неорнаментированные венчики раннего железного века и части афанасьевских сосудов с гребенчатым и елочным орнаментом. Четырехгранный костяной наконечник со скрытой втулкой (см. рисунок , 2 ) датируется ранним железным веком. Фрагмент подвески из мягкого поделочного камня (см. рисунок , 11 ) может быть датирован в диапазоне от раннего бронзового века до Средневековья.

С отложениями слоя 4 связано наибольшее количество находок – 454 фрагмента керамики, 5 галек, 2 колотые гальки, 11 отщепов, 20 обломков, 19 плиточек сланца, 1 бронзовое шило, 2 костяных наконечника стрел. Основу керамического комплекса составляют фрагменты афанасьевской посуды. Это главным образом мелкие неорнамен-тированные фрагменты толсто стенных сосудов с крупными зернами дресвы в тесте и с поверхностью, заглаженной щепой. Орнаментированная керамика представлена фрагментами тулова с оттисками гладкой качалки, заключенными между прочерченными линиями (см. рисунок, 13); с оттисками отступающей палочки, образующей плотные глубокие горизонтальные линии (см. рисунок, 19); с прочерченными глубокими горизон- тальными канавками (см. рисунок, 18); с наклонными оттисками гребенчатого штампа (см. рисунок, 20), однонаправленными или образующими горизонтальную «елочку».

На деформированном участке слоя у скальной стены пещеры зафиксированы фрагменты неорнаментированной тонкостенной керамики с хорошо заглаженной поверхностью и фрагменты венчиков без орнамента с округлым срезом, а также венчик с защипами на срезе и с рядом наколов в верхней части (см. рисунок , 16 ), возраст которых соответствует, скорее всего, раннему железному веку. На этом же участке найдено бронзовое шило с четырехгранным сечением (см. рисунок , 1 ), которое может быть датировано афанасьевской эпохой или более поздним временем, а также четырехгранный костяной наконечник со скрытой втулкой (см. рисунок , 3 ) и трехгранный черешковый наконечник (см. рисунок , 7 ) скифского времени.

Неоднозначна культурно-хронологическая атрибуция фрагментов сосуда, орнаментированного рядами плотных оттисков уголка лопаточки в сочетании с рядом «жемчужин» (см. рисунок , 12, 14 ). Эта керамика может быть датирована как поздним этапом бронзового века, так и ранним железным веком.

В слое 5 найдено 29 фрагментов керамики, 2 отщепа, 1 обломок и 4 сланцевые плитки. Керамика афанасьевской культуры, в основном без орнамента. Два фрагмента орнаментированы гладким (см. рисунок , 6 ) и гребенчатым (см. рисунок , 15 ) штампами, оттиски которых образуют горизонтальные «елочки».

В пределах слоев 6 и 7 найдены каменные ар-те факты палеолитического облика – 21 отщеп, 1 пластина и 23 обломка, перемещенные, вероятнее всего, землероями из кровли плейстоценовых отложений.

В слое 8 археологические материалы не обнаружены.

В целом результаты работ 2017 г. позволили получить дополнительную характеристику литолого-стратиграфического строения толщи голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры, а также заметно увеличить коллекцию археологических материалов в культурно-хронологическом диапазоне от III тыс. до н.э. до раннего Средневековья.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 17-29-04206.

Список литературы Новые результаты исследования голоценовых отложений в южной галерее Денисовой пещеры

- Деревянко А.П., Молодин В.И. Денисова пещера. -Новосибирск: Наука, 1994. -Ч. 1. -262 с.

- Деревянко А.П., Молодин В.И., Шуньков М.В., Анойкин А.А. Археологическое изучение голоценовых слоев Денисовой пещеры//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -Т. 5. -С. 348-353.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Агаджанян А.К., Анойкин А.А., Ульянов В.А. Изучение голоценовых отложений Денисовой пещеры//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -Т. 5. -С. 354-359.

- Derevianko A.P., Molodin V.I. Denisova peshchera. Novosibirsk: Nauka, 1994, pt. 1, 262 p. (in Russ.).

- Derevianko A.P., Molodin V.I., Shunkov M.V., Anoikin A.A. Arkheologicheskoe izuchenie golotsenovykh sloev Denisovoi peshchery. In Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 1999, vol. 5, pp. 348-353 (in Russ.).

- Derevyanko A.P., Shunkov M.V., Agadzhanyan A.K., Anoikin A.A., Ul'yanov V.A. Izuchenie golotsenovykh otlozhenii Denisovoi peshchery. In Problems of Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring Territories. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 1999, vol. 5, pp. 354-359 (in Russ.).