Новые страницы истории Березово: дендрохронологическое исследование

Автор: Мыглан В.С., Визгалов Г.П., Жарников З.Ю., Баринов В.В., Петрова Е.Н., Тайник А.В., Филатова М.О.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Берёзов - это город с богатой историей. На территории археологического памятника Берёзовское городище сохранилось значительное количество древесины. Для ее календарной датировки был привлечен дендрохронологический метод, позволяющий установить время сооружения археологических памятников (заготовки древесины) с точностью до года / сезона. Материалом для дендрохронологических исследований, проведенных в Сибирской дендрохронологической лаборатории, послужили 190 образцов археологической древесины в виде спилов. Перекрестное датирование выполнялось по стандартной методике. В результате проведенного исследования была выполнена дендрохронологическая датировка археологических объектов Берёзовского городища (Берёзово, ХМАО). Было датировано 26 построек из девяти усадеб. Новые данные позволили соотнести их с выявленными ранее этапами периодизации застройки города, принять участие в дискуссии о времени основания города и апробировать новую методику пробоподготовки археологической древесины для дендрохронологического анализа.

Дендрохронология, дендроархеология, археология русских, берёзов

Короткий адрес: https://sciup.org/147241598

IDR: 147241598 | УДК: 902.674 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-7-91-117

Текст научной статьи Новые страницы истории Березово: дендрохронологическое исследование

Берёзовское городище находится в исторической части поселка Берёзово (ранее город Берёзов) – административного центра Берёзовского района ХМАО, расположенного на левом берегу реки Северная Сосьва – притока Оби. В прошлом благодаря выгодному географическому положению на пересечении путей из европейской части России к Нижней Оби (и далее по Иртышу в Среднее и Южное Зауралье) Берёзов долгое время был основным опорным пунктом русского освоения Нижнего Приобья. В условиях фронтира он почти сразу стал военно-административным центром этой огромной территории.

Несмотря на имеющиеся письменные свидетельства, в настоящее время существуют разные точки зрения на вопрос о времени основания города и этапов его застройки. Согласно архивным источникам, город Берёзов был заложен летом 1593 г. воеводой Н. В. Траха-ниотовым, князем М. П. Волконским и головой И. Змеевым с целью подчинения и обложения ясаком местных «инородцев», а также осуществления контроля над торговыми путями: «А как де он (воевода П. И. Горчаков. – С. Т .) был на Берёзове, и до него и при нем торговые всякие люди со всякими товары зимним путем ходили на Берёзов с Выми через Камень на собаках, а летним де водяным путем из Сибири ходят с Берёзова и на Тобольской, а коли для поспешания – ино через Камень, не займуя Тобольска» [РИБ, 1875]. Эта же точка зрения нашла отражение в работах А. Т. Шашкова [2003] и Я. Г. Солодкина [2004]. Кроме того, существует альтернативный взгляд на время основания Берёзова. Так, по мнению ряда исследователей, город был основан раньше – в 1586–1587 гг. [Андреев, 1940; Резун, Васильевский, 1989; Миненко, 2000; Ромодановская, 2002]. Другими исследователями было высказано предположение, что на месте будущего Берёзовского острога ранее существовало русско-зырянское торгово-промышленное поселение [Проект зон…, 2011].

Не менее важной темой для исследования развития города является вопрос о периодизации застройки Берёзова. Проведенные в последние годы масштабные археологические раскопки на Берёзовском городище позволили получить большой массив фактических данных для выделения этапов развития города [Визгалов, 2008; 2010; Пархимович С. Ю., 2013; Кар-даш, 2019; Пархимович С. Г., 2020; Проект зон..., 2011]. Результаты исследований показали, что в стратиграфии остатки построек разделены угольно-золистыми прослойками, которые предварительно могут быть соотнесены с датами известных крупных пожаров [Визгалов, Пархимович, 2010, с. 391–393]. Однако в историческом прошлом Берёзова пожары случались довольно часто, поэтому использование для календарной привязки только стратиграфического метода чревато ошибками.

Учитывая, что в Берёзовском городище сохранилось значительное количество древесины, наибольшие перспективы открывает привлечение дендрохронологического метода: он дает возможность установить время сооружения археологических памятников (заготовки древесины) с точностью до года / сезона (см. [Черных, 1996; Мыглан, Жарников, 2014] и др.). В нашем случае получение календарных дат сооружения каждой археологической постройки позволит осуществить точную привязку археологических строительных ярусов, т. е. верифицировать существующие варианты периодизации застройки Берёзовского городища.

Материалы и методы

За прошедшее десятилетие в ходе археологических исследований была раскопана значительная часть Берёзовского городища и найдены остатки большого количества археологизи-рованных построек. Как это обычно бывает, после частых городских пожаров от деревянных сооружений сохранились только нижние венцы (от одного до трех). Согласно историческим данным, наиболее сильные пожары пришлись на 1642, 1719, 1764, 1806, 1887 и 1908 гг. [Русское старожильческое население…, 2007; Проект зон…, 2011]. В ходе последующего (после-пожарного) строительства нижние венцы построек засыпали глиной и печиной (разбитыми кирпичными и глинобитными печами). Таким образом, нижние венцы руинированных построек становились своеобразным фундаментом для новых строений. Это приводило к тому, что планировка и контуры верхних построек почти полностью соответствовали таковым из нижележащих. По этим слоям из глины и остатков построек были выделены 6 археологических строительных ярусов.

Первый ярус залегал на глубине от 237–270 до 280–297 см относительно единого репера. Постройки, найденные в нем, предварительно были отнесены к XIX–XX вв. [Пархимо-вич С. Г., 2020]. Второй строительный ярус: найденные на нем постройки датировались по артефактам второй половиной XVIII – начала XIX в. К нему относятся постройки усадьбы № 1. Третий строительный ярус по археологическим находкам датируется XVIII в. К нему относятся постройки усадеб № 3 и 4. На четвертый ярус приходятся постройки усадеб № 5 и 6. Судя по находкам, этот ярус предварительно был датирован второй половиной XVII в. К пятому ярусу относятся постройки усадеб № 7 и 8, по находкам они были отнесены к середине XVII в. К шестому ярусу относятся основания построек № 21 из 7 усадьбы и две ямы хозяйственного назначения. Нижняя граница шестого строительного яруса в настоящий момент точно не установлена и условно относится ко времени основания города – концу XVI в.

Для удобства анализа данных все выделенные объекты (постройки) жилого и хозяйственного назначения были сгруппированы в усадьбы [Кардаш, 2019; Пархимович С. Г., 2020]. Устройство усадеб было выполнено в традициях Русского Севера [Власова, 2001; Ащепков, 1950]. Они представляли собой дома-связи, состоящие из избы на высоком подклете, сеней и клети, хозяйственных построек (амбаров, стаек, бани) чистого и хозяйственного дворов.

В настоящее время кроме археологического датирования по строительным ярусам существует еще одна периодизация, сделанная на основе анализа исторических планов города [Проект зон…, 2011]. В ней выделяется пять этапов. Первый относится к основанию города (конец XVI в.), второй этап соотносится со временем, когда население начало строить свои дома за стенами острога (первая половина XVII в.), следующие два этапа связаны с последствиями пожаров 1642 и 1719 гг., а последний этап относится ко времени, когда Берёзов утратил свою оборонительную функцию и стал административным и торговым центром.

Материалом для дендрохронологических исследований, проведенных в Сибирской дендрохронологической лаборатории, послужили 190 образцов археологической древесины в виде спилов. Образцы были отобраны с построек под номерами: 1, 2, 10, 11, 12 (изба и сени), 14, 15 (изба и сени), 17, 18 (изба, сени и клеть), 19, 20 (изба и хозяйственная постройка), 21 (изба, сени и хозяйственный двор), 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36; кроме образцов бревен построек были взяты спилы с конструкций заплотной стены между постройками № 12 и 15, пролитой ямы, а также с различных деревянных элементов расположенных возле построек -столбы, колья, настилы и прочее (табл. 1).

Обработка дендрохронологического материала проводилась на протяжении последних нескольких лет, но за это время изменилась методика пробоподготовки и измерений, используемая в Сибирской дендрохронологической лаборатории. В ходе работы было использовано два подхода для пробоподготовки и измерения ширины годичных колец: классический, при котором измерение ширины годичного кольца выполнялось на полуавтоматической установке Lintab VI [Myglan et al., 2020], и новый, основанный на использовании методов цифровой микроанатомии. Суть подхода заключается в получении изображения годичных колец с высоким разрешением с последующим измерением сразу нескольких параметров: ширины годичного кольца, ширины ранней и поздней древесины, оптической плотности поздней древесины, дельты и др. (далее по тексту – новый способ измерения параметров годичного кольца). Процесс камеральной подготовки древесины и измерения параметров годичных колец изложен на сайте Сибирской дендрохронологической лаборатории 1, поэтому в рамках данной статьи мы не будем на нем останавливаться детально.

Таблица 1

Общая характеристика датированных образцов из археологического памятника Бер ё зовское городище

General characteristics of dated samples from the archaeological site of Berezov settlement

Table 1

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

Ярус 2 |

|||||||

|

Усадьба 1 |

|||||||

|

Постройка № 1 (изба) |

|||||||

|

1 |

150 |

169 |

1551 |

1719 |

0.36 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Нижнее бревно |

|

Постройка № 2 |

|||||||

|

2 |

109 |

150 |

1570 |

1719 |

0.44 |

от 0 до 10 колец |

Западная стена Нижнее бревно |

|

3 |

111 |

206 |

1513 |

1718 |

0.51 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Нижнее бревно |

|

4 |

128 |

198 |

1521 |

1718 |

0.41 |

от 0 до 10 колец |

Западная стена Верхнее бревно |

|

5 |

131 |

186 |

1528 |

1713 |

0.30 |

от 0 до 10 колец |

Восточная стена Верхнее бревно |

|

Постройка № 27 |

|||||||

|

6 |

105 |

139 |

1583 |

1721 |

0.40 |

более 10 колец |

Южная стена Второе бревно |

|

7 |

108 |

148 |

1572 |

1719 |

0.61 |

от 0 до 10 колец |

Южная стена Окладной венец |

|

8 |

142 |

96 |

1650 |

1745 |

0.23 |

более 10 колец, кедр |

Лага у восточной стены |

Усадьба 2

Постройка № 10

|

9 |

104 |

179 |

1505 |

1683 |

0.54 |

от 0 до 10 колец |

Раскоп 4, траншея. ЮЗ стена, окладной венец |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

10 |

134 |

86 |

1570 |

1655 |

0.60 |

от 0 до 10 колец |

Раскоп 4, траншея СЗ стена. Окладной венец |

|

Усадьба 10 |

|||||||

|

Постройка № 26 |

|||||||

|

не датируется |

|||||||

|

Постройка № 29 |

|||||||

|

не датируется |

|||||||

|

Постройка №11 ( не относится к усадьбам) |

|||||||

|

11 |

139 |

181 |

1507 |

1687 |

0.46 |

от 0 до 10 колец |

Южная стена Окладной венец |

|

Постройка № 30 ( не относится к усадьбам) |

|||||||

|

не датируется |

|||||||

|

Ярус 3 |

|||||||

|

Усадьба 3 (дом-связь) |

|||||||

|

Постройка № 12 (изба) |

|||||||

|

12 |

137 |

173 |

1497 |

1669 |

0.50 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена 3 венец (верхний) |

|

13 |

145 |

177 |

1494 |

1670 |

0.46 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена 1 венец (нижний) |

|

14 |

149 |

182 |

1493 |

1674 |

0.54 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена. 2 венец |

|

15 |

6 |

139 |

1536 |

1674 |

0.38 |

подкоровое кольцо |

Западная стена Нижний венец |

|

16 |

7 |

170 |

1505 |

1674 |

0.54 |

подкоровое кольцо |

Южная стена Второй венец |

|

17 |

8 |

167 |

1504 |

1670 |

0.50 |

от 0 до 10 колец |

Южная стена Нижний венец |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

18 |

9 |

154 |

1519 |

1672 |

0.47 |

подкоровое кольцо, следы короедов |

Восточная стена Нижний венец |

|

Постройка № 12 (сени) |

|||||||

|

19 |

102 |

78 |

1597 |

1674 |

0.49 |

более 10 колец |

Заплотная стена 3 бревно (верхнее) |

|

20 |

148 |

99 |

1576 |

1674 |

0.59 |

подкоровое кольцо |

Западный столб |

|

Постройка № 14 (крытый двор с заплотными стенами) |

|||||||

|

21 |

207 |

139 |

1508 |

1646 |

0.61 |

от 0 до 10 колец |

Северо-западный столб |

|

22 |

223 |

108 |

1538 |

1645 |

0.53 |

от 0 до 10 колец |

Северо-восточный столб |

|

23 |

229 |

110 |

1540 |

1649 |

0.62 |

от 0 до 10 колец |

Столб № 2 (южный) Западная стена постройки № 14. Низ 76. 3 ярус |

|

24 |

217 |

159 |

1493 |

1651 |

0.62 |

более 10 колец |

Столб № 4 (северный) Западная стена постройки № 14. Низ 76 |

|

25 |

219 |

88 |

1563 |

1650 |

0.61 |

от 0 до 10 колец |

Столб № 3 (средний) Западная стена постройки № 14. Низ 71 |

|

26 |

242 |

68 |

1541 |

1608 |

0.62 |

более 10 колец |

Нижнее бревно южной стены |

|

Постройка № 17 (хлев) |

|||||||

|

27 |

143 |

146 |

1506 |

1651 |

0.60 |

от 0 до 10 колец |

Заплотный столб |

|

28 |

241 |

122 |

1522 |

1643 |

0.65 |

более 10 колец |

Северная стена Нижний венец |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

Усадьба 4 |

|||||||

|

Постройка № 15 (изба) |

|||||||

|

29 |

20 |

82 |

1569 |

1650 |

0.59 |

от 0 до 10 колец |

Столб в завалинке западной стены |

|

30 |

21 |

122 |

1563 |

1684 |

0.44 |

от 0 до 10 колец |

Западная стена Второй венец |

|

31 |

30 |

139 |

1509 |

1647 |

0.48 |

пожарная подсушина, от 0 до 10 колец |

Подкладка под завалинку у северной стены |

|

Постройка № 15 (сени) |

|||||||

|

32 |

16 |

131 |

1513 |

1643 |

0.66 |

от 0 до 10 колец |

Столб № 5, кв. Е/1 у южной стены |

|

33 |

17 |

120 |

1516 |

1635 |

0.30 |

от 0 до 10 колец |

Столб № 6, кв. Е/0, п. № 15А, у южной стены |

|

34 |

18 |

82 |

1571 |

1652 |

0.61 |

подкоровое кольцо |

Столб № 7, кв. Е/0 у южной стены (примыкает к столбу № 6) |

|

35 |

19 |

174 |

1510 |

1683 |

0.54 |

от 0 до 10 колец |

Западный столб |

|

Заплотная стена между постройками № 12 и 15 |

|||||||

|

36 |

1 |

147 |

1491 |

1637 |

0.43 |

пожарная подсушина, от 0 до 10 колец |

Северное прясло Второй ряд |

|

37 |

2 |

146 |

1486 |

1631 |

0.44 |

следы короедов, от 0 до 10 колец |

Северное прясло Первый ряд |

|

38 |

3 |

99 |

1541 |

1639 |

0.60 |

пожарная подсушина, подкоровое кольцо, следы короедов |

Второе (южное) прясло Второй ряд |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

39 |

4 |

122 |

1534 |

1655 |

0.53 |

подкоровое кольцо |

Второе (южное) прясло Первый (нижний) ряд |

|

40 |

15 |

99 |

1556 |

1654 |

0.63 |

подкоровое кольцо |

Столб № 1 Северный столб |

Ярус 4 Усадьба 5 (дом-связь) Постройка № 18 (изба)

|

41 |

224 |

120 |

1520 |

1639 |

0.53 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Нижнее бревно |

|

42 |

40 |

129 |

1508 |

1636 |

0.61 |

от 0 до 10 колец |

Восточное бревно |

|

43 |

43 |

115 |

1529 |

1643 |

0.57 |

подкоровое кольцо |

Из ограждения южной завалинки (вторичное использование) |

|

44 |

57 |

104 |

1537 |

1640 |

0.53 |

подкоровое кольцо |

Южная стена Нижнее бревно |

Постройка № 18 (сени)

|

45 |

39 |

95 |

1546 |

1640 |

0.62 |

от 0 до 10 колец |

Нижнее бревно |

|

46 |

58 |

105 |

1538 |

1642 |

0.49 |

от 0 до 10 колец |

Западный столб |

|

47 |

225 |

119 |

1517 |

1635 |

0.62 |

подкоровое кольцо, следы короедов |

Северная стена Верхнее бревно |

|

48 |

227 |

104 |

1542 |

1645 |

0.68 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Нижнее бревно |

Постройка № 18 (клеть)

|

49 |

38 |

95 |

1552 |

1646 |

0.66 |

подкоровое кольцо |

Нижнее бревно восточной стены |

|

50 |

56 |

102 |

1546 |

1647 |

0.74 |

от 0 до 10 колец |

Южная стена Нижнее бревно |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

51 |

216 |

96 |

1552 |

1647 |

0.68 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Верхнее бревно |

|

52 |

220 |

91 |

1557 |

1647 |

0.74 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Среднее бревно |

|

53 |

208 |

109 |

1538 |

1646 |

0.72 |

подкоровое кольцо |

Северная стена Нижнее бревно |

Усадьба 6

|

Постройка № 19 |

|||||||

|

54 |

45 |

107 |

1546 |

1652 |

0.62 |

от 0 до 10 колец |

Второе бревно западной стены |

|

55 |

52 |

121 |

1522 |

1642 |

0.63 |

от 0 до 10 колец |

Подкладка под северное бревно |

|

56 |

60 |

93 |

1558 |

1650 |

0.55 |

от 0 до 10 колец |

Восточная завалинка |

|

57 |

259 |

96 |

1487 |

1582 |

0.45 |

подкоровое кольцо |

Западная стена Нижнее бревно |

|

Отдельные элементы без маркировки по постройкам |

|||||||

|

58 |

213 |

98 |

1527 |

1624 |

0.49 |

более 10 колец |

Бревно в кв. Б'-В'/1 (С-Ю) |

|

59 |

214 |

66 |

1550 |

1615 |

0.72 |

от 0 до 10 колец |

Настил в кв. А/1' Бревно № 1 (западное) |

|

60 |

215 |

65 |

1550 |

1614 |

0.53 |

от 0 до 10 колец |

Настил в кв. А/1' Бревно № 2 (второе с запада) |

|

61 |

238 |

61 |

1554 |

1614 |

0.62 |

более 10 колец |

Настил в кв. А/1' Бревно № 3 (второе с востока) |

|

62 |

205 |

60 |

1555 |

1614 |

0.70 |

от 0 до 10 колец |

Настил в кв. А/1' Бревно № 4 (восточное) |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

63 |

234 |

88 |

1566 |

1653 |

0.69 |

подкоровое кольцо |

Столб № 1 в кв. Г/0' |

|

Ярус 5 |

|||||||

|

Усадьба 7 |

|||||||

|

Постройка № 21 (изба) |

|||||||

|

64 |

274 |

59 |

1558 |

1616 |

0.71 |

подкоровое кольцо |

Северное прясло двора |

|

65 |

250 |

71 |

1528 |

1598 |

0.31 |

подкоровое кольцо |

Под постройкой № 18Б Глиняно-кирпичная засыпка слоя пожарища постройки № 21 |

|

66 |

35 |

126 |

1481 |

1606 |

0.59 |

от 0 до 10 колец |

Бревно у восточной стены постройки |

|

67 |

73 |

102 |

1487 |

1588 |

0.68 |

от 0 до 10 колец |

Западное бревно двора |

|

68 |

81 |

128 |

1482 |

1609 |

0.53 |

подкоровое кольцо |

Столб у ЮЗ угла |

|

69 |

82 |

121 |

1493 |

1613 |

0.51 |

от 0 до 10 колец |

Припечный столб |

|

70 |

86 |

63 |

1599 |

1661 |

0.44 |

подкоровое кольцо |

Лага (обрубок) |

|

71 |

235 |

123 |

1489 |

1611 |

0.57 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Окладной венец |

|

72 |

226 |

129 |

1484 |

1612 |

0.55 |

подкоровое кольцо |

Северная стена Второе бревно |

|

Постройка № 21 (сени) |

|||||||

|

73 |

70 |

140 |

1477 |

1616 |

0.54 |

подкоровое кольцо |

Западный столб у порога |

|

74 |

233 |

130 |

1485 |

1614 |

0.54 |

подкоровое кольцо |

Северная стена Нижнее бревно |

|

75 |

218 |

103 |

1509 |

1611 |

0.69 |

от 0 до 10 колец |

Северо-западный столб |

|

76 |

212 |

128 |

1479 |

1606 |

0.63 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Третье бревно |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

77 |

221 |

107 |

1506 |

1612 |

0.53 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Среднее бревно |

|

78 |

211 |

79 |

1535 |

1613 |

0.37 |

от 0 до 10 колец |

Постройка № 21А Западная стена Нижнее бревно |

Постройка № 21 (хозяйственный двор)

|

79 |

232 |

106 |

1481 |

1586 |

0.63 |

более 10 колец |

Южная стена заплота |

|

80 |

228 |

232 |

1328 |

1559 |

0.34 |

более 10 колец |

Заплотный столб постройки (хозяйственный двор) |

Постройка № 35 (хозяйственный пристрой)

|

81 |

204 |

113 |

1481 |

1593 |

0.54 |

от 0 до 10 колец |

Пол |

|

82 |

210 |

125 |

1477 |

1601 |

0.59 |

от 0 до 10 колец |

Пол |

|

83 |

222 |

131 |

1484 |

1614 |

0.44 |

от 0 до 10 колец |

Северная стена Окладной венец |

|

84 |

206 |

73 |

1547 |

1619 |

0.47 |

от 0 до 10 колец |

Подкладка под восточную лагу |

|

85 |

237 |

125 |

1484 |

1608 |

0.52 |

от 0 до 10 колец |

Лага пола (центральная) |

|

86 |

203 |

112 |

1501 |

1612 |

0.52 |

более 10 колец |

Лага пола (восточная) |

|

87 |

246 |

104 |

1510 |

1613 |

0.59 |

от 0 до 10 колец |

Бревно западная стена |

Усадьба 8

Постройка № 20 (изба)

|

88 |

66 |

114 |

1509 |

1622 |

0.61 |

от 0 до 10 колец |

Бревно завалинки у западной стены |

|

89 |

67 |

75 |

1540 |

1614 |

0.61 |

подкоровое кольцо |

Перекрытие погреба. |

|

90 |

68 |

75 |

1541 |

1615 |

0.67 |

подкоровое кольцо, пожарная подсушина, следы короедов |

Первое бревно восточного прясла |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

91 |

69 |

69 |

1548 |

1616 |

0.68 |

подкоровое кольцо |

Второе бревно восточного прясла |

|

92 |

88 |

117 |

1524 |

1640 |

0.56 |

от 0 до 10 колец |

Западное бревно окладного венца |

|

93 |

89 |

122 |

1519 |

1640 |

0.60 |

от 0 до 10 колец |

Восточное бревно окладного венца |

|

94 |

90 |

148 |

1496 |

1643 |

0.63 |

от 0 до 10 колец |

Северное бревно окладного венца |

|

95 |

261 |

97 |

1546 |

1642 |

0.52 |

от 0 до 10 колец |

Западная стена |

Постройка № 20 (хозяйственная пристройка)

|

96 |

48 |

98 |

1541 |

1638 |

0.63 |

подкоровое кольцо, следы короедов |

Второе бревно северной стены |

|

97 |

49 |

109 |

1533 |

1641 |

0.53 |

от 0 до 10 колец |

Нижнее бревно |

Постройка № 34 ( не относится к усадьбам)

|

98 |

209 |

134 |

1483 |

1616 |

0.57 |

от 0 до 10 колец |

Южная стена Нижнее бревно |

|

99 |

202 |

127 |

1491 |

1617 |

0.37 |

более 10 колец |

Северное бревно |

|

100 |

230 |

137 |

1477 |

1613 |

0.55 |

от 0 до 10 колец |

Заплотный столб под постройкой № 34 |

Постройка № 36 ( не относится к усадьбам)

|

101 |

231 |

89 |

1513 |

1601 |

0.64 |

от 0 до 10 колец |

Бревно западной стены (уч. В'-Б'/8) |

|

102 |

247 |

127 |

1526 |

1652 |

0.57 |

более 10 колец |

Ограждение западной завалинки |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

Отдельные элементы с неустановленной принадлежностью к определенным ярусам и постройкам |

|||||||

|

103 |

275 |

63 |

1551 |

1613 |

0.55 |

от 0 до 10 колец |

Бревно (З-В). кв. Б/0, 5 ярус |

|

104 |

78 |

120 |

1494 |

1613 |

0.39 |

пожарная подсушина, от 0 до 10 колец |

Второй столб с запада крытого двора. кв. Д/1, 5 ярус |

|

105 |

84 |

103 |

1485 |

1587 |

0.63 |

от 0 до 10 колец |

Западное бревно крытого двора в кв. А/0, 5 ярус |

|

106 |

77 |

78 |

1565 |

1642 |

0.60 |

от 0 до 10 колец |

Западный столб крытого двора, 5 ярус |

|

107 |

87 |

60 |

1557 |

1616 |

0.67 |

следы короедов, от 0 до 10 колец |

Подкладка под восточное бревно крытого двора, 5 ярус |

|

108 |

76 |

230 |

1391 |

1620 |

0.41 |

от 0 до 10 колец |

Столб. кв. В/0 (большой), 5 ярус |

|

Ярус 6 |

|||||||

|

Усадьба 7 |

|||||||

Постройка № 21

|

109 |

71 |

98 |

1515 |

1612 |

0.59 |

подкоровое кольцо |

Второе бревно южной стены |

|

110 |

72 |

107 |

1491 |

1597 |

0.66 |

более 10 колец |

Третье бревно восточной стены |

Пролитая яма

|

111 |

122 |

97 |

1497 |

1593 |

0.51 |

более 10 колец |

Спил из пролитой ямы (глубина 330). Нижний венец. Ул. Сенькина 13 |

|

№ п/п |

Лабораторный номер |

Количество лет |

П. к. |

Пр. к. |

Коэф. кор. |

Примечание |

Место отбора образца |

|

112 |

136 |

200 |

1394 |

1593 |

0.43 |

более 10 колец |

Спил из пролитой ямы (глубина 320). Верхний венец. Ул. Сенькина 13 |

|

Отдельные элементы с неустановленной принадлежностью к определенным ярусам и постройкам |

|||||||

|

113 |

262 |

65 |

1549 |

1613 |

0.58 |

подкоровое кольцо |

Спил "100" |

|

114 |

146 |

121 |

1481 |

1601 |

0.39 |

от 0 до 10 колец |

Столб А в кв. А/1' |

|

115 |

53 |

180 |

1472 |

1651 |

0.49 |

подкоровое кольцо, пожарная подсушина |

Столб № 3 заплотной стены |

|

116 |

54 |

185 |

1464 |

1648 |

0.47 |

подкоровое кольцо |

Столб № 4 заплотной стены |

|

117 |

51 |

181 |

1499 |

1679 |

0.51 |

от 0 до 10 колец |

Подкладка (лага) под настил. Кв. Е/8 |

|

118 |

63 |

90 |

1506 |

1595 |

0.67 |

подкоровое кольцо |

Столб А |

|

119 |

64 |

215 |

1416 |

1630 |

0.43 |

подкоровое кольцо |

Столб Б |

|

120 |

83 |

94 |

1515 |

1608 |

0.70 |

подкоровое кольцо, следы короедов |

Столб в кв. В/0 (маленький) |

|

121 |

55 |

73 |

1549 |

1621 |

0.73 |

от 0 до 10 колец |

Столб из фундамента поздней постройки. Кв. Е/6 |

|

122 |

79 |

118 |

1498 |

1615 |

0.43 |

подкоровое кольцо |

Столб, кв. А/0 |

|

123 |

80 |

279 |

1336 |

1614 |

0.42 |

подкоровое кольцо, лиственница |

Третий столб с запада крытого двора, кв. Д/2-3 |

Примечание : фразы «от 0 до 10 колец», «более 10 колец» отражают экспертную оценку количества отсутствующих колец.

Измеренные индивидуальные серии прироста по каждому образцу были датированы посредством сочетания графической перекрестной датировки [Douglass, 1919] и кросс-корреляционного анализа в пакете специализированных программ для дендрохронологических исследований – DPL [Holmes, 1983] и “TSAP V3.5” [Rinn, 1996]. Возрастной тренд измеренных серий убирался путем стандартизации сплайном в ⅔ от длины каждой серии [Cook, Krusic, 2008]. Выбор такого способа стандартизации определялся наличием у образцов пожарных подсушин. Оценка качества построенных хронологий выполнялась на основе применения традиционных показателей: EPS (показывает, на каком периоде древесно-кольцевая хронология отражает сигнал генеральной совокупности), коэффициентов корреляции (Пирсона, межсериального) и чувствительности, стандартного отклонения и др. [Wigley et al., 1984].

В работе были исследованы образцы древесины, отобранные в ходе археологических работ в 2011, 2012, 2018, 2019 и 2021 гг. Образцы за 2011, 2012, 2018, 2019 гг. первоначально были измерены на установке Lintab VI (классическим способом). Образцы, отобранные в 2021 г., были подготовлены и измерены по новой методике. Для того чтобы оценить эффективность использования этих двух способов измерения ширины годичных колец, нами была повторно проведена работа по пробоподготовке и измерению новым способом. Слепым методом было выбрано шесть образцов (доставленных в лабораторию в 2018 г.), которые датировать ранее не удалось (№ 250, 259, 261, 262, 274, 275).

После проведения процедуры календарного датирования археологических образцов древесины была выполнена визуальная проверка каждого образца на наличие подкорового кольца, так как только при его наличии можно точно (год / сезон) установить время заготовки древесины. Для общего понимания количества отсутствующих на образце периферийных колец в работе была выполнена экспертная оценка. Так, если на образце фиксировались остатки коры или клеток луба, следы жуков-короедов, то считалось, что последнее периферийное кольцо – подкоровое. Если на образце отмечалось только наличие заболони или ровной границы внешнего кольца по всей окружности спила, то считалось, что отсутствует от 0 до 10 периферийных колец. Если на образце были следы рубки, теса или любого другого механического или природного воздействия, то считалось, что на таких образцах отсутствует более 10 периферийных колец. Необходимо пояснить, что при наличии на образце следов повреждений личинками короедов, подкоровый слой не всегда указывает на год заготовки древесины для строительства, поскольку такое дерево могло быть сухостойным, т. е. могло умереть раньше.

Для календарной датировки образцов археологической древесины были использованы две региональные ДКХ (древесно-кольцевые хронологии) по ширине годичного кольца для района исследования, построенные ранее в Сибирской дендрохронологической лаборатории. Это 685-летняя древесно-кольцевая хронология по сосне обыкновенной ( Pinus sylvestris L.), построенная по материалам из окрестностей п. Берёзово и района среднего течения р. Казым, и 429-летняя древесно-кольцевая хронология по сосне сибирской ( Pinus sibirica Du Tour), построенная по материалам, собранным в п. Берёзово и его окрестностях. Ксилотомический анализ по различию в выборке образцов археологической древесины между сосной обыкновенной и сосной сибирской не проводился. В зависимости от того, по какой ДКХ (сосна обыкновенная или сосна сибирская) датировались образцы, мы разнесли их по этим двум породам. В выборке присутствовал один образец лиственницы сибирской ( Larix sibirica Ledeb, № 80).

Результаты

Из 190 камерально обработанных образцов, было датировано 123 (65 %). Можно выделить две основные причины, почему образцы не датировались. Первая – в процессе камеральной обработки образцы (17 шт.) были забракованы из-за незначительного количества годичных колец (менее 50-ти); вторая – оставшиеся образцы (50 шт) не удалось надежно перекрестно датировать.

Распределение образцов, отобранных в разные годы, показало следующую картину: 2011 г. – измерено 4, датировано 2 (50 %); 2012 г. – измерено 10, датировано 3 (30 %); 2018 г. – измерено 90, датировано 57 (63 %), впоследствии количество датированных образцов увеличено до 63 (70 % за счет выполнения процедуры пробоподготовки и измерения новым способом); 2019 г. – измерено 38, датировано 15 (39 %); 2021 г. – измерено 48, датировано 40 (83 %). Анализ процента датированных образцов за разные годы наглядно показывает, что, несмотря на увеличение трудозатрат, применение современного подхода улучшает качество измерений, что приводит к увеличению числа датирующихся образцов археологической древесины.

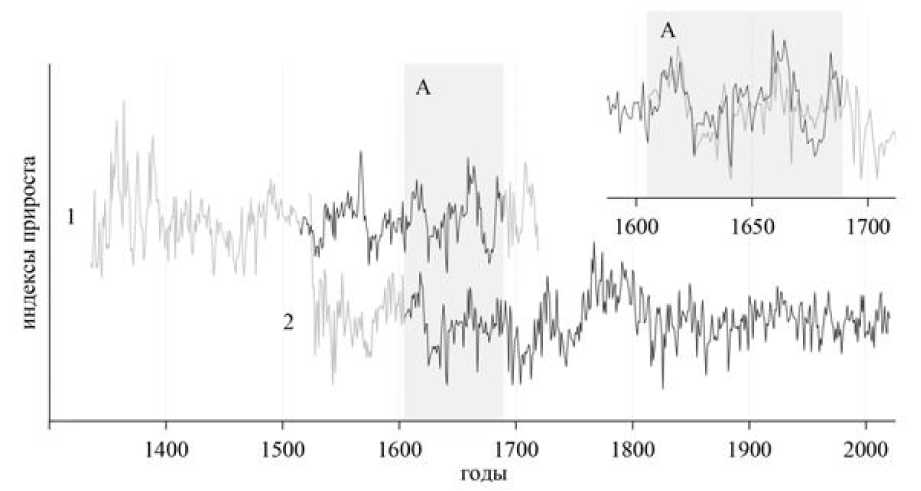

В ходе проведенной процедуры перекрестной датировки было установлено, что с региональной ДКХ по сосне обыкновенной датируется основная масса образцов (в том числе и спил лиственницы сибирской, см. рисунок). По региональной ДКХ по сосне сибирской датируется только образец № 142.

Пример перекрестной датировки региональной ДКХ по сосне обыкновенной (2) с ДКХ, построенной по образцам археологической древесины с Берёзовского городища (1). Черной линией обозначен период, на котором хронология отражает сигнал генеральной совокупности (EPS ≥ 085)

An example of cross-dating of a regional TRW based on Scotch pine (2) with a TRW built on samples from archaeological wood from the Berezovsky settlement (1). The black line indicates the population signal period of chronology (EPS ≥ 085)

Сравним полученные нами дендрохронологические датировки образцов археологической древесины с информацией о распределении построек и усадеб (начиная со 2-го яруса, см. табл. 1).

-

2 ярус.

Усадьба 1. Представлена постройками № 1 (изба), 2 и 27. Образцы с подкоровым кольцом в выборке отсутствуют. Измеренные индивидуальные серии прироста датируются узким временным интервалом – с 1713 по 1721 г. Из общей картины дат немного выбивается образец № 142, у которого время образования периферийного кольца приходится на 1745 г. Од- нако следует отметить, что этот образец был отобран не с постройки, а с лаги у восточной стены, кроме того, он отличается по породному составу от остальных образцов усадьбы, поэтому его дату нельзя принимать за опорную.

Согласно полученным данным, можно предположить, что время сооружения построек усадьбы 1 пришлось на конец первой четверти XVIII в.

Усадьба 2. Представлена постройкой № 10. Образцы с подкоровым кольцом отсутствуют. Датировалось 2 образца с окладных венцов, между ними имеется значительный разброс в датах – 1655 и 1683 гг. В этом случае мы датируем по наиболее позднему образцу, т. е. время сооружения усадьбы следует отнести к концу XVII в. Однако нужно признать, что для уверенной датировки не хватает образцов.

Отдельно стоящая постройка № 11 . Образцы с подкоровым кольцом отсутствуют. Датировался только один образец – 1687 г. Время сооружения этой постройки можно условно отнести к концу XVII в., для уверенной датировки не хватает образцов.

Таким образом, исходя из полученных датировок, время функционирования 2 яруса – конец XVII – первая четверть XVIII в.

-

3 ярус.

Усадьба 3 представлена постройками № 12 (изба и сени), 14 (крытый двор с заплотными стенами) и 17 (хлев) . Постройка № 12: подкоровые кольца сохранились на образцах № 6, 7, 9, 148. Время образования последнего периферийного (в том числе подкорового) кольца у большинства образцов приходится на 1674 г. Наличие следов короедов у образца № 9 означает, что в момент заготовки бревен для строительства это дерево уже было сухостойным.

Постройки № 14 (крытый двор) и 17 (хлев): образцы с подкоровым кольцом отсутствуют. Наиболее поздние даты бревен крытого двора и хлева относятся к 1651 г.

Анализ полученных дат позволяет предположить, что постройки в усадьбе 3 были возведены не одномоментно, а в два этапа. Сначала была сооружена хозяйственная часть (начало третьей четверти XVII в.), а затем жилая (1674 г.).

Усадьба 4 представлена постройками № 15 (изба и сени) и заплотной стеной (между постройками № 12 и 15) . Постройка 15: подкоровое кольцо сохранилось у образца № 18 и приходится на 1652 г. При этом часть образцов датируется более поздними датами 1683–1684 гг. (образцы № 19 и 21). Заплотная стена: подкоровое кольцо сохранилось у образцов № 3, 4 и 15. Наличие следов короедов на образце № 3 позволяет предположить, что дерево на момент заготовки леса уже было сухостойным. В этом случае за дату строительства заплотной стены можно принять год образования подкорового кольца у образцов № 4 и 15 – 1654– 1655 гг.

В распределении дат образцов усадьбы 4 можно выделить две группы. Первая группа приходится на 1652–1655 гг. и указывает на время строительства постройки № 15 и заплотной стены (соответственно). Вторая группа – 1683–1684 гг. на время обновления постройки № 15.

Таким образом, время функционирования 3 яруса приходится на период с 50-х по 80-е гг. XVII в.

-

4 ярус.

Усадьба 5. Представлена постройкой 18 (изба, сени, клеть). Подкоровое кольцо сохранилось у образцов № 38, 43, 57, 208, 225. Образец № 43 – из ограждения завалинки – мог быть вторично использован, а образец № 225 имеет следы повреждения короедами, что не позволяет опираться на даты этих образцов при интерпретации времени сооружения. Подкоровые кольца остальных образцов датированы коротким периодом – с 1640 по 1646 г. Следует отметить, что у части образцов с клети время формирования периферийного кольца происходит на год позже, чем у образцов с подкоровым кольцом.

Усадьба 6. Представлена постройкой 19. Подкоровый слой сохранился у образца № 259 и приходится на 1582 г. У остальных образцов годы формирования периферийного кольца приходятся на более позднее время – с 1642 по 1652 г. Можно предположить, что образец № 259 является примером переиспользования древесины.

Найденные в этом ярусе отдельные элементы без маркировки по постройкам, например, бревна настила, датируются более ранним и очень узким периодом – 1614–1615 гг. и, вероятно, относятся к 5 ярусу.

В этом случае можно предположить, что усадьба 5 строилась не одномоментно (сначала была возведена изба, не ранее 1640 г., затем в 1645 г. пристроили сени, а на завершающем этапе строительства – клеть в 1647 г.) и была возведена в конце 1640-х гг., а усадьба 6 сооружена чуть позже – в третьей четверти XVII в.

Таким образом, строительный период на 4 ярусе приходится на вторую – третью четверть XVII в. Отдельные элементы, имеющие более ранние даты, являются следствием переис-пользования древесины.

-

5 ярус.

Усадьба 7. Представлена постройкой № 21 (изба, сени, хозяйственный двор) и № 35 (хозяйственный пристрой). Подкоровое кольцо сохранилось у образцов № 59, 63, 71, 128, 129, 130, 140. Время образования подкорового кольца у части образцов приходится на 1609– 1616 гг. Однако есть образцы (в том числе с подкоровым кольцом), даты которых приходятся на более ранние годы. Часть из них, например образцы № 250 и 73, скорее всего, являются остатками постройки, которая была на этом месте до пожара. Кроме того, в выборке присутствует образец (№ 86 с подкоровым кольцом), который имеет достаточно позднюю дату – 1661 г. Согласно описанию, этот образец относится к обрубку лаги и, вероятно, он был задействован при ремонтных работах.

Хозяйственный двор постройки № 21. Датировалось 2 образца с существенным разбросом в датах – 1559 и 1586 гг. В данном случае мы можем датировать постройку по наиболее позднему образцу, т. е. время сооружения усадьбы следует отнести к последней четверти XVI в. Учитывая, что нельзя исключить факт переиспользования древесины, для уверенной датировки не хватает образцов.

Постройка № 35. Образцы с подкоровым кольцом отсутствуют. Время формирования последнего периферийного кольца у образцов приходится на период с 1613 по 1619 г.

Таким образом, можно предположить, что усадьба 7 строилась не одномоментно, сначала, в период 1609–1616 гг., были возведены изба и сени постройки № 21. Опираться на даты образцов с хозяйственного двора некорректно по причине возможного повторного использования древесины. Чуть позже – не ранее 1619 г. – была возведена постройка № 35 (хозяйственный пристрой).

Усадьба 8 представлена постройкой № 20 (изба и хозяйственная пристройка). Подкоровые кольца сохранились на образцах избы № 67, 68, 69, и они датируются узким промежутком – 1614–1616 гг. Однако остальные образцы из этой постройки относятся к 1640–1643 гг. У хозяйственной пристройки (№ 20А) на образце № 48 тоже сохранилось подкоровое кольцо – 1638 г., но следы короедов указывают, что на момент рубки дерево, скорее всего, было сухостойным. Второй датированный образец относится к 1641 г.

Таким образом, можно предположить, что усадьба 8 строилась не одномоментно, сначала была построена изба в 1616 г., а в затем в 1640-х гг. в ней была проведена перестройка (ремонтные работы) и сооружена хозяйственная пристройка.

К этому же ярусу относятся две постройки. Постройка № 34: датировалось всего три образца, ни на одном не сохранилось подкоровое кольцо. Их даты приходятся на период 1613– 1617 гг. Эти даты соотносятся с датировкой избы усадьбы № 8. Постройка № 36: датировалось всего два образца, ни на одном не сохранилось подкоровое кольцо. Наблюдается разброс в датах периферийных колец образцов № 231 – 1601 г. и № 247 – 1652 г. При этом первый образец относится к самой постройке, а второй – к ограждению заплотной завалинки. Постройку можно датировать началом XVII в., однако для уверенной датировки не хватает образцов.

В этом ярусе также сохранились отдельные элементы без маркировки по постройкам, которые датируются в широком интервале – с 1587 по 1642 г., но основная масса образцов относится к периоду 1613–1616 гг., что согласуется со временем строительства рассмотренных выше построек.

Таким образом, время функционирования 5 строительного яруса приходится на первую четверть XVII в., а период перестройки совпадает со временем работ на 4 ярусе.

-

6 ярус.

Усадьба 7 : представлена постройкой 21 и пролитой ямой. Основная часть образцов в ходе археологических работ была отнесена к 5 ярусу, из 6 яруса датировалось только 2 образца. Один образец датируется 1597 г., второй – 1612 г. Постройку можно датировать первой четвертью XVII в., однако для уверенной датировки не хватает образцов. Пролитая яма представлена двумя образцами и датируется одним годом – 1593 г. Эту конструкцию можно датировать первой четвертью XVII в., однако для уверенной датировки не хватает образцов.

Для наглядности результаты работы были сведены в табл. 2.

Таблица 2

Сравнение типов датирования застройки Берёзовского городища

Comparison of the dating types of the Berezov settlement development

Table 2

|

№ |

Этапы развития города по анализу исторических планов [Проект зон..., 2011] |

Археологические ярусы |

Дендрохронологическая датировка |

|

1 |

1 – конец XVI в. |

6 ярус – конец XVI в. |

первая четверть XVII в. |

|

2 |

2 – первая половина XVII в. |

5 ярус – середина XVII в. |

|

|

3 |

3 – конец XVII в. – начало XVIII в. |

4 ярус – вторая половина XVII в. |

вторая – третья четверть XVII в. |

|

4 |

3 ярус – XVIII в. |

50–80-е гг. XVII в. |

|

|

5 |

4 – вторая половина XVIII в. |

2 ярус – вторая половина XVIII в. |

конец XVII – первая четверть XVIII в. |

|

6 |

5 – XIX – начало XX в. |

1 ярус – XIX–XX вв. |

конец 1-го десятилетия XIX – первая треть XX в. [Мыглан и др., 2010] |

Дискуссия

Полученные календарные датировки археологизированных построек позволяют привнести новые аргументы в дискуссию о времени основания Берёзова. Дендрохронологический анализ показал, что не сохранилось ни одной постройки, время возведения которой бесспорно относится к концу XVI в. Однако в выборке присутствуют десять образцов, даты периферийных колец которых приходятся на период с 1559 по 1598 г. В основном эти образцы являются элементами пола, двора, заплота или нижними венцами зданий. Стоит отметить, что в силу слишком близкого по времени расположения дат этих образцов к другим постройкам версию с привлечением плавника мы не рассматривали по причине того, что в окрестностях поселения произрастает достаточное количество деловой древесины. Кроме того, конструкции, в которых применялся плавник в качестве строительной древесины, имеют разбег дат в одной постройке в несколько сотен лет; ярким примером исследования такой древесины является работа по изучению Надымского городка [Myglan et al., 2020]. Детальный анализ этих десяти образцов показал, что за исключением образца № 259, у которого подкоровый слой приходится на 1582 г., во всех остальных случаях с учетом погрешности (от 0 до 10 ко- лец и более) время предполагаемой заготовки образца не противоречит году официального основания Берёзова в 1593 г. Вторым важным достижением проведенной работы является уточнение этапов периодизации застройки города. Мы сопоставили существующие периодизации с дендрохронологическими датами. Получилось, что шестой и пятый строительные (археологические) ярусы соотносятся с первым этапом развития города (конец XVI в.), а пятый строительный ярус (середина XVII в.) уточняет дату второго этапа (первая половина XVII в.). Дендрохронологический анализ показал, что оба этапа следует соединить в один и датировать первой четвертью XVII в. (см. табл. 2). Возможно, это связано с тем, что в это время не происходило опустошительных пожаров, и население занималось ремонтом построек по мере их обветшания без кардинальных изменений.

Третий этап развития города (конец XVII – начало XVIII в.) по археологическим данным разделяется на четвертый (вторая половина XVII в.) и третий (XVIII в.) ярусы. Дендрохронологические данные подтверждают археологическое деление и сужают временной промежуток до второй – третьей четверти XVII в. и 50–80-х гг. XVII в. соответственно (см. табл. 2).

Даты четвертого этапа и второго строительного яруса совпадают – вторая половина XVIII в. В этом случае дендрохронологический анализ, наоборот, расширяет рамки до конца XVII – первой четверти XVIII в. (см. табл. 2).

Даты пятого этапа и первого строительного яруса относятся к XIX – началу XX в. В данной работе образцы этого периода не были задействованы. Однако ранее в монографии «Берёзово: историко-архитектурные очерки» архитектурные сооружения этого времени были подробно описаны и датированы концом 1-го десятилетия XIX – первой третью XX в. [Мыг-лан и др., 2010, с. 128]. В целом можно отметить, что археологическая привязка по стратиграфии достоверно отражает застройку города в прошлом, при этом дендрохронология выступает в качестве инструмента для верификации этапов развития города.

Основная масса археологических образцов древесины, использованных в работе (за 2011, 2012, 2018, 2019 гг.), измерена с использованием классической дендрохронологической методики. Этим способом было измерено 142 образца, из которых датировано 77, что составляет 54 %. По новой методике были подготовлены и измерены 54 образца (6 образцов из коллекции 2018 г. и 48 из коллекции 2021 г.), из которых датированы 46, что составляет 85 %. При этом все 6 образцов из коллекции 2018 г. (не датированные по классической методике) были уверенно датированы посредством новой методики. Полученные цифры наглядно демонстрируют существенное улучшение качества измерений, что приводит к увеличению числа датирующихся образцов археологической древесины. Так, можно предположить, что повторная обработка и измерение коллекции образцов, представленных в данном исследовании, по новой методике могли бы добавить не менее 42 датирующихся образцов в копилку результатов. Это очень существенная цифра, вероятно, позволившая пролить свет на даты сооружений усадьбы № 10 и отдельной постройки № 30 из второго яруса, а также уточнить даты сооружения тех построек, где количество датированных образцов для этого недостаточно.

Обратной стороной применения новой методики является увеличение трудозатрат и себестоимости обработки материалов. Тем не менее на фоне перспектив столь существенного повышения результативности датировок последнее нельзя считать большим препятствием. Можно без преувеличения сказать, что вместе с расширением применения данного метода на массовом археологическом материале в области дендроархеологии начнется новая эпоха – цифровой дендрохронологии.

Заключение

В результате проведенного исследования была выполнена дендрохронологическая датировка археологических объектов Берёзовского городища (г. Берёзово, ХМАО). Было датировано 26 построек из девяти усадеб. Новые данные позволили соотнести их с ранее выделен- ными этапами периодизации застройки города, принять участие в дискуссии о времени основания города и апробировать новую методику пробоподготовки археологической древесины для дендрохронологического анализа.

Список литературы Новые страницы истории Березово: дендрохронологическое исследование

- Андреев А. И. Заметки по исторической географии Сибири XVI-XVII вв. // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. М.; Л., 1940. Т. 72, вып. 2. С. 152-155.

- Ащепков Е. А. Русское деревянное зодчество. М.: Изд-во и 2-я тип. Гос. изд-ва архитектуры и градостроительства, 1950. 104 с.

- Визгалов Г. П. Отчёт о НИР: Проведение аварийно-спасательных работ на культурном слое исторического поселения Берёзово в 2008 году (раскоп № 1-08). Нефтеюганск, 2008. Кн. 1. 178 с.

- Визгалов Г. П. Отчёт о НИР: Проведение аварийно-спасательных археологических работ на культурном слое исторического поселения Берёзово. Нефтеюганск, 2010. Т. 1, кн. 1. 195 с.

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Березовский кремль: некоторые результаты и перспективы археологических исследований // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во ТГУ, 2010. Вып. 8. С. 389-396.

- Власова И. В. Типы жилых и хозяйственных построек XVI-XVIII вв. // Русский Север: Этническая история и народная культура XII-XX веков. М.: Наука, 2001. С. 199-207.

- Кардаш А. В. Многовековая Югра: история расселения и адаптация человека на Севере Западной Сибири (экологический и социокультурный аспекты). Археологические раскопки, проведенные в 2018 году на территории посада в пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Нефтеюганск, 2019. Ч. 1. 136 с.

- Миненко Н. А. Хождение за «Камень». Начало Азиатской России: новая версия // Родина. 2000. № 5. С. 64-71.

- Мыглан В. С., Ведмидь Г. П., Майничева А. Ю. Березово: историко-архитектурные очерки. Красноярск: Изд-во СФУ, 2010. 152 с.

- Мыглан В. С., Жарников З. Ю. Датирование исторических памятников Сибири дендрохро-нологическим методом. Методический аспект // Культура русских в археологических исследованиях. Омск; Тюмень; Екатеринбург: Магеллан, 2014. Т. 1. С. 112-117.

- Пархимович С. Г. Отчёт о НИР: О результатах археологических раскопок в посадской части Березовского городища в 2019 году. Нефтеюганск, 2020. Кн. 1. 147 с.

- Пархимович С. Ю. Отчёт о НИР: Археологические раскопки под реставрацию объекта культурного наследия «Дом купца К. В. Добровольского, 1876 г.», Тюменская область ХМАО - Югра, пгт. Берёзово, ул. Собянина, д. 41 в 2012 году. Нефтеюганск, 2013. Кн. 1. 144 с.

- Проект зон охраны объектов культурного наследия, находящихся в границах пгт. Березово ХМАО - Югры. Нефтеюганск, 2011. Т. 1. 202 с.

- Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. 304 с.

- Ромодановская Е. К. Избранные труды: Сибирь и литература XVII век. Новосибирск, 2002. 233 с.

- РИБ - Русская историческая библиотека, издаваемая археографической комиссией. СПб., 1875. Т. 2. Стб. 1068-1069. С. 572.

- Русское старожильческое население Югры в конце XVI - середине XIХ в. Исследовательские материалы и документы / Под ред. А. Г. Мосина. Авт.-сост.: Н. Н. Баранов, Д. А. Редин, А. Т. Шешков. М.: Галерия, 2007. 591 с.

- Солодкин Я. Г. Когда был заложен Берёзов? // Сибирский исторический журнал. 2004. № 1. С. 38-42.

- Черных Н. Б. Дендрохронология и археология. М.: ^х, 1996. 216 с.

- Шашков А. Т. Славен град Берёзов! // Родина. 2003. № 7. С. 44-49.

- Cook R., Krusic P. J. A Tree-Ring Standardization Program Based on Detrending and Autoregressive Time Series Modeling, with Interactive Graphics (ARSTAN). 2008. URL: http://www. ldeo.columbia.edu/tree-ring-laboratory/resources/software (accessed 01.02.2023).

- Douglass A. E. Climatic cycles and tree-growth. A study of the annual rings in trees in relation to climate and solar activity. Washington, DC: Carnegie Institution of Washington, 1919, vol. 1, 127 p.

- Holmes R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // TreeRing bulletin. 1983, vol. 44, pp. 69-78.

- Myglan V. S., Omurova G. T., Barinov V. V., Kardash O. V. Methodological aspects of determining type, age, and origin of archaeological wood: The case of fort Nadym // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 2020. Vol. 48 (3). P. 80-89.

- Rinn F. TSAP V3.5. Computer program for tree-ring analysis and presentation. Heidelberg: Frank Rinn Distribution, 1996, 269 p.

- Wigley T., Briffa K., Jones P. On the average value of correlated time series, with application in dendroclimatology and hydrometeorology // J. Clim. Appl. Met., 1984, no. 23, pp. 201-213.