Новые сведения об освоении в финале каменного века окрестностей п. Самусь в Томской области

Автор: Бычков Д.А., Боровская Е.Д., Идимешев А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Окрестности поселка Самусь известны исследователям древностей уже более полувека. На протяжении этого времени здесь были открыты и исследованы поселенческие и погребальные комплексы, которые датируются от неолита до Средневековья. Наиболее широкую известность получили древние культуры эпохи неолита и бронзы, прежде всего самуськая культура эпохи бронзы. В настоящее время хозяйство этих древних коллективов представляется присваивающим, в основе которого лежат охота и рыболовство. На это указывает расположение поселенческих комплексов вблизи водотоков и наличие в материалах рыболовных приспособлений, прежде всего грузил. Если ареал ведения рыбной ловли ограничивается ближайшим к поселению водоемом, то очертить границу охотничьих угодий древнего человека намного сложнее. В ходе осмотра прибрежной полосы оз. Круглое, расположенного на восточной окраине п. Самусь, были обнаружены фрагменты утилизированных орудий из камня и продукты его расщепления. Закладка шурфов в прибрежной части и на прилегающих к ней гривах эолового происхождения позволила установить, что ареал распространения данных предметов ограничен пляжем озера. Технико-типологические характеристики обнаруженных сколов и фрагментов утилизированных изделий позволяют определить время их использования в пределах позднего неолита - ранней бронзы. На этот временной диапазон указывает наличие в коллекции фрагмента шлифованного тесловидного изделия, аналогии которому обнаруживаются в поселенческих комплексах от позднего неолита и до появления самусьской культуры эпохи бронзы. Обнаруженные факты объясняются с позиции теории ресурсных зон, которая описывает закономерности в использовании ландшафтов древними коллективами при ведении хозяйства разных типов. Перспективы дальнейшего поиска и изучения таких объектов видятся в корректировке имеющихся представлений о расположении поселенческих комплексов этого периода.

Томь, самусь, неолит, бронза, стоянка, камень, озеро

Короткий адрес: https://sciup.org/145146390

IDR: 145146390 | УДК: 902.03+902.24+903.42 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0977-0981

Текст научной статьи Новые сведения об освоении в финале каменного века окрестностей п. Самусь в Томской области

Древности из окрестностей п. Самусь, расположенного в приустьевой части правобережной террасы р. Самуськи, правого притока р. Томи, известны с середины XX в. Несколько поколений исследователей изучали эти поселения и могильники, включающие материалы каменного века, эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья. На основе результатов исследований были выделены отдельные культуры, наиболее известная из которых – самусьская культура эпохи бронзы (напр.: [Матющенко, 1973; Васильев, 2001]).

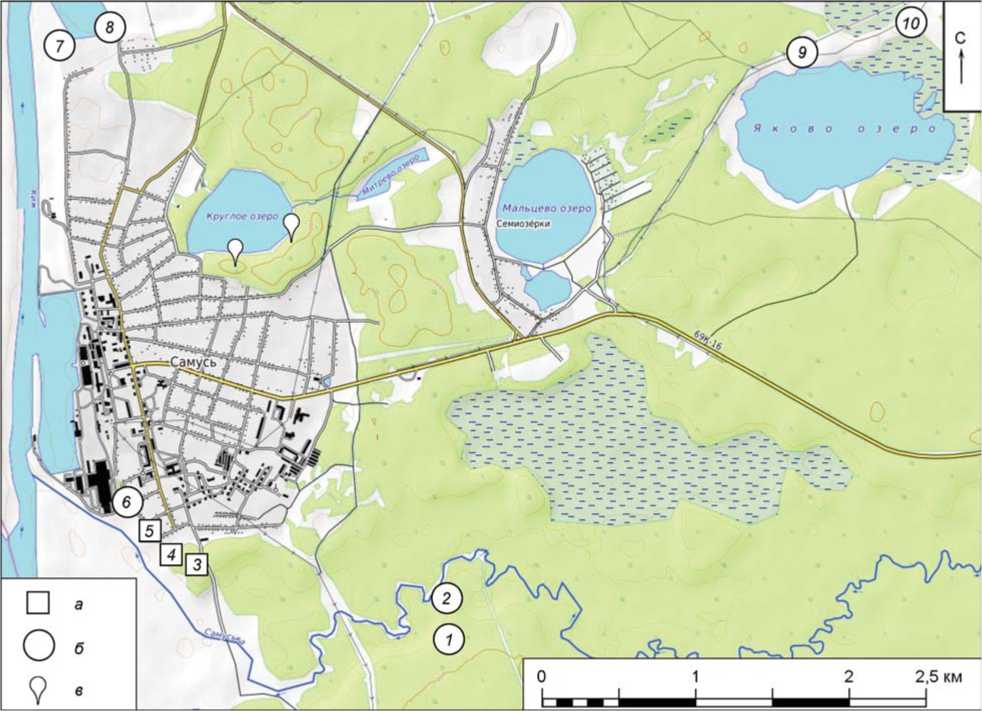

За десятилетия изучения этой территории сформировалась определенная парадигма, объясняющая хозяйство и выбор мест для обитания этих древних сообществ. Согласно этим представлениям, наиболее древними обитателями низовий р. Томи стали носители культур эпохи неолита, а с течением времени к ним на смену пришли коллективы, овладевшие ранним металлом и ознаменовавшие своим приходом начало эпохи бронзы. Судя по инвентарю этих групп древнего населения, их основными занятиями было рыболовство, охота и другие присваивающие виды хозяйства [Васильев, 2004]. Анализ расположения поселений этих эпох позволил установить, что для их обитателей предпочтительными были бровки и останцы надпойменных террас, выходящих в широкую высокую пойму р. Томи. В настоящее время известны поселения не только у современного русла, но и на берегах старичных озер (рис. 1). Выявленная закономерность применима не только к Нижнему Притомью, но и к другим территориям со схожей ландшафтно-топографической обстановкой [Бычков, 2022, с. 188].

В полевом сезоне этого года авторским коллективом проводились поисковые работы в окрестностях п. Самусь. При обследовании южной части побережья оз. Круглое был обнаружен подъемный материал: фрагменты утилизированных изделий из камня и продукты его расщепления. Артефакты залегали на поверхности песчаного пляжа, размытого водами озера. Пляж сложен наносами песка, промытого и отсортированного в ходе сезонных колебаний уровня воды в озере. Прибрежная полоса имеет пологий уклон к береговой линии. Ты-978

ловая часть прилегает к подножию грив, окольцовывающих всю прибрежную часть озера. Гривы, составляющие основу современного рельефа, сложены перевеянными песками и поросли сосновым лесом с мелким кустарником и подростом сосны в подлеске.

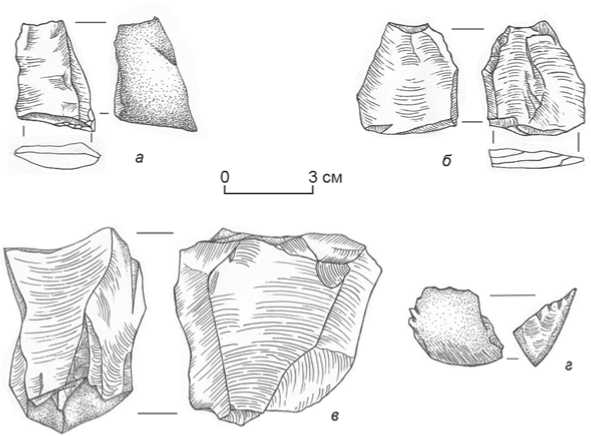

Для выяснения стратиграфического контекста залегания артефактов в данных ландшафтно-топографических условиях, на всех наблюдаемых геоморфологических элементах были заложены шурфы: 3 по прибрежной полосе, 1 в подножии гривы и 3 на вершинах гривы. Шурфы на прибрежной полосе показали однородные отложения – серый промытый и сортированный песок с невыраженной псевдослоистостью. Шурфами на гриве была изучена толща перевеянных песков, перекрытая современными почвами. В шурфе в подножии гривы изучена аналогичная толща, в подошве которой наблюдались включения ортзанда. А на глубине 1,65 м ее подстилала толща серого промытого песка, аналогичного тому, что был выявлен в шурфах на прибрежной полосе. Артефакты, аналогичные собранным в качестве подъемного материала, были обнаружены только в одном шурфе на прибрежной полосе (рис. 2). Тем самым было установлено, что на изученной части побережья оз. Круглое отсутствуют культурные седименты, а обнаруженные артефакты происходят из береговых отложений, сформированных, вероятнее всего, в результате размыва берегового уступа.

Полученные в ходе сборов и шурфовки археологические предметы изготовлены из однотипного сырья, насчитывают 72 экз. и характеризуются как фрагменты изделий из камня, нуклевидные обломки и продукты их расщепления. Определимые сколы и их фрагменты имеют продольную огранку и в большинстве случаев следы подготовки ударной площадки. Нуклевидные обломки представлены бесформенными конкрециями кремнистого песчаника серого цвета с минимально подготовленной ударной площадкой и негативами нескольких снятий (рис. 2, в ). Из орудий в коллекции присутствует фрагмент рабочего края тесловидного изделия, оформленного шлифовкой (рис. 2, г ). Этот фрагмент является

Рис. 1. Карта-схема окрестностей п. Самусь с обозначением археологических памятников и мест сборов подъемного материала на основе фрагмента цифровой карты OpenTopoMap.

1 – Поселение Самуська I; 2 – Поселение Самуська II; 3 – Самуськинский могильник; 4 – Поселение Самусь I; 5 – Поселение Са-мусь II; 6 – Поселение Самусь III; 7 – Поселение Самусь IV; 8 – Поселение Камышка; 9 – Поселение Яково озеро I; 10 – Поселение Яково озеро II.

а – обнаруженные памятники археологии; б – выявленные памятники археологии; в – места сбора подъемного материала.

также единственным культурно-диагностирующим предметом, который по своим технико-типологическим характеристикам позволяет отнести данный предметный ряд к периоду позднего неолита – ранней бронзы на основе прямых аналогий с материалами этого времени, которые достаточно широко известны и подробно описаны [Матю-щенко, 1973, с. 57–58]. Стоит отметить, что данный предмет был обнаружен в аналогичном контексте на некотором удалении от основной группы находок. Датировка подобного рода изделий проведена В.И. Матющенко на основании общего контекста обнаружения подобных изделий и орнаментированных фрагментов керамики, которые по особенностям декора были отнесены к данному периоду.

Рис. 2. Предметы из сборов на берегу оз. Круглое.

а – скол со вторичной обработкой; б – отщеп; в – нуклевидный обломок; г – фрагмент тесловидного изделия.

Обнаруженные находки указывают на освоение древними коллективами прибрежной полосы оз. Круглое уже в среднем голоцене. Тем не менее неоднозначной является оценка характера их жизнедеятельности на данном участке местности. Обнаруженные фрагменты изделий из камня и продукты его расщепления не указывают прямо на использование озера для рыболовства. В то же время среди обнаруженных предметов отсутствуют сколы, продуцируемые при обновлении или оформлении обрабатывающих орудий или наконечников, которые свидетельствовали об использовании прилегающей к озеру территории в качестве охотугодий. Следовательно, на данном этапе изучения этого памятника невозможно однозначно определить, на что была направлена деятельность человека на этом месте.

Для объяснения полученных фактов предлагается обратиться к теории ресурсных зон, которая последнее десятилетие используется для формулирования закономерностей распространения поселенческих объектов в зависимости от типа хозяйства древнего населения [Arroyo, 2009; Byrd, Garrard, Brandy, 2016; Коробов, 2014]. Согласно данной теории, коллективы охотников и рыболовов могут осваивать территорию в радиусе до нескольких километров от стационарных поселений. Определяющим фактором здесь является пешая доступность от крайней точки до поселения и «проходимость» ландшафта из расчета «туда-обратно» за световой день. Место обнаружения настоящих материалов находится на расстоянии порядка 1,5–2 км от ближайших памятников эпохи неолита и бронзы, расположенных на террасе р. Томи в окрестностях п. Самусь (см. рис. 1, а , б ). Данное обстоятельство позволяет определить выявленный памятник как разрушенный пункт временного пребывания древних охотников. Пешая доступность от ближайших памятников этого времени, неизменность ландшафта, наличие источника воды позволяют предположить, что данное место использовалось древним населением как некие угодья для охоты, рыболовства и собирательства.

Ближайшие к выявленному памятнику поселения (см. рис. 1, 4 , 6 , 7 ) неоднократно изучались разными поколениями исследователей. К настоящему времени можно констатировать, что эти поселения являлись стационарными местами обитания древних коллективов на протяжении эпохи неолита – ранней бронзы. Обнаруженные на этих поселениях предметные комплексы позволяют охарактеризовать их население как охотников-рыболовов, ведущих присваивающее хозяйство. Сопоставимый с артефактами с оз. Круглое предметный ряд с этих поселений характеризуется значительной долей топоров и тесел, рабочий край которых 980

оформлен шлифовкой, обрабатывающими орудиями и наконечниками с оформлением рабочего края ретушью. При этом глубина, крутизна, способ организации ретуши может быть различен от орудия к орудию и никак не коррелировать с их типологической принадлежностью. В материалах эпохи бронзы, прежде всего самусьской культуры, нередко отмечается переоформление утилизированных орудий. Таким образом, можно заключить, что ближайшие к выявленному памятнику поселения являются некими «центрами ресурсных зон», в которых аккумулировались присваиваемые ресурсы и разнообразные предметы материальной культуры.

Продолжительность функционирования изучаемого объекта установить в настоящее время крайне затруднительно ввиду малочисленности вещественных источников, отсутствия следов каких-либо конструкций (кострищ, жилищ и т.п.). Сейчас наличие этого памятника указывает на то, что древнее население осваивало не только долину р. Томи, но и территорию далеко от края береговой террасы. Это, в свою очередь, актуализирует поиск аналогичных объектов на периферии и в глубине террасовых комплексов.

Вариант интерпретации выявленного памятника как «поселения» исключается по причине однородности полученного материала и отсутствия предметного комплекса, характерного для поселений этого периода, расположенных поблизости, а именно фрагментов керамической посуды, следов металлургии, утилизированных изделий из камня, кости, металла, кострищ, остатков конструкций. По тем же самым причинам данный объект, как и оз. Круглое, не может быть «центром ресурсной зоны», поскольку, согласно приводимой теории, древние общества с присваивающим хозяйством аккумулируют в этих «центрах» присвоенные и добытые ресурсы, чего в контексте изучаемого памятника не наблюдается.

Результатом проведенной работы является не только получение новых источников о материальной культуре населения Нижнего Притомья в период позднего неолита – ранней бронзы, но и фактов, подтверждающих жизнеспособность теории ресурсных зон для объяснения разнообразия памятников этой эпохи и особенностей их распространения на изучаемой территории. Применение теоретических основ так называемой «ландшафтной археологии» позволит доказательно интерпретировать факты обнаружения случайных находок этого времени на неперспективных для длительного обитания участках местности. На основе данного подхода могут быть выработаны основы для построения прогнозных моделей, которые позволят подходить к выявлению новых по селенческих объектов более предикативно.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене – голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеоло-гических объектов». Авторы выражают благодарность студентам ТГУ Деманову И.А., Сергиенко А.Р. и студенту ТГПУ Литвину Е.О. за помощь в проведении полевых работ.

Список литературы Новые сведения об освоении в финале каменного века окрестностей п. Самусь в Томской области

- Бычков Д.А. Ландшафтно-топографические особенности расположения археологических памятников на территории Томско-Нарымского Приобья // Вестн. Томск. гос. ун-та. История. - 2022. - № 76. - С. 180-191. -.

- Васильев Е.А. Самусьская культура // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Томской области. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2001. - С. 127-129.

- Васильев Е.А. Культура древнейших обитателей низовий Томи // По реке времени. Путеводитель к экспозиции. - Северск: Ветер, 2004. - С. 5-18.

- Коробов Д.С. Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н. э. (ландшафтная археология Кисловодской котловины): дис. д-ра ист. наук. Т. 1. -М., 2014. - 610 с.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья. Ч. I. Верхнеобская неолитическая культура. // Из истории Сибири. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1973. - Вып. 9. - 182 с.

- Arroyo A.M. The use of optimal foraging theory to estimate Late Glacial site catchment areas from a central place: The case study of eastern Cantabria, Spain // Journal of Anthropological Archaeology. - 2009. - Vol. 28, iss. 1. -P. 27-36.

- Byrd B.F., Garrard A.N., Brandy P. Modelling foraging ranges and spatial organization of Late Pleistocene hunter - gatherers in the southern Levant. A leastcost GIS approach // Quatern.Intern. - 2016. - Vol. 396. - P. 62-78.