Новые сведения по истории аубатканско-яланкульского куста поселений татар Большереченского района Омской области

Автор: Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Материалы для исследования были получены автором в ходе экспедиционной поездки летом 2020 г. Цель данной статьи состоит в том, чтобы ввести в научный оборот материалы по неизвестному этнографам пуховому промыслу у татар Уленкулъского и Яланкулъского кустов поселений. До настоящего времени этнографы практически не занимались направленным изучением женских рукоделий западносибирских татар. Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XX - начало XXI в. Новые данные расширяют представление исследователей о домашних хозяйственных занятиях и женских видах труда, способах жизнеобеспечения изучаемых локальных групп населения. В работе приводятся сведения о занятии пуховым промыслом во второй половине XX в., данные о количестве коз в личных подсобных хозяйствах жителей и общие сведения о пуховом козоводстве: породы животных, способы приобретения. Далее описывается технологический процесс получения и изготовления пряжи: вычесывание коз, обработка пуха (очистка от сора, стирка), прядение. В общих чертах рассматривается технология вязки теплых шалей и косынок, варежек и носков, приводятся сведения об орнаментах на вещах. На основании многолетнего изучения хозяйства и материальной культуры западносибирских татар автор делает вывод, что пуховое козоводство было редким явлением в населенных пунктах татар Омской обл. Пуховой промысел был отличительной особенностью Уленкулъского и Яланкулъского кустов поселений. Во второй половине XX в. производством пуховых вещей на продажу занималось в этих поселениях большинство семей, этот промысел приносил существенный доход.

Западная сибирь, северная лесостепь, левобережьер. иртыш, xviii- началоxxi в, бухарцы, история, система расселения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145674

IDR: 145145674 | УДК: 39+911.373(=521.145) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.825-829

Текст научной статьи Новые сведения по истории аубатканско-яланкульского куста поселений татар Большереченского района Омской области

В истории Западной Сибири традиционно присутствует диспропорция в исследовании разных народов. Наибольшее число научных работ посвящено изучению культуры русского населения, остальным же уделено незначительное внимание. В частности, мало что известно об истории населения отдаленных татарских деревень в XVIII– XIX вв. Но именно там сохраняются наиболее архаичные черты культуры и способы жизнеобеспечения, находятся сведения, которые могут значительно скорректировать сложившееся представление о культуре западносибирских татар в целом.

Одним из таких значимых и в то же время труднодоступных регионов является участок в междуречье Иртыша и его левого притока Оша, расположенный на границах Большереченского, Саргатского и Колосовского р-нов Омской обл. Здесь в окружении озер и болот компактно проживает группа западносибирских татар, предками которых были в основном бухарцы [Корусенко, 2011, с. 19–29].

Летом 2020 г. Западно-Сибирская историко-этнографическая экспедиция ИАЭТ СО РАН продолжила изучение истории и культуры потомков сибирских бухарцев. Это конгломерат поселений Яланкуль – Аубаткан, расположенный в 60 км к северу от р. Иртыш в районе озер Большой Яланкуль, Урускуль, Кошкуль (местное название Кушкуль – ‘соединенные озера’), Мереткульские, Кумуслин-ские и др.

Целью работы является введение в научный оборот новых данных по истории населенных пунктов, системе расселения в изучаемом районе.

Этот куст поселений плохо изучен этнографами. Только один раз, в 1975 г., в эту точку Большеречен-ского р-на удалось добраться этнографической экспедиции Омского государственного университета (Науч. архив МАЭ ОмГУ. Ф. I. Д 73-3, 73-4, 74-1, 75-1). Однако за последние годы вышли две книги краеведов, посвященные д. Яланкуль и окрестным поселениям, в которых содержится ценная информация по интересующим нас вопросам [Садыков, 2011; Шихова, 2018]. Помимо этого, важные сведения по системе расселения бухарцев в этом крае зафиксированы в документах архивов.

Согласно данным Ф.Т. Валеева, С.Н. Корусенко, бухарцами из правобережных населенных пунктов долины Иртыша были основаны кусты поселений на территории современного Большереченско-го р-на Омской обл. [Бережнова, Корусенко, 2014, с. 93]. Ф.Т. Валеев писал, что переселение татар на новые места происходило путем образования заимок и выселок, выделявшихся из старых аулов. Так, в заимке Кумуслинской поселились выходцы с правобережья Иртыша из Подгорной и Аялынской во- лостей, в заимке Мереткульской проживали татары д. Себеляковой Подгорной вол. [1980, с. 52–53].

В одном из межевых журналов за 1836 г. юрт Аубатканских Бухарской вол. имеется копия документа за 1765–1766 гг., в котором речь идет о просьбе тарских юртовских бухарцев и, возможно, татар и бухарцев других волостей выделить им земли на левобережье Иртыша в этом районе. В документе встречаются названия озер Аубатканско-Ялан-кульского куста – оз. Комуслы и Куртайлы, а также будущего Уленкульского куста – р . Нюхоловка, оз. Каракуль и др. (ИАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 111. Л. 4–9об.). Вероятно, к началу XIX в. в интересующем нас районе складывается целая сеть из небольших поселений. В «Ведомости Тарского округа об инородческих землях» 1829 г. указаны земли общего владения следующих поселений: Петуховские на оз. Петуховском, Мереткульские на оз. Мерет-куль, Кумыслинские на оз. Кумыслы, Аубатканские на оз. Аубатканском и Куртаклинские/Курталин-ские на оз. Урускуль (ИАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 620. Л. 290об.–291).

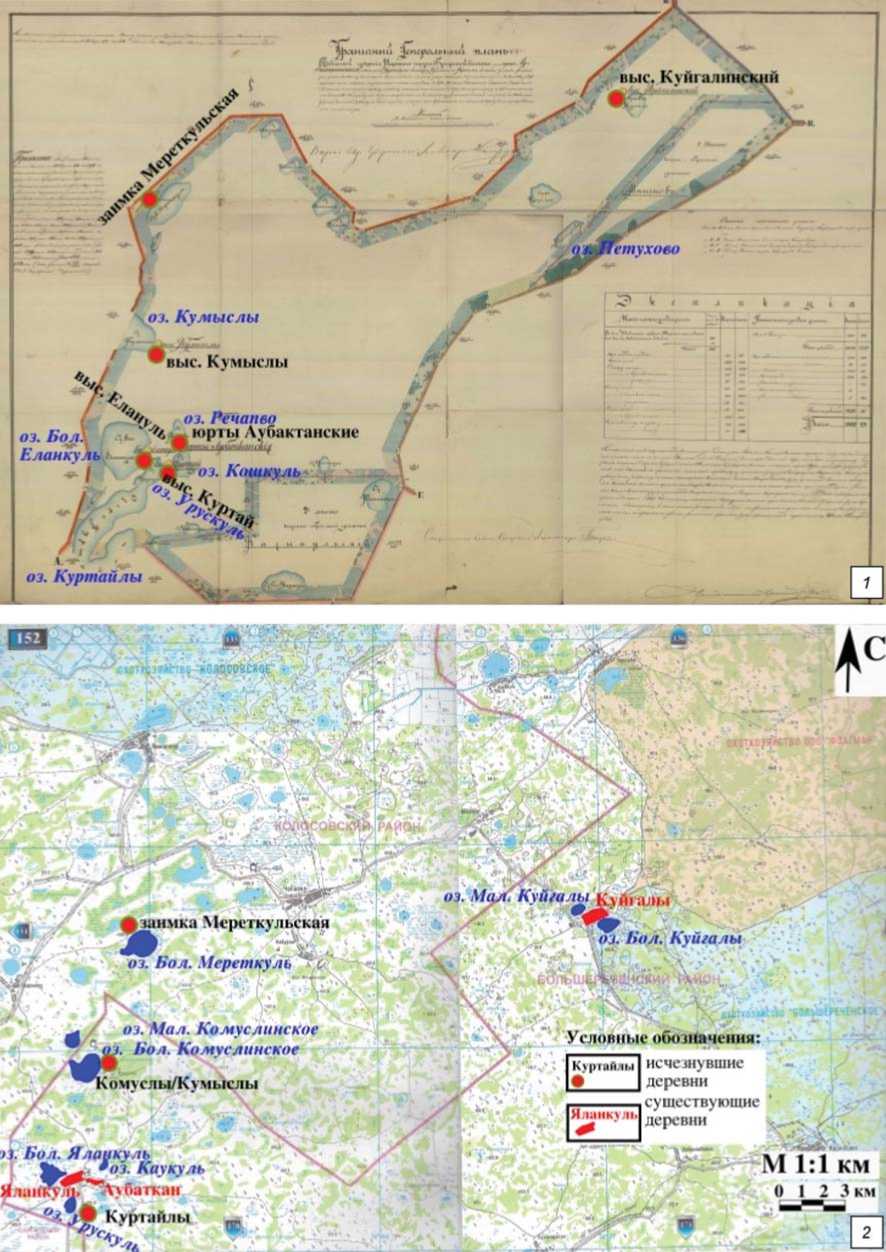

В фондах ИАОО нами был изучен «Граничный Генеральный план Тобольской губ., Тарского округа, Бухарской волости дачи юрт Аубатканских с выселками Куртайлы, Еланкуль, Кумуслы и Куй-галы, владения бухарцев...», который датируется 1869 г. (на основе данных межевания, проведенного в 1836 г.) (ИАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 866. Л. 1–1об.). На нем указаны юрты Аубатканские между оз. Ре-чапово и Кошкуль (Кушкуль) и выселки Кумыслы на оз. Кумыслы, Еланкуль на оз. Большой Елан-куль, Куртай на оз. Урускуль (в одной озерной чаше с оз. Куртайлы) и оз. Кошкуль (Кушкуль), Куйга-линский (между Большим и Малым Куйгалински-ми озерами), заимка Мереткуль на оз. Мереткуль (см. рисунок ).

Согласно Первой Всероссийской переписи 1897 г., практически все жители здешних поселений записаны как сибирские бухарцы. С.К. Патка-нов приводит сведения, что на тот момент в юртах Аубатканах (Новых) проживало 378 чел., в выселке Еланкульском – 353 чел., в выселке Комуслин-ском – 212 чел. [1911, с. 72–73]. Отметим, что в конце XIX в. выселка Куртай на оз. Урускуль, заимки Мереткуль на оз. Мереткуль, а также поселения на оз. Петуховском уже не существовало. В настоящее время в указаном районе осталось лишь два населенных пункта – деревни Аубаткан и Яланкуль.

Топоним Аубаткан, по мнению местных жителей, переводится как ау – «сеть» и боткан – «утонула», т.е. «утонула сеть». Данные архива позволяют утверждать, что эта деревня здесь наиболее ранняя. В настоящее время она располагается на невысокой, разрезанной логами гриве, идущей

Расположение населенных пунктов бухарцев Аубатканско-Яланкульского куста.

1 – Граничный Генеральный план Тобольской губ., Тарского округа, Бухарской вол. дачи юрт Аубатканских с выселками Куртайлы, Елан-куль, Кумуслы и Куйгалы, владения бухарцев, 1869 г. (ИАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 866. Л. 1–1об.); 2 – реконструкция системы расселения бухарцев на основе архивных и этнографических данных.

вдоль западных берегов озер Куакуль и Ряцепкуль (в настоящее время из-за высокого уровня вод они соединяются). На другом берегу указанных озер расположено урочище Мартел, где, по мнению информантов, тоже была деревня и кладбище. На соседней гриве находится современное кладбище деревень Аубаткан и Яланкуль. Местные жители сообщают о том, что раньше единственная улица в Аубаткане шла дальше в сторону оз. Кошкуль. По словам информантов, это был наиболее старый край деревни. Сейчас верхний слой грунта на этой улице срезан и частично вывезен, а остатки складированы в кучи. По рассказам информантов, люди отсюда стали переселяться в другие населенные пункты. Некоторые аубатканцы начали селиться «через лес на большом озере, кишащем змеями, где основали на высоком берегу деревню под названием Еланкуль» (в настоящее время д. Яланкуль). А некоторые переехали на гриву Куртайлы ( Кур-тай – «цапля, аист», Куртайлы – «аистный»). Там тоже было кладбище, но потом его распахали. Эти сведения также встречаются в краеведческой литературе [Шихова, 2018, с. 16].

Деревня Яланкуль стоит на гриве, тянущейся вдоль южного берега оз. Большой Яланкуль ( Елан-лы – «змеиное озеро»). Она состоит из нескольких улиц. Наиболее раней из них считается Школьная (старое название Кыешь урам – «кривая улица»), расположенная на северном склоне гривы и примыкающая вплотную к озеру, так что огороды усадеб доходят практически до уреза воды. На ней выделяется наиболее старая часть, расположенная на самом высоком месте у берега. Местные жители называют ее Бахтияр урам (улица Бахтияра), поскольку там поселился один из основателей деревни и до сих пор живут его потомки. Информанты сообщают, что изначально здесь было семь домов и семьи жили «кварталами», которые делились проулками ( тыгырык ), позволявшими спускаться к озеру. Одной из главных улиц, проходящей по центру деревни, является ул. Зеленая (местное название Туры урам ), она проходила вдоль гребня гривы в самом высоком месте.

Местные жители указали нам место одной из брошенных деревень. По их мнению, она находилась к западу от современного кладбища на гриве у оз. Урускуль (Русское озеро), в настоящее время там проходит дорога из д. Чебаклы в Яланкуль и Аубактан. Они сообщили, что здесь была деревня Куртайлы и кладбище. При этом вспоминали про остатки могил, которые позже заровняли бульдозерами, после чего здесь находили черепа из могил. Впоследствии здесь установили вышку, т.к. это самое высокое место, но она потом упала. Их сведе- ния совпадают с картографическими данными [Омская область, 2010, с. 152].

Во время полевых работ указанная грива была обследована. Она расположена между оз. Уру-скуль и Кошкуль (Кушкуль). В 0,9 км (Аз. 0,336, 15°) к северо-западу от нее находится здание почты в д. Яланкуль, в 0,46 км (Аз. 29,93°) к северо-востоку от нее располагается современное кладбище деревень Яланкуль и Аубаткан (юго-западный угол ограды), в 0,48 км (Аз. 250,02°) к западу – юго-западу от него расположено оз. Урускуль, в 0,85 км (Аз. 125,60°) к юго-востоку от него находится оз. Кошкуль. Она округлая в плане, слегка вытянута по направлению северо-восток – юго-запад. По этому направлению она имеет протяженность – 0,9 км, по линии запад – восток – 0,75 км. Ее высота до стигает 3 м. Она имеет отлогие склоны. В настоящее время она заросла травой, древесная растительность отсутствует. Она имеет две вершины, разделенные логом, идущим посередине по направлению восток – северо-восток. При обследовании этого места было обнаружено пять впадин прямоугольной в плане формы, размерами 8 × 10 м, глубиной – 0,1–0,2 м, расположенных хаотично на склоне. Таким образом, можно предположить, что это остатки д. Куртайлы.

По свидетельству разнородных источников (письменных, устных), до революции жители поселений Яланкуль и Аубаткан занимались товарным животноводством. Крупный рогатый скот сдавали на мясо и шкуры в г. Таре, а молоко на маслозавод, который был в Яланкуле [Материалы…, 1911, с. 385; Шихова, 2018, с. 21].

Один из информантов рассказывал, что до 1930-х гг. жители летовали (жили в поле – толада яшәу ) с детьми. Все лето они находились вне деревни рядом со стадом . Там же возделывали зерновые культуры. Кроме того, они занимались рыболовством и торговлей, в т.ч. шелком со Средней Азией по р. Иртыш [Садыков, 2011, с. 280; Шихова, 2018, с. 21].

В целом можно сказать, что в районе оз. Большой Яланкуль, Урускуль, Комуслы и других со второй половины XVIII в. складывается ме сто компактного проживания бухарцев. Юрты Аубат-канские были старейшим населенным пунктом в этом регионе. Куртайлы, Комуслы/Кумуслы, Куй-галы, Яланкуль были выселками, Мереткульские – заимкой. Выселок Ялакульский возник позже других. Выселки и заимки располагались на озерах, вблизи мест выпаса скота и рыбной ловли. Возможно, часть из них были сезонными поселениями. Это позволяло максимально эффективно использовать природные ресурсы в данном районе.

Список литературы Новые сведения по истории аубатканско-яланкульского куста поселений татар Большереченского района Омской области

- Бережнова М.Л., Корусенко С.Н. История формирования населения Тарского Прииртышья и изменений в его этническом и этносоциальном составе в конце XVI - XX веке // Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники. - Омск: Наука, 2014. - С. 73-101.

- Валеев Ф.Т. Западносибирские татары во второй половине XIX - начале XX в.: историко-этнографические очерки. - Казань: Татарское кн. изд-во, 1980. - 232 с.

- Корусевко С.Н. Сибирские бухарцы в начале XVIII века. - Омск: Издат. дом "Наука", 2011. - 248 с.

- Матервалы по землевладению и экономическому быту оседлых инородцев Тобольской губернии / под ред. И.А. Андроникова. - Тобольск: Губернская тип., 1911. - 395 с.

- Омская область. Атлас. - Омск, 2010. - 328 с.

- Паткавов С.К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной разработки материала переписи 1897 г.). - СПб., 1911. - Т. 2. Тобольская, Томская и Енисейская губ. - 431 с. - (Зап. ИРГО по отд. статистики; Т. 11, вып. 2).

- Садыков Х.К. Малая моя родина - золотая колыбель: из истории бухарцев Тарского уезда: в 2-х ч. - Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2011. - Ч. 1. Воспоминания, размышления о Яланкуле и земляках. - 416 с.

- Шихова М.Х. Село Яланкуль и его жители - потомки Авасбакы-шейха. Шаджара. - Омск: Наука, 2018. - 122 с.

- Andronikov I.A. (ed.) Materialy po zemlevladeniyu i ekonomicheskomu bytu osedlykh inorodtsev Tobol 'skoi gubernii. Tobolsk: Gubemskaya tipografiya, 1911, 395 p. (In Russ.).

- Berezhnova M.L., Korusenko S.N. Istoriya formirovaniya naseleniya Tarskogo Priirtysh'ya i izmenenii v ego etnicheskom i etnosotsial'nom sostave v kontse XVI -XX veke. In Etnografo-arkheolgicheskie kompleksy narodov Tarskogo Priirtysh'ya:prirodnayasreda, etnosy, istochniki. Omsk: Nauka, 2014, pp. 73-101. (In Russ.).

- Korusenko S.N. Sibirskie bukhartsy v nachale XVIII veka. Omsk: Izdat. dom "Nauka", 2011, 248 p. (In Russ.).

- Omskaya oblast'. Atlas. Omsk, 2010, 328 p. (In Russ.).

- Patkanov S.K. Statisticheskie dannye, pokazyvayushchie plemennoi sostav naseleniya Sibiri, yazyk i rody inorodtsev (na osnovanii dannykh spetsial'noi razrabotki materiala perepisi 1897 g.). St. Petersburg: 1911, vol. 2. Tobol'skaya, Tomskaya i Eniseiskaya gub. 431 p. (Zapiski Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva po otdeleniyu statistiki; vol. 11, iss. 2) (In Russ.).

- Sadykov Kh.K. Malaya moya rodina - zolotaya kolybel': iz istorii bukhartsev Tarskogo uezda: v 2 ch. Pt. 1. Vospominaniya, razmyshleniya o Yalankule i zemlyakakh. Omsk: Omsk State Pedagogical Univ. Press, 2011, 416 p. (In Russ.).

- Shikhova M.Kh. Selo Yalankul' i ego zhiteli - potomki Avasbaky-sheikha. Shadzhara. Omsk: Nauka, 2018, 122 p. (In Russ.).

- Valeev F.T. Zapadnosibirskie tatary vo vtoroi polovine XIX - nachale XX v.: istoriko-etnografi cheskie ocherki. Kazan: Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1980, 232 p. (In Russ.).

- Тихомиров K.H. https://orcid.org/0000-0003-1159-1603 Тихомирова M.H. https://orcid.org/0000-0001-8271-8451