Новые возможности чрескостного остеосинтеза при несвободной костной пластике дефектов коротких трубчатых костей

Автор: Данилкин М.Ю., Борзунов Д.Ю., Кузовков А.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 3, 2003 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время увеличивается число больных с дефектами коротких трубчатых костей стопы. Известные способы замещения свободными алло- и аутотрансплантатами и использование кровоснабжаемых аутотрансплантатов не обеспечивают полноценного восстановления анатомической целостности плюсневых костей. Нами осуществлено замещение дефектов коротких трубчатых костей стопы по методу Г.А. Илизарова, для чего были разработаны новые компоновки аппаратов. Рассмотрены два клинических примера применения подобных компоновок. Благодаря использованию новых компоновок аппарата Илизарова создаются условия для жесткой и независимой фиксации сформированных фрагментов с возможностью их автономного, направленного и дозированного перемещения.

Короткие трубчатые кости, замещение дефекта, полилокальный остеосинтез, аппарат илизарова

Короткий адрес: https://sciup.org/142120617

IDR: 142120617

Текст научной статьи Новые возможности чрескостного остеосинтеза при несвободной костной пластике дефектов коротких трубчатых костей

В настоящее время в связи с возрастанием числа техногенных катастроф, локальных вооруженных конфликтов и террористических актов с использованием минно-взрывных устройств увеличивается число больных с дефектами костей стопы, коротких трубчатых в частности [1, 2].

Известные способы замещения дефектов свободными алло- и аутотрансплантатами не обеспечивают полноценного восстановления костного остова, так как имеют ограниченные возможности перестройки реплантата, связанные с отсутствием полноценной его реваскуляризации [3-5]. С использованием кровоснабжаемых аутотрансплантатов связана неизбежная травматизация донорского участка кости, а также дополнительная травматизация подчас измененных мягких тканей стопы при помещении в них реплантата. Высок процент неудачных исходов лечения, связанных с тромбозом артериовенозных анастомозов, отторжением, нагноением, рассасыванием, патологическим переломом, несращением трансплантатов [6-9].

Новый подход к проблеме замещения дефектов костей стопы связан с эффективным использованием способов несвободной костной пластики по Г.А. Илизарову [10-12]. В настоящее время в этой проблеме существует целый ряд нерешенных вопросов, связанных, в частности, с необходимостью разработки новых и совершенствованием известных компоновок аппаратов наружной чрескостной фиксации.

Известные компоновки аппарата Илизарова для остеосинтеза стопы до последнего времени не позволяли устранять дефекты отдельных плюсневых костей, так как их использование в основном направлено на удлинение или устранение деформации всей стопы в целом. Сложность состоит в том, что помимо создания компрессии между костными отломками плюсневых костей для их сращения часто бывает необходимо выполнить 1-2 остеотомии для их удлинения, причем на одном луче. Выполнение остеосинтеза плюсневых костей ми- ни-аппаратом РНЦ «ВТО» остается невозможным из-за малых линейных размеров их фрагментов. Фиксирующие узлы мини-аппарата, продольные размеры которых составляют 15 мм, находятся на одном дистракционном стержне (на одной оси), что не позволяет расположить эти узлы над каждым костным фрагментом. К тому же, в силу недостаточной жесткости мини-аппарата, его применение на стопе нецелесообразно, так как при ходьбе он будет подвергаться значительным (разрушающим) нагрузкам и не сможет обеспечить стабильного остеосинтеза. Поэтому для лечения больных с данной патологией было необходимо создание компоновок аппаратов, обеспечивающих надежную и стабильную фиксацию коротких костных фрагментов с возможностью их управляемого дозированного перемещения в заданном направлении при компрессионнодистракционном би- и полилокальном остеосинтезе.

На данный момент в нашей клинической практике встретилось два случая, когда известными компоновками аппарата Илизарова решить задачу устранения дефекта плюсневых костей было невозможно.

В первом случае требовалось произвести удлинение V плюсневой кости за счет остеотомии в области ее основания с целью восстановления ее анатомической целостности. Во втором восстановление опороспособности и косметического вида стопы потребовало удлинения ее I луча за счет остеотомии головки I плюсневой и клиновидной кости с получением сращения между ними.

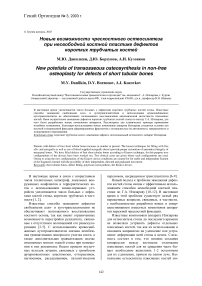

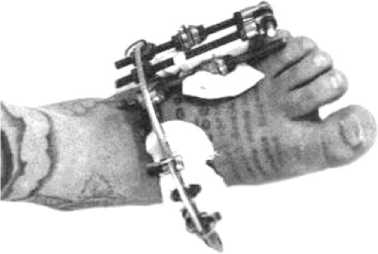

Клинический пример 1. Больной О., 33 лет, поступил в клинику Центра с диагнозом: посттравматический дефект-диастаз V плюсневой кости левой стопы, дефект мягких тканей, инородное тело (дробь). Травма в декабре 2000 года – на охоте получил огнестрельное ранение. По месту жительства была наложена гипсовая лонгета. Жалобы на боли в области головки V плюсневой кости, на снижение опороспособности стопы. В РНЦ «ВТО» 10.04.02 г. произведена операция: остеотомия V плюсневой кости левой стопы, удалены инородные тела, выполнена пластика рубца местными тканями, остеосинтез аппаратом Илизарова левой стопы. Дистракция начата на 7 сутки после операции и составила 27 суток. После удлинения V плюсневой кости на 12 мм, с 13.05.02. началась фиксация, совмещенная с компрессией по месту стыка отломков (рис. 1-3).

Рис. 1. Рентгенограммы до лечения (а) и в процессе дистракции (б)

Рис. 2. Рентгенограммы в процессе фиксации

Рис. 3. Фото в аппарате

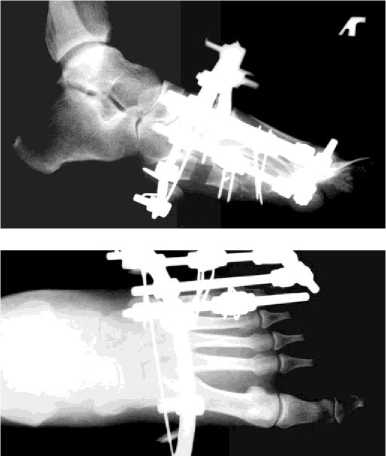

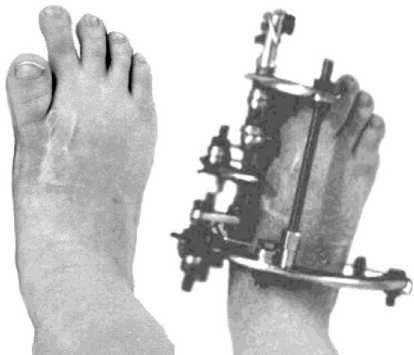

Клинический пример 2. Больной Я., 8 лет, поступил в клинику Центра с диагнозом: посттравматический субтотальный дефект I плюсневой кости, укорочение I луча правой стопы, нарушение опороспособности правой стопы; остеомиелит I плюсневой кости в стадии ремиссии. В четырехлетнем возрасте получил травму. Лечился по месту жительства: гипсовая лонгета, антибактериальная терапия. Течение болезни осложнилось остеомиелитом, результатом сек-вестрнекроэктомий стал субтотальный дефект I плюсневой кости. В Центре была выполнена остеотомия головки I плюсневой кости, остеотомия клиновидной кости, остеосинтез аппаратом Илизарова правой стопы. Дистракция начата на 6 сутки после операции, продолжительность – 30 суток. Фиксация составила 92 дня. За счет полилокального остеосинтеза I луча стопы получено удлинение головки I плюсневой кости, удлинение клиновидной кости, сращение между плюсневой и клиновидной костями, что позволило восстановить опороспособность стопы и ее косметический вид (рис. 4-6).

б

а

Рис. 4. Фото до лечения (а) и в аппарате (б)

б

Рис. 5. Рентгенограммы до лечения (а) в момент операции (б)

а б

Рис. 6. Рентгенограммы во время фиксации (а) и после демонтажа аппарата (б)

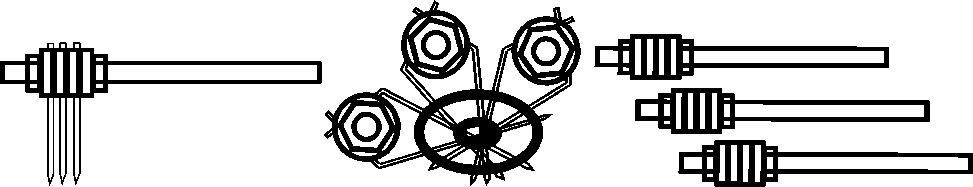

Для решения этих лечебных задач нами была разработана компоновка из стандартных деталей комплекта аппарата Илизарова, которая обеспечила надежный остеосинтез нескольких коротких фрагментов плюсневых костей стопы с жесткой фиксацией фрагментов и возможностью их управляемого дозированного перемещения для удлинения и последующей компрессии. При этом каждый фрагмент короткой трубчатой кости (в первом случае их было три, а во втором – четыре) обычно закрепляется в отдельной опоре. Каждая из этих опор состоит из резьбового стержня и шайб с прорезью, между которыми при помощи гаек крепятся по 2-3 консольно проведенные спицы (рис. 7). Эти опоры располагаются относительно короткой трубчатой кости ступенчато, в виде веера и радиально, благодаря чему их линейные размеры не мешают остеосинтезу коротких костных фрагментов (рис. 8), а спицы, проведенные через костные фрагменты, находятся не на одной оси, обеспечивая и создавая адекватный запас мягких тканей (рис. 9)1, 2.

Таким образом, оригинальные компоновки аппарата Илизарова создают условия для жесткой и независимой фиксации фрагментов коротких трубчатых костей и обеспечивают возможность их автономного, дозированного и направленного перемещения. Вместе с тем их использование не требует в дальнейшем перемонтажа аппарата чрескостной фиксации или проведения дополнительных спиц для создания компрессии на стыке адаптированных концов отломков.

Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9.