Новые возможности изучения дистракционного регенерата по данным рентгенографии

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Климов Олег Владимирович, Аранович Анна Майоровна, Дьячков Константин Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Достижение оптимальной наглядности визуализационной картины и получения объективных количественных данных о плотности и структуре вновь образованной кости. Материалы и методы. У 19 больных ахондроплазией и пациентов с субъективно низким ростом произведена цифровая обработка на персональном компьютере рентгеновских изображений голени на различных этапах удлинения. Использование цветового контрастирования играло роль дополнительного информационного признака, позволяющего объективизировать процесс интерпретации изображения благодаря тому, что человеческий глаз различает больше цветов, чем оттенков какого - либо одного цвета, что имеет место на рентгенограмме. Результаты. В процессе дистракции и фиксации на рентгенограммах четко визуализировалось зональное строение регенерата, можно было определить высоту костных отделов, высоту зоны просветления (соединительнотканной прослойки), оценить их качественные показатели. В конце периода фиксации и после демонтажа аппарата, когда границы между его зонами стирались, определить отличия в состоянии дистального и проксимального регенератов, а также их отделов, особенно в прямой проекции, практически невозможно. После обработки рентгенограмм с использованием программного обеспечения «Hi - scene» выявлены различия в оптической плотности проксимального, центрального и дистального отделов регенерата. Заключение. Применение данной методики позволило выявить отличия в строении различных отделов регенерата и после демонтажа аппарата, когда на рентгенограмме эти отличия визуализировать не всегда возможно.

Рентгенография, цифровая обработка данных, цветовое контрастирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142134610

IDR: 142134610 | УДК: 616.71-007.157-001.5-089.227.84-003.93-073.75 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-60-66

Текст научной статьи Новые возможности изучения дистракционного регенерата по данным рентгенографии

Рентгенография остается наиболее доступным, экономически целесообразным методом исследования в травматологии-ортопедии, учитывая ее наглядность, возможности визуализации в широком диапазоне оттенков серого цвета практически всех костных образований человека [2, 6, 13, 14, 15]. Тем не менее, зависимость плотности и качества полученного изображения от целого ряда субъективных и объективных факторов значительно затрудняет количественную обработку полученных данных. Особенно это касается новообразованной кости при удлинении конечностей, поскольку связано с профилактикой осложнений после демонтажа аппарата (деформации, переломы)

[3, 10, 12]. В связи с этим использование методов цифровой обработки изображений способствует анализу рентгенограмм на качественно новом уровне, позволяя получать принципиально новые данные [1, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18]. К таким способам относится разработанное специализированное программное обеспечение «Hi - scene», предназначенное для чтения и компьютерной обработки цифровых результатов рентгенологического исследования [11].

Цель исследования. Достижение оптимальной наглядности визуализационной картины и получения объективных количественных данных о плотности и структуре вновь образованной кости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведена цифровая обработка на персональном компьютере рентгеновских изображений голени на различных этапах удлинения у 19 больных ахондроплазией (10), пациентов с субъективно низким ростом

(6), посттравматическим укорочением конечности (3). Возраст больных ахондроплазией колебался от 7 до 16 лет, больные с субъективно низким ростом были в возрасте от 21 года до 38 лет, с посттравматическим уко-

Ш Дьячкова Г.В., Климов О.В., Аранович А.М., Дьячков К.А. Новые возможности изучения дистракционного регенерата по данным рентгенографии // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 60-66.

рочением – в возрасте от 15 до 22 лет. В задачи работы не входил сравнительный анализ данных в возрастном и этиологическом аспекте.

В работе использовано специализированное программное обеспечение «Hi – scene», предназначенное для чтения и компьютерной обработки цифровых результатов рентгенологического исследования.

Для анализа изображения было использовано 2 метода обработки изображения: цветовое контрастирование в сочетании с гистограммой распределения оптической плотности рентгеновского изображения. Для получения количественных данных об изображении или его выделенных фрагментах были использованы методы математической статистики, содержащие простые и информативные показатели, такие как мода, медиана, среднее значение параметра, дисперсия, коэффициент вариации и т.д. с возможностью сохранения всех значений гистограммы яркости изображения, которые могут использоваться для вычисления других показателей.

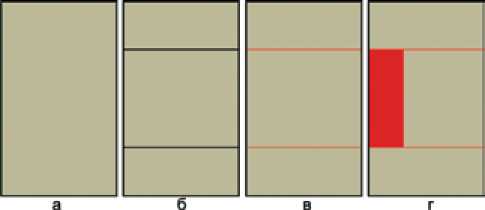

Измерение оптической плотности проводилось в условных единицах (ODi) по формуле ODi = lg(Ii/I0): где Ii – интенсивность i-го элемента изображения, I0 – средняя интенсивность фона. Для анализа структурного состава дистракционного костного регенерата на рентгенологическом изображении последнего рассчитывали относительную площадь участков изображения с различной степенью яркости, которая косвенно отражала степень его минерализации. Эти данные были получены как со всего изображения, так и отдельной его выделенной части (рис. 1).

Рис. 1. Схемы выделения площади различных участков регенерата для цветового контрастирования: а – весь регенерат; б – проксимальная, центральная и дистальная части изображения регенерата во фронтальной плоскости; в – проксимальная, центральная и дистальная части изображения регенерата в сагиттальной плоскости; г – участок центральной зоны регенерата, расположенный по передней поверхности (сагиттальная плоскость)

РЕЗУЛЬТАТЫ

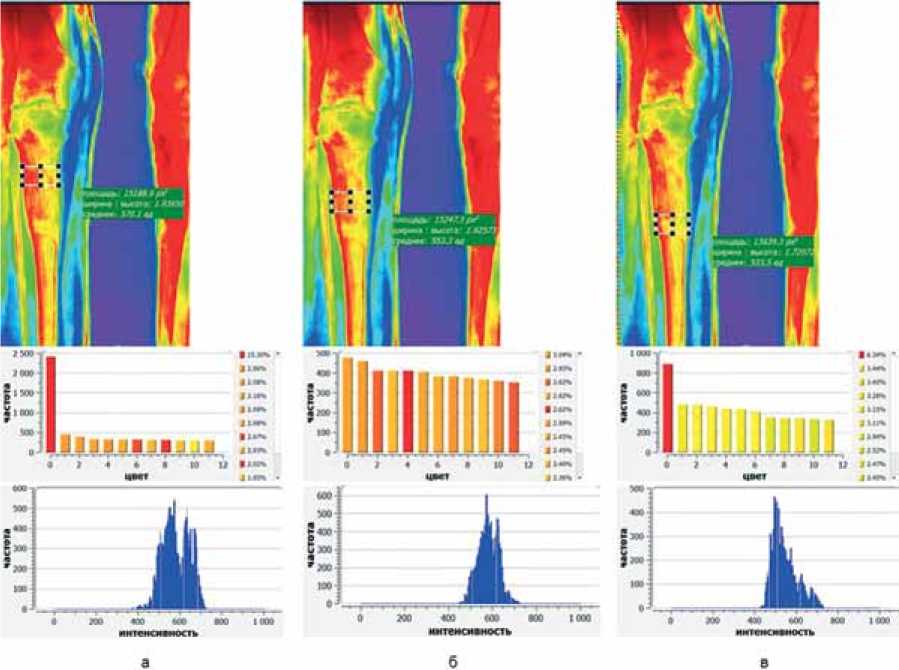

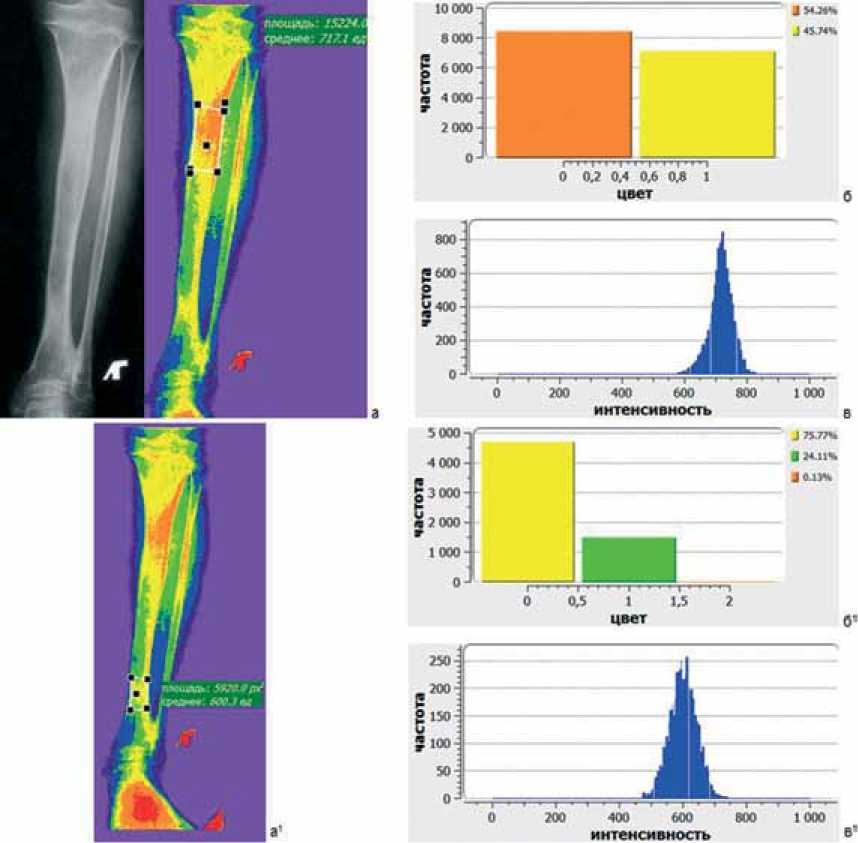

Рентгенография удлиняемого сегмента производилась всем больным в оговоренные алгоритмом сроки в зависимости от этиологии укорочения. В процессе дистракции и фиксации на рентгенограмме четко визуализировалось зональное строение регенерата, можно было определить высоту костных отделов, высоту зоны просветления (соединительнотканной прослойки), оценить их качественные показатели. В конце периода фикса- ции и после демонтажа аппарата, когда границы между его зонами стирались, определить отличия в состоянии дистального и проксимального регенератов, а также их отделов, особенно в прямой проекции, практически невозможно. После обработки рентгенограммы с использованием программного обеспечения «Hi – scene» выявлены различия в оптической плотности проксимального, центрального и дистального отделов регенерата (рис. 2).

Рис. 2. Обработка рентгенограммы голени в прямой проекции больной К., 28 лет, субъективно низкий рост, после снятия аппарата в программе «Hi – scene». Проксимальная треть регенерата (а); центральная часть регенерата (б); дистальная треть регенерата (в)

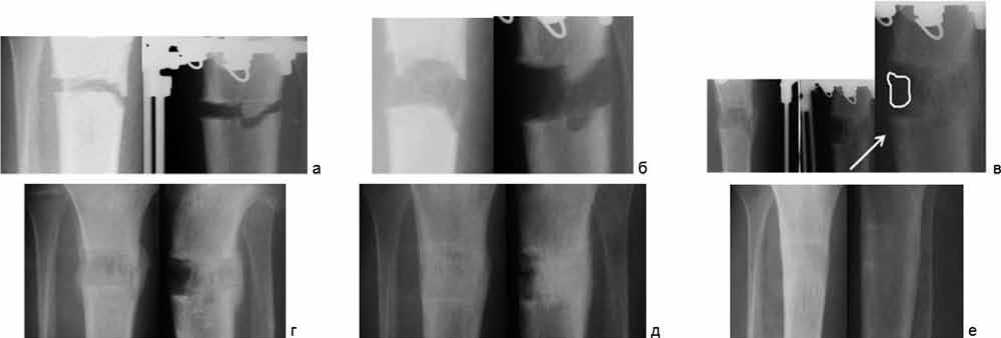

Формирование дистракционного регенерата у некоторых больных сопровождалось образованием по передней поверхности регенерата зоны пониженной плотности, которая через два месяца после демонтажа аппарата имела меньшую оптическую плотность по сравнению с другими отделами регенерата, но площадь ее сокращалась по сравнению с предыдущим сроком наблюдения. Через два года после окончания лечения зона удлинения имела рав- номерную плотность на всем протяжении (рис. 3).

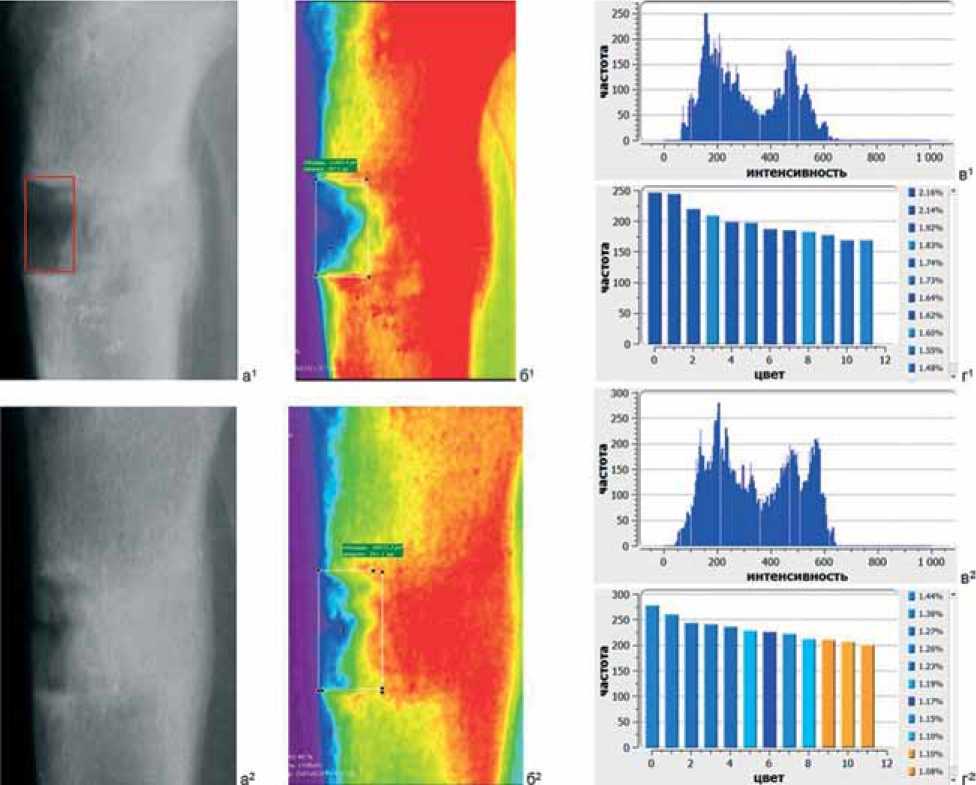

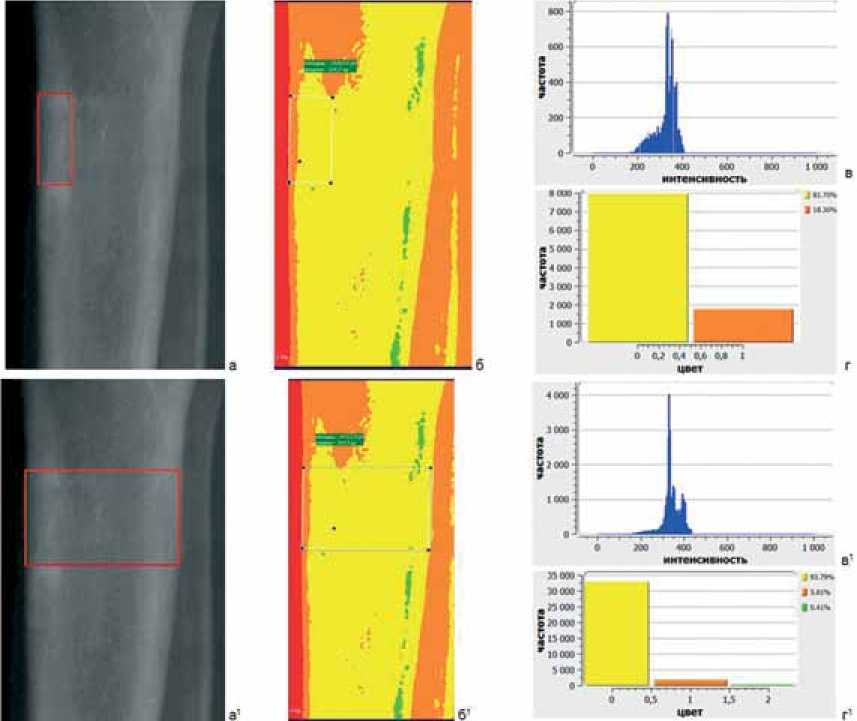

Для более наглядной визуализации различий плотности кости в зоне регенерата на рентгенограмме применили программу «Hi – scene», благодаря которой хорошо видны отличия в гистограммах и цветовом контрастировании зоны регенерата, находящейся по передней поверхности его на рентгенограмме в боковой проекции (рис. 4).

Рис. 3. Фрагменты рентгенограмм голени пациента С.,15 лет, на разных этапах устранения посттравматического укорочения конечности. Дистракционный регенерат в области проксимального метафиза большеберцовой кости: а – 14 дней дистракции, б – 23 дня дистракции, в – 1 месяц фиксации, г – после снятия аппарата, д – через 2 месяца после снятия аппарата, е – через 2 года после снятия аппарата

Рис. 4. Фрагменты рентгенограмы голени пациента С., 15 лет, на разных этапах устранения посттравматического укорочения конечности. Дистракционный регенерат в области проксимального метафиза большеберцовой кости: а – после снятия аппарата в боковой проекции; б – с использованием цветовых таблиц; в – гистограмма; г – цветовое контрастирование ; а1 – фрагмент регенерата после снятия аппарата в боковой проекции; б1 – с использованием цветовых таблиц; в1 – гистограмма; г2 – цветовое контрастирование; а2 – фрагмент регенерата через два месяца после снятия аппарата в боковой проекции; б2 – с использованием цветовых таблиц; в2 – гистограмма; г2 – цветовое контрастирование

Даже через два года после лечения при видимой однородности регенерата обработка в программе «Hi – scene» позволяет видеть отличия в строении новообразованной кости. Гистограмма распределения яркости изображения, содержащего весь регенерат, показывала явное смещение пика в сторону повышенной оптической плотности изображения в отличие от участка по передней поверхности новообразованной кости. Цветовое контрастирование также показывает более высокий процент (93,79 %) наиболее интенсивного цвета в области всего регенерата, тогда как часть его, располагающаяся по передней поверхности, содержит 81,70 % наиболее интенсивного цвета (рис. 5).

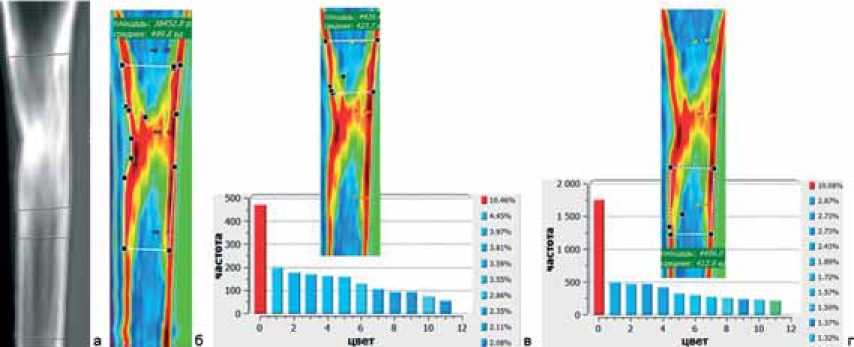

У больных ахондроплазией также отмечено формирование зоны пониженной плотности по передней поверхности регенерата в сагиттальной плоскости, в средней трети его, которая после демонтажа аппарата проявлялась уменьшением диаметра кости на данном уровне по сравнению с проксимальной и дистальной третью новообразованной кости. К этому времени плотность проксимального и дистального отделов регенерата практически одинакова, что хорошо прослеживалось при обработке данных в программе «Hi – scene» (рис. 6).

Рис. 5. Фрагменты рентгенограмм голени пациента С., 15 лет, через два года после удлинения голени в боковой проекции: а, б – фрагмент регенерата; в – гистограмма; г – цветовое контрастирование; б1 – весь регенерат – с использованием цветовых таблиц; в1 – гистограмма; г1 – цветовое контрастирование

Рис. 6. Фрагмент рентгенограммы голени больной Ч., 9 лет, ахондроплазия, через 6 месяцев после удлинения голени на 7 см (а); обработка в программе «Hi – scene» (б); цветовое контрастирование проксимального отдела регенерата – площадь наиболее интенсивного цвета – 10,46 % (в); цветовое картирование дистального отдела регенерата – площадь наиболее интенсивного цвета – 10,08 % (г)

Изучение рентгенограмм больных ахондроплазией через год после перекрестного удлинения показало, что интенсивность окраски проксимального регенерата на голени выше, чем дистального, а цветовое контрастирование выявляло более высокий процент (54,26 %) яр- кого цвета, чем в дистальном отделе новообразованной кости. Гистограмма распределения яркости изображения, содержащего проксимальный регенерат, показывала смещение пика в сторону повышенной оптической плотности данной зоны интереса (рис. 7).

Рис. 7. Рентгенограмма левой голени в прямой проекции больного А., 7 лет, ахондроплазия, через год после перекрестного удлинения правого бедра и левой голени, обработаная с помощью программы «Hi – scene», выделен проксимальный регенерат (а), б – цветовое контрастирование, в – гистограмма; а1 – выделен дистальный регенерат, б1 – цветовое контрастирование; в1 – гистограмма

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты работы показали, что применение программы «Hi – scene» позволило получить дополнительную информацию о состоянии дистракционного регенерата и новообразованной кости после окончания удлинения. Визуализационные возможности в оценке качества рентгеновского снимка после окончания лечения в результате технологических особенностей рентгенографии затрудняют определение разницы плотностных характеристик исследуемого участка на разных этапах исследования. Использование цветового контрастирования играло роль дополнительного информационного признака, позволяющего объективизировать процесс интерпретации изображения благодаря тому, что человеческий глаз различает больше цветов, чем оттенков какого-либо одного цвета, что имеет место на рентгенограмме. Даже через два года после лечения при видимой однородности регенерата обработка в программе «Hi - scene» позволяет видеть отличия в строении новообразованной кости. Гистограмма распределения яркости изображения, содержащего весь регенерат, показывала явное смещение пика в сторону повышенной оптической плотности изображения в отличие от участка по передней поверхности новообразованной кости. Цветовое контрастирование также показывает более высокий процент (93,79) наиболее интенсивного цвета в области всего регенерата, тогда как часть его, располагающаяся по передней поверхности, содержит 81,70 % наиболее интенсивного цвета. Также было найдено, что проксимальный участок новообразованной кости через год после демонтажа аппарата у больных ахондроплазией при удлинении голени на 7 см имеет более высокую оптическую плотность, чем дистальный. Построение гистограммы зоны интереса дало возможность косвенно судить о плотности регенерата (новообразованной кости) по степени минерализации. Так, гистограмма оптической плотности участка новообразованной кости в проксимальной трети голени значительно превышала параметры зоны удлинения в дистальном отделе. Несомненно, применение компьютерной томографии для определения плотности кости несравнимо более объективно, но выполнение данного исследования на всех этапах удлинения и реабилитации невозможно и нецелесообразно, поскольку для КТ есть свои показания, тогда как анализ рентгенограмм с помощью программы «Hi – scene» позволяет проводить сравнительную количественную оценку качества кости.

Список литературы Новые возможности изучения дистракционного регенерата по данным рентгенографии

- Кармазановский Г.Г., Лейченко А.И. Цифровые технологии в отделении лучевой диагностики: руководство для врачей. М.: Видар-М, 2007. 200 c.

- Малый атлас рентгеноанатомии/: О. А. Каплунова, А. А. Швырев, А. В. Кондрашев. М.: Феникс, 2012. 256 с.

- Качественные и количественные показатели рентгенологической оценки дистракционного регенерата/Г. В. Дьячкова, Е.С. Михайлов, С.А. Ерофеев, С.А. Нижечик, М.А. Корабельников//Гений ортопедии. 2003. № 4. С. 11-14.

- Компьютерная визуализация чрескостного остеосинтеза: монография/А. Б. Слободской, Г.П. Котельников, Н.В. Островский, Е.Ю. Осинцев, А.Ю. Попов. Самара: Офорт, 2004. 200 с.

- Методы компьютерной обработки изображений/под ред. В.А. Сойфера. -2-е изд., испр. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 784 с.

- Майкова-Строганова В.С., Рохлин Д.Г. Кости и суставы в рентгеновском изображении. Конечности. Л.: Медгиз Ленингр. отд-ние, 1957. 483 с.

- Возможности постобработки диагностических КТ -и МРТ -изображений на персональном компьютере/Л.Г. Розенфельд, Н.М. Макомела, С.И. Синицкий, Н.Н. Колотилов, А.С. Огир//Украинский мед. журн. 2006. № 6 (56). С. 69-73.

- Способ рентгенографического исследования биологического объекта: пат. 2007120 Рос. Федерация. № 4907360/14; заявл. 04.02.1991; опубл. 15.02.1994.

- Способ определения относительной минеральной плотности костного дистракционного регенерата с применением графических компьютерных программ ADOBE® PHOTOSHOP®: пат. 2452386 Рос. Федерация. № 2010119576/14; заявл. 18.05.2010; опубл. 10.06.2012.

- Рентгенологические принципы при изучении дистракционного костного регенерата/Г. В. Дьячкова, Е. С. Михайлов, С. А. Ерофеев, К. А. Дьячков//Травматология, ортопедия и протезирование в Западной Сибири. 2006. № 1. C. 18-20.

- Для проведения компьютерного анализа, оценки и документации данных лучевых методов исследования и любых электронных изображений, а также проведения на основании полученных данных предоперационного моделирования: а. с. 2014611777 Рос. Федерация. № 2013662115; заявл. 26.12.2013; опубл. 20.03.2014.

- Формирование дистракционного регенерата у детей при удлинении нижних конечностей с помощью стержневых аппаратов внешней фиксации по клинико-рентгенологическим данным/M.И. Спузяк, О.П. Шармазанова, Н.С. Фокина, С.О. Хмизов, В.В. Скребцов//Украинский радиол. журн. 2003. Т. 11, вып. 1. С. 17.

- Семизоров А.Н. Лучевые методы в диагностике повреждений суставов у взрослых и детей: пособие для врачей. М.: Видар-М, 2010. 216 с.

- Бургенер Ф. А. Кормано М., Пудас Т. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов. Руководство. Атлас. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 552 с.

- Helms C.A. Fundamentals of Skeletal Radiology. Philadelphia: Saunders. 4th Ed. 2014. 248 p.

- Kuni C.C. Introduction to Computers and Digital Processing in Medical Imaging. Chicago: Year Book Medical Publishes, 1988. 160 p.

- Kraus M. Virtual Reality in Medical Environments. Proceedings of the International Symposium CAR'93, 1993. P. 747.

- X-ray imaging optimization using virtual phantoms and computerized observer modeling/I.Y. Son, M. Winslow, B. Yazici, X.G. Xu//Phys. Med. Biol. 2006. Vol. 51, No 17. P. 4289-4310.