Новые возможности в диагностике декомпенсированной сердечной недостаточности: клиническое значение факторов роста VEGF, PDGF-AB, FGF Basic, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 и липопротеинассоциированной фосфолипазы А2

Автор: Тепляков Александр Трофимович, Гракова Елена Викторовна, Калюжин Вадим Витальевич, Тарасов Николай Иванович, Шилов Сергей Николаевич, Березикова Екатерина Николаевна, Кузнецова Алла Владимировна, Аптекарь Владимир Дмитриевич, Пушникова Елена Юрьевна, Андриянова Анна Владимировна, Синькова Маргарита Николаевна, Исаков Леонид Константинович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

В структуре смертности взрослого населения экономически развитых стран доминирующие позиции занимает хроническая сердечная недостаточность (ХСН). В связи с этим ранняя доклиническая стратификация риска развития декомпенсированной ХСН представляется актуальной и исключительно важной. Цель: поиск новых диагностических биомаркеров и предикторов высокого риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и смертности у пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью (СН). В исследование вошли 206 пациентов, которые были включены в 3 различные когорты: прогностическая значимость ростовых факторов VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), PDGF-AB (тромбоцитарный фактор роста), FGF basic (фактор роста фиброб-ластов) изучалась у 94 больных ХСН с постинфарктной и/или ишемической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ), у 52 больных с ХСН II-IV функционального класса (ФК) по NYHA анализировалась диагностическая значимость тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1), у других 60 пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа, ассоциированным с ХСН II ФК, в стратификации риска осложнений ХСН оценивалась предиктор-ная значимость липопротеинассоциированной фосфолипазы А2 (Лп-ФЛА2). В результате ROC-анализ ростовых факторов позволил выявить преимущественную прогностическую значимость VEGF (площадь под кривой 0,71+0,05; р=0,000) и FGF basic (0,71+0,05; р=0,000), для PDGF-AB (0,66+0,06; р=0,009). TIMP-1 проявил себя как независимый, высокочувствительный предиктор прогрессирования ХСН и смертности при уровне >485,7 нг/мл (специфичность - 100%, чувствительность - 80,4%). Установлена тесная корреляционная взаимосвязь (r=0,66; р=0,000) между уровнем в крови Лп-ФЛА2 и частотой стенозирования коронарных артерий (КА) у пациентов с СД при уровне в крови Лп-ФЛА2 983 нг/мл (чувствительность теста - 80%, специфичность - 100%). Прогностическое значение TIMP-1 в качестве независимого маркера риска прогрессирования СН и смертности велико и должно шире использоваться в кардиологической практике. Уровни ростовых факторов и Лп-ФЛА2, обнаруженные в проведенном исследовании, могут быть кандидатными маркерами, ассоциированными с ишемической дисфункцией миокарда, атеросклерозом КА и метаболическими нарушениями, что должно быть проверено в солидных проспективных исследованиях.

Хроническая сердечная недостаточность, биомаркеры, факторы роста, тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1, липопротеинассоциированная фосфолипаза а2

Короткий адрес: https://sciup.org/14920030

IDR: 14920030 | УДК: 616.127-004

Текст научной статьи Новые возможности в диагностике декомпенсированной сердечной недостаточности: клиническое значение факторов роста VEGF, PDGF-AB, FGF Basic, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 и липопротеинассоциированной фосфолипазы А2

Несмотря на достижения в диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС), синдром ХСН встречается все чаще [1, 8, 19]. С современных позиций понимания патогенеза ХСН предложена концепция участия в нем системного воспаления и иммунной активации, приводящих к клеточной гибели – апоптозу, который определяет неблагоприятный прогноз и высокий кардиоваскулярный риск заболевания [7, 15, 24].

В литературе имеются немногочисленные данные о динамике уровней сигнальных молекул апоптоза в сыворотке крови, отображающих степень системности “клеточной программированной смерти” по мере прогрессирования ХСН. В частности, к таковым относят матрик-сные металлопротеиназы (ММП), повышенная выработка которых в сосудистой стенке и сердце играет значимую роль в патогенезе ряда состояний, таких как атеросклеротическое поражение сосудов, аневризма, рестеноз КА после ангиопластики и/или стентирования, регуляция ремоделирования миокарда [4, 17]. В то же время клинических исследований, связанных с определением активности ММП в системном кровотоке у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ХСН, не много, а вопрос регуляции активности ММП, определяющей их роль в механизмах апоптоза при развитии ХСН, требует дальнейшего изучения.

С другой стороны, апоптоз является исходом воспалительного ответа на повреждение, развивающееся при имплантации стентов в КА. Повреждение интимы и обнажение тромбогенного субэндотелия с последующим формированием пристеночного тромба и его организацией приводит к повышению выработки рецепторов адгезии, оксидативному стрессу и гиперплазии гладкомышечных волокон, индуцированию клеточной пролифе-раци, развивающихся под действием ростовых факторов, индуцированных повреждением сосудистой стенки [23].

Ростовые факторы (PDGF-АВ, VEGF, FGF, трансформирующий ростовой фактор b – TGF b) являются ключевыми стимуляторами ангиогенеза, стимулируют клеточную пролиферацию и активируются под действием ряда механических и метаболических воздействий: растяжение или деформация, гипоксия и другие [10, 12].

В то же время в ряде пилотных исследований показано, что новым маркером внутрисосудистого воспаления может рассматриваться липопротеинассоциированная фосфолипаза А2 (Лп-ФЛА2), которая, по данным ряда авторов, в общей популяции больных ИБС после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), у больных СД 2-го типа, у пациентов, перенесших трансплантацию сердца, и у лиц пожилого возраста является предиктором высокого риска неблагоприятных коронарных событий и сердечно-сосудистой смертности [5, 11, 14, 16, 21]. Вместе с тем предикторная значимость сывороточных уровней Лп-ФЛА2, а также связь с повышенным риском неблагоприятных коронарных событий для особой когорты больных ИБС с ХСН, ассоциированной с СД 2-го типа, перенесших коронарную реваскуляризацию, не определены.

Цель исследования: найти новые диагностические биомаркеры и предикторы высокого риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и смертности: факторов роста VEGF, PDGF-AB, FGF basic, TIMP-1, Лп-ФЛА2 у пациентов с декомпенсированной СН.

Материал и методы

Обследованы 206 пациентов, которые были включены в 3 различные когорты: прогностическая значимость ростовых факторов VEGF, PDGF-AB, FGF basic изучалась у 94 больных ХСН с постинфарктной и/или ишемической дисфункцией ЛЖ, у 52 больных с манифестной ХСН II– IV ФК по NYHA анализировалась диагностическая значимость TIMP-1, у других 60 пациентов с ИБС с СД 2-го типа, ассоциированной с ХСН II ФК, в стратификации риска осложнений ХСН оценивалась предикторная значимость Лп-ФЛА2. В таблице 1 представлена клиникодемографическая характеристика пациентов.

Диагностическая значимость биомаркера поражения коллагенового матрикса – ТIMP-1 и его роль в прогнозе развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий изучались при 6-месячном проспективном наблюдении у 52 пациентов (45 мужчин и 7 женщин в среднем возрасте 60,7±1,8 лет) с ИБС, ассоциированной с ХСН II– IV ФК по NYHA. В 1А группу (n=18) вошли пациенты с симптомами ХСН II ФК и сохраненной фракцией выброса (ФВ) ЛЖ (>45%), во 2А (n=23) – с ХСН III ФК со сниженной ФВ ЛЖ до 35%, в 3А группу (n=11) – с наиболее тяжелой ХСН IV ФК и ФВ ЛЖ <33%.

У 94 больных ИБС с постинфарктной и/или ишемической дисфункцией ЛЖ, осложненной ХСН II–IV ФК, по NYHA, в возрасте от 45 до 65 лет в ходе 12-месячного проспективного наблюдения изучалась прогностическая значимость ростовых факторов VEGF, PDGF-AB, FGF basic. Оценивалось состояние гемодинамических показателей,

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов (n=206)

|

Показатели |

Абс. |

% |

|

Возраст, годы |

60,8 [48–74] |

|

|

Пол, м/ж |

152/54 |

73,8/26,27 |

|

ИМТ, кг/м2 |

30,7 [23–42] |

|

|

Курение, n (%) |

86 |

41,7 |

|

СД, n (%) |

65 |

31,6 |

|

АГ, n (%) |

203 |

98,5 |

|

Перенесенный ИМ, n (%) |

150 |

72,8 |

|

I ФК стенокардии, n (%) |

88 |

42,7 |

|

II ФК стенокардии, n (%) |

83 |

40,2 |

|

III ФК стенокардии, n (%) |

35 |

17,0 |

|

ФК по NYHA I–II, n (%) |

81 |

39,3 |

|

ФК по NYHA III, n (%) |

77 |

37,4 |

|

ФК по NYHA IV, n (%) |

48 |

23,3 |

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМ – инфаркт миокарда; АГ – артериальная гипертония; СД – сахарный диабет.

частота нарастания симптомов и тяжести ХСН, частота госпитализаций по поводу СН, динамика ФВ ЛЖ. С целью выявления возможности ассоциации факторов роста с характером течения ХСН больные были разделены по итогам годичного наблюдения на две группы: группа 1Б (n=49) – пациенты с благоприятным течением, группа 2Б (n=45) – пациенты с неблагоприятным течением заболевания. Группу контроля составили 32 человека (средний возраст – 54,7±3,2 лет) без сердечно-сосудистой патологии и тяжелых хронических заболеваний.

Клиническое течение заболевания оценивали как благоприятное, если в течение исследуемого периода (12 мес.) на фоне адекватно проводимой терапии состояние пациента отвечало следующим критериям: стабильное состояние гемодинамических показателей, отсутствие нарастания симптомов ХСН; снижение суммарного балла по шкале оценки клинического состояния (ШОКС); отсутствие госпитализаций по поводу СН; отсутствие снижения ФВ ЛЖ; сохранение прежнего ФК ХСН по NYHA или его уменьшение; отсутствие неблагоприятных клинических событий в течение периода наблюдения (летальность, повторные ИМ, мозговой инсульт, тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА). Критериями неблагоприятного течения ХСН считали: стабильное значение или рост суммарного балла ШОКС; увеличение ФК ХСН по NYHA на 1 и более в течение периода проспективного наблюдения; госпитализация по поводу СН 1 раз и более на протяжении 12 мес. наблюдения; прогрессивное снижение ФВ ЛЖ в течение исследуемого периода; летальность либо другие неблагоприятные клинические события.

Значимость Лп-ФЛА2 в качестве предиктора риска развития стенозирующего коронарного атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий изучалась у 60 пациентов (78% мужчин и 22% женщин в возрасте 48–74 лет) с ИБС и СД 2-го типа, ассоциированной с ХСН II ФК, подвергшихся эндоваскулярному коронарному стентированию. В зависимости от особенностей и тя- жести клинического течения ИБС пациентов распределили методом конвертов в 2 группы: 1В группа (n=30) с благоприятным течением, 2В группа (n=30) с неблагоприятным течением заболевания. Через 12 мес. проспективного наблюдения оценивали антиишемическую эффективность эндоваскулярного вмешательства, эффекты гиполипидемической терапии, эволюцию факторов риска.

Пациенты получали стандартную медикаментозную терапию в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (третьего пересмотра, 2010 г.). Медикаментозная терапия включала применение иАПФ/АРА, β -адреноблокаторов, при необходимости антагонистов альдостерона, диуретиков, сердечных гликозидов, дезагрегантов и/или антикоагулянтов.

Анализ клинической симптоматики ХСН проводился по ШОКС (в модификации В.Ю. Мареева, 2000 г.). Исходно к концу наблюдения исследовалось состояние внутрисердечной гемодинамики с оценкой структурно-функционального состояния сердца посредством стандартной ЭхоКГ на приборе Phillips HD 15. Физическая толерантность пациентов оценивалась с помощью теста 6-минутной ходьбы.

Определение уровня факторов роста в сыворотке крови, уровня Лп-ФЛА2 и содержания тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 проводили методом иммуноферментного твердофазного анализа “eBioscience” (USA). Для определения тканевой чувствительности к инсулину у пациентов с СД 2-го типа рассчитывался индекс инсулинорезистентности HOMA-IR: HOMA – IR=ИРИ * глюкоза (ммоль/л)/22,5 (норма <2,27).

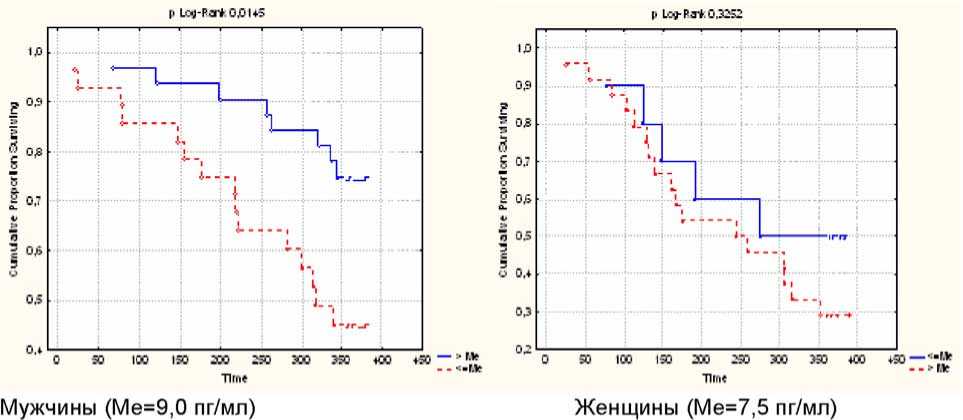

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета статистических программ STATISTICA v. 7.0. Непрерывные переменные представляли в виде М±m или медианы, верхнего и нижнего квартилей (Ме [LQ и UQ]). Для сравнительного анализа этих значений показателей был использован H-критерий Крас-кела–Уоллеса с последующим post-hoc (множественным) сравнением между отдельными группами. Для сравнения мужчин и женщин был применен U-критерий Манна– Уитни. Для анализа качественных признаков использовался критерий хи-квадрат ( χ 2), а post-hoc сравнение проводилось двусторонним вариантом точного критерия Фишера (Fisher exact, two-tailed). Для проведения корреляционного анализа был использован коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена (Ch. Spearman). Для выявления вероятных предикторов неблагоприятного течения ХСН использовалась оценка OR (odds ratio – отношение шансов) при указанном значении исследованной переменной в сравнении с отсутствием этого значения, с границами доверительных интервалов (–95%CL; +95%CL) и ошибкой первого рода (p) по критерию χ 2 Вальда (Wald’s Chi-square). Для оценки прогностического влияния факторов выполнили анализ соответствующих ROC-кривых (receiver operating characteristic). В зависимости от значения медианы количественных показателей строились кривые времени наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (Каплана–Майера) с анализом достоверности различий при помощи теста log-rank.

Результаты

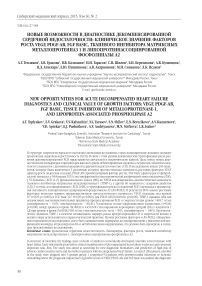

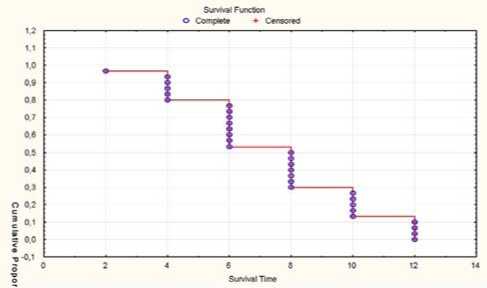

У больных 1А группы клиническое состояние по ШОКС оценивалось от 5 до 6 баллов (в среднем 5,5 балла), а уровень TIMP-1 в крови составлял 228,5 (181– 275,9 нг/мл), рисунок 1.

Во 2А группе с более тяжелым течением ХСН (7,5 баллов по шкале ШОКС) содержание TIMP-1 в 2,7 раза (р=0,001) превышало таковое в 1А группе – 637,2 (376,6– 897,8) нг/мл. В 3А группе с наиболее тяжелым клиническим течением ХСН (IV ФК, 9,5 баллов по шкале ШОКС) диагностировалась выраженная ишемическая дисфункция миокарда ЛЖ с низкой ФВ ЛЖ – 32,5%, а уровень TIMP-1 в крови в 6 раз превышал показатель 1А группы, достигая 1295,8 (903,6–1687,9) нг/мл.

За указанный период наблюдения умерли 2 пациента (по одному пациенту во 2А и 3А группах) в результате прогрессирования ХСН.

Анализ корреляционной взаимосвязи по Спирмену между уровнем TIMP-1 с ФК ХСН и основными структурно-функциональными параметрами внутрисердечной гемодинамики и ремоделирования ишемизированного миокарда ЛЖ при построении прогностической модели показал, что у больных 1А группы умеренную по тесноте корреляцию проявил показатель Е/А, отражающий диастолическую дисфункцию ЛЖ; менее тесной оказалась корреляция TIMP-1 с ФК ХСН и ФВ ЛЖ (табл. 2). Во 2А группе TIMP-1 отрицательно коррелировал с ФВ ЛЖ, КСО и Е/А. У больных 3А группы наиболее тяжелому течению ХСН сопутствовала высокая экспрессия TIMP-1, наиболее тесно коррелировавшая с ФВ ЛЖ.

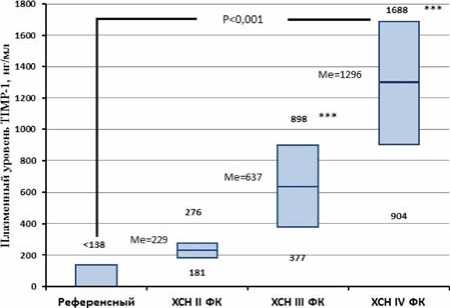

Детальный анализ корреляционной взаимосвязи биомаркера повреждения коллагенового матрикса TIMP-1 с параметрами ишемического ремоделирования ЛЖ продемонстрировал возрастание степени риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и прогрессирование ХСН при уровне TIMP-1 выше 228,5 нг/мл (рис. 2).

Выполненный ROC-анализ показал, что если принять за сut off уровень TIMP-1, равный 234 нг/мл, то чувствительность данного критерия составит 84%. Если же величину сut off уровня в крови TIMP-1 повышали до 485,7 нг/мл, специфичность критерия возрастала до 100%.

В следующем разделе работы изучалась прогностическая значимость ростовых факторов: VEGF, PDGF-AB и FGF basic в стратификации риска осложнений ХСН у 94 больных ИБС, осложненной ХСН II–IV ФК по NYHA. Согласно шкале ШОКС, количество баллов в группе больных с ФК II составило 5,1±0,5, клиническое состояние группы пациентов с ХСН III ФК было оценено в 7,8±0,3 баллов, тогда как в самой тяжелой группе больных с IV ФК среднее значение ШОКС составило 11,6±0,8 баллов.

Учитывая результаты годичного проспективного наблюдения в соответствии с принятыми нами критериями, в группу 1Б с благоприятным течением ХСН включены 49 пациентов (52,1%): 20 человек (40,8%) с ХСН II ФК, 17 человек (34,7%) с ХСН III ФК и 12 человек (24,5%) с ХСН IV ФК. В группу 2Б с неблагоприятным течением ХСН вошли 45 пациентов (47,9%): 15 (33,3%) с II ФК, 14 (31,3%) с III ФК и 16 пациентов (35,6%) с IV ФК ХСН. В группе 2Б в процессе 12-месячного проспективного наблюдения по

уровень

Рис. 1. Содержание в крови ТИМП-1 в зависимости от тяжести

ХСН (1А гр. – ФК II, 2А гр. – ФК III, 3А гр. – ФК IV по NYHA)

ТИМП-1

Рис. 2. Вероятность развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение года в зависимости от уровня в крови ТИМП-1

Sensitivity 80,4

Specificity 100.0

Criterion : >485,7

Таблица 2

Корреляционная взаимосвязь TIMP-1 с показателями внутрисердечной гемодинамики у больных с ХСН II, III и IV ФК по NYHA

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции по Спирмену |

||

|

1А группа ХСН II ФК (n=18) |

2А группа ХСН III ФК (n=23) |

3А группа ХСН IV ФК (n=11) |

|

|

ФК ХСН |

0,23 (р=0,10) |

0,33 (р=0,30) |

0,31 (р=0,30) |

|

КСО |

0,22 (р=0,22) |

0,39 (р=0,06) |

0,41 (р=0,05) |

|

КДО |

0,11 (р=0,50) |

0,32 (р=0,05) |

0,33 (р=0,05) |

|

ФВ ЛЖ |

–0,20 (р=0,50) |

–0,40 (р=0,07) |

0,43 (р=0,05) |

|

ИММ ЛЖ |

0,10 (р=0,60) |

0,23 (р=0,30) |

0,30 (р=0,50) |

|

Е/А |

0,34 (р=0,50) |

0,38 (р=0,30) |

0,30 (р=0,50) |

Примечание: Е/А – показатель, отражающий диастолическую дисфункцию ЛЖ.

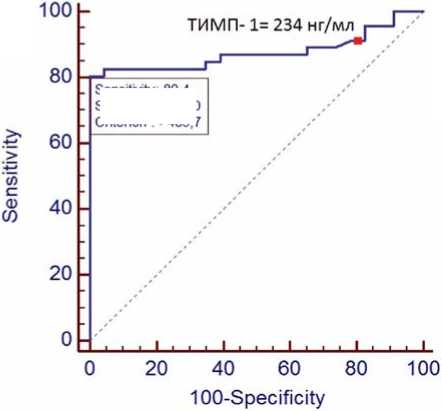

Рис. 3. Характерологическая кривая (ROC-кривая) чувствительности и специфичности значений ростовых факторов в неблагоприятном прогнозе течения ХСН первичной конечной точке зарегистрированы 3 случая (6,7%) с летальным исходом от сердечно-сосудистых причин.

Результаты динамики изменений выработки VEGF, PDGF-AB и FGF basic через 12 мес. проспективного наблюдения в зависимости от характера течения ХСН представлены в таблице 3.

Оказалось, что у пациентов с неблагоприятным течением заболевания (группа 2Б) в начале наблюдения уровень VEGF в сыворотке крови был достоверно снижен по сравнению с группой 1Б с благоприятным течением ХСН у мужчин (р=0,0076) и (р=0,0335) у женщин. Через 12 мес. наблюдения у больных ХСН группы 2Б отмечалось достоверное снижение VEGF (в 1,2 раза у мужчин и в 1,3 раза у женщин) по отношению к исходному уровню (р<0,05).

Уровни PDGF-AB исходно у пациентов групп 1Б и 2Б исходно значимо отличались только у мужчин (р=0,0432). В динамике наблюдения у мужчин с неблагоприятным течением заболевания отмечено значительное повышение (в 1,3 раза, р=0,0332) экспрессии PDGF-AB по срав- нению с исходным уровнем.

Уровень FGF basic в начале периода наблюдения у мужчин с неблагоприятным течением заболевания был в 1,2 раза ниже (р=0,0065) по сравнению с благоприятным течением патологии и существенно снижался по сравнению с исходным показателем (на 25,4%, р<0,042).

У пациентов с благоприятным течением заболевания (группа 1Б) по сравнению с исходными показателями значимых изменений в экспрессии изучаемых факторов роста VEGF, PDGF-AB и FGF не отмечалось.

При применении ROC-анализа показателей чувствительности и специфичности прогнозирования неблагоприятного сердечно-сосудистого события по значениям ростовых факторов выявлена преимущественная прогностическая значимость VEGF и FGF basic (рис. 3).

Площадь под кривой (ROC-Area±S.E.) для VEGF составила 0,71±0,05 (95%ДИ=0,61–0,82, р=0,0004), для FGF basic ROC-Area±S.E=0,71±0,05 (95%ДИ=0,61–0,82, р=0,0004), для PDGF-AB ROC-Area±S.E=0,66±0,06 (95%ДИ=0,55–0,77, р=0,0089). Таким образом, уровни VEGF <213,5 пг/мл и FGF basic <8,6 пг/мл позволили с

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа уровня ростовых факторов в плазме крови в зависимости от характера течения ХСН (М±m)

|

Показатели |

Пол |

Благоприятное течение ХСН (n=37 муж./12 жен.) |

Неблагоприятное течение ХСН (n=23 муж./22 жен.) |

p Mann–Whitney U Test |

|

|

M±m p (м/ж) |

M±m |

p (м/ж) |

|||

|

VEGF, пг/мл |

муж. |

278,73±14,82 0,8707 |

212,51±17,83 |

0,9638 |

0,0076 |

|

жен. |

283,01±26,73 |

211,88±18,05 |

0,0335 |

||

|

PDGF-AB, пг/мл |

муж. |

86,65±4,33 0,6172 |

105,74±7,89 |

0,5102 |

0,0432 |

|

жен. |

96,17±9,52 |

119,97±10,33 |

0,1709 |

||

|

FGF basic, пг/мл |

муж. |

9,12±0,25 0,1278 |

7,65±0,41 |

0,5703 |

0,0065 |

|

жен. |

8,35±0,44 |

7,35±0,38 |

0,1128 |

||

Рис. 4. Кривые Каплана–Мейера вероятности развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение года в зависимости от уровня экспрессии FGF basic максимальной вероятностью у больных ХСН (чувствительность – 58 и 69%, специфичность – 80 и 65% соответственно) прогнозировать наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Анализ вероятности развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение года по методу Каплана–Майера по комбинированной конечной точке (прогрессирование ХСН, повторный ИМ, летальность) в зависимости от концентрации (медиана) VEGF и PDGF-AB не выявил значимых взаимосвязей уровней экспрессии данных ростовых факторов с развитием сердечно-сосудистых событий у мужчин и женщин.

При анализе вероятности развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий по комбинированной конечной точке в зависимости от уровня экспрессии FGF basic существенные различия выявлены только у мужчин, которые в начале периода наблюдения были разделены на две группы: в I группу (n=28) вошли пациенты с уровнем цитокина в сыворотке крови ≤ 9,0 пг/мл, во II группу (n=32) включены пациенты с уровнем FGF basic в сыворотке крови >9,0 пг/мл (рис. 4).

Неблагоприятные сердечно-сосудистые события в течение года развились в I группе у 15 (54%) пациентов, во II группе – у 8 (25%) больных. Следовательно, вероятность развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение года при уровне экспрессии FGF basic ≤9,0 пг/мл значимо (р=0,0145) выше, чем при уровне FGF basic >9,0 пг/мл.

Анализ взаимосвязи показателей структурно-функционального состояния ЛЖ, по данным ЭхоКГ, с уровнем экспрессии ростовых факторов показал достоверную отрицательную корреляционную связь конечного диастолического размера (КДР) и конечного систолического размера (КСР) с концентрацией VEGF и FGF basic и, напротив, положительную взаимосвязь данных показателей с уровнем PDGF-AB как у мужчин, так и у женщин. Уровни экспрессии VEGF (r=0,59, р<0,0001 у мужчин и r=0,54, р=0,0006 у женщин) и FGF basic (r=0,41, р=0,0016 у мужчин и r=0,70, р<0,0001 у женщин) положительно коррелировали с ФВ ЛЖ, тогда концентрация PDGF-AB показала отрицательную взаимосвязь с данным ЭхоКГ показателем (r=–0,51; р=0,0001 у мужчин и r=–0,65; р<0,0001 у женщин), таблица 4.

Таким образом, в данном разделе исследования были

Таблица 4

Корреляционная взаимосвязь экспрессии ростовых факторов с показателями структурно-функционального состояния ЛЖ

|

Показатели |

VEGF |

PDGF-AB |

FGF basic |

|||||||||

|

Мужчины (n=60) |

Женщины (n=34) |

Мужчины (n=60) |

Женщины (n=34) |

Мужчины (n=60) |

Женщины (n=34) |

|||||||

|

R |

p |

R |

p |

R |

p |

R |

p |

R |

p |

R |

p |

|

|

КДР (мм) |

–0,50 |

<0,0001 |

–0,38 |

0,0246 |

0,40 |

0,0013 |

0,49 |

0,0036 |

–0,39 |

0,0023 |

–0,63 |

0,0001 |

|

КСР (мм) |

–0,57 |

<0,0001 |

–0,58 |

0,0003 |

0,45 |

0,0003 |

0,70 |

<0,0001 |

–0,37 |

0,0035 |

–0,77 |

<0,0001 |

|

ФВ (%) |

0,59 |

<0,0001 |

0,54 |

0,0006 |

–0,51 |

0,0001 |

–0,65 |

<0,0001 |

0,41 |

0,0016 |

0,70 |

<0,0001 |

|

ЛП (мм) |

–0,36 |

0,0053 |

–0,22 |

0,2113 |

0,29 |

0,0240 |

0,26 |

0,1391 |

–0,31 |

0,0156 |

–0,34 |

0,0507 |

|

МЖП (мм) |

–0,60 |

<0,0001 |

–0,52 |

0,0014 |

0,52 |

<0,0001 |

0,54 |

0,0010 |

–0,33 |

0,0097 |

–0,28 |

0,1096 |

|

ЗСЛЖ (мм) |

–0,51 |

<0,0001 |

–0,52 |

0,0016 |

0,41 |

0,0010 |

0,65 |

<0,0001 |

–0,28 |

0,0305 |

–0,39 |

0,0238 |

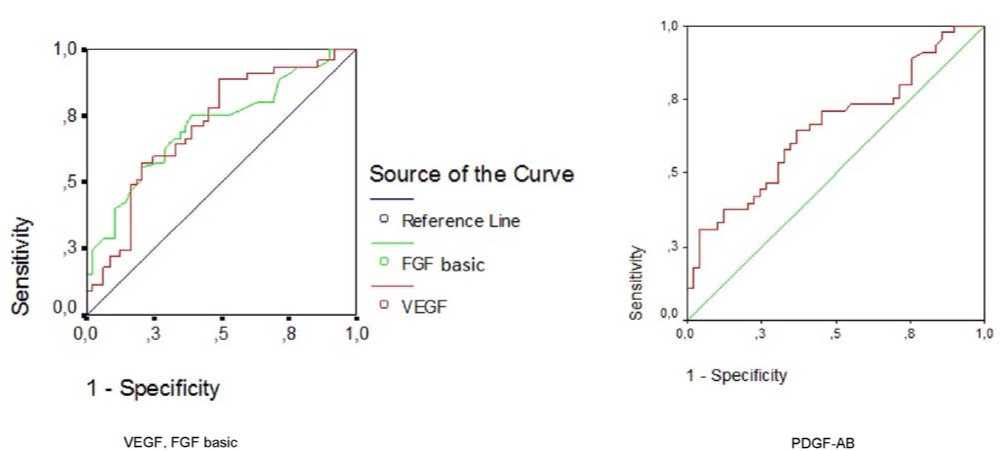

Рис. 5. Кривая Каплана–Мейера вероятности развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение года в зависимости от уровня Лп-ФЛА2

10О-Specificity

Рис. 6. Характерологическая кривая (ROC-кривая) чувствительности и специфичности содержания в крови Лп-ФЛА2 у пациентов с СД 2-го типа в неблагоприятном прогнозе течения ХСН

получены новые данные, свидетельствующие о том, что фактор роста эндотелия сосудов, тромбоцитарный фактор роста и основной фактор роста фибробластов играют важную роль в патогенезе развития и прогрессирования ХСН у больных ИБС, в определенной мере выявляя степень риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при данной патологии.

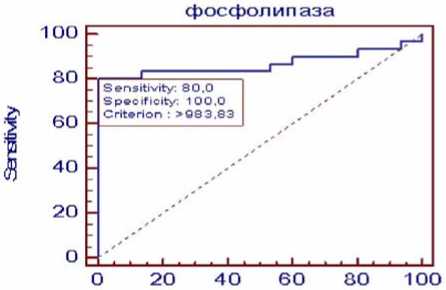

Следующим этапом исследования была оценка прогностической значимости Лп-ФЛА2 в качестве маркера риска развития стенозирующего коронарного атеросклероза и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 60 пациентов с ИБС и СД 2-го типа, ассоциированной с ХСН II ФК, перенесших эндоваскулярное коронарное стентирование (табл. 5).

В 1В группе базальная и постпрандиальная гликемия у 24 (80%) пациентов в среднем составляла 5,7 (5,3–9,5) и 9,7±2,6 ммоль/л соответственно, а гликозилированного гемоглобина (HbA1c) – 6,05±0,9%. Иммунореактивный инсулин (ИРИ) только в 4 (13%) случаях превышал референсные значения (24,9 mEg/мл). У остальных (87%) пациентов ИРИ колебался в пределах физиологических величин – 17,3±5,4 mEg/мл.

Во 2В группе неблагоприятному клиническому течению патологии соответствовало развитие гиперинсули- немии (>24,9 mEg/мл) у 12 (40%) пациентов. Этому соответствовало повышение индекса тканевой инсулиноре-зистентности (HOMA-IR) до 10,5 у.е. и постпрандиальной гликемии до 10,45 ммоль/л. Повышенный уровень HbA1c диагностировался у 14 (47%) пациентов. Уровень Лп-ФЛА2 достигал 1157,6 нг/мл, почти в 6 раз превышая (p=0,005) референсные значения и в 2 раза концентрацию Лп-ФЛА2 в крови больных 1В группы.

Для пациентов 2В группы, по результатам годичного наблюдения, построена кривая сердечно-сосудистых событий по Каплану–Мейеру (рис. 5). За комбинированную конечную точку принимали все случаи неблагоприятных сердечно-сосудистых событий: кардиальная смерть, рецидивы стенокардии, рестенозы стентов, прогрессирование атеросклероза в нативных коронарных артериях.

За период 12-месячного проспективного наблюдения умер один больной из 2В группы; причиной летального исхода была внезапная сердечная смерть. Уровень концентрации в крови Лп-ФЛА2 у этого пациента достигал 435 нг/мл.

Выполненный ROC-анализ показал (рис. 6), что если принять за cut off плазменную концентрацию Лп-ФЛА2, равную 983 нг/мл, то это обеспечивало прогнозирование риска развития неблагоприятных клинических со-

Таблица 5

Метаболический профиль больных ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа

|

Показатели |

Референсные значения |

Группа 1В (n=30) |

Группа 2В (n=30) |

р |

|

ИРИ, mEg, мл |

2,6–24,9 |

17,3±5,4 (11,2–29,1) |

23,2±6,8 (10,8–39,7) |

0,001 |

|

НОМА-IR, y.e. |

<2,77 |

4,6±2,5 (1,6–12,2) |

10,9±4,8 (3,6–25,4) |

0,005 |

|

Базальная глюкоза, ммоль/л |

d”6,1 |

5,7±1,4 (2,3–9,5) |

6,4±2,1 (4,8–15,5) |

0,06 |

|

Постпрандиальная глюкоза, ммоль/л |

d”7,8 |

9,7±2,6 (6,1–16,6) |

10,45±2,7 (6,0–16,6) |

0,03 |

|

HbA1c, % |

<6,5 |

6,05±0,9 (5,0–8,0) |

6,9±1,01 (5,0–8,9) |

0,5 |

|

Лп ФЛА2, нг/мл |

>210 |

656,6±151,2 (361,2–983,8) |

1157,6±389,7 (254,5–2012,5) |

0,01 |

Примечание: ИРИ, mEg/мл – иммунореактивный инсулин; HbA1c, % – гликированный гемоглобин; НОМА-IR – homeostasis assessment of Insulin resistance index; Лп-ФЛА2, нг/мл – липопротеинассоциированная фосфолипаза А2.

бытий с чувствительностью данного критерия 80% при специфичности 100%.

В обеих группах не выявлено тесной корреляционной взаимосвязи между уровнем Лп-ФЛА2 и показателями углеводного обмена (базальной гликемией, индексом инсулинорезистентности HOMA-IR, HbA1c).

По данным корреляционного анализа, установлено, что при построении прогностической модели выявлена сравнительно слабая, но достоверная корреляция с рецидивами стенокардии (r=0,25; p=0,05), летальным исходом (r=0,2; p=0,05) и мозговым инсультом (r=0,33; p=0,05); более выраженная корреляционная взаимосвязь прослеживалась с прогрессированием атеросклероза в нативных КА (r=0,66; p=0,05) и рестенозом стентов после проведенной эндоваскулярной реваскуляризации (r=0,36; p=0,05).

Обнаруженные корреляции свидетельствуют о причастности Лп-ФЛА2 к тяжести течения ИБС и атеросклеротическому поражению КА у больных СД 2-го типа, подвергшихся эндоваскулярной коронарной реваскуляризации.

Обсуждение

В представленном исследовании TIMP-1 характеризуется как независимый предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных ИБС, отягощенной ХСН. При этом установлено, что у больных с ХСН, перенесших ИМ, повышенный сывороточный уровень TIMP-1 ассоциируется с возрастанием на 39% риска сердечно-сосудистых осложнений [18].

Проведенное нами исследование выявило, что сывороточный уровень TIMP-1 коррелирует в определенной мере с величиной сниженной ФВ ЛЖ в группах, отражающей тяжесть ХСН. Учитывая биологическую роль ММП и TIMP-1, можно полагать, что дисбаланс в этой системе ведет к нарушению структуры экстрацеллюлярного матрикса миокарда, способствуя тем самым ремоделированию сердца и фиброзу миокарда. Подтверждением этому служит установленная нами умеренная теснота корреляционной взаимосвязи конечного диастолического объема (КДО) ЛЖ и TIMP-1 (r=0,32 и 0,33; р<0,05), конечного систолического объема (КСО) и TIMP-1 (r=0,39 и 0,41; р=0,05) и достаточно выраженная теснота отрицательной корреляционной связи между TIMP-1 и ФВ ЛЖ (r=–0,40 и 0,43; р=0,05) у пациентов 2А и 3А групп с манифестной ХСН III–IV ФК. У пациентов 1А группы со II ФК ХСН выявлялась более слабая корреляционная связь TIMP-1 и ФВ ЛЖ (r=–0,40; р=0,07). Установленный нами факт существования более тесной корреляционной взаимосвязи TIMP-1 и КСО у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ отражает развитие ишемического ремоделирования сердца с неуклонным прогрессированием фиброза миокарда ЛЖ.

Следовательно, анализ полученных данных позволяет заключить, что повышенная экспрессия TIMP-1 отражает тяжесть и особенности течения ХСН, обусловленной ишемической и/или постинфарктной дисфункцией миокарда с фиброзом ЛЖ. Учитывая биологическую роль ММП и TIMP-1, можно предположить, что дисбаланс в этой системе способен вызывать структурно-функциональные нарушения экстрацеллюлярного матрикса миокарда, индуцируя его патологическое ремоделирование, фиброз и СН [3, 6]. Можно также предположить, что повышенная экспрессия TIMP-1 отражает тяжесть эндотелиальной дисфункции с избыточной активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и выраженным иммунным воспалительным ответом.

Нами были установлены и другие важные патофизиологические детерминанты, влияющие на функционирование ишемизированного миокарда в условиях нарастания СН и определяющие особенности течения ХСН. Анализ данных, касающихся изучения влияния фактора роста эндотелия сосудов, тромбоцитарного фактора роста и основного фактора роста фибробластов на тяжесть и характер течения ХСН показал, что у больных ХСН II ФК выработка VEGF существенно повышается по сравнению с контрольной группой, снижаясь с увеличением тяжести заболевания; наиболее выраженная депрессия экспрессии данного фактора роста отмечена у больных с тяжелой ХСН IV ФК. Экспрессия же PDGF-AB имела другую закономерность – у пациентов с ХСН II ФК выработка фактора по сравнению с контролем была снижена на 35,0% у мужчин и на 33,6% – у женщин. У пациентов с ХСН IV ФК обнаружено умеренное повышение PDGF-AB по сравнению с контролем (нд) и значимое – по сравнению с ХСН II ФК (на 73,6 и 108,2% соответственно) и ХСН III ФК (на 49,0 и 47,0% соответственно) как у мужчин, так и женщин. Экспрессия FGF basic достоверно снижалась у больных ХСН только IV ФК по сравнению с контрольной группой.

Установлены важные прогностические маркеры течения заболевания: уровень экспрессии VEGF был ниже в группе больных с неблагоприятным течением ХСН по сравнению с пациентами группы с благоприятным развитием заболевания. В частности, в динамике через 12 мес. наблюдения при неблагоприятном течении патологии выработка VEGF (на 16% у мужчин и на 20,1% у женщин) и FGF basic (на 21,1% у мужчин, у женщин – нд) снижалась, уровень же PDGF-AB в динамике возрастал на 25,5% у мужчин. При благоприятном течении ХСН экспрессия ростовых факторов через 12 мес. проспективного наблюдения существенно не изменялась.

Показано, что уровни экспрессии ростовых факторов достаточно тесно коррелировали с КДР ЛЖ, ФВ ЛЖ, КСР, отражающими диастолическую и систолическую дисфункцию сердца.

В немногочисленных исследованиях установлена высокодостоверная связь Лп-ФЛА2 с метаболическим синдромом и СД 2-го типа, а также продемонстрирована патогенетическая значимость Лп-ФЛА2 как фактора высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, в частности, острого коронарного синдрома, ИМ, мозговых инсультов и смертности [2, 9, 13].

Повышение уровня в крови Лп-ФЛА2 не только свидетельствует об атеросклеротическом поражении коронарного русла, но и может определять прогноз высокого риска сосудистых осложнений, последствий коронарной реваскуляризации, трансплантации сердца, а также обострений ИБС, прогрессирование коронарной и сердеч- ной недостаточности у пациентов [5].

Результаты нашего исследования показали, что у всех больных ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа и перенесших эндоваскулярную коронарную реваскуляризацию посредством стентирования целевых КА, диагностируется повышенная концентрация в крови Лп-ФЛА2. Этот эффект повышенной экспрессии медиатора сосудистого воспаления Лп-ФЛА2 оказался существенно более выраженным во 2В группе больных СД с наиболее тяжелым стенозирующим коронарным атеросклерозом (поражение более 2 основных субэпикардиальных КА) по сравнению с 1В группой с благоприятным течением комор-бидной патологии на фоне атеросклеротического поражения 1 или 2 КА. Так, в 1В группе уровень Лп-ФЛА2 составил 656,6 нг/мл, в то время как во 2В группе таковой статистически значимо (p=0,001) преобладал, достигая уровня 1157,6 нг/мл.

По данным литературы, при СД 2-го типа рестеноз в стенте встречается достаточно часто – в 10–40% [9]. Основными факторами риска коронарного рестенозирования и тромбозов являются инсулинорезистентность, ги-перинсулинемия с дефицитом синтеза NO2 (основного регулятора базального тонуса сосудов) и, прежде всего, постпрандиальная гипергликемия, которая в результате эндотелиальной дисфункции и взаимодействия с дислипидемией сопровождаются образованием большого количества наиболее атерогенных мелких плотных окислительных и гликированных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на фоне сниженного уровня в крови антиатерогенных липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), что приводит к быстрому прогрессированию атеросклероза [22]. Известно также, что гиперинсулине-мия, гипергликемия и дислипидемия стимулируют гиперплазию интимы, пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, способствуют инфильтрации ее макрофагами, отложению липидов, стимулируя синтез коллагена и в целом способствуя ускоренному формированию атеросклеротической бляшки, повышая ее ранимость и тем самым увеличивая риск коронарного рестенозирования [20].

Следовательно, проведенное исследование показывает, что уровень Лп-ФЛА2 в сыворотке крови является биомаркером повышенного риска коронарного рестенозирования после имплантации коронарных стентов у больных ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа. Следовательно, представляется очевидным, что наличие взаимосвязи между Лп-ФЛА2 и частотой развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий целесообразно и информативно использовать для стратификации риска и оценки прогноза ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа.

В настоящем исследовании наглядно продемонстрирована патогенетическая значимость и прогностическая роль мало известного и недостаточно изученного нового биомаркера иммунного воспаления Лп-ФЛА2. Анализ современной литературы продемонстрировал важный в практическом отношении факт, согласно которому повышенный уровень Лп-ФЛА2 является новой метаболической мишенью для терапии статинами, что представляется актуальным в отношении тактики ведения больных с СД с рецидивами стенокардии и рестенозировани- ем стентов после коронарной реваскуляризации.

Таким образом, поиск новых диагностических биомаркеров и предикторов высокого риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных с социально значимой патологией (ИБС, артериальная гипертензия – АГ, СД 2-го типа, ХСН) актуален и обусловлен необходимостью дальнейшего изучения причин и тонких механизмов манифестации и прогрессирования ХСН. В то же время научно обоснованное определение целевых уровней биомаркеров апоптоза, играющего важную роль в ишемическом и постинфарктном ремоделировании сердца при ХСН и тесно коррелирующего с клиническим состоянием пациентов, может позволить надежно контролировать эффективность избранной стратегии патогенетической терапии.

Выводы

Скрининг уровня в крови TIMP-1 в качестве независимого маркера тяжести и особенностей течения ХСН в дополнение к объективным клиническим критериям у больных ИБС, перенесших ИМ, позволяет стратифицировать степень риска неблагоприятного ХСН и выделить особые когорты пациентов с повышенным риском развития сердечно-сосудистых событий для пристального наблюдения и осуществления более агрессивной стратегии патогенетической терапии.

Предикторами неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у мужчин с ИБС являются повышенные сывороточные уровни VEGF, трансформирующий ростовой фактор b – TGF b, а у женщин с ИБС – VEGF.

Скрининг уровня в крови Лп-ФЛА2 в качестве независимого маркера рестенозирования стентов после эндоваскулярной коронарной реваскуляризации и прогрессирования коронарной недостаточности в дополнение к объективным клиническим критериям ИБС позволяет стратифицировать степень риска неблагоприятного течения ИБС, отягощенной СД, у больных, подвергшихся коронарной реваскуляризации, и выделить особые когорты пациентов с повышенным риском осложнений для более интенсивного наблюдения и осуществления обоснованной стратегии патогенетической профилактической терапии.

Список литературы Новые возможности в диагностике декомпенсированной сердечной недостаточности: клиническое значение факторов роста VEGF, PDGF-AB, FGF Basic, тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 и липопротеинассоциированной фосфолипазы А2

- Александрова Е.Б. Хроническая сердечная недостаточность у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца: возрастные и гендерные аспекты//Кардиология. -2013. -№ 7. -С. 40-44.

- Веселовская Н.Г., Чумакова Г.А., Отт А.В. и др. Прогнозирование риска рестеноза коронарных артерий после их стентирования у пациентов с ожирением//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2013. -№ 5(73). -С. 305-310.

- Егорова Е.Н., Мазур В.В., Калинкин М.Н. и др. Взаимосвязь эндотоксемии, факторов системного воспаления и компонентов системы матриксных металлопротеиназ -тканевых ингибиторов металлопротеиназ при ХСН//Сердечная недостаточность. -2012. -№ 4(72). -С. 233-236.

- Ye S. Influence of matrix metalloproteinase genotype on cardiovascular disease susceptibility and outcome//Cardiovascular Research. -2006. -Vol. 69(3). -Р. 636-645.

- Миклищанская С.В., Власик Т.Н., Хеймец Г.Н. и др. Влияние интенсивной гиполипидемической терапии на концентрацию липопротеинассоциированной фосфолипазы А2 в крови больных ишемической болезни сердца//Кардиология. -2013. -№ 9. -С. 4-11.

- Соломахина Н.И., Беленков Ю.Н. Прогностическое значение тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ -1 (TIMP-1) у больных ХСН//Сердечная недостаточность. -2010. -Т. 5 (61). -С. 281-284.

- Тепляков А.Т., Болотская Л.Я., Дибиров М.М. и др. Клиникоиммунологические нарушения у больных с постинфарктным ремоделирование левого желудочка с ХСН//Тер. архив. -2008. -№ 11. -С. 52-57.

- Фомин И.В. Эпидемиология хронической сердечной недостаточности в Российской Федерации//Хроническая сердечная недостаточность. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -С. 7-77.

- Чумакова Г.А., Веселовская Н.Г, Казаренко А.А. Факторы риска рестенозов после реваскуляризации миокарда у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2 типа//Сердце: журнал для практикующих врачей. -2010. -№ 1(51). -С. 14-18.

- Carmeliet P. Angiogenesis in life, disease and medicine//Nature. -2005. -Vol. 438. -Р. 932-936.

- Caslake M.J., Pacrard C.J., Suckling K.E. et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2, platelet -activating factor acetylhydrolase: a potential new risk factor for coronary artery disease//Atherosclerosis. -2000. -Vol. 150. -Р. 413-419.

- Christian F., Ansel P., Behzad O. FGF23 induces left ventricular hypertrophy//J. Clin. Invest. -2011. -Vol. 121(11). -Р. 4393-4408.

- Danesh J., Thompson A., Orfeil et al. Lipoprotein-associated phosphor-lipase A2 and risk of coronary disease stroke and mortality: collaborative analysis of 32 prospective studies//Lancet. -2010. -№ 375. -Р. 1536-1544.

- Daniels L.B., Laughlin G.A., Sarno M.J. et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 is an independent predictor of incident coronary heart disease in an apparently healthy older population: the Rancho Bernardo Study//J. Am. Coll. Cardiol. -2008. -No. 51. -Р. 913-919.

- Del Ry S., Morales M.A., Scali M.C. et al. Effect of concomitant oral chronic dipyridamole therapy on inflammatory cytokines in heart failure patients//Clin. Lab. -2013. -Vol. 59(7-8). -P. 843-849.

- Gierber Y., Dunlay S.M., Jaffe A.S. et al. Plasma lipoprotein-associated phospholipase A2 levels in heart failure: association with mortality in the community//Atherosclerosis. -2009. -No. 203. -Р. 593-598.

- Hunt J.M., Aru G.M., Hayden M.R. et al. Induction of oxidative stress and disintegrin metalloproteinase in human heart endstage failure//Am. J. Physiol. Lung Cell Mol. Physiol. -2002. -Vol. 283(2). -Р. L239-245.

- Kelly D., Sguire J.B., Khan S.Q. et al. Usefulness of plasma tissue inhibiter of metalloproteinases as markers of prognosis after acute myocardial infarction//Am. J. Cardiol. -2010. -Vol. 106(4). -Р. 477-482.

- Liu L., Eisen H.J. Epidemiology of heart failure and scope of the problem//Cardiol. Clin. -2014. -Vol. 32(1). -P. 1-8.

- Nicholls S.J., Tuzcu E.M., Kalidindi S. et al. Effect of diabetes on progression of coronary atherosclerosis and arterial remodeling: a pooled analysis of 5 intravascular untrasound trials//J. Am. Coll. Cardiol. -2008. -Vol. 52(4). -Р. 255-262.

- Raichlin E., McConnell P., Bae H. et al. Lipoprotein-associated phospholipase A2 predicts progression of cardiac allograft vasculopathy and increased risk of cardiovascular events in transplant patients//Transplantation. -2008. -Vol. 85. -Р. 963-968.

- Ridker P.M., Macfadyen J.G., Wolfert R.L. et al. Relationship of lipoprotein-associated phospholipase A2 mass and activity with incident vascular events among primary prevention patients allocated to placebo or to statin therapy: an analisis from the JUPITER Trial//Clin. Chem. -2012. -Vol. 58. -Р. 877-886.

- Rodriguez-Vita J., Ruiz-Ortega M., Ruperez M. et al. Endothelin-1, via ETA Receptor and independently of transforming growth factor-beta, increases the connective tissue growth factor in vascular smooth muscle cells//Circ. Res. -2005. -Vol. 23. -P. 14-19.

- Venkataraman K., Khurana S., Tai T.C. Oxidative stress in aging-matters of the heart and mind//Int. J. Mol. Sci. -2013. -Vol. 14(9). -P. 17897-17925.