Новые вызовы и запросы для национальной системы здравоохранения в цифровую эру

Автор: Ремесник Елена Сергеевна, Ладыгин Александр Александрович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 10, 2023 года.

Бесплатный доступ

Авторы отмечают, что качество жизни своих граждан является приоритетным в развитии любого государства. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) - один из важных показателей. В работе выявлена статистическая зависимость (ОПЖ) от величины валового внутреннего продукта в целом по стране. На основе статистических данных авторы демонстрируют сильные колебания показателя ОПЖ по регионам и отсутствие связи ОПЖ с валовым региональным продуктом на душу населения по субъектам Российской Федерации. Эта проблема требует особого подхода при работе с показателем ОПЖ в системе здравоохранения. В статье рассматривается актуальность изменения бизнес-процессов и перехода к модели управления на основе медицинского профиля пациента в системе здравоохранения с целью достижения национальных целей развития государства, улучшения качества жизни населения. Обосновывается положительная роль пациентоориентированного подхода в развитии системы здравоохранения. Раскрывается возможность применения инструментов медицинского маркетинга, как части социального маркетинга, с целью создания коммуникаций, повышения доверия к системе здравоохранения, удовлетворенности медпомощью, увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Система здравоохранения, пациентоориентированность, цифровой профиль пациента, бизнес-процесс, медицинский маркетинг, информационная система

Короткий адрес: https://sciup.org/149143919

IDR: 149143919 | УДК: 338.4:614.2 | DOI: 10.24158/tipor.2023.10.20

Текст научной статьи Новые вызовы и запросы для национальной системы здравоохранения в цифровую эру

Введение . Самая большая ценность для государства – человек, а самая большая ценность для человека – жизнь, именно поэтому качество жизни своих граждан является приоритетным в развитии любого государства. На смену парадигме «экономическое развитие» пришла концепция «человеческого развития» для сравнения стран. Интегральный показатель – индекс человеческого развития (ИЧР)1 – с 1990 года используется для сравнения уровня жизни разных государств. По данным 2021 года, опубликованным в 2022 году2, Россия входит в категорию стран с очень высоким ИЧР, однако занимает только 52 место из 66 в данной категории, что на 3 позиции ниже предыдущего периода.

Основными показателями при расчете ИЧР являются ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности и уровень жизни. Интересным является тот факт, что при относительно хороших показателях уровня грамотности и уровня жизни в России, достаточно низкая ожидаемая продолжительность жизни. Поэтому неудивительно, что среди пяти национальных целей развития Российской Федерации на период до 20303 года на первом месте стоит «сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

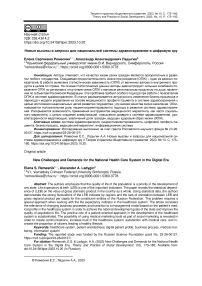

Методология исследования . Хотя три фактора входят в один интегральный показатель, они оказывают взаимное влияние друг на друга. В июне этого года, на Петербургском международном экономическом форуме4, в рамках тематического направления «Российская экономика: от адаптации к росту» на панельной сессии «Развитие здравоохранения как фактор экономического роста», подчеркнута важная роль здоровья как неотъемлемой компоненты человеческого капитала. Здоровье населения – один из самых важных экономических ресурсов, а продолжительность жизни положительно коррелирует с экономическим ростом, замечают эксперты. На что указывает связь между ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) с ВВП (рисунок 1).

Рисунок 1 – Связь ожидаемой продолжительности жизни при рождении с ВВП 5

Figure 1 – Relationship between Life Expectancy at Birth and GDP

Связь ОПЖ с ВВП, 2012-2022

73,5

R² = 0,8642

R² = 0,8642

72,5

72 ф

71,5

°71

70,5

70•

69,5

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

ВВП, в текущих ценах, млрд руб.

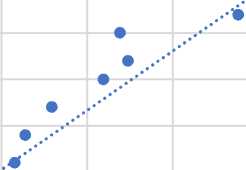

Исследованию связи продолжительности жизни с экономическим ростом посвящены как отечественные работы (Беданоков, Моргунов, Чернявский, 2022; Колосницына, Коссова, Шелун-цова, 2019; Фальцман, 2021), так и классические труды (Arrow, 1963). Рассмотрим связь ожидаемой продолжительности жизни при рождении с валовым региональным продуктом на душу населения по субъектам Российской Федерации на основе данных 2021 года (рисунок 2).

Рисунок 2 – Связь ожидаемой продолжительности жизни при рождении с ВРП 1

Figure 2 – Correlation of Life Expectancy at Birth with GRP

Связь ОПЖ с ВРП, 2021 г.

90,

80,

70,

60,

I— ф

5 50,

К о 40,

30,

20,

10,

0,

0,0 500 000,0 1 000 000,0 1 500 000,0 2 000 000,0 2 500 000,0 3 000 000,0 3 500 000,0

ВРП, руб.

Связь между ОПЖ и ВРП на душу населения по регионам России отсутствует (Андреев, Школьников, 2018: 18–20). Стоит отметить, что продолжительность жизни в России сильно варьируется между регионами (более чем на 15 лет). Если в городах федерального значения высокому ВРП соответствует высокий показатель ОПЖ, то субъекты Северного Кавказа демонстрируют обратную связь, особенно отличается так называемая «голубая зона» России, Ингушетия, где население живет значительно дольше. А субъекты Дальнего Востока находятся в конце списка по показателю ОПЖ при достаточно хороших значениях ВРП. В отсутствии связи ОПЖ с ВРП по регионам заключается невозможность ориентироваться на кривую Престона. Нужно учитывать другие факторы для повышения ОПЖ: демографические, географические, культурные данные регионов. Действовать точечно не только по регионам, а на уровне каждого человека.

Результаты и их обсуждение . Не только экономический уровень развития влияет на здоровье, но и здоровье влияет на экономику. Имея хорошее здоровье, хочется работать, творить, развиваться, что, в свою очередь, повышает качество жизни и, как следствие, её уровень. Широкое применение в последнее время получил термин «презентеизм», когда сотрудник ходит на работу, но эффективность его труда снижена, чаще из-за плохого самочувствия. Эксперты здравоохранения сходятся во мнении2: самое экономически выгодное мероприятие – это вложение средств именно в популяционную профилактику. Рассмотрим составляющие профилактического континуума:

-

1. Популяционная профилактика для всех, создание здоровьесберегающей среды и на популяционном уровне – борьба с факторами риска.

-

2. Медицинская профилактика – диспансеризация.

-

3. Вторичная медицинская профилактика – диспансерное наблюдение, контроль на ранних стадиях хронических неинфекционных заболеваний.

То есть профилактический континуум является базой для достижения двух основных целей системы здравоохранения1 : 1) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и 2) увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (ЗОЖ) и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Организация работы системы здравоохранения должна быть выстроена таким образом, чтобы каждый гражданин получал своевременную и персонализированную медицинскую помощь. Эксперты отмечают, что будущее здравоохранения связано с пациентоцентричным подходом. «Пациентоцентричность» или «пациентоориентированность» – эти термины в последнее время всё чаще используются в системе здравоохранения. Основной тренд коснулся всех социально-экономических сфер: в экономике – клиентоцентричность; в образовании – человекоцен-тричность; в здравоохранении – пациентоцентричность. Работа медицинских организаций должна быть нацелена на здоровье пациента. Сопровождать пациента необходимо на протяжении всей его жизни: внедрение идей здорового образа жизни; профилактика в соответствии с возрастом; лечение конкретных заболеваний; реабилитация и восстановление. Для этого необходимо создавать цифровой профиль здоровья каждого человека с самого рождения. На основании достоверных прогнозов, планирования профилактических мероприятий должна строиться система ОМС (обязательное медицинское страхование), так как она формирует экономику системы здравоохранения. Поэтому цифровые трансформации в медицине – это не про автоматизацию работы, а перестройка бизнес-процессов. Основной ориентир для развития системы ОМС и развивающихся медицинских информационных систем – переход к модели управления на основе цифрового профиля пациента.

Успешный переход на новые формы управления и реализация национальных целей в сфере здравоохранения возможны только с поддержкой населения, доверием к системе здравоохранения, внедрением социальных идей, например, «быть здоровым – это выгодно». И здесь на помощь приходят инструменты медицинского маркетинга, как части социального маркетинга.

Согласно определению, данному Ф. Котлером (Котлер, Келлер, 2010: 22) «маркетинг состоит в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей». Именно Ф. Котлер в 1971 году впервые ввел понятие «социальный маркетинг», в определении которого решающим выступает коммуникационный фактор. В эпоху клиентоцентричной экономики авторы (Котлер, Картаджайя, Сетиаван, 2011: 7–8) подчеркивают, что социальный маркетинг полезен для изменения поведения и отношения общества к инновациям и решения современных проблем. Понятие медицинского маркетинга рассматривается в контексте современного понятия социального маркетинга согласно одной из концепций: «организация … должна … поддерживать и улучшать благосостояние как отдельных потребителей, так и общества в целом»2. Разработку и внедрение медицинских маркетинговых стратегий будем рассматривать в контексте социального маркетинга как вида «маркетинга, заключающегося в разработке, реализации и контроле социальных программ, направленных на повышение уровня восприятия определенными слоями общественности неких социальных идей, движений или практических действий»3.

Начнем с внешней составляющей маркетинга – с бренда. Под термином «социальный маркетинг» также подразумевается деятельность компаний, направленная на продвижение бренда, улучшение его восприятия, если это связано с определенной социальной ценностью. Какую роль играет понятие бренда для здравоохранения? Обратимся к определениям. Бренд – это набор ожиданий, историй и эмоций, которые определяют решение покупателя при выборе того или иного товара. Брендинг – это создание идеологии бренда. От создания имиджа компании, разработки миссии и ценности бизнеса до позиционирования на рынке. Да, под брендом можно понимать некоторый образ, знак, имя, но важно, с чем ассоциируется этот образ. То есть бренд – это образное представление, восприятие организации. Вернемся к задачам здравоохранения: увеличение продолжительности жизни. Чтобы достичь данной цели, организации здравоохранения должны стать «лучшими друзьями» для граждан, население должно быть расположено к медицинским организациям, чтобы было желание вовремя обращаться не только за медицинской помощью, но и для проведения профилактических медицинских мероприятий. В настоящее время в рамках модернизации первичного звена здравоохранения разработан и внедряется бренд «Служба здоровья» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Бренд «Служба здоровья». Логотип

Figure 3 – Health Services Brand. Logo

Q/ Служба ^^ здоровья

V Служба Х*/ здоровья городская поликлиника

^ Служба W здоровья врачебная амбулатория

V Служба 4Z здоровья здравпункт

Л Служба х*/ здоровья скорая помощь

^ Служба ^ Служба ^ Служба

ХУ здоровья w здоровья 4V здоровья отделение общей фельдшерско- поликлиническое врачебной практики акушерский пункт подразделение медицинской организации

W Служба 4Z здоровья фельдшерский пункт

W Служба ХУ здоровья офис врача общей практики

ф Служба здоровья детская поликлиника

Данный бренд направлен на создание комфортной и дружелюбной среды для посетителей медицинских организаций, пациентов, благоприятных условий для работы сотрудников. Формирование положительного имиджа организаций первичного звена здравоохранения способствует повышению доли удовлетворенности граждан медпомощью.

Рассмотрим некоторые моменты профилактического медицинского осмотра и диспансери-зации1 . Во-первых, профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска и их развития, то есть в этом заинтересован в первую очередь сам человек. Во-вторых, профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня. Согласно статье 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации установлено освобождение сотрудников от работы на 1 рабочий день для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Все условия созданы на благо здоровья граждан. Почему низкий уровень прохождения диспансеризации населением? Первый вопрос: даже если человек следит за здоровьем и хочет пройти диспансеризацию, он идёт в частную клинику. С одной стороны, это тоже хорошо. Главная цель достигнута – человек проводит медицинскую профилактику. Но государство не имеет информации об этом, так как пока нет единой информационной системы передачи данных между коммерческими и государственными медицинскими учреждениями. Выбор в пользу частной клиники часто имеет две причины. Первая – негативное отношение к диспансеризации: нужно поликлинике, а не самому человеку. Другая проблема – это недоверие граждан к системе здравоохранения, негативные эмоции и ожидания, что процесс займет много времени, запись, очереди, не выдерживается рекомендованный один рабочий день для проведения осмотра. Вместо диспансеризации с удовольствием проходят чек-ап организма, это модное слово знает каждый, кто следит за своим здоровьем. Чек-ап – тот же самый скрининг организма, раскрученный частными клиниками, блогерами в социальных сетях, вместо диспансеризации его проходят в коммерческих учреждениях за один день. Вот и вся разница между брендом «диспансеризация» и «чек-ап». Второй вопрос: если человек не обладает полным объемом информации о пользе диспансеризации, правилах и времени прохождения, своих правах на диспансеризацию. О необходимости диспансеризации часто сообщает участковый врач во время приема пациента. Но на приём приходят с какой-то проблемой, поэтому диспансеризация отходит на второй план, так как нет возможности посвятить достаточно времени этому вопросу, и пациент тоже в данный момент сконцентрирован на другом. Кто-то вообще не обращается к участковому врачу. Если обратиться к законодательству, то согласно приказу2 медицинский работник обязан предоставить страховым медицинским организациям информацию о гражданах, подлежащих диспансеризации для осуществления информирования последних, и здесь же среди основных задач участкового врача указывается «привлечение населения» и «информирование граждан» по вопросам диспансеризации. Получается, что сейчас всё делается, в том числе на уровне цифровизации, чтобы освободить время врача на приеме для общения и осмотра пациента. С другой стороны, обязанность по информированию ложится на страховые медицинские организации1. При анализе ситуации с профилактическими осмотрами и диспансеризацией, с точки зрения оптимизации данного процесса, напрашивается вывод, что ответственность за организацию и проведение, конечно, остаётся за медицинской организацией. Также медицинская организация должна предоставить информацию страховым медицинским организациям о гражданах, подлежащих диспансеризации. Кроме того, врач может и должен осуществлять информирование граждан. Но основная ответственность по информированию граждан и привлечению населения к прохождению диспансеризации должна быть закреплена за страховыми медицинскими организациями, чтобы освободить время поликлиники на организацию и проведение. Таким решением, например, может стать внедрение адаптированных под медицинские организации системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) (Ладыгин, Панкин, Ремесник, 2023) в рамках проектов цифровой трансформации медицины2. Процесс от информирования граждан о диспансеризации до её прохождения можно рассматривать с точки зрения маркетинговой воронки: полностью изучить и проработать весь процесс взаимодействия с гражданами и между сотрудниками медицинских организаций. Ключевые показатели здесь очевидны – процент прошедших диспансеризацию. CRM-системы, с успехом используемые в других сферах, могут способствовать улучшению взаимоотношений между гражданами и медицинскими организациями, улучшить коммуникацию с пациентами. Для автоматического оповещения о диспансеризации можно создать базу данных граждан, настроить рассылку сообщений с напоминанием (СМС-рас-сылка, электронная почта, звонок), использовать персонализированные сообщения. По статистике маркетинга, благодаря рассылкам с информированием, ссылкам на посещение сайта с необходимой информацией (например, сайт поликлиники), повышается лояльность и доверие аудитории. Всё больше внедряются гибридные системы (физические и цифровые) (Котлер, Кар-таджайя, Сетиаван, 2019: 82–90) для взаимодействия с пациентами. Однако нужно учитывать, что будущее за технологиями следующего поколения: искусственный интеллект, «интернет вещей», большие данные, блокчейн и т.д. (Котлер, Картаджайя, Сетиаван, 2022: 7–9). Одно из решений в медицине – интеграция CRM-системы с чат-ботом, которая поможет отвечать на часто задаваемые вопросы, информировать о времени приема, а, возможно, и записывать на прием. Есть хорошие отечественные разработки в данном направлении, например, Битрикс24. Внедрение автоматизации с чат-ботами можно рассматривать не только на уровне медицинской, но и для популяционной профилактики. Внедрение информационных систем в рамках проектов «Национальная цифровая платформа “Здоровье”» и (или) «Персональные медицинские помощ-ники»3 может помочь проведению популяционной профилактики, популяризации здорового образа жизни, информированию о факторах риска.

Следует отметить, что в России разработан индекс приверженности здоровому образу жизни – показатель, характеризующий долю лиц, приверженных ЗОЖ (Шальнова и др., 2018: 66– 67). На основании факторов риска, вошедших в интегральный показатель, принимаются меры на законодательном уровне, например, федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». В рамках проекта все субъекты Российской Федерации разработали муниципальные программы по укреплению общественного здоровья, также в некоторых регионах внедряются корпоративные программы, программы по формированию приверженности ЗОЖ. Достаточно много сил и средств вкладывается в медицинские и социальные проекты без учета коммуникативной составляющей. Да, одной коммуникации недостаточно, но изменение идеологии должно работать вместе с другими методами. В эпоху информационного общества стоит сделать акцент на современных подходах передачи информации. Цифровой мир диктует свои правила для эффективной коммуникации. Следует учитывать открытость цифрового пространства, быстрый обмен мнениями, отзывами, взглядами. Современный маркетинг уже принимает во внимание основные «сегменты» цифровой эры: молодежь, женщин, киберграждан (Котлер, Картаджайя, Сетиаван, 2019: 152–160). Молодежь – это наше будущее, те, кто меняет правила игры, они наиболее восприимчивы к новым идеям, трендам. Женщин не зря в шутку называют «домашними» менеджерами, финансовыми директорами, ответственными за закупки и активы семьи. Они всегда знают последние новинки благодаря обмену информацией, являются главными «управленцами» семьи. Киберграждане являются социальными соединительными элементами, так как связываются друг с другом, беседуют, общаются в интернете, являются авторами контента. Все вместе – молодежь, женщины и киберграждане являются ключом к маркетингу в цифровом мире. Данные «сегменты» цифрового мира можно использовать и в медицинском маркетинге для проведения популяционной профилактики, популяризации здорового образа жизни, для этого следует действовать в следующих направлениях: привлекать молодежь в качестве ранних последователей, использовать домашнее влияние женщин, задействовать киберграждан.

Заключение . Здоровье – одна из составляющих уровня жизни граждан. ОПЖ является одним из основных показателей ИЧР государства. Проведенный статистический анализ показывает, что ОПЖ в целом имеет связь с ВВП по России, но отсутствует связь ОПЖ с валовым региональным продуктом на душу населения по субъектам Российской Федерации, что требует учета других факторов для повышения ОПЖ, точечных действий не только по регионам, а на уровне каждого человека. Для повышения качества жизни населения и достижения национальных целей в сфере здравоохранения должно произойти переосмысление всей системы в данной области: изменение бизнес-процессов; переход к модели управления на основе медицинского профиля пациента; признание будущего за пациентоориентированным подходом. Сформулировано понятие медицинского маркетинга, рассмотрены направления, по которым можно работать с точки зрения медицинского маркетинга: создание коммуникации, повышение доверия к системе здравоохранения, удовлетворенности медпомощью, увеличение доли граждан, ведущих ЗОЖ. Так как популяционная профилактика – самое экономически выгодное мероприятие для достижения основных национальных целей в сфере здравоохранения, рекомендуется культуру популяционной профилактики внедрять с учетом особенностей цифровой эпохи, использовать современные информационные системы, разрабатывать различные мероприятия, ориентируясь на основной «сегмент» цифрового мира.

Список литературы Новые вызовы и запросы для национальной системы здравоохранения в цифровую эру

- Андреев Е.М., Школьников В.М. Связь между уровнями смертности и экономического развития в России и ее регионах // Демографическое обозрение. 2018. T. 5, № 1. С. 6–24. https://doi.org/10.17323/demreview.v5i1.7707.

- Беданоков М.К., Моргунов Е.В., Чернявский С.В. Взаимовлияние ожидаемой продолжительности жизни и ВВП в странах мира // Народонаселение. 2022. Т. 25, № 4. С. 4–15. https://doi.org/10.19181/population.2022.25.4.1.

- Интегральная оценка приверженности здоровому образу жизни как способ мониторинга эффективности профилактических мер / С.А. Шальнова [и др.] // Профилактическая медицина. 2018. № 21 (4). С. 65–72. https://doi.org/10.17116/prof-med201821465.

- Колосницына М.Г., Коссова Т.В., Шелунцова М.А. Факторы роста ожидаемой продолжительности жизни: кластерный анализ по странам мира // Демографическое обозрение. 2019. Т. 6, № 1. C. 124–150.

- Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее к человеческой душе / пер. с англ. А.Ю. Заякина. М., 2011. 119 с.

- Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете / пер. с англ. М. Хорошиловой. М., 2019. 180 с.

- Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения / пер. с англ. А. Горман. М., 2022. 269 с.

- Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспpесс-курс : 3-е изд. / пер. с англ. под науч. ред. С.Г. Жильцова. СПб., 2010. 480 с.

- Ладыгин А.А., Панкин П.В., Ремесник Е.С. Применение систем управления взаимоотношениями с пациентами в ор-ганизациях здравоохранения // Тенденции развития интернет и цифровой экономики : труды VI Международ. науч.-практ. конф. / под ред. проф. Н.В. Апатовой. Симферополь, 2023. С. 92–93.

- Фальцман В.К. Зависимость продолжительности жизни населения от благосостояния страны (межстрановое стати-стическое исследование) // Проблемы прогнозирования. 2021. № 2 (85). С. 113–120. https://doi.org/10.47711/0868-6351-185-113-120.

- Arrow K.J. Uncertainty and the welfare economics of medical care // The American Economic Review. 1963. Vol. 53, no. 5. Pp. 941–973.