Новый андроновский (Фёдоровский) могильник в правобережном Прииртышье

Автор: Молодин В.И., Наглер А., Кобелева Л.С., Хансен С., Дураков И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты мультидисциплинарного исследования могильника андроновской (фёдоровской) культуры Погорелка-2, расположенного в правобережном Прииртышье. Приводится подробное описание трех курганов. В работе выявляются особенности погребального обряда. Установлено, что все конструкции сооружались по единому плану. Для всех трех объектов характерна пространственная обособленность погребальной площадки - вокруг центрального погребения (погребений) имеются углубления в грунте. На двух курганах это четыре вытянутых рва с пологой внешней стенкой и отвесной внутренней; они ограничивают подквадратную площадку с погребениями в центре. В третьем кургане вместо рвов выкопаны конструктивно сходные небольшие вытянутые ямы. Все погребения могильника Погорелка-2 совершены по обряду кремации, характерному для андроновских (фёдоровских) памятников Барабы. На подкурганной площадке располагались от одного до трех захоронений. Рассматриваются керамические материалы и инвентарь. Несмотря на некоторое своеобразие, они типичны для андроновских памятников. Сделан вывод о принадлежности исследованных комплексов могильника Погорелка-2 к восточному ареалу андроновской (фёдоровской) культурно-исторической общности. Анализ погребальной практики и инвентаря показал отсутствие следов контактов с аборигенным позднекротовским населением.

Археология, эпоха бронзы, прииртышье, андроновская (фёдоровская) культура, курганный могильник, захоронения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146517

IDR: 145146517 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.065-078

Текст научной статьи Новый андроновский (Фёдоровский) могильник в правобережном Прииртышье

В 1914 г. С.А. Теплоуховым в Минусинской котловине (Южная Сибирь) была выделена андроновская культура. За 100 лет исследований в Сибири накоплен огромный материал, который свидетельствует о неоднородности культуры, поэтому правильнее видеть в ней некую общность, включающую, в частности, алакульское и фёдоровское образования. Носители этой культуры освоили огромные территории от Южного Урала до Минусинской котловины и проникли в районы Средней Азии и Синьцзяна. Они оказали огромное влияние на формирование т.н. андроно-идных культур развитой и поздней бронзы в Западной Сибири. В ходе длительного изучения андронов-ской культуры собрано много информации. Несмотря на то, что она продолжает пополняться, например, данными об антропологическом и генетическом облике ее носителей, количество связанных с этой культурой актуальных проблем не только не уменьшается, но и увеличивается. Поэтому так важно исследовать каждый новый погребальный комплекс. Целью настоящего исследования является введение в научный оборот и первичный анализ новых материалов андронов-ской (фёдоровской) культуры, полученных авторами в результате раскопок.

75° 80° 85° 90°

Описание материалов

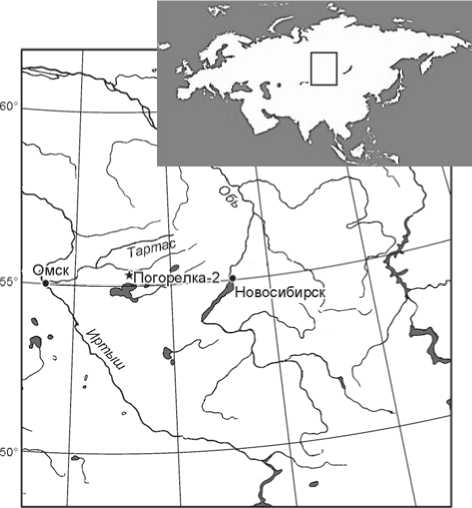

Курганный могильник Погорелка-2 расположен в 2,5 км к югу от д. Погорелка Чановского р-на Новосибирской обл., на надпойменной террасе левого берега р. Омь (рис. 1). Памятник открыт в 1979 г. А.И. Соловьевым. Некрополь площадью более 8 га состоит из 43 курганных насыпей разных размеров, большей частью сильно запаханных.

Российско-германской экспедицией, которую составили сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН и Евразийского отделения Германского археологического института, в 2009, 2011, 2012 гг. на могильнике были исследованы четыре объекта (кург. № 3, 8, 13, 43). Курган № 8, относящийся к завершающей стадии саргатской культуры, датирован первыми веками до нашей эры – первыми веками нашей эры [Молодин и др., 2009, с. 348]. Курганы № 3, 13, 43 были оставлены носителями ан-дроновской (фёдоровской) культуры [Наглер и др., 2011, 2012].

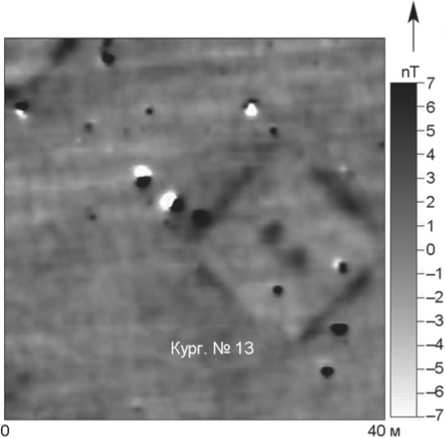

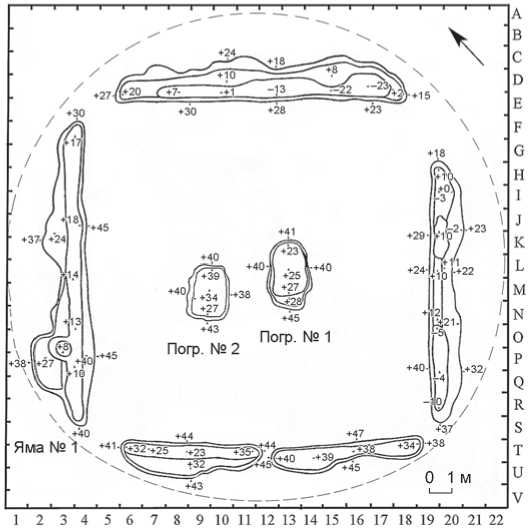

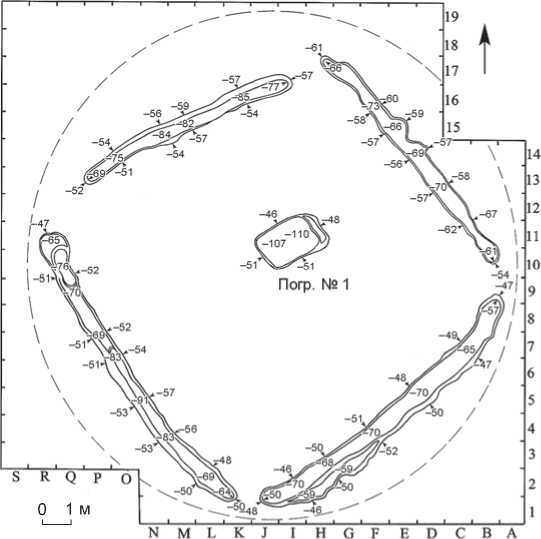

Курган № 13 находился на пашне в северо-западной части могильника, представлял собой насыпь округлой формы диаметром 20 м и высотой 0,45 м. Геомагнитная съемка выявила под насыпью подквадратную структуру с двумя аномалиями в центральной части (рис. 2, 1 ). Основой конструкции надмогильного сооружения являлся ров в форме квадрата, ориентированного углами по странам света (рис. 2, 2 ). По углам имеются разрывы; они разделяют ров на четыре части. В юго-западной части оставлен проход в виде перемычки шириной 0,48 м. Все элементы рва имели форму вытянутых канав с неровной пологой внешней стенкой и прямой отвесной внутренней. Ширина рва колеблется в пределах 1,0–1,7 м. Дно неровное, отмечено понижение к внутренней стенке; глубина рва от уровня материка составляет от 13 до 47 см. Размеры огороженной им площадки 15 × 15 м.

В насыпи кургана на территории, примыкающей к проходу в юго-западной части рва (кв. S/10-11), найдены остатки тризны – киль и фрагменты конечности утки.

Северо-западная часть рва частично перекрыта подквадратной ямой (№ 1) размерами 2,55 × 2,7 м, глубиной 0,35 м (рис. 2, 2 ). В ее восточной части за-

Рис. 1 . Расположение могильника Погорелка-2.

Рис. 2 . Магнитограмма ( 1 ) и план кургана № 13 могильника Погорелка-2 на уровне материка после выборки заполнения объектов ( 2 ).

фиксирован мощный прокал. Заполнение рва имеет слоистую структуру, в которой прокаленная почва чередуется с прослойками темно-серого грунта. Вероятно, огонь в яме разводили неоднократно через значительные промежутки времени, за которые про-кал перекрывался наплывами почвы с насыпи кургана. Рядом с ямой найдены скол плечевой кости (кв. P/2) и элементы сложного крестца утки, фрагмент неорна-ментированной керамики.

В центральной части огороженной рвом площадки обнаружены два расположенные параллельно друг другу погребения (рис. 2, 2 ).

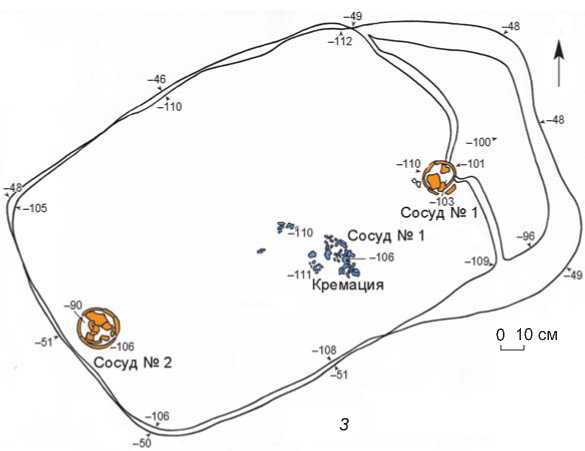

Погребение № 1 представляло собой могильную яму подпрямоугольной формы, ориентированную по линии СВ–ЮЗ (рис. 3). Ее размеры 2,9 × 1,66 м, глубина 0,65 м (от уровня материка). В западной части видны следы вероятного проникновения. Заполнение могильной ямы неоднородное, сильно потревожено ходами грызунов. В нем обнаружены: нижняя челюсть щуки, а также два сложных крестца, вилка, два элемента грудины и двойной комплект костей крыльев и ног кряквы*.

Скорее всего, в могиле до ее повреждения были два полных скелета уток, судя по размеру костей, очень крупных. Кроме того, в яме находились сложный крестец и грудная кость с килем третьей утки, элемент сложного крестца четвертой, а также фрагменты черепа мелкой птицы – дрозда или голубя.

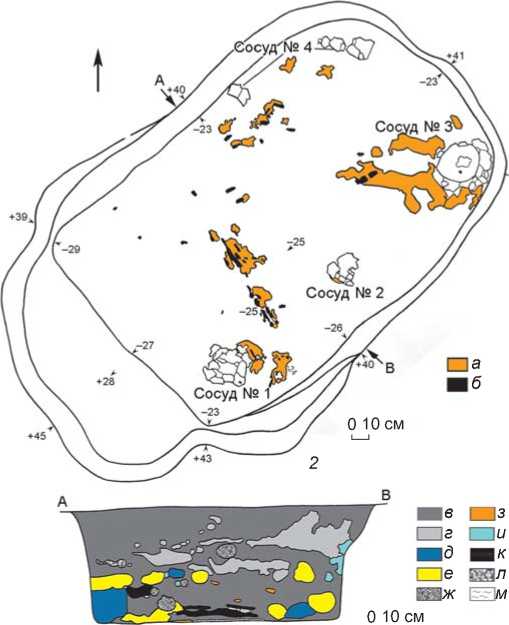

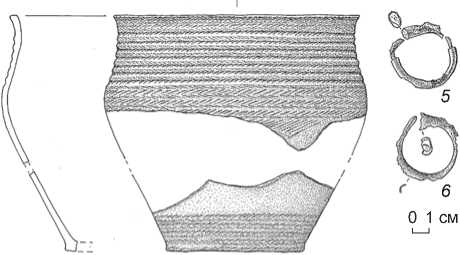

На уровне дна могилы зафиксированы линза красной охры с углем, части обгоревшего дерева, под ними – слой черной сажистой почвы. В могиле обнаружены четыре сосуда: три стояли в ряд вдоль южной стенки, фрагменты четвертого находились в северном углу (рис. 3, 4–7 ).

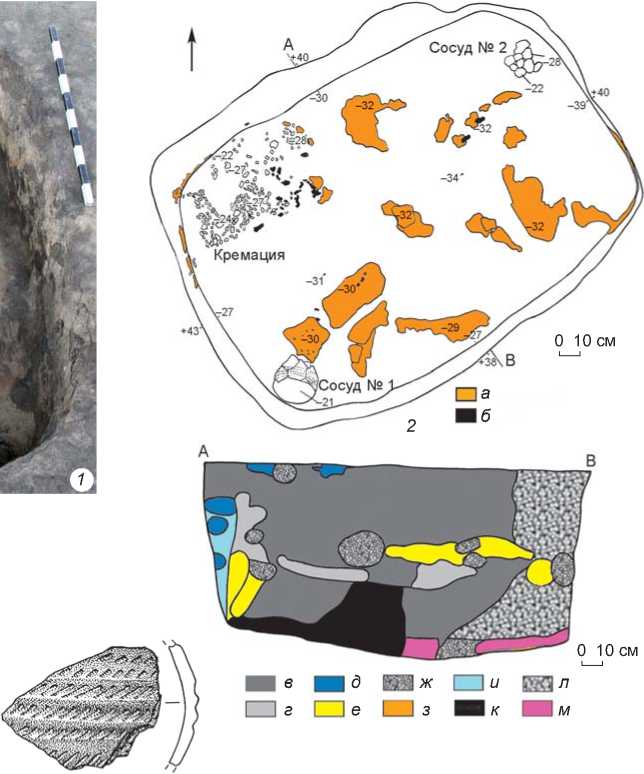

Погребение № 2 представляет собой могильную яму подпрямоугольной формы, ориентированную по линии СВ–ЮЗ (рис. 4). Ее размеры 2,31 × 1,66 м, глубина 0,70–0,79 м. Яма имела следы нарушения. В заполнении могилы обнаружены плечевая кость, обломки коракоида, элементы сложного крестца (подвздошные кости с обломанной седалищной костью, вилка), теменные и лобные кости черепа утки (кряква). Кроме того, здесь найдены фрагменты коракоида и крыльев другой утки. На уровне дна зафиксирован слой красной охры с угольками. Следы охры имеются на стенках в северо-западном и юго-восточном углах могильной ямы.

В северо-западном углу захоронения обнаружено скопление жженых костей взрослого человека. Антропологически определимыми являлись две фаланги пальцев и фрагменты черепа . В юго-западном и северо-восточном углах могилы зафиксированы развалы двух керамических сосудов: один археологически целый (рис. 4, 4 ), второй очень плохой сохранности (рис. 4, 5 ).

Рис. 3 . Погребение № 1 кург. № 13 могильника Погорелка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – план: а – красная охра, б – уголь; 3 – стратиграфический разрез: в – серая почва, г – серая почва с включениями соли, д – мешаная серая почва с включениями желтой супеси, е – мешаная желто-серая почва с включениями желтой супеси, ж – мешаная желто-белая почва с включениями серого гумуса, з – красная охра, и – желтый суглинок, к – черная сажистая почва, л – серая почва с пепельными включениями, м – уголь; 4 – сосуд № 1; 5 – сосуд № 2; 6 – сосуд № 3; 7 – сосуд № 4.

Курган № 3 находился в северо-западной части могильника на территории березово-осиновой рощи. Он представлял собой насыпь округлой формы высотой 0,63 м и диаметром 16–17 м. Геомагнитная съемка выявила под насыпью объекты аморфных очертаний, слабо читающиеся, по-видимому, из-за растущих на кургане деревьев. После снятия насыпи была обнаружена конструкция в виде четырех

0 3 cм 4

Рис. 4 . Погребение № 2 кург. № 13 могильника По-горелка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – план; 3 – стратиграфический разрез; 4 – сосуд № 1; 5 – сосуд № 2. Усл. обозн. см. на рис. 3.

Сосуд № 2

Кремация

0 10 cм

(Сосуд №

д

в

г

е

з

□а

■б

\V4O

-39 Х<

0 10 cм

к

м

2 cм

вытянутых рвов, которые образовали правильный квадрат с разомкнутыми углами, ориентированный углами по странам света (рис. 5). Рвы имели прямую практически отвесную внутреннюю стенку и неровную пологую внешнюю. Их ширина колебалась в пределах 0,6–0,85 м, глубина 0,17–0,34 м. Размеры огороженного пространства составляли 12,6 × 13,0 м. В его центральной части находилось одно погребение.

Рис. 5 . План кург. № 3 могильника Погорелка-2 на уровне материка после выборки заполнения объектов.

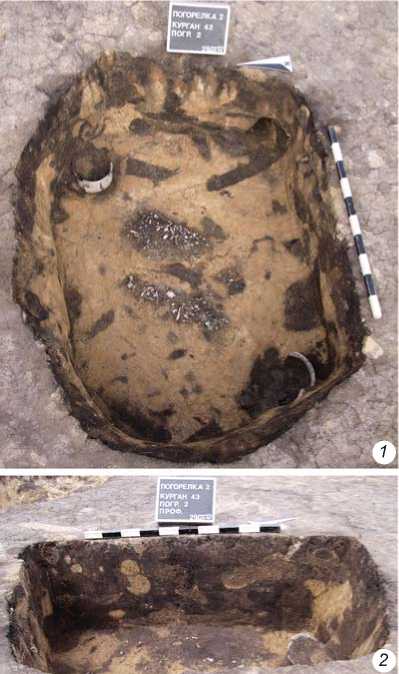

Рис. 6 . Погребение № 1 кург. № 3 могильника Погорелка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – фото стратиграфического разреза; 3 – план; 4 – сосуд № 1; 5 – сосуд № 2.

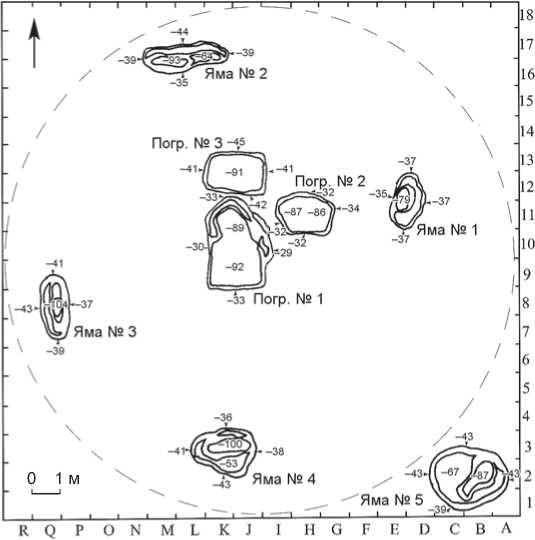

Рис. 7 . План кург. № 43 могильника Погорелка-2 на уровне материка после выборки заполнения объектов ( 1 ); бронзовая заколка ( 2 ) из насыпи.

Погребение № 1 представляло собой могильную яму подпрямоугольной формы, ориентированную по линии СВ–ЮЗ (рис. 6). Ее размеры по внешнему контуру 2,46 × 1,49 м, глубина 0,64 м. Южная, северная и западная стенки могилы прямые и практически отвесные, восточная – слегка скошеная, в ее нижней части имеется ступенька высотой 0,09 м. Дно ровное, с небольшим понижением в северо-восточном углу. Погребение разграблено. В центральной части насыпи кургана и заполнении могилы прослежен грабительский ход. У края северо-восточной полы кургана обнаружено два фрагмента русской керамики XIX – начала XX в.

Практически в центре захоронения (с небольшим смещением к южной стенке) находилось скопление жженых костей взрослого человека. Среди них антропологически определимыми являлись кости черепа, фрагменты ребер и трубчатых костей конечностей. На дне погребения рядом со ступенькой восточной стенки стоял керамический сосуд (рис. 6, 4 ); второй сосуд был установлен напротив, у западной стенки могилы (рис. 6, 5 ).

0 3 cм

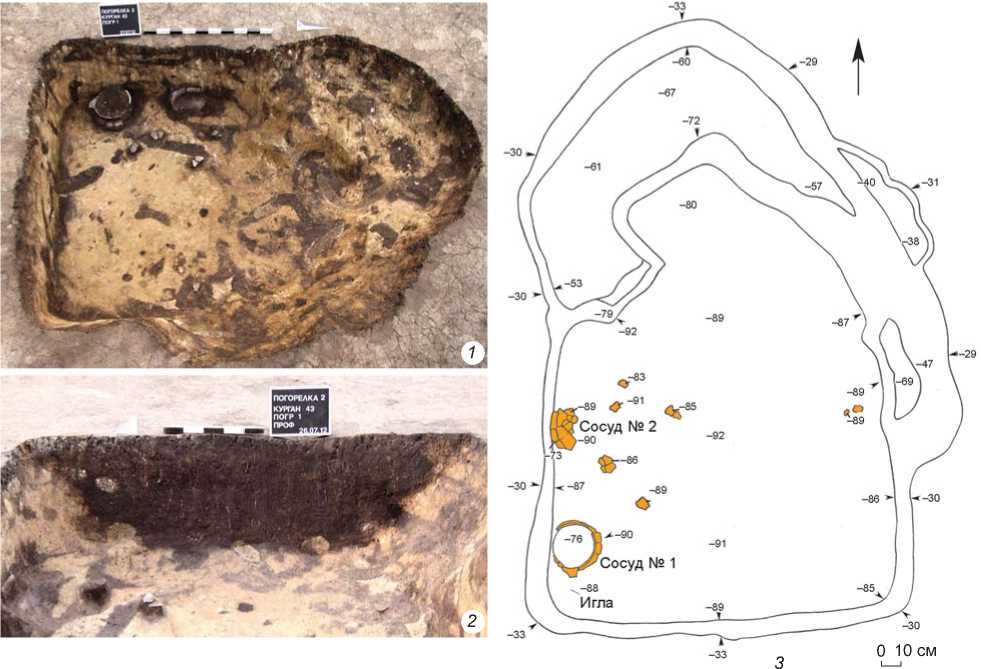

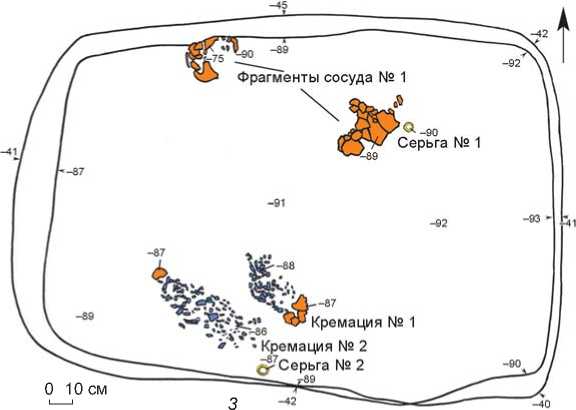

Рис. 8 . Погребение № 1 кург № 43 могильника Погорелка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – фото стратиграфического разреза; 3 – план; 4 – сосуд № 1; 5 – сосуд № 2; 6 – бронзовое шило; 7 – бронзовая игла.

. ж-

3 cм

0 1 cм

0 3 cм

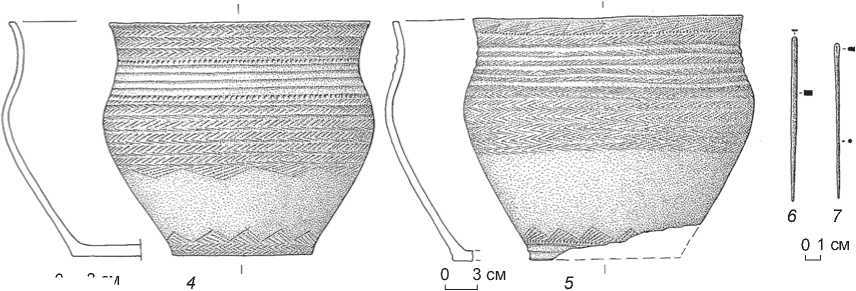

Рис. 9 . Погребение № 2 кург. № 43 могильника Пого-релка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – фото стратиграфического разреза; 3 – план; 4 – сосуд № 1; 5 – сосуд № 2; 6 – наконечник стрелы из кости.

-88

Сосуд № 2

\Д Сосуд № 1

■iso

Кремация № 2 Аэ -87 .

Кремация № 2

‘П*\ -86

>■-84

-32

0 10 cм

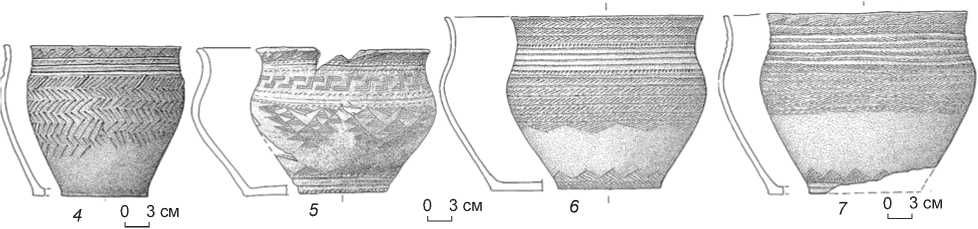

Курган № 43 находился в северо-западной части могильника на западной окраине березово-осиновой рощи. Он представлял собой хорошо задернованную насыпь округлой формы, высотой 0,47 м, диаметром 16–17 м. Насыпь, по структуре аналогичная таковой кург. № 3 и 13, состояла из очень плотного комковатого грунта. В южной поле кургана на уровне второго горизонта прослежена линза прокаленной почвы. Недалеко от прокала, у края юго-западной полы кургана, найдена бронзовая заколка с шаровидной головкой длиной 12 см (рис. 7, 2 ). Подобные изделия встречаются на объектах эпохи бронзы и раннего железного века. Хронологически наиболее близкие аналоги известны, например, на памятниках эпохи бронзы в Турции Канлигечит [Özdoğan, Parzinger, 2012, Abb. 162, 1-3 b ] и Троя II, III [Sazci, 2001, S. 388-389, Abb. 428]. В андроновских (фёдоровских) комплексах такой предмет встречен впервые. В насыпи найдены зуб крупного травоядного животного и несколько орнаментированных фрагментов керамики.

После снятия насыпи обнаружилось, что сакральное пространство сооружения представляло собой подквадратную площадку размерами 11,0 × 12,3 м, ограниченную четырьмя ямами, которые, видимо, заменяли полноценные рвы (рис. 7, 1 ). Вся конструкция ориентирована по линии СВ–ЮЗ. Ямы имели форму вытянутых траншей с закругленными углами, отвесными внутренними и пологими внешними стенками. Дно неровное, глубина 0,42–0,64 м, ширина 0,94–1,77 м.

В юго-восточном углу раскопа зафиксирована яма округлой формы с пологими стенками и участком сильно прокаленной почвы, размерами 0,14 × 0,19 м. Размеры ямы по внешнему краю 2,72 × 2,21 м, максимальная глубина 0,44 м.

В центральной части площадки, ограниченной ямами, имелись три погребения. Две могилы (№ 1 и 3)

находились рядом параллельно друг другу, третья (№ 2) – к северо-востоку от них.

Погребение № 1 частично разрушено грабительской ямой (рис. 8). Ориентировано по линии З–В. Первоначально имело подпрямоугольную форму. Размеры по верхнему краю 1,96 × 1,64 м, глубина 0,62 м.

В заполнении найдены фрагмент грудной кости с килем и обломки костей конечностей утки, а также фрагменты андроновской (фёдоровской) керамики. На дне могилы, в ее восточной части, обнаружены мелкие фрагменты жженых костей человека. У западной стенки зафиксированы два сосуда (рис. 8, 4, 5 ), находившееся под одним из них бронзовое шило (рис. 8, 6 ) и бронзовая игла (рис. 8, 7 ). Шило представляет собой квадратный в сечении кованый стержень. Один конец его заострен, другой расплющен. Длина предмета 9,7 см, толщина 0,4 × 0,5 см. Игла тонкая, округлая в сечении, с оформленным на одном конце «ушком» – небольшим отверстием овальной формы. Длина артефакта 9 см, толщина 0,1–0,3 см.

Оба изделия находят многочисленные параллели в культурах эпохи развитой бронзы Евразии, однако их нахождение в андроновском (фёдоровском) погребальном комплексе – явление скорее исключительное.

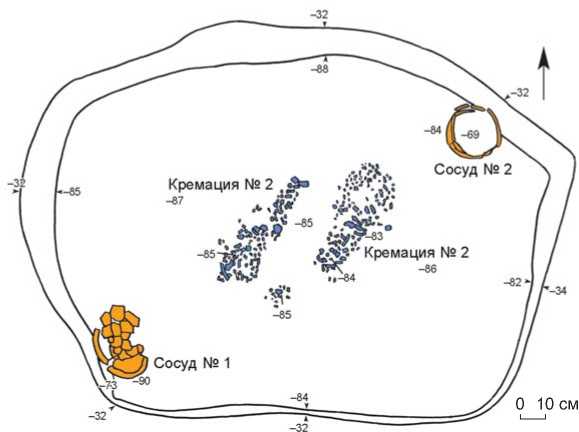

Погребение № 2 представляло собой яму неправильной подпрямоугольной формы, ориентированную по линии З–В (рис. 9). Его размеры 2,0 × 1,47 м, глубина 0,54 м. Южная и восточная стенки погребения прямые, практически отвесные, западная и северная – округлые и более пологие. Заполнение погребения включало костяной наконечник стрелы (рис. 9, 6 ), а также несколько фрагментов керамики. Костяные наконечники стрел крайне редко помещали в захоронения андроновской (фёдоровской) культуры.

На дне в центральной части могильной ямы зафиксированы два скопления жженых костей взрослого человека. Среди них антропологически определимыми являются трубчатые ко сти конечностей, фрагменты черепа, ключица, фрагменты позвоночника. В юго-

Рис. 10 . Погребение № 3 кург № 43 могильника Погорелка-2.

1 – фото могильной ямы; 2 – фото стратиграфического разреза; 3 – план; 4 – сосуд № 1; 5 – бронзовая серьга с позолотой № 1;

6 – бронзовая серьга с позолотой № 2.

0 3 cм 4

западном и северо-восточном углах погребения находились развалы керамических сосудов (рис. 9, 4 , 5 ).

Погребение № 3 представляет собой подпрямоугольную яму, ориентированную по линии З–В (рис. 10). Ее размеры 2,17 × 1,31 м, глубина 0,5 м. Около южной стенки обнаружено два скопления жженых костей взрослого человека, среди которых определимы фрагменты трубчатых костей конечностей и фаланги пальцев. У северной стенки погребения обнаружен развал керамического сосуда, часть фрагментов которого находились рядом со скоплением кальцинированных остатков человека (рис. 10, 4 ).

У южной стенки, за скоплениями костей человека, обнаружена бронзовая, обернутая золотой фольгой серьга округлой формы с узким коническим раструбом (рис. 10, 5 ); аналогичная серьга (рис. 10, 6 ) найдена в северо-восточной части погребения. Использование покрытых золотом бронзовых украшений характерно для носителей андроновской (фёдоровской) культуры [Хаврин, Папин, 2006, с. 388]. Серьги такого типа в подобном исполнении послужили одним из культуроопределяющих маркеров при выделении андроновской культуры [Теплоухов, 1929, с. 43, табл. I, 27 ]. Серьги с раструбом широко распространены в Северном и Восточном Казахстане [Аванесова, 1991, с. 52–53; Арсланова, 1975, с. 75, рис. 2, 1–3 ; Ткачев, Ткачева, 1996], известны в Прииртышье [Генинг, Ещенко, 1973, с. 56, рис. 2, 4] и Приобье [Матющенко, 1973, с. 19, рис. 3, 1 ; 9, 1–5 ]. Таким образом, типичные серьги андроновской (фёдоровской) культуры встречаются, скорее как исключение, и в других культурах развитой бронзы Азии.

Керамический комплекс

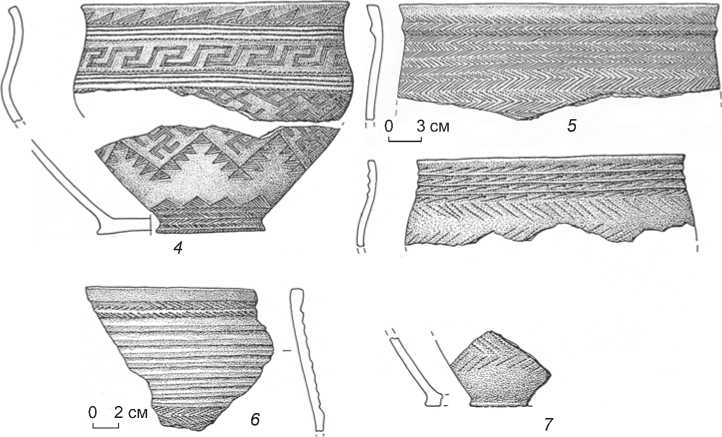

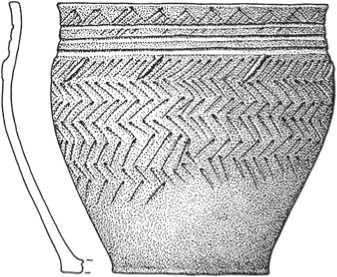

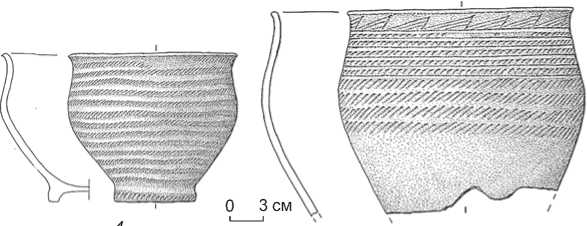

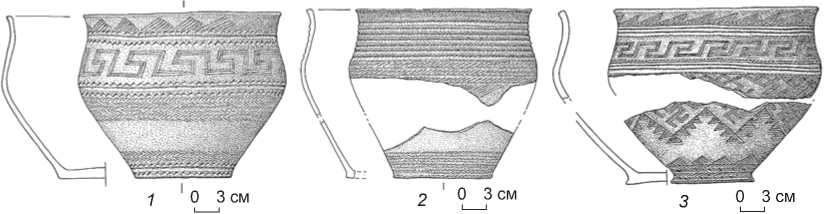

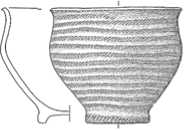

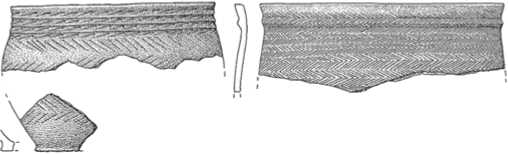

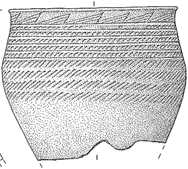

Из 11 сосудов трех курганов 8 являются археологически целыми, остальные представлены фрагментами (рис. 11, 1–8 ).

Вся коллекция анализировалась с использованием программы статистической обработки В.Ф. Генинга [1973, 1992] (см. таблицу). По форме организации дна все сосуды плоскодонные; сосуд № 1 из погр. № 1 кург. № 3 имеет поддон (рис. 11, 8). Все рассмотренные сосуды по каждому из признаков, за небольшим исключением, попадают в одну группу, следовательно, представляют единый историко-культурный комплекс. Наблюдается полное совпадение сосудов по таким показателям, как высота и ширина горловины (см. таблицу, ФБ*, ФВ), общая профилировка линии тулова (см. таблицу, ФД) и высота плечиков (см. таблицу, ФЕ). Таким образом, комплекс составляют плоскодонные сосуды «низких или средних пропорций», с низкой, широкой слабо- или средне- профилированной горловиной. Все находки имеют приплюснутое тулово, высокие, «очень слабо выпуклые плечики» (см. таблицу, ФЖ) и широкое дно. Степень отгиба шейки от ее основания (см. таблицу, ФГ) малая или средняя.

Следует особо отметить сосуды № 1 и 5 из погр. № 2 кург. № 43 с «низкими общими пропорциями» (по терминологии В.Ф. Генинга), у них отношение высоты к общему диаметру тулова (показатель ФА) ниже, чем у других образцов (рис. 11, 1 , 5 ). Этим же сосудам соответствует средний показатель, определяющий конфигурацию придонной части сосуда по степени отгиба нижней части тулова (см. таблицу , ФИ), тогда как остальным сосудам – большой.

Изгиб верхней части тулова сосудов – указатель выпуклости плечиков (см. таблицу , ФЖ) – варьирует от очень малого до малого.

Все сосуды орнаментированы. Декор располагался в зонах горловины, плечиков тулова и придонной части. На дно орнамент не наносили. Орнаментальные композиции оригинальные, хотя имеют общие мотивы.

В погребении кург. № 3 обнаружены два керамических сосуда. Сосуд № 1 полностью орнаментирован горизонтальными линиями, выполненными четырехзубым гребенчатым штампом, имеет поддон, оформленный рядом семечковидных вдавлений (рис. 11, 8 ). Сосуд № 2 орнаментирован по горловине косыми заштрихованными треугольниками, выполненными гребенчатым штампом (рис. 11, 11 ).

Сосуд № 1 из погр. № 2 кург. № 13 декорирован по горловине свисающими косыми налепами (рис. 11, 4 ). Воплощением классического варианта андроновской (фёдоровской) керамики является найденный в погр. № 1 того же кургана нарядный горшок, украшенный меандрами и композицией из свисающих треугольников (рис. 11, 3 ).

Пять керамических сосудов обнаружены в трех захоронениях кург. № 43. Горловина сосуда № 1 из погр. № 1 украшена заштрихованными треугольниками, выполненными в технике гребенчатого штампа (рис. 11, 7 ). Таким же способом орнаментирован «елочкой» сосуд № 2 из того же захоронения (рис. 11, 6 ).

Керамический сосуд № 1, обнаруженный в погр. № 2, орнаментирован по горловине рядом заштрихованных равнобедренных треугольников и двумя рядами подтреугольных вдавлений, разделенных между собой желобком, по тулову – меандром, ниже которого располагались два ряда подтреугольных вдавлений, разделенных между собой желобком (рис. 11, 1 ). В северо-восточном углу того же захоронения найден керамический сосуд № 2 (рис. 11, 5 ). Его горловину украшают ряд заштрихованных скошенных треугольников, выполненных мелкозубой гребенкой,

0 3 см 8

Рис. 11 . Керамические сосуды из погребений могильника Погорелка-2.

1 , 2 , 5–7 – кург. № 43; 3 , 4 , 9 , 10 – кург. № 13; 8 , 11 – кург. № 3.

Распределение указателей сосудов по категориям размеров

На сосуде из погр. № 3 кург. № 43 гребенчатым штампом нанесены горизонтальные линии и «елочка» (рис. 11, 2 ).

Керамические материалы, найденные в ходе раскопок, несмотря на некоторое своеобразие, типичны для андроновских (фёдоровских) памятников. Их аналоги встречаются на всей территории распространения ан-дроновской (фёдоровской) культуры (см.: [Кузьмина, 2008; Маргулан и др., 1966; Матвеев, 1998]): от Южного Зауралья до Минусинской котловины, в т.ч. в Ба-рабе [Максименков, 1978; Молодин, Новиков, Жеме-рикин, 2002].

Погребальная архитектура и ритуалы

Создание погребальных сооружений на всей сакральной площадке, вероятно, начиналось с удаления дернового слоя – на всех исследованных объектах отсутствует погребенная почва. Элементы сооружений – конструкция насыпи, а также выбросы из рвов и линзы пепла лежат непосредственно на материке. Все конструкции сооружались по единому плану, на это указывает количество и расположение могил. Например, в кург. № 13 могилы находятся на одинаковом расстоянии от геометрического центра.

Для всех трех объектов характерна пространственная обособленность погребальной площадки: вокруг центрального погребения/погребений (с четырех сторон) сделаны углубления в грунте: в кург. № 3 и 13 – четыре вытянутых рва с пологой внешней стенкой и отвесной внутренней. Они оконтуривают подквадратную площадку, в центре которой зафиксированы погребения. Вокруг кург. № 43 вместо рвов вырыты небольшие вытянутые ямы, сходные по конструктивным особенностям со рвами. Замену полноценных рвов символизировавшими их небольшими ямами, вероятно, следует связывать с упрощением погребального ритуала. Проявления подобной тенденции получили отражение и на синхронном могильнике ан-дроновской (фёдоровской) культуры Старый Тартас-4 в Центральной Барабе [Там же]. Рвы под насыпью некоторых андроновских курганов отмечены в Бара-бе [Молодин, 1985, с. 105; Молодин, Новиков, Жеме-рикин, 2002, с. 53] и Верхнем Приобье [Кирюшин, 1995, с. 67]. Примеры обособления погребального пространства с помощью прямоугольных или квадратных каменных оградок встречаются на андроновских (фёдоровских) памятниках в Минусинской котловине и на территории Казахстана [Усманова, 2005, рис. 32, 1; 34, 3; Маргулан и др., 1966, с. 82–86, рис. 22; Максименков, 1978, табл. I, XVIII, XXI].

Таким образом, можно предполагать, что на могильнике Погорелка-2 в Прииртышье мы наблюдаем результат трансформации погребальной практики пришлого с территории Казахстана андроновского (фёдоровского) населения. Замена каменных оградок вытянутыми рвами или ямами в Барабе объясняется отсутствием выходов камня на данной территории, а использование в качестве погребальной пищи водоплавающей птицы и рыбы – спецификой биоресурсов региона.

Обе новации получили воплощение в более поздних андроновских памятниках Барабы. Так, в погребальном обряде могильника Тартас-1 традиционная для андроновской культуры пища была заменена рыбой [Молодин и др., 2008, с. 206]. Кстати, наличие утиных костей в захоронениях однозначно свидетельствует о весенне-летне-осеннем периоде сооружения этих усыпальниц.

Форма надмогильных сооружений определялась, скорее всего, рвами, в плане она могла быть подквадратной. Во время раскопок центральной части всех трех курганов были выявлены участки комковатой плотной почвы, содержащей фрагменты «вальков». «Вальки», которые удалось увидеть в целом состоянии, имели эллипсоидную форму (15–20 см в длину, 7–10 см в ширину). Это остатки необожженных и деформированных из-за большой влажности глиняных брусков или кусков дерна, из которых складывали, вероятно, надмогильные сооружения, по крайней мере их центральные части.

Строительство земляной конструкции над погребальной камерой сопровождалось традиционным разведением костров, их следы в виде одного или нескольких прокалов обнаружены во всех трех исследованных курганах. В кург. № 13 и 43 следы огня зафиксированы в ритуальных ямах, составлявших единый комплекс с погребениями. Очевидно, что перед нами следы устойчивого элемента погребального ритуала, связанного с огнем.

Все погребения могильника Погорелка-2 соответствуют обряду кремации, характерному для ан-дроновских (фёдоровских) памятников Барабы [Молодин, 1985, с. 105]; его черты широко представлены и на сопредельных территориях лесостепного Приобья [Кирюшин, 1995, с. 59–61]. На подкурганной площадке находилось от одного до трех захоронений: в кург. № 3 – одно центральное погребение, в кург. № 13 – два параллельных друг другу, в кург. № 43 – три погребения, расположенные в шахматном порядке.

Могильные ямы подпрямоугольной и прямоугольной формы имели закругленные углы; в двух погре- бениях у восточной стенки сооружена небольшая ступенька. Захоронения ориентированы, как правило, по линии СВ–ЮЗ или З–В, что в целом характерно для андроновской (фёдоровской) культуры.

В погр. № 1 и 2 кург. № 13 дно могил было покрыто охристой подсыпкой. Подобное отмечено в некоторых элитных погребениях андроновской (фёдоровской) культуры Приобья [Мыльникова и др., 2007, с. 346; Мыльникова, Дураков, Кобелева, 2010, с. 111].

Порядок в расположении кальцинированных костей – остатков трупосожжения – в могилах не прослеживается. В некоторых погребениях, как правило со следами разграбления, такие ко сти встречаются в заполнении могильной ямы (погр. № 1 кург. № 13; погр. № 1 кург. № 43). В погр. № 1 кург. № 1 и погр. № 2 кург. № 43 кальцинированные кости локализовались в центре могильной ямы. В погр. № 2 кург. № 43 они в виде двух компактных куч находились в центральной части. Возможно, таким образом были погребены два человека. В погр. № 1 курган № 13 остатки кремации сосредоточены в северо-западном углу могильной ямы.

Сожжение происходило, очевидно, на стороне с последующим захоронением о статков в могиле. Во всех случаях кремация представлена компактным скоплением ко стных остатков. Актуальное ритуальное пространство могилы было невелико. Некоторые ко сти (фаланги пальцев, ребра) частично сохранились и антропологически определимы. Все найденные в могилах вещи не имеют следов термического воздействия, следовательно, они были положены туда уже после кремации.

Заключение

Анализ погребальной практики, керамического комплекса и сопроводительного инвентаря позволяет уверенно отнести исследованные объекты к андро-новской (фёдоровской) культуре, памятники которой хорошо известны в Барабинской лесостепи [Моло-дин, 1985]. По архитектуре надмогильных сооружений и погребальному обряду им наиболее близки курганы могильника Старый Тартас-4, находящиеся также в Центральной Барабе, ниже по течению р. Оми от с. Погорелка [Молодин, Новиков, Жемери-кин, 2002, с. 53, рис. 3, 2 ].

На данной территории в андроновской (фёдоровской) погребальной практике использовались и другие способы организации сакрального пространства. Об этом свидетельствуют материалы, например, расположенного в непосредственной близости от могильника Старый Тартас-4 памятника Тартас-1, на котором исследовано более 500 погребений андроновской (фёдоровской) культуры. Наиболее распространенный тип планировки некрополя предполагает характерное расположение могил рядами, вытянутыми с юга на север вдоль восточного края занимаемой могильником террасы. Другому типу организации погребального поля соответствует размещение в его северо-западной части системы сооружений; ее основной структурной единицей является погребально-поминальный комплекс (ППК), состоящий из нескольких рвов и ям, которые окружают одно или несколько погребений. К настоящему времени исследовано ок. 50 таких комплексов. Из всех рвов ППК памятника Тартас-1 только один по форме близок к четырехугольнику с разомкнутыми углами [Молодин, Кобелева, 2021], все остальные круглые, овальные или сегментовидные; какие-либо другие различия в погребальном обряде и инвентаре не выявлены. Важно отметить, что в Обь-Иртышской лесостепи нигде, кроме памятника Тартас-1, такого разнообразия разновидностей рвов (круглой, овальной, сегментовидной, аморфной формы) не зафиксировано.

Исследованные комплексы могильника Погорел-ка-2, без сомнения, принадлежат к восточному ареалу андроновской (фёдоровской) культурно-исторической общности. Они не имеют признаков контактов между пришлым и аборигенным позднекротовским населением; трансформация проявилась бы в погребальной практике либо погребальном инвентаре, в частности, посуде.

Наличие в могилах погребального инвентаря (игла, шило, наконечник стрелы), а также остатков утиного мяса и рыбы можно объяснить местными особенностями погребальной практики андроновцев (фёдоров-цев). Замечательна и по-своему загадочна бронзовая заколка с шаровидным навершием. Подобные изделия не встречаются на андроновских памятниках в Бара-бе. Нахождение заколки на данном могильнике пока не находит однозначного объяснения.

Рассмотренные материалы дополняют сложившиеся представления об эпохе развитой бронзы в целом, являются базой для интерпретации новаций, фиксируемых в погребальной практике андроновского (фёдоровского) населения.

Исследование выполнено по проекту «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Новый андроновский (Фёдоровский) могильник в правобережном Прииртышье

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР (по металлическим изделиям). – Ташкент: Фан, 1991. – 200 с.

- Арсланова Ф.Х. Погребения эпохи бронзы Зевакинского могильника // Первобытная археология Сибири. – Л.: Наука, 1975. – С. 73–78.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С. 115–135.

- Генинг В.Ф. Древняя керамика: Методы и программы исследования в археологии. – Киев: Наук. думка, 1992. – 187 с.

- Генинг В.Ф., Ещенко Н.И. Могильник эпохи поздней бронзы Черноозерье 1 // Из истории Сибири. – Томск: Том. гос. ун-т, 1973. – Вып. 5. – С. 53–64.

- Кирюшин Ю.Ф. Особенности погребального обряда и погребальной посуды андроновской культуры // «Моя избранница – наука, наука, без которой мне не жить…». – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. – С. 58–75.

- Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. – Актобе: ПринтА, 2008. – 358 с.

- Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л.: Наука, 1978. – 192 с.

- Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1966. – 436 с.

- Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах Зауралья. – Новосибирск: Наука, 1998. – 417 с.

- Матющенко В.И. Андроновская культура на Верхней Оби. – Томск: Том. гос. ун-т, 1973. – 148 с. – (Из истории Сибири; вып. 11).

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. – Новосибирск: Наука, 1985. – 200 с.

- Молодин В.И., Кобелева Л.С. Стратиграфические наблюдения на неолитической стоянке Тартас-1 (Барабинская лесостепь). Характеристика захоронений, перерезающих ранний культурный слой памятника // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2021. – № 462. – C. 127–141.

- Молодин В.И., Наглер А., Соловьев А.И., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Чемякина М.А., Дядьков П.Г. Новый этап сотрудничества Института археологи и этнографии СО РАН и Германского археологического института. Раскопки могильника саргатской культуры Погорелка-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 343–349.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьёв А.И., Наглер А., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – Т. XIV. – С. 202–207.

- Мыльникова Л.Н., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Мжельская Т.В., Савин А.Н., Сяткин В.П. Исследования курганного могильника Заречное-1 в 2007 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. – Т. XIII, ч. 1. – С. 345–348.

- Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С. Исследование кургана № 25 могильника Заречное-1 // Андроновский мир. – Тюмень: Тюм. гос. ун-т, 2010. – С. 98–117.

- Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Хансен С. Андроновский (фёдоровский) курган на могильнике Погорелка-2 (Центральная Бараба) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 212–216.

- Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Хансен С. Андроновские (фёдоровские) курганы могильника Погорелка-2 в Центральной Барабе // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – Т. XVIII. – С. 249–253.

- Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. – Л.: Изд-во Гос. Русского музея, 1929. – Т. IV, вып. 2. – С. 41–62.

- Ткачев А.А., Ткачева Н.А. Серьги андроновской культуры (проблема датировки) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. – С. 76–81.

- Усманова Э.Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. – Караганда; Лисаковск: Изд-во Караганд. гос. ун-та, 2005. – 232 с.

- Хаврин С.В., Папин Д.В. Исследование состава золотых андроновских украшений Алтая // Современные проблемы археологии России: мат-лы Всерос. археол. съезда. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. II. – С. 388–390.

- Özdoğan M., Parzinger H. Die frühbronzezeitliche Siedlung Kanligeçit bei Kirklareli. Ostthrakien während des 3. Jahrtausends v. Chr. im Spannungsfeld von anatolischer und balkanischer Kulturentwicklung. Studien in Thrakien-Marmara-Raum 3. – Darmstadt: Ver. Phillip von Zabern, 2012. – S. 286. – (Archäologie in Eurasien; [Bd.] 27).

- Sazcı G. Gebäude mit vermutlich kultischer Funktion: Das Megaron in Quadrat G6 // Troia Traum und Wirklichkeit. – Stuttgart: Konrad Theiss, 2001. – S. 384–390.