Новый археологический комплекс раннего неолита на юге Камчатки

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Гребенюк П.С., Лебединцев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Культурные процессы в первой половине голоцена являются одним из важнейших аспектов археологических исследований на Камчатке. В указанный период на территории полуострова последовательно сменяются несколько культур финального палеолита, мезолита, раннего и развитого неолита. Предпосылки и механизмы этих культурных трансформаций, характер преемственности и взаимосвязей археологических традиций выступают предметом дискуссий. В рамках таких обсуждений, наряду с опорными комплексами памятников Ушки I-V, значимое место занимает Авачинская стоянка, позволяющая судить о динамике культурного развития в голоцене Камчатки. В процессе ревизии коллекций этого памятника была выявлена выразительная серия каменных артефактов, резко контрастирующая с обликом известных на стоянке комплексов таръинской культуры. Результаты проведенного исследования позволяют рассматривать эти материалы в качестве единого комплекса, представляющего собой культурный компонент, ранее не зафиксированный в процессе раскопок основного участка Авачинской стоянки. Изученную каменную индустрию отличает строгая направленность на получение крупных и мелких пластинчатых заготовок с правильной призматической огранкой и высоким индексом удлиненности. Облик этого комплекса указывает на его принадлежность к технокомплексу раннего неолита Камчатки, который отличает развитая призматическая технология, массовое производство орудий из пластин, включая черешковые метательные наконечники. В то время как большинство выявленных ранее памятников данной культурной традиции известны в континентальной части полуострова, материалы древнейшего компонента Авачинской стоянки могут свидетельствовать о раннем эпизоде выхода неолитических обитателей Камчатки к тихоокеанскому побережью.

Камчатка, авачинская стоянка, ранний неолит, каменная индустрия, уолбинская традиция, технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145618

IDR: 145145618 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.250-257

Текст научной статьи Новый археологический комплекс раннего неолита на юге Камчатки

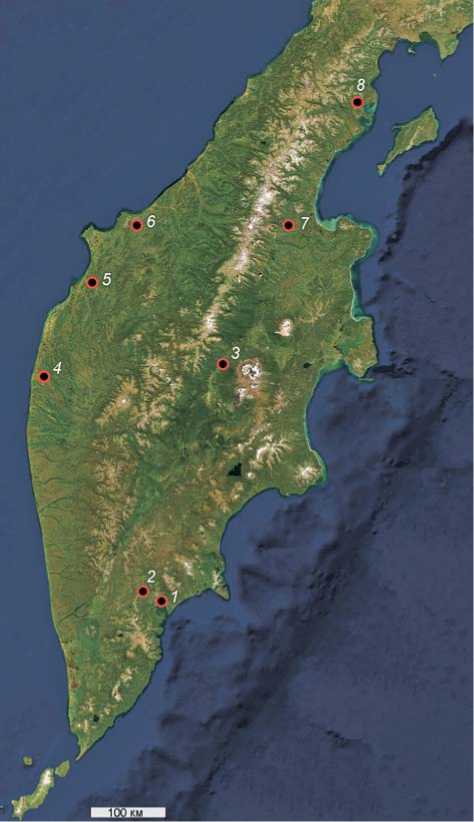

Культурные процессы в первой половине голоцена являются одним из важнейших аспектов исследования археологии Камчатки (рис. 1). В период с 11 000 по 6 000 кал. л.н. на полуострове последовательно сменяются культурные традиции финального палеолита, мезолита, раннего и развитого неолита. Предпосылки и механизмы культурных трансформаций, характер преемственности и взаимосвязей культур этого региона выступают предметом серьезных дискуссий [Диков, 1979, c. 54–79, 106–119; Пономаренко, 2000, c. 29–45; Пташин-ский, 2006; Питулько, Павлова, 2010, c. 152–157; Федорченко, Белоусова, 2020]. В таких обсуждениях, наряду с опорными комплексами памятников Ушки I–V, значимое место занимает Авачинская стоянка, позволяющая судить о динамике культурного развития в голоцене Камчатки.

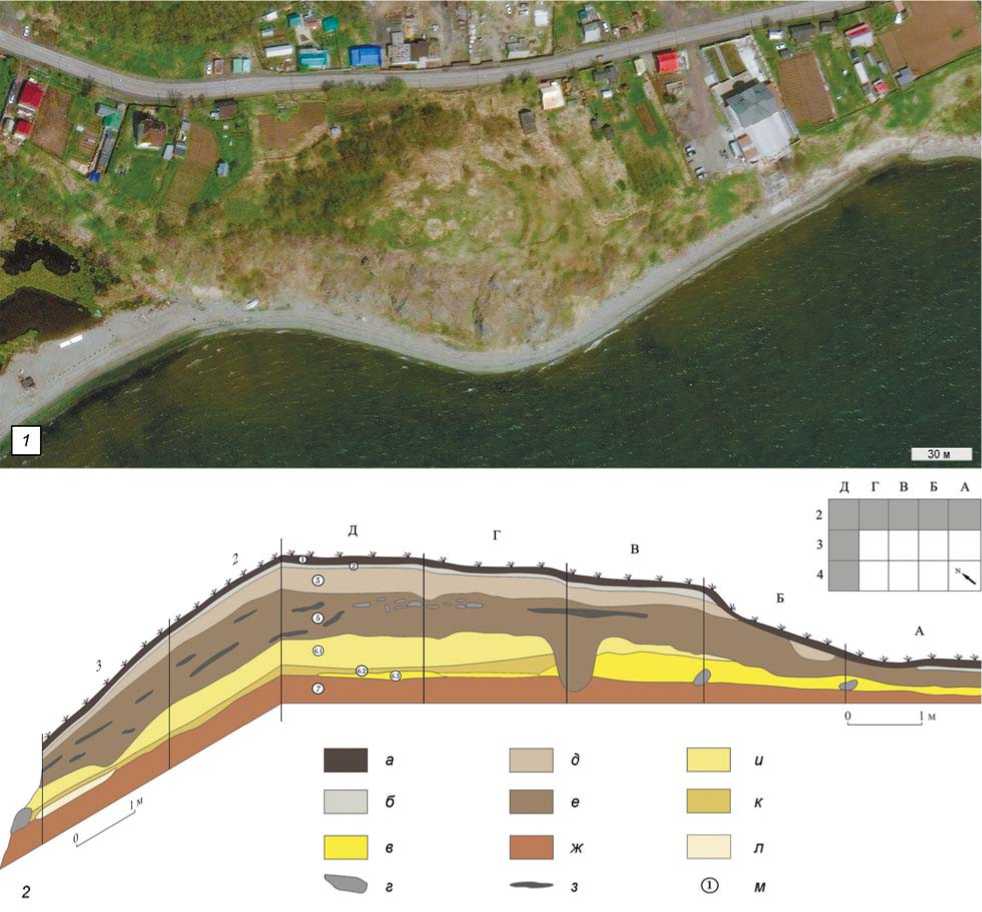

Многослойный археологический памятник Авача (в разных источниках обозначается как «Авача I» [Добрецова, 1985] или «Авача VII» [Пономаренко, 2014]) был обнаружен Н.Н. Диковым на высоком скальном уступе (25–30 м над ур. м.) на берегу Авачинской бухты, слева от устья одноименной реки в 1971 г. [Диков, 1977, c. 117] (рис. 2). В 1975– 1977 гг. под руководством Т.М. Диковой на стоянке исследовалась площадь 84 м2, выявлено три культурных слоя (далее – к.с.) с остатками жилищ и очагами, выразительным каменным и костяным инвентарем. Возраст этих комплексов определяется на основании данных радиоуглеродного и палео-магнитного датирования: к.с. 3 – 6 300–5 700 или 5 000–4 600 кал. л.н., к.с. 2 – 4 000–1 800 или 4 100– 3 400 кал. л.н., к.с. 1 – 1 750–700 кал. л.н. [Ложкин, 1985; Добрецова, 1985]. Результаты работ позволили соотнести археологические комплексы стоянки с тремя этапами развития тарьинской культуры неолита Камчатки [Дикова, 1978].

Предметом настоящего исследования по служила коллекция каменных изделий с Авачинской стоянки, выявленная в 2012 г. в результате работы в фондах СВКНИИ ДВО РАН (г. Магадан). Это собрание включало выразительные изделия, которые по своим технико-типологическим характеристи- кам резко контрастировали с опубликованными материалами памятника [Дикова, 1976б, 1978, 1979, 1983]. В данной статье мы характеризуем условия обнаружения этих артефактов, анализируем способы их изготовления, обсуждаем возможную хро-

Рис. 1. Расположение памятников мезолита и раннего неолита на территории Камчатки.

1 – Авачинская стоянка; 2 – Авача-1 и Авача-9; 3 – Ушковские стоянки; 4 – Кисун-1; 5 – местонахождение в нижнем течении р. Ков-ран; 6 – Кульки-3, -6; 7 – местонахождение на р. Левая Озерная;

8 – местонахождение близ пос. Оссора (по: [Пономаренко, 2000, с. 30, рис. 17]).

Рис. 2. Авачинская стоянка.

1 – вид на Авачинскую сопку; 2 – стратиграфический разрез 1975 г. Адаптировано по: [Дикова, 1983, с. 122–123].

а – современная почва; б – вулканический пепел светло-серый; в – суглинок ярко-желтый; г – камни; д – отложения, нарушенные в результате современного антропогенного воздействия; е – супесь коричневая; ж – суглинок красноватый с камнями, материк; з – линзы угольной массы; и – суглинок светло-желтый; к – суглинок желтый; л – кальцинированные кости; м – номера литологических слоев.

ностратиграфическую позицию коллекции на фоне других комплексов стоянки Авача, а также памятников Камчатки в целом.

Материалы и методы исследования

Обсуждаемая серия артефактов была получена Т.М. Диковой в результате работ на Авачинской стоянке в 1975 или 1977 г., после чего передана в фонды лаборатории археологии, истории и этнографии СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, где и хранилась среди других материалов этого памятника в отдельной коробке без каких-либо сопроводительных записок и документов. Упоминания этих изделий отсутству-252

ют в отчетах [Дикова, 1976а, 1977] или опубликованных полевых записях исследователя [Дикова, 1983, c. 169–213]. Лишь один предмет из собрания – крупная ретушированная пластина из обсидиана – обладает индивидуальным шифром – «АС / 411». По манере начертания он аналогичен маркировкам, которые использовались в СВКНИИ при лабораторной обработке артефактов в 1970-х гг. На наш взгляд, индекс «АС» может расшифровываться как «Авачинская стоянка», номер 411 – указывать на изначальную многочисленность этой коллекции, по всей видимости, дошедшей до наших дней не полностью.

Отсутствие упоминаний в полевой документации не позволяет должным образом определить место и условия обнаружения обсуждаемых изделий. По данным Т.М. Диковой, к моменту начала археологических работ в 1975 г. бóльшая часть памятника была застроена и распахана приусадебными участками и огородами, на которых местные жители ежегодно собирали каменные артефакты. В связи с наличием современных антропогенных нарушений перед началом раскопок участок Авачинской сопки тщательно обследовался археологами, в зонах обнажений и на скальных осыпях был получен археологический материал [Дикова, 1983, c. 120–122].

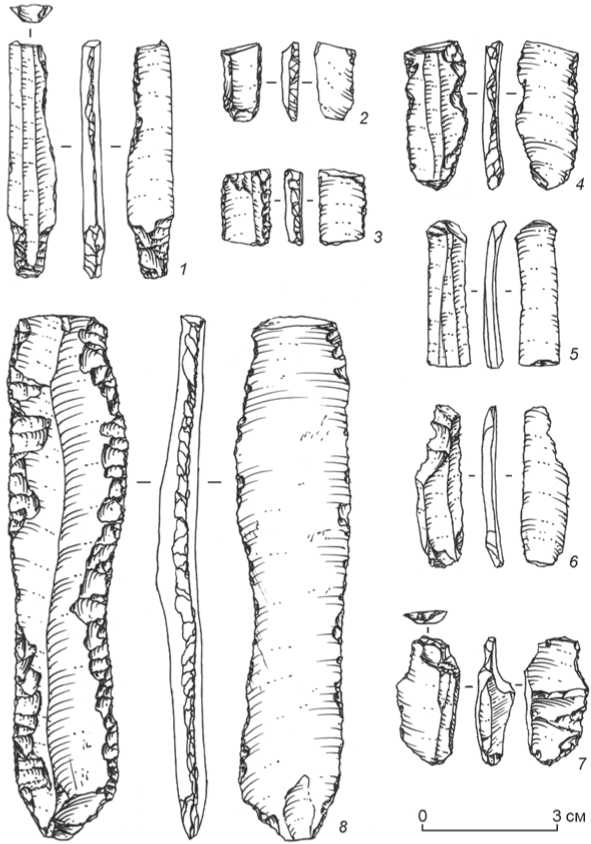

Обсуждаемая коллекция подъемного материала включает восемь изделий, выполненных из обсидиана (n = 7) и осадочной породы (n = 1). Нуклевидные формы представлены одним торцовым микронуклеусом, категория сколов включает целую пластинку и один проксимально-медиальный фрагмент. Орудийный набор включает пять изделий, выполненных из пластинчатых сколов: черешковый наконечник, пластина и пластинки с ретушью. Исследование коллекции базировалось на технологиче ском и сравнительно-типологическом методе. Анализ о статочных ударных площадок осуществлялся экспериментально-трасологическим и техно-логиче ским методами при использовании стереомикроскопа Альтами СМ0745-Т.

Рис. 3. Коллекция каменных артефактов раннего неолита с Авачинской стоянки.

1 – черешковый наконечник; 2 , 3 – пластинки с ретушью; 4 , 8 – пластины с ретушью; 5 , 6 – пластинки; 7 – торцовый микронуклеус.

Результаты исследования

Коллекция включает один торцовый микронуклеус (30,2 × 8,8 × 15,0 мм), выполненный на по-лупервичном отщепе (рис. 3, 7 ). Ударная площадка сформирована на плоскости усечения скола-основы; с нее вдоль наиболее массивного края была реализована серия микропластинчатых снятий шириной 3–5 мм. После образования заломов скалывание было прекращено. Другой край скола-основы несет фасетки мелкой нерегулярной ретуши на дорсальной и вентральной сторонах заготовки; в основании нуклеуса отмечены следы выкрошен-ности. Площадка была переоформлена крутой и полукрутой чешуйчатой ретушью.

Медиально-дистальный фрагмент пластинки (33,7 × 9,8 × 3,1 мм) имеет продольную па- раллельную огранку дорсала, параллельные края и трапециевидное поперечное сечение (рис. 3, 5). Профиль изделия слабо изогнут, особенно в дистальной зоне. Окончание скола перьевидное, на его поверхности прослеживаются фрагменты негативов коротких встречных снятий, формировавших основание фронта нуклеуса. Целая пластинка (37,1 × 11,0 × 2,2 мм) из осадочной породы обладает продольной параллельной огранкой и субпараллельными краями, трапециевидным сечением, слабо изогнутым профилем (рис. 3, 6). Ударная площадка прямая, линзовидная в плане. Дорсальный карниз несет следы абразивной обработки, что может указывать на получение скола в результате расщепления орудия с пришлифованным лезвием; ударный бугорок выражен, «губа» и изъянец отсутствуют.

Проксимально-медиальный фрагмент черешкового наконечника (55 × 11,3 × 4,5 мм) выполнен на удлиненном пластинчатом сколе с параллельной продольной огранкой, параллельными краями, трапециевидным сечением и прямым профилем (рис. 3, 1 ). В основании скола сильномодифици-рующей чешуйчатой дорсальной и вентральной ретушью сформирован короткий черешок с четко выделенными скошенными плечиками, переходящими в перо удлиненной подпрямоугольной формы. Перо наконечника обработано нерегулярной слабомодифицирующей краевой дорсальной и вентральной ретушью, кончик несет следы поперечной фрагментации со ступенчатым окончанием.

Ретушированная пластина (122,0 × 29,7 × × 8,3 мм) выполнена на заготовке с продольной параллельной огранкой, параллельными продольными краями, треугольным сечением и прямым профилем (индекс удлиненности ( l / w ) – 4,1) (рис. 3, 8 ). Остаточная ударная площадка прямая, линзовидная в плане. Редуцирование карниза выполнено пришлифовкой; ударный бугорок выражен, присутствуют «губа» и крупный изъянец. Пластина обработана по всей длине по стоянной слабомо-дифицирующей дорсальной чешуйчатой и субпараллельной плоской ретушью. Другая пластина (рис. 3, 4 ) представлена проксимально-медиальным фрагментом (34,6 × 15,0 × 4,0 мм) и в целом аналогична по морфологии предыдущей. При этом ударная площадка точечная, следы абразивной подправки выражены слабо. Продольные края несут следы эпизодической чешуйчатой ретуши на дорсальной и вентральной сторонах изделия. Ретушь – от плоской до крутой – формирует неровный край с короткими прямыми участками и выемками.

Короткий медиальный фрагмент ретушированной пластинки (17,8 × 11,4 × 3,9 мм) имеет параллельные края, прямой профиль и треугольное сечение; огранка скола продольная параллельная (рис. 3, 3 ). Один из краев изделия обработан сред-немодифицирующей дорсальной чешуйчатой полукрутой ретушью. Второй край несет на дорсале и вентрале фасетки эпизодической ретуши, формирующей неровный край. Дистальный фрагмент другой пластинки (17,6 × 9,1 × 3,5 мм) сохранил следы вторичной обработки среднемодифицирую-щей дорсальной чешуйчатой крутой ретушью по одному краю (рис. 3, 2 ). Окончание скола имеет следы ретуширования по двум краям и поперечного слома без конического начала.

На поверхностях артефактов выявлен комплекс разнообразных следов изменений, связанных с механическим воздействием. На макроуровне на краях артефактов отмечены разноразмерные негативы эпизодической слабомодифицирующей ретуши, 254

реже – заломы, а также сформированные мельчайшей ретушью выемки. Характер подобных следов вполне допускает антропогенную природу их возникновения. Следы ветровой или водной эрозии отсутствуют.

Некоторые данные относительно контекста залегания анализируемых находок были получены на основе изучения артефактов на микроуровне. В микротрещинах и в углублениях заломов были зафиксированы частицы грунтового заполнителя. В семи случаях заполнитель представлен суглинком светло-желтого и желтовато-бурого цвета, на одном изделии зафиксированы частицы черного сажистого заполнителя. Характер фиксируемого грунта соответствует литологическому слою 6 стоянки – «суглинок в верхней части светло-желтого и интенсивнее по цвету в нижней части, с единичными угольками, отщепами» – и слою 7 – «суглинок красновато-желтого цвета» [Дикова, 1983, c. 123]. Таким образом, если предположить, что данная коллекция была собрана с одного участка, то большинство артефактов из нее могло происходить из одних и тех же культуросодержащих отложений, залегающих на контакте или стратиграфически ниже к.с. 3, выявленного Т.М. Диковой (см. рис. 2, 2 ).

Обсуждение

Результаты проведенного исследования позволяют рассматривать изученную коллекцию в качестве единого комплекса, представляющего собой новый, ранее неизвестный культурный компонент Авачинской стоянки. Изученную каменную индустрию отличает строгая направленность на получение крупных и мелких пластинчатых заготовок с правильной призматической огранкой и высоким индексом удлиненности. Обращает на себя внимание использование абразивной обработки для подготовки зон расщепления нуклеусов для пластин, что ранее не отмечалось для каменного века Камчатки. Для орудийного набора характерны изделия на пластинах и пластинках, а также, по-видимому, артефакты с пришлифовкой.

Ранее на Авачинской стоянке находки пластинчатых сколов с правильной продольной огранкой не фиксировались. Исключение составляют две обсидиановые пластинки с патинированной поверхностью, отмеченные в контексте к.с. 1 (литологический слой 4), перемешанного на основной площади своего распространения. Данные об отсутствии пластинчатого компонента в стратифицированных комплексах стоянки коррелирует с наблюдениями А.К. Пономаренко, который отмечает единичность находок призматических нуклеусов и пластинок в комплексах тарьинской культуры [Пономарен- ко, 2014, c. 133–134]. С точки зрения исследователя, в процессе перехода от раннего к развитому этапу неолита население Камчатки практически полностью утратило пластинчатую технологию, а ведущие позиции в первичном расщеплении заняла технология получения отщепов с аморфных нуклеусов.

Ближайшие аналогии выявленному комплексу прослеживаются в материалах ранне- и среднеголоценовых комплексов Камчатки, ассоциированных с позднемезолитической-ранненеолитической ушковской и ранненеолитической авачинской культурами (см. рис. 1) [Диков, 1979, c. 106–110; Пономаренко, 2000, c. 29–45]. В основе мезолитических индустрий к.с. IV Ушковских стоянок (Центральная Камчатка) лежала технология производства пластинчатых сколов с призматических, карандашевидных и конических нуклеусов. В орудийном наборе отмечены ретушированные пластинчатые наконечники стрел с коротким треугольным черешком и ромбическим поперечным сечением, ретушированные пластины, концевые скребки на от-щепах и пластинчатых сколах, срединные резцы на пластинах, немногочисленные двусторонне обработанные ножи, наконечники и тесла [Диков, 1977, c. 60–61, 69–70]. Возраст этих комплексов определяется в интервале 8 600–8 200 кал. л.н. [Понкратова, 2019]. Отдельные аналогии раннеголоценовым индустриям Ушковских стоянок и комплексу Авачи-С могут быть прослежены в материалах стоянок Западной Камчатки (Кисун-1, Кульки-3 и -6, стоянка в нижнем течении р. Ковран) и Северной Камчатки (местонахождения на р. Левая Озерная и близ пос. Оссора) [Рубан, 1979; Пономаренко, 2000].

Дальнейшее развитие позднемезолитической ушковской культурной традиции представлено в комплексах к.с. III стоянок Ушки I, II и V. За исключением метательных наконечников, имеющих некоторые морфологические различия и выполненных на трехгранных заготовках, индустрия к.с. III Ушковских стоянок практически полностью наследует комплексам к.с. IV [Диков, 1979, c. 113–115]. Близкие в технико-типологическом отношении комплексы зафиксированы на стоянках авачинской культуры Авача-1 и -9, расположенных в 30 км к северо-западу от Авачинской стоянки [Пономаренко, 2000, c. 31–38; Пономаренко и др., 2006; Пташин-ский, 2006]. В каменных индустриях здесь присутствуют призматические и конические ядрища для получения крупных пластин и пластинок, черешковые наконечники стрел и дротиков с трехгранным поперечным сечением, ретушированные пластины, скребки овальные из отщепов, скребла с обработкой по периметру, листовидные бифасы, топоры и тесла с симметричной шейкой-перехватом и при- шлифовкой лезвия. Возраст этих комплексов определяется в пределах 7 250–6 900 кал. л.н.

Более широкий круг аналогий может быть выявлен при сопоставлении с индустриями т.н. уол-бинской культурной традиции, зафиксированных на территории Верхней Колымы, Лены и Индигирки, Приохотья и Чукотки и датируемых в интервале 10 500–7 300 кал. л.н. [Слободин, 2014]. По своим морфометрическим характеристикам, наконечник с Авачинской стоянки находит соответствие среди изделий уолбинской традиции со стоянок Юбилейная, Уи, Агробаза II, Конго-78 и Инг-78, аналогично выполненных из пластин с трапециевидным сечением путем модификации краевой ретушью пера и укороченного подтреугольного черешка. В целом, острия «уолбинского типа» существенно варьируют по морфологии насада и форме поперечного сечения, степени массивности и удлиненности, характеру модификации заготовки ретушью и типу вторичной обработки. По сути, все многообразие типов метательных наконечников уолбинской традиции сближает лишь характер используемой за-готов ки – четырех- или трехгранной пластины. Указанные предпочтения в выборе заготовки являлись связанными с общим характером этих индустрий – их ориентацией на получение удлиненных пластинчатых сколов трапециевидного или треугольного сечения.

Заключение

Ревизия археологических материалов Авачинской стоянки позволила выявить выразительную серию каменных артефактов, резко контрастирующих с обликом материалов тарьинской культуры этого памятника. Исследование данных о местонахождении и контексте залегания этих изделий позволяет предположить, что они могут представлять более древний культурный пласт в культурно-стратиграфической последовательности стоянки Авача, не зафиксированный в процессе полевых исследований основного участка стоянки. Технико-типологический облик коллекции указывает на ее принадлежность к технокомплексу раннего неолита Камчатки, который, как известно, характеризуется развитой призматической технологией, массовым производством орудий на пластинчатых заготовках, включая метательные наконечники с черешком различных типов. В то время как большинство ранее выявленных памятников этой культурной традиции известны в континентальной части полуострова – материалы ранненеолитического комплекса Авачинской стоянки могут свидетельствовать об одном из древнейших эпизодов выхода неолитических обитателей Камчатки к тихоокеанскому побережью.

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-00144 (А.И. Лебединцев, П.С. Гребенюк), проекта НИР № 03292019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст» (А.Ю. Федорченко, Н.Е. Белоусова).

Список литературы Новый археологический комплекс раннего неолита на юге Камчатки

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. - М.: Наука, 1977. - 319 с.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. - М.: Наука, 1979. - 352 с.

- Дикова Т.М. Отчет о полевых археологических исследованиях на Юге Камчатки в 1975 году // Науч. арх. СВКНИИ ДВО РАН. 1976а, № 987, 70 л.

- Дикова Т.М. Исследования на юге Камчатки // АО 1975 года. - М.: Наука, 19766. - С. 234-235.

- Дикова Т.М. Заключительный отчет по теме: Археология Южной Камчатки в связи с проблемой обитания там айнов // Науч. арх. СВКНИИ ДВО РАН. Магадан, 1977, т. I, № 1016, 143 л.

- Дикова Т.М. Исследования западного побережья Южной Камчатки // АО 1977 года. - М.: Наука, 1978. -С. 224-225.

- Дикова Т.М. Авачинская многослойная стоянка -новый памятник Тарьинской культуры на Юге Камчатки // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1979. - С. 82-106.

- Дикова Т.М. Археология южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. - М.: Наука, 1983. - 232 с.

- Добрецова Ю.Г. Опыт палеомагнитного датирования неолитической стоянки // Новое в археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. - С. 59-65.

- Ложкин А.В. Радиоуглеродные датировки археологических памятников Северо-Востока Азии // Новое в археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. - С. 66-70.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Геоархеология и радиоуглеродная хронология каменного века Северо-Восточной Азии. - СПб.: Наука, 2010. - 264 с.

- Панкратова И.Ю. Начальный неолит полуострова Камчатка (по данным исследования стоянки Ушки V) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. - 2019. - № 1. - С. 13-20.

- Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. - Петропавловск-Камчатский: Оперативная полиграфия, 2000. - 312 с.

- Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. - Владивосток: Дальневост. фед. ун-т, 2014. - 254 с.

- Пономаренко А.К., Базанова Л.И., Брайцева О.А., Мелекесцев И. В. Новая ранненеолитическая стоянка в долине р. Авача на Камчатке // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2006. - С. 67-77.

- Пташинский А.В. К вопросу о неолите Камчатки // Неолит и палеометалл Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2006. - С. 78-87.

- Рубан В.И. Предварительные результаты археологической разведки на Западном побережье Камчатки // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1979. - С. 107-128.

- Слободин С.Б. Уолбинская традиция пластинчатых наконечников (Северо-Восток России) // Вести. СВНЦ ДВО РАН. - 2014. - № 2. - С. 110-119.

- Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е. Верхний палеолит Камчатки: основные результаты исследований 1980-х - начала 1990-х годов и актуальные проблемы на современном этапе // Stratum Plus: Археология и культурная антропология. - 2020. - № 1. - С. 305-339.