Новый цикл исследований на памятнике Мойлтын Ам в Центральной Монголии

Автор: Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Олсен Д.В., Гунчинсурэн Б., Базаргур Д., Марченко Д.В., Когай С.А., Кравцова А.С., Шелепаев Р.А., Шелепов Я.Ю., Шевченко Т.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. были инициированы новые раскопки на памятнике Мойлтын ам в Центральной Монголии. Объект имеет особое значение с точки зрения хроностратиграфии среднего палеолита в восточной части Центральной Азии. Нижние горизонты памятника содержат комплексы среднего палеолита, характеризующиеся леваллуазским и радиальным расщеплением. Новый цикл исследований памятника направлен на датирование современными методами (прежде всего ОСЛ), определение условий осадконакопления, особенностей планиграфии и характера каменной индустрии. Долгое время предполагалось, что памятник полностью уничтожен в результате антропогенного воздействия. В 2018 г. был выявлен непотревоженный участок с мощностью отложений, достаточной для проведения цикла необходимых анализов и получения нового археологического материала.

Центральная монголия, средний палеолит, хроностратиграфия, слой

Короткий адрес: https://sciup.org/145144967

IDR: 145144967 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.169-173

Текст научной статьи Новый цикл исследований на памятнике Мойлтын Ам в Центральной Монголии

Памятник Мойлтын ам расположен в Центральной Монголии, у поселка Хархорин Увэрхангайского аймака. Он находится на второй надпойменной террасе реки Орхон (47°10’43.41’’ с.ш., 102°47’19.79’’ в.д.), на высоте 1 475 м над ур. м. Это местонахождение имеет большую площадь, занимающую обширную часть выположенной террасы и, очевидно, в древности интенсивно эксплуатировалось в силу специфического расположения: с террасы открывается вид на все правобережье долины Орхона, поблизости находился речной галечник (рис. 1). Раскопки проводились в два этапа – в 1960–1964 гг. (руководители раскопок А.П. Окладников и В.Е. Ларичев) и 1985–1986 гг. (А.П. Деревянко и В.Т. Петрин) [Деревянко, Кандыба, Петрин, 2010]. А.П. Окладниковым были выделены пять археологических слоев, которые содержали комплексы от среднего (горизонт 5) и раннего верхнего (горизонты 4–2) палеолита с леваллуазской индустрией до финального верхнего палеолита с микролитической индустрией [Окладников, 1981].

В 1996–1997 гг. французско-монгольской экспедицией под руководством Ж. Жобера было заложено несколько раскопов. Описанный исследователями стратиграфический профиль [Bertran et al., 2003] включает три крупные пачки отложений, которые подразделяются на 5 горизонтов. Сильно деформированный горизонт 4, в котором находился археологический комплекс, датирован с помощью

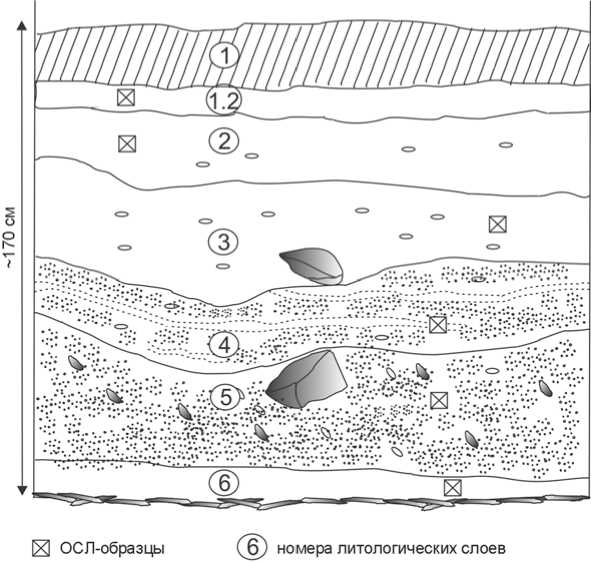

Рис. 1 . Стратиграфия разреза западной стенки шурфа на памятнике Мойлтын ам (раскопки 2018 г.).

14С 20 240 ± 300 л.н. (Gif-10857) [Там же]. Наиболее насыщенным находками оказался горизонт 2. В дополнение к уже упомянутой дате, А.В. Кандыбой для горизонта 2 раскопа В.Т. Петрина была получена еще одна дата – 18 830 ± 290 л.н. (СОАН-8156) [Рыбин, Хаценович, Кандыба, 2016].

В 2018 г. Российско-Монголо-Американской совместной экспедицией были инициированы новые раскопки на памятниках Орхон-1 и Мойлтын ам с целью проведения ряда анализов для их датирования (прежде всего ОСЛ), определения условий осадконакопления, особенностей планиграфии и характера каменной индустрии.

Было установлено, что по состоянию на 2018 г. большая часть памятника Мойлтын ам (его примерная площадь, по мнению Ж. Жобера, составляет ок. 4 000 м2) уничтожена карьером. Лучше всего сохранилась часть подгорного шлейфа, который, скорее всего, и был зачищен французской экспедицией, описавшей стратиграфический разрез. Однако подъемный материал, изобилующий на всей территории памятника вследствие антропогенного разрушения слоев, на подгорном шлейфе отсутствует. На краю террасы, отделенной от подгорного шлейфа раскопами и карьером, сохранились задернованные нетронутые участки, на одном из которых нами был заложен шурф 2 × 1 м, ориентированный по линии СЗ – ЮВ. Его глубина составила 170 см. Предварительно было выделено 6 слоев. Представленная ниже стратиграфия носит пока предварительный характер и нуждается в дальнейшем уточнении (рис. 1).

Слой 1 – дерн, современная почва мощностью ок. 20 см. Содержит насыщенный культурный горизонт. Выделяется поддерновый слой 1.2, серокоричневый, с редкими включениями мелкого щебня.

Слой 2 – желто-серый, светлый лессовидный суглинок желто-серого цвета, с включениями мелкого щебня и редкой дресвы. Мощно сть 20–30 см. Наиболее вероятным представляется эоловый генезис с участием делювиальных процессов.

Слой 3 – светлый желто-коричневый суглинок, содержит включения мелкого и крупного щебня. Мощность 25–40 см. Наиболее вероятным представляется эоловый генезис с участием делювиальных процессов.

Слой 4 имеет слабо выраженную смятую ламинарную структуру, представляющую собой чередование сцементированных насыщенных мелкой щебенкой слойков двух типов – темно-коричневых суглинистых и светлых песчанистых. Встречаются средние редкие валунчики. Мощность 20–25 см.

Слой 5 – темно-коричневый суглинковый, с частыми включениями разрушающихся сланцеватых пород. Включенные породы имеют направление и слойчатость, что указывает на возможный пролювиальный генезис. Мощность до 45 см.

Слой 6 – светло-коричневый супесчаный, рыхлый, со значительным включением щебня. Подстилается горизонтом сланцеватых пород (не галечником). Мощность 10–12 см.

Слои 2–4 деформированы по одной линии, про-саживаясь вниз, что может быть связано с криогенными процессами. Из каждого слоя были отобраны образцы для ОСЛ-датирования.

Наиболее насыщенными археологическими находками оказались слои 2 и 3. В слоях 4 и 5 артефакты зафиксированы, но их плотность мала. В слое 6 найдены 2 отщепа. За исключением этого подраздела стратиграфии, все слои соответствуют обнаруженным А.П. Окладниковым.

Таким образом, нами был выявлен непотревоженный участок памятника, который долгие годы считался уничтоженным. Тестовый шурф позволил получить полную стратиграфическую колонку, вмещающую культуросодержащие слои. Слои в разрезе не редуцированы и имеют достаточную мощность, что позволяет продолжить работы на данном участке в дальнейшем.

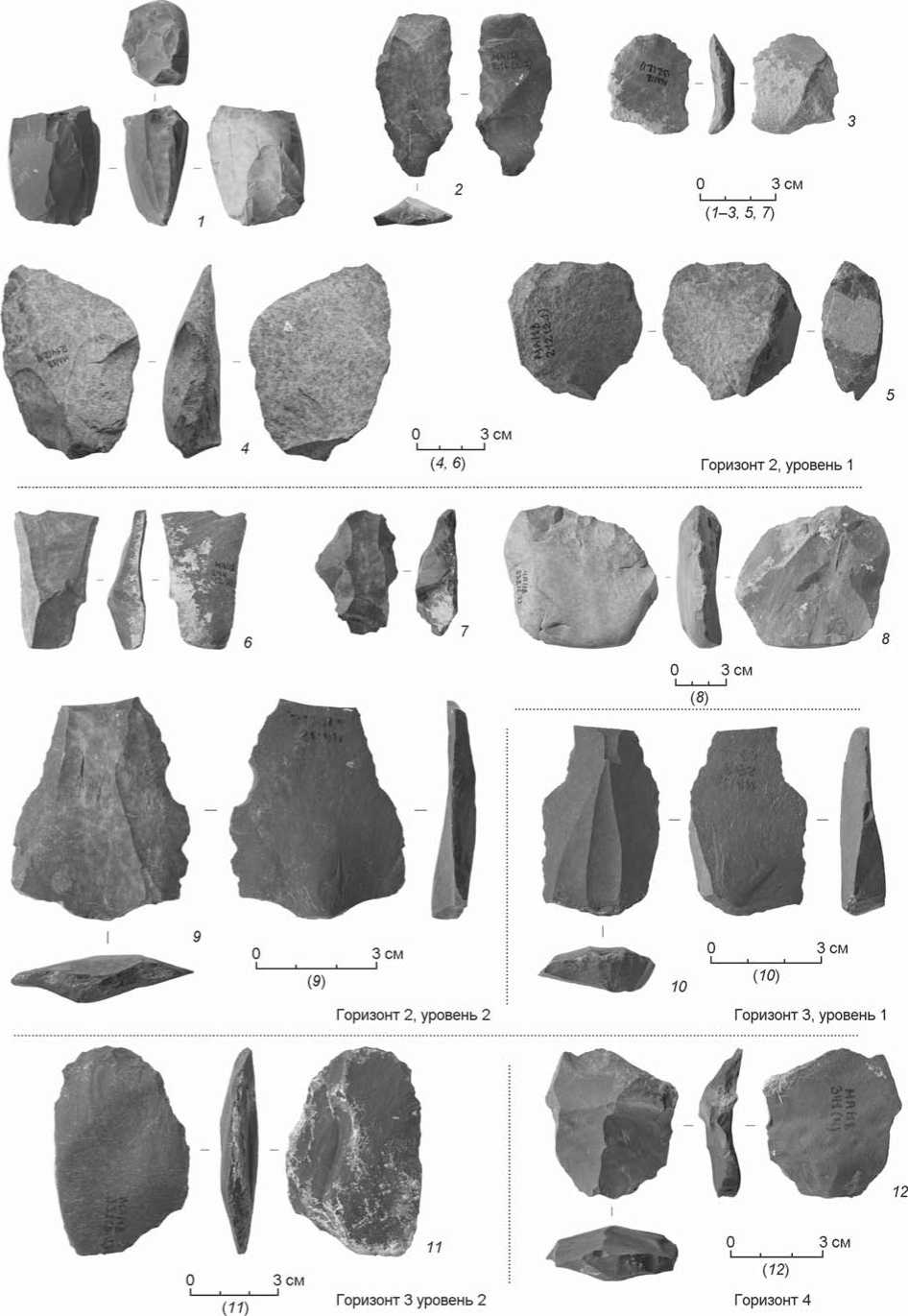

В шурфе была получена коллекция каменных изделий в количестве 463 экз. Они распределяются в шести выявленных культурных горизонтах. Горизонты 2 и 3 как наиболее насыщенные материалами были разделены на уровни.

В горизонте 1 содержался смешанный комплекс, перемещенный по склону, в количестве 104 экз.

Комплекс горизонта 2 является самым многочисленным и включает 193 предмета. Уровень 1 представлен 113 экз. (преимущественно сколы и их фрагменты). В ассамбляже присутствует нуклеус подпризматический двуплощадочный монофрон-тальный для получения пластинок, оформленный на небольшой гальке из силицита или крупном от-щепе (рис. 2, 1). Орудия представлены скреблом продольно-поперечным угловатым, скребком угловым вентральным, шиповидным орудием с вентральной подтеской, пластиной с черешком (рис. 2, 2, 4, 5). Уровень 2 горизонта 2 содержит ассамбляж из 80 экз., состоящий преимущественно из сколов. В индустрии сколов стоит отдельно отметить наличие крупной фрагментированной пластины с бипродольной огранкой (рис. 2, 6). Категория нуклеусов представлена единственным экземпляром однонаправленного одноплощадочного нуклеуса параллельного способа скалывания. Орудийный набор представлен скреблами, скребками, зубчато-выемчатыми и комбинированными орудиями и левал-луазским компонентом. В ассамбляже присутствует концевой скребок, оформленный на истощенном нуклеусе, несущий негативы продольно-поперечных снятий (рис. 2, 7). Наиболее ярким является бифасиальное скребло, образованное на массивном первичном отщепе овальной формы (рис. 2, 8). Ле-валлуазский компонент выражен присутствием ретушированного леваллуазского острия. Его ударная площадка – фасетированная, выпуклая, типа chapeau de gendarme. Дистальное окончание изделия утрачено. Огранка характеризуется сочетанием конвергентных краевых снятий и центрального негатива. Центральный негатив и одно из краевых снятий сколоты с основной ударной площадки. Другой краевой скол снят с противолежащей площадки, занимает 1/3 протяженности орудия. На продольных краях имеются участки, обработанные полукрутой параллельной ретушью (рис. 2, 9).

Комплекс уровня 1 горизонта 3 насчитывает 34 экз., представляющих, преимущественно, индустрию сколов; нуклеусы отсутствуют. Наиболее ярким предметом является леваллуазский ретушированный остроконечник подтреугольной формы. Дистальное окончание предмета утрачено. Ударная площадка – фасетированная выпуклая. Часть латерали острия представляет собой естественную латераль нуклеуса, покрытую галечной коркой. На дорсальной поверхности присутствуют негативы однонаправленных конвергентных снятий пластинчатого характера. На продольных краях отмечаются фасетки параллельной краевой ретуши, возможно, утилизационного характера (рис. 2, 10 ).

На уровне 2 горизонта 3 было зафиксировано всего два изделия, одно из которых является орудием – боковым скребком, оформленным на вентральной стороне полупервичного отщепа; его полукруглое лезвие образовано чешуйчатой полукрутой ретушью (рис. 2, 11 ).

В горизонте 4 найдено 6 экз. каменных изделий. Среди них присутствует леваллуазский отщеп с центростремительными снятиями и с оформленной фасетированной ударной площадкой (рис. 2, 12 ). Здесь же найден ретушированный от-щеп с тронкированной ударной площадкой. Орудие несет следы корразии неясного происхождения.

Присутствующая в горизонтах 2 и 3 леваллуаз-ская технология отражает конвергентный однонаправленный метод получения острий – наиболее распространенный для всей территории Монголии. Леваллузский отщеп из нижележащего горизонта 4 представляет собой центростремительный метод получения отщепов.

Рис. 2 . Каменные артефакты из комплексов горизонтов 2.1–4 памятника Мойлтын ам (раскопки 2018 г.).

В целом, на данный момент сложно судить о том, действительно ли комплексы памятника представляют собой палимпсест. Сочетание подпризматических двуплощадочных нуклеусов для получения мелких пластинчатых заготовок и о стрийной леваллуазской технологии, которо е мы видим в уровне 1 горизонта 2, известно в комплексе начального верхнего палеолита памятника Харганын-Гол-5 в Северной Монголии. Точно так же сочетание леваллуазской технологии и крупных бипродольных пластин, встреченное в уровне 2 горизонта 2, известно и в среднем, и в начальном верхнем палеолите Харганын-Гол-5. Комплексы, на первый взгляд, не несут в себе черт, сближающих их с индустриями пластинчатого начального верхнего палеолита, известного на памятниках Толборской группы. Более многочисленный материал и определение техники скола позволят в дальнейшем провести более точную культурную атрибуцию, однако на данный момент комплексы горизонтов 6–2.2 имеют выраженные среднепалеолитические черты, а комплекс горизонта 2.1 ближе к варианту начального этапа верхнего палеолита, представленному на памятнике Харганын-Гол-5, и имеющему, не исключено, местную среднепалеолитическую основу.

Полевые исследования проведены за счет Благотворительного фонда археологических исследований Центральной и Внутренней Азии им. Джэ Цонгхапа, Университета Аризоны; аналитическая часть исследования выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-06-00591А).

Список литературы Новый цикл исследований на памятнике Мойлтын Ам в Центральной Монголии

- Деревянко А.П., Кандыба А.В., Петрин В.Т. Палеолит Орхона. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. - 384 с.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын ам. - Новосибирск: Наука, 1981. - 460 с.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Кандыба А.В. Палеолитическое заселение Монголии: по данным абсолютной хронологии // Изв. Алт. гос. ун-та. - 2016. - № 2. -С. 245-254.

- Bertran P. Permafrost aggradation followed by brutal degradation during the upper Pleniglacial in Mongolia: the probable response to the H2 Heinrich event at 21 kyr BP / P. Bertran, M. Fontugne, J. Jaubert // Permafrost Periglac. Process. - 2003. - N 14. - P. 1-9.