Новый этап сотрудничества Института археологии и этнографии СО РАН и Германского археологического института. Раскопки могильника саргатской культуры Погорелка-2

Автор: Молодин В.И., Наглер А.О., Соловьв А.И., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Чемякина М.А., Дядьков П.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521546

IDR: 14521546

Текст статьи Новый этап сотрудничества Института археологии и этнографии СО РАН и Германского археологического института. Раскопки могильника саргатской культуры Погорелка-2

Осенью 2008 г. был заключен договор о научном сотрудничестве между Институтом археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) и Германским Археологическим институтом (DAI) (Берлин), который явился продолжением многолетних совместных исследований в Сибири и Монголии. Напомним, что первое соглашение между учреждениями было заключено еще в 1999 году.

Одним из главных направлений совместной деятельности ученых России и Германии являются полевые исследования. Уже вошли в научный оборот уникальные источники, полученные на городище переходного от бронзы к железу времени Чича-1 в Барабинской лесостепи и пазырыкских памятников Олон-Курин-Гол – 6, 10 в Северо-западной Монголии [Подробнее см.: Молодин, Парцингер 2008, с 389–403].

В 2009 году основные работы развернулись на курганном могильнике Погорелка-2 в Чановском районе Новосибирской области. Памятник находится в 2,5 км к З от одноименного села и представляет собой обширную группу крупных курганных насыпей (42 объекта), с двумя земляными сооружениями диаметром около 60 м и высотой 2,5 м, которые планируется исследовать в будущем. Для работ была выбрана насыпь диаметром 26 м и высотой 0, 69 м.

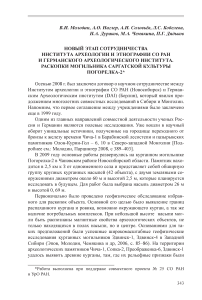

Первоначально было проведено геофизическое обследование избранного для раскопок объекта. Основной его целью было выявление границ распаханного кургана и ровика, возможно окружающего курган, а так же наличие погребальных комплексов. При небольшой высоте насыпи могли быть распознаны магнитные свойства археологических объектов, не только находящихся в полах насыпи, но и центре. Основаниями для таких предположений были успешные широкомасштабные геофизические исследования курганных могильников Здвинск-1, Здвинск-4 в Западной Сибири (Эпов, Молодин, Чемякина и др, 2006, с. 85–86). На территории археологических памятников Чича-1, Сопка-2, Преображенка-6, Здвинск-1 удалось выявить древние курганы, там, где их рельефные признаки были полностью уничтожены распашкой (Молодин, Чемякина и др., 2001, с. 399–407; Дядьков, Молодин и др., 2005, с. 304–309). На большинстве исследованных объектов археологические раскопки подтвердили данные геофизического мониторинга.

Высокоточной магнитометрической съемкой исследована площадь 1600 кв.м. Использовалась аппаратура: магнитометр-градиентометр G-858 (Geometric^^, USA) .и магнитовариационная станция МВ-07. Съемка производилась параллельными профилями через 1 м с юга на север. Частота автоматической записи данных в режиме непрерывной съемки составила 10 измерений в секунду. Разнос датчиков магнитометра составил 121,1 см, высота замеров над уровнем дневной поверхности 30 см.

На полученной магнитограмме зона насыпи кургана проявилась повышенными магнитными параметрами 3–9 нТл, на фоне межкурганного пространства с магнитными значениями 0–2,5 нТл. Вне курганной насыпи отчетливо проявились следы пашни в виде чередующихся параллельных полос с пониженными и повышенными магнитными параметрами. Ровик не зафиксирован. Среди повышенного фона кургана были выявлены участки с магнитными значениями выше 5 нТл, наиболее перспективные для интерпретации в качестве археологических объектов. Юго-западная часть магнитограммы осложнена контрастными линейными нарушениями техногенного характера, связанными со строительством дороги. В северо-западной части магнитной карты на фоне борозд вспашки отчетливо выделяются пять магнитных аномалий выше 5 нТл.

Судя по результатам раскопок, центральная и самая крупная аномалия приурочена к обширному прокалу в центре курганной насыпи, нарушенному мощным грабительским ходом. Область с повышенными магнитными значениями в северной части кургана сопоставима с линзой черной гумусированной прослойки и скоплением небольших прокалов. Остальные аномалии не имеют столь явной привязки и могут быть связаны с неоднородностями структуры насыпи, либо другими нарушениями антропогенного характера (рис. 1).

Таким образом, данные магнитометрии позволили определить границы раскопа. Магнитограмма выявила и структурные детали насыпи. В ходе раскопок выяснилось, что курган сложен из дерновых кирпичиков. Опыт работ в Барабе показывает, что дерновый и почвенные слои наиболее магнитны в отличие от подстилающего материкового суглинка. Видимо по этой причине достаточно мощное тело насыпи кургана не позволило контрастно выделить заполнение отдельных погребений.

При разборе насыпи кургана кроме прокалов были обнаружены куски обмазки из глины белого цвета, фрагменты керамики эпохи раннего железного века, кости птиц, два черепа мелких пушных зверей, один из которых сохранил следы удара клевцом (?).

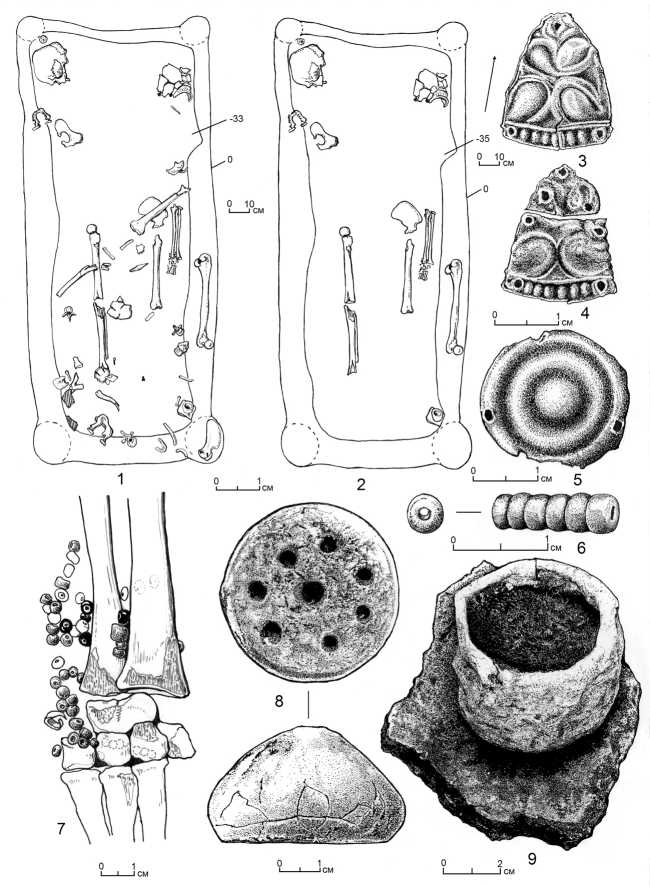

Выявлено пять взрослых и одно детское захоронение саргатской культуры. Три из них (№№ 1, 26) совершены в насыпи. Остальные (№№ 3, 344

Рис. 1. Погорелка-2, кург. № 8. Магнитограмма.

4, 5), прорезали материк. Все ямы располагались цепочкой в центральной части кургана и были ориентированы по линии ССЗ-ЮЮВ. Две могилы – №№ 3,5 оказались непотревоженными и содержали останки взрослых, лежавших на спине головой на ССЗ. На костях заметны следы военных травм, которые позволяют восстановить тип оружия, от которого погибли люди – это лук и стрелы, длинный меч, булава или кистень. По предварительным наблюдениям ряд нарушений целостности костяков (например, отсутствие кистей рук) может быть связан с обрядами получением воинских трофеев, проявления которых иногда обнаруживаются среди археологических материалов. Так в Андреевском кургане эпохи раннего железного века в Приуралье, встречены «ожерелья» из кистей человеческих рук [1973, С. 87, рис. 30. 3]. Ритуальные действия, связанные с манипуляциями с частями человеческих тел известны в воинских традициях населения широкого территориального, хронологического и культурного диапазона – от раннего железно века до средневековья, от Причерноморья до Северной Америки [Соловьев, 1990; Стукалин, 2008, с. 517–519]. Очевидно, в круг населения, практиковавшего такие обряды, входили и носители саргатской культуры.

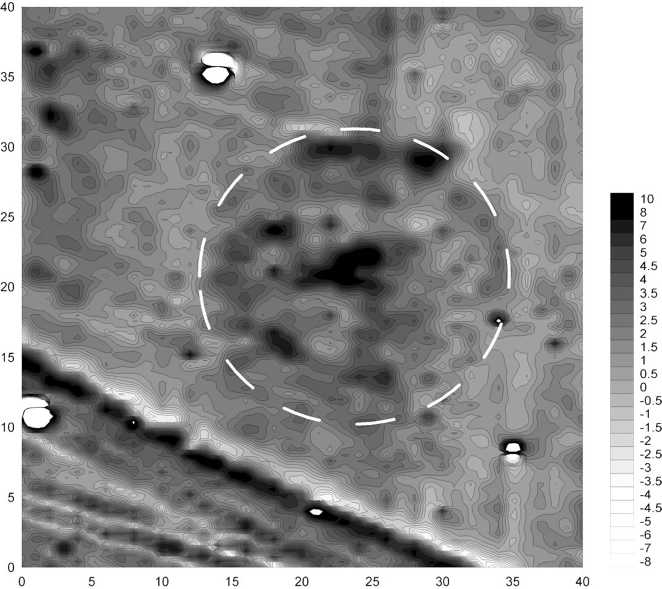

Под костями одного из погребенных (могила №3) сохранились остатки, по всей видимости, одежды, представленные полосами черной органики со следами вертикальных зигзагов золотистого цвета. Самое восточное погребение в цепочке (№4, рис. 2), оказалось потревоженным. Однако в

Рис. 2. Погорелка-2, кург. № 8, погр. № 4.

1 – общий план погребения; 2 – нижний горизонт; 3, 4 – золотые нашивки; 5 – бронзовая бляшка; 6 – лазуритовая (?) пронизка; 7 – остатки браслета из бус с бронзовой застежкой; 8 – глиняное пряслице; 9 – сосуд на фрагменте поселенческой керамики.

нем сохранились in ^^itu часть к о с тей вместе с укр а шениями – б раслето м и з бусин и пронизок голубого стекла и лазурита (?), скрепленных бронзовой застежкой (рис. 2,7). Среди других находок – пронизки (рис. 2.6) и бусины белого, коричневого и голубого цвета, глиняное пряслице (рис. 2.8), круглая бронзовая бляха с выпуклыми концентрическими поясками (рис. 2.5), две треугольные золотые нашивки, с рельефным орнаментом (рис. 2.3,4), три керамических сосуда, один из которых – круглодонный горшок, украшенный резной «елочкой» рядом округлых вдавлений на горловине и шейке, стоял в головах. Второй, так же имел круглое дно, «елочку» на горловине, горизонтальную линию на шейке и свисающие треугольники на плечиках. Край венчика орнаментирован рисками, нанесенными ногтями. Сосуд был установлен в верхней части могилы, однако при ограблении разбит и разбросан по полости камеры. Третий – маленькая (4,5 см высотой) банка – располагался в ногах и был установлен на фрагмент толстостенной поселенческой керамики (рис. 2.9). Конструирование сосудов проходило по емкостно-донной программе. Сначала лепилась горловина, затем с помощью лент-жгутов наращивали тулово. Процесс обработки поверхности проводили горизонтально по кругу с помощью инструмента с неровным зубчатым краем (щепа) (сосуд № 1) или просто заглаживали пальцами (сосуд № 2,3). Формовочная масса изделий №№ 1 и 3 – глина + шамот, сосуда № 2 – глина, без добавления шамота. Керамическая коллекция могильника Погорелка-2 состоит из 11 сосудов, 6 из которых находились в погребальных камерах. Подобные изделия встречаются в погребальных комплексах Прииртышья (Стрижево II к2 м4 №2, м7 №3, к5 скопление №2, Бещаул IV, к2 м1 №1) и датируются первыми веками н.э. Материалы не опубликованы, хранятся в музее ОмГУ).

Параллели предметному комплексу обнаруживаются среди древностей саргатской культуры среднего Притоболья и Приишимья, сарматских материалов европейской части страны. Так, аналоги круглой бронзовой бляхе с концентрическим орнаментом можно указать среди находок Абатс-кого-3 могильника [Матвеева, 1994, рис. 39, 2; 54, 5,6], близкая художественная идея встречается в декоре изделий из Тютринского могильника [Матвеева, 1993, рис. 32. 15.]. В числе типологически близких предметов можно указать золотые нашивки треугольной формы из позднесарматского (II–IV вв.н.э.) могильника в Южном Приуралье Лебедевка-6 [М о шкова, 1989, с. 210, табл. 81. 71]. Бесспорные черты сходства можно усмотреть и с более ранними по времени скифскими золотыми подвесками с растительными мотивами из Мастюгино [Петренко, 1989, с. 107, рис. 42. 82]. Сходные по форме двудырчатые псалии так же происходят из Абатского-3 могильника [Матвеева, 1994, рис.39]. Глиняные пряслица обычной, распространенной формы, известные, например, среди находок с Розановского городища [Корякова, 1988, рис. 23.1]. Хотя точных аналогов роговой поясной пряжке с неподвижным шпеньком из погребения №5 не известно, сам тип таких предметов повсеместно распространен среди древностей гунно-сарматского времени.

Под насыпью кургана была обнаружена серия столбовых ямок, образующих сложную архитектурную композицию. Некоторые из них, очевидно, связаны с многоугольной оградой, вокруг сакральной территории кургана; другие с ритуальными сооружениями-жертвенниками, на его площади. В одном из них была обнаружена яма с металлургическими шлаками, в другом уложен кусок мяса. С обрядами, совершенными до возведения насыпи, связана и серия небольших прокалов, сгруппированных на периферии СВ сектора. Наличие золистой присыпки в насыпи кургана вместе с присутствием птичьих костей может объясняться совершением специфического акта проводов души покойного, описанного на угорском материале В.Н. Чернецовым [1959, с. 51] и А.В.Бауло [2002, с. 62–63]. Отметим, что многоугольные насыпи, форма которых восстанавливается по контуру окружавшего их ровика, хорошо известны среди древностей саргатской культуры Зауралья и Западной Сибири, например в Гаевском [Корякова, 1997], Искровском. Тютринском, Абатс-ком могильниках [Матвеева, 1991, рис. 13, 27, 29, 32; 1994, рис. 49].

Судя по вещевому материалу из исследованных комплексов – длинным роговым фронтальным накладкам лука с расширениями на концах хуннского типа, роговой поясной пряжке с неподвижным шпеньком, украшениям, морфологическим и технологическим особенностям керамического комплекса, – данный памятник был сооружен на рубеже – в первых веках нашей эры и относится к завершающей стадии существования сргатской культуры [Л.Н. Корякова 1997, с. 145–152], пока еще весьма слабо изученном восточном ареале её распространения.