Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде

Автор: Марченко Ж.В., Гришин А.Е., Позднякова О.А., Дядьков П.Г., Евменов Н.Д., Кокорев Ф.В., Гнездилова И.С., Понедельченко Л.О.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2019 г. была проведена археологическая разведка на территории Карасукского р-на Новосибирской обл. В результате было обнаружено три новых памятника - два курганных могильника (Новая Курья-1 и -3) и остатки поселенческого культурного слоя эпохи неолита (Новая Курья-2). На могильнике Новая Курья-1 были проведены широкомасштабные магнитометрические исследования, общей площадью 23 550 м2. Удалось получить информацию о внутреннем устройстве курганов и выявить археологические объекты без внешних признаков в пространстве между ними. Геомагнитные данные определили своеобразие структуры кург. 5, не свойственное остальным сооружениям могильника (подпрямоугольно-округлая форма рва и подкурганные объекты, расположенные в ряд по линии север-юг). В результате проведения археологических работ на кург. 5 были полностью изучены остатки насыпи кургана, ров, два захоронения и ритуальная столбовая яма за пределами рва (остатки сэрге?), относящаяся к основному комплексу. Центральное погр. 1 было ограблено в древности и содержало останки человека и отдельные части лошади (фрагмент черепа и кости четырех конечностей). Судя по сохранившимся in situ костям, человек был положен в вытянутой позе на спине головой на восток. Останки лошади были уложены рядом и были ориентированы черепом на запад. В заполнении погребения обнаружена бронзовая пластина - основа для налобного украшения лошади - султанчика. Погребение 2 оказалось непотревоженным. Погребенный был уложен в вытянутой позе на животе и ориентирован головой на восток. В районе нижней челюсти найдена бронзовая подтреугольная привеска. Оба захороненных - взрослые мужчины. Погребальный обряд и набор сопроводительных предметов позволили определить принадлежность кург. 5 к эпохе Средневековья, связанной с широким распространением тюркских традиций в степных и лесостепных культурах Евразии.

Кулундинская степь, эпоха средневековья, курганный могильник, геомагнитная съемка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145577

IDR: 145145577 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.448-456

Текст научной статьи Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде

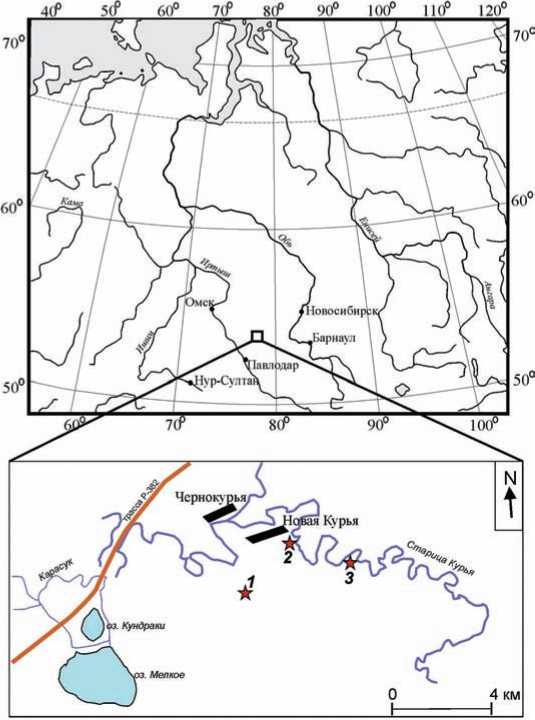

В 2019 г. в северной части Кулундинской степи проводились комплексные археолого-геофизические исследования. Они включали археологическую разведку, магнитную съемку и раскопки. В задачи археологической разведки входил поиск объектов эпохи бронзы на территории Северной Кулунды. Накопление большого фактического материала по эпохе развитой бронзы с территории Барабинской лесостепи [Молодин и др., 2015] и из южной части Кулундинской степи [Кирюшин и др., 2004] сделало актуальным поиск поселенческих и ритуальных объектов на сопредельной к ним территории. Кроме того, новые археологические, в т.ч. палеоантропологические и палеозоологические источники необходимы для решения на новом уровне с использованием данных биоархеологии вопросов расселения и хозяйствования пастушеских коллективов в эпоху бронзы на юге Западной Сибири, в т.ч. проблемы внутрирегиональной мобильности населения [Марченко и др., 2018]. В результате разведки, проводившейся в левобережной части р. Старица Курья, были выявлены три памятника – два курганных могильника (Новая Курья-1 и -3) и переотложенные остатки культурного слоя поселения эпохи неолита (Новая Курья-2) (рис. 1).

Курганный могильник Новая Курья-1 расположен на гриве Горячий Дол, в 3 км к юго-западу от д. Новая Курья и представлен восемью округлыми курганами, диаметром от 20 до 35 м и высотой от 0,2 до 0,8 м. Строгой закономерности в размещении курганов не наблюдалось. Поверх-но сть могильника подвергалась неоднократной, в т.ч. глубокой распашке. Расположение памятника на водоразделе, на господствующей высоте, а также компактное размещение, отсутствие четко выраженной северной ориентации курганных групп позволили первоначально ассоциировать данный комплекс с эпохой бронзы.

Для определения внутренней структуры курганов, а также с целью выявления археологических объектов в межкурганном пространстве на памятнике Новая Курья-1 были проведены геофизические исследования. Они включали магнитную съемку участка, общей площадью 23 550 м2, а также определение магнитных свойств почв и подстилающих пород для корректной интерпретации данных. Съемка выполнялась цезиевым магнитометром-градиентометром G-858G методом вертикального градиента. Расстояние между профилями составляло 1 м. Для исключения вклада внешних геомагнитных вариаций использовалась вариационная протонная станция МВ-07М. Такой подход позволяет получать информацию не только о вертикальном градиенте, но и об аномальном магнитном поле на двух высотах, что существенно повышает достоверность выделения археологиче ских объектов и расширяет возможности по определению параметров их залегания. Эта методика подробно рассматривалась нами ранее и хорошо зарекомендовала себя при работе на разнотипных памятниках Обь-Иртышского междуречья (напр.: [Дядьков, Позднякова, 2017]).

По результатам съемки были построены карты вертикального градиента модуля вектора магнитной индукции и аномального магнитного поля на двух уровнях высоты (0,4 и 1,15 м). Контраст значений магнитной восприимчивости почв и подстилающих пород составил ~ 0,0003 СИ, что оказалось достаточным для генерации отчетливых микроаномалий над археологическими объектами. Большинство выявленных на памятнике курганов, в том числе не выраженных в рельефе, вероятнее всего, относится к одному комплексу. Особенности устройства (круглый ров и захоронение в центре) позволяют предположить их принадлежность к скифскому времени. Принципиально иная орга-

★ местонахождение археологических памятников

Рис. 1. Карта расположения археологических памятников Новая Курья-1–3 в Кулундинской степи.

1 – курганный могильник Новая Курья-1; 2 – поселение Новая Курья-2; 3 – курганный могильник Новая Курья-3.

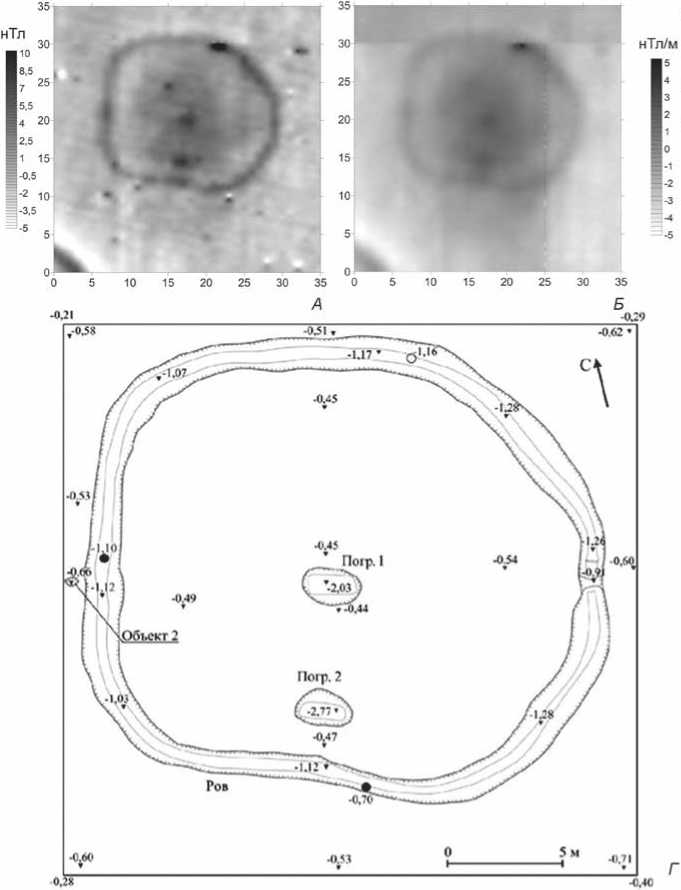

низация площадки под насыпью зафиксирована для кург. 5 (рис. 2, А – В ). Наличие трех захоронений, вытянутых в ряд по линии север–юг, подпрямоу-гольно-округлая форма рва, а также центральное положение кургана на могильном поле позволили соотнести его с эпохой бронзы [Усманова, 2005, с. 143, рис. 2; Наглер и др., 2011].

В 2019 г. были полностью изучены остатки насыпи кург. 5, ров, два захоронения и ритуальная столбовая яма за пределами рва (объект 2). «Северная» магнитная аномалия, предварительно интерпретированная как археологический объект, оказалась связана с норой. Сопоставление результатов раскопок с данными геофизического мониторинга показало очень высокую степень корреляции данных (рис. 2).

Курган 5 , диаметром 25 м и высотой 0,6 м, имел округлую форму. Участки погребенной почвы и могильных выбросов (в т.ч. от грабительских действий) сохранились лишь в центральной, наиболее высокой части кургана. На геофизических картах 450

этой области соответствует магнитная аномалия, размером ок. 15 × 20 м, с амплитудой 3–4 нТл (рис. 2, А – В ). Сопоставление данных позволяет достаточно уверенно связать ее происхождение с локальным увеличением мощности более магнитного почвенного вещества в центральной части кургана. Включения менее магнитных подстилающих пород (выбросов) фиксируются в виде участков с пониженными магнитными значениями. Трапециевидная форма аномалии и прямолинейность ее границ объясняются, вероятно, последствиями распашки. По той же причине не представляется возможным достоверно реконструировать первоначальный вид кургана.

Ров имел подпрямоугольно-овальную форму и ограничивал вытянутую по линии восток–запад площадку, размерами 17 × 20 м. С востока ров имел небольшую материковую перемычку шириной 0,5 м. Ширина рва по верхнему контуру на разных участках варьировала от 0,8 до 2 м, по дну – 0,8–0,9 м; глубина – 0,65 м. Судя по разрезам, южная часть рва была довольно быстро засыпана, при этом остальные участки оставались открытыми, постепенно оплывали и заполнялись. Отличительные особенности южной части рва подтверждают и данные магнитной съемки. Амплитуда аномалий, соответствующих этому участку, варьирует от 1–2 до 3–4 нТл, что объясняется присутствием в заполнении менее магнитного материкового грунта (рис. 2, В ).

В средней части западного участка рва, практически на дне, находилась целая правая половина таза лошади, в средней части южного участка – целая подъязычная кость лошади. Однако, учитывая, что эта часть рва была засыпана вскоре после сооружения, можно относить эту находку ко времени возведения комплекса и связывать обе кости лошади с ритуальными действиями. Фрагменты диафиза бедренной кости человека были обнаружены в средней части заполнения северного участка рва. Данные фрагменты не могут происходить из захоронений под кург. 5, по скольку эти кости есть в скелетах обоих погребенных. Вероятнее всего, они оказались переотложены в результате проникновения в соседние курганы.

С западной стороны, рядом со рвом зафиксирована небольшая овальная яма (объект 2) размером 0,3 × 0,32 × 0,14 м (рис. 2, Г ). В заполнении обнаружены остатки золы и мелкие фрагменты обожженной глины; в центре – округлое пятно рыхлой серокоричневой супеси с остатками древесины. По всей

Рис. 2. Кург. 5 могильника Новая Курья-1.

Карта аномального поля на высоте 0,4 м ( А ) и 1,15 м ( Б ); В – карта распределения вертикального градиента модуля вектора магнитной индукции (прямоугольником обозначены границы раскопа); Г – план курганного комплекса после исследования.

О 5 10 15 20 25 30 35

В

-

• кость лошади о кости человека

нивелировочные промеры

-

• после окончания исследования

вероятности, в яму был помещен деревянный столб и засыпан продуктами горения. На наш взгляд, объект 2 относится ко времени сооружения кург. 5 и может быть ритуальным сэрге (коновязь). На магнитограмме данная яма, как и проход в восточной части рва, отчетливо не выделились, поскольку направление профилей, вдоль которых проводились замеры, практически полностью совпадало с направлением рва. В результате число замеров оказалось недостаточным для достоверного выделения этих небольших объектов.

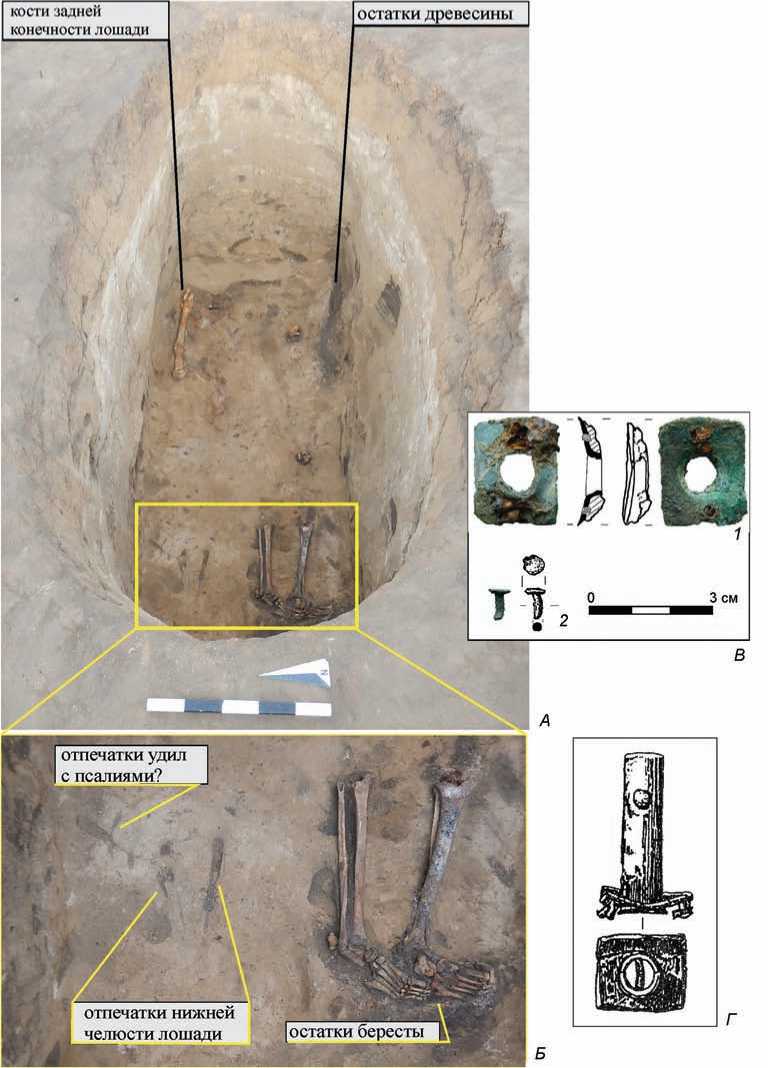

Погребение 1 – центральное захоронение человека (мужчина, 30–40 лет) и о станков лошади (рис. 3). В восточной части камеры зафиксирован древний грабительский шурф, занимавший почти ее треть (рис. 4). Размеры камеры по верхнему краю – 2,55 × 1,49 м, по дну – 2,15 × 0,95 м, глубина от уровня материка – 1,55 м. На дне в анатомическом положении in situ были найдены берцовые кости и кости стоп человека и одна задняя конечность лошади. Останки человека занимали южную часть камеры, животного – северную. Судя по положению ног, человек был уложен вытянуто на спине, головой на восток. Почти все остальные кости скелета человека обнаружены в грабительском шурфе. Под костями, на костях человека и местами на дне камеры отмечены остатки бересты (остатки погребальных оболочек?). Вдоль южной и восточной стен камеры на дне сохранились остатки деревянных сооружений с остатками бересты. Судя по положению ненарушенной задней конечности лошади, а также по отпечаткам нижней челюсти на дне могилы (рис. 3, Б), останки лошади были ориентированы черепом на запад, т.е. в противоположном от человека направлении. Комплектность костей животного из грабительского шурфа показала, что в могилу помещался неполный скелет лошади, представленный передними и задними конечностя-

Рис. 3. Погр. 1, кург. 5, могильник Новая Курья-1.

А – общий вид на уровне дна; Б – деталь погребения; В – бронзовые находки: 1 – пластина-основание султанчика, 2 – гвоздик; Г – модель-схема устройства налобного султанчика (по: [Тишкин, Горбунова, 2004, с. 48, рис. 24, 3 ]).

ми (полный набор костей от запястного и заплюсне-вого сустава до третьей фаланги), а также головой животного, от которого сохранился зуб и фрагмент основания черепа. Костей хвоста в комплексе не обнаружено, что не позволяет с уверенностью судить об использовании в ритуале шкуры. Кости лошади из погр. 1 и рва принадлежат взрослой лошади (Senilis/Adults). Не исключено, что все кости из погребения и рва принадлежат одной особи.

В верхних горизонтах заполнения ненарушенной части могилы обнаружен полный скелет небольшой птицы. Разрез непотревоженной части могилы указывает, что камера после захоронения тела и сооружения на дне внутримогильных конструкций оставалась незасыпанной продолжительное время (возможно, весь сезон). Захоронение было ограблено уже после засыпки камеры, но в момент, когда перекрытие еще не просело и сохраняло полое простран-

ф однородная темно-серая рыхлая супесь (остатки перекрытия9) (2) очень плотная слоистая светло-серая супесь; включает черные гумусированные и светло-желтые супесчаные рыхлые прослои

-- граница грабительского шурфа

@ первоначальное заполнение ямы

(g) заполнение грабительского шурфа

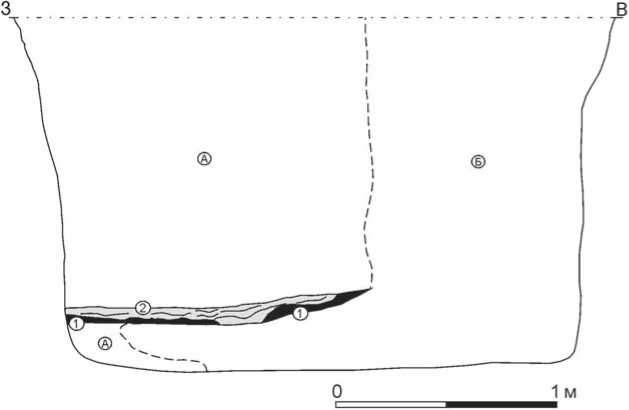

Рис. 4. Погр. 1, кург. 5, могильник Новая Курья-1. Схема-реконструкция продольного разреза.

ство внутри. После проникновения мешаный грунт заполнил почти всю полость деревянного внутримо-гильного сооружения на дне.

В грабительском шурфе обнаружены бронзовая пластина основания султанчика и обломок бронзового гвоздика (рис. 3, В ). Кроме того, на дне могилы, между черепом лошади и стенкой были зафиксированы оттиски предметов, вероятнее всего, удил с псалиями, определить тип которых не представляется возможным.

Подпрямоугольная пластина имеет размеры 2,5 × 2,0 см, большое округлое отверстие в центре и два небольших отверстия по краям (рис. 3, В , 1 ). В этих отверстиях зафиксированы остатки железных элементов крепления пластины к основе. С внешней стороны сохранились значительные области железистых окислов, которые являются остатками втулки султанчика и/или его крепежа. Морфологически данный образец пластины султанчика отражает один из наиболее простых вариантов составного изделия (рис. 3, Г ).

Использование составных султанчиков с цилиндрической втулкой в рамках сросткинской культуры, совмещающей черты ритуальной практики и материальной культуры тюркских племен и местного угро-самодийского населения, барнаульские исследователи относят к концу X – первой половине XI в. [Горбунова, Тишкин, Хаврин, 2009, с. 17]. Вместе с тем начало распростране- ния тюркской традиции подобных украшений лошадей в Горном Алтае и Алтайской лесостепи, в Восточном Казахстане и на Южном Урале относится ко второй половине VIII – первой половине IX в. [Там же, с. 38] и связано с падением Второго Восточно-тюркского каганата и широкими миграциями тюрок. Поэтому появление в Северной Ку-лунде султанчиков (и погребальных комплексов типа кург. 5 на могильнике Новая Курья-1) можно связывать с более ранним, чем сросткинская культура, периодом.

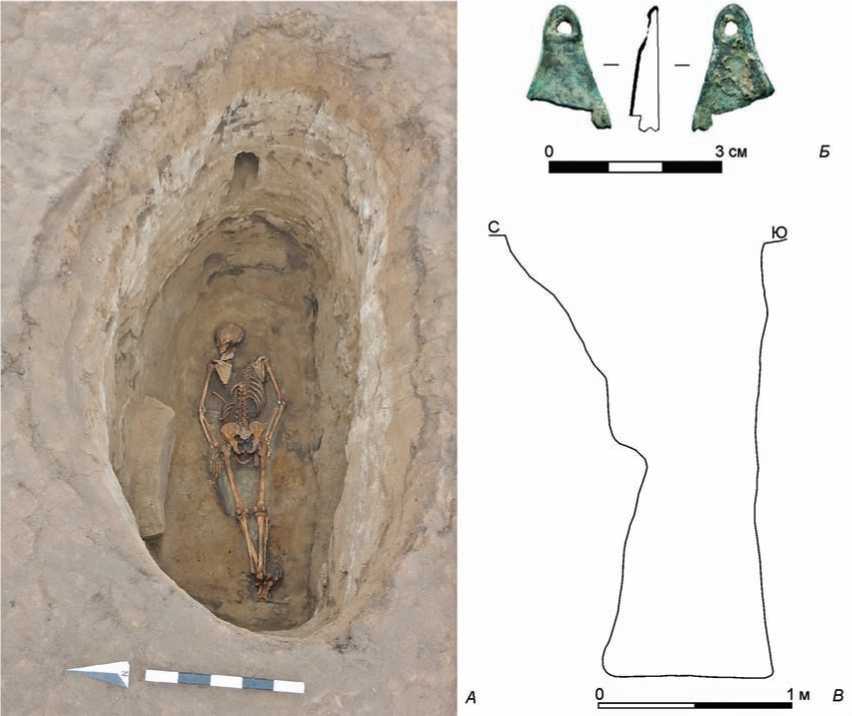

Погребение 2 располагалось в ряд с погр. 1 в 3,5 м южнее (рис. 5). Оно не нарушено. Яма имела овальную форму и была вытянута по линии восток–запад. Размеры пятна по верхнему краю – 2,56 × 1,52 м, по дну – 2,33 × 0,80–0,90 м; глубина от уровня материкового суглинка – 2,3 м. У дна с северной стороны яма имела небольшой подбой (рис. 5, В ). В нижней части придонного заполнения зафиксированы остатки перекрытия (?) в виде древесного тлена с о статками бересты. Амплитуда аномалии над погр. 2 (~ 5 нТл) несколько превышает амплитуду над погр. 1 (~ 4 нТл). Это может объясняться более гумусированным и, соответственно, более магнитным заполнением верхней части погр. 2 и, в меньшей степени, более глубоким залеганием нижней кромки могильной ямы.

Погребен мужчина 25–30 лет в вытянутой позе на животе, головой на северо-восток. Ось тела была

Рис. 5. Погр. 2, кург. 5, могильник Новая Курья-1.

А – общий вид на уровне дна; Б – бронзовая привеска; В – профиль погребальной камеры.

немного смещена к подбою. Руки слегка согнуты в локтях и подведены под бедра, ноги сведены. Следы бересты отмечены по всему скелету (на костях и под ними). Между костями ног зафиксирован слой пылеватого голубого грунта (сухая голубая глина?).

Под правой ветвью нижней челюсти обнаружена единственная находка – обломок верхней части бронзовой привески (рис. 5, Б ). Вероятнее всего, первоначально она представляла декоративный элемент, имеющий в плане форму равнобедренного треугольника, в вершине которого оформлено округлое отверстие для подвешивания. Размеры сохранившейся части 2,3 × 0,6–1,6 см. Не исключено, что это рассеченный вдоль бронзовый конусовидный колокольчик. Помещение обломка предмета в мужском непотревоженном погребении в районе нижней челюсти может указывать на нестандартное использование инвентаря, имеющее ритуальную подоплеку. Возможно, предмет был первоначально помещен в рот погребенного.

Треугольная подвеска также не обнаруживает пока полных аналогий по причине своей фраг-454

ментарности и отсутствия всего декоративного ансамбля, в который она могла входить. Но близкие по функциональному назначению и форме предметы указывают, что она могла использоваться как элемент в сложном изделии, как например конусовидные подвески, скрученные из золотого листа на «венчике» из Кара-Агача [Козырев, 1905, с. 32, рис. 1] (лесостепное Приволжье). Памятник Кара-Агач отнесен С.Г. Боталовым к VI–VIII вв. [2009, с. 411–414] и имеет параллели, по его мнению, с катандинско-кудэргинскими комплексами Алтая и Тувы. Отметим также, что курган в Кара-Агаче также имел ров с перешейком на во стоке, восточную ориентировку погребенного, неполный скелет лошади с западной ориентировкой рядом с погребенным [Козырев, 1905, с. 31–36]. Примером сложных украшений, включающих подобные элементы, могут быть и изделия из погребения женщины из Шамси (Киргизия), датируемых в пределах VII в. [Степи…, 1981, с. 21; с. 114, рис. 10, 16]. Нельзя исключать использование данного предмета и в качестве стилизованной подвески-колокольчика [Там же, рис. 12, 58; 13, 50; 15, 87–89]. Подоб- ные предметы, например, фиксируются в караяку-повской, турбаслимской, бахмутинской культурах Южного Урала. Первые две культуры помещены Н.А. Мажитовым в рамки VII–VIII вв., а бахму-тинская имеет больший хронологический диапазон V–VIII вв. [Там же, с. 23, 25, 28]. Кроме того, погребальные комплексы турбаслимской культуры характеризуются помещением в могилу шкуры, головы и ног коня, подбоями в могиле и вытянутой позой погребенного, которого редко, но ориентируют головой на восток. На финальном этапе культура испытывает «воздействие со стороны тюркокультурного степного ареала», отразившееся в появлении погребений со шкурой коня [Боталов, 2009, с. 453]. Каплевидные элементы ушных украшений с несколько иной системой крепления к кольцам известны и в тюркских материалах Алтая VI–VII вв. [Степи…, с. 38, 123, рис. 19, 53, 55].

Таким образом, погребальный комплекс кург. 5 на могильнике Новая Курья-1 явно связан с тюркской (в широком смысле) погребально-поминальной традицией или с ее незначительной трансформацией. Ограждение ритуальной площадки, восточная ориентировка и вытянутая на спине поза погребенного, помещение рядом с человеком ног и головы коня (возможно, шкуры?) в обратной ориентировке, подбой в камере, помещение серег и украшений с треугольными (каплевидными) или конусовидными навесками, декорирование конской упряжи султанчиками, отсутствие керамики – все это в разной степени находит отражение в памятниках кочевников упомянутых культурных ареалов и ряда других культур, связанных с тюркским влиянием. В связи со скудостью предметного комплекса и универсальностью черт ритуальной практики для широкого круга тюркских и производных от них культур, мы склонны относить исследованный нами курган ко второй половине VIII (падение Второго Тюркского каганата) – IX в. и связывать его с эпизодом проникновения группы тюркского населения в пограничную с ле со степной полосой зону северной степи. Верхняя граница обусловлена расширением кимако-кыпчакского культурного ареала. Хронологическая детализация может последовать после проведения радиоуглеродного датирования полученных образцов, а уточнение культурной атрибуции станет возможным после исследования в Северной Кулунде серии аналогичных погребальных памятников средневековых кочевников.

Новые палеоантропологические и палеозоологические источники будут использованы для изотопного анализа. Они послужат хорошим сравнительным материалом для реконструкции степени мобильности и структуры питания пастушеских коллективов, населявших разные ареалы юга Западной Сибири в эпоху бронзы. Приобретенный опыт магнитного картирования с возможностью расчета аномального магнитного поля на двух уровнях высоты будет способствовать развитию методики магнитных съемок и может быть использован для дистанционной оценки других объектов могильника Новая Курья-1. На фоне слабой изученности археологических комплексов Северной Кулунды их исследование и культурно-хронологическая атрибуция являются актуальной задачей.

Работы проводились при финансовой поддержке РФФИ (проект РФФИ-ННИО № 18-509-12067а). Авторы благодарят канд. ист. наук П.И. Шульгу за консультации, сотрудников и руководство Карасукского краеведческого музея Новосибирской обл. за участие в полевых работах и популяризацию их результатов. Остеологические определения выполнены канд. биол. наук С.К. Васильевым, половозрастные определения и целостность скелетов – М.С. Кишкурно, рисунки предметов – М.Е. Медовиковой, за что авторы выражают им глубокую признательность.

Список литературы Новый курганный могильник Новая Курья-1 в Северной Кулунде

- Боталов С.Г. Гунны и тюрки (историко-археологическая реконструкция). – Челябинск: Рифей, 2009. – 672 с.

- Горбунова Т.Г., Тишкин А.А., Хаврин С.В. Средневековые украшения конского снаряжения на Алтае: морфологический анализ, технологии изготовления, состав сплавов. – Барнаул: Азбука, 2009. – 144 с.

- Дядьков П.Г., Позднякова О.А. Итоги и перспективы применения метода магнитометрии для изучения археологических памятников Западной Сибири // Мульти-дисциплинарные методы в археологии: новейшие итоги и перспективы. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – С. 60–68.

- Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Позднякова О.А., Шамшин А.Б. Погребальный обряд древнего населения Кулундинской степи в эпоху бронзы // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2004. – С. 62–85.

- Козырев А. Раскопка кургана в урочище Кара-Агач Акмолинского уезда // Изв. Императорской археологической комиссии. – СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1905. – Вып. 16. – С. 27–36.

- Марченко Ж.В., Райнхольд С., Молодин В.И., Гришин А.Е., Кобелева Л.С., Зубова А.В., Поздняков Д.В., Батанина О.В. Биоархеологические подходы к решению проблемы адаптации андроновского и андроноидного населения к условиям лесостепи и подтаежной зоны Обь-Иртышья (по материалам погребальных памятников) // Современные решения актуальных проблем Евразийской археологии. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2018. – Вып. 2. – С. 84–91.

- Молодин В.И., Хансен С., Дураков И.А., Райнхольд С., Ефремова Н.С., Ненахов Д.А., Ковыршина Ю.Н., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Кобелева Л.С., Борзых К.А., Сальникова И.В., Демахина М.С. Археологические комплексы эпохи развитой и поздней бронзы на памятнике Тартас-1: новейшие результаты // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 332–336.

- Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Молодин В.И., Хансен С. Андроновский (федоровский) курган на могильнике Погорелка-2 (Центральная Бараба) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 212–216.

- Степи Евразии в эпоху средневековья. – М.: Наука, 1981. – 304 с. – (Археология СССР; т. 1 (20)).

- Тишкин А.А., Горбунова Т.Г. Методика изучения снаряжения верхового коня эпохи раннего железа и средневековья. – Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2004. – 126 с.

- Усманова Э.Р. Могильник Лисаковский I: факты и параллели. – Караганда; Лисаковск, 2005. – 232 с.