Новый метод хирургического лечения больных с halluх valgus с использованием мини-аппаратов внешней фиксации

Автор: Бейдик О.В., Зарецков А.В., Лукпанова Т.Н., Левченко К.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи предложен способ хирургической коррекции данной патологии с помощью остеотомии первой плюсневой кости и ее фиксации мини-аппаратом внешней фиксации оригинальной конструкции. Такой подход обеспечивает уменьшение срока реабилитации, снижает риск осложнений и рецидивов деформации.

Внешняя фиксация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121064

IDR: 142121064

Текст научной статьи Новый метод хирургического лечения больных с halluх valgus с использованием мини-аппаратов внешней фиксации

Одной из самых распространенных среди приобретенных патологий опорнодвигательного аппарата является вальгусное отклонение I пальца стопы – Hallux valgus. В зависимости от методики обследования частота встречаемости данной патологии среди взрослого населения колеблется от 7 до 72 % [1].

Стопа – дистальный отдел нижней конечности, выполняющий у человека опорную и рессорную функции.

Анатомия стопы сама по себе дает предпосылки для отклонения I плюсневой кости. Поперечная головка приводящей мышцы I пальца не участвует в удержании I плюсневой кости, а короткие мышцы стопы связаны с головкой I плюсневой кости тонкой эластичной капсулой и боковыми связками. Между II-V плюсневыми костями имеются межкостные связки и межкостная мышца, которые отсутствуют между I и II плюсневыми костями. Таким образом, противодействие деформации оказывается слишком слабым [3].

В заключительной части фазы шага происходит веерообразное расхождение плюсневых костей, при отрыве стопы кости возвращаются в исходное положение. При слабости мышечносвязочного аппарата кости назад не возвращаются, особенно это характерно для I плюсневой кости. Деформация продолжает усиливаться при чрезмерной статической нагрузке.

Истинное вальгусное отклонение возникает только после дислокации сесамовидных костей. Латеральная и медиальная сесамовидные кости удерживаются в прежнем положении, но происходит вывих в плюсне-сесамовидных сочленениях из-за «соскальзывания» с них I плюсневой кости. При выраженных деформациях сесамовидные кости могут оказаться в межплюсневом промежутке. Как следствие этого – нагрузка I плюсневой кости снижается с 50 % до 13-15 % и переносится на средние плюсневые кости (рис. 1). В проекции головок II и III плюсневых костей с подошвенной стороны образуются болезненные натоптыши, затрудняющие ходьбу [4].

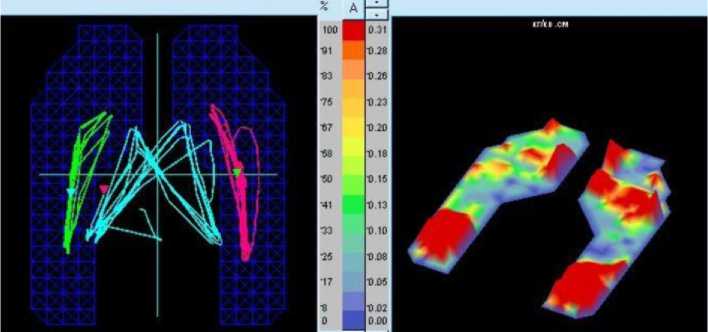

Рис. 1. Плантоподография больной с вальгусным отклонением I пальца правой стопы

По медиальному краю головки I плюсневой кости разрастается костно-хрящевой экзостоз, над которым формируется слизистая сумка. Воспаление слизистой сумки является частым осложнением. В I плюснефаланговом и плюсне-сесамовидных суставах на фоне дегенеративных изменений развивается деформирующиq артроз.

Частым осложнением вальгусной деформации I пальца является дислокация II пальца стопы – «молоткообразная» деформация, что зачастую является показанием к его ампутации [2].

В настоящее время известно более 250 способов лечения больных с вальгусным отклонением I пальца стопы, из которых наиболее часто применяются 8-10. Известные методики направлены на устранение единичных компонентов деформации, что в дальнейшем приводит к раз- витию осложнений и рецидивов [3].

На наш взгляд, многие из них являются даже калечащими: оперативные вмешательства на I плюснефаланговом суставе приводят к нарушению или полному выключению его функции; травматичность методик приводит к выраженным расстройствам периферического кровообращения стопы или усугубляет их; длительная иммобилизация гипсовыми повязками, в свою очередь, ограничивает мобильность пациентов и требует длительной реабилитации.

Целью представленной работы явилась разработка комплексной реабилитации пациентов с Hallux valgus при выполнении следующих требований: 1) устранение всех компонентов деформации; 2) сохранение целостности и подвижности I плюснефалангового сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В клиническом исследовании принимали участие 27 пациентов с вальгусным отклонением I пальца стопы I-II степени (по классификации ЦИТО, где I степень – 20-29°; II степень – 30-39°; III степень – 40° и более). Все прооперированные пациенты – женщины. 1-ю (основную) группу составили 12 человек (22 стопы), из них 91 % трудоспособного возраста. Болевой синдром определялся у 83 %. Пациенты основной группы были прооперированы по нашей методике с использованием мини-аппаратов внешней фиксации. 2-ю (контрольную) группу составили 15 человек (27 стоп), из них 93 % трудоспособного возраста. Болевой синдром определялся у 86 %. Пациентки контрольной группы были прооперированы по классической методике Шеде-Логрошино с использованием гипсовой повязки. Группы были сопоставимы по полу и возрасту.

Пациентам 1-й (основной) группы проведена операция по следующей схеме. Подкожно по медиальной поверхности I пальца стопы параос-сально по краю экзостоза вводили спицу Киршнера до уровня суставной щели I плюснефалан-гового сустава.

Делали разрез 3 см по медиальной поверхности в проекции дистальной трети I плюсневой кости. С помощью осцилляторной пилы у основания экзостоза выполняли остеотомию I плюсневой кости под углом, равным углу отклонения I пальца стопы, в направлении сверху вниз снаружи кнутри. Дистальный фрагмент I плюсневой кости перемещали латерально, т.е. выполняли латерализацию I пальца стопы. Спицу проводили дальше в костномозговой канал проксимального фрагмента I плюсневой кос- ти. Рану зашивали узловыми швами. Стабильную фиксацию осуществляли путем введения консольных спиц-фиксаторов с тыльной поверхности стопы перпендикулярно длинной оси I плюсневой кости в направлении сверху вниз снаружи кнутри и изнутри кнаружи под углом друг к другу 90°, в проксимальный и дистальный фрагменты I плюсневой кости, которые с помощью шайб с прорезью закрепляли во внешних многодырчатых пластинках от аппарата Г.А. Илизарова. Планки соединяли между собой резьбовыми стяжками. Путем перемещения гаек по стяжкам, соответственно планкам, осуществляли компрессию или дистракцию в зависимости от степени деформации (приоритетная справка № 2006119575/14).

Пациентам 2-й (контрольной) группы выполняли оперативное вмешательство по методике Шеде-Логрошино (резекция экзостоза, иссечение клина из головки I плюсневой кости с перемещением его на место остеотомии основания I плюсневой кости) с использованием тран-сартикулярной фиксации спицей Киршнера и гипсовой повязки.

Для определения эффективности терапии использовали:

-

1) клиническое исследование, включавшее оценку состояния больных;

-

2) рентгенологический метод с использованием аппарата РЕНЕКС-50-6-2ПМ отечественного производства;

-

3) метод плантоподографии на программноаппаратном комплексе «ДИАСЛЕД» отечественного производства;

-

4) метод ультразвуковой допплерографии на аппарате «Sonicaid» производства Англии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стабильный остеосинтез и расположение ап- пациентам 1 (основной) группы осуществлять парата с тыльной поверхности стопы позволили раннее физио-функциональное лечение. С 1-х суток после операции они самостоятельно передвигались, при этом не пользуясь дополнительной опорой (тростью или костылями). Начиная со 2-го дня послеоперационного периода пациентам назначали лечебную гимнастику с целью профилактики контрактур голеностопного сустава и суставов стопы. В медикаментозную терапию включали трентал и его аналоги и кортексин для улучшения периферического кровообращения и сокращения сроков купирования болевого синдрома. После снятия мини-аппарата больным назначали электрофорез с карипазимом (по авторской методике) на область I плюснефаланго-вого сустава для профилактики деформирующего артроза. Пациенты 2-й (контрольной) группы передвигались при помощи костылей, исключая нагрузку на прооперированную конечность. Физио-функциональное лечение в данной группе проводилось после снятия гипсовой повязки (4-5 неделя послеоперационного периода). В позднем послеоперационном периоде всем пациентам 1-й и 2-й групп рекомендовалось ношение вкладыша между I и II пальцами и стелек для смешанного плоскостопия.

Число осложнений в 1-й (основной) группе составило 9 %, из них 1 случай воспаления в области мест выхода спиц и 1 случай проявления деформирующего артроза I плюснефаланго-вого сустава. Данные осложнения были устранены и на конечный результат лечения не повлияли. Число осложнений во 2-й (контрольной) группе составило 25,9 %, из них 3 случая контрактуры голеностопного сустава и суставов стопы, 2 случая проявления деформирующего артроза I плюснефалангового сустава и 2 случая рецидива деформации. Следовательно, мало-травматичность метода, сохранение суставных поверхностей I плюснефалангового сустава и стабильный остеосинтез позволяют минимизировать число осложнений.

Для клинической оценки результатов лечения оценивалось наличие или отсутствие болевого синдрома. В 1-й (основной) группе лишь 8 % пациентов отмечали наличие болевого синдрома после проведенного лечения, в то время как во 2-й (контрольной) группе на болевой синдром предъявляли жалобы 33 % пациентов. Таким образом, минимальная травматизация мягких тканей приводит к более быстрому купированию болевого синдрома.

Для объективизации полученных результатов лечения мы использовали метод рентгенографии. Критерием эффективности лечения служила соосность фаланги I пальца и I плюсневой кости и угол между ними, не превышающий 10°. В 1-й (контрольной) группе лишь у 4,5 % пациентов угол между I пальцем и I плюсневой костью составил от 15 до 20°, во 2-й (контрольной) группе у 29,6 % пациентов – от 20 до 30°. Из этого следует, что эффективность предлагаемой методики выше.

В результате плантоподографического исследования установлено, что опорность стоп после проведенного лечения в 1-й группе увеличилась на 6,1 % (во 2-й группе – на 2,8 %). Нагрузка на основание V плюсневой кости в 1-й (основной) группе возросла в 3,5 раза с пропорциональным снижением нагрузки на средние плюсневые кости, во 2-й (контрольной) группе нагрузка на основание V плюсневой кости возросла в 1,5 раза. Следовательно, предлагаемая методика более физиологична и направлена на восстановление опорной и рессорной функций стопы.

С целью оценки функциональности и травматичности предлагаемых методик исследовали состояние макрогемодинамики до, в процессе и после лечения. Так до лечения показатели 1-й и 2-й групп были сходными по своим значениям и не имели достоверных отличий от нормы. Результаты показали, что через 3 дня после операции отмечалось увеличение показателей линейной скорости кровотока у пациентов как 1-й (в 0,9 раза по сравнению с дооперационными показателями), так и 2-й групп (в 1,6 раза по сравнению с дооперационными показателями). Такое увеличение линейной скорости кровотока, видимо, было вызвано спазмом сосудов в ответ на травматизацию тканей при оперативном вмешательстве. Однако уже к моменту демонтажа аппарата внешней фиксации у пациентов 1-й (основной) группы значения линейной скорости кровотока вернулись к исходным (дооперацион-ным) значениям и не имели достоверных отличий от нормы, в то время как во 2-й группе отмечалось увеличение показателей линейной скорости кровотока и после проведенного лечения. На основании этого мы рекомендовали больным в послеоперационном периоде прием трентала или его аналогов и детралекса.

Таким образом, исследование функционального состояния периферического кровообращения выявило отсутствие острых локальных нарушений и быстрое восстановление кровотока на прооперированной конечности по предлагаемой методике.

Клинический пример. Больной Д., 33 лет, с диагнозом Hallux valgus обеих стоп было выполнено оперативное лечение по данной методике (рис. 2, 3).

Операционное поле обработано обычным методом. Подкожно по медиальной поверхности I пальца правой стопы параоссально по краю экзостоза введена спица Киршнера до уровня суставной щели I плюснефалангового сустава.

Из разреза 3 см по медиальной поверхности в проекции дистальной трети I плюсневой кости с помощью осцилляторной пилы у основания экзостоза выполнена остеотомия I плюсневой кости под углом, равным углу отклонения I пальца правой стопы. Выполнили латерализа- цию I пальца правой стопы. I палец и проксимальный фрагмент I плюсневой кости фиксированы ранее установленной спицей Киршнера. Рану ушили узловыми швами. Остеосинтез фрагментов I плюсневой кости осуществляли с помощью мини-аппарата внешней фиксации оригинальной конструкции, состоящего из многодырчатых планок и консольных спицевых фиксаторов.

Аналогично выполнено оперативное вмешательство на левой стопе (рис. 4, 5).

Аппарат демонтирован через 4 недели. Деформация устранена, правильная ось сустава восстановлена, болевой синдром не определялся (рис. 6, 7).

Рис. 2. Больная Д., 33 лет, внешний вид до лечения

Рис. 3. Больная Д., 33 лет, рентгенограммы обеих стоп до лечения

Рис. 4. Больная Д., 33 лет, внешний вид в процессе лечения

Рис. 5. Больная Д., 33 лет, рентгенограммы обеих стоп в процессе лечения

Рис. 6. Больная Д., 33 лет, внешний вид после лечения

Рис. 7. Больная Д., 33 лет, рентгенограммы обеих стоп после лечения

ВЫВОДЫ

Таким образом, максимально раннее и малотравматичное вмешательство, комплексный подход, иммобилизация аппаратом внешней фиксации, позволяющим осуществлять раннее физио-функциональное лечение, а также применение комплексной терапии и использование ортопедических изделий в послеоперационном периоде с целью профилактики рецидива деформации, позволяют добиться абсолютного большинства положительных результатов в лечении пациентов с вальгусным отклонением I пальца стопы.