Новый метод хирургического лечения пациентов с привычным вывихом надколенника: анализ первичных результатов

Автор: Ирисметов Муроджон Эргашевич, Расулов Мирзохид Расулович, Хужаназаров Илхом Эшкулович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. В настоящее время при хирургическом лечении привычных вывихов надколенника применяются следующие виды операций: освобождение бокового удерживателя сухожилий мышц, медиализация большеберцовой кости, фиксация аутологичного трансплантата на бедре, трансплантация сухожилия ипсилатеральной m. gracilis и реконструкция медиальной надколенниково-бедренной связки. Но эти методики не могут полностью устранить вывих и обеспечить стабильность надколенника, поэтому нами проведена работа по созданию нового метода хирургического лечения. Цель. Выявить преимущества и недостатки новой методики лечения привычного вывиха надколенника с позиции сравнительного анализа. Материалы и методы. В отделении спортивной травматологии ГУ «РСНПМЦТО» МЗ РУз с 2015 по 2018 г. наблюдались 28 больных с привычным вывихом надколенника различной степени, из них 3 (10,7 %) - со 2-й (средней) степенью, 25 (89,3 %) - с 3-й степенью. У 5 (17,8 %) из 28 пациентов наблюдалось повреждение m. vastus medialis и у 23 (82,2 %) - определено повреждение и дефект retinaculum patella mediale. Всем больным проводили клинические, лабораторные, рентгенологические и инструментальные (ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, диагностическая артроскопия) исследования. Результаты. При выполнении предложенной нами операции «Артроскопия коленного сустава, аутопластическая стабилизация надколенника сухожилием m. gracilis c применением биодеградируемого шурупа» хорошие результаты отмечены у 27 (96,4 %) пациентов, удовлетворительный результат получен у 1 (3,6 %) больного с 3-й степенью смещения надколенника за счет наличия синовита, бурсита и боли в коленном суставе. Неудовлетворительных результатов не отмечалось. Заключение. В результате применения новой методики у всех больных наблюдалось полное восстановление функций конечности, что позволило оптимизировать тактику оперативного лечения с учетом степени смещения и повреждения мягких тканей медиальной поверхности надколенника.

Нестабильность надколенника, вывих, привычный вывих, коленный сустав, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142235347

IDR: 142235347 | УДК: 616.718.49-001.6-089 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-3-352-360

Текст научной статьи Новый метод хирургического лечения пациентов с привычным вывихом надколенника: анализ первичных результатов

Одним из наиболее частых последствий повреждений связочного аппарата коленного сустава является вывих надколенника, что обусловливает развитие нестабильности коленного сустава [1–7] и, как следствие, ведет к появлению и прогрессированию тяжелых дегенеративных изменений в суставе [1, 5, 8]. Частота выявления пателлярного вывиха достигает, по данным разных источников, от 3,1 до 35 %.

Привычный вывих надколенника приобретенного характера чаще связывают с травмой [9]. Степень и сложность повреждения удерживателей надколенника невозможно определить только с помощью клинических симптомов и рентгенографического исследования. В литературе описано более 160 различных способов хирургической коррекции нестабильности коленного сустава и вывиха надколенника [3, 8, 10–17], но, как показывают последние данные и достаточно высокий процент неудовлетворительных исходов (от 3,3 до 36,1 %) [18, 19], еще не определены наиболее оптимальные способы [20, 21], которые сочетали бы в себе анатомическую обоснованность и минимальную травматичность, патогенетическую оправданность и высокую функциональную эффективность [10, 21–23].

При выборе методов диагностики и лечения многими авторами предпочтение отдается артроскопии, так как артроскопическое вмешательство обладает минимальной травматичностью, позволяет с высокой степенью достоверности выявить степень патологии, произвести ревизию коленного сустава с осмотром и оценкой полости супрапателлярного заворота, синовиальной оболочки, выраженности складок, склонности их к фиброзированию, наличия контакта с надколенником, спаек и свободных внутрисуставных тел и определением показаний к дальнейшему лечению [22, 24–26].

Но, несмотря на заметные успехи, достигнутые в лечении повреждений коленного сустава, остается много нерешенных вопросов: не полностью определены диагностические критерии и причины хронической нестабильности и привычного вывиха надколенника, позволяющие выбрать метод лечения и последующей реабилитации. До сих пор не выработаны показания и противопоказания к артроскопическому методу лечения [1, 17, 22, 24].

Реализация задачи по улучшению анатомо-функциональных результатов лечения больных с привычными вывихами надколенника путем оптимизации оперативных методов в зависимости от степени смещения и повреждения мягких тканей медиальной поверхности надколенника является одним из актуальных направлений в травматологии и ортопедии.

Цель исследования - выявить преимущества и недостатки новой методики лечения привычного вывиха надколенника с позиции сравнительного анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ретроспективный анализ 28 больных, из них 21 (75,0 %) женщина и 7 мужчин (25,0 %).

База исследования: отделение спортивной травматологии РСНПМЦТиО МЗ РУз, глубина выборки – с 2015 по 2018 год.

Наблюдавшиеся больные распределены на 4 возрастные группы: 18–25 лет, 25–35 лет, 35–50 лет и старше 50 лет. Больных в возрасте 18-25 лет было 13 (46,4 %) человек, от 25 до 35 лет – 14 (50,0 %), в группе 35–50 лет был 1 (3,6 %) больной. Верификация диагноза проводилась на основании данных инструментальных исследований (рентгенография, МРТ, УЗИ), где определялась степень смещения надколенника и повреждение мягких тканей медиальной поверхности надколенника. Возраст больных при выборе тактики лечения не учитывался.

Всем 28 больным была проведена разработанная нами и апробированная модифицированная операция «Артроскопия коленного сустава, аутопластическая стабилизация надколенника сухожилием m. gracilis c применением биодеградируемого шурупа», на которую получен Патент на изобретение в Агентстве интеллектуальной собственности РУз № IAP 05897 от 19.07.2019 г.

Для оценки результатов хирургического лечения привычного вывиха надколенника и возникших в раннем и позднем послеоперационном периоде осложнений использовались опросник Kujala (1993) и шкала Лисхольма для оценки выраженности боли в переднем отделе коленного сустава (КС).

Опросник Kujala - часто используемый инструмент субъективной оценки у пациентов с болью в переднем и медиальном отделе КС, в том числе при нестабильности или вывихе надколенника. Он включает 13 вопросов, 6 из которых направлены на оценку функциональных возможностей пациента (ходьба, бег, прыжки, использование лестниц, приседания, длительное нахождение в положении сидя), а остальные позволяют оценить вы- раженность симптомов, характерных для повреждения КС (боль, отек, нестабильность надколенника, атрофия мышц бедра, наличие ограничения сгибания в КС). Каждый из вариантов ответа на поставленные вопросы соответствует определенному количеству баллов, которые суммируются в процессе подсчета результатов. Так, сумма в 100 баллов является максимальной и отражает наилучшее состояние здоровья, а результат, равный нулю, напротив, указывает на выраженные изменения в переднем отделе коленного сустава.

Шкала функционирования коленного сустава Лисхоль-ма (LyshlomKneeScore) разработана для оценки результатов лечения разных заболеваний КС. Согласно шкале Lysholim-Gillquist, субъективное функциональное состояние КС оценивалось по 8 группам вопросов в балловом эквиваленте по следующим параметрам: хромота, использование дополнительных средств опоры, наличие блокирования сустава, наличие нестабильности сустава, боль, припухлость при физической нагрузке. Кроме того, оценивали возможность подъема пациента по лестнице и в положении сидя на корточках. Пациент сам самостоятельно определяет свое функциональное состояние в баллах от 0 до 100, более высокое количество баллов соответствует меньшей выраженности симптомов и жалоб и более высокому функциональному статусу. Результаты тестирования оценивались следующей интерпретацией суммы баллов: 95-100 - отличное функциональное состояние КС, 84-94 балла - хороший функциональный результат; 65–83 балла – удовлетворительный результат; < 65 баллов – неудовлетворительный результат. Абсолютно здоровому коленному суставу соответствуют показатели в 100 баллов.

Критериями оценки были:

-

– степень смещения надколенника;

-

– угол ложа надколенника до и после операции;

-

- угол латерализации собственной связки до и после операции;

-

– угол Q до и после операции;

-

– индекс Insall-Salvati до и после операции;

-

– угол открытия надколенника по Wiberg-Baumgartl до и после операции;

-

– угол конгруэнтности по Merchant до и после операции;

-

– угол наклона надколенника до и после операции;

-

– пателло-феморальный индекс по Laurin до и после операции;

-

– функциональный статус пациента на основании опросника Kujala;

– оценка выраженности болевого синдрома в переднем отделе коленного сустава (КС) по шкале Лис-хольма.

Статистическая обработка данных . Полученные данные обработаны методами линейного статистического анализа в операционной среде Excel Microsoft Office 2007 Professional, с использованием встроенных статистических функций с расчетом средней арифметической, стандартной ошибки средней арифметической, стандартного отклонения. Сравнительный анализ достоверности отличий между исследуемыми группами проводился с помощью критерия Стьюдента. Достоверными считались отличия отдельных параметров в изучаемых группах при р < 0,05 (уровень достоверности 95 %).

Техника операции. После обработки операционного поля через стандартные артроскопические порталы проводили диагностический осмотр суставной поверхности надколенника, оценивали состояние удерживателей надколенника, складки верхнего и бокового заворота, наличие внутрисуставных свободных хондромных тел, со- стояние менисков и сухожилий коленного сустава. После этого производили разрез кожи в области гусиной лапки, выделяли сухожилие m. gracilis длиной 20–24 см. С помощью специальных устройств из m. gracilis формировали трансплантат длиной 18–22 см. После этого производили разрез кожи до 4 см по медиальной поверхности надколенника, обнажали его внесуставную медиальную поверхность и с помощью фрез диаметром 0,4 см формировали два туннеля под углом 45°, концы которых соединяли и образовывали единый туннель. Определяли оптимальную точку для места прикрепления концов сухожилия по медиальной поверхности надмышелка бедра, чтобы не повредить зоны роста (в детском и подростковом возрасте), и формировали горизонтальный канал. Концы приготовленного сухожилия проводили между капсулой и поверхностной фасцией через туннель надколенника с помощью специальных инструментов, после чего соединяли дистальные концы. Под наблюдением артроскопа производили латеральный релиз и рассекали рубцово измененные наружные стабилизаторы надколенника, выполняли мобилизацию надколенника. В положении сгибания коленного сустава до 150º проводили натяжение за лигатуры сухожилия нежной мышцы до достижения конгруэнтности в пателло-феморальном сочленении, контролируемой артроскопически. Концы сухожилий фиксировали в туннеле, образованном в медиальном надмыщелке бедра, с помощью биодеградируемого винта, после физиологического расположения надколенника. После ушивания раны накладывали гипсовый тутор на нижнюю конечность в состоянии разгибания коленного сустава 180º сроком на 4 недели.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как сказано выше, рассматриваемая патология чаще встречается у женщин, и преобладают больные наиболее трудоспособного возраста – от 18 до 35 лет – 27 (96,4 %) человек. На основании проведенных исследований нами предложена модифицированная классификация рассматриваемой патологии. Разработанная классификация зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности РУз (№ DGU7638 от 27.12.2019).

Больных со смещением надколенника 1 степени в наблюдаемой выборке не было. Смещение надколенника 2 степени (средней) отмечено у 3 (10,7 %) пациентов, в 25 (89,3 %) случаях из 28 смещение надколенника было 3 степени (тяжелой). У 5 (17,8 %) пациентов из 28 наблюдалось повреждение m. vastus medialis, у 23 (82,2 %) больных определено повреждение и дефект retinaculum patella mediale, которые послужили основным показанием к проведению хирургического лечения.

По данным рентгенографии и МРТ у пациентов определялся угол ложа надколенника до операции, составивший 105,2 ± 0,68º (размах индивидуальных показателей 102–116º), и после операции - 145,9 ± 0,99º (индивидуальный размах данных 140–158º).Угол лате-рализации собственной связки до операции 45,8 ± 1,26º (с индивидуальным размахом показателей 19–50º), после операции – 17,2 ± 0,15º (16–18º), угол Q до операции 34,8 ± 0,71º (24–40º), после операции 16,3 ± 0,18º (15–18º), индекс Insall-Salvati до операции 1,20 ± 0,003º (1,14–1,24º), после операции 1,04 ± 0,002º (1,02–1,06º), угол открытия надколенника по Wiberg-Baumgartl до операции 94,8 ± 0,7º (90–104º), после операции 131,9 ± 1,1º (120–140º) (табл. 1). Как видно из представленных данных, после операции отмечена нормализация показателей (р < 0,001).

Из таблицы 1 видно, что угол конгруэнтности по Merchant до операции в среднем составил 16,9 ± 0,19º (размах индивидуальных показателей 15–19º), после операции 8,03 ± 0,11º (7–9º), угол наклона надколенника до операции 1,18 ± 0,03º (0,8–1,5º), после операции 2,0 ± 0,12º (1,9–2,1º), пателло-феморальный индекс по Laurin до операции 0,94 ± 0,02º (0,8–1,3º), после операции 1,59 ± 0,012º (1,5–1,7º).

По опроснику Kujala у 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью смещения и у 18 (64,3 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника в ближайшем периоде наблюдались отличные результаты, у 6 (21,4 %) пациентов с 3-й степенью наблюдались хорошие результаты и у 1 (3,6 %) пациента за счет наличия синовита, бурсита и боли в коленном суставе отмечались удовлетворительные результаты. Неудовлетворительных результатов не отмечено. По шкале Лисхольма у пролеченных 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью смещения надколенника и у 16 (57,2 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника результаты оценивались на «отлично», у 9 (32,1 %) пациентов с 3-й степенью смещения результаты оценены на «хорошо» из-за наличия боли в области надколенника.

Таблица 1

Рентгенологические и МРТ-критерии коленного сустава до и после операции, выполненной по предложенной методике (n = 28)

|

Критерий |

До операции, º |

После операции, º |

|

Угол ложа надколенника |

105,2 ± 0,68 |

145,9 ± 0,99 |

|

Угол латерализации собственной связки |

45,8 ± 1,26 |

17,2 ± 0,15 |

|

Угол Q |

34,8 ± 0,71 |

16,3 ± 0,18 |

|

Индекс InsallSalvati |

1,20 ± 0,003 |

1,04 ± 0,002 |

|

Угол открытия надколенника по Wiberg-Baumgartl |

94,8 ± 0,7 |

131,9 ± 1,1 |

|

Угол конгруэнтности по Merchant |

16,9 ± 0,19 |

8,03 ± 0,11 |

|

Угол наклона надколенника |

1,18 ± 0,03 |

2,0 ± 0,12 |

|

Пателло-феморальный индекс по Laurin |

0,94 ± 0,02 |

1,59 ± 0,012 |

По критериям оценки опросника Kujala и шкалы Лисхольма в отдаленном периоде у 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью и у всех 25 (89,3 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника результаты оценивались на «отлично» (табл. 2).

По опроснику Kujala у 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью смещения и у 18 (64,3 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника в ближайшем периоде наблюдались отличные результаты, у 6 (21,4 %) пациентов с 3-й степенью наблюдались хорошие результаты и у 1 (3,6 %) пациента за счет наличия синовита, бурсита и боли в коленном суставе отмечались удовлетворительные результаты. Неудовлетворительных результатов не отмечено. По шкале Лисхольма у пролеченных 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью смещения надколенника и у 16 (57,2 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника результаты оценивались на «отлично», у 9 (32,1 %) пациентов с 3-й степенью смещения результаты оценены на «хорошо» из-за наличия боли в области надколенника. По критериям оценки опросника Kujala и шкалы Лисхольма в отдаленном периоде у 3-х (10,7 %) пациентов со 2-й степенью и у всех 25 (89,3 %) пациентов с 3-й степенью смещения надколенника результаты оценивались на «отлично» (табл. 2).

В ближайшем периоде после операции (табл. 3) по опроснику Kujala критерий “хромота” оценен у всех пациентов на «отлично» - в 5 баллов; критерий «поддержка надколенника» (тейп, брейс) в среднем оценен в 4,78 ± 0,11 балла (размах индивидуальных показателей 3–5 баллов); критерий «ходьба» – в 4,07 ± 0,17 балла (3– 5); критерий «подъем и спуск по лестнице» – в 9,21 ± 0,18 (8–10); критерий «приседания» – в 4,67 ± 0,08 (3–5)

балла; критерий «бег» – в 9,21 ± 0,18 (8–10); критерий «прыжки» – в 9,46 ± 0,22 (8–10); критерий «длительное нахождение в положении сидя с согнутыми ногами» – в 9,78 ± 0,11 (8–10); симптом «боль» – в 9,92 ± 0,07 (8–10); «отек» – в 9,57 ± 0,15 (8–10) балла.

Нестабильность надколенника в ближайшем периоде была устранена у всех пациентов, поэтому критерий был оценен на 10,0 баллов. Следующий критерий по опроснику Kujala - атрофия мышц бедра - в ближайшем периоде был оценен в 4,07 ± 0,19 (3–5) балла; ограничение движений в коленном суставе в ближайшем периоде в 4,28 ± 0,18 (3–5), общий показатель по всем критериям составил 94,07 ± 0,92 балла (табл. 3).

Вследствие наличия после операции у 3-х пациентов атрофии мышц бедра и ограничения сгибания КС результат по опроснику Kujala в отдаленном периоде был оценен на 4,92 ± 0,07 балла, по остальным 11 критериям все показатели были восстановлены до значений нормы.

При оценке по шкале Лисхольма в ближайшем и отдаленном периодах по критериям «хромота и использование дополнительных средств опоры» результат у всех пациентов составил 5,0 баллов. Нестабильности сустава в ближайшем и отдаленном периодах не наблюдалось, показатель составил 25,0 баллов. Боль в ближайшем периоде отмечалась у 6 пациентов, средний балл составил 21,78 ± 0,46 (20–25), в отдаленном периоде – 24,78 ± 0,17 (20–25); отеки за счет синовита и бурсита в ближайшем периоде отмечались у 3-х пациентов, результат был оценен в 9,42 ± 0,26 (6-10) балла, в отдаленном периоде за счет ликвидации симптомов воспаления у всех пациентов результат был оценен на 10,0 баллов.

Таблица 2

Результаты лечения больных с привычным вывихом надколенника по предложенной методике (n = 28)

|

Критерий оценки |

Степень смещения |

Результат |

Всего |

|||

|

отличный |

хороший |

удовл. |

неудовл. |

|||

|

Опросник Kujala, ближайший период |

1 (легкая) |

– |

– |

– |

– |

28 (100 %) |

|

2 (средняя) |

3 (10,7 %) |

– |

||||

|

3 (тяжелая) |

18 (64,3 %) |

6 (21,4 %) |

1 (3,6 %) |

– |

||

|

Опросник Kujala, отдаленный период |

1 (легкая) |

– |

– |

– |

– |

28 (100 %) |

|

2 (средняя) |

3 (10,7 %) |

– |

– |

– |

||

|

3 (тяжелая) |

25 (89,3 %) |

– |

– |

– |

||

|

Шкала Лисхольма, ближайший период |

1 (легкая) |

– |

– |

– |

– |

28 (100 %) |

|

2 (средняя) |

3 (10,7 %) |

– |

– |

– |

||

|

3 (тяжелая) |

16 (57,2 %) |

9 (32,1 %) |

– |

– |

||

|

Шкала Лисхольма, отдаленный период |

1 (легкая) |

– |

– |

– |

– |

28 (100 %) |

|

2 (средняя) |

3 (10,7 %) |

– |

– |

– |

||

|

3 (тяжелая) |

25 (89,3 %) |

– |

– |

– |

||

Таблица 3

Ближайшие и отдаленные результаты лечения привычного вывиха надколенника и оценка по опроснику Kujala и шкале Лисхольма

|

Критерий оценки Kujala |

Критерий оценки Лисхольма |

|||

|

ближайший результат |

отдаленный результат |

ближайший результат |

отдаленный результат |

|

|

Хромота |

5 |

5 |

5 |

5 |

|

Поддержка (надколенник, тейп, брейс) |

4,78 ± 0,11 |

5 |

||

|

Ходьба |

4,07 ± 0,19 |

5 |

||

|

Ходьба по лестнице |

9,21 ± 0,18 |

10 |

10 |

10 |

|

Приседания |

4,67 ± 0,08 |

5 |

||

|

Бег |

9,21 ± 0,18 |

10 |

||

|

Прыжки |

9,46 ± 0,22 |

10 |

||

|

Длительное нахождение в положении сидя с согнутыми ногами |

9,78 ± 0,11 |

10 |

4,67 ± 0,08 |

4,85 ± 0,06 |

|

Боль |

9,92 ± 0,07 |

10 |

21,78 ± 0,46 |

24,78 ± 0,17 |

|

Отек |

9,57 ± 0,15 |

10 |

||

|

Нестабильность коленной чашечки (вывих) |

10 |

10 |

||

|

Атрофия мышц бедра |

4,07 ± 0,19 |

4,92 ± 0,07 |

||

|

Ограничение сгибания |

4,28 ± 0,18 |

4,92 ± 0,07 |

||

|

Использование дополнительных средств опоры |

5 |

5 |

||

|

Наличие блокирования сустава |

13,57 ± 0,43 |

15 |

||

|

Наличие нестабильности сустава |

25 |

25 |

||

|

Припухлость сустава |

9,42 ± 0,26 |

10 |

||

|

Общий балл |

94,07 ± 0,92 |

99,8 ± 0,09 |

94,3 ± 0,89 |

99,6 ± 0,18 |

|

Койко-день |

4,89 ± 0,33 |

|||

|

Срок иммобилизации |

19,7 ± 0,22 |

|||

По критерию «подъем и спуск по лестнице» патологических изменений как в ближайшем, так и в отдаленном периоде не наблюдалось, и результат составил 10,0 баллов; показатели по критерию «приседание на корточках» у 3-х пациентов в ближайшем периоде оценены в 4,67 ± 0,08 (4–5) балла, в отдаленном периоде в 4,85 ± 0,06 (4—5) балла. В данной группе общий показатель в ближайшем периоде составил 94,3 ± 0,89 балла, в отдаленном – 99,6 ± 0,18 балла. Показатель среднего койко-дня составил 4,89 ± 0,33, срок иммобилизации – 19,7 ± 0,02 дня (см. табл. 3).

У всех пациентов, с учетом степени смещения и типа повреждения мягких тканей медиальной поверхности надколенника, применение разработанного способа лечения обеспечило восстановление нормального состояния КС с уменьшением осложнений в послеоперационном периоде.

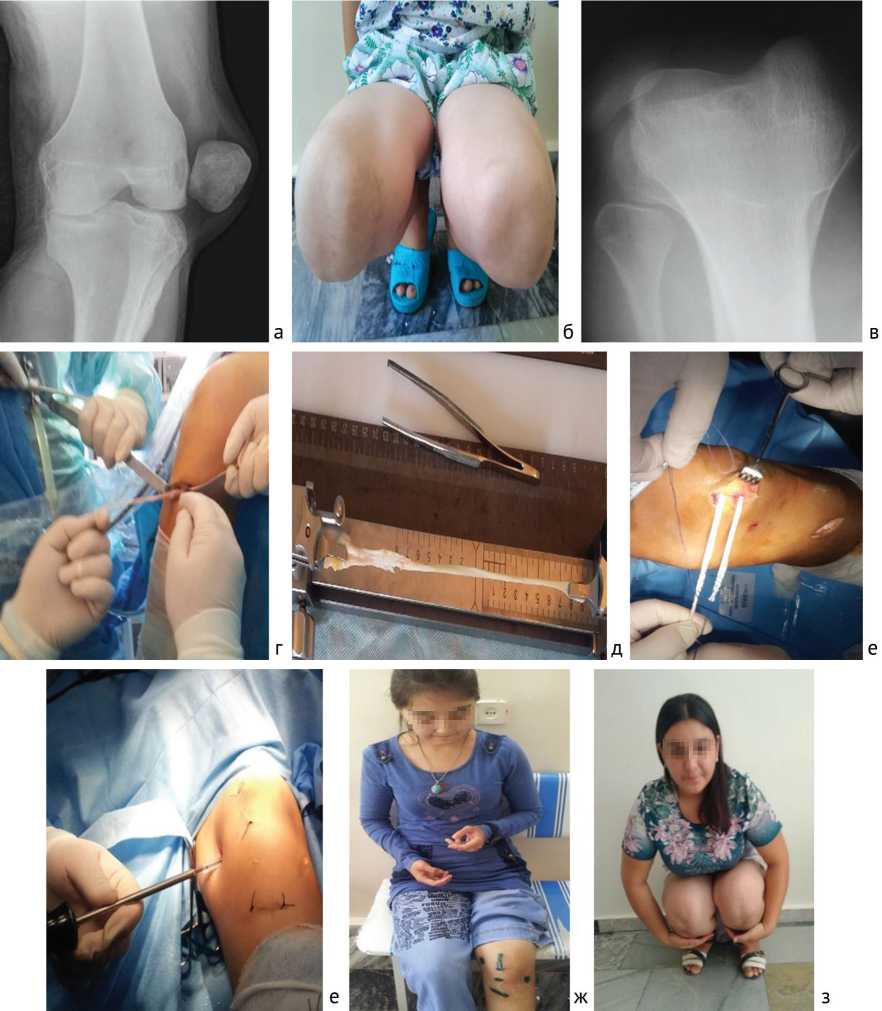

Клинический пример. Пациентка К., 1998 г.р., поступила 10.10.2016, выписана 13.10.16. Анамнез: последние 5–6 месяцев появились жалобы на вывих левого надколенника вследствие падения на улице. Пациентка периодически самостоятельно вправляла надколенник, никуда не обращалась. Вправляла самостоятельно примерно 15–20 раз. 10.10.16 г. обратилась в отделение спортивной травмы РСНПМЦТО МЗ РУз и была госпитализирована с диагнозом «Привычный вывих левого надколенника, вторичный синовит» с целью оперативного лечения. На МРТ - признаки повреждения и дефекта медиального ретинакулума надколенника, сухожилия латеральной мышцы бедра. Вторичный синовит. УЗИ коленного сустава: определяется вывих левого надколенника, надколенник смещен кнаружи (3-я степень). На рентгенограмме определяются признаки латеропозиции левого надколенника.

При локальном осмотре определяется гипермобильность левого надколенника со смещением в латеральную сторону, движения надколенника безболезненны. Пальпация левого коленного сустава болезненна, обнаруживаются явные признаки флюктуации. При сгибании левой нижней конечности в коленном суставе отмечается вывих надколенника кнаружи. Движения в коленном суставе: разгибание в правом коленном суставе - 180°, в левом - 180°; сгибание в правом коленном суставе – 45º, сгибание в левом коленном суставе – 90º; амплитуда движений справа – 140º, слева – 120º; окружность средней трети правого бедра – 47,0см, средней трети левого бедра – 46,0 см, нижней трети правого бедра – 38,0 см, нижней трети левого бедра – 36,5 см. После вышеописанных исследований больной 11.10.16 г. проведена операция «Артроскопия левого коленного сустава, аутопластическая стабилизация надколенника сухожилием m. gracilis c применением биодеградируемого шурупа». Пациентка после операции находилась под наблюдением в отделении 3 дня. Заживление ран первичным натяжением. Была наложена шина-тутор на 2 недели. После снятия шины назначены физиотерапевтические процедуры. Пациентка функционально, клинически и рентгенологически в ближайшем и отдаленном периоде восстановилась полностью, осложнений не наблюдалось (рис. 1).

Рис. 1. Пациентка К.: а – рентгенограмма коленного сустава в прямой проекции до операции; б – вид коленных суставов пациентки спереди перед операцией; в – рентгенограмма коленного сустава в аксиальной проекции перед операцией; г – разрез кожи в области гусиной лапки и выделение сухожилия m. gracilis; д – формирование трансплантата из сухожилия m. gracilis с помощью специальных устройств; е – проведение приготовленного трансплантата через туннель надколенника с помощью специальных инструментов; ж – фиксация концов сухожилий в медиальном надмышелке бедра с помощью биодеградируемого винта; з – внешний вид больной на 3-и сутки после операции; и – внешний вид больной в отдаленном периоде после операции

ОБСУЖДЕНИЕ

В последние годы авторы разных школ предлагают различные методики устранения привычного вывиха надколенника, например, операцию, включающую проксимализацию бугорка большеберцовой кости; освобождение бокового удерживателя сухожилий мышц; остеотомию Фулкерсона бугорка большеберцовой кости с обширным боковым высвобождением; медиализацию большеберцовой кости; остеотомию дистального отдела бедренной кости; фиксацию аутологичного трансплантата на бедре; трансплантацию сухожилия ипсилатеральной m. gracilis и реконструкцию медиальной надко- ленниково-бедренной связки; открытую клиновидную варусную корригирующую остеотомию дистального отдела бедренной кости при 20º вальгусной деформации колена. Все эти методики эффективны при лечении бокового привычного вывиха надколенника у пациентов со зрелым скелетом и тяжелой контрактурой четырехглавой мышцы бедра [2–4, 7, 8, 10–13, 17, 22, 26–33].

Зарубежные авторы предлагают методы реконструкции медиальной надколенниково-бедренной связки, используя двухцепочечный аутотрансплантат из m. semitendinosus, щадящий линию бедренной кости при незакрытой эпифизарной линии, с коррекцией после остеотомии дистального отдела бедренной кости и перестройкой мягких тканей, включая боковые выпуски, обеспечивающие приемлемые ближайшие результаты лечения нестабильности надколенника [34–37].

Авторами из Российского научного центра травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова предлагается метод реконструктивной операции на разгибательном аппарате коленного сустава с медиальным перемещением собственной связки надколенника с частью надкостницы бугристости большеберцовой кости, центрацией собственной связки надколенника по его оси и фиксацией рассасывающимся шовным материалом. При этом для проведения ранней разработки надколенника авторы проводят фиксацию аппаратом Илизарова, который защищает собственную связку от растяжения при сгибательных движениях коленного сустава [20]. Получены хорошие функциональные результаты после использования аппарата Илизарова, что подтверждается электронейромиографическим исследованием мышц бедра и голени [19].

Другие авторы провели исследование с использованием компьютерной технологии, при котором в зависимости от величины латерального смещения связки надколенника применяли миофасциопластические методы без или с медиальным перемещением связки надколенника [20].

Российские авторы [1, 18] при привычном и рецидивирующем вывихе надколенника легкой и средней степени без латерализации собственной связки использовали миофасциопластический метод, который заключается в рассечении фиброзной капсулы и сухожильно-связочного аппарата с латеральной стороны надколенника по Фрид-ланду и укреплении этих же структур с медиальной стороны надколенника по Бондаренко. Ими же при вывихе надколенника легкой и средней степени без латерализа-ции собственной связки при наличии наружной торсии бедра, осевых деформаций и сгибательной контрактуры не более 150º осуществлялась надмыщелковая корригирующая остеотомия по Тренделенбургу в сочетании с вышеуказанным миофасциопластическим методом [1, 18].

При вывихе надколенника средней и тяжелой степени этими авторы применяли оригинальный способ реконструктивной операции на разгибательном аппарате коленного сустава, который заключается в рассечении вышеуказанных структур с латеральной стороны надколенника со смещением наружной широкой и прямой мышц медиально, не разделяя и не отсекая сухожилия их друг от друга, при этом, собственная связка перемещается медиально «до соосности с правильной осью конечности», а сухожильно-связочный аппарат и фиброзная капсула рассекаются вдоль медиально от надколенника и сшиваются дублированием лоскутов [1].

Известно ещё одно сообщение, в котором исследователями проведено два типа оперативных вмешательств – пластика бедренно-надколенниковой связки пациентам основной группы и транспозиция бугристости большеберцовой кости у пациентов контрольной группы с предшествующим артроскопическим исследованием поврежденного сустава [21]. Анализируя результаты лечения, данные авторы приходят к заключе- нию, что пластика бедренно-надколенниковой связки является эффективным способом, но выполнение этого вмешательства ограничено в связи с дисплазией пател-ло-феморального сочленения [21].

Так авторами из РНИИТО имени Р.Р. Вредена предлагается способ оперативного лечения, при котором выполняется диагностическая артроскопия, затем при визуальном контроле рассекается участок капсулы в латеральном отделе коленного сустава и производится шов ретинакулума в противоположном медиальном отделе с наложением фиксаторов, которые позволяют стабилизировать надколенник [25]. При применении данного метода у 38 больных рецидивов вывиха надколенника не отмечено [24].

Известен также способ артроскопической реинсер-ции при латеральных вывихах надколенника и способ восстановления медиальной пателло-феморальной связки с использованием трансплантата сухожилия полусухо-жильной или нежной мышц, который позволил авторам восстановить конгруэнтность пателло-феморального сустава и биомеханику медиального динамического стабилизатора – m. vastus medialis obliquus, а также минимизировать травматичность выполняемой операции [38, 39].

А.Ю. Терсков (1998) в зависимости от наличия разных симптомов при синдроме нарушения равновесия надколенника предлагает различные хирургические тактики – рассечение латеральных связок, поддерживающих надколенник при мягкотканном дисбалансе, низведение надколенника при высоком стоянии его, пластику медиального отдела капсулы коленного сустава при аплазии медиального отдела, удерживающего надколенник, и т.д. [39].

С.В. Архипов (1985) [1] считает оперативное лечение показанным при рецидивирующем и привычном вывихе надколенника с повторными смещениями, нарушении опорно-двигательной функции конечности, хондромаляции надколенника II и III стадии, прогрессирующих дегенеративно-дистрофических изменениях в коленном суставе.

При применении методов хирургического лечения привычного вывиха надколенника, предложенных выше различными авторами разных школ, отмечаются различные осложнения (нестабильность надколенника, повторный рецидивирующий вывих, артроз, воспаления и контрактуры), встречающиеся нередко.

Предложенный нами новый метод хирургического лечения привычного вывиха надколенника имеет ряд преимуществ, продемонстрированных полученными результатами: фиксация надколенника обеспечивает его стабильность, за счет чего поврежденные мягкие ткани медиальной поверхности надколенника восстанавливаются в короткие сроки; метод отличается малой инва-зивностью, меньшим объемом кровоизлияния в суставную сумку; операция осуществляется без повреждения суставной капсулы; не требует длительного наложения наружных фиксаторов, за счет этого появляется возможность раннего проведения реабилитационных мероприятий (физиотерапия, разработка суставов). У больных наблюдается раннее восстановление трудоспособности. У оперированных по нашему методу больных не отмечалось осложнений, что позволяет предположить достаточную эффективность разработанной нами методики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты предложенного и апробированного на моноцентровой когорте метода хирургического лечения привычного вывиха надколенника с разной степенью его смещения и повреждением мягкотканных структур медиальной поверхности коленного сустава показывают достоверное восстановление анатомо-функционального состояния коленного сустава и отсутствие значимых осложнений. Ключевыми аспектами технологии являются четкое предоперационное планирование тактики оперативного лечения с учетом степени смещения и по- вреждения мягких тканей медиальной поверхности надколенника, а также применение артроскопии коленного сустава, аутопластической стабилизации надколенника трансплантатом из сухожилия m. gracilis c применением биодеградируемого шурупа.

Использование предложенной технологии лечения способствует раннему проведению реабилитационных мероприятий и полному клиническому и анатомическому восстановлению функций конечности в отдаленном послеоперационном периоде.

Список литературы Новый метод хирургического лечения пациентов с привычным вывихом надколенника: анализ первичных результатов

- Архипов С.В. Клиника, диагностика и лечение вывихов надколенника у взрослых: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1985. 15 с.

- Batra S. Recurrent dislocation is different from habitual dislocation of patella // Int. Orthop. 2014. Vol. 38, No 10. P. 2223. DOI: 10.1007/s00264-014-2472-1.

- Medial patella retinaculum plasty for treatment of habitual patellar dislocation in adolescents / G. Ji, F. Wang, Y. Zhang, B. Chen, L. Ma, J. Dong // Int. Orthop. 2012. Vol. 36, No 9. P. 1819-1825. DOI: 10.1007/s00264-012-1544-3.

- Vastus lateralis fibrosis in habitual patella dislocation: an MRI study in 28 patients / K.A. Lai, W.J. Shen, C.J. Lin, Y.T. Lin, C.Y. Chen, K.C. Chang // Acta Orthop. Scand. 2000. Vol. 71, No 4. P. 394-398. DOI: 10.1080/000164700317393402.

- First-time patellar dislocation with resultant habitual dislocation two years later, which was not demonstrated on plain X-rays halfway: a case report / S. Ohki, H. Enomoto, E. Nomura, H. Tanikawa, Y. Niki, H. Matsumoto, Y. Toyama, Y. Suda // Sports Med. Arthrosc. Rehabil. Ther. Technol. 2010. Vol. 2. P. 23. DOI: 10.1186/1758-2555-2-23.

- Wang F., Ji G. Reply to "recurrent dislocation is different from habitual dislocation of patella" // Int. Orthop. 2014. Vol. 38, No 10. P. 2225. DOI: 10.1007/s00264-014-2482-z.

- Wirth T. Patellaluxationen // Unfallchirurg. 2011. Vol. 114, No 5. P. 388-395. DOI: 10.1007/s00113-011-1968-z.

- The outcomes of the modified Fulkerson osteotomy procedure to treat habitual patellar dislocation associated with high-grade trochlear dysplasia / H. Chen, D. Zhao, J. Xie, Q. Duan, J. Zhang, Z. Wu, J. Jiang // BMC Musculoskelet. Disord. 2017. Vol. 18, No 1. P. 73. DOI: 10.1186/s12891-017-1417-4.

- Попков А.В., Буравцов П.П. Привычный вывих надколенника после гематогенного остеомиелита нижней конечности // Гений ортопедии. 2001. № 1. С. 32-34.

- Treatment of habitual patellar dislocation in an adult by isolated medial patellofemoral ligament reconstruction / Y. Bohu, M. Thaunat, N. Lefevre, S. Klouche, S. Herman, Y. Catonne // Case Rep. Orthop. 2014. Vol. 2014. 647272. DOI: 10.1155/2014/647272.

- Choufani C., Barbier O., Versier G. Patellar lateral closing-wedge osteotomy in habitual patellar dislocation with severe dysplasia // Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2015. Vol. 101, No 7. P. 879-882. DOI: 10.1016/j.otsr.2015.07.019.

- A novel functional correction method for habitual patellar dislocation using autologous hamstring tendon: a case report / Y. Ikuta, N. Adachi, M. Deie, M. Ishikawa, A. Nakamae, M. Ochi // J. Pediatr. Orthop. B. 2017. Vol. 26, No 5. P. 465-469. DOI: 10.1097/BPB.0000000000000431.

- Factors Affecting the Outcomes of Double-Bundle Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction for Recurrent Patellar Dislocations Evaluated by Multivariate Analysis / K. Kita, Y. Tanaka, Y. Toritsuka, H. Amano, R. Uchida, R. Takao, S. Horibe // Am. J. Sports Med. 2015. Vol. 43, No 12. P. 2988-2996. DOI: 10.1177/0363546515606102.

- Tibial Tubercle Proximalization: A Novel Technique to Lengthen the Extensor Mechanism in Skeletally Mature Patients with Lateral Habitual Patellar Dislocations / G.Y. Song, H. Feng, H. Zhang, J. Zhang, Z.J. Zhang // Orthop. J. Sports Med. 2019. Vol. 7, No 3. DOI: 10.1177/2325967119831642.

- Anatomic medial patellofemoral ligament reconstruction using patellar suture anchor fixation for recurrent patellar instability / S.Y. Song , I.S. Kim, H.G. Chang, J.H. Shin, H.J. Kim, Y.J. Seo // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2014. Vol. 22, No 10. P. 2431-2437. DOI: 10.1007/s00167-013-2730-6.

- Thaunat M., Erasmus P.J. Recurrent patellar dislocation after medial patellofemoral ligament reconstruction // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2008. Vol. 16, No 1. P. 40-43. DOI: 10.1007/s00167-007-0418-5.

- Incidence and radiologic predictor of postoperative patellar instability after Fulkerson procedure of the tibial tuberosity for recurrent patellar dislocation / E. Tsuda, Y. Ishibashi, Y. Yamamoto, S. Maeda // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2012. Vol. 20, No 10. P. 2062-2070. DOI: 10.1007/s00167-011-1832-2.

- Герцен И.Г., Грунтовский В.И. Способ предупреждения рецидивов и повышения эффективности оперативного лечения врожденного вывиха надколенника // Ортопедия, травматология и протезирование. 1981. № 6. С. 50-52.

- Шеин А.П., Сизова Т.В., Буравцов П.П. ЭМГ-характеристики функционального состояния мышц нижних конечностей у больных с латеральным вывихом надколенника до и в различные сроки после оперативного лечения // Гений ортопедии. 2003. № 1. С. 31-35.

- Буравцов П.П., Гореванов Э.А., Мурадисинов С.О. Методы лечения вывиха надколенника в отечественных и зарубежных публикациях (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2006. № 3. С. 69-72.

- Новиков Д.А., Маланин Д.А., Сучилин И.А. Анатомическое обоснование хирургического метода пластики внутренней бедренно-надко-ленниковой связки при привычном вывихе надколенника // Медицинский альманах. 2011. №. 6 (19). С. 258-262.

- Nomura E., Inoue M. Surgical technique and rationale for medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation // Arthroscopy. 2003. Vol. 19, No 5. P. E47. DOI: 10.1053/jars.2003.50167.

- Ntagiopoulos P.G., Byn P., Dejour D. Midterm results of comprehensive surgical reconstruction including sulcus-deepening trochleoplasty in recurrent patellar dislocations with high-grade trochlear dysplasia // Am. J. Sports Med. 2013. Vol. 41, No 5. P. 998-1004. DOI: 10.1177/0363546513482302.

- Буравцов П.П., Мальцева Л.В. Новые подходы к лечению вывиха надколенника // Гений ортопедии. 2008. № 1. С. 63-66.

- Волоховский Н.Н. Оперативное лечение вывихов надколенника у взрослых: автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 2004. 31 с.

- Medial patellofemoral ligament reconstruction with lateral soft tissue release in adult patients with habitual patellar dislocation / T. Matsushita, R. Kuroda, D. Araki, S. Kubo, T. Matsumoto, M. Kurosaka // Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 2013. Vol. 21, No 3. P. 726-730. DOI: 10.1007/ s00167-012-2066-7.

- A "sandwich" method of reconstruction of the medial patellofemoral ligament using a titanium interference screw for patellar instability in skeletally immature patients / N. Kumahashi, S. Kuwata, T. Tadenuma, M. Kadowaki, Y. Uchio // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2012. Vol. 132, No 8. P. 10771083. DOI: 10.1007/s00402-012-1516-5.

- Lewallen L.W., McIntosh A.L., Dahm D.L. Predictors of recurrent instability after acute patellofemoral dislocation in pediatric and adolescent patients // Am. J. Sports Med. 2013. Vol. 41, No 3. P. 575-581. DOI: 10.1177/0363546512472873.

- Nelitz M., Dreyhaupt J., Lippacher S. Combined trochleoplasty and medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocations in severe trochlear dysplasia: a minimum 2-year follow-up study // Am. J. Sports Med. 2013. Vol. 41, No 5. P. 1005-1012. DOI: 10.1177/036354651347879.

- Reddy R.K., Kondreddi V. Treatment of habitual dislocation of patella in an adult arthritic knee // Indian J. Orthop. 2013. Vol. 47, No 6. P. 630-633. DOI: 10.4103/0019-5413.121599.

- Combined proximal and distal realignment procedures to treat the habitual dislocation of the patella in adults / H.C. Shen, K.H. Chao, G.S. Huang, R.Y. Pan, C.H. Lee // Am. J. Sports Med. 2007. Vol. 35, No 12. P. 2101-2108. DOI: 10.1177/0363546507305014.

- Treatment of habitual dislocation of patella with reconstruction of medial patellofemoral ligament combined with release of lateral retinaculum and medial transfer and advancement of tibial tuberosity under arthroscopy / L.C. Wu, H.B. Zhou, C. Zhang, L. Chen, C.L. Liu // Zhongguo Gu Shang. 2017. Vol. 30, No 11. P. 986-990. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0034.2017.11.003.

- Zhao J., Huangfu X., He Y. The role of medial retinaculum plication versus medial patellofemoral ligament reconstruction in combined procedures for recurrent patellar instability in adults // Am. J. Sports Med. 2012. Vol. 40, No 6. P. 1355-1364. DOI: 10.1177/0363546512439193.

- Hinton R.Y., Sharma K.M. Acute and recurrent patellar instability in the young athlete // Orthop. Clin. North Am. 2003. Vol. 34, No 3. P. 385-396. DOI: 10.1016/s0030-5898(03)00033-6.

- Surgical Treatment with Closing-Wedge Distal Femoral Osteotomy for Recurrent Patellar Dislocation with Genu Valgum / K.W. Nha, Y. Ha, S. Oh, V.P. Nikumbha, S.K. Kwon, W.J. Shin, B.H. Lee, K.B. Hong//Am. J. Sports Med. 2018. Vol. 46, No 7. P. 1632-1640. DOI: 10.1177/0363546518765479.

- Isolated medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation / M. Ronga, F. Oliva, U.G. Longo, V. Testa, G. Capasso, N. Maffulli // Am. J. Sports Med. 2009. Vol. 37, No 9. P. 1735-1742. DOI: 10.1177/0363546509333482.

- Distal Femoral Valgus and Recurrent Traumatic Patellar Instability: Is an Isolated Varus Producing Distal Femoral Osteotomy a Treatment Option? / P.L. Wilson, S.R. Black, H.B. Ellis, D.A. Podeszwa // J. Pediatr. Orthop. 2018. Vol. 38, No 3. P. e162-e167. DOI: 10.1097/BPO.0000000000001128.

- Рахманкулов Э.Н., Ширгазин Р.М. Реинсерция m. vastus medialis obliquus при латеральной дислокации надколенника: материалы I Евразийского конгр. травматологов-ортопедов // Центрально-Азиатский медицинский журнал. 2009. Т. 15, № 53, спец. вып. С. 200-202.

- Терсков А.Ю. Хирургия привычного вывиха надколенника // Анналы травматологии и ортопедии. 1998. № 1. С. 29-31.