Новый метод изучения микрофлоры мочи у облученных мышей

Автор: Иванов А.А., Шальнова Г.А., Мальцев В.Н., Уланова A.M., Ставракова Н.М., Булынина Т.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Радиационная медицина

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить возможность использования метода бумажных дисков для определения микробов в моче облученных мышей. Материал и методы. Изучали микрофлору мочи мышей (CBAxC57BI) F1 после воздействия у-лучей в дозах 5,0 (ЛД20/30), 6,5 Гр (ЛД^0/30), 7,0 и 10,0 (ЛД100/30) Гр при помощи нового метода бумажных дисков (0=5 мм), которые пропитывали одной каплей мочи и помещали на поверхность твердой питательной среды Эндо. Методику апробировали на модели эндогенной инфекции при острой лучевой болезни мышей. Пробы инкубировали в течение одних суток в термостате при 37°С и учитывали число дисков с ростом бактерий. Результаты. Установлено усиление бактериурии в зависимости от дозы воздействия радиации. Эффект начинает проявляться в латентный период острой лучевой болезни, достигает максимальной выраженности в ее разгар и нормализуется в восстановительный период. Из мочи облученных животных выделяли кишечные палочки, протеи и энтерококки. Заключение. Для изучения микрофлоры мочи облученных мышей пригоден метод бумажных дисков. Он прост в исполнении, экономичен и демонстративен.

Бумажные диски, моча, острая лучевая болезнь, среда эндо, у-лучи

Короткий адрес: https://sciup.org/14917868

IDR: 14917868

Текст научной статьи Новый метод изучения микрофлоры мочи у облученных мышей

-

1 Вв едение. Актуальность бактериологического контроля состояния мочевыделительной системы в радиобиологических исследованиях не вызывает сомнения. Для выявления бактериурии используют различные лабораторные методики: бактериологические, микроскопические, химические, иммунологические [1, 2]. Они предназначены для обследования людей, требуют взятия большого количества мочи и неприменимы для работы с мелкими лабораторными животными. В предыдущих наблюдениях использовали бумажные диски для изучения микрофлоры ротовой полости у крыс и собак [3, 4].

Цель настоящего исследования: изучить возможность использования метода бумажных дисков для определения микробов в моче облученных мышей.

Материал и методы. Бумажные диски из фильтровальной бумаги получали при помощи канцелярского дырокола. Их стерилизовали в сухожаровой печи при 160оС в течение 1,5 часа. Диски фиксировали прокаленным и остуженным пинцетом, пропитывали второй каплей выделяемой мышами мочи прямо у наружного отверстия мочеиспускательного канала. Пропитанные мочой диски помещали на поверхность твердой питательной среды Эндо в чашке Петри. На одной чашке диаметром 9 см можно разместить 20 и более дисков. Чашки Петри с посевами выдерживали в термостате при 37оС. Через сутки учитывали рост микробов. Данные о высеваемости бактерий из мочи зарегистрированы. Идентификацию выросших культур проводили по характеру их роста на питательной среде, окраске по Грамму и биохимическим пробам.

В опытах использованы мыши (CBА×C57Bl) F1 массой около 20 г, самцы и самки из питомника «Столбовая». Контрольные наблюдения выполнены на интактных мышах (биоконтроль). Мышей подвергали воздействию γ-лучей на установке «Рокус-М» в дозах 5,0 (ЛД20/30), 6,5 Гр (ЛД80/30), 7,0 и 10,0 (ЛД100/30) Гр при мощности 1 Гр/мин, что приводило к развитию у них кишечной (7,0 и 10,0 Гр) или костномозговой (5,0; 6,5 Гр) формы ОЛБ. Наблюдения проведены на группах мышей, в каждой из которых было по 20 животных.

Мышей обследовали в различные сроки после воздействия излучения; интактных - одновременно с облучеными. Опыты проводили с учетом «Правил проведения опытов с использованием экспериментальных животных. Приложение Е» (приказ МЗ СССР от 12.08. 1977 г. № 755).

Результаты полученных наблюдений обработаны при помощи стандартных методов вариационной статистики [5, 6], иллюстрируются рисунком.

При статистической обработке полученных результатов определяли значения средних арифметических в группах, их стандартные ошибки, статистическую значимость показателей между различными группами (критерий χ2), корреляцию (r) между смертностью мышей в группах и высеваемостью микробов из мочи. С этой целью использовали компьютерную программу Biostat.

Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, 46.

Тел.: 8-499-190-96-35; 8-903-159-40-91

Результаты. В группе биоконтроля, судя по суммарным данным, погибло 5 мышей из 65 (7,7±3,3%), что можно объяснить наличием в группе ослабленных животных, из 65 посевов положительными у них были 17 (26,1±5,4%).

Радиационное воздействие в дозе 10,0 Гр приводило к гибели всех 80 мышей на 8-е сутки после облучения. При обследовании на 1-е и 2-е сутки после облучения из 160 анализов положительными были 101 (63,1±3,8%). При обследовании выживших животных перед гибелью (6-е и 7-е сутки ОЛБ) из 38 взятых проб все были положительными. Этот эффект по сравнению с группой биологического контроля статистически значим, χ2=32,8; р<0,001.

Радиационному воздействию в дозе 7,0 Гр подвергались 80 мышей, из которых погибло 76 (95%) На 6-е сутки ОЛБ было 24 положительных посевов из 80 (30,0%), на 12-е из 44 анализов положительными были 21 (47,7%), на 19-е сутки у 4 выживших животных рост был во всех пробах (100,0%). Эффект статистически значим по сравнению с группой биоконтроля, χ2=9,2; р=0,002.

Радиационному воздействию в дозе 6,5 Гр (М) было подвергнуто 40 мышей, из которых погибло 35 мышей (83,3%). На 7-е сутки ОЛБ из 30 посевов положительными были 26 (86,6%), в последующие сроки (12-е) 20 из 26 (76,9%) и на 19-е сутки 8 из 13 посевов были положительными (61,5%). На 27-е сутки ОЛБ зафиксирован 1 положительный посев из 10 (10,0%) и на 34-е сутки все посевы были отрицательными.

После воздействия излучения в дозе 5,0 Гр из 30 мышей пало 4 (13,3%). На 6-8-е сутки после облучения у этих мышей из 58 взятых проб положительными были 18 (31,0%). В группе биологического контроля гибели не было, из 10 взятых проб положительными были 3 (30%).

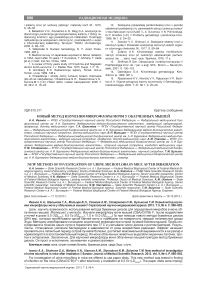

При сопоставлении данных отмечается корреляция между смертностью и высеваемостью микробов из мочи (рисунок).

У выживших животных на 30-е сутки после облучения в восстановительный период ОЛБ проведено 66 обследований, из которых 18 были положительными (27,3±5,5%). По сравнению с периодом разгара это снижение статистически значимо, χ2=28,0; р<0,001, но не отличается от показателей интактных мышей.

Таким образом, подводя итог проведенным исследованиям, можно отметить, что после воздействия излучения выделение микробов с мочой начинается в латентный период ОЛБ и достигает максимальной выраженности в период разгара болезни. Эффект зависит от дозы излучения, воздействующей на организм. Полученные данные созвучны со всеми проведенными ранее исследованиями по изучению эндогенной инфекции в облученном организме. Изучение бактериурии у мелких лабораторных животных (мышей) стало возможным только благодаря применению метода бумажных дисков.

Метод дисков позволил идентифицировать не только тип микробов, но и их вид. В первом опыте в группе биоконтроля из 49 посевов кишечные палочки высевались в двух случаях (4,1±2,8%), протей — в одном случае (2,0±2,0%), а энтерококки вообще не выделялись.

Корреляционная зависимость между смертностью мышей в группах и высеваемостью микробов из мочи. По оси абсцисс (Х) — процент смертности мышей в группах за 30 сут; по оси ординат (У) — процент высевов кишечной палочки из мочи.

П р и м еч а н и е : корреляционная зависимость может быть представлена в виде типовой формулы: у=а+bх или у=9,2+0,72х где а — показатель высеваемости микробов при нулевой смертности в группе; х — % смертности; у — % проб с ростом микробов; b — угловой коэффициент характеризует увеличение процента положительных посевов при увеличении смертности, r=0,92; t=5,03; р=0,04. Коэффициент аппроксимации, характеризующий среднее отклонение практических точек от теоретической кривой (£=9,3%), свидетельствует об адекватности формулы экспериментальным данным.

В группах облученных животных из 116 посевов кишечные палочки высевались в 18 (15,5±3,4%), протеи - в 34 (29,3±4,2%), энтерококки в 18 случаях (15,5±3,4%) [6]. В других опытах (46 посевов) кишечные палочки выделяли в 2 (4,3±3,0), энтерококки в 25 случаях (54,3±7,3%), а протей не определялся. В опыте, проведенном на самках, до и после облучения высевали только энтерококки.

Обсуждение. Использование метода бумажных дисков дало возможность оценить выраженность микробной контаминации мочи у облученных мышей. Судя по результатам идентификации выделенных культур, среди бактерий преобладали кишечные палочки, протеи и энтерококки. Полученные результаты созвучны с данными выделения уринокультур у больных, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС [7].

Использованный ранее метод посева бактериальной петлей для учета микробов в моче [1, 2] требует большого количества чашек Петри со средой Эндо (по одной на посев). Предлагаемый метод бумажных дисков является экономичным. На поверхности питательной среды можно размесить более двадцати дисков, пропитанных мочой.

Применение метода бумажных дисков существенно расширяет методические возможности проведения экспериментов на мелких лабораторных животных (мышах). В доступной нам литературе мы не встретили описания подобного метода обнаружения микробов в моче.

Заключение. Для изучения микрофлоры мочи облученных мышей пригоден метод бумажных дисков. Он прост в исполнении, экономичен и демонстративен. Метод бумажных дисков целесообразно использовать для мелких лабораторных животных (мышей), у которых трудноприменимы другие методы бактериологических исследований мочи.

Список литературы Новый метод изучения микрофлоры мочи у облученных мышей

- Меньшиков В. В. Клиническая и лабораторная аналитика. М., 2003. Т. 4. 283 с.

- Руководство по урологии. М.: Медицина. 1998. Т. 1. 395 с.

- Клемпарская Н.Н., Шальнова Г. А. Аутофлора как индикатор радиационного поражения организма. М., 1966. 207 с.

- Шальнова ГА. Метод определения количественного и качественного состава микрофлоры верхних дыхательных путей//Лаб. Дело. 1962. № 12. С. 24-26

- Каминский Л. С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных. М., 1964. 150 с.

- Лакин Т.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 2008. 291 с.

- Иванов А.А., Шальнова Г.А., Уланова A.M. Инфекционные процессы у больных острой лучевой болезнью, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС//Медицина труда и пром. экология. 2005. № 3. С. 1-7.