Новый памятник финального верхнего палеолита на побережье Красноярского водохранилища: стоянка Сидориха

Автор: Харевич В.М., Бочарова Е.Н., Зольников И.Д., Левицкая П.С., Харевич А.В., Павленок Г.Д., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты археологических работ на стоянки Сидориха (Хакасия, Красноярское водохранилище) в 2022 г. Стоянка была открыта в 2020 г. во время археологической разведки, проводившейся отрядом ИАЭТ СО РАН в береговой зоне Красноярского водохранилища. Помимо находок, обнаруженных в экспонированном состоянии, в двух шурфах-врезках археологический материал был зафиксирован в положении in situ. Стратиграфическая позиция культурного слоя позволила датировать его в рамках финального сартана. Основными целями работ 2022 г. стали определение степени сохранности памятника после максимального подъема воды в 2021 г., уточнение стратиграфической ситуации и сбор подъемного материала. Коллекция подъемного материала составила 115 экз. Система первичного расщепления характеризуется наличием нуклеусов крупных форм для пластин и отщепов и клиновидными микронуклеусами. Индустрия сколов представлена пластинами, пластинками, отщепами и разнообразными техническими сколами. В орудийном наборе преобладают концевые скребки и скребла на отщепах и пластинах. Типологический облик находок, полученных in situ и в экспонированном состоянии в 2020 и 2022 г., позволяет рассматривать их в рамках одного комплекса. По своим характеристикам: сочетанию в системе первичного расщепления крупных нуклеусов для пластин и клиновидных микронуклеусов; наличию в орудийном наборе концевых скребков на пластинах, ретушированных пластин и резцов, комплекс стоянки Сидориха следует отнести к кокоревской археологической культуре, бытовавшей на территории бассейна Енисея в финальном сартане. Особенностью стоянки Сидориха является ее расположение на высокой террасе р. Енисей, ранее подобное расположение отмечалось у более поздних объектов, датируемых рубежом плестоцена - голоцена.

Верхний палеолит, кокоревская культура, р. енисей, высокая терраса

Короткий адрес: https://sciup.org/145146433

IDR: 145146433 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0359-0364

Текст научной статьи Новый памятник финального верхнего палеолита на побережье Красноярского водохранилища: стоянка Сидориха

Высокие террасы р. Енисей заселялись древним человеком с начальных этапов верхнего палеолита [Лисицын, 2000]. Наиболее активно этот процесс происходил в финале плейстоцена – начале голоцена (стоянки Троицкая, Черемушки, Бюза II, Крутая и др.) [Акимова, Харевич, Попова, 2016; Харевич и др., 2014; Артемьев, Разгильдеева, При-лепская, 2019]. Число объектов развитого финального палеолита, расположенных на высоких террасах, относительно невелико. Одним из них является стоянка Сидориха.

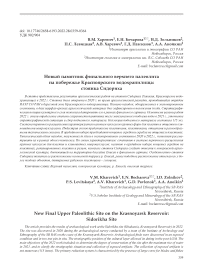

Стоянка Сидориха расположена в Республике Хакасия на левом берегу Красноярского водохранилища. Памятник приурочен к правому борту долины р. Сидорихи, к небольшому заливу, переходящему в овраг и удаленному от устья р. Сидорихи на 0,8 км (рис. 1, 1–3 ).

Стоянка Сидориха была открыта в 2020 г. отрядом ИАЭ СО РАН [Харевич и др., 2020]. Эпизодические сборы подъемного материала на приустьевых участках и в устье р. Сидорихи проводились Н.Ф. Лисицыным в 1980-х гг., однако собранная коллекция была малочисленной и невыразительной для выделения в самостоятельное местонахождение (С.Н. Лисицын, личное сообщение).

В 2020 г. с береговой отмели была собрана представительная коллекция археологического материал (110 экз.), включающая нуклеусы, направленные на получение пластин и отщепов, а также клиновидные микронуклеусы, скребла на отщепах, резец, разнообразные галечные орудия, отщепы, пластины и микропластины.

В береговом уступе было заложено три шурфа-врезки, в двух из которых (№ 1 и 2) был найден археологический материал. Культурный горизонт был зафиксирован на глубине 1,4 м в слое палево-бурых алевропесков. Основной материал был получен из шурфа-врезки 2. Коллекция артефактов, найденных in situ , включала торцовый микронуклеус, обломки микроядрища, скребло-унифас. Кроме этого, вблизи шурфа, в береговом обнажении найдены два чоппера на гальках. Фаунистический материал был представлен фрагментом трубчатой кости, ребра и позвонком крупного копытного [Харевич и др., 2020].

В июне 2022 г. археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН были возобновлены работы на стоянке Си-360

дориха. Основной целью работ стало определение сохранности культуросодержащих отложений после максимального подъема воды в 2021 г., сбор подъемного материала с разрушенной части стоянки и уточнение стратиграфической позиции культурного слоя. В ходе работ были расконсервированы шурфы 1 и 2 2020 г., углублен шурф 2.

В шурфе 1 был вскрыт следующий стратиграфический разрез (описание дано по юго-западной стенке) (рис. 1, 4 ):

0,0–0,25 м. Слой 1. Современная почва. Горизонт «А». Темно-серый гумусированный алеврит. Подошва неровная. Мощность 0,25 м;

0,25–0,7 м. Слой 2. Современная почва. Горизонт «В». Серый с белесоватыми разводами алеврит карбонизированный. Подошва неровная. Кровля подрезана подошвой вышележащего слоя. Мощность 0,45 м;

0,7–1,25 м. Слой 3. Палевый неслоистый алеврит с кротовинами, заполненными серым алевропе-ском. Подошва ровная, резкая. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,45 м;

1,25–1,5 м. Слой 4. Палево-бурый неслоистый алевропесок с кротовинами. Лёссовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0, 25 м;

1,5–1,55 м. Слой 5. Красновато-бурый алевро-песок с линзами и гнездами дресвы. Кровля и подошва малоамплитудно растасканы по вертикали. Горизонт размыва. Мощность до 5 см;

1,55–1,6 м. Слой 6. Культурный слой. Прослеживается по артефактам финала верхнего палеолита. Не имеет литологического выражения, отличающегося от слоя 7, в нескольких см от кровли которого фиксируются находки. Мощность около 10 см;

1,6–2,0 м. Слой 7. Палево-бурый неслоистый алевропесок с темно-серыми кротовинами. Подошва не вскрыта. Лёссовидный субаэральный покров опесчаненный. Видимая мощность 0,4 м.

Отложения, вскрытые в шурфе 2, имеют следующее стратиграфическое строение (описание дано по юго-восточной стенке) (рис. 1, 4 ):

0,0–0,8 м. Слой 1. Современная почва. Горизонт «А». Темно-серый гумусированный алевропесок. Подошва неровная. Мощность 0,8 м;

0,8–1,2 м. Слой 2. Современная почва. Горизонт «В». Серый с белесоватыми разводами алевропе-

Рис. 1 . Стоянка Сидориха.

1, 3 – расположение стоянки Сидориха; 2 – вид на стоянку; 4 – шурф-врезка 1 и 2, стратиграфический разрез. а – песок; б – алевропесок; в – алевриты; г – прослои дресвяника; д – почва; е – фаунистические остатки; ж – культурный слой; з – номер слоя.

сок карбонизированный. Подошва неровная. Мощность 0,4 м;

1,2–1,35 м. Слой 3. Светло-палевый с буроватым оттенком неслоистый алевропесок с кротовинами. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Мощность 0,15 м;

1,35–1,45 м. Слой 4. Культурный горизонт толщиной 5–10 см в алевропеске более темном, чем вмещающие отложения слоев 3 и 5. В слое содержатся артефакты финала верхнего палеолита. Мощность 0,1 м;

1,45–1,75 м. Слой 5. Светло-палевый с буроватым оттенком неслоистый алевропесок. Лессовидный субаэральный покров опесчаненный. Подошва ровная. Мощность 0,35 м;

1,75–3,3 м. Слой 6. Светло-серый мелкозернистый алевритистый песок с мелкими прослоями среднезернистого, иногда крупнозернистого с дресвой песка. Слоистость субпараллельная субгоризонтальная тонко-мелкая. Флювиал. Мощность 1,55 м;

3,3–5,2 м. Слой 7. Светло-серый хорошо промытый среднезернистый, иногда крупнозернистый с редкими маломощными дресвяными прослоями песок. Слоистость параллельная наклонная под углом около 150° в сторону Енисея. Флювиал. По- дошва не вскрыта. Видимая мощность 1,9 м.

Судя по геолого-геоморфологическому контексту, отложения, вскрытые в раскопе, залегают согласно кровле палеозойских пород, полого средненаклонной в сторону Енисея. Об этом свидетельствует облекающая наклонная параллельная слоистость в слое 7, не имеющая ничего общего ни с делювиальными, ни с аллювиальными текстурно-структурными характеристиками. По всей видимости слой 7 сформировался за счет флювиогляциального заплеска в конце эпохи МИС 2 из долины Енисея. На сегодняшний день имеются данные о наличии отложений суперпаводков с возрастом ок. 17 тыс. лет в Южно-Минусинской котловине [Аржанникова и др., 2014]. Кроме того, в долине верхнего и среднего Енисея выделена верхнеенисейская суперпаводковая толща, прослеживающаяся на высоких уровнях над Енисеем [Зольников и др., 2021]. Поэтому наличие в данном разрезе суперпаводковых отложений не является чем-то неординарным.

Слой 6 в отличие от подстилающих отложений сформировался на возвратном движении заплеско-вых вод с борта долины к руслу Енисея, о чем свидетельствует находка небольшой кости копытного млекопитающего на уровне 3 м от дневной поверх- ности в слое 6. Судя по всему, при заплеске и возвратном стекании вод в долину происходила сортировка и переотложение из покровного комплекса обломочного материала, в т.ч. и костей крупных млекопитающих. Таким образом, слои 6 и 7 представляют собой «террасу верхнего яруса», который, согласно мнению исследователей [Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005], слагает высоты в среднем от 60 до 170 м и отделен от нижнего яруса, высотой в среднем до 20, реже до 40 м, поясом крутосклонного скалистого рельефа.

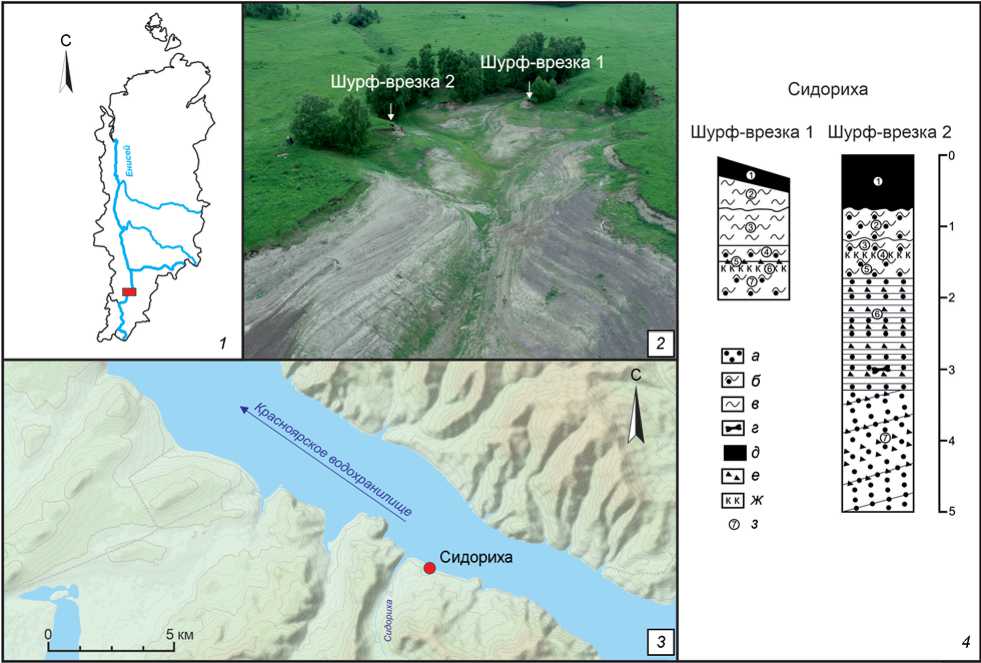

Коллекция собранного в ходе работ подъемного материала включает 115 предметов (рис. 2). Нуклеусы немногочисленны: одноплощадочный мо-нофронтальный нуклеус на гальке, оставленный на начальной стадии расщепления (рис. 2, 11 ); би-продольный сработанный нуклеус для мелких пластин, на латерали которого оформлено скребковое лезвие (рис. 2, 3 ); клиновидные микронуклеусы (2 экз.) (рис. 2, 7 , 8 ). Индустрия сколов включает пластины (15 экз.), пластинки (4 экз.), отщепы и технические сколы (76 экз.), в число которых вхо-

Рис. 2. Стоянка Сидориха. Подъемный материал.

1 , 2 , 5 , 6 - скребки; 3 , 7 , 8 , 11 - нуклеусы; 4 , 9 - скребла; 10 - пластина.

дят преимущественно кортикальные и естественнокраевые сколы.

Орудийный набор представлен скребками и скреблами. Скребки в основном выполнены на кварцитовых отщепах: концевой скребок на отщепе (рис. 2, 2 ); скребок с выпуклым лезвием по ½ периметра (рис. 2, 1 ); концевой скребок на первичном сколе, утонченном по вентральному фасу (рис. 2, 6 ). В единственном экземпляре найден фрагмент концевого скребка на первичной пластине (рис. 2, 5 ). Скребла найдены в двух экземплярах – скреб-ло-унифас с лезвием по ½ периметра на отщепе (рис. 2, 9 ) и фрагмент двойного прямого продольного скребла на первичной пластине (рис. 2, 4 ). В единственном экземпляре найден крупный естественно-краевой скол с ретушью.

Типологический облик артефактов указывает на то, что коллекция подъемного материала и находки, полученные in situ в 2020 г., принадлежат к одному комплексу. Стратифицированный и экспонированный комплексы содержат клиновидные микронуклеусы, галечные орудия и скребла-унифасы идентичные по морфологии и характеру обработки.

По своей стратиграфической позиции обнаруженный культурный слой относится к периоду сартана. В финальном палеолите бассейна Енисея выделяются три археологические культуры: коко-ревская, афонтовская и тарачихинская [Абрамова, 1979а; 1979б; Акимова, 2017]. Морфология артефактов и их типологический состав позволяют отнести комплекс Сидорихи к кокоревскому кругу памятников. В первичном расщеплении сходство с комплексами кокоревской культуры проявляется в сочетании в одной индустрии двух систем расщепления: получение крупных пластин в технике прямого удара и снятие микропластин с клиновидных нуклеусов путем использования отжимной техники [Абрамова, 1979а]. В орудийном наборе общие черты проявляются в наличии орудий на пластинах, прежде всего скребков, и в присутствии резцов [Абрамова 1979а; Лисицын, 2000].

Особенность комплекса Сидорихи заключается в ее расположении на высокой террасе р. Енисей. До настоящего времени на высоких террасах находили стоянки рубежа плейстоцена – голоцена (Троицкая, Крутая, Бюза II) [Акимова, Харевич, Попова, 2016; Харевич, Акимова, Вашков, 2017; Артемьев, Разгильдеева, Прилепская, 2019]. Классические для кокоревской культуры памятники, как правило, располагались на достаточно низких гипсометрических уровнях первой (Новоселово VI, VII) и второй надпойменных террас (Кокорево I) Енисея [Абрамова, 1979а]. Видимо, причина подобного расположения стоянки заключается в особенностях строения долины реки, представляющей собой до статочно узкий каньон с высокими отвесными берегами. Вне зависимости от причины, приведшей к заселению высокой террасы, расположение памятника, видимо, оказало влияние на состав комплекса и его функциональную специфику [Рыбин, Колобова, 2004; Гречкина, 1983]. При сравнении индустрии Сидорихи с синхронными и с более поздними комплексам кокоревской культуры, привлекают внимание две ее особенности – малочисленность коллекции (учитывая площадь размытой части стоянки) и малое число крупных сколов. Наиболее вероятно, что данное явление обусловлено относительной, по сравнению со стоянками, расположенными на более низких гипсометрических уровнях, удаленностью от выходов сырья – енисейского руслового галечника. Вероятным объяснением данных особенностей может быть и относительная кратковременность посещений стоянки, также являющаяся следствием ее расположения.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст».

Список литературы Новый памятник финального верхнего палеолита на побережье Красноярского водохранилища: стоянка Сидориха

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. – Новосибирск: Наука, 1979а. – 200 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. – Новосибирск: Наука, 1979б. – 160 с.

- Акимова Е.В. Многовариантность культурных проявлений в позднем палеолите Среднего Енисея // V (XXI) Всерос. археологический съезд. Сб. науч. тр. – 2017. – С. 47–48.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Попова Н.Н. Стоянка Бюза 2 – новый памятник раннеголоценового времени на Красноярском водохранилище // Stratum «Археология и культурная антропология». – 2016. – № 1. – С. 315–324.

- Аржанникова А.В., Аржанников С.Г., Акулова В.В., Данилова Ю.В., Данилов Б.С. О происхождении песчаных отложений в Южно-Минусинской котловине // Геология и геофизика. – 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1495–1508.

- Артемьев Е.В., Разгильдеева И.И., Прилепская Н.Е. Стоянка Крутая – новый объект в археологическом комплексе Афонтовой горы: предварительные результаты исследований 2017 года // Преодоление времени и пространства. Статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири / под ред. М.В. Константинова. – Иркутск: Изд-во ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2019. – С. 34–55.

- Гречкина Т.Ю. Реконструкция видов производственной деятельности в позднем палеолите (по данным планиграфии и ремонтажа материалов кокоревских стоянок): дис. ... канд. ист. наук. – Л., 1983. – 417 с.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Хазартс П. Геоморфология и четвертичные отложения Куртакского геоархеологического района (Северо-Минусинская впадина). – Красноярск: Изд-во Красн. гос. педагог. ун-та им. В.П. Астафьева, 2005. – 112 с.

- Зольников И.Д., Новиков И.С., Деев Е.В., Шпанский А.В., Михаревич М.В. О фациальном составе и стратиграфическом положении четвертичной верхнеенисейской толщи в Тувинской и Минусинской впадинах // Геология и геофизика. – 2021. – Т. 62, № 10. – С. 137–139.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. Труды ИИМК РАН. Т. II. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. – 230 с.

- Рыбин Е.П., Колобова К.А. Структура каменных индустрий и функциональные особенности палеолитических памятников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 4. – С. 20–34.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 418. – С. 182–190.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы на севере зоны Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд–во ИАЭТ СО РАН, 2014. – Т. 20. – С. 91–94.

- Харевич В.М., Харевич А.В., А.А. Анойкин, Акимова Е.В. Разведочные работы на Красноярском водохранилище в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд–во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. 24 – С. 279–286.