Новый памятник польцевской культуры в Приморье

Автор: Артемьева Н.Г., Макиевский С.В., Михальченко А.П.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От бронзы к железу

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, связанной с польцевской археологической культурой. Масштабные раскопки новых памятников I тыс. до н. э. - IV в. н. э. на территории Приморского края дали возможность выделить характерные культурообразующие признаки и проследить процесс ассимиляции польцевцев с племенами кроуновской культуры. Впервые в научный оборот вводятся материалы нового ОАН «Поселение Белые пески», в которых на анализе фортификации, домостроительства и керамики однослойного памятника, прослежены характерные черты двух археологических культур железного века. Анализ материала позволил предположить, что это поселение может являться памятником, характеризующим синкретизм археологических культур польце - мохэ.

Польцевская археологическая культура, мохэская археологическая культура, дальний восток, поселения, жилища, керамика, оан "поселение белые пески"

Короткий адрес: https://sciup.org/143182452

IDR: 143182452 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.72-86

Текст научной статьи Новый памятник польцевской культуры в Приморье

Последнее время к памятникам польцевской культуры проявился большой интерес в связи с накоплением нового археологического материала и с разработкой темы «Приморье на рубеже эр (по материалам памятников польцевского круга)» (Дьякова, 2020а; 2020б; Дьякова, Шавкунов, 2020; Дьякова, Сидоренко, 2020а; 2020б). На полностью раскопанном однослойном памятнике «Поселение Врангель 3» четко выделены характерные черты эволюции польцевской культуры, в которой выявлены элементы кроуновской культуры, что нашло подтверждение в домостроительстве и в керамическом материале (Артемьева, 2020). Памятники польцевской культуры (I тыс. до н. э. – IV в. н. э.) известны на территории Приамурья, Приморья и Северо-Востока Маньчжурии и характеризуются богато декорированной керамикой в виде ромбических и подквадратных отпечатков лопатки-колотушки и сосудами с массивными, отогнутыми наружу блюдовидными венчиками, узкой горловиной, вытянутой шейкой, шаровидным туловом и небольшого размера дном (Хон Хен У, 2008). Характеристика

памятников польцевской культурной общности на территории Дальнего Востока и проблемы, связанные с их датировкой, уже довольно подробно описаны ( Бродянский , 1987. С. 180–193; 2010. С. 179–184; Коломиец , 2005. С. 381–393; Деревянко Е. И ., 1998. С. 235–239; Деревянко А. П. , 1976; 2000; Андреева , 1977; Медведев , 2009), но, несмотря на это, мы полностью согласны с Д. Л. Бродян-ским, который писал, что в польцевской проблематике есть еще много вопросов и неясностей ( Бродянский , 2010. С. 181). Новые материалы польцевской культуры, полученные в последнее время, свидетельствуют в пользу ассимиляции этносов на территории Дальнего Востока в конце железного века. Этот процесс хорошо прослеживается именно на памятниках польцевской культуры, располагающихся на территории Приморья.

Обнаруженный новый памятник «Поселение Белые пески» на берегу оз. Ханка, в Ханкайском районе Приморского края, дает возможность проследить дальнейшее развитие польцевской культуры ( Макиевский , 2022). Здесь найдены материалы, связанные с процессом, в результате которого в польцев-ской культуре появляются отличительные черты мохэской культуры.

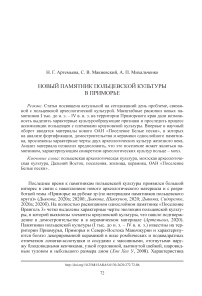

Памятник находится между с. Турий Рог и с. Новокачалинск. Он занимает верхнюю часть склонов и уплощенную поверхность песчаного мыса в 100 м к юго-западу от побережья оз. Ханка (рис. 1). С севера и юга памятник ограничен овражной сетью, с востока – обрывом, переходящим в крутой склон. На западе граница проходит по пологому склону. В этом месте рельеф очень плавно повышается, а примерно через 50 м понижается в долину р. Большие Усачи.

Практически вся территория памятника покрыта смешанным лиственным лесом с густым травянисто-кустарниковым подлеском. На небольшом участке вдоль южной границы растут хвойные деревьями – сосна могильная. В овраге, в 15 м к северу от северной границы памятника, протекает ключ.

В плане памятник имеет форму, близкую к прямоугольной трапеции. Ее размеры: южное основание – 122 м, северное – 77 м, западная боковая сторона (при прямых углах) – 95 м, восточная – 105 м (рис. 1).

На дневной поверхности прослеживаются западины округлой формы, от 3,5 до 5,5 м в диаметре, 0,5–0,8 м глубиной – остатки котлованов жилищ. На момент обследования зафиксировано 22 западины. Скорее всего, судя по концентрации и порядку расположения, западин на памятнике больше, но часть из них затянута и не фиксируется на дневной поверхности. Западины на юго-восточной стороне (№ 16, 19, 21) расположены непосредственно на обрыве и подвергаются постоянному разрушению (осыпаются) по причине нестабильности бровки обрыва. В хорошем состоянии находятся западины на северном склоне мыса, на южном и юго-восточном склонах. Они идут параллельно горизонталям склона, по три в ряд. Эти ряды расположены на склоне ступенями. В самой верхней, плоской части памятника западин не обнаружено.

У северной границы памятника обнаружена профилированная грунтовая дорога, выполненная путем врезки в склон. Дорога начинается в 3 м к северо-востоку от начала первого вала и проходит по борту оврага, повторяя его очертания, огибает памятник и направлена вниз, к берегу оз. Ханка. Ширина дороги 1,6 м. Высота откоса в месте врезки в склон 0,5–0,7 м. Протяженность 35 м. Современных следов использования дороги не зафиксировано. Можно предположить, что

Рис. 1. План ОАН «Поселение Белые пески»

а–- границы ОАН; б – угол поворота границы ОАН; в – вал; г – ров; д – дорога; е – раскоп; ж – западина эта дорога использовалась жителями поселения для транспортной связи с побережьем.

В западной части памятника зафиксирована система фортификационных сооружений, состоящая из двух рвов и двух земляных валов. Рвы образованы при выборке грунта для насыпки валов. Валы и рвы параллельны и расположены вплотную друг к другу. Они перегораживают мыс в наиболее узком месте от вершины оврага на севере до вершины оврага на юге, формируют западную границу памятника и были предназначены для защиты поселения от нападений с запада, со стороны долины. Начинаются они в северо-западной части памятника, идут по линии север – юг (азимут 184°) на протяжении 30 м, затем делают плавный поворот к юго-востоку и идут по азимуту 152° на протяжении 56 м. Для отвода дождевых и талых вод устьевые части рвов выходят в овраги. В 10 м к югу от начала зафиксирован проход в виде разрыва в валах.

По линии запад – восток, перпендикулярной защитным сооружениям, сначала идет первый ров, затем первый вал, следом второй ров и за ним второй вал. Первый ров расположен с внешней стороны памятника. Он вплотную прилегает к первому валу, формируя один из его бортов. Глубина первого рва от бровки до дна 0,15–0,3 м, от гребня первого вала до дна 0,2–0,3 м. Ширина от бровки до гребня первого вала 4–4,5 м; общая протяженность 83 м.

Первый вал расположен между рвами. Высота вала 0,3–0,4 м, ширина 3,2– 5,5 м. Общая протяженность 86 м.

Второй ров находится между первым и вторым валами и формирует их борта. Глубину и ширину непосредственно самого рва установить невозможно, поскольку борта рва одновременно являются бортами валов и не имеют четких границ перехода. Ширина между гребнями валов 5,3–5,8 м. Общая протяженность 85 м.

Второй вал восточным бортом выходит на внутреннюю часть памятника. Высота от гребня вала до дна второго рва 0,4–-0,7 м, от гребня до подошвы восточного борта 0,25–0,7 м, ширина 4–7 м. Общая протяженность 86 м.

Доступ на территорию поселения осуществлялся через проход, выполненный в виде разрыва в валах. Он расположен в 10 м к югу от начала сооружений (от вершины северного оврага). В местах разрыва рвы практически нивелируются с основным рельефом, скорее всего их просто затянуло со временем. Длина затянутых участков рвов составляет 4 м. Разрывы в валах имеют разные размеры. В первом валу длина разрыва 4,8 м, высота 0,4 м. Во втором валу длина разрыва составила 5,8 м, высота 0,4 м.

Сохранность памятника хорошая. Антропогенных нарушений на памятнике не зафиксировано. Границы памятника определены по результатам шурфовки, сбору подъемного материала, внешним признакам и ландшафтно-топографической ситуации. Площадь границ территории памятника на момент обследования составила 11 770 кв. м, однако можно с уверенностью сказать, что площадь была больше, поскольку обрыв вдоль восточной и северо-восточной границ памятника активно осыпается под воздействием комплекса эрозионных факторов.

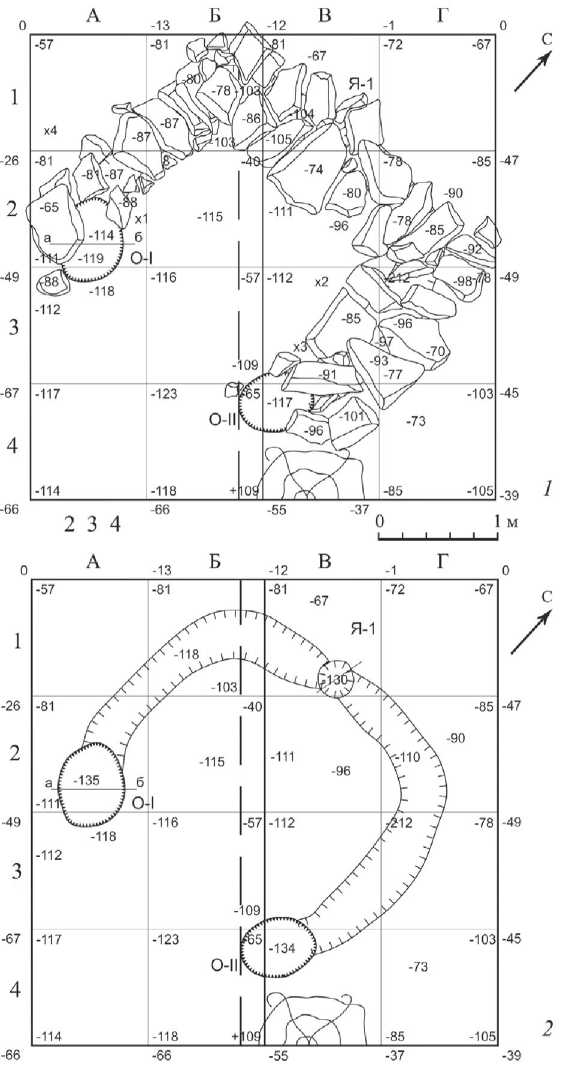

Западная сторона поселения частично разрушена склоном, спускающимся на берег оз. Ханка. В разрезе обрыва прослежены котлованы двух разрушенных западин, в одной из которых проявились остатки камней. В связи с тем, что край обрыва сильно разрушается, было решено заложить в месте обнаружения камней раскоп 1 с целью сохранения объекта. Высота склона в этом месте более 10 м. Он резко спускается к озеру. В нижней части склона видны современные повреждения почвы, возможно, от военных учений. Осмотр всего склона в этой части памятника подтверждает, что памятник сильно разрушается за счет сползания грунта. В раскоп были включены визуально выделяющиеся границы понижения – западины, в нижней части которой прослеживались плоские камни. Восточная сторона раскопа выходила на склон. Первоначально было принято решение зачистить место, где видна была жилищная западина, но после зачистки стало хорошо видно, что часть жилища сохранилась.

Анализируя залегание слоев на раскопе, можно заключить, что первый слой представлен гумусным слоем толщиной 10 см, который образовывался путем перегноя органической части остатков почвы. Далее находился второй слой в виде темного песка мощностью до 60 см – культурный слой, в котором прослеживались линзы светло-серого песка, сплывшего в котлован жилища. Материк представлял собой слой плотного оранжевого суглинка, при зачистке которого проявились остатки котлована, углубленного с трех сторон в южную часть мыса. Это, скорее всего, был не котлован, а террасовидная площадка, на которой были обнаружены остатки отопительной системы функционирующей при помощи теплого воздуха типа кан.

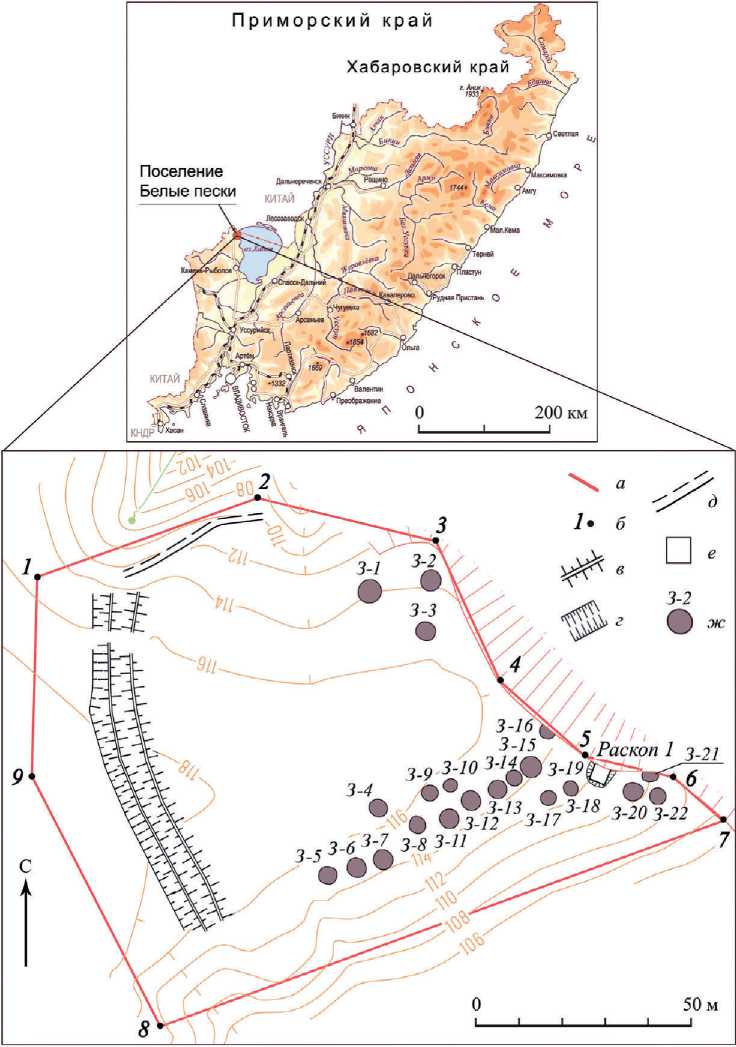

Жилище 1 представляло собой наземную, прямоугольной формы постройку, площадью 12 кв. м (3 × 4 м), входом ориентированную на юг. Внутри жилища находился одноканальный, трехсекционный кан с двумя очагами и одной трубой (рис. 2; 3).

Очаг I представлял собой углубление, размерами 70 × 60 см, глубиной 20 см с округлыми стенками и прямым дном, заполненное пережженным песчаным суглинком с мелкими фрагментами углей. С западной стороны очаг был оформлен камнями. Левая от входа секция кана, длиной 1,5 м и шириной 60 см, была сделана за счет углубления с внутренней стороны пола жилища на глубину около 10–15 см. Дымоходный канал, выходящий из очага, шириной 40 см и глубиной 10 см сверху был перекрыт большими по размерам плоскими камнями. В кв. Б-1 левая секция кана под прямым углом переходила в центральную секцию (длина около одного метра) и входила в трубу.

Очаг II представлял собой углубление, размерами 50 × 60 см, глубиной 25 см с округлыми стенками и прямым дном, заполненное пережженным до малинового цвета песчаным суглинком. С северной и восточной сторон очаг оформлен вертикально поставленными камнями. Правая от входа секция кана, длиной 1,5 м и шириной 90 см, была сделана за счет углубления с внутренней стороны пола жилища на глубину около 10–15 см. По верхней части секции кана прослежено два ряда плотно уложенных друг к другу плоских камней, которые в кв. Г-2 переходили в центральную секцию кана и заканчивались возле трубы. После снятия этих камней дымоходные каналы из-за сыпучести грунта проследить не удалось. Поэтому точное количество дымоходных каналов не установлено.

Труба (Я-1) диаметром 30 см, глубиной 30 см, с прямыми стенками и покатым дном была заполнена темным песчаным суглинком. Сверху она была завалена камнями.

Рис. 2. Жилище 1, вид с юга

1 – жилище 1, вид с юга; 2 – план жилища 1; 3 – план жилища после снятия каменного покрытия кана

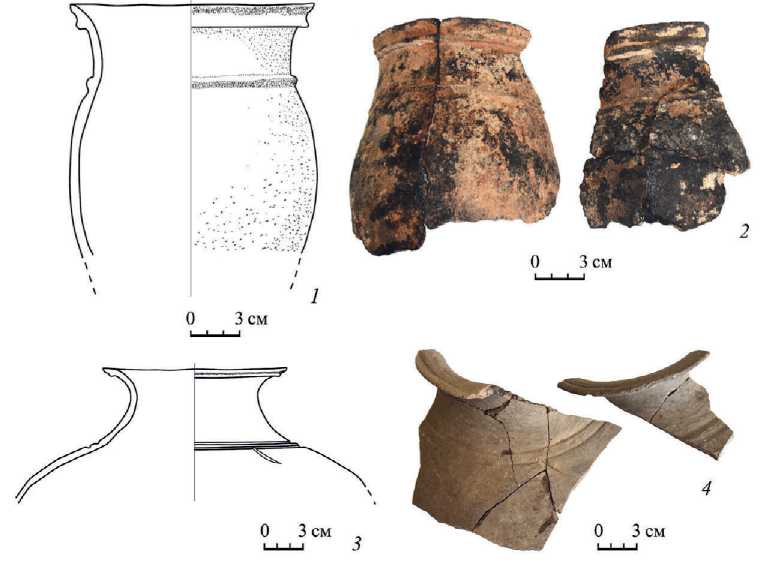

На полу жилища рядом с очагом I были найдены фрагменты лепного банковидного сосуда, диаметр венчика 14 см, с характерной закраиной на венчике и выделенным налепом на месте перехода горловины в тулово (рис. 4: 1 , 2 ). На стенках сосуда прослеживаются закопченость и нагар. По морфологическим признакам этот сосуд полностью попадает в классификацию сосудов мохэской археологической культуры (V–VII вв.).

В районе очага II были обнаружены фрагменты станкового вазовидного сосуда, венчик которого характерен для посуды польцевской археологической культуры (VII в. до н. э. – IV в. н. э.) (рис. 4: 3, 4 ). Диаметр сосуда 15 см. Он имеет вытянутое, шаровидной формы тулово, слегка отогнутый венчик, оформленный выпуклым налепом. На плечиках прослежены две параллельные вдавленные полосы, между которыми образован валик. Здесь же были найдены фрагмент стенки еще одного станкового сосуда и сланцевый оселок.

Исследование жилища дает возможность заключить, что данная постройка была возведена на террасовидной площадке, с трех сторон углубленной в склон мыса. Жилище было наземным, прямоугольным в плане, площадью 12 кв. м, входом, ориентированным на юг. Внутри жилища находился трехсекционный одноканальный кан, с двумя очагами и одной трубой, расположенной в центральной части противоположной от входа секции кана. Это жилище по размерам и конструкции кана совпадает с жилищами польцевской археологической

Рис. 3. Жилище 1

1 – план; 2 – план жилища после снятия каменного покрытия кана

Рис. 4. Керамика из жилища 1

1, 2 – фрагмент сосуда мохэской археологической культуры; 3, 4 – фрагмент сосуда поль-цевской археологической культуры культуры (VII в. до н. э. – IV в. н. э.) (поселения Врангель 3, Малая Подушечка). К этому же периоду относится и станковый сосуд вазовидной формы. Лепной сосуд банковидной формы выпадает из морфологических признаков керамики польцевской археологической культуры, полностью совпадая с сосудами мохэ-ской археологической культуры.

Памятники мохэской культуры на территории Приморья выделены с позапрошлого века и представлены в основном укрепленными поселениями и могильниками (Окладников, 1959; Андреева, Жущиховская, 1986; Семин, 1986; 1988; Семин, Коломиец, 1990; Семин, Шавкунов, 1990; Кривуля, 1996; 2014; 2015а; 2015б; Дьякова, 1993; 1998; Никитин, Чжун Сук-Бэ, 2005; Пискарева, 2005; 2011; 2013; 2017; Пискарева и др., 2018). Более 20 лет назад О. В. Дьякова писала, что «при всей очевидности исторической значимости мохэ-ской общности, степень изученности ее памятников на разных территориях неравнозначна» (Дьякова, 1998). В новом монографическом исследовании опять повторяется почти такая же мысль – в настоящий момент в изучении мохэских городищ пока больше вопросов, чем ответов (Города средневековых империй…, 2018. С. 67). По сводным работам, мохэских памятников на территории Приморья известно более 100 (Дьякова, 1998; Кривуля, 2014). Они хронологически разновременные. Непонятны причины, почему исследователи до сих пор не провели периодизацию и хронологию памятников этого периода. Всегда диагностирующими признаками культуры являлись керамика, жилища и тип поселений. При характеристике мохэской культуры выделялись: 1 – комплексы лепной керамики; 2 – жилища; 3 – погребальный обряд; 4 – пояса; 5 – набор украшений; 6 – вооружение; 7 – детали снаряжения коня (Дьякова, 1998. С. 12–13). При однообразии набора археологического материала типы поселений смогли бы решить вопрос о хронологической периодизации памятников мохэской культуры на территории Приморья. Согласно письменным источникам известно, что менее крупные племена мохэ расселялись в восточной части Маньчжурии и на морском побережье северо-восточной части Приморья, и вблизи устья Амура (Полутов, 2016. С. 185–187, 214–215). Именно на этой территории есть возможность выделения памятников ранних и поздних периодов существования мохэских племен и их вхождения в государство Бохай.

С расширением источниковедческой базы в Дальневосточном регионе памятникам мохэского периода стало уделяться большое внимание. Широкомасштабные работы коллег в Приамурье, а также в Китае (провинции Хэйлунцзян и Цзилинь) ввели в научный оборот большое количество новых материалов (Раскопки Усть-Ивановского могильника…, 2019). Эти источники дали возможность исследователям доказать, что хэйшуй мохэ к VII в. начали расселяться из районов своего первоначального проживания – Восточного Приамурья на юг – в Приморье, Маньчжурию и на запад – в Западное Приамурье (Там же. С. 118–119). Они появляются на территории, где уже обитали в этот период племена польцевской культуры.

Большинство памятников мохэской культуры обнаружено на мысах, перегороженных двумя-тремя рядами земляных валов и рвами, а также на высоких надпойменных террасах и вершинах сопок, т. е. в топографическом плане они все находились на возвышенностях, на территории которых визуально прослеживаются ряды полуземлянок – остатки жилищ. У части поселений на мысах не зафиксированы земляные валы, но это не значит, что такие поселения не имели защитной ограды в виде деревянных укреплений.

Поселения польцевской культуры на территории Приморья, расположенные на мысах, обнесенные земляными валами, встречаются реже. Фортификационные сооружения в виде невысоких земляных валов и рвов визуально аналогичны мохэским поселениям (памятник Глазковка-городище). Характеристика жилищ этих двух археологических культур отличается по системе отоплений: в польцевской археологической культуре – кан, в мохэской археологической культуре – очаг. Хотя следует отметить, что ранние жилища польцевской археологической культуры встречаются с очагами; позже, пройдя процесс ассимиляции с племенами кроуновской культуры, у них появляются каны.

Исходя из вышесказанного, поселение «Белые пески» по характерным признакам жилищ относится к польцевской археологической культуре (VII в. до н. э. – IV в. н. э.). По фортификационным сооружениям этот памятник типичен для мохэской археологической культуры. В обнаруженном керамическом материале рядом с мохэским сосудом найдены сосуды с явно польцевской

традицией. Эти факты дают возможность предположить, что это поселение может являться памятником, характеризующим синкретизм археологических культур польце – мохэ.

Список литературы Новый памятник польцевской культуры в Приморье

- Андреева Ж. В., 1977. Приморье в эпоху первобытнообщинного строя. Железный век (I тысячелетие до н. э. - VIII в. н. э.). М.: Наука. 240 с. EDN: YOEXQY

- Андреева Ж. В., Жущиховская И. С., 1986. Гончарные печи в бухте Троицы // Методы естественных наук в археологическом изучении древних производств на Дальнем Востоке СССР / Отв. ред. В. Д. Леньков. Владивосток: Дальневосточный науч. центр АН СССР. С. 68-76. EDN: XVHSWL

- Артемьева Н. Г., 2020. Отчет о спасательных археологических раскопках на территории выявленного объекта археологического наследия "Врангель 3. Поселение" в зоне проведения работ по объекту "Установка производства метанола 5400 МТ/сутки Находкинского завода минеральных удобрений" в Находкинском городском округе Приморского края в 2020 году // Архив ИИАЭ НДВ ДВО РАН. Оп. 1. Ф. 2. № 903. 948 л. (4 т.).

- Бродянский Д. Л., 1987. Введение в дальневосточную археологию. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т. 274 с.

- Бродянский Д. Л., 2010. Польцевские неясности // Мустье Забайкалья, загадочные догу и другие древности Тихоокеанских стран. Владивосток: Дальневосточный гос. ун-т. С. 179-184. (Тихоокеанская археология; вып. 18.).