Новый подход к диагностики и терапии психоэмоциональных расстройств у больных с артериальной гипертензией

Автор: Холиова Д.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 6-2 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Артериальная гипертензия (АГ) - состояние, при котором систолическое АД составляет 140 мм рт.ст. и более и/или диастолическое АД 90 мм рт.ст. и более при том условии, что эти значения получены в результате как минимум трёх измерений, произведённых в различное время в условиях спокойной обстановки, а больной в этот день не принимал ЛС, изменяющих АД. АГ страдает 30-40% взрослого населения. С возрастом распространённость увеличивается и достигает 60-70% у лиц старше 65 лет, причём в пожилом возрасте больше распространена изолированная систолическая АГ, которую в возрасте до 50 лет обнаруживают менее чем у 5% населения. До 50-летнего возраста АГ чаще бывает у мужчин, а после 50 лет - у женщин. Среди всех форм АГ на долю мягкой и умеренной приходится около 70-80%, в остальных случаях наблюдают выраженную АГ. Вторичные АГ составляют 5-10% всех случаев АГ. Вместе с тем по данным специализированных клиник, где концентрируются больные с высокой и стойкой АГ, с помощью сложных и дорогостоящих методов исследования вторичные АГ можно выявить в 30-35% случаев.

Артериальная гипертензия, психоэмоциальная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/140252674

IDR: 140252674 | УДК: 617.518.52

Текст научной статьи Новый подход к диагностики и терапии психоэмоциональных расстройств у больных с артериальной гипертензией

Актуальность. Артериальная гипертензия - заболевание, которое развивается постепенно. Перешагнув рубеж 60 лет каждый третий человек страдает от данного заболевания. Данная статья посвящена осложнениям гипертонической болезни - когнитивным и психоэмоциональным расстройствам [2].

Артериальная гипертензия — одно из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Установлено, что артериальной гипертонией страдают 20—30 % взрослого населения. С возрастом распространённость болезни увеличивается и достигает 50—65 % у лиц старше 65 лет.

Гипертензию с полным на то основанием называют "бичом" XXI века. Это одно из самых распространенных в мире человеческих хронических недугов, с которым после 40 лет сталкивается каждый 10-й, после 50 лет - каждый 5-й, а после 60 лет - каждый третий человек.

Известно, что 90 - 95% больных, страдающих артериальной гипертензией как в пожилом, так и в молодом возрасте, болеют гипертонической болезнью («эссенциальной гипертонией»), а остальные -это больные, страдающие симптоматической гипертонией. Рост уровня заболеваемости гипертонической болезнью любого человека в позднем возрасте обусловлен формированием в процессе естественного старения многочисленных факторов риска болезни. В результате « поломки» регуляции артериального давления у человека в старшем возрасте происходят уже на этапе воздействия «безаварийных» для молодого организма факторов, а возникающая гипертензия легко стабилизируется и начинает прогрессировать [4].

Одним из важных осложнений гипертонической болезни являются когнитивные и психоэмоциональные расстройства. Связь между гипертонией и риском развития сосудистой деменции, а также необходимость стойкого снижения артериального давления для рациональной профилактики когнитивных нарушений не вызывают сомнений. При нейропсихологическом тестировании у больных с гипертонией отмечаются худшие показатели когнитивных функций, чем у обследованных с нормальным артериальным давлением.

Гериатрические пациенты, страдающие артериальной гипертензией, как правило, имеют умереннные и выраженные когнитивные нарушения. Причем отмечается ярко выраженная тенденция в нарастании степени выраженности когнитивных нарушений по мере прогрессирования патологии [3].

Гериатрические пациенты, страдающие гипертонической болезнью, как правило, имеют такое выраженные психоэмоциональные расстройства, причем из них чаще наблюдается депрессия, которая, как правило, имеет легкой и умеренную форму, а, следовательно, мы наблюдаем взаимосвязь между наличием депрессии и артериальной гипертензией[1].

Причем, контроль над гипертонической болезнью, напрямую зависит от информированности пациентов о своем заболевании. У пациентов с высоким уровнем контроля над гипертонией, осложнения встречаются редко, со средним уровнем контроля - часто и с низким уровнем контроля над гипертонией — в 100% случаев.

Таким образом, для профилактики когнитивных и психоэмоциональных растройств у геронтов с артериальной гипертензией, а, следовательно, и для улучшения качества жизни, необходимо улучшить информированность геронтов с гипертонией о своем заболевании, более широко внедрять в гериатрическую практику анкеты по самоконтролю пациента с гипертонической болезнью, поддерживать уровень артериального давления на оптимальных цифрах, путем проведения адекватной гипотензивной терапии (в-адреноблокатаров, диуретиков и ингибиторов АПФ), проводить профилактику когнитивных нарушений (тренировка памяти, курсовое лечение ноотропными средствами: танакан).

Цель исследования: изучить клинические особенности течения ЦВБ, в т. ч. психоэмоциональные расстройства, и эффективность анксиолитической терапии у больных с АГ на амбулаторном приеме, получающих гипотензивную терапию.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 150 человек с АГ в возрасте 35–65 лет (мужчин — 59, женщин — 91). Длительность АГ составляла в среднем 12,0±3,6 года. У 33 больных (22,0%) была диагностирована I степень АГ, у 93 (42,0%) — II степень, у 34 (36,0%) — III степень.

Результаты исследования. При неврологическом осмотре выявленные синдромы соответствовали критериям постановки диагноза хронической цереброваскулярной недостаточности, клиническим ядром которых были когнитивные и психоэмоциональные расстройства, что обусловлено единством патогенетических факторов. КР являются одним из проявлений поражения головного мозга как органа-мишени при АГ.

При I стадии ХИМ, которая была диагностирована у 105 (70,0%) пациентов, выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика в виде нарушения конвергенции, легкой асимметрии носогубных складок, девиации языка, анизорефлексии. У пациентов отмечались легкие КР, которые носили субъективный характер в виде нарушения концентрации внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, рассеянности. По результатам тестирования с применением шкалы тревожности Спилбергера — Ханина и шкалы тревоги и депрессии Гамильтона выявлялся астенический синдром, для которого было характерно сочетание астенической симптоматики с выраженной психической истощаемостью, явлениями раздражительности, слабости, гиперестезией, поверхностным сном. Больные жаловались на головную боль, головокружение, непереносимость громких звуков, яркого света, быструю утомляемость при незначительной физической и умственной нагрузке. Наблюдалась смена настроения, которая часто зависела от различных внешних обстоятельств и колебания АД. У 15 больных астенические симптомы имели преходящий характер, отмечались преимущественно астено-вегетативные реакции.

При II стадии ХИМ, которая была диагностирована у 45 (30,0%) пациентов, отмечалось нарастание неврологической симптоматики с формированием неврологических синдромов. Характерны были умеренные КР в виде ухудшения мыслительной продукции, волевой активности, трудоспособности, профессиональной памяти, повышения вязкости мышления, сужения круга интересов, снижения критики и изменения личности. При длительной АГ отмечалось усиление астенической симптоматики, формировались стойкие астено-ипохондрическое, астено-тревожное, тревожно-фобическое состояния. Пациенты жаловались на пониженное настроение с тревогой, предчувствием беды, смутным ожиданием того, что может случиться что -то плохое, были раздражительны, слезливы. Отмечались разнообразные неприятные телесные ощущения, алгии.

В развитии психоэмоциональных расстройств у исследуемых больных ведущим фактором был соматогенный — АГ и развивающиеся на этом фоне осложнения. Реакция личности на болезнь определяла психологическое состояние больного и зависела от преморбидных особенностей, уровня интеллекта и знания больного о своем заболевании. Черты личности определяли разнообразие и структуру психопатологической феноменологии. Диапазон симптоматики колебался от легкой, не нарушающей жизнедеятельность больных, до выраженной, с невозможностью выполнять привычные функции, существенно нарушающей социально-трудовую адаптацию.

У 60 наблюдаемых нами пациентов, несмотря на получаемую гипотензивную терапию, отмечалась повышенная краткосрочная «внутривизитная» вариабельность АД. При тестировании выявлялись тревога, фобии, выраженные вегетативные расстройства в виде сердцебиения, повышенной потливости, гиперемии лица, диспноэ. У больных отмечались подавленное настроение с дисфорическим оттенком, плаксивость, затрудненное засыпание. Наблюдались жалобы с тревожными опасениями за здоровье, фобическими эпизодами. Тревожные расстройства проявлялись даже во внешнем облике, мимике, движениях. Отмечалось «астеническое мышление» с некоторой его замедленностью, трудностями при концентрации и сосредоточении внимания, снижением памяти, способности к волевому усилию. Сон был поверхностным, тревожным, чутким, зачастую сопровождался тягостными, устрашающими сновидениями.

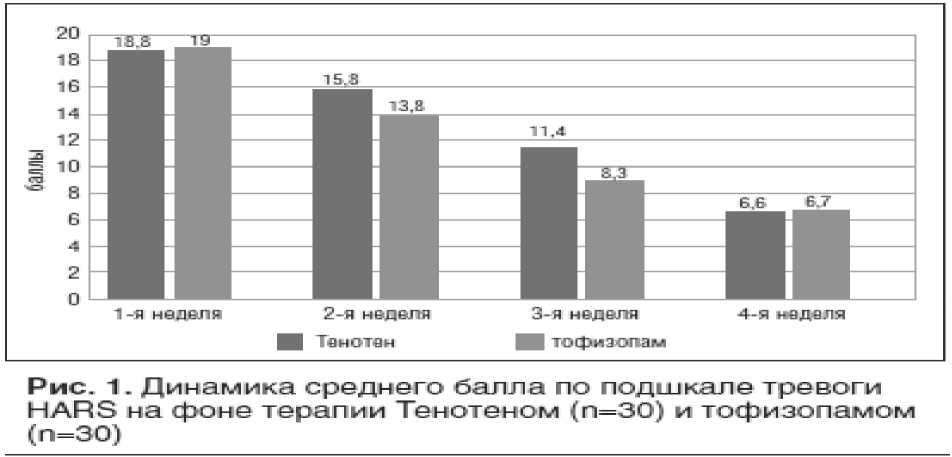

Больным с тревожными расстройствами и повышенной вариабельностью АД был проведен курс 4-недельной анксиолитической фармакотерапии: 1-я группа из 30 человек принимала тофизопам в дозе 50 мг 2 р./сут, 2-я группа из 30 пациентов — антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в Р-А форме (Тенотен) по 1 таблетке 3 р./сут. Тофизопам относится к группе производных бензодиазепина, оказывает анксиолитическое действие, не сопровождается седативным, миорелаксирующим, противосудорожным эффектом. Однако в отдельных случаях, согласно инструкции, могут отмечаться головная боль, бессонница, повышенная раздражительность, психомоторное возбуждение, спутанность сознания, снижение аппетита, запор, метеоризм, тошнота, сухость во рту, кожный зуд, экзантема, напряжение мышц, боль в мышцах, угнетение дыхания. Сравнительная оценка двух препаратов была обусловлена тем, что несмотря на эффективность бензодиазепиновых транквилизаторов, их назначение кардиологическим пациентам не всегда показано, что связано с неблагоприятным влиянием на гемодинамические показатели, взаимодействием с гипотензивными средствами. Соответственно, терапевтические мероприятия применительно к больным с АГ требуют особенно тщательного наблюдения, большое внимание обращается на их переносимость и безопасность.

Антитела к мозгоспецифическому белку S-100 в Р-А форме (Тенотен) относятся к группе Р-А препаратов, которые обладают особыми свойствами. Тенотен производится по инновационным технологиям, в процессе которых используется технологическая обработка разведений исходного вещества, приводящая к высвобождению особой фармакологической активности, названной релиз-активностью. Технологически обработанные разведения антител (АТ) влияют как на молекулы антител, так и на антигены, к которым вырабатываются данные антитела. Установлено, что действие Р-А АТ к белку S-100 сходно с действием классического бензодиазепинового транквилизатора диазепама. Р-А АТ S-100 стимулируют 5-HT1A, 5-HT2A, 5-НТ2В и ингибируют 5-НТ2С рецепторы. Р-А АТ S-100 влияют на взаимодействие специфического лиганда с о1-рецептором, ГАМК-рецептором и на взаимодействие специфического лиганда с NMDA-рецептором глицинового сайта. Патоморфологическое исследование зоны повреждения показало отчетливое нейропротекторное действие Р-А АТ S-100. Благодаря комплексному действию препарат является анксиолитиком нового поколения, который обладает широким спектром действия: противотревожным, антидепрессивным, вегетостабилизирующим, стресспротекторным. Он не вызывает побочных эффектов и сочетается с базовой гипотензивной терапией. Установлено, что существует связь между тревожными, депрессивными невротическими расстройствами и мозгоспецифическим белком S-100, который экспрессируется и секретируется клетками микроглии и астроцитами. Препарат модулирует активность белка S-100 и оказывает позитивное действие, препятствует развитию невротических и неврозоподобных состояний. Большим преимуществом является то, что препарат не вызывает заторможенности, дневной седации, мышечной релаксации, зависимости и синдрома отмены.

Противотревожное действие обоих препаратов проявлялось на 7–10-й день терапии — снижались раздражительность, страхи и тревожные опасения. В обеих группах по шкале тревоги Гамильтона отмечалось достоверное снижение общего балла у большинства пациентов уже к 8-му дню терапии, достигнув своего минимума к концу 4-й нед. наблюдения (рис. 1). Однако при назначении тофизопама у 3 человек (10%) отмечалась головная боль, у 6 (20%) — колебание АД, при назначении Тенотена нежелательных явлений выявлено не было.

В процессе лечения по шкале Спилбергера — Ханина был отмечен регресс показателей личностной и реактивной тревожности в виде редукции суммарного балла с 34,1 до 29,6.

Вывод. Таким образом, терапия психоэмоциональных расстройств у больных АГ вызывает известные трудности и требует большой осторожности. Целями лечения являются стабилизация АД и состояния в целом, замедление процесса прогрессирования ЦВБ и улучшение качества жизни. При назначении лечения следует учитывать целый комплекс факторов.

Список литературы Новый подход к диагностики и терапии психоэмоциональных расстройств у больных с артериальной гипертензией

- Александрийский А. А. Клинико-нейрофизиологическая характеристика начальных проявлений недостаточности кровоснабжения головного мозга у лиц молодого возраста: автореф. дис.. канд. мед. наук. / А. А. Александрийский - Иваново, 2006. - 21 с.

- Белоусов Ю. Б. Фармакологический анализ артериальной гипертонии / Ю. Б. Белоусов, М. В. Леонова // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2003.- № 8. - С. 10-18.

- Березин Ф. Б. Психологические механизмы психосоматических заболеваний / Ф. Б. Березин, Е. В. Безносюк, Е. Д. Соколова // Российский медицинский журнал. - 1998. - № 2. - С. 43-49.

- Дробижев М. Ю. Психические расстройства и сердечно-сосудистая патология / М. Ю. Дробижев, М. Б. Печерская. - М., 1994. - С. 113-121.