Новый подход к оценке и прогнозу продуктивности нефтегазонасыщенных пород

Автор: Лобусев А.В., Страхов П.Н., Лобусев М.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 (51) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219495

IDR: 140219495

Текст статьи Новый подход к оценке и прогнозу продуктивности нефтегазонасыщенных пород

На определенных этапах развития практически каждого научного направления назревает необходимость пересмотра ряда мировоззренческих постулатов, которые раньше с успехом использовались. Не стала исключением и нефтегазовая геология, где в настоящее время сложилась ситуация, когда общепринятые догмы начинают мешать развитию отрасли.

Одной из причин, сдерживающих прогресс в поиске, разведке и освоении месторождений углеводородов, следует считать то, что эти работы были нацелены, главным образом, на наиболее легко извлекаемые и легко доступные запасы. Трудно извлекаемые запасы и нетрадиционные скопления нефти и газа очень часто не вписывались в данную систему.

В настоящее время практически учитываются только нефть и газ, насыщающие породы-коллекторы. При этом определение самого понятия «коллектор», с физической точки зрения, имеет весьма расплывчатый характер. К коллекторам относят горные породы, обладающие способностью вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке в промышленных масштабах [3]. При кажущейся простоте и ясности данной формулировки в ней имеется большой недостаток – при их выделении необходимо учитывать не только пористость и проницаемость пород.

-

1 – необходимо учитывать свойства флюидов. Например, при опробовании скважин газонефтяной залежи с аномально высоковязкой нефтью из отложений одного и того же пласта, имеющих идентичные фильтрационно-емкостные свойства получают промышленный приток газа, тогда как из нефтяной части пласта не удается извлечь пластовые флюиды. При этом строится единая гидродинамическая модель пласта, на основании которой разрабатывается система разработки залежи. Отметим, что в нефтяной геологии рассматривается фазовая проницаемость, но отсутствует понятие о фазовом коллекторе или переходе из «коллектора» в «не коллектор» в зависимости от свойств насыщающего флюида.

Рис. 1. Зависимости вероятности формирования проницаемости больше 10 м от пористости образцов.

-

2 – выделение коллекторов во многом зависит от технологического фактора. И речь здесь идет не только от таких важных операциях, как качество вскрытия пласта, а также цементирования и последующей перфорации. Даже при идеальном выполнении перечисленных процедур не снимается вопрос о влиянии технологического фактора. Кроме этого, оставим за рамками технологии вскрытия и воздействия на пласты. Дебит зависит не только от проницаемости и толщины пласта, на него оказывает влияние градиент давления [1, 5]. Теоретически приток флюида в объемах, превышающих погрешность измерения, будет получен только после превышения соответствующего критического значения. Однако возможны ситуации, когда данное условие не будет выполнено из-за низкого качества работ. Вместе с тем, по своим фильтрационноемкостным свойствам данные отложения необходимо относить к коллекторам.

-

3 – при выделении коллекторов на основании действующей методики необходимо учитывать еще и экономический фактор, с учетом которого дебит нефти может признаться в качестве промышленного.

-

4 – существуют проблемы надежного выделения коллекторов по промыслово-геофизическим данным. В первую очередь это обусловлено тем, что связь между проницаемостью, являющейся основным показателем качества коллектора, и пористостью, наиболее точно определяемой по промыслово-геофизическим данным, имеет вероятностный характер. В частности, для ряда продуктивных пластов Западно-Сибирской нефтегазо-носностной провинции соотношение между вероятностью отнесения породы к коллекторам по проницаемости (не меньше 10-15м2) от пористости (рисунок 1) аппроксимируется формулой 1 (R2 изменяется в интервале 0,94-0,99):

Р^н = 1 - ехр[— ехр(л X К^н - В)] (1)

ркерн где к - вероятность отнесение образца к коллекторам, д. ед.;

р^керн

-

- пористость, определенная по керну, д. ед.

-

A, B - коэффициенты пропорциональности.

Ряд пород, пористость которых не превышает кондиционные значения, при интерпретации промыслово-геофизических данных не будет выделяться в качестве коллекторов, несмотря на то, что они ими фактически являются. Рассматриваемые отложения в ряде случаев не будут интерпретироваться даже по качественным методам ГИС, как способные формировать пути фильтрации флюидов.

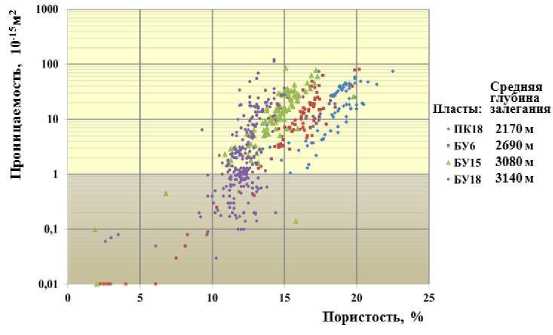

Рис. 2. Соотношение пористости и проницаемости пород различных пластов Пякяхинского месторождения.

-

5 – необходимо учитывать, что фильтрационноемкостные свойства отложений изменяются, в том числе и после насыщения их углеводородами. При этом в результате эпигенетических преобразований отложений ряд пород могут или перестать классифицироваться в качестве коллекторов, или, наоборот, по

своим фильтрационным свойствам их следует начать относить к проницаемым разностям. Для многих месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносност-ной провинции при сопоставлении пород с практически одинаковой пористостью более высокие значения проницаемости наблюдается, как правило, у более древних разностей (рисунки 1, 2) [4]. Именно благодаря данной тенденции изменения характера соотношения фильтрационных и емкостных свойств отложений прослеживается последовательное уменьшение кондиционных значений пористости вниз по разрезу. Таким образом, по мере увеличения глубины залегания продуктивных горизонтов следует ожидать увеличение вероятности обнаружение тел, насыщенных углеводородами, сообщаемость которых с основной частью резервуара нарушена вследствие особенностей развития вторичных процессов.

-

6 – при оценке запасов нефти и газа следует учитывать, что при существующем подходе игнорируется перемещение флюидов через породы с низкими значениями фильтрационно-емкостных свойств в процессе длительной разработки [1, 2]. Между тем, движение углеводородов в пласте происходит, только оно описывается законами, существенно отличающимися от закона Дарси, причем суммарные объемы нефти, поступающие в дренажную систему из вмещающих отложений могут быть значительными [1].

Представляется целесообразным признать, что существующую в настоящее время практику игнорирования нефтенасыщенных пород с пористостью меньше кондиционных значений при построении геологических моделей и подсчете геологических запасов следует подвергнуть ревизии. Происходит не только занижение геологических запасов, но что более важно – существующий подход вводит существенные ограничения в создание новых технологий по более эффективной разработке залежей углеводородов. Именно в освоении запасов нефти и газа, приуроченных к породам, которые сегодня считаются неколлекторами, заложен, как огромный потенциал увеличения добычного потенциала месторождений, так и перспектив открытия новых залежей. В частности, нашумевшая в последнее время проблема сланцевого газа, только подчеркивает актуальность модернизации технологий построения геологических моделей, оценки запасов и освоения залежей углеводородов.

Список литературы Новый подход к оценке и прогнозу продуктивности нефтегазонасыщенных пород

- Арье А.Г. Физические основы фильтрации подземных вод. -М., Недра, 1984. -101 с.

- Бочаров В.А. Разработка нефтяных пластов в условиях проявления начального градиента давления. -М., ОАО «ВНИИО-ЭНГ», 2000. -252 с.

- Еременко Н.А. «Геология нефти и газа на рубеже веков». -М., Наука, 1996. -176 с.

- Лобусев А.В., Страхов П.Н., Лобусев М.А., Вертиевец Ю.А. Новый подход к моделированию залежей углеводородов и определению коэффициента извлечения нефти.//Территория нефтегаз. -2012. -№ 5. -С. 54-62.

- Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидравлика. -Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. -736 с.