Новый род строматолитов из палеопротерозоя Карельского кратона

Автор: А.В. Лютиков, П.В. Медведев

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (366), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты изучения нового рода строматолитов Severinsaaria unica gen. nov., обнаруженных на Карельском кратоне Фенноскандинавского щита в карбонатных породах разреза верхнего ятулия (палеопротерозой) юго-западного побережья озера Сегозеро (Центрально-Карельская строматолитовая провинция). Строматолиты были изучены различными методами, включая оптическую и электронную микроскопию, метод графического препарирования и 3D-визуализацию в программном обеспечении Blender. Проведено сравнение Severinsaaria gen. nov. с типичными столбчатыми строматолитами района изучения — Djulmekella и Segosia. Выделение нового рода Severinsaaria позволяет расширить знания о разнообразии палеопротерозойских строматолитовых построек на Карельском кратоне и дополнить палеонтологическую характеристику Центрально-Карельской строматолитовой провинции.

Строматолиты, палеопротерозой, ятулий, Карельский кратон, Фенноскандинавский щит

Короткий адрес: https://sciup.org/149148828

IDR: 149148828 | УДК: 552.543:551.72 (470.22) | DOI: 10.19110/geov.2025.6.4

Текст научной статьи Новый род строматолитов из палеопротерозоя Карельского кратона

Актуальность данной работы связана с вопросами изучения древнейших следов жизни на Земле, сохранившихся в виде строматолитов — слоистых донных микробных отложений (Riding, 2011). Они имеют самую продолжительную летопись в истории Земли (Riding, 1991) и доминируют среди фоссилий докембрийского возраста (McLoughlin et. al., 2013).

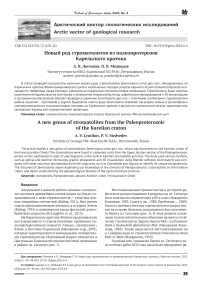

На Карельском кратоне Фенноскандинавского щита выделяются 4 строматолитовые провинции па-леопротерозойского возраста: Северо-, Центрально-, Южно- и Восточно-Карельская (Макарихин и др., 2007), которые характеризуются уникальными сообществами строматолитов. Изученный разрез находится в Центрально-Карельской строматолитовой провинции в районе оз. Сегозеро (рис. 1).

Местонахождения строматолитов и их стратиграфическое распространение в разрезах на оз. Сегозеро были описаны исследователями в 80-х годах (Макарихин, Кононова, 1983; Сацук и др., 1988; Проблемы…, 1989). Один из наиболее богатых строматолитами разрез описан на острове Дюльмек, находящемся близ восточного берега оз. Сегозеро (рис. 1). В этом разрезе основными палеонтологическими объектами являются столбчатые строматолиты Segosia impexa Mak. , S.columnaris Butin и Djulmekella djulmekensis Mak. (Макарихин, Кононова, 1983). Также выделяется местонахождение на о. Северинсаари со строматолитами Omachtenia rhoda Mak. et Medv (Макарихин, 1992).

В районе юго-западного берега оз. Сегозеро в ходе полевых работ 2023 года нами было обнаружено ра-

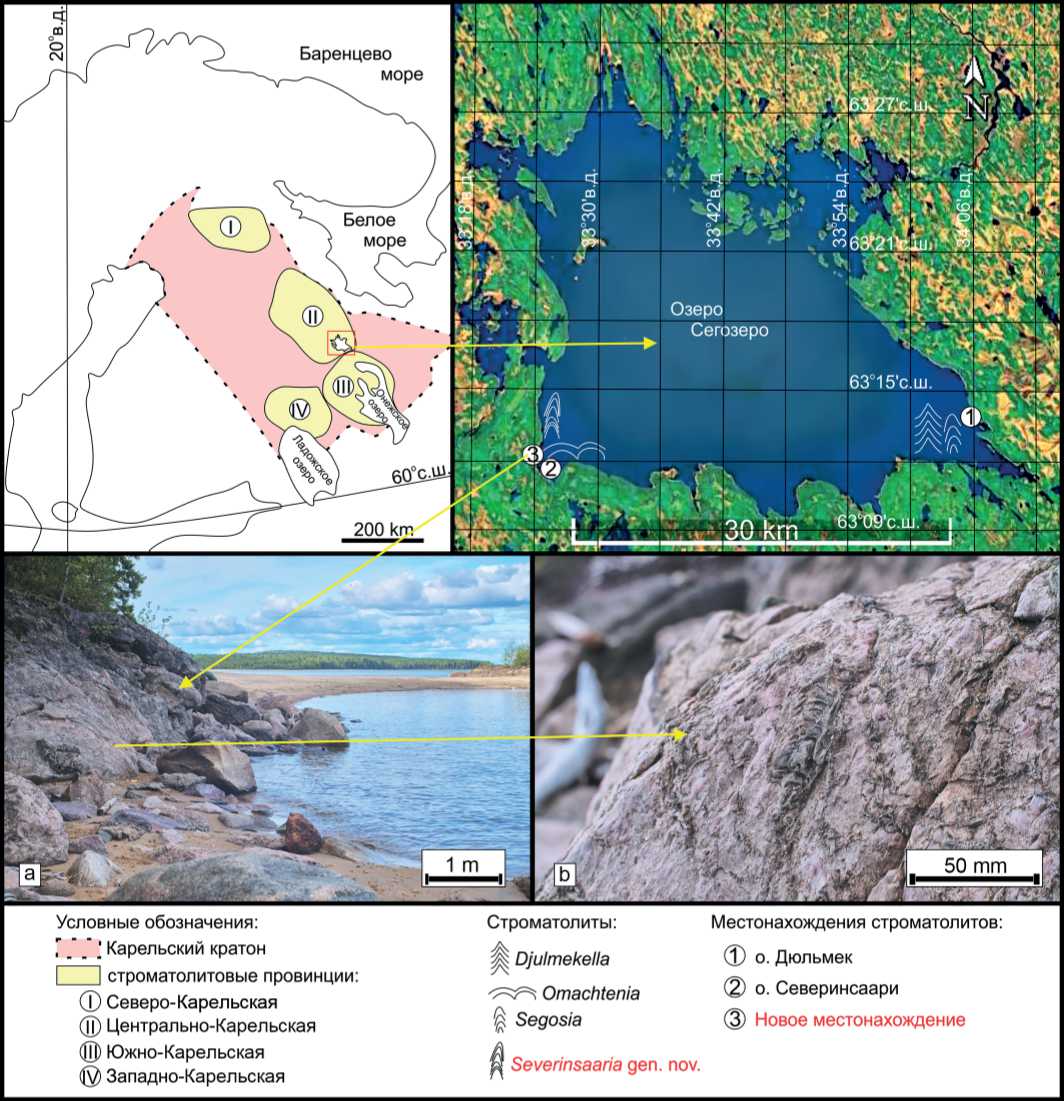

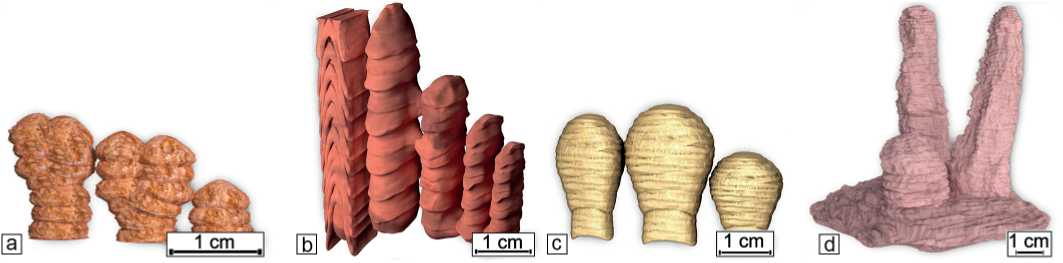

нее неизвестное местонахождение строматолитов (рис. 1). Изучение найденных строматолитовых построек показало, что они морфологически отличаются от ранее описанных здесь столбчатых строматолитов Segosia, Djulmekella и пластово-столбчатых Omach-tenia (рис. 2). В настоящей статье приводятся резуль таты изучения недавней находки строматолитов, которые позволяют выделить новый род столбчатых построек, расширяющий палеонтологическую характеристику района оз. Сегозеро в Центрально-Карельской строматолитовой провинции.

Геологическое положение

Ондозерско-Сегозерская площадь в Центральной Карелии объединяет складчатые архейские зеленокаменные структуры лопийского надгоризонта, гранитогнейсовые и гранитоидные блоки и перекрывающие их узкие, вытянутые в северо-западном направлении протерозойские структуры, представленные отложениями сумийского, сариолийского и ятулийского надгоризонтов (Дмитриева, Кулешевич, 2018).

Протерозойские породы представлены андезиба-зальтами сумийского и олигомиктовыми гранитными

Рис. 1. Восточная часть Фенноскандинавского щита (Карельский кратон) и спутниковая карта района изучения с обозначениями местонахождений строматолитов: a — вид на новое местонахождение (азимут съемки 0°), b — характер выходов доломитов вблизи

Fig. 1. The Eastern part of the Fennoscandian shield (the Karelian craton), satellite map of the study area with location of stromatolites: a — view on a new location (shooting azimuth 0°), b — the nature of dolomite outcrops near

Рис. 2. Продольные сечения строматолитов: a — Djulmekella djulmekensis Mak., 1983; b — Segosia columnaris But., 1966; c — Omachtenia rhoda Mak. et Medv., 1992; d — Severinsaaria gen. nov. Полированные образцы

Fig. 2. Longitudinal sections of stromatolites: a — Djulmekella djulmekensis Mak., 1983; b — Segosia columnaris But., 1966; c — Omachtenia rhoda Mak. et Medv., 1992; d — Severinsaaria gen. nov. Polished samples конгломератами сариолийского надгоризонтов. Выше по разрезу залегают кварцевые песчаники, алевролиты и карбонатные породы ятулийского надгоризонта, который подразделяется на сегозерский и онежский горизонты. Под сегозерским горизонтом понимается существенно кварцитопесчаниковая толща. Под онежским горизонтом понимается толща, сложенная преимущественно карбонатными породами (Сацук и др., 1988).

Острова Дюльмек и Северинсаари признаны геологическими памятниками природы в 1984 году. На этих островах выходы розовато-серых доломитов верхнего ятулия (онежский горизонт) образуют уникальный комплекс палеопротерозойских строматолитов, некоторые из них являются единственными в мире (Геологические памятники…, 2006).

Материалы и методы исследования

Фактическим материалом послужили образцы строматолитов, отобранные нами во время полевых работ 2023 года в районе юго-западного берега оз. Сегозеро (Центральная Карелия). В качестве сравнительного материала для настоящего исследования послужили строматолиты Segosia, Djulmekella, (о. Дюльмек) и Omachtenia (о. Северинсаари) из коллекции Р. В. Бутина и В. В. Мака-рихина, хранящиеся в музее геологии ИГ КарНЦ РАН.

Образцы строматолитовых построек изучались на сканирующих электронных микроскопах VEGA II LSH (Tescan) при ускоряющем напряжении 20 кВ с энергодисперсионным микроанализатором INCA Energy 350

(Oxford instruments) и KYKY (ЦКП Кар НЦ РАН, Петрозаводск). СЭМ-изображения и анализы проводились также на электронном микрозонде ThermoFischer Scientific Axia ChemiSEM с энергодисперсионной приставкой TrueSight EDS 25 mm2 (ЦКП «Геонаука», ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар). Анализы проводились при ускоряющем напряжении 10 и 20 кВ, токе зонда 0.85 мкА, размере пучка 180 нм и области возбуждения до 5 мкм. С использованием программного обеспечения xT SEM изучалась морфология микрослоев, исследовался химический состав вмещающей породы, а также проводился поиск возможно сохранившихся остатков цианобактерий. Образцы строматолитовых построек представляют собой шлифы и аншлифы с напыленным бериллием.

Для получения увеличенных снимков образца в отраженном свете использовался оптический микроскоп Tomlov.

Воссоздание формы столбиков строматолитов и их взаимного расположения в породе проводилось на основе метода «графического препарирования» (Крылов, 1963) и применения метода 3D-моделирования. Образец разрезался алмазным диском на параллельные пластины толщиной 5–7 мм, затем контуры строматоли-товой колонки с поверхностей распилов фотографировались. Фотографии обрабатывались и накладывались одна на другую в соответствующем порядке. Так восстанавливалась форма столбика внутри породы и строматолитовые столбики графически освобождались от вмещающей породы. В результате получилась обобщенная объемная модель, которая дает возможность 41

выявить сходство и различие строматолитовых построек с гораздо большей точностью, чем при сравнении отдельных пришлифовок (Лютиков, 2024).

Проведенное трехмерное моделирование позволяет получить изображения пространственных форм исследуемых строматолитов и сравнить с моделями других строматолитов.

Описание разреза о. Северинсаари

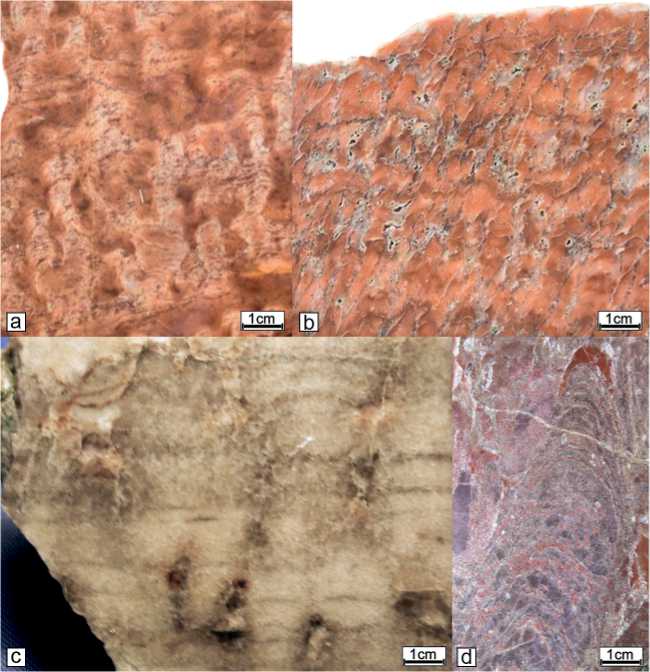

В юго-западной части оз. Сегозеро, при низком стоянии воды в озере обнажены коренные выходы и крупные элювиальные глыбы мраморизованного известняка, содержащего послойные скопления пластово-столбчатых построек, среди которых определены Omachtenia rhoda Mak. et Medv. (рис. 3).

В этих известняках строматолитовые постройки О. rhoda на поверхности напластования узнаются по округлым сечениям столбиков, диаметр которых до- стигает 2.5–3.0 см. В осевых сечениях построек наблюдаются тесное расположение столбиков, практически незаметное ветвление, слабовыпуклый рисунок строматолитовых наслоений и большое количество соединительных мостиков. Аналогичные строматолиты встречены еще в двух местонахождениях в пределах Сундозерско-Пялозерского биостратотипического района (Макарихин, Кононова, 1983).

На юго-западном побережье оз. Сегозеро, вблизи о. Северинсаари нами изучен раннее неизвестный разрез со строматолитами. В хорошо отмытых озерным прибоем обнажениях видна верхняя часть сегозерско-го и нижняя часть онежского горизонтов ятулия: кварцевые конгломераты, кварцитопесчаники с красноцветными алевролитами. Наблюдаются разнообразные слоистые и косослоистые текстуры, знаки ряби и трещины усыхания. Осадочные породы залегают на размытой поверхности базальтовых лав. Верхняя часть разреза представлена пестроцветными обломочными

Severinsaaria gen. et sp. nov.

Omachtenia rhoda

Литолого-стратиграфическая колонка нового местонахождения и о-ва Северинсаари

Рис. 3. Общая литологическая колонка района изучения (слева) и положение обнаруженных строматолитов в общем карбонатном разрезе нового местонахождения и о. Северинсаари (справа) (по Макарихин, Кононова, 1983; Сацук и др., 1988 с изменениями). Желтой рамкой выделен слой со строматолитами Severinsaaria gen. et sp. nov.

Условные обозначения: 1 — граниты, 2 — кварцитопесчаники, 3 — базальты, 4 — кварцевые конгломераты и кварцитопес-чаники, 5 — кварцитопесчаники и алевролиты, 6 — известняки, 7 — доломиты

Fig. 3. General lithological column of the study area (left) and the position of the discovered stromatolites in the general carbonate section of the new location and the island Severinsaari (right) (according to Makarikhin, Kononova, 1983; Satsuk et al., 1988 changed). The yellow frame is marked by a bed with stromatolites Severinsaaria gen. et sp. nov.

Symbols: 1 — granites, 2 — quartzite sandstones, 3 — basalts, 4 — quartz conglomerates and quartzite sandstones, 5 — quartzite sandstones and siltstones, 6 — limestones, 7 — dolomites доломитами, в которых и были найдены строматоли-товые постройки, формирующие небольшие (до 1 м протяжённостью) линзовидные биостромы (рис. 3).

Обсуждение результатов

Возможно, что колебание уровня воды на мелководье палеобассейна обусловило в разрезе о. Северин-саари смену изучаемых столбчатых строматолитов Severinsaaria gen. et sp. nov. на пластово-столбчатые Omachtenia sp. , которые перекрываются осадками. В разрезе на о. Дюльмек цикл повторяется — столбчатые Segosia и Djulmekella сменяются желваковыми Collenia sp. Такая же закономерность в смене морфологических типов наблюдается в Южно-Карельской строматолитовой провинции, в Сундозерско-Пялозер-ском биостратотипическом районе. Здесь группа столбчатых строматолитов Carelozoon metzgerii Mak. , Sundosia mira Butin , Parallelophyton raigubicum Mak . выше по разрезу сменяется желваковыми Colleniella sp., Omachtenia sp. , затем следует перерыв строматолитообразования и цикл повторяется — столбчатые Carelozoon sp. , Carelo-zoon jatulicum Metz. , Parallelophyton strictum Mak. сменяются желваковыми Colleniella palica Mak. и пластовыми Stratifera sp. (Макарихин, Кононова, 1983).

Подобные изменения морфологических типов строматолитовых построек зависят от гидродинамических условий среды и скорости поступления обломочного материала: чем выше гидродинамика и больше поступление обломков, тем сложнее форма постро- ек. Эта закономерность была выявлена при исследовании неопротерозойских строматолитов Бразилии (Bedoya-Rueda et al., 2024), мезопротерозойских строматолитов в Китае (Yang et al., 2022) и современных строматолитов в заливе Шарк-Бей (Logan et al., 1964; Jahnert, Collins, 2012).

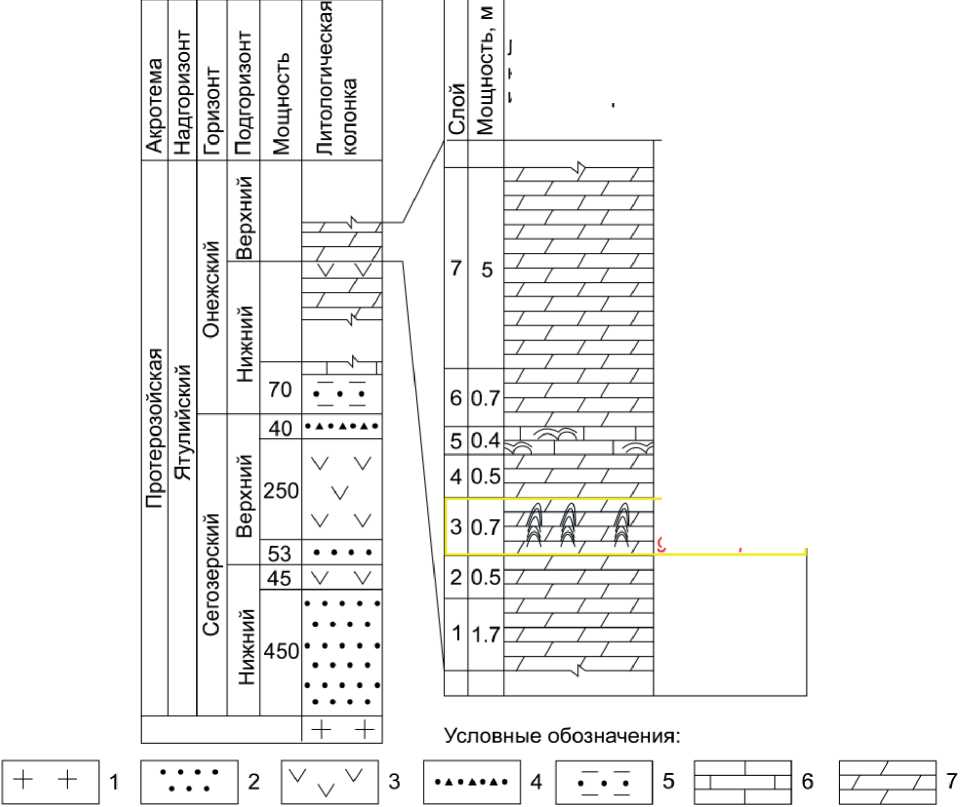

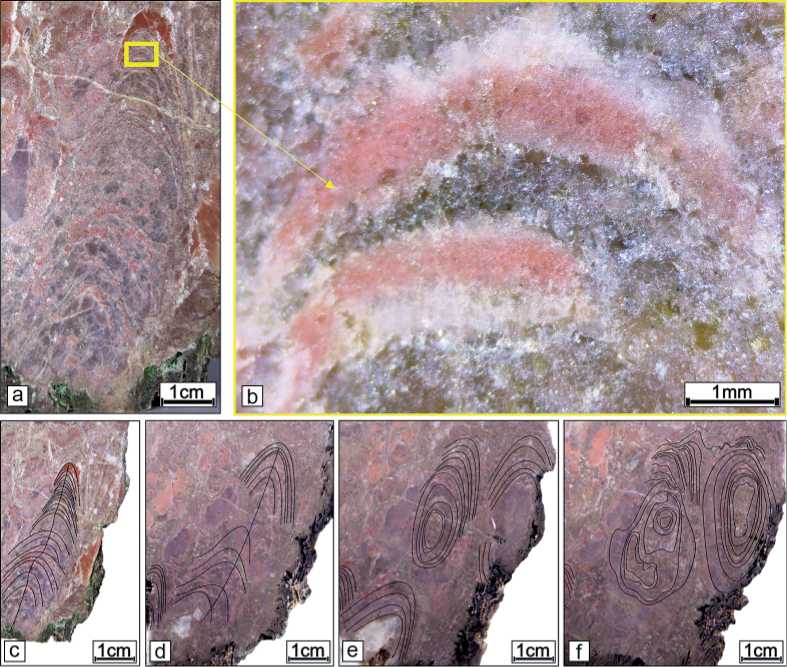

Изученные столбчатые строматолитовые постройки имеют размеры от 2 до 7 см высотой. При детальном рассмотрении образца хорошо видна слоистость постройки — биогенные (светлые) и хемогенные (темные) слои (рис. 4). Биогенные слои пелитоморфные, содержат гематит, что придает им красноватый цвет. Хемогенные слои сложены кристаллами кварца. При распиловке образца обнаружилось, что столбики имеют изгиб оси роста, что отчетливо фиксируется в каждой полученной пластинке (толщина 5–6 мм).

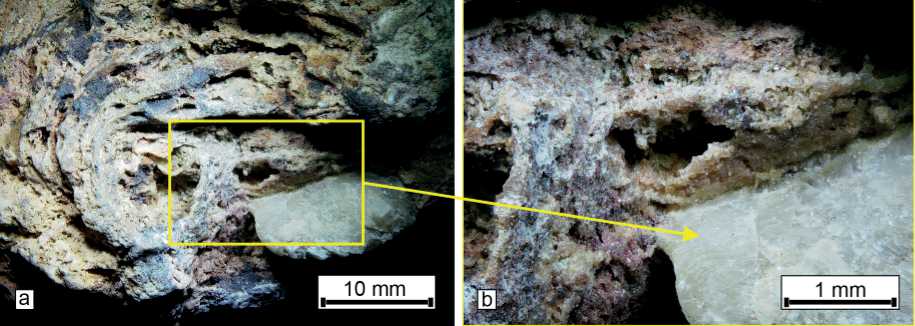

При исследовании эродированной части образца на оптическом микроскопе Tomlov уделялось внимание структуре строматолитовых наслоений. Каждый слой четко прослеживается и не прерывается. Отчетливо выделяются хемогенные слои, состоящие из мелкозернистого кварца. В основании столбиков присутствуют крупные окатанные гальки (рис. 5), сложенные чаще всего кварцем, на которых цианобактериальный мат начинал свой рост.

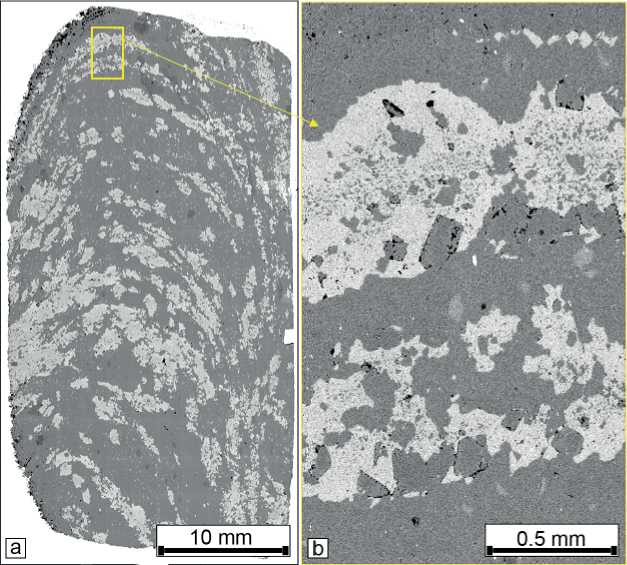

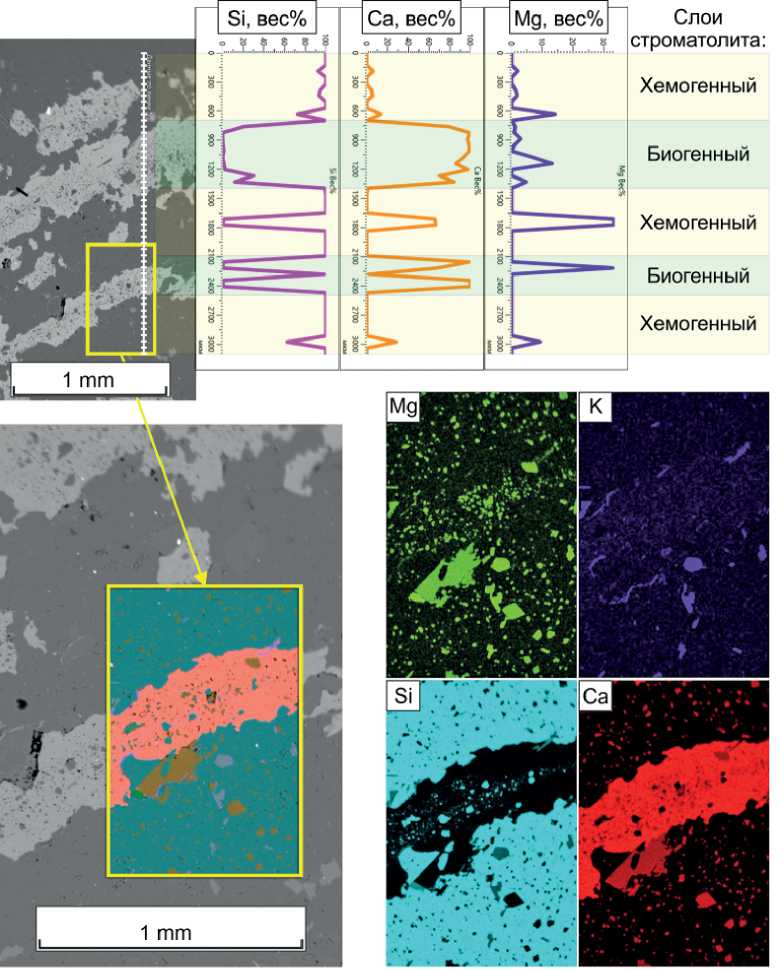

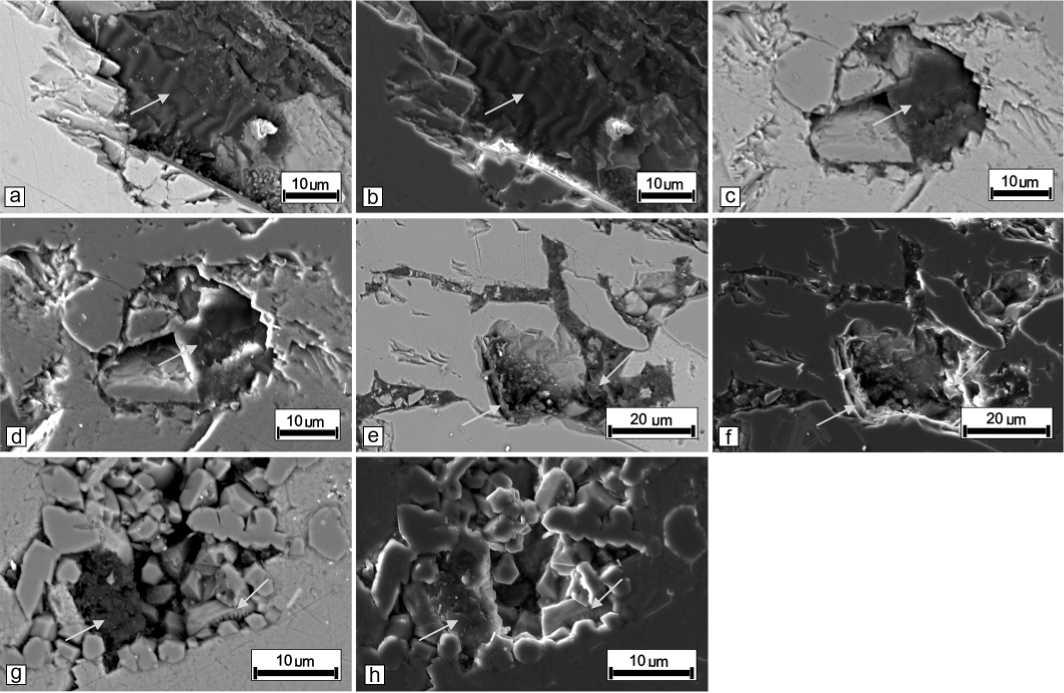

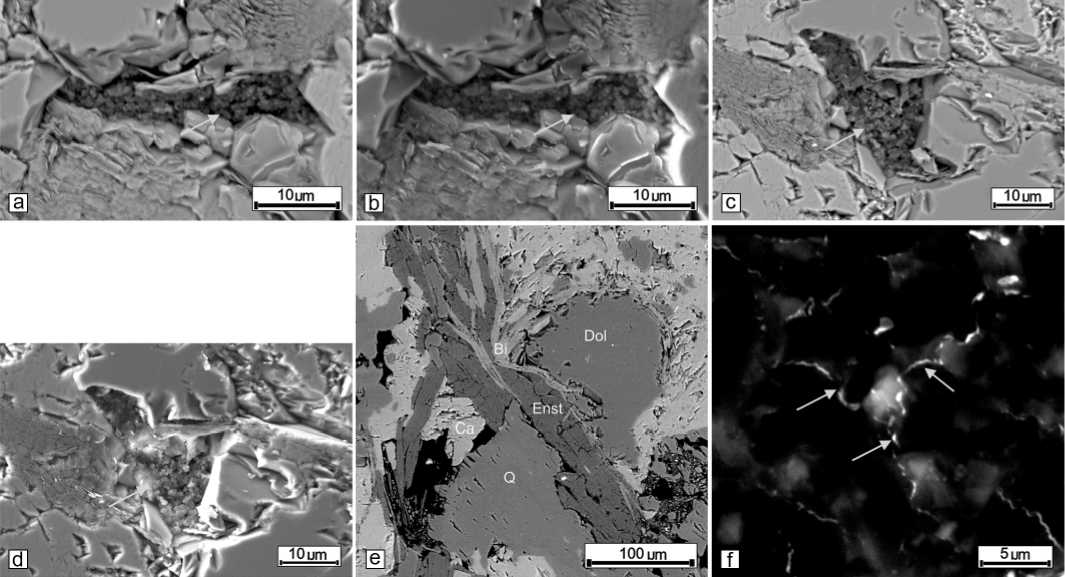

В изученных шлифах с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) прослеживается тонкая строматолитовая слоистость (рис. 6, 7).

При исследовании микроструктуры строматолита Severinsaaria unica gen. et sp. nov. с помощью СЭМ

Рис. 4. Голотип Severinsaaria unica gen. et sp. nov., образец 6281, онежский горизонт ятулия, верхний подгоризонт, о. Северинсаари: a — полированный образец, b — увеличенный фрагмент строматолитового столбика, c–f — продольные пластинки

Fig. 4. Holotype Severinsaaria unica gen. et sp. nov., sample 6281, Onega horizon of the Jatulian, upper subhorizon, i. Severinsaari: a — polished samples, b — enlarged fragment of stromatolite, c–f — longitudinal plates

были выявлены остатки строматолитостроителей в виде бактериальных пленок (рис. 8) и сферических скоплений (рис. 9, a–d). Сферы имеют неровную поверхность и, вероятно, состоят из множества более мелких округлых объектов. Схожие по морфологии скопления сфер были обнаружены в образцах травертина из горячих источников Le Zitelle в Италии (условия среды: Т = 61 °C, pH = 6.3) (Carlton et al., 2000). Также в изучаемом образце обнаружены нитеобразные скопления вокруг мелких (2–3 нм) частиц доломита (рис. 9, f).

Нельзя утверждать, что обнаруженные биогенные остатки в строматолитах и следы их активности являются in situ; организмы могли попасть уже в сформированную породу в процессе литогенеза. Однако сравнительный морфологический анализ обнаруженных форм показывает определенное сходство с подтверж- дёнными палеопротерозойскими фоссилиями — кокками и нитевидными формами, обнаруженными в углеродистых сланцах и туфогенно-осадочных породах Хизоваарской зеленокаменной структуры, а также в корах выветривания палеопротерозоя оз. Паана-ярви (Ископаемые…, 2011).

В целом образец сложен однотипно — переслои массивного доломита с редкими его кристаллами, а также зерна кварца. Встречаются такие минералы, как биотит, гематит, сфен, пирит, клиноэнстатит (рис. 9, e). Сохранившихся биогенных остатков крайне мало, в основном они присутствуют в пустотах породы.

С помощью метода трёхмерного моделирования была воссоздана морфология столбиков Severinsaaria gen. nov. Благодаря этому удалось провести сравнение не только физических образцов, но и виртуальных (рис.

Рис. 5. Характер выветривания доломита со столбиками строматолита Severinsaaria unica gen. et sp. nov. под оптическим микроскопом Tomlov: А — структура строматолита; B — основание строматолитовой постройки с крупной галькой кварца

Fig. 5. The weathering pattern of dolomite with columns of Severinsaaria unica gen. et sp. nov. under an optical microscope Tomlov: А — structure of stromatolite; B — base of the buildup with large quartz pebble

Рис. 6. СЭМ-изображение микротекстуры строматолита Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: a — характер строматолитовых наслоений, b — увеличенный фрагмент наслоений

Fig. 6. SEM images showing the microtextural characteristics of stromatolite Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: a — stromatolite lamination, b — enlarged fragment of a

-

10) . Оказалось, что изучаемые строматолиты отличаются от сравниваемых не только общим размером построек и морфологией, но и характером роста, наслоений, а также расположением столбиков относительно друг друга. Severinsaaria gen. nov. не обладает вет влением, каждый столбик представляет собой отдельную постройку, в отличие от Segosia, Djulmekella, Omachtenia , у которых столбики располагаются очень близко друг к другу и часто имеют соединительные мостики.

Описание строматолита

Принцип и структура описания строматолита основаны на материалах предшественников (Макарихин, Кононова, 1983; Макарихин, 2011).

Происхождение названия рода связано с наименованием острова Северинсаари, вблизи которого встречены эти строматолиты.

Тип рода Severinsaaria unica, gen. et sp. nov. Центральная Карелия, онежский горизонт ятулия.

Диагноз. Постройка в виде столбика с конусной верхушкой. Строматолитовые наслоения хорошо выражены и заметны на отполированной поверхности в виде чередования красноватых и фиолетовых слой-ков. Рядом присутствуют еще несколько столбиков меньшего размера. Они имеют общее основание, но в процессе роста отделяются друг от друга, формируя отдельные постройки с явно выраженными арками. Ветвления столбиков не обнаружено. Вмещающий доломит грязно-белого цвета на выветрелой поверхности, но при разрезе и полировке обнаружились лилово-коричневые и оранжевые включения, обусловленные примесью гематита.

Рис. 7. SEM-изображения шлифа Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: картирование и распределение элементов по профилю перпендикулярно слоистости

-

Fig. 7. Thin section SEM image of Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: mapping and distribution of elements along the profile perpendicular to the lamination

Рис. 8. Ультрамикроструктуры в палеопротерозойских строматолитах Severinsaaria unica gen. et sp. nov. : a–h — биопленки; a, c, e, g — BSE-детектор; b, d, f, h — SE-детектор

-

Fig. 8. Ultramicrostructures in Paleoproterozoic stromatolites of Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: a–h — biofilms. a, c, e, g — BSE detector; b, d, f, h — SE detector

Рис. 9. Ультрамикроструктуры в палеопротерозойских строматолитах Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: a–d — скопления сферических форм: a, c — BSE-детектор; b, d — SE-детектор; e — зерна клиноэнстатита, BSE-детектор; f — песчинка, опутанная нитеобразными формами, SE-детектор

-

Fig. 9. Ultramicrostructures in Paleoproterozoic stromatolites of Severinsaaria unica gen. et sp. nov.: a–d — clusters of spherical forms: a, c — BSE detector; b, d — SE detector; e — clinoenstatite grains, BSE detector; f — a grain of dolomite entangled in filamentous forms, SE detector

Рис. 10. 3D-модели палеопротерозойских строматолитов, созданные с помощью программы Blender: a — Djulmekella; b — Segosia; c — Omachtenia; d — Severinsaaria gen. nov.

-

Fig. 10. 3D models of stromatolites build by Blender software: a — Djulmekella; b — Segosia; c — Omachtenia; d — Severinsaaria gen. nov.

Состав рода. Один вид Severinsaaria unica gen. et sp. nov.

Сравнение. От рода Segosia и Djulmekella отличается более крупным размером (шириной) и характером столбиков, а также отсутствием ветвления. Характер роста построек Segosia и Djulmekella представляет собой, как правило, несколько столбиков, плотно находящихся вместе, в отличие от Severinsaaria , представленного единичными отдельными крупными столбиками. Угол наклона арок более пологий в отличие от сравниваемых строматолитов. Цвет породы также отличается: у Severinsaaria буро-малиновый, красноватый, а у Segosia и Djulmekella оранжевый. Отличия в цвете связаны с присутствием различных примесей в породе.

Морфологией постройки и размерами новый род похож на Conophyton Maslov, но у Severinsaaria отсутствует осевая зона (конус в конусе), что является главным признаком Conophyton . Однако есть некоторое сходство. Например, столбики Conophyton minusculum Semikhatov (формация Рокнест серии Эупорт, Канадский щит) имеют искривленные оси, а также начинают рост от общего пластового основания, как и Severinsaaria . Такие же особенности проявлены и у Murmania sido-renkia Ljubtzov (Печенгский комплекс, Кольский полуостров). Последняя особенность присуща многим строматолитам, поэтому не является значимой. От рода Colonella Komar (тоже неветвящихся столбчатых строматолитов) отличается крутым характером арок.

Геологический возраст и распространение. Онежский горизонт ятулия, юго-западный берег оз. Сегозеро, Центральная Карелия.

Severinsaaria unica gen. et sp. nov. (см. фото выше)

Голотип. Обр. 6281, коллекция лаборатории геологии и геодинамики докембрия ИГ КарНЦ РАН, югозападный берег оз. Сегозеро (Карелия). Онежский горизонт ятулия.

Происхождение названия вида от лат. unique — уникальный.

Описание. Крупные единичные столбики изогнутой конусообразной формы, высотой около 7 см, шириной 2 см. Ось столбика имеет изгибы. Арки довольно острые и облекают нижележащие прослои. Видимые темные и светлые наслоения имеют толщину от 2 до 4 мм. В образце присутствуют обломочный карбонатный материал оранжевого цвета, напоминающий тот, из которого сложены Segosia , но в данном случае постройки не сформированы.

Сравнение. В настоящее время выделен только один вид этого рода.

Материал. Образец 6281: 2 крупных обломка, 6 шлифов, 3 тонких среза (пластинки) хранятся в лаборатории геологии и геодинамики докембрия ИГ КарНЦ РАН.

Геологический возраст и распространение. Верхний подгоризонт онежского горизонта ятулия, юго-западный берег оз. Сегозеро, Центральная Карелия.

Заключение

Таким образом, описан новый род строматолитов, представленный одним видом Severinsaaria unica gen. et sp. nov. Морфология постройки контролировалась средой обитания. Находка данного строматолита дополнила закономерную картину смены морфологии строматолитовых построек: от столбчатых к пластовым вверх по разрезу. Изучение с помощью СЭМ и 3D-моделирования, а также описание в качестве нового рода позволили расширить знания о палеопроте-розойских строматолитовых постройках и их разнообразии в восточной части Фенноскандинавского щита. Полученные результаты позволят дополнить суще ствующую базу данных палеопротерозойских микробиалитов Карелии, а также будут задействованы в будущем при фациальных реконструкциях осадочных палеобассейнов на Карельском кратоне.

Работа выполнена в рамках государственного бюджетного финансирования темы № 215 НИР Института геологии КарНЦ РАН.