Новый способ диагностики пролиферативной витреоретинопатии

Автор: Кольбин А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: выполнить изучение стандартизированной модели огнестрельного проникающего ранения глаза без внутриглазного инородного тела (открытой травмы глаза типа B). Материалы и методы. Экспериментальное исследование было выполнено с использованием стандартизированной модели на 36 кроликах породы Шиншилла (71 глаз). Моделирование огнестрельного проникающего ранения глаза без внутриглазного инородного тела ‒ огнестрельной открытой травмы глаза (ОТГ) типа B ‒ производили с использованием пневматической винтовки и модернизированных снарядов к ней. После моделирования огнестрельной ОТГ B (ООТГ) выполняли детальный офтальмологический анализ животных в контрольные дни исследования. Использовали набор современных стандартных и высокотехнологичных методов исследования: офтальмоскопию, оптическую когерентную томографию (ОКТ), магнитнорезонансную томографию (МРТ), ультразвуковое (УЗИ) и гистологическое исследование. Применяли непараметрические методы статистики. Результаты. Анализ информативности, в том числе в сравнительный, использованных методов диагностики пролиферативной витреоретинопатии ПВР доказал актуальность каждого из них. А использование МРТ, дополнительно, впервые продемонстрировало высокую информативность и наглядность метода при диагностике ПРВ. Заключение. Изучение пролиферативных признаков с применением различных методов анализа (гистологический, обратная офтальмоскопия, ОКТ, УЗИ и МРТ) подтвердило возможность их применения в качестве маркеров ПВР. Также сделало потенциальным взаимным замену этих диагностических методов при диагностике пролиферативных изменений после травмы. МРТ в качестве метода диагностики ПВР отмечается высокой информативностью и наглядностью.

Магнитно-резонансная томография, оптическая когерентная томография, маркеры пролиферативной витреоретинопатии, офтальмотравматология

Короткий адрес: https://sciup.org/140312738

IDR: 140312738 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_4_S1_148

Текст научной статьи Новый способ диагностики пролиферативной витреоретинопатии

ОТГ наблюдается в 5–6 раз чаще по сравнению с пациентами у которых отслойка сетчатки имела регматогенную этиологию [10; 12; 13]. А при ООТГ ПВР приобретает особенно стремительное течение [14].

Логично, что для оптимальной верификации пролиферативного процесса необходимо использовать как традиционные офтальмологические: обратная офтальмоскопия, так и современные высокотехнологические методы диагностики: ОКТ, УЗИ и МРТ [16; 17; 18], а также ‒ гистологическое исследование. Последний, с одной стороны, представляет собой эталонный метод, однако, с другой, ‒ труднореализуем в клинической практике и становится предпочтительным при экспериментальных исследованиях.

Все это подчеркивает важность изучения объективных маркеров [17] пролиферативного процесса [6; 12; 15], которые могут повысит качество диагностики и, как результат, улучшить исходы лечения пациентов с ООТГ [19].

Цель исследования. Оценка признаков ПВР на стандартизированной модели ООТГ типа B.

Материалы и методы

Эксперимент выполнен на кафедре офтальмологии имени профессора В.В. Волкова Военно-медицинской академии. Проведено детальное изучение разработанной нами стандартизированной модели ООТГ типа B [17]. В качестве лабораторных животных использовали 36 кроликов (71 глаз) породы «Шиншилла». Всем лабораторным животным выполняли контрольное обследование до и после нанесения ранения, а также на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й и 21-й день эксперимента.

Для офтальмоскопии заднего сегмента глаза использовали офтальмоскоп бинокулярный Omegа 200 (Heine Optotechnik, Германия).

Гемофтальм оценивали в баллах путем определения его степени в каждом квадранте и их суммирования. Баллы присваивали по степени различения деталей сетчатки: детали хорошо различимы – 0 балл; осмотр деталей незначительно затруднен – 1 балл; ослабление рефлекса, осмотр деталей затруднен – 2 балла; осмотр деталей невозможен, рефлекса с глазного дна отсутствует – 3 балла.

Также при выполнении офтальмоскопии определяли выраженность ПВР. Отсутствие патологических изменений в стекловидной камере (СК) и сетчатке соответствовало 0 баллов; наличие единичных тяжей – 1 балл; множественные фиброзные тяжи – 2 балла; наличие грубых фиброзных тяжей, а также присутствие отслойки сетчатки – 3 балла.

Выполняли ОКТ стекловидной камеры и сетчатки на томографе RTVue-100 XR (Optovue Inc., США). Изучали признаки, характерные для ПВР: изменения отсутствуют – 0 баллов; наличие эхо-позитивных уплотнений на поверхности сетчатки, характерных для пролиферативных изменений, признаков отслойки сетчатки нет – 1 балл; в сетчатке определяются эхо-позитивные включения, сетчатка отслоена, слои её дифференцируются – 2 балла; в сетчатке определяются грубые эхо-позитивные включения, сетчатка отслоена, слои её не дифференцируются – 3 балла.

Выполняли ультразвуковое исследование с использованием режима B-сканирования на приборе Eye Cu-bеd (Ellex Medicа LTD, Австралия). В каждом квадранте фиксировали эхо-позитивные включения, присваивали им баллы, которые затем складывали. При отсутствии изменений присваивали 0 баллов; наличие единичных включений – 1 балл; множественных – 2 балла.

Регистрировали МР-изображения при помощи томографа Siеmens Magnеtom Symphоny (Siemens AG, Германия) мощностью 1,5 Тл. Анализировали последовательность сигналов 3D FIESTA-C в корональных срезах. Сравнивали МР-изображения здорового глазного яблока с глазным яблоком после нанесения ранения на контрольных сроках исследования.

Выполняли оценку пролиферативных признаков на основании МР-изображений. Фиксировали гипоинтен-сивные линейные тени в баллах: отсутствие изменений – 0 баллов; наличие единичных линейных теней – 1 балл; множественных – 2 балла.

Проводили гистологическое исследование, которое включало световую микроскопию с фоторегистрацией её результатов на микроскопе Aхio Imagеr Z1 (Carl Zeiss AG, Германия).

При гистологическом исследовании оценивали пролиферативные признаки: отсутствие ПВР – 0 баллов; присутствие клеточных элементов по ходу тяжей стекловидного тела (СТ), которое ущемлено в раневом канале – 1 балл; преретинальные изменения характерные для фиброза – 2 балла; признаки отслойки сетчатки, слои её сохранены – 3 балла; сетчатка отслоена, дезорганизация её слоев – 4 балла.

Результаты представляли в виде среднего ± ошибка среднего или медианы ± межквартильный размах (25–75%). Гипотезу о виде распределения контролировали критерием Шапиро-Уилка. Для оценки различий между несвязанными группами ‒ W-критерий Уилкоксона. Различия принимали значимыми при уровне р ≤ 0,05. Для демонстрации результатов с заданной надёжностью частоты анализировали с помощью 95%-доверительного интервала (95% ДИ). Расчет его выполняли с использованием метода Уилсона или углового преобразования Фишера для малых выборок. Сравнение статистической значимости различий частоты появления признаков был использован критерий согласия Пирсона. Для проверки равенства медианных значений показателей в разные дни использовали критерий Краскела-Уоллиса с post hoc тестом Данна.

Результаты

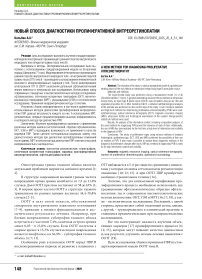

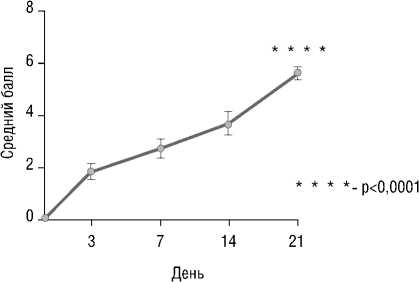

При офтальмоскопии определяли гемофтальм различной степени выраженности в 100% (95% ДИ (83,1; 99,6)). Непосредственно после травмы интенсивность гемофтальма составила 5,7±0,3 баллов из 12-ти возможных. В дальнейшем отмечали постепенный лизис сгустка к окончанию эксперимента (Рис. 1).

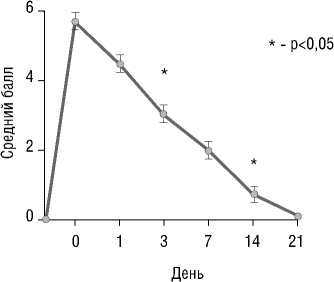

При офтальмоскопии начиная с 3-х суток определяли признаки ПВР ‒ единичные фиброзные тяжи. Такие изменения наблюдали с частотой 12,8 % (95% ДИ (6,0; 25,2) и они соответствовали 1 баллу. Далее отмечали резкое нарастание пролиферативных проявлений в стекловидной камере. К 21-м суткам эксперимента такие признаки различной степени интенсивности офтальмоскопиро-вали у 100% (95% ДИ (78,8; 100,0) экспериментальных животных, при этом наличие отслойки сетчатки, грубых фиброзных тяжей или их сочетание обнаруживали в 77,0% (95% ДИ (62,8; 86,4) случаев (Рис. 2). Такие изменения соответствовали 3 баллам.

Проводили анализ изображений ОКТ в контрольные сроки эксперимента, сравнивая их с изображениями ОКТ здорового глаза животных.

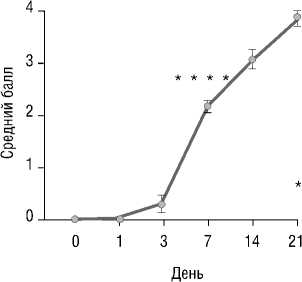

Первые признаки пролиферативных изменений в полости глазного яблока по данным изображений ОКТ отметили на 3-е сутки наблюдения. Далее отмечали резкое прогрессирование этих изменений с максимальными проявлениями на 21- е сутки, которые обнаружили в 96,3% (95% ДИ (92,5; 100,0) случаев (Рис. 3).

Рис. 1. Динамика гемофтальма в стекловидной камере при офтальмоскопическом исследовании.

Рис. 3. Динамика пролиферативных изменений по данным изображений оптической когерентной томографии.

p<0,0001

Рис. 2. Динамика пролиферативных изменений в стекловидной камере глаза при офтальмоскопическом исследовании.

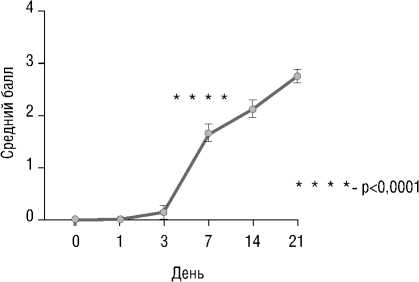

Рис. 4. Динамика изменений по данным УЗИ при B-сканировании.

Анализ изображений ОКТ обнаружил раннее появление и быстрое прогрессирование пролиферативных изменений в полости глазного яблока.

Анализ результатов УЗИ, выполненного в режиме B-сканирования, продемонстрировал следующие изменения. На 3-е сутки наблюдения в стекловидной камере регистрировали, преимущественно, проявления свежего частичного гемофтальма. Но уже с 7-х суток эксперимента отмечали увеличение эхо-позитивных включений в СК, которые были признаком ПВР. По окончании эксперимента (21- е сутки) такие изменения обнаруживали в 92,5% (95% ДИ (78,4; 95,3) случаев наблюдений (Рис. 4).

УЗИ, выполненное при моделировании ООТГ типа B, продемонстрировало высокую информативность при оценке прогрессирования признаков ПВР. Это доказывает ценность указанного метода исследования при диагностике ОТГ.

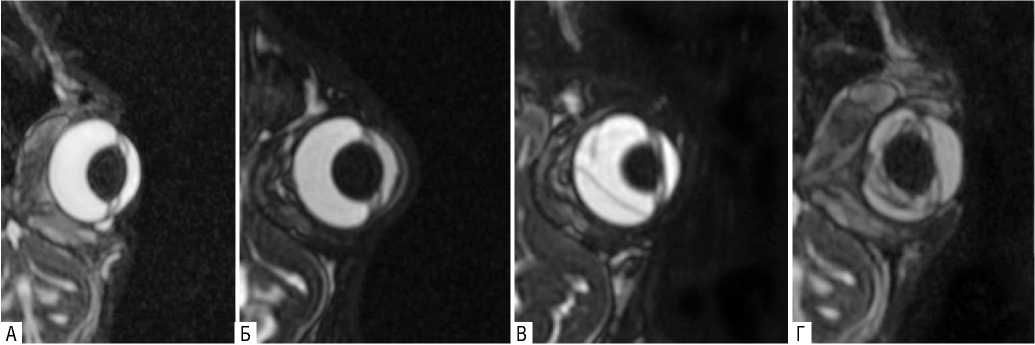

При выполнении МРТ регистрировали МР-изобра-жения глазного яблока экспериментальных животных в норме (Рис. 5 А) и в контрольные сроки (5 Б–Г).

При анализе изображений МРТ в норме глазное яблоко кроликов имело ровные контуры и четкие границы. Интенсивность МР-сигнала от СТ была усиленной

(изогиперинтенсивный сигнал). Такие результаты наблюдались в 84,1% (95% ДИ (75,3; 100,0)).

На 1-е сутки после травмы глазное яблоко сохраняло нормальные размеры. Контуры фиброзной капсулы ровные, с четкими границами. МР-сигнал от СТ изогипоин-тенсивен (ослабленный сигнал), что объясняется наличием гемофтальма. Вышеуказанные изменения встречались с частотой 92,6% (95% ДИ (74,0; 99,0)). На 14-е сутки глаз имел нормальные размеры. Контуры фиброзной капсулы глаза ровные, с четкими границами. МР-сигнал от СТ изогиперинтенсивен, соответствует норме, что отражает разрешение гемофтальма. В полости СТ определяли линейные гипоинтенсивные участки с фиксацией в области выхода зрительного нерва и зубчатой линии ‒ МР-картина отслойки сетчатки. Частота встречаемости описанных признаков на 14-е сутки после моделирования ООТГ типа В составила 88,2% (95% ДИ (79,8; 97,5). К 21-м суткам эксперимента контуры фиброзной капсулы глаза становятся неровными, но сохраняется четкость её границ. МР-сигнал от СТ изогипоинтенсивен, что является признаком высокого содержания белков (в том числе – факторов ПВР). Стекловидная камера неправильной формы, объем её уменьшен. Структура СТ негомогенна за счёт большого количества гипоинтенсивных линейных

Рис. 5. Патологические изменения глазного яблока экспериментальных животных по данным МР-изображений на 1-е (Б), 14-е (В) и 21-е (Г) сутки эксперимента по сравнению с нормой (А), пояснения в тексте.

тяжей – фиброза СТ в результате ПВР. Доля таких изображений на 21-е сутки после моделирования ООТГ типа В составила 92,5% (95% ДИ (75,7; 99,9).

По данным МРТ статистически значимое увеличение глубины передней камеры (ПК) при моделировании ООТГ типа B было зафиксировано непосредственно после нанесения травмы и, затем, на 21-е сутки – в 100,0% (95% ДИ (86,3; 100,0)). По нашему мнению, причиной углубления ПК после моделирования явилось уменьшение объёма стекловидной камеры и сдвиг хрусталика кзади по передне-задней оси глаза, а на 21-е сутки причиной углубления ПК является уже прогрессирование передней ПВР.

Прозрачность стекловидной камеры оценивали в баллах от 0 (отсутствие изменения интенсивности) до 1 (ослабление интенсивности МР-сигнала). Снижение прозрачности после моделирования регистрировали в 100,0% случаев (95% ДИ (86,3; 100,0)), на 21-е сутки – в 76,0% случаев (95% ДИ (54,9; 90,6)). Указанные МР-при-знаки изменений СКГ, вероятно, обусловлены высокой концентрацией белков – сразу после моделирования из-за гемофтальма, а на 21-е сутки ‒ из-за формирования пролиферативной ткани.

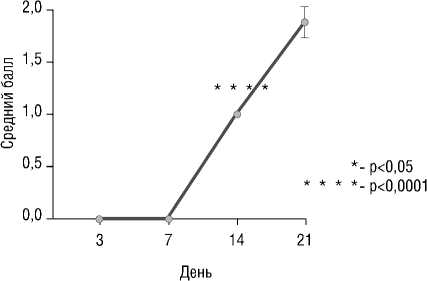

Таким образом, при МРТ регистрировали нарастание линейных гипоинтенсивных сигналов в полости СК начиная с 14-х суток эксперимента.

Они характеризовали нарастание пролиферативных признаков после моделирования ООТГ типа B. На финальных сроках эксперимента такие изменения встречались в 96,0% (95% ДИ (86,8; 100,0) случаев (Рис. 6).

Таким образом, изменения стекловидной камеры глаза и его оболочек, описанные при выполнении МРТ, отличаются высокой наглядностью, а также позволяют определить стадию ПВР и отслеживать эти изменения в динамике [23].

При гистологическом исследовании в контрольные сроки наблюдения нами были получены следующие результаты.

Рис. 6. Динамика признаков ПВР в СК по данным МРТ.

На 1-е сутки после моделирования ООТГ типа B определяли рану фиброзной стенки глазного яблока, проходящую через все её слои. За пределы глазного яблока через рану распространялось выпавшее стекловидное тело. В передней камере глаза выявляли участки скопления эритроцитов ‒ гифема. Возле раны локализовали участок отрыва корня радужки. Над сосудистой оболочкой и в строме цилиарных отростков определяли скопление эритроцитов ‒ супрахороидальное и интрахороидальное кровоизлияния. Такие изменения на данном сроке наблюдения характеризовали ранние посттравматические изменения.

На 3-е сутки наблюдения рана фиброзной стенки глазного яблока была блокирована стекловидным телом, на его поверхности определяли фиброзную капсулу. В области раны стенки глаза в оболочках и стекловидном теле выявляли клеточную (гистиоциты, лимфоциты, нейтрофилы и фибробласты) инфильтрацию. Сетчатка возле раны была «собрана» в складки. В сосудистой оболочке и цилиарных отростках определяли выраженный диапедез эритроцитами, сосуды их были дилатированы и полнокровны. Описанные изменения отражали как посттравматические проявления, так и ранние репаративные процессы после экспериментальной травмы.

На 7-е сутки наблюдения в области раны и фиброзной стенки глазного яблока, а также в её оболочках выявляли глиоциты, клетки пигментного эпителия и соединительной ткани. Такие гистологические изменения свидетельствовали об репаративной клеточной пролиферации. Аналогичные изменения обнаруживали на поверхности сетчатки и в СК. Они указывали на прогрессирование пролиферативного процесса и выявлялись в 92,1% (95% ДИ (79,3; 96,6) случаев.

На 14-е сутки регистрировали следующие изменения: в области раны фиброзной стенки глазного яблока сетчатка и сосудистая оболочка не дифференцировались. Определяли грануляционную ткань с признаками регенераторной пролиферации. Как и ранее (на 7-е сутки наблюдения) выявляли признаки интенсивного клеточного роста ‒ распространение клеточной пролиферации в полость СК, в стекловидном теле определяли пролиферативные фокусы. В сосудистой оболочке ‒ дилятированные сосуды. Выявляли участки отслоенной сетчатки с сохранением её архитектоники. Данные гистологические изменения указывали на увеличение количества внутриглазных структур, вовлеченных в ПВР. Описанные изменения наблюдались в 83,1% (95% ДИ (77,3; 93,3) случаев.

На 21-е сутки в области раны фиброзной стенки глазного яблока во всех оболочках выявляли интенсивную клеточную пролиферацию с наличием умеренных признаков воспалительной инфильтрации. Дополнительно пролиферативные изменения выявляли эпиретинально, субретинально и в СК. Прогрессирование этих изменений приводило к формированию фокусов рыхлой волокнистой соединительной ткани. Определяли отслоенную сетчатку с участками отека, в её архитектонике наблюдали признаки дезорганизации слоёв. Описанная гистологическая картина свидетельствовала о выраженных изменениях, характерных для ПВР ‒ фиброзные преобразований в оболочках и в СК. Такие изменения были зарегистрированы в 93,7% (95% ДИ (84,3; 96,4) случаев.

По данным гистологического исследования, выполненного в контрольные сроки эксперимента, нами описаны начальные и отдалённые посттравматические изменения характерные для ООТГ типа B в эксперименте. Уже на 3-е сутки мы выявляли ранние признаки, характерные для ПВР. Они локализовались во внутренних оболочках с распространением пролиферативных изменений в стекловидное тело. После этого отмечали значительное нарастание пролиферативных признаков. На 21-е сутки эксперимента такие изменения достигли максимума и морфологически дифференцировались как соединительная ткань в оболочках и СК.

При гистологическом исследовании нами выполнено детальное последовательное описание гистологической картины начальных и отдаленных посттравматических изменений при моделировании ООТГ типа B. Они были зарегистрированы в фиброзной оболочке, хориоидее и сетчатке, а также во внутренних структурах глазного яблока: передней камере и стекловидном теле глазного яблока.

Морфологическое исследование наглядно демонстрирует наличие большого количества фокусов повреждений структур глазного яблока, в том числе пролиферативные изменения, при моделировании ООТГ типа B.

Далее проведено изучение достоверных корреляций (p≤0,05) изученных признаков экспериментальной модели ООТГ типа B.

Определяемый при обратной офтальмоскопии гемофтальм имел сильную отрицательную корреляцию с пролиферативными признаками, выявленными при обратной офтальмоскопии (r = -0,93), ОКТ (r = -0,92), B-сканировании (r = -0,85), МРТ (r = -0,82), а также при гистологическом исследовании (r = -0,94). Следовательно, степень выраженности пролиферативных признаков в структурах глазного яблока будет обусловлена величиной гемофтальма на ранних сроках эксперимента.

Поэтому, проведенный анализ позволяет расценить гемофтальм как прогностический фактор развития ПВР при ООТГ типа B в эксперименте.

Пролиферативные изменения в различных структурах глазного яблока по данным гистологического исследования имели положительную корреляцию с аналогичными признаками, которые были нами диагностированы при выполнении обратной офтальмоскопии (r = 0,93), ОКТ (r = 0,95), B-сканирования при УЗИ (r = 0,90) и МРТ (r = 0,91) в нашем эксперименте. Описанные корреляции свидетельствуют о высокой взаимосвязи указанных диагностических методов исследования при оценке пролиферативных изменений в полости глазного яблока. Эти данные доказывают взаимозаменяемость описанных методов исследования при диагностике изменений, характерных для ПВР при экспериментальной ООТГ типа B.

Выводы

При диагностике пролиферативных изменений после ООТГ МРТ отличается наглядностью, позволяя комплексно оценить характер посттравматических изменений глазного яблока. На основании сравнительного анализа пролиферативных признаков при использовании различных методов исследования (гистологический, обратная офтальмоскопия, ОКТ, УЗИ и МРТ) доказана возможность их использования в качестве маркеров ПВР.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).