Новый вариант реконструкции терракотового рельефа с изображением боевого слона из Нисы-Михрдаткирта

Автор: В. Н. Пилипко

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археологические находки и изобразительные материалы

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г. в северо-восточной части городища Новая Ниса были возобновлены исследования на объекте, известном под условным названием «Башня III». Первоначально он воспринимался как руины выносной средневековой башни, но при продолжении исследований первоначальное представление о назначении и датировке радикально изменилось. Теперь он определяется как остатки погребального сооружения аршакидского времени. При его раскопках в 2013–2014 гг. обнаружены еще три фрагмента, принадлежащих терракотовому рельефу с изображением боевого слона. Благодаря этому появилась возможность создать новый вариант реконструкции этого, пока уникального, произведения древнего искусства. Выявленные на 2019 г. археологические данные свидетельствуют, что к раскапываемому объекту рельеф прямого отношения, по-видимому, не имеет. Он, вероятно, принадлежал какому-то иному, более раннему, сооружению. В основу нового варианта реконструкции положены два постулата. Первый – мастер, занимавшийся подготовкой модели для рассматриваемого рельефа, имел эллинистическую выучку. В соответствии с этим все субъекты и объекты, представленные на рельефе, изображены соразмерными. Второй постулат – мастер был хорошо знаком с анатомическими особенностями индийских слонов, на это особенно наглядно указывает фрагмент 4, на котором со знанием дела представлены некоторые анатомические особенности этого животного. Введение в реконструкцию наряду с известными фрагментами соразмерного силуэта слона позволило практически полностью восстановить весь сюжет рельефа.

Ниса, Новая Ниса, Парфия, Туркменистан, история и культура Средней Азии, элефантерия, эллинизм

Короткий адрес: https://sciup.org/143176915

IDR: 143176915 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.240-254

Текст научной статьи Новый вариант реконструкции терракотового рельефа с изображением боевого слона из Нисы-Михрдаткирта

в северо-восточной части городища Новая Ниса. Основным объектом исследования были полуразрушенные остатки погребального сооружения парфянского времени. Но от взгляда А. А. Марущенко не ускользнули и два небольших обломка терракотовой плиты с остатками каких-то рельефных изображений. Из-за малых размеров фрагментов трудно было определить, что именно на них представлено, и А. А. Марущенко они были включены в опись без комментариев. Он лишь указал, что они обнаружены в свежевырытой яме, расположенной к западу от «красной стены», т. е. вблизи той же «Башни III».

Во второй половине 40-х гг. XX в. работу на этом участке продолжили сотрудники Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ), они нашли еще два фрагмента. Особый интерес вызвал более крупный из них, на нем отчетливо прослеживались две мужские фигуры, выглядывающие из-за какого-то прямоугольного массива (рис. 1: 1 ). Неполная сохранность затруднила понимание содержания данной сцены. Архитектор экспедиции Г. А. Пугаченкова с позиций своей профессии сразу высказала мнение, что это изображение крепостной стены или башни, на которой стоят защитники. Шлем на голове одного из персонажей имел эллинистический облик. Эта деталь снимала все вопросы относительно датировки – III–II вв. до н. э. Однако руководитель этих раскопок М. И. Вязьмитина не спешила с выводами. Ее больше привлекал найденный годом ранее менее эффектный фрагмент, на котором хорошо прослеживался предмет, напоминающий багор (рис. 2: 1 ). М. И. Вязьмитина много занималась историей и культурой Бактрии, и для нее сразу стало ясно, что это совсем не багор, а анк – специальное приспособление, с помощью которого погонщик ( корнак ) управлял слоном, и на данном фрагменте изображена не крепостная стена, а боевой слон (рис. 2: 2 ). Но пока она собирала дополнительный материал для своей обстоятельной статьи на эту тему, Г. А. Пугаченкова опубликовала свое мнение ( Пугаченкова , 1952. С. 220, 221. Рис. 3). В этих условиях М. И. Вязьмитина не стала активно продвигать свою статью, и она была опубликована совсем недавно ( Вязьмитина , 2018. С. 208, 209).

С 2013 г. к изучению участка, в пределах которого были сделаны находки двух первых фрагментов рассматриваемого рельефа, приступила Нисийская экспедиция под руководством автора данной статьи, и тогда же были обнаружены еще два фрагмента. Благодаря им исчезли все сомнения относительно тематики изображения. При этом выяснилось, что прежние представления о сущности и датировке так называемой «Башни III» ошибочны1. В действительности она представляет собой остатки погребальной постройки парфянского времени. Раскопки еще не закончены, и я пока воздержусь от более подробной ее характеристики. Слой, в котором найдены фрагменты рельефа, это не инородная засыпка, как предполагала М. И. Вязьмитина, он органически связан с данным сооружением. При новых раскопках найдены еще три фрагмента, представляющих

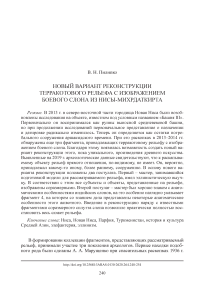

Рис. 1. Фрагмент 2

1 – фотография 1949 г. (ч/б); 2 – фотография 2018 г. (цв. фото)

\^х X

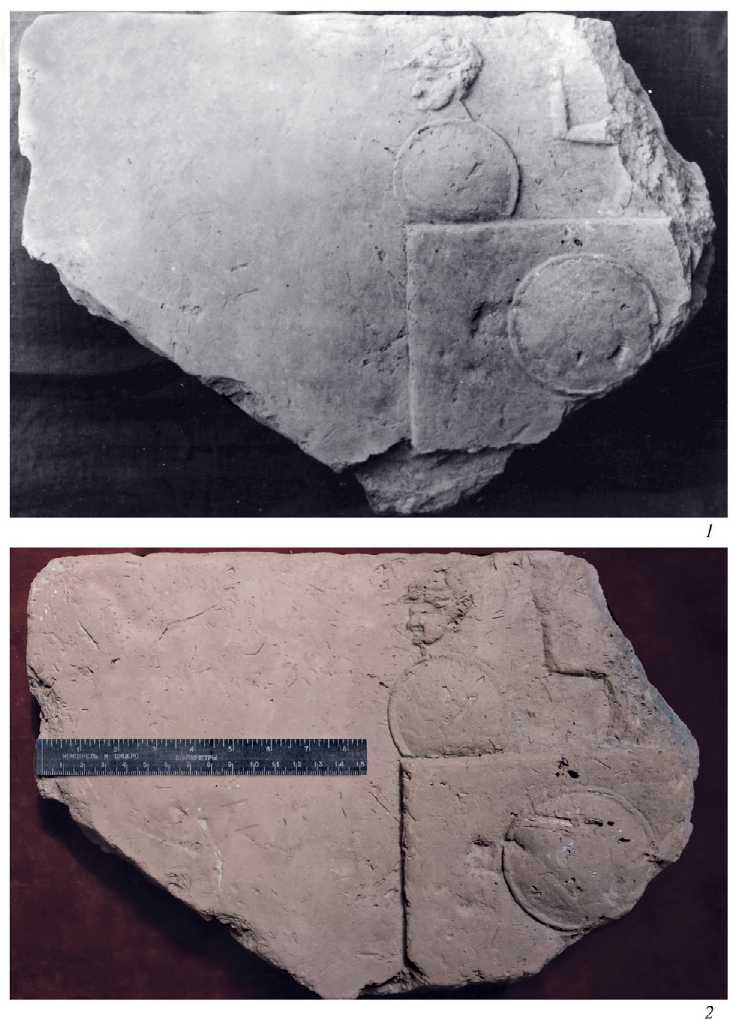

Рис. 2. Фрагмент 1

1 – прорисовка; 2 – новонисийский рельеф. Реконструкция М. И. Вязьмитиной рассматриваемый сюжет. В совокупности найдено пять фрагментов, вероятно, принадлежащих одной плите2.

Ниже приводятся краткое описание и воспроизведение фрагментов (фотографии и прорисовки), использованных для восстановления композиции, представленной на рельефе.

-

1. Сам фрагмент, судя по всему, был утрачен во время трагических событий Ашхабадского землетрясения 1948 г. Он известен по зарисовке, сделанной М. И. Вязьмитиной или кем-то из сотрудников ее отряда (рис. 2: 1 ), и данным статьи Вязьмитиной ( Вязьмитина , 2018. С. 208). Прорисовка, вероятно, сделана путем наложения плоского фрагмента на лист бумаги и фиксации его контуров. На прорисовке масштаб отсутствует, но он имеется на реконструкции М. И. Вязьмитиной, где также представлено изображение этого фрагмента, однако сам он здесь передан с искажениями (рис. 2: 2 ).

-

2. Фрагмент, найденный в 1949 г. Он представляет левый верхний угол рельефа (рис. 1). В его пределах хорошо прослеживается изображение кабины (сколота ее правая часть). В ней – два человека. Левый персонаж изображен в профиль. Он стоит вплотную к левому, заднему борту кабины. Нижняя часть его фигуры скрыта бортом кабины, верхняя – круглым щитом, выше которого видна голова, увенчанная шлемом эллинистической работы, – полусферическая тулья, длинный козырек и более круто поставленный назатыльник, облегающий шею. Шлем, вероятно, с нащечниками, но они видны плохо.

-

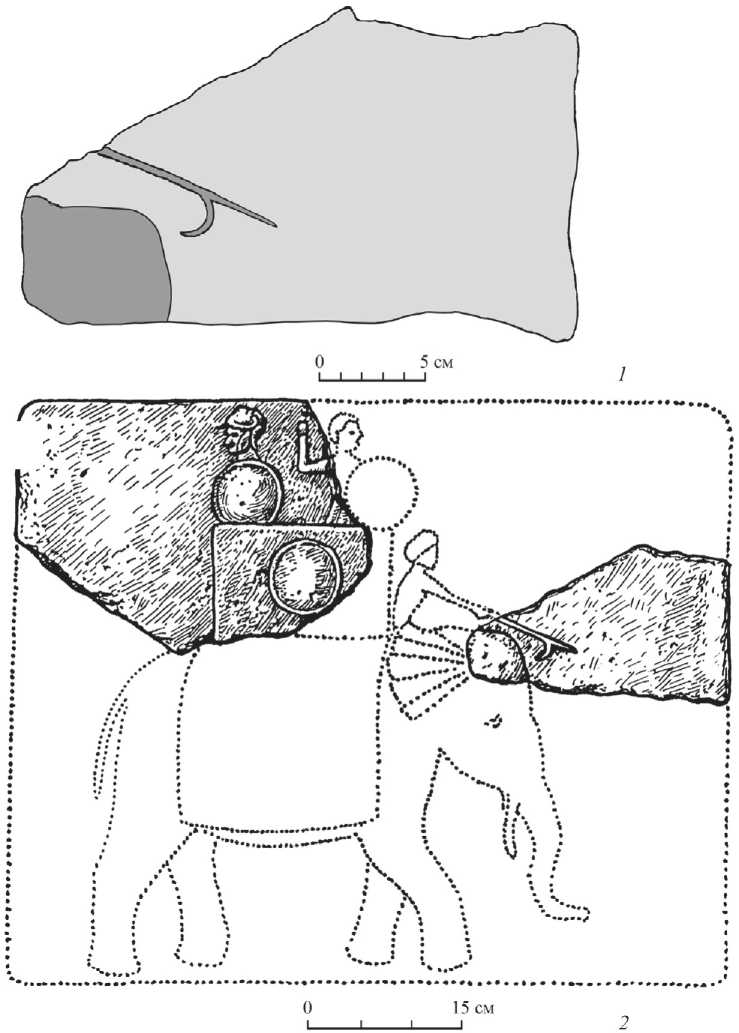

3. Шифр фрагмента: 2013.1. Это небольшой обломок, имеющий в плане условно треугольную форму. Одна из его сторон (наименьшая) соответствует верхней плоскости рельефа. Длина ее по горизонтали – 8,5 см. Размеры фрагмента по вертикали (по лицевой плоскости) – около 9,5 см. На фрагменте прослеживается изображение верхней части человеческой фигуры. Изображение, возможно, изначально было не очень четким, а позднее подвергалось новым механическим повреждениям, поэтому описать и воспроизвести его очень трудно (рис. 3: 1–4 ). Он (персонаж), вероятно, стоял на некотором удалении от борта кабины, держался за него левой рукой. У него длинный тонкий нос и маленький рот, усы и борода отсутствуют. На голове густая шапка волос, но не исключено, что это остатки изображения головного убора (шлема?) (рис. 3: 1–4 ).

-

4. Шифр фрагмента: 2013.2. Это небольшой обломок, представляющий морду слона в профиль, поворот вправо. На фрагменте четко прослеживаются: глаз, мощная надбровная дуга, скула, верхние части хобота и бивня. Ниже основания бивня прослеживается изображение рта, точнее, нижней губы (рис. 3: 5–7 ). Максимальный размер фрагмента в поперечнике – 15,5 см. Расстояние от скола линии лба до нижнего скола бивня – 11 см.

-

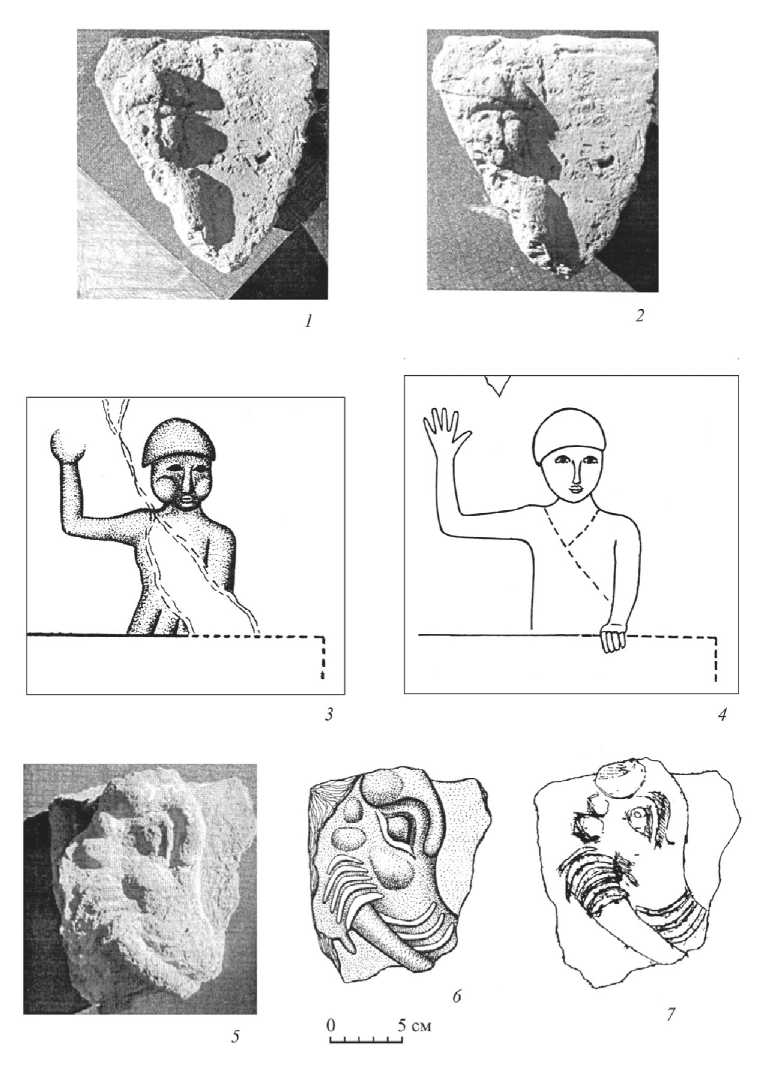

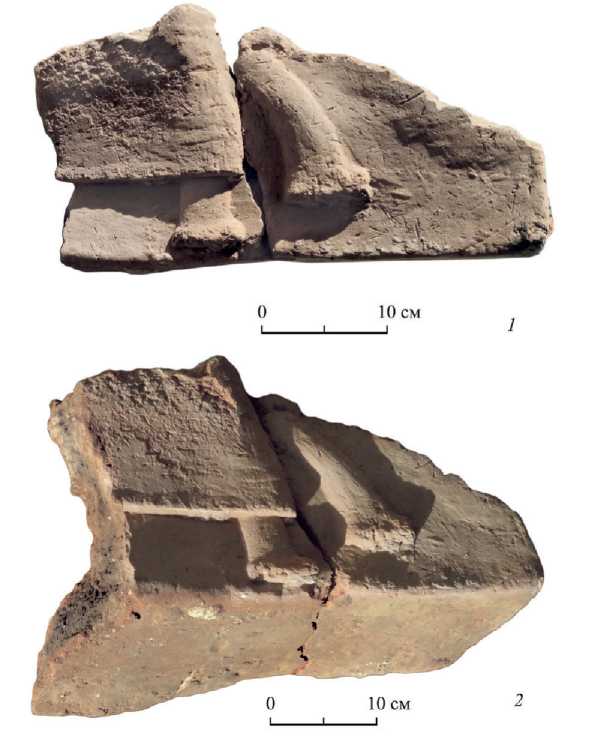

5. Фрагмент, найденный в 2014 г. Еще в древности он был разбит на две части, которые, однако, хорошо стыкуются, что позволяет рассматривать их как единое целое (рис. 4). Данный фрагмент представляет нижний правый угол рельефа.

В статье М. И. Вязьмитиной указано, что фрагмент имеет длину 24 см, высоту – 12–7 см и толщину – до 3 см. Однако в сопоставлении прорисовки и данные статьи противоречат друг другу. При длине фрагмента в 24 см, по данным прорисовки, высота правого края фрагмента будет равна примерно 13 см, наибольшая высота – 15,5 см.

Из данных М. И. Вязьмитиной наиболее заслуживающей доверия представляется длина фрагмента (24 см), поскольку ее можно измерить наиболее точ-но3. Однако при дефиците данных мы вынуждены с оговорками принять этот показатель.

От изображения второго персонажа сохранилась только правая рука, плечевая часть которой расположена почти горизонтально, предплечье – вертикально. Изображение кисти руки сохранилось частично (верх ее стерт), поэтому трудно судить, была ли она с раскрытой ладонью или сжата в кулак. В данной статье этот фрагмент представлен двумя фотографиями. Одна сделана вскоре после находки (рис. 1: 1 ), вторая – современная (рис. 1: 2 ). Их сравнение показывает, что за время музейного хранения фрагмент получил дополнительные повреждения. В частности, утрачена нижняя, сильно выступающая его часть. По уточненным данным, длина фрагмента по горизонтали составляет ок. 31 см, а по вертикали – ок. 24 см.

Благодаря этой находке стало известно, что данное изделие следует определять не как плиту, а как угольник (рис. 4: 2 ). К тыльной стороне вертикальной лицевой плиты внизу присоединена горизонтальная пластина шириной ок. 18 см, которую можно определять как анкер . При монтаже эта часть угольника погружалась в толщу сырцовой кладки, что обеспечивало более надежную связь рельефа со стеной. Следует обратить внимание на то, что горизонтальная пластина не служила опорой для вертикальной, а была присоединена к ней с тыльной стороны встык. Прочность сцепления обеспечивалась дополнительной обмазкой места соединения глиняным раствором и последующим обжигом.

Лицевая плоскость этого фрагмента представляет нижнюю правую часть рельефа. В непосредственной близости к нижней грани сохранилось изображение передних ног слона, идущего вправо. Тяжесть тела перенесена на правую ногу, а приподнятая левая выдвинута вперед в широком шаге. Она выступает из-под попоны, которая свисает почти до земли. Попона передана единым массивом рельефа без каких-либо складок, снизу она имеет ровный, горизонтально расположенный край (рис. 4: 1 ). Совокупная длина данного фрагмента – около 40 см. Длина по линии ребра – 36,7 см.

У всех фрагментов черепок плотный, крепкий, хорошо обожженный. В свежем изломе он имеет красный цвет. В формовочной массе прослеживаются частицы мелко дробленного шамота и небольшая примесь частиц тонких стеблей травянистых растений. Внешняя поверхность, как правило, светло-серая с коричневатым оттенком. Толщина основной пластины рельефа – около 3 см.

Рис. 3. Фрагмент 3: 1–4 ; Фрагмент 4: 5–7

Рис. 4. Фрагмент 5

1 – лицевая плоскость фрагмента; 2 – изображение фрагмента в перспективе

* * *

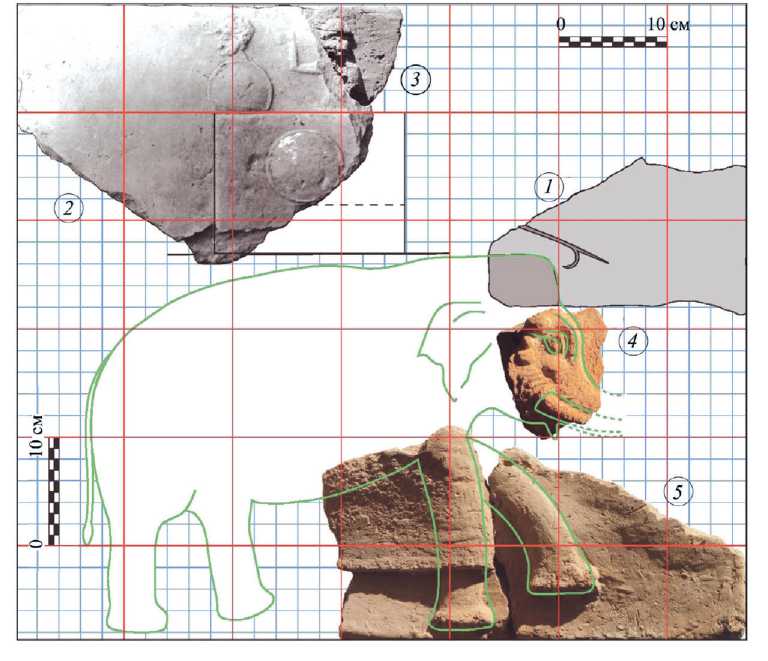

Расчистка слоя, в котором обнаружены обломки рельефа, полностью завершена в 2018 г. Новых фрагментов не обнаружено, таким образом, при реконструкции сюжета можно оперировать только пятью представленными выше фрагментами. Между собой удалось стыковать фрагменты 2 и 34, ниже они рассматриваются как один блок.

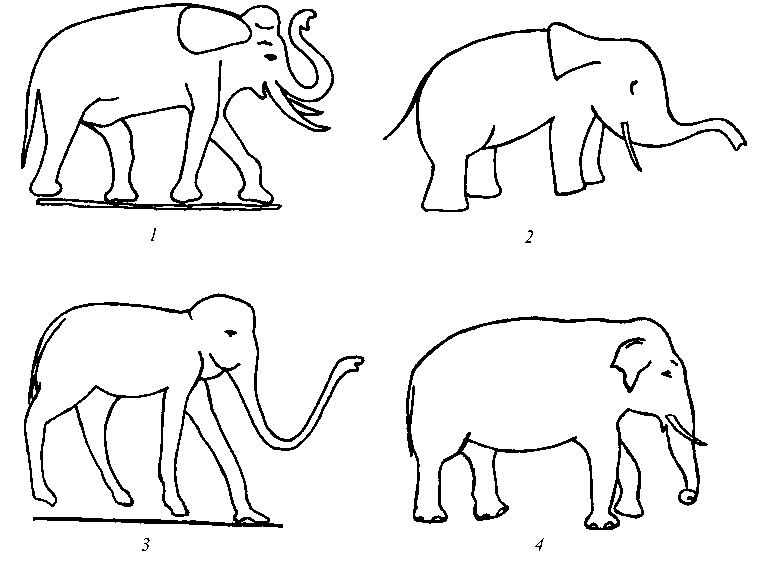

Общий сюжет рассматриваемого панно достаточно ясен благодаря другим рельефным или скульптурным произведениям эллинистического времени: спокойно стоящий, мерно идущий или терзающий противника слон (см.: Пилипко , 2019. Рис. 2). На спине в специальном устройстве находятся 1–2 воина, а на шее животного сидит погонщик, управляющий слоном.

Но древние народные умельцы, занимавшиеся изготовлением этих поделок, специально ваянию не обучались, и по их произведениям трудно судить о пропорциональных соотношениях между человеком, слоном и кабиной («башней») и точном воспроизведении отдельных деталей. В отличие от них, мастер, занимавшийся изготовлением нисийского рельефа, хорошо знал натуру и был приверженцем эллинистического иллюзорного искусства, поэтому все представленные на рельефе субъекты и объекты соразмерны. Более того, на основании размеров человеческих фигур и щита воина можно считать, что рельеф выполнен в масштабе 1:10. Исходя из этого вывода, при создании реконструкции рельефа было принято решение активно использовать современный документальный материал.

Общая площадь имеющихся в нашем распоряжении фрагментов составляет примерно 40 % площади панно. Филологи и криминалисты считают, что с пониманием текста возникают трудности, если тот мозаично поврежден более чем на 30 %. Но в нашем случае потери составляют более половины. К счастью, сохранившиеся фрагменты дают надежное представление об общем содержании композиции – боевой слон, шагающий вправо.

Однако для детальной реконструкции рельефа этих данных недостаточно, поэтому было принято решение использовать силуэт типичного индийского слона, представленного в соответствующей позе (рис. 5: 4 ).

При этом возникла еще одна проблема: какой рост имел рассматриваемый слон. По данным специалистов, рост индийских слонов колеблется в большом диапазоне: 2,0–3,5 м (см.: Банников , 2012. С. 31–35). На найденных фрагментах имеется только нижняя часть передних ног и значительная часть головы (фр. 1, 4), но последние между собой надежно не стыкуются. Однако установлено, что размер головы по вертикали от темени до нижней губы составляет не менее 16 см. На основании просмотра значительного количества документальных фотографий установлено, что у индийских слонов по вертикали голова равняется примерно половине его общей высоты. Таким образом, было установлено, что представленный на рельефе слон имел высоту не менее 320 см, т. е. на рельефе – 32 см. По ряду других причин эта величина была увеличена до 34 см5. И этот силуэт слона был помещен на масштабную сетку вместе с фрагментами (рис. 6), которые стали основой для дальнейших уточнений. В реконструкции рост правого персонажа в кабине был определен в 170 см (т. е. 17 см в масштабе рельефа, средний рост мужчины).

Опираясь на эти данные, были определены некоторые важные реперные точки по оси абсцисс. За нулевой репер был принят верхний обрез рельефа. В 1,8 см

Рис. 5. Силуэт типичного индийского слона

1 – изображение слона на монете Селевка I (312–281 гг. до. н. э.) (по: Scullard, 1974. Pl. XIII: g, h); 2 – изображение слона на монете Митридата I (171–138 гг. до н. э.) (по: Sellwood, 1980. Type 12: 8); 3 – изображение слона на монете Фраата II (138–127 гг. до н. э.) (по: Sellwood, 1980. Type 17: 5); 4 – силуэт типичного индийского слона от него находится высшая точка головы правого персонажа, в 10 см – верхний край кабины. В 18,8 см6 находится пол кабины, на котором стояли люди. Сразу следует отметить, что этот пол значительно выше сохранившегося края кабины, которая находилась на попоне, покрывавшей спину слона. Это один из важнейших уровней, используемых при реконструкции. Попона, несомненно, выступала слева и справа от кабины, так как эти выступы должны были предохранять спину слона от возможных инерционных подвижек кабины. На фрагменте 2 она должна быть обозначена слева от кабины, но ее нет, следовательно, попона располагалась ниже гладкой поверхности, соответствующей пустому пространству (фон рельефа). И на основании рис. 1: 1 можно предполагать, что верх попоны находился на отметке ок. 23 см или даже ниже.

Поскольку пол, на котором стоят воины, находится много выше отметки 23 см, то следует предположить, что это пространство соответствует «трюму»,

Рис. 6. Размещение известных нам фрагментов рельефа на масштабной сетке на фоне силуэта слона где хранилось оружие, продовольствие и прочее походное снаряжение. Попону подстилала амортизирующая подкладка, сглаживающая неровности спины слона. Наименьшая толщина этой подкладки составляла 10 см, что в масштабе рельефа равно 1 см. Ниже опорной ступни слона имеется еще узкая полоска пустого пространства. Таким образом, максимальная величина панно по вертикали составляет 58,3 см7.

Для восстановления длины рельефа следует обратиться к верхнему поясу рельефа. На основании фрагментов 1–3 уверенно восстанавливается верхняя часть плиты. Левый верхний ее угол представляет блок из фрагментов 2 и 3. Исходя из допущения, что укрепленный на боковой стенке кабины диск располагался строго по ее центру, реконструируется все пространство кабины до правого края (рис. 6). Этот блок составляет 39 см.

По данным М. И. Вязьмитиной, правая сторона фрагмента 1 соответствует правому краю рельефа. Совокупная длина фрагмента 1 и реконструируемого блока с изображением кабины составляет около 39 см. Между ними пробел. Здесь находился фрагмент с изображением корнака . На что указывает анк , изображение которого частично представлено на фрагменте 1. Этот пробел можно определить в 6–7 см8. В нашей реконструкции предпочтение отдано величине в 7 см, так как при меньших величинах силуэт слона деформируется – голова оказывается слишком сильно прижатой к туловищу. В совокупности все перечисленные выше величины составляют (39 + 7 + 24) 70 см.

На фрагменте 1 прослеживается также изображение верхней части головы слона, и это позволяет с некоторой долей вероятности определить место данного обломка на оси ординат. Непосредственно под ним находится фрагмент 4. Таким образом, эти два фрагмента достаточно надежно фиксируются на поле рельефа.

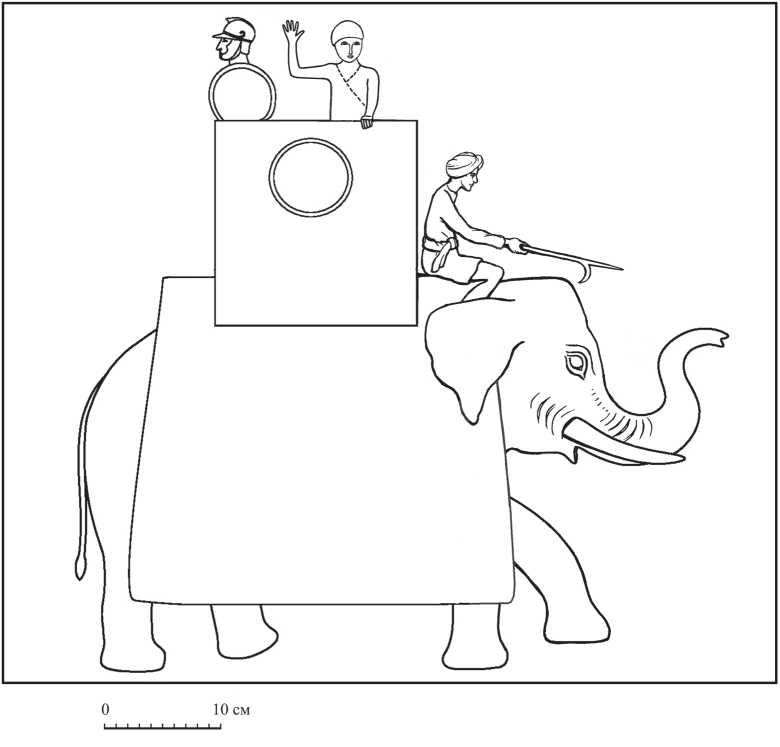

Зафиксированное на рис. 6 положение имеющихся фрагментов на масштабной сетке вместе с силуэтом типичного индийского слона позволяет предложить более полный вариант реконструкции нисийского рельефа (рис. 7). На ней была сделана попытка изобразить левого персонажа, в общих чертах восстановлена фигура правого персонажа, предложено полное восстановление фигуры погонщика, основанное на сопоставлении с фаларами из Эрмитажа ( Тревер , 1940. С. 45–48; Попов , 2019 . С. 103–108), и полностью реконструирована голова слона. Положение хобота обусловлено позициями фрагментов 1 и 5 – он не мог быть опущен вниз и слишком высоко поднят вверх, а располагался непосредственно перед мордой слона. Такая позиция хобота характерна для слонов, изображенных на селевкидских (рис. 5: 1 ) и парфянских (рис. 5: 3 ) монетах.

Наконец, следует отметить, что, согласно предположению автора ( Пилипко , 2019. С. 216), кабина дугообразно охватывала спину слона, и на рельефе ее нижний край должен располагаться на 30–40 см ниже горизонтали попоны.

Следует предполагать, что на нашем рельефе изначально каким-то образом была представлена система крепления кабины к торсу слона, но на имеющихся в нашем распоряжении фрагментах ее следы отсутствуют. По этой причине на конечной нашей реконструкции она никак не отображена. Но, по данным письменных источников ( Нефедкин , 2010. С. 96–114) и другим древним изображениям, известно, что кабина крепилась к торсу животного тремя парами кожаных ремней, позднее их во многих случаях заменяли цепями (см.: Абакумов , 2012. С. 66–70; Банников , 2012; Банников, Попов , 2013. С. 65 и сл.; Конолли , 2001. С. 74–75; Scullard , 1974; Wilcox , 1986).

Вопросы общей интерпретации рельефа будут рассмотрены в отдельной статье.

Выражаю искреннюю признательность Н. Т. Голубиной и А. А. Китаевой, оказавшим мне не только существенную помощь в работе с иллюстративным материалом, но и проявившим живой интерес к теме исследования, они помогли автору рядом дельных советов и критических замечаний.

Рис. 7. Контурная реконструкция изображения на лицевой стороне рельефа

Список литературы Новый вариант реконструкции терракотового рельефа с изображением боевого слона из Нисы-Михрдаткирта

- Абакумов А. А., 2012. Боевые слоны в истории эллинистического мира (последняя треть IV – II в. до н. э.). М.: Книга. 116 с.

- Банников А. В., 2012. Эпоха боевых слонов (От Александра Великого до падения персидского царства Сасанидов). СПб.: Евразия. 480 с.

- Банников А. В., Попов А. А., 2013. Боевые слоны в Античности и раннем Средневековье. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. 169 с.

- Вязьмитина М. И., 2018. Фрагмент терракотовой плиты с изображением парфянских воинов // КСИА. Вып. 252. С. 206–218.

- Коннолли П., 2001. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. М.: ЭКСМО-Пресс. 320 с.

- Нефедкин А. К., 2010. Башни на вооружении древних боевых слонов // ВДИ. № 2. С. 96–114.

- Пилипко В. Н., 2019. О технических устройствах, устанавливаемых на спины древних боевых слонов // КСИА. Вып. 255. С. 209–220.

- Попов А. А., 2019. Серебряные фалары со слоном из коллекции Эрмитажа // Санкт-Петербург: Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. № 4 (41). С. 103–108.

- Пугаченкова Г. А., 1952. Парфянские крепости Южного Туркменистана // ВДИ. № 2. С. 215–225.

- Тревер К. В., 1940. Памятники греко-бактрийского искусства. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 178 c. (Памятники культуры и искусства в собраниях Эрмитажа; 1.)

- Scullard H. H., 1974. The Elephant in the Greek and Roman World. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press. 288 p.

- Sellwood D., 1980. An introduction to the coinage of Parthia. 2nd ed. London: Spink & Son. 315 p.

- Wilcox P., 1986. Rome’s Enemies (3): Parthians and Sassanid Persians. London: Osprey. 48 p. (Osprey Men At Arms; 175.)