Нуклеарное искусство звериного стиля

Автор: Савинов Д.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Основная цель данной статьи - дополнительное обоснование центральноазиатской теории происхождения искусства звериного стиля. для этого предлагается последовательность изучения составляющих его изображений по схеме:объект (природное окружение) - субъект (человек) - вид изображаемого животного - материал - мотив - образ - стиль - семантика - композиция. Особое внимание уделяется резьбе (по коже, войлоку, кости, дереву) как предположительно доминирующей форме изобразительной деятельности создателей звериного стиля.Выявляются основные компоненты его сложения в Центральной Азии - карасукский, сейминско-турбинский и «китайский». Обосновывается разделение аржано-майэмирского (раннего) этапа развития звериного стиля на две хронологические и стилистические группы - собственно аржанскую (VIII-VII вв. до н. э.) и майэмирскую (VII-VI вв. до н. э.), с последующим продвижением ее на Запад. Приводятся примеры реминисценций начального этапа развития звериного стиля в более поздних произведениях скифского искусства.

Звериный стиль, центральная азия, изобразительная деятельность, резьба, образ, семантика, композиция

Короткий адрес: https://sciup.org/143163920

IDR: 143163920

Текст научной статьи Нуклеарное искусство звериного стиля

Историография исследований скифского (скифо-сакского, или, учитывая его широкое распространение, скифо-сибирского) звериного стиля очень обширна.

В наиболее сконцентрированном виде круг вопросов, связанных с его изучением, отражен в материалах специально посвященных этому совещаний и симпозиумов (см.: сборник «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии». М., 1976; а также многочисленные статьи в периодических изданиях: Народы Азии и Африки. 1980. № 5, 6; КСИА. 1993. Вып. 207; СА. 1992. № 3; 1993. № 2; 1994. № 1). Научный семинар 2016 г. «Звериный стиль сквозь века: истоки, трансформации, реминисценции» является естественным продолжением изучения этого феномена степной цивилизации.

Уже около сорока лет назад в одном из первых обсуждений дискуссионных проблем отечественной скифологии на страницах журнала «Народы Азии и Африки» В. А. Ильинская говорила о том, что для какого-либо их положительного решения «требуется конкретно установить, какие именно черты могут быть отнесены на счет непосредственного развития местных предскифских форм Северного Причерноморья, какие свойственны более широкому культурному ареалу, какие по своему происхождению связаны с проникновением из глубинных районов Азии, а какие восприняты в результате скифских походов через Кавказ в Переднюю Азию» ( Ильинская , 1980. С. 123). Все последующие исследования показали, что общая тенденция в выявлении глубинных истоков звериного стиля как одного из важнейших компонентов т. н. «скифской триады» постепенно, но явственно сдвигается с Запада – Передняя Азия (в контексте сведений письменных источников о переднеазиатском периоде господства скифов) – на Восток – Центральная Азия (главным образом в связи с открытием здесь более ранних, по сравнению с переднеазиатскими, археологических памятников с изображениями звериного стиля).

Исторически сложилось три основных теории происхождения искусства звериного стиля: две из них моноцентрические (переднеазиатская и центральноазиатская) и одна полицентрическая. Ни одна из них не опровергает другую, так как они относятся к разным этапам развития звериного стиля и строятся на различных основаниях (наподобие параллельных путей, ведущих к одному пункту назначения). Каждая из этих теорий имеет свои сильные стороны (представляющие суть соответствующей аргументации), о которых уже сказано достаточно много. Вместе с тем в каждой из них имеются и свои слабые стороны, на которые хотелось бы обратить внимание.

В наиболее разработанной переднеазиатской теории (М. И. Артамонов, Д. С. Раевский, М. Н. Погребова, Н. Л. Членова, И. В. Яценко и др.) вызывает возражение излишне жесткая привязка решения проблемы происхождения звериного стиля к сведениям письменных источников о периоде пребывания скифов в Передней Азии. Отсюда неоправданное омоложение появления звериного стиля, особенно в восточных районах его распространения. Кроме того, это никак не касается двух других компонентов скифской триады (оружие, снаряжение верхового коня). Центральноазиатская теория (А. И. Тере-ножкин, Я. А. Шер, Э. А. Новгородова, Г. Н. Курочкин и др.) в свете, бесспорно, опережающей хронологии памятников с произведениями звериного стиля в Центральной Азии отличается излишней декларативностью и, по мнению ее сторонников, не требует особых доказательств. Но ведь надо не только указать, но и доказать.

Полицентрическая теория, созданная в духе формационного подхода к изучению истории развития общества, как бы вообще отказывается от решения данного вопроса; неважно, в каком виде она представлена – «аржано-черного-ровской фазы», по М. П. Грязнову (1983), или «скифо-сибирского культурноисторического единства», по А. И. Мартынову (1980). В том и другом случае искусство звериного стиля как неотъемлемая составляющая всех культур скифского типа появляется «везде и нигде», вне каких-либо культурно-исторических процессов (наподобие известного выражения Ф. Энгельса об относящейся к тому же периоду военной демократии, «когда каждый мужчина в племени был воином»).

Вместе с тем нельзя не отметить, что по мере накопления нового материала острота выражения переднеазиатской теории постепенно снижается. Так, в статье М. Н. Погребовой и Д. С. Раевского с очень показательным названием «“Уй-гаракский аргумент” в контексте дискуссии о генезисе звериного стиля скифской эпохи» авторы, детально анализируя луристанские истоки формирования отдельных образов звериного стиля, приходят к выводу о том, что уже «сама быстрота распространения по евразийским степям элементов скифоидной материальной культуры, в том числе звериного стиля, свидетельствует об определенном единстве кочевого мира на всей этой территории» ( Погребова, Раевский , 2001. С. 52), т. е. к выводу, фактически близкому к обоснованию полицентрической теории.

Н. Л. Членова, пожалуй самый активный и бескомпромиссный сторонник ближневосточных истоков звериного стиля, после рассмотрения изображений Корсуковского клада в Прибайкалье вынуждена была признать, что «в Восточной Сибири, где-то неподалеку от тайги, существовала особая область звериного стиля уже в VII–VI вв. до н. э.» ( Членова , 2001. С. 64), т. е. «поблизости» от тех мест, где предположительно располагается центрально-азиатский очаг звериного стиля. При этом подробно проиллюстрированное положение Н. Л. Членовой о сходстве компонентов материальной культуры в пределах «скифского мира», включая и ранние изображения звериного стиля, также наиболее близко к полицентрическому ( Членова , 1993).

На наш взгляд, с методической точки зрения правильнее ставить вопрос не о происхождении звериного стиля как такового (в разные периоды составляющие его компоненты могли быть различными), а о выделении его первоначальной основы, дальнейшем развитии и обогащении характеризующих его образов и композиций. По характеру стоящих за этим культурно-исторических процессов это более всего соответствует идеям диффузионизма и специально – теории построения культурных кругов (или принципам ареальных исследований) с их последовательным смещением во времени и в пространстве, а также выделением центра и периферии для каждого такого круга. Последнее обстоятельство (в рамках полицентрической теории) уже было отмечено Е. В. Переводчиковой (1989). При таком подходе все многообразие произведений скифо-сибирского звериного стиля раскрывается в динамике его развития: от самых ранних образцов до всех последующих форм поэтапной модификации.

Опорными датами при этом могут служить: на Востоке – датировка кургана Аржан-1 в Туве, рубеж IX–VIII вв. до н. э., или 810–770 гг. до н. э. (Евразия в скифскую эпоху…, 2005. С. 102); на Западе – датировка Келермесской группы курганов, третья четверть VII в. до н. э., или 660–640 гг. до н. э. (Галанина, 1997. С. 19). Последняя дата на одном хронологическом срезе приблизительно соответствует времени сооружения кургана Аржан-2 – середина VII в. до н. э. (Евразия в скифскую эпоху…, 2005. С. 137). Таким образом, общее время распространения раннескифского культурного комплекса, в том числе и присущего ему звериного стиля, составляет от 120 до 150 лет (с учетом «скользящей хронологии» – по мере заполнения этого культурного пространства). Самым первым, восточным, культурным кругом в этом ряду следует считать центральноазиатский (точнее, Саяно-Алтае-Хангайский) как начальную область появления нуклеарного искусства звериного стиля.

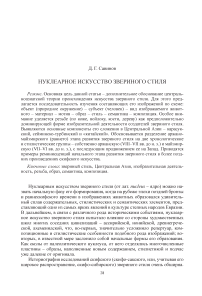

Исходную модель его формирования можно представить в виде схемы, внешне напоминающей песочные часы, с «перетеканием» отдельных природных объектов, а именно отдельных видов животных, в осмысленные многофигурные композиции. Основные составляющие данной модели, логически и поступательно демонстрирующие последующие ступени этого процесса: мотив – образ – семантика – стиль – композиция (рис. 1).

Рис. 1. Основные аспекты изучения нуклеарного звериного стиля

Блок ее исходных компонентов образуют природное окружение (объект) и действующий в этой среде человек (субъект). В качестве объекта изображения избираются определенные виды животных, скорее всего уже каким-то образом связанные с иррациональной сферой представлений. В раннескифском зверином стиле в этом качестве выступают, как правило, представители местной горно-степной фауны: олень, кабан, козел или горный баран, кошачий хищник (пантера или снежный барс); возможно, несколько позже – лошадь и волк. Каждый из этих видов животных, взятых по отдельности, образует мотив как единицу сюжетного развития (здесь и далее расшифровка приводимых терминов по: Королькова , 1996). Многократное воспроизведение мотива перерастает в образ, в котором единство формы и содержания (индивидуального и общего) демонстрирует более высокий уровень осмысления. Каждый такой образ обладает определенной семантикой, т. е. внутренним значением, понятным как исполнителям данного изображения, так и его реципиентам.

Изобразительное воплощение животного образа возможно в разных материалах, по поводу чего существуют различные точки зрения ( Членова , 1971; Минасян , 1988; Савинов , 1999). Согласно предположению М. П. Грязнова, убедительно и талантливо проиллюстрированному, изображения оленей на оленных камнях разных типов наносились краской, что и определило их стилистические особенности ( Грязнов , 1984). Однако красочное (живописное) искусство в принципе не было характерно для кочевников. Логичнее предположить, что в их изобразительной деятельности употреблялись в первую очередь органические материалы (кожа, войлок, кость, дерево), находившиеся «под руками». Соответственно, основным способом придания им художественной формы была резьба (фигурная резьба из кожи, войлочные аппликации, резьба по кости, дереву и пр.). В таком случае и виртуозно исполненные фигуры стоящих и «летящих» оленей на оленных камнях могли быть сначала вырезаны из кожи (по какому-то трафарету?), а уж потом нанесены на камень.

О значении искусства резьбы в скифской металлопластике еще раньше писал Р. С. Минасян, подробно рассматривавший технику изготовления предметов торевтики: «...итак, мы можем заключить, что техника резьбы по дереву и кости оказала значительное влияние на формирование особенностей скифской художественной металлообработки уже в VIII–VII вв. до н. э., а скорее всего и несколько ранее» ( Минасян , 1988. С. 57). В этом отношении интересно также наблюдение О. Б. Варламова, по мнению которого фигурка свернувшегося хищника на одном из бронзовых топоров раннескифского времени, найденном в Прибайкалье, первоначально (в виде модели) была сделана из кожи «путем последовательного наложения одних плоских элементов на другие» – художественно-технический прием, который он определил как «накладной барельеф» ( Варламов , 1995. С. 151). Можно предполагать, что подобным образом могли изготавливаться и другие бронзовые изделия этого времени.

Значение вырезных кожаных и войлочных изделий, искусство аппликации и художественной резьбы по дереву лучше всего демонстрируют замечательные находки из более поздних курганов с мерзлотой на Горном Алтае (па-зырыкская культура). Можно себе представить, насколько богаче и разнообразнее выглядела бы культура кочевников, если бы и в других погребениях знати существовали такие же условия сохранности изделий из органических материалов!

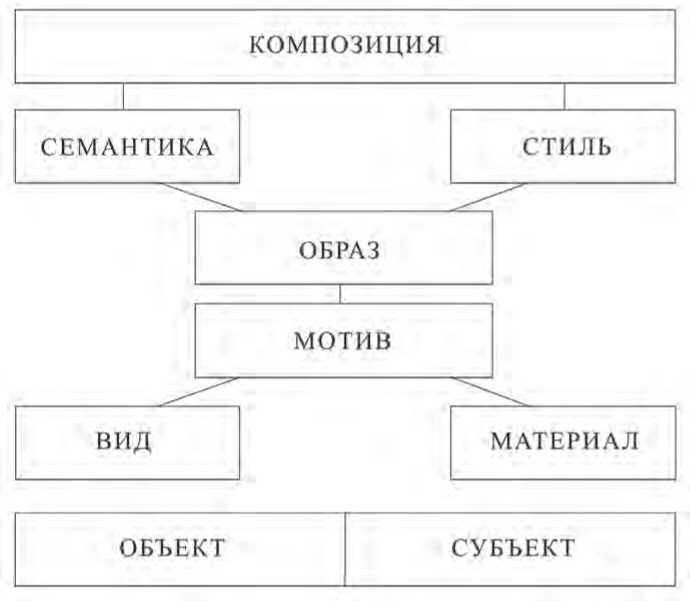

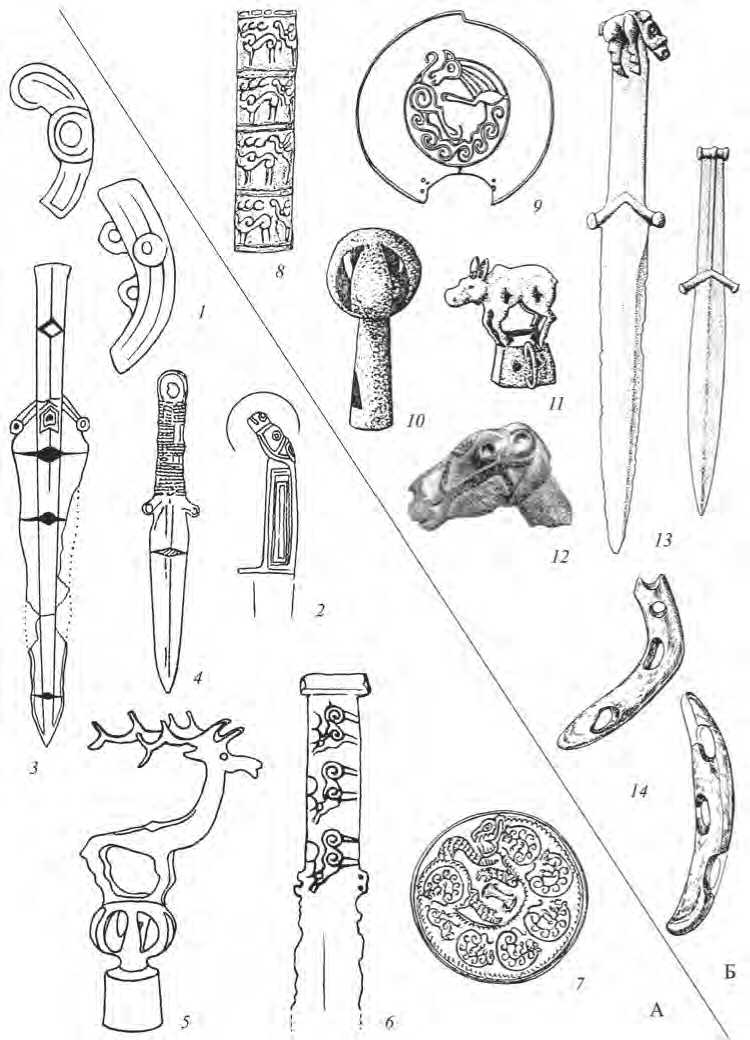

Именно благодаря искусству резьбы, передаваемому из поколения в поколение, достигалось удивительное изящество ранних изображений звериного стиля: в передаче ажурной сетки рогов «летящих» оленей на оленных камнях монголо-забайкальского типа, поставленных на «пуанты» с вырезными копытцами стоящих оленей на оленных камнях саяно-алтайского типа, фигур свернувшихся хищников, кабанов с клыками и взъерошенными загривками, лежащих лошадей с подогнутыми, но не сомкнутыми ногами и др. (рис. 2). Можно с уверенностью сказать, что сама пластика резных изображений из органических материалов (кожи, войлока и др.) диктовала стилистические особенности раннего этапа развития звериного стиля.

Блок интерпретационных аспектов изучения нуклеарного искусства звериного стиля включает три взаимосвязанных компонента: стиль, семантика, композиция. Семантика конкретного образа определяется видом изображаемого животного, избранного в виде мотива, путем многократного воплощения, переходящего в образ, переданный в определенной стилистической манере. При этом понятие стиля является не только изобразительной формой, но и средством выражения внутреннего содержания данного образа, т. е. семантики. Иначе говоря, для передачи (воплощения) смысла изображения (образа) необходимо исполнение его в определенной стилистической манере. В противном случае он не будет узнаваемым и востребованным в данном качестве. В этом отношении понятия семантики и стиля тесно взаимосвязаны: одно определяет другое и наоборот.

Сочетание, а чаще всего, повторяемость тех или иных образов, связанных последовательностью действия, в нуклеарном искусстве звериного стиля образует сюжетную композицию, являющуюся, таким образом, уже частью мифологического пространства (по отношению к понятиям объекта – субъекта). Сами композиции чаще образуются путем линейного (вертикального или горизонтального), а также кругового расположения однотипных фигур животных, символизирующих их множественность, и, судя по всему, связаны с реализацией идеи реинкарнации или жертвоприношения ( Савинов , 2012).

Все фигуры животных нуклеарного звериного стиля выполнены вполне реалистично; элементы некоторой стилизации касаются только семантически наиболее значимых деталей изображения. От более поздних произведений звериного стиля их отличает полное отсутствие какого-либо внешнего влияния. Нет изображений фантастических персонажей (грифонов и пр.) и сложных композиций типа «борьбы зверей». Редко используются метонимии (замещение одного образа другими и придания ему более глубокого содержания соединением черт различных животных в одном изображении), еще реже – редуцирование – упрощение, сведение к более простому изобразительному решению (по принципу «часть вместо целого» – pars pro toto ).

В целом изобразительная «палитра» нуклеарного искусства звериного стиля достаточно лаконична, больше оперирует контуром, силуэтом, чем дополнительными деталями изображений. Оно в значительно бóльшей степени подчинено передаче устоявшихся стереотипов изображаемых фигур, имеющих определенное смысловое значение, нежели поискам новых композиционных и художественных

решений. Хотя и в этом искусстве есть непревзойденные со всех точек зрения образцы.

Вопрос о происхождении нуклеарного искусства звериного стиля еще далек от своего разрешения. До сих пор у сторонников центральноазиатской теории, несмотря на интенсивные поиски в этом направлении, нет убедительных примеров реальных прототипов изображений раннего этапа искусства звериного стиля в памятниках предшествующего времени. Создается впечатление, что оно появилось в уже сложившемся виде без какого-либо предшествующего генезиса. Подобная ситуация возможна при условии «разового» возникновения того или иного элемента культуры, затем получающего широкое распространение практически в том же первозданном виде. Такое явление культуры – а в данном случае это ранние образцы звериного стиля – могло аккумулировать различные исходные компоненты, сочетание которых оказалось наиболее благоприятным в данный исторический период. В числе таких наиболее вероятных компонентов – предшественников нуклеарного звериного стиля – можно назвать кара-сукские бронзы, сейминско-турбинскую изобразительную традицию, а также заметное влияние со стороны Чжоуского Китая, контаминация которых, по всей вероятности, и привела к появлению нуклеарного искусства звериного стиля.

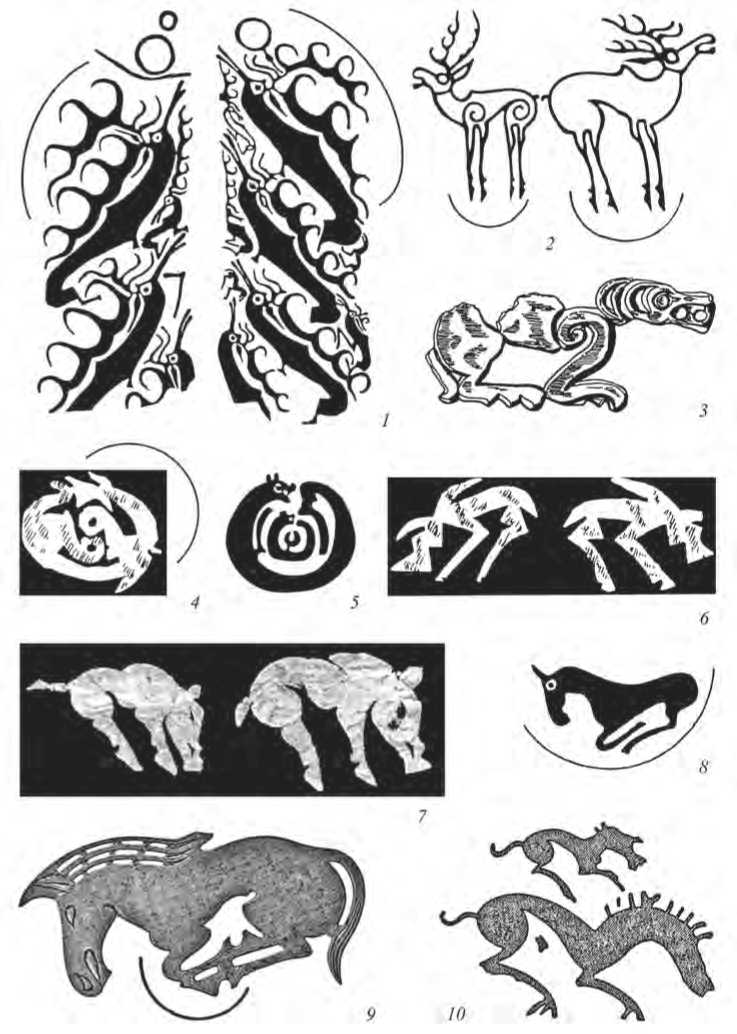

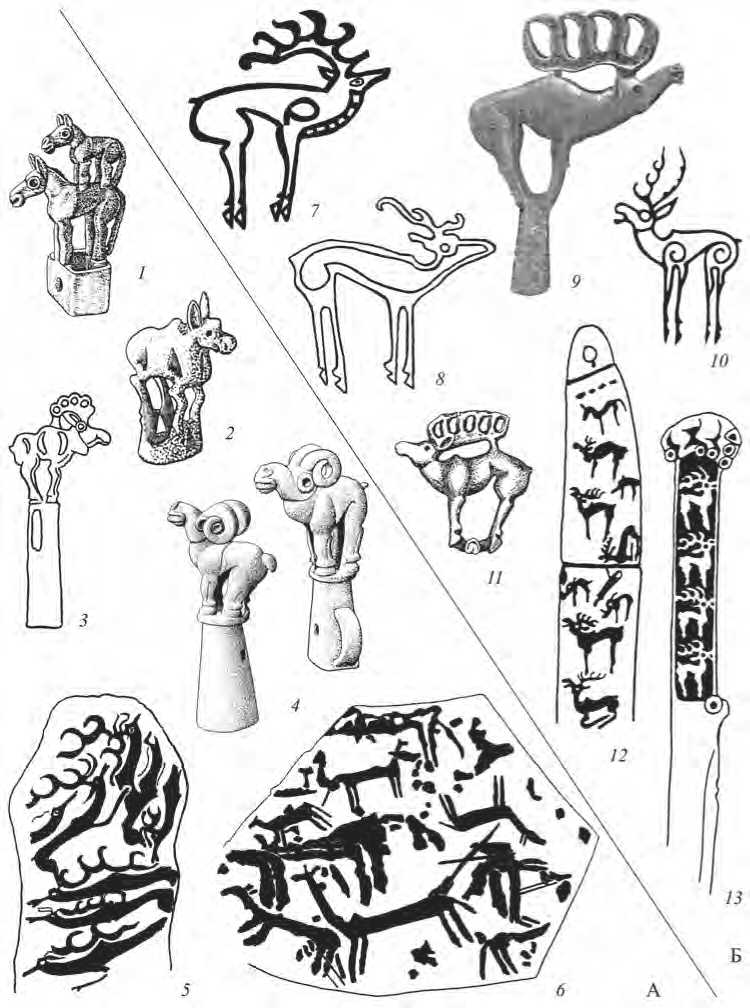

Из названных компонентов наиболее очевидный – карасукский. Многие из ножей и кинжалов эпохи поздней бронзы, найденных в Монголии, Забайкалье и соседних пограничных провинциях Северного и Западного Китая, украшены головками горных козлов и баранов (рис. 3, 3–6 ). Манера передачи их – очерчивание выпуклыми валиками глаз и ноздрей, круто изогнутый рог – такая же, как на навершиях с фигурками стоящих баранов из кургана Аржан-1 в Туве, изображениях выемчато-эфесовых кинжалов на оленных камнях монголо-забайкальского типа, отдельных находках этого времени из Монголии и др. (рис. 3, 1, 2 ). Стилистическое сходство между ними настолько велико, что как будто стирается грань в археологической периодизации памятников, откуда они происходят. Очевидно, что в данном случае речь идет об одной непрерывной, долго действующей традиции в художественном оформлении подобного рода предметов/ изображений. Показательно, что именно эти признаки в манере передачи образа животных были названы Я. А. Шером как одни из определяющих для самого раннего (аржано-майэмирского) этапа развития звериного стиля.

Другой компонент, также уже привлекавший к себе внимание в плане генезиса скифо-сибирского звериного стиля ( Парцингер , 2000; Савинов , 2000; Бобров, Моор , 2011), – сейминско-турбинский. Поистине континентальное –

Рис. 2. Примеры резьбы и отражения техники резьбы в ранних изображениях звериного стиля

-

1 – Иволгинский оленный камень, Забайкалье (по А. П. Окладникову); 2 – Аржан-1, Тува, оленный камень (по М. П. Грязнову); 3 – Карбан-1, Горный Алтай (по А. П. Бородовско-му); 4, 6 – Колок, Минусинская котловина (по М. Н. Пшеницыной, А. С. Полякову); 5 – Кош-Пей, Тува, оленный камень (по Л. С. Марсадолову); 7 – Чиликты, Восточный Казахстан (по С. С. Черникову); 8 – Кокорю, Горный Алтай, оленный камень (по Д. Г. Савинову); 9 – Аржан-2, Тува (по К. В. Чугунову); 10 – Тигей, Минусинская котловина, рисунок на плите тагарского кургана (по В. Н. Седых)

от Западного Причерноморья до Северного Китая, с предполагаемым центром производства в районах Западного Алтая и Восточного Казахстана ( Черных, Кузьминых , 1989. С. 247–255) – распространение сейминско-турбинских бронзовых изделий, несомненно, сыграло роль мощного катализатора в развитии всех скотоводческих обществ. Сейминско-турбинская (сокращенно – сеймин-ская) модель вооружения надолго определила типологические особенности и характер оформления подобного рода предметов. С этой точки зрения обращает на себя внимание, что некоторые изделия раннескифского времени несут на себе отражение сейминской изобразительной традиции. Таких примеров немного, но они достаточно выразительны.

Так, бронзовый кинжал из Монгун-Тайги (Юго-Западная Тува) с перекрес-тием-«усиками» с шишечками на концах, типологически наиболее близкий кинжалам из кургана Аржан-1, украшен двумя схематическими фигурками идущих друг за другом лошадей (рис. 3, 2 ) ( Чугунов , 1977) – явная реплика наверший известных парадных ножей с фигурками идущих друг за другом животных (в одном случае баранов, в другом – лошадей) из сейминско-турбинских могильников (рис. 3, 7, 8 ). То же самое можно сказать об оформлении очевидно несколько более позднего кинжала из Новопятницкого клада (Красноярский музей) с навершием в виде идущих друг за другом животных, предположительно, лошадей (?) ( Бобров, Моор , 2011. Рис. 1).

Обращает на себя внимание еще одна специфическая деталь в изображениях лошадей: вертикально постриженная грива с нависающей челкой – стилистический прием, справедливо считающийся характерной особенностью сейминской изобразительной традиции ( Пяткин, Миклашевич , 1990). Подобная передача гривы в степном искусстве Евразии имела широкое распространение. Помимо бронзовых фигурных изделий (типа известного «Ростовкинского лыжника»), это серия каменных жезлов из Прииртышья (рис. 3, 10 ), многочисленные петроглифы из Восточного Казахстана (рис. 3, 12 ) и др. Сохраняется она и в эпоху ранних кочевников Горного Алтая, правда, несколько более позднего времени (рис. 3, 11 ) ( Полосьмак , 1994. Рис. 112).

Наконец, третий компонент, который наиболее активно разрабатывается А. А. Ковалевым ( Ковалев , 1998), можно условно определить как «китайский». Рассмотрение его возможно только в общем контексте происхождения скифской триады, для чего имеются известные основания (рис. 4). Так, самая ранняя модификация кинжалов-акинаков с перекрестием-«усиками» (типа найденных

Рис. 3. Компоненты нуклеарного звериного стиля

А – карасукский компонент : 1 – изображения на оленных камнях монголо-забайкальского типа, Монголия (по В. В. Волкову); 2 – Аржан-1, Тува (по М. П. Грязнову); 3–5 – навершия бронзовых карасукских ножей и кинжалов (по А. А. Ковалеву, А. В. Варенову); 6 – золотая заколка, Тэвш-уул, Монголия (по А. Д. Цыбиктарову)

Б – сейминско-турбинский компонент : 7, 8 – навершия ножей сейминского типа (по И. В. Ковтуну); 9 – кинжал из Монгун-Тайги, Тува, случайная находка (по К. В. Чугунову); 10 – навершие каменного жезла из Прииртышья (по И. В. Ковтуну); 11 – деревянная головка лошади из Ак-алахи, Горный Алтай (по Н. В. Полосьмак); 12 – наскальные изображения, Восточный Казахстан (по З. С. Самашеву)

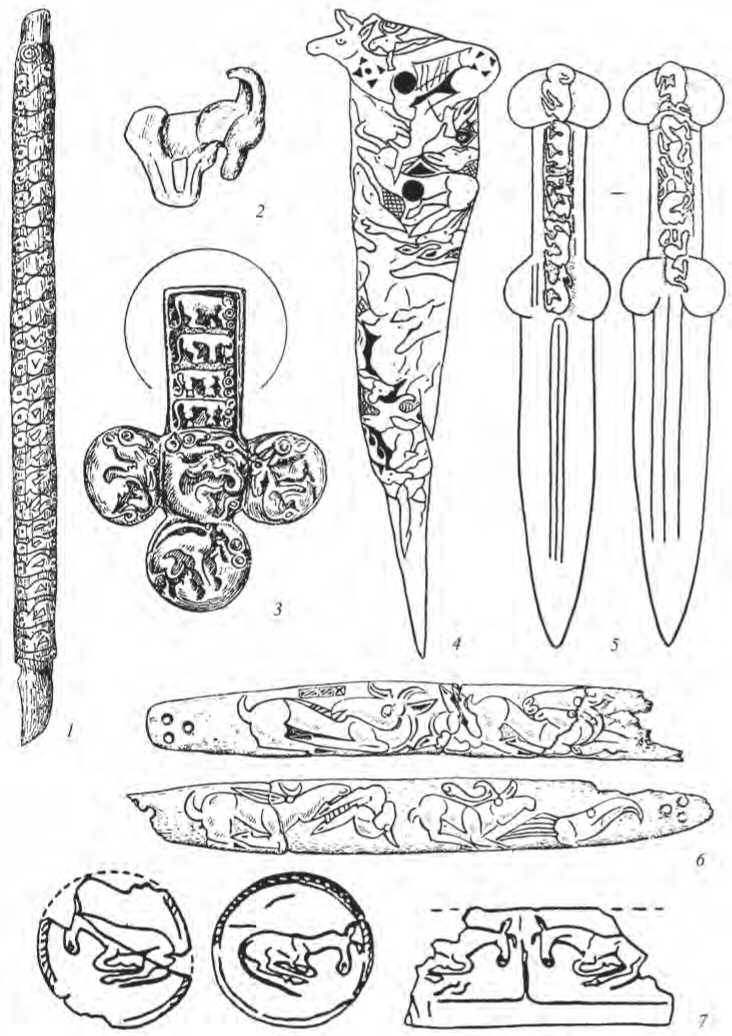

в кургане Аржан-1) типологически «выводится» из кинжалов с такой же формой перекрестия с «шариками» на концах эпохи Западное Чжоу и даже более раннего времени (рис. 4, 3, 4 ) ( Комиссаров , 1988. Рис. 6; 76; и др.).

Тогда же появляются наиболее ранние стержневые, в том числе и коленчатые, псалии: в Южной Сибири – костяные (поздний этап карасукской культуры), рис. 4, 14 ( Савинов , 1996. Рис. 3); в Китае – бронзовые, также коленчатые, но с внешними петлями (конец эпохи Западное Чжоу), рис. 4, 1 ( Комиссаров , 1988. Рис. 27). В каком направлении шло заимствование этого важнейшего элемента всаднической культуры – из северных районов Центральной Азии в Китай или, наоборот, из Китая в Южную Сибирь, сказать трудно. Однако сам факт возможности такого взаимодействия достаточно показателен.

На этом фоне явно неслучайными выглядят отдельные проявления звериного стиля в китайских материалах этого времени, например навершия с фигуркой стоящего оленя из Юлинфу, пров. Шэньси (рис. 4, 5 ), или навершие бронзового ножа в виде головки взнузданной лошади из Аньяна (рис. 4, 2 ) ( Членова , 1967. Табл. 29, 7 ). Точно такое же реалистическое изображение головки взнузданной лошади (предположительно, навершие псалия?) происходит из кургана Аржан-1, рис. 4, 12 ( Грязнов , 1980. Рис. 15, 1-3 ). К этому же кругу заимствований, но, возможно, несколько более позднего времени относятся изображения стоящих оленей и других животных на рукоятках ножей и кинжалов (рис. 4, 6) из могильников типа Наньшаньгень (Внутренняя Монголия), приведенные А. А. Ковалевым и датируемые «самое позднее 60-ми годами VII в. до н. э.» ( Ковалев , 1998. С. 130. Рис. 1), а также некоторые другие изображения этого времени (рис. 4, 7 ), сопоставимые с центральноазиатскими (рис. 4, 8, 9 ). Конечно, на основе этих совпадений нельзя говорить о том, что хотя бы в какой-то мере искусство звериного стиля происходит от китайского, но сам факт такого взаимодействия мог оказаться своего рода «питательной средой» для формирования искусства кочевников.

Известно, что династия Западное Чжоу пала под ударами кочевников, пришедших из глубин Центральной Азии в 770 г. до н. э., т. е. в начале VIII в. до н. э., что в принципе соотносится со временем сооружения кургана Аржан-1 и свидетельствует о сложении в глубине центральноазиатских степей мощного союза кочевых племен, способного сокрушить одну из наиболее крупных правящих династий Древнего Китая. Конечно, у нас нет никаких оснований считать, что

Рис. 4. Предполагаемые составляющие элементы раннескифского культурного комплекса на Востоке

А – «китайский» компонент : 1 – бронзовые псалии (по С. А. Комиссарову); 2 – навер-шие ножа из Аньяна (по Н. Л. Членовой); 3, 4 – бронзовые кинжалы (по С. А. Комиссарову, А. В. Варенову); 5 – навершие из Юлинфу, провинция Шеньси (по М. И. Ростовцеву); 6 – Наньшаньгень, Внутренняя Монголия (по А. А. Ковалеву); 7 – Ордос, колл. Х. Биддера (по Е. Ф. Корольковой)

Б – центральноазиатский компонент : 8 – бронзовая трубочка с изображениями, Монголия, случайная находка (по Е. С. Богданову); 9 – Северный Китай, колл. Дж. Ортиса (по Е. Ф. Корольковой); 10, 11 – Корсуковский клад, Прибайкалье (по В. Ю. Зуеву, Р. Б. Исмагилову); 12, 13 – Аржан-1, Тува (по М. П. Грязнову); 14 – Торгажак, Минусинская котловина (по Д. Г. Савинову)

создатели Аржана – это и были те самые кочевники, которые вторглись в северо-западные провинции Китая и сокрушили государство Западное Чжоу. Однако вполне вероятно, что указанные события могли привести к относительно единовременному («разовому») появлению искусства звериного стиля (как и других элементов раннескифского культурного комплекса). Причем при этой контаминации были взяты «на вооружение» самые лучшие компоненты наследия предшествующих археологических культур, в первую очередь симбиоз карасукских (восточных) и сейминских (западных) традиций.

Ареал произведений нуклеарного искусства звериного стиля достаточно широк. Большое количество их в виде случайных находок происходит с территории Монголии (Culture of bronze artefacts…, 2011); наиболее известные изображения найдены в Туве (курганы Аржан-1 и Аржан-2); отдельные находки имеются на Алтае (Майэмирский клад, Штабка и др.), в Прибайкалье (Кор-суковский клад) и в Минусинской котловине (в основном в составе музейных коллекций). Таким образом, очерчивается начальная область формирования скифо-сибирского звериного стиля (по принципу «широкого моноцентризма» в антропологии). Однако фактический его ареал был еще шире, с общей тенденцией уменьшения количества находок по мере распространения – от северного Китая (Ордос) до южных районов Средней Азии (Уйгарак).

Распространение подобных изображений с Востока на Запад, по всей видимости, могло быть связано с каким-то процессом широкого расселения кочевников и с точки зрения хронологической «привязки» совпадает с первой цепной миграцией степных племен, описанной в знаменитой поэме «Аримаспейя» Аристея из Проконеса (середина VII в. до н. э.). Этот путь движения по опорным памятникам (Аржан – Майэмир – Чиликты – Уйгарак – Гумарово – Келермес) давно отмечен исследователями, хотя, конечно, это не окончательное решение вопроса.

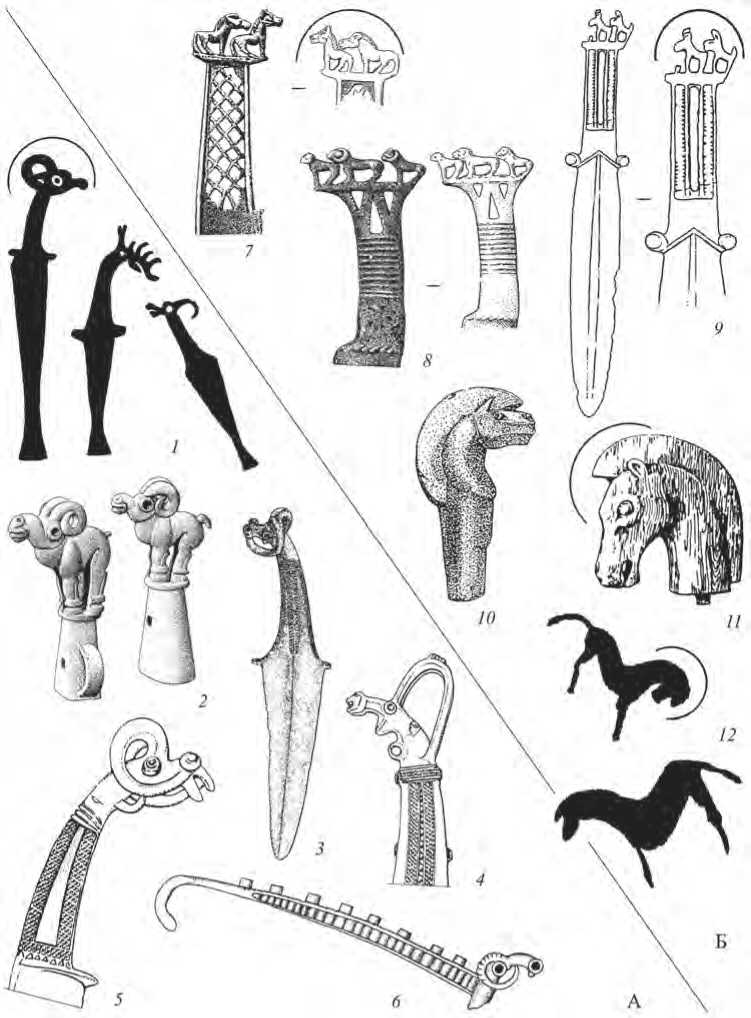

В литературе за ранним этапом развития скифо-сибирского звериного стиля закрепилось введенное Я. А. Шером (по названиям двух опорных памятников) наименование аржано-майэмирского стиля ( Шер , 1980). Такое определение, как и его характеристика, справедливо по отношению к произведениям раннескифского времени вообще. Однако более детальное рассмотрение всего массива относящихся к нему изображений показывает, что по своим стилистическим особенностям они распадаются на две очень близкие, но все же самостоятельные

Рис. 5. Две группы изображений аржано-майэмирского стиля ( 1–4, 7–11 ) и ведущие приемы композиций ( 5, 6, 12, 13 )

А – аржанская группа : 1 – Баян-Хонгор, Монголия, случайная находка (по С. Г. Кляштор-ному, Д. Г. Савинову); 2 – Корсуковский клад, Прибайкалье (по В. Ю. Зуеву, Р. Б. Исмагилову); 3 – с. Штабка, северный Алтай, случайная находка (по А. П. Уманскому); 4 – Аржан-1, Тува (по М. П. Грязнову); 5 – оленный камень, Монголия (по В. В. Волкову); 6 – Есино-1, изображение на каменной плитке, Минусинская котловина (по Д. Г. Савинову)

Б – майэмирская группа : 7 – Ортаа-Саргол, Тува, наскальное изображение (по М. А. Дэв-лет); 8 – изображение на Бухтарминском зеркале (по М. П. Грязнову); 9 – случайная находка, Монголия (по Д. Эрдэнэбаатору); 10 – Аржан-1, Тува, оленный камень (по М. П. Грязнову); 11 – Уйгарак, Средняя Азия (по О. А. Вишневской); 12 – оленный камень Уюк-Туран, Тува (по М. П. Грязнову); 13 – Туранский нож, Тува (по М. Х. Маннай-оолу)

группы: собственно аржанскую – более раннюю – и майэмирскую – относительно более позднюю ( Савинов , 1998).

Изображения аржанского типа непосредственно продолжают карасукские традиции (рис. 5, А ). Фигуры животных здесь (преимущественно горных козлов и баранов) более объемны, статичны; чаще всего это навершия с длинными или прямоугольными втулками (иногда с боковой петлей). Такие стилистические особенности, как округлые выпуклые валики вокруг ноздрей и глаз, характерны именно для этих изображений. Изображения майэмирского типа – преимущественно олени, лошади и кабаны (рис. 5, Б ) – более грацильны, изящны, представлены в разнообразных позах, но чаще всего стоящими на «цыпочках» или летящими, лежащими с подогнутыми, но не сомкнутыми ногами.

Более четко определяются видовые особенности изображений свернувшихся хищников. Если в знаменитой аржанской «пантере» сочетаются черты медведя и волка (в трактовке головы) и кошачьего (тигра или снежного барса) в передаче туловища, то в изображениях на сбруйных обкладках из Майэмир-ского клада уже совершенно определенно передан образ кошачьего хищника. Впервые на майэмирской пантере появляется трактовка уха животного в виде копыта, затем неоднократно встречающаяся в изображениях свернувшихся хищников в ближневосточной традиции (Саккызский клад, роговая бляха из Сард и др.). Бесспорно кошачий хищник представлен на не менее известной золотой бляхе из Петровской коллекции. В других случаях (например, в та-гарской культуре) в изображениях свернувшихся хищников превалируют черты волка. А в более западных образцах отмечена еще бóльшая трансформация данного образа.

Определенные различия наблюдаются и в принципах построения композиции, хотя их семантическое поле, скорее всего, было одинаковым или в достаточной степени близким. Для изображений более раннего времени характерно круговое построение композиций, например в изображениях на оленных камнях монголо-забайкальского типа (рис. 5, 5 ) и в наскальных изображениях, выполненных в стиле оленных камней. Скорее всего, оно унаследовано из круговых композиций, выполненных в карасукском стиле (рис. 5, 6 ). В изображениях майэ-мирского стиля преобладает линейное (сначала вертикальное, а затем горизонтальное) расположение животных, значение которых усиливается благодаря повторяемости однотипных фигур: оленные камни саяно-алтайского типа, аналогичные композиции на рукоятках ножей и др. (рис. 5, 12, 13 ).

Понятие начального (нуклеарного) искусства звериного стиля нельзя воспринимать только в его прямом (хронологическом) значении. Многие его характерные особенности продолжают существовать в искусстве ранних кочевников и более поздних периодов, причем не только восточного ареала,

Рис. 6. Реминисценции нуклеарного звериного стиля в произведениях скифского искусства

1 – Кармир-Блур; 2 – р. Тясмин; 3 – р. Ворскла; 4 – Константиновская пластина; 5 – кинжал из Головятино; 6 – Жаботинские пластины; 7 – накладки из Келермеса

-

1, 3, 4 – по В. А. Ильинской, А. И. Тереножкину; 2, 6 – по В. А. Ильинской; 5 – по А. И. Те-реножкину; 7 – по Л. К. Галаниной

но и в искусстве европейских племен раннескифского времени. По своим стилистическим особенностям – в целом реалистический характер изображений, круговое или многорядное расположение фигур – они вполне «узнаваемы» среди всего многообразия произведений скифского звериного стиля ( Канторович , 2015). В основном это костяные изделия, например известная Константиновская пластина и большинство изображений т. н. жаботинского стиля в лесостепной части Скифии (рис. 5, 2–6 ). Очевидно, местное население, скорее всего не принимавшее участие в переднеазиатских походах скифов, наиболее устойчиво сохраняло архаические традиции искусства звериного стиля.

В материалах Келермесских курганов на Северном Кавказе к такого рода изображениям можно отнести фигурки лошадей с подогнутыми, но не сомкнутыми ногами на золотых пластинах и обкладках фаларов, по своим стилистическим особенностям резко выделяющиеся среди всех остальных художественных изделий этого замечательного памятника (рис. 6, 7 ). В коллекции находок из Кармир-Блура имеются длинные костяные пластины (накладки?), на которые с этой точки зрения еще не обращали внимания. Наиболее сохранившаяся из них украшена целым рядом (более 20) схематических головок грифонов (тот же принцип вертикального построения композиции), а нижний конец ее оформлен в виде поставленного на кончик копыта – детали изображения, хорошо читаемые при сравнении с саяно-алтайскими (рис. 6, 1 ).

То же решение многорядной композиции представляет оформление рукояти знаменитой Келермесской секиры, скопированное с каких-то известных мастеру образцов «предшествующего» скифского искусства. Количество такого ряда примеров можно было бы увеличить.

Таким образом, имеются основания полагать, что нуклеарное искусство звериного стиля – это тот вид изобразительной деятельности, с которым скифы пришли в Переднюю Азию. Исторически оно прошло длительный путь развития от самого начала – многокомпонентного возникновения в глубинах Центральной Азии – до позднейших «перепевов» в искусстве Древнего Востока. В этом отношении можно полностью согласиться с мнением В. А. Киселя, посвятившего специальное исследование анализу изображений на Келермес-ской секире, в том, что они «не иллюстрируют ступени формирования звериного стиля на основе ближневосточного художественного наследия, а, наоборот, представляют определенный результат освоения восточными мастерами нового искусства, проникшего на Ближний Восток с древними кочевниками» ( Кисель , 1997. С. 43)… А потом оно вернулось и постепенно растворилось, теряя свою первооснову, в удивительном разнообразии образов, стилистических приемов и дополнительных деталей скифского искусства.

Список литературы Нуклеарное искусство звериного стиля

- Бобров В. В., Моор Н. Н., 2001. Реминисценции изобразительной традиции сейминско-турбинской эпохи в тагарском искусстве//Древнее искусство в зеркале археологии: сб. науч. тр., посвящ. 70-летию Д. Г. Савинова. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 70-76.

- Варламов О. Б., 1995. Бронзовый топор из Прибайкалья и некоторые вопросы сложения изобразительных комплексов раннескифского искусства//Байкальская область в древности. Иркутск: ИркГУ. С. 144-153.

- Галанина Л. К., 1997. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи/Отв. ред.: А. Иванчик, Г. Парцинцер. М.; Берлин: Германский археологический институт. 269 с. (Степные народы Евразии; т. I.)

- Грязнов М. П., 1980. Аржан. Царский курган раннескифского времени./Отв. ред. А. М. Мандельштам. М.: Наука. 61 с.

- Грязнов М. П., 1983. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур//Археология Южной Сибири. Вып. 12. Кемерово: КГУ. С. 3-18. (ИЛАИ.)

- Грязнов М. П., 1984. О монументальном искусстве на заре скифо-сибирских культур в степной Азии//АСГЭ. Вып. 25. Л.: ГЭ. С. 76-82.

- Евразия в Скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хронология/Науч. ред.: Г. И. Зайцева и др. СПб: Теза, 2005. 290 с.

- Ильинская И. А., 1980. Дискуссионные проблемы отечественной скифологии. Круглый стол. Выступление // НАА. 1980. № 5. С. 123.

- Канторович А. Р., 2015. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, эволюция: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. 69 с.

- Кисель В. А., 1997. Священная секира скифов. Об одной находке из Келермеса. СПб: МАЭ РАН. 109 с.

- Ковалев А. А., 1998. Древнейшие датированные памятники скифо-сибирского звериного стиля (тип Наньшаньгень)//Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург: материалы всерос. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения А. Д. Грача/Отв. ред. Д. Г. Савинов. СПб: Культ-Информ-Пресс. С. 122-131.

- Комиссаров С. А., 1988. Комплекс вооружения Древнего Китая. Эпоха поздней бронзы/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск: Наука. 119 с. (История и культура Востока Азии.)

- Королькова Е. Ф., 1996. Теоретические проблемы искусствознания и «звериный стиль» скифской эпохи./Отв. ред. А. Ю. Алексеев. СПб: ГЭ. 78 с.

- Мартынов А. И., 1980. Скифо-сибирское единство как историческое явление//Скифо-сибирское культурно-историческое единство: материалы I Всесоюзн. археол. конф. Кемерово: КемГУ. С. 11-29.

- Минасян Р. С., 1988. К вопросу о влиянии техники производства на происхождение некоторых особенностей скифо-сибирского звериного стиля//АС ГЭ. Вып. 29. Л.: ГЭ. С. 44-58.

- Парцингер Г., 2000. Сейминско-турбинский феномен и формирование сиюирского звериного стиля//АЭАЕ. С. 66-75.

- Переводчикова Е. В., 1989. «Центры» и «периферия» в раннем скифском зверином стиле степей Евразии//Скифо-сибирский мир (социальная структура и общественные отношения): тез. докл. Всесоюзн. археол. конф. Ч. II. Кемерово: КемГУ. С. 30-33.

- Погребова М. Н., Раевский Д. С., 2001. «Уйгаракский аргумент» в контексте дискуссии о генезисе звериного стиля скифской эпохи//РА. № 1. С. 45-52.

- Полосьмак Н. В., 1994. «Стерегущие золото грифы». Ак-алахинские курганы. Новосибирск: Наука. 120 с.

- Пяткин Б. Н., Миклашевич Е. А., 1990. Сейминско-турбинская изобразительная традиция: пластика и петроглифы//Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. М.: ИА АН СССР. С. 146-153.

- Савинов Д. Г., 1996. Древние поселения Хакасии. Торгажак. СПб: Петербургское востоковедение. 112 с.

- Савинов Д. Г., 1998. Карасукская традиция и «аржано-майэмирский» стиль//Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург: материалы всерос. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения А. Д. Грача/Отв. ред. Д. Г. Савинов. СПб: Культ-Информ-Пресс. С. 132-136.

- Савинов Д. Г., 1999. Первичные материалы и стиль саяно-алтайских изображений раннескифского времени//Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: сб. ст. междунар. науч. конф./Отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. Барнаул: АГУ. С. 154-158.

- Савинов Д. Г., 2000. Реалистические изображения лошадей скифского времени и сейминская изобразительная традиция//Исторический ежегодник. Спец. вып.: Посвящ. 70-летию В. И. Матющенко. Омск: ОмГУ. С. 179-187.

- Савинов Д. Г., 2012. Изобразительные памятники раннескифского времени: искусство композиции//Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии/Отв. ред.: О. С. Советова, Г. Г. Король. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 35-55. (Тр. САИПИ; вып. IX.)

- Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии: докл. конф./Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука, 1976. 269 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен)./Отв. ред. Н. Я. Мерперт. М.: Наука, 320 с.

- Членова Н. Л., 1967. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М.: Наука. 296 с.

- Членова Н. Л., 1971. К вопросу о первичных материалах предметов в зверином стиле//Проблемы скифской археологии. М.: Наука. С. 208-217. (МИА; № 177.)

- Членова Н. Л., 1993. О степени сходства компонентов материальной культуры в пределах «Скифского мира»//ПАВ. № 7. С. 49-77.

- Членова Н. Л., 2001. Были ли Ленская и Ангарская тайга пРАродиной скифов Причерноморья и Северного Кавказа//РА. № 4. С. 53-68.

- Чугунов К. В., 1997. Находка кинжала раннескифской эпохи из юго-западной Тувы//Новые исследования археологов России и СНГ: материалы Пленума ИИМК РАН. СПб: ИИМК РАН. С. 81-86.

- Шер Я. А., 1980. Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля//Скифо-сибирское культурно-историческое единство: материалы I Всесоюзн. археол. конф. Кемерово: КемГУ. С. 338-347.

- Culture of bronze artefacts of the Bronze Age and Hunnu Empire. Ulaanbaatar, 2011. 496 p., ill. (In Mongolian and English.)