О библиографическом языке как эволюционно-развивающемся искусственном образовании

Автор: Узилевский Г.Я.

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 3 (40) т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье были выявлены состав, структура, свойства, функции, особенности и потенциалы библиографического языка в свете антропо-семиотического синтетического подхода с использованием описательной модели естественного языка П.Л. Гарвина и таких понятий, как подходы «снизу вверх» и «сверху вниз».

Антропо-семиотический синтетический подход, библиографический язык, описательная модель естественного языка п.л. гарвина, подходы

Короткий адрес: https://sciup.org/142237340

IDR: 142237340 | УДК: 01

Текст научной статьи О библиографическом языке как эволюционно-развивающемся искусственном образовании

В подростковом и юношеском возрасте в 40-50 годах ХХ века я самозабвенно увлекся шахматами [1, c. 203-204]. В 1948 году в двенадцатилетнем возрасте с большим вниманием и удовольствием прочитал книгу выдающегося шахматиста Э. Ласкера «Учебник шахматной игры» [2]. В ней меня привлекло его следующее утверждение: «В памяти следует сохранять метод, а не выводы, так как они являются чем-то застывшим. С помощью метода формируются правила [= принципы, закономерности – Г.У], на основе которых систематизируются и объединяются тысячи выводов». Им была установлена живая связь между методом, правилами и выводами [2, c. 326].

Обдумывая это утверждение, я пришел к следующему выводу. Благодаря методам, правилам и выводам у профессионального шахматиста формируется совокупность взаимосвязанных невидимых структур, которые становятся основой принятия и реализации решений в процессе анализа конкретной позиции.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

В конце 50-х годов при чтении замечательной книги А. Нимцовича «Моя система» [3] мне пришла в голову мысль о замене термина «совокупность» концептом «система» с последующей связью понятия «невидимые структуры» с термином «типовые позиции», использующегося профессиональными шахматистами. Эти размышления привели меня к созданию концепта, состоящего из абстрактного и конкретного уровня.

В 1948 году к папе, маме и мне из Москвы в Орел приехала в гости моя любимая сестра Ноэма со своим мужем Героем Советского Союза А.П. Овчинниковым, летавшим на штурмовиках. Я изложил Александру Павловичу взгляды Э. Ласкера и возникшие у меня представления о мышлении шахматиста. Улыбнувшись, он ответил, что подобную процедуру он каждый раз использовал вечером перед утренним вылетом на задание. Закрыв глаза и представив себя держащим штурвал, он рассматривал всевозможные варианты атаки противника на его самолет: сверху, снизу, спереди, слева и справа1, и свои варианты противодействия врагу. По сути дела, летчик каждый вечер путем проигрывания возможных ситуаций совершенствовал свой язык действий, порождающий конкретные действия, направленные на опережение действий противника [1, c. 204].

Этот разговор произвел на меня большое воздействие. Он остался в памяти как мощный стимул познания глубинных основ шахматной игры, вызвавших познание мною присущих Человеку программ, языков и кодов, включая язык действий, которые задают его развитие [4, третью главу, c. 230-238]. Отмечу развиваемый профессионалами язык действий, в конечном проявлении превращающийся в функциональный орган, который порождает конкретное действие (там же, с. 228-238).

С того времени противоречивая природа Homo, склонного к проявлению духовных и анти-духовных поступков, стала предметом моего пристального интереса.

Анализ результатов выдающихся шахматистов содействовал формированию во мне профессионала, обладающего абстрактно-конкретным мышлением и задающего оценку возникающих на шахматной доске конкретных позиций.

Через много лет мною был раскрыт шахматный язык, содействующий шахматисту познанию структур конкретных позиций [4, c. 131-139]. Достижению этого результата содействовала методология обучения начинающих шахматистов принципам и мастерству разыгрывания эндшпилей, затем миттельшпиля и следующих за ним дебютов. По сути дела, перед нами подход «снизу вверх» для овладения основами шахматной игры.

Выбор дебютов в соответствии с особенностями мышления того или иного шахматиста неосознанно выводил их на подход «сверху вниз» для быстрого

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations принятия решений в игре с противником на основе постоянно обновляющейся системы типовых позиций.

Эти освоенные мной подходы содействовали в будущем разработке антропо-семиотического синтетического подхода, включающего в себя подходы «снизу вверх» и «сверху вниз» для исследования структур разнообразных присущих Homo языков и кодов, его самого, социального и технического миров и др.

Неоднократный чемпион мира М.М. Ботвинник (1911-1995) на конечном этапе своей жизни занялся формализацией шахматной игры. Эта его деятельность содействовала программистам создать формализованные программы шахматной игры, в которых был осуществлен синтез подходов «снизу вверх» и «сверху вниз».

В 50-х годах мое увлечение шахматами переросло в профессиональную деятельность2. Многолетняя шахматная практика и тренерская работа привели к формированию во мне абстрактно-конкретного шахматного мышления.

Окончив Орловский государственный педагогический институт в 1960 году по специальности «учитель английского и немецкого языков», я стал работать в НИИ сельских зданий и сооружений Академии строительства и архитектуры СССР научным сотрудником. Обобщение зарубежного опыта лежало в основе моей деятельности. В свободное от работы время я занимался не только и не столько шахматной игрой, сколько осмыслением шахматного мышления с позиции современной науки.

Оно вызвало познание семиотики, системной и прикладной лингвистики, информатики и кибернетики. Этот процесс привел меня к следующему заключению: шахматное абстрактно-конкретное мышление и присущий ему эволю-ционно-развивающийся шахматный язык с его абстрактно-конкретной структурой не вписываются в методологию современной феноменологической науки, которая, по сути дела, исследует лишь феномены (= явления) чувственного мира. По сути дела, этот эволюционно развивающийся искусственный язык явился отправным пунктом поиска других эволюционно развивающихся искусственных языков.

В сентябре-октябре 1973 года я проходил стажировку по информационному обеспечению в ВИНИТИ АН СССР. Слушая лекцию о библиографических описаниях и библиографических записях, я пришел к выводу, что они создаются на непознанном эволюционно развивающемся искусственном библиографическом языке.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Его раскрытие стало исходным моментом написания диссертации «Семиотические аспекты библиографирования (исследование на материале на мероприятиях секции сельскохозяйственной библиографии) на соискание учен. степ. к.пед.н. по специальности 05.25.03. «Библиография и библиотековедение». Научным руководителем был д. филол.н. профессор А.Я. Черняк, научным консультантом – д.тех.н. профессор В.В. Налимов [5].

С 1984 года под влиянием библиографического языка я стал системно исследовать в свободное от работы время язык волшебных сказок, шахматный язык, язык двумерных и трехмерных геометрических изображений, а также естественный язык как эволюционно развивающиеся знаковые образования.

В XXI веке мною были продолжено исследование библиографического языка [4, c. 94-109; 5-7, c. 32-39; 8-9, с. 2]. Были также раскрыты:

-

• состав, структура, свойства, особенности, потенциалы языка волшебных сказок [4, c. 109-117; 7, c. 39-44; 9, с. 2-3];

-

• состав, структура и развитие языка двумерных и трехмерных геометрических изображений [4, c. 139-145; 10, c. 58-71];

-

• состав, структура, особенности и т.д. шахматного языка [4, c. 131-139].

В этой статье будет системно и подробно рассмотрен библиографический язык.

Перед его изложением я кратко остановлюсь на описательной модели естественного языка П.Л. Гарвина, которая оказала сущностное влияние на состав и структуры указанных выше знаковых средств [11]. Она как знаковая система состоит из трех групп уровней, определяемых как множество структурных связей и относящихся к тому или иному аспекту или свойству этого образования [11, c. 13].

В первую группу уровней, называемых уровнями построения, им были включены смыслоразличительные единицы (фонемы или графемы), являющиеся основой для построения и размещения знаковых единиц (морфем). Вторая группа уровней была име-нована уровнями интеграции. Ее компоненты обладают более высоким уровнем сложности, функционируют как единое целое и обладают определенными свойствами, превосходящими характеристики простой суммы компонентов уровней построения [11, c. 17].

Уровням организации, входящим в третью группу уровней, свойственны два принципа организации: их отбор и расположение, которые правомерно рассматривать как парадигматический и синтаксический уровни.

Изучая связи между тремя группами уровней, он предположил, что изучаемое образование является знаковой системой, состоящей из трех групп уровней: двух уровней построения, двух уровней организации и более чем одного уровня интеграции [11, c. 21].

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

На основе данной модели будет раскрыт библиографический язык как эволюционно развивающееся знаковое образование, порождающее библиографические записи, библиограммы, библиографические ссылки, цитации и библиографические массивы.

Состав, структура, свойства, функции, особенности и потенциалы библиографического языка

Вначале рассмотрим ряд понятий, которые выведут читателя на концепт «библиографический язык». Начну с раскрытия библиографирования как сложного процесса создания библиографической информации в контексте семиотики.

Процесс развития объектов изучается согласно методологии его исследования с позиции его составляющих: образующих процесса и условий процесса [12, c. 51-52]. При рассмотрении образующих процесса исследуются его начальный (в нашем случае – первичные документы) и конечный (библиографическая информация) пункты, при раскрытии условий процесса – механизмы, с помощью которых происходит превращение исходного пункта в конечное образование.

Начну с раскрытия библиографического описания в контексте образующих процесса. Мною в диссертационном исследовании [6, c. 14-20] библиографическое описание изучалось как абстрактная знаковая система, с помощью которой создается конкретное библиографическое описание как результат процесса, последнее именовалось библиограммой (термин Г.Г. Кричевского) [13].

Д.Ю. Теплов предпринял попытку интерпретировать библиографическое описание как частный случай описания (дескрипции), относящегося к научному методу упорядоченного изложения, перечисления свойств, фактических характеристик тех ли иных явлений природы и общества3 [16, c. 74]. Такая интерпретация не объясняет природу библиограмм, не содействует выявлению связей и отношений между первичными и вторичными документами, библиограммами и библиографическими массивами4.

Слабо изученными являются и условия процесса библиографирования. Этот факт вызвал отождествление библиографической информации с языком5,

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations являющимся социально-унифицированным средством для ее создания, преобразования и передачи. А.И. Барсук рассматривал «библиографическую информацию как способ и форму самовыражения библиографии, как ее язык со своей знаковой системой и выразительными средствами» [19, c. 15-16].

Х.Х. Невилл интерпретировал создание библиографических описаний (библиограмм – термин Г.Г. Кричевского) как язык библиографических описаний или как библиографический язык [20, c. 137]. Авторы не вышли из пространства единичного.

В первой главе диссертации [5] первичный документ интерпретировался мною с системно-семиотических позиций документ как сложный информационный объект. Он привел меня к раскрытию набора элементов библиографического описания6, отображающих типизирующие свойства любого представителя класса сложных объектов (книг, статей, патентов и др.) как абстрактной модели первичного документа.

Набор элементов абстрактной модели реализуется с помощью слов и словосочетаний любого естественного языка в процессе коммуникации. Для выявления особенностей библиографического описания вводятся используемые в лингвистике понятия «языковой и речевой знаки»7. Слова и словосочетания естественного языка, принятые для обозначения и замещения далее неразложимых элементов библиографического описания, выступают как простейшие языковые знаки, а правила описания документов – как правила их размещения и соединения.

На основе правил описания и словарного состава естественного языка, образуются речевые знаки, а также библиограммы, библиографические ссылки и цитации как конкретные знаковые системы [5, с. 5-6].

Рассмотрим библиографический язык. Библиографическое описание является его первым уровнем. Вторым уровнем рассматриваемого языка является библиографический массив, в который входят:

-

1) конкретные массивы, состоящие из библиограмм;

-

2) конкретные массивы, состоящие из ссылок и цитаций8.

Очевидно, что они дополняют друг друга.

Особую значимость для научно-исследовательских работ и истории науки представляет наукометрия [21-22]. Библиометрия возникла для содействия

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations управлению потоками информации, углублению информационного поиска и др. [23].

Библиографический язык: состав, структура, свойства, функции, особенности и потенциалы

Начну с библиографического описания, характеризующегося наличием языковых знаков, которые не совпадают с речевыми знаками конкретного библиографического описания (библиограмм, библиографических ссылок, цитаций) в лексическом плане. Языковые и речевые знаки представляют внешнюю форму семиотических образований. К внутренней форме относятся значения языковых и речевых знаков.

Познание этого образования шло «снизу вверх» [5]. Анализ показал, что совокупность языковых знаков, обозначающих элементы библиографического описания, и правил их объединения и размещения9 образуют в процессе коммуникации "человек <––> документ" библиографическое описание как абстрактную знаковую систему, а совокупность речевых знаков и правила их соединения и замещения – библиограмму, библиографическую ссылку и цитацию.

Раскрытие особенностей языковых знаков библиографического описания вывело меня на его свойства и функции как абстрактной знаковой системы, а также на наличие библиографического массива (см. табл. 1) [7, c. 33].

Таблица 1.

Свойства и функции библиографического описания [7, c. 33].

Свойства подобие библиографическому описанию свертываемость библиограмм в формализованную информацию самоорганизация

Функции Моделирующая наукометрическая, библиометрическая, статистическая организация библиографического массива, организация поиска

Последнее свойство характеризуется тем, что правила пунктуации естественного языка, предназначенные для распределения слов и словосочетаний в линейной последовательности, используются как для сочетания, так и различе-

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations ния единиц более высокого уровня, т.е. для языковых и речевых знаков библиографического описания, библиограмм, библиографических ссылок и цитаций. Языковые знаки библиографического описания предстают как маркеры библиографических массивов как вторичных абстрактных знаковых систем. При этом они определяют расстановку биографических описаний или библиограмм в библиографическом массиве (к ним относятся такие знаки, как автор, заглавие, год издания и др.).

Функционирование языковых знаков в качестве маркеров и связок можно формализованно представить в виде предикатно-актантной структуры:

F1 (БО1+ БО2 + БО3+ ...БОn) (1), где F1 обозначает языковые знаки /элементы/ БО (автор, заглавие, издательство, год, место издания и др.) как предикат /одноместное отношение/, с помощью которого организуются БО как актанты в библиографическом массиве.

F2 (БО1+ БО2 + БО3+ ... БОn) (2), где F2 обозначает языковые знаки библиографического описания (БО) /издательство, год, место издания и т. д./ как предикат для формирования различного вида библиографических массивов (авторские указатели, указатели международной, национальной, краевой библиографии и т. д.).

В синтаксическом плане языковые знаки задают формирование библиографических описаний и библиографических массивов, которые, в свою очередь, образуют библиографический язык как единое сложное знаковое образование. Перед нами «подход снизу вверх», основанный на принципе наименьшего усилия.

Раскрытие свойства самоорганизации в виде формул делает представление библиографических описаний и библиографических массивов как абстрактных знаковых систем более наглядным. Из данного свойства вытекает функция организации библиографического массива и функция организации поиска, основанная на использовании языковых знаков в роли поисковых ключей [7, c. 34].

Были определены следующие особенности речевых знаков библиограмм, библиографических ссылок и цитаций:

-

♦ замещение денотата (описательные сведения о документе);

-

♦ нетождественность знака и денотата;

-

♦ многозначность соответствия между знаком и денотатом;

-

♦ индивидуализация описательных сведений о документе и документа в целом.

Свойства и функции библиографического описания, библиограмм, библиографических ссылок и цитаций дополняют друг друга, ибо языковые и речевые знаки библиографического языка не совпадают друг с другом на лексическом и

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations синтаксическом уровнях. Их анализ и наличие глубинной связи между библиографическим описанием и библиографическим массивом указывают на эволюционно развивающееся знаковое образование (см. табл. 2).

Оно состоит из двух групп уровней построения, двух групп уровней интеграции и организации и отличается удивительной полифункциональностью и самоорганизацией, так как знаки, образующие уровни построения, участвуют в формировании уровней организации. Наличие структуры, представленной тремя группами уровней, позволило интерпретировать исследуемый объект как эволюционно развивающийся искусственный язык. Он был именован как библиографический язык (см. подробно [4, с. 94-109]), отвечающий требованиям модели П.Л. Гарвина относительно того, какое знаковое образование считать языком [11]. Отмечу, что данная модель является исходным моментом формирования библиографического языка.

Анализ его состава и структуры указывает на то, что языковые знаки, представленные на втором уровне построения, образуют библиографическое описание и формируют библиографический массив , который затем порождает конкретные библиографические массивы.

Было установлено, что языковые знаки, библиографическое описание и библиографический массив данного языка обозначают и замещают классы умопостигаемых объектов, а речевые знаки, библиограммы, библиографические ссылки и др. – конкретные объекты. Очевидно, что внешняя форма данного языка состоит из знаков умопостигаемого и конкретного уровней, не совпадающих друг с другом.

Подход "снизу вверх" как отправной пункт рассматриваемого языка содействовал последовательному определению свойств и функций его компонентов на основе свойств и функций библиографического описания, библиограмм, библиографических ссылок и цитаций (см. табл. 2).

Так как языковые и речевые знаки библиографического языка не совпадают друг с другом на лексическом и синтаксическом уровнях, раскрытые мною свойства и функции библиографических описаний, библиограмм, библиографических ссылок и цитаций дополняют друг друга. Из этого утверждения следует, что рассматриваемый язык является ноуменально-феноменальным образованием.

Анализ состава и структуры рассматриваемого образования подтвердил выводы, сделанные при изучении библиографического языка:

-

1. Компоненты задают форму и сущность целого, которое затем порождает конкретные тексты.

-

2. Познание свойств целого осуществляется через познание свойств его частей.

-

3 . Подход «снизу вверх» задает возникновение библиографического языка.

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations

Таблица 2

Состав и структура библиографического языка (см., например, [7, c. 35]).

|

Уровни построения |

Уровни интеграции |

Уровни организации |

|

1. Слова естественного |

Библиографическое |

1. А. Синтагматические |

|

языка (ЕЯ) как |

описание (БО) как |

классы: |

|

смыслоразличимые |

первичная умопостигаемая |

– средства и правила |

|

единицы |

знаковая система |

пунктуации ЕЯ для соединения языковых знаков; – набор "формальных" средств (авторская строка, абзацы, интервалы) для размещения речевых знаков в библиограммах; 1. Б. Парадигматиче–ские классы: Словарь ЕЯ для "перевода" языковых знаков в речевые. |

|

2. Языковые знаки |

Библиографический массив |

2. А. Синтагматические |

|

(элементы БО) как |

(БМ) как вторичная |

классы: |

|

знаковые единицы |

умопостигаемая знаковая система |

– языковые знаки как средство линейного распределения БО, библиограмм, ссылок, цитаций. 2. Б. Парадигматические классы: |

– языковые знаки, формирующие различные виды БМ.

Анализ свойств и функций библиографических описаний, свойств и функций библиограмм, библиографических ссылок и цитаций вывел меня на глубокую связь между библиографическими описаниями и библиографическими массивами. Она указывает на то, что данный язык являет собой целостное эволюционно развившееся, а также эволюционно развивающееся знаковое образование в синтагматическом и парадигматическом планах.

Выявление структуры рассматриваемого образования говорит о том, что оно не являет собой монолитное целое. В пользу этого утверждения говорит несовпадение на лексическом и синтаксическом уровне языкового и речевого знаков, которое эволюционно привело к удивительной самоорганизации библиографического языка [4, c. 104].

Мною были раскрыты особенности речевых знаков конкретных знаковых систем, содействовавшие выявлению следующих свойств и функций библиографического языка:

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations

-

1) свойство подобия абстрактному и конкретному первичным документам, обладающее моделирующей функцией;

-

2) свертываемость конкретного библиографического массива в формализуемое образование, обладающее библиометрической, наукометрической и статистической функциями;

-

3) однозначность обозначения первичного документа, обладающая функцией идентификации первичного документа;

-

4) формализация данных конкретного библиографического массива, обладающая креативной функцией (7, с. 34).

Этот результат привел меня к представлению свойств и функций исследуемого языка и затем их объединению в систему (см. табл. 3).

Таблица 3.

Свойства и функции библиографического языка (см., например, [7, c. 36]).

|

Свойства |

Функции |

|

1. Подобие абстрактному и конкретному первичному документу |

Функция моделирования Функция контроля и управления |

|

2. Свертываемость конкретного библиографического массива в формализуемое образование |

Функции: библиометрическая, наукометрическая, статистическая |

|

3. Самоорганизация |

Функции: организация БМ, организация поиска |

|

Функции: – идентификации первичного документа; – поиска первичных документов; – информационная; – коммуникативная; – сигнальная |

|

6. Формализация данных конкретного библиографического массива |

Функция: креативная |

Изучение подобия абстрактному и конкретному первичным документам как свойства библиографического языка говорит о том, что он является ноуменально-феноменальным образованием. Анализ других его свойств и функций подтверждает этот вывод.

Представленные свойства и функции библиографического языка выступают как типизирующие свойства абстрактного и конкретного первичного документа.

Анализ взаимосвязей между первичными и вторичными документами привел меня к установлению обратной связи между цитирующими и цитированными документами, библиограммами и цитациями благодаря таким функциям

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations библиографического языка, как библиометрическая, наукометрическая, статистическая и креативная функции библиографического языка.

Это утверждение вывело меня на подход «сверху вниз», который задает реализацию

-

– библиометрической, наукометрической, статистической функциями, основанными на свертываемости конкретного библиографического массива в формализуемое образование;

-

– креативной функции, состоящей в формализации данных конкретного библиографического массива, отображающих новые результаты действующих ученых и специалистов.

Выше была раскрыта особенность библиографического языка, состоящая в его убедительной организации. Она основана на несовпадении на лексическом и синтаксическом уровне языкового и речевого знаков. Возникновение и развитие его свойств и функций, представленных в таблице, обусловлено его эволюцией под влиянием творческой деятельности Человека.

Выявление особенностей языковых и речевых знаков, свойств и функций абстрактной знаковой системы и конкретных знаковых систем, свойств и функций библиографического языка привело меня к нетривиальному выводу: познание свойств целого шло через познание свойств его частей. Этот факт указывает на полезность нового подхода «снизу вверх», который, будучи свойственным библиографическому языку, сущностно отличается от широко известного системного подхода [7, c. 29-32].

Получение новых результатов в таких известных междисциплинарных специализациях, как библиометрия и наукометрия, в исследовании библиографических массивов на основе библиометрической, наукометрической, статистической и креативной функций свидетельствует о том, что для библиографического языка характерен новый подход «сверху вниз», сущностно отличающийся от системного подхода.

Раскрытые мною подходы «снизу вверх» и «сверху вниз» присущи библиографическому языку, основанному на описательной модели П.Л. Гарвина [11].

Анализ свойств и функций библиографического описания и библиографического языка, соответственно обладающих подходами «снизу вверх» и «сверху вниз», свидетельствует о его больших потенциалах.

Трансформация подходов «снизу вверх» и «сверху вниз» в единое сложное образование позволяет именовать его антропо-семиотическим синтетическим подходом, ибо библиографический язык, являясь творением Homo, используется в различных науках, в искусстве, культуре, литературе, спорте, технике и т.д.

Раскрытие состава, структуры, свойств, функций, особенностей и потенциалов библиографического языка свидетельствует о правомерности интерпретации его как ноуменально-феноменального образования.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Связи библиографического языка с информационно-поисковыми и информационными языками

Мною в [4, c. 106-109] был проведен сопоставительный анализ взаимодействия библиографического языка с такими информационно-поисковыми языками, как иерархические, алфавитно-предметные, фасетные классификации и дескрипторные языки10.

Иерархические и фасетные классификации непосредственно моделируют «универсум» (объекты науки, техники, культуры и т.д.), алфавитно-предметные классификации, дескрипторные языки и тезаурусы косвенно, ибо они не способны моделировать первичные документы, поиск на основе их знаков не будет эффективным.

В отличие от них библиографический язык моделирует первичные документы и хорошо взаимодействует с любым из указанных выше языков. Этот факт указывает на то, что они взаимодополняют друг друга при исследовании различных объектов науки, техники, культуры и др. и проведении поиска и обработки информации.

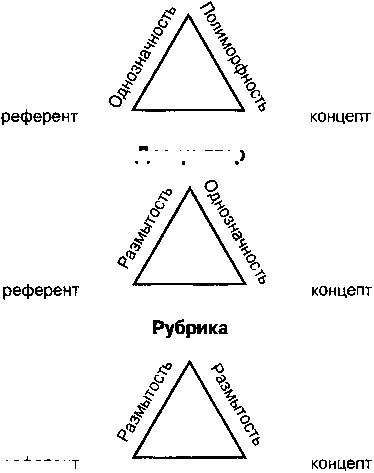

Рассмотрим состав и структуру рассматриваемых языков. Начну с библиографического языка, состоящего из абстрактного и конкретного уровня. В отличие от него классификационные, дескрипторные языки и тезаурусы обладают одним уровнем. Абстрактный уровень присущ дескрипторным языкам и тезаурусам. Дескриптор однозначно представляет концепт и находится в состоянии размытости по отношению к референту. Для классификационных языков характерен конкретный уровень. В этом случае классификационная единица находится в отношении размытости как к референту, так и к концепту (см. рис. 1) [4, c. 108].

На основе библиографического языка формируются

-

V библиограммы [24], библиографические ссылки и цитации;

-

V библиографические массивы ручных и автоматизированных информационно-поисковых систем, а также новейшие информационные, интеллектуальные, когнитивные, наукоемкие, управленческие и другие системы, основанные на персональных компьютерах;

-

V индексы цитирования типа SCI, SCCI и др.

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Библиограмма

Дескриптор референт

Рис. 1. Схема отношений библиограмм, дескрипторов и классификационных рубрик к референту и концепту

Обратимся вновь к библиограммам, библиографическим ссылкам и цитациям. Они обозначают референт и сохраняют многозначность вторичной информации, что содействует читателю ассоциативно связывать их с публикациями и выявлять из такого соединения новую информацию в меру своих способностей (см. рис. 1). Очевидно, что библиограммы, библиографические ссылки и цитации обладают большими возможностями вызывать ассоциации у читателей «ручных» систем, а также у пользователей автоматизированных информационно-поисковых систем и новейших специализированных систем.

Являясь формой достаточно сильного редуцирования содержания первичного документа, библиографическое описание библиографического языка выступает как посредник, как промежуточное звено между субъектом и оригиналом. Оно содействует наглядности в результате свертываемости первичных документов, их поиску и экономии времени при работе с конкретными библиографическими массивами различных информационных систем. Отмечу, что дескрипторные, классификационные языки и тезаурусы не обладают подобными потенциалами. Однако они участвуют в создании библиографических записей вместе с библиограммой, заголовком, аннотацией, рефератом и др. [25].

В предыдущей части статьи были раскрыты свойства и функции библиографического языка (см. табл. 3), сущностно отличающие его от дескрипторных и классификационных языков и тезаурусов. Напомню читателю о том, что библиографическому языку присуще свойство свертываемости библиографической информации в формализованную, которое не характерно для дескрипторных и

Креативная экономика и социальные инновации

Creative Economics and Social Innovations классификационных языков. Из указанного свойства следуют наукометрическая, библиометрическая и статистическая функция. Они, как и другие свойства и функции рассматриваемого языка не присущи дескрипторным и классификационным языкам.

Очевидна ведущая роль библиографического языка по отношению к классификационным и дескрипторным языкам.

Заключение

Таким образом, в быстро меняющейся культурной реальности возрастает интерес к новому языку классификации и реструктурирования привычных схем и стереотипов восприятия [26-27].

Описательная модель П.Л. Гарвина является исходным моментом формирования библиографического языка.

Итак, были раскрыты состав, структура, свойства, функции, особенности и потенциалы библиографического языка, который порождает библиограммы, библиографические ссылки и цитации, а также конкретные библиографические массивы.

Из этого утверждения следует, что библиографический язык как ноуменально-феноменальное образование должен стать отправным пунктом переосмысления понятий «библиография», «библиографоведение», «библиографическая деятельность» и т.д., ибо они развивались в феноменологическом русле в контексте мировой феноменологической науки (о ее сущностном кризисе см. предисловие).

При создании различного вида библиографических указателей полезно использовать следующие свойства библиографического языка:

-

1. Однозначность обозначения первичного документа.

-

2. Свертываемость информации первичного документа с последующим ее воспроизведением.

Они стали отправными пунктами выявления и использования таких функций, как:

-

– идентификации первичного документа;

-

– поиска первичных документов;

-

– информационная;

-

– коммуникативная;

-

– сигнальная (см. табл. 3).

В табл. 2. представлены состав и структура библиографического языка, состоящего из двух построения, двух уровней интеграции и двух уровней организации. В уровни построения входят:

-

1) слова естественного языка как смыслоразличимые единицы;

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

-

2) языковые знаки (элементы библиографического описания) как знаковые единицы.

В уровни интеграции организации включены:

-

V библиографическое описание как первичная умопостигаемая знаковая система;

-

V библиографический массив как вторичная знаковая система.

Уровни организации включают в себя:

-

1. А. Синтагматические классы:

– средства и правила пунктуации естественного языка для соединения языковых знаков;

-

– набор "формальных" средств (авторская строка, абзацы, интервалы) для размещения речевых знаков в библиограммах;

-

1. Б. Парадигматические классы:

-

2. А. Синтагматические классы:

– языковые знаки как средство линейного распределения библиографического описания, библиограмм, ссылок, цитаций.

-

2. Б. Парадигматические классы:

– языковые знаки, формирующие различные виды библиографических массивов.

Словарь естественного языка для "перевода" языковых знаков в речевые:

– языковые знаки как средство линейного распределения библиографических описаний, библиограмм, ссылок, цитаций.

Раскрытие синтагматических и парадигматических классов второго уровня привело меня к формированию нового подхода «снизу вверх», присущего библиографическому языку.

Рассмотрим таблицу 3. Выявление взаимосвязей между первичными и вторичными документами привело меня к установлению обратной связи между цитирующими и цитированными документами, библиограммами и цитациями на основе библиометрической, наукометрической, статистической и креативной функций библиографического языка.

Анализ результатов, полученных в таких междисциплинарных специализациях, как библиометрия и наукометрия благодаря исследованию библиографических массивов на основе библиометрической, наукометрической, статистической и креативной функций указывает на то, что библиографическому языку свойственен новый подход «сверху вниз», сущностно отличающийся от системного подхода.

Синтез подходов «снизу вверх» и «сверху вниз» в единое сложное образование позволяет именовать его антропо-семиотическим синтетическим подходом (см. предисловие), ибо библиографический язык, являясь творением Homo, используется

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

– в различных науках, в искусстве, культуре, литературе;

– в спорте, технике и т.д.

Новое осмысление библиографического языка может оказать позитивное влияние на ученых и специалистов в области библиографоведения, библиометрии и наукометрии.

Список литературы О библиографическом языке как эволюционно-развивающемся искусственном образовании

- Узилевский Г.Я. Воспоминания и размышления о прошлом, настоящем и будущем моей большой семьи // Б.С. Вишневская, Г.И. Смолякова. Евреи Орловщины. Пути и судьбы. Орел, 2015. С. 192-211.

- Ласкер Эм. Учебник шахматной игры. Пер. с нем. 6-е изд. М., 1980. 352 с.

- Нимцович А. Моя система. М.: Физкультура и спорт, 1974. 576 с.

- Узилевский Г.Я. Начала эргономической семиотики. Орел: Изд-во ОРАГС, 2000. 408 с. (РФФИ, проект 99-06-87090).

- Узилевский Г.Я. Семиотические аспекты библиографирования (исследование на материале сельскохозяйственной библиографии). Специальность 05.25.03. Библиография и библиотековедение. Автореф. на соиск. учен. степ. к. пед. наук. М., 1983. 16 с.

- Узилевский Г.Я. Семиотические аспекты библиографирования (исследование на материале сельскохозяйственной библиографии). Специальность 05.25.03. Библиография и библиотековедение. Диссертация на соиск. учен. степ. к.пед.н. М., 1982. 276 с.

- Узилевский Г.Я. Человеческий род и индивид в XXI веке: метафизические и феноменологические аспекты. Орел: ОРАГС, 2007. 364 с.

- Узилевский Г.Я. Семиотическая концепция библиографии // Российское библиографоведение: итоги и перспективы. М.: Гранд Фаир, 2006. С. 253-264.

- Узилевский Г.Я. О структуре естественных и структуре эволюционно развившихся искусственных языков // НТИ. 1991. Сер. 2. № 9. С. 1-7.

- Андреев В.О., Узилевский Г.Я. Язык геометрических изображений как основа создания языка пользователей машинной графикой для общего маши строения // Пользовательский интерфейс: исследование, проектирование, реализация. Вып. 2. М., 1992. С. 58-71.

- Garvin P.L. Descriptional model of language // Natural Language and Computer. N.-Y., 1963. P. 12-21.

- Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования (процесс развития и проблемы его воспроизведения). М.: Высшая школа, 1961. 214 с.

- Кричевский Г.Г. Личное сообщение.

- 14.Библиографическое описание. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/% (дата обращения 24.10.2022)

- Бацер Д., Новикова Е. К вопросу о теории библиографического описания / Советское библиотековедение. 1976. № 2. С. 86-91.

- Теплов Д.Ю. Некоторые вопросы библиографического описания. Сов. Библиогр. 1974. № 5. С. 73-79.

- Мельников Г.П. Язык, лингвистика, научно-техническая революция // Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М., 1977. С. 205-212.

- Налимов В.В. Вероятностная модель языка. 2-е изд. М.: Наука, 1979. 303 с.

- Барсук А.И. Теоретико-методологические проблемы общего библиографоведения: Автореф. на соиск. учен. степ. д. пед. наук. М, 1978. 33 с.

- Neville H.H. Computers and the language of bibliographic descriptions // Inform. Process. and Management. 1981. Vol. 17. N 3. P. 137-48.

- Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение науки как информационного процесса. М.: Наука, 1969. 192 с.

- Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.А., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. 250 с.

- Фурсов, К.С. Основы библиометрического анализа. М.: НИУ ВШЭ, 2020. 52 с. URL: https://www.hse.ru/data/2020/10/15/1371634848/Основы библиометрии.pdf (дата обращения 24.10.2022)

- Сорокин Ю.А., Узилевский Г.Я. Библиограммы: Проблема восприятия и понимания // НТИ. Сер. 2. 1983. № 2. С. 17-18.

- Библиографическая запись. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%. (дата обращения 24.10.2022)

- Ионесов В.И. Парадигмы культурных изменений: опыт и переживание // Модернизация культуры: идеи и парадигмы культурных изменений. Материалы Междунар. науч.- практ. конф. Самара, СГИК, 2014. С. 24-34.

- Ионесов, В. И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности развития: монография. Самара: ООО «Изд-во ВЕК # 21», 2011.537 c.