О деятельности «Византийского кабинета» в 2023 г. (январь–июнь)

Автор: Иванов И.А., Гаврилов И.Б.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Византийский кабинет

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой обзор-отчет о деятельности научно-просветительского проекта Санкт-Петербургской духовной академии «Византийский кабинет» за период январь-июнь 2023 г., в рамках которой было проведено девять круглых столов. Заседания были приурочены к юбилейным датам выдающихся отечественных православных мыслителей и богословов: протопр. И. Мейендорфа, К. Н. Леонтьева, прп. Паисия (Величковского), В. И. Ламанского, митр. Антония (Храповицкого), И. А. Ильина, проф. А. А. Васильева, В. И. Несмелова, В. Н. Лосского. По итогам проделанной работы были представлены и продолжают выходить, в том числе и в настоящем номере, публикации в научном журнале СПбДА «Русско-Византийский вестник». Организаторами мероприятий «Византийского кабинета» выступают кафедра богословия и кафедра иностранных языков СПбДА в лице доцентов священника Игоря Иванова и Игоря Борисовича Гаврилова.

Санкт-петербургская духовная академия, "византийский кабинет", "русско-византийский вестник", священник игорь иванов, и. б. гаврилов, протопр. и. мейендорф, к. н. леонтьев, прп. паисий (величковский), в. и. ламанский, митр. антоний (храповицкий), и. а. ильин, проф. а. а. васильев, в. и. несмелов, в. н. лосский

Короткий адрес: https://sciup.org/140309236

IDR: 140309236 | УДК: 271.2-756(470.23-25)(060.55) | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_201

Текст научной статьи О деятельности «Византийского кабинета» в 2023 г. (январь–июнь)

E-mail: ORCID:

E-mail: ORCID:

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages, Associate Professor, Department of Theology at St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

Igor Borisovich Gavrilov

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theology, St. Petersburg Theological Academy.

E-mail: ORCID:

Уже девять лет (с февраля 2016 г.) в Санкт-Петербургской духовной академии осуществляет свою деятельность уникальный научно-просветительский проект «Византийский кабинет», организованный преподавателями академии — кандидатом философских наук, доцентом, доцентом кафедры богословия, заведующим кафедрой иностранных языков, главным редактором академического журнала «Труды и переводы» священником Игорем Ивановым и кандидатом философских наук, доцентом, доцентом кафедры богословия, главным редактором академического журнала «Русско-Византийский вестник» Игорем Борисовичем Гавриловым.

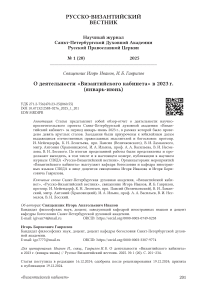

Создатели и руководители «Византийского кабинета» священник Игорь Анатольевич Иванов и Игорь Борисович Гаврилов

Проект был создан с целью изучения и распространения знаний о византийской цивилизации и ее влиянии на русскую культуру, философию и богословие. Печатным органом проекта является научный журнал СПбДА «Русско-Византийский вестник», который регулярно публикует результаты исследований и избранные материалы круглых столов «Византийского кабинета»1. В частности, в настоящем номере представлены подборки статей, написанных на основе выступлений авторов на круглых столах, посвященных юбилеям крупнейшего румынского богослова, духовного писателя, педагога протоиерея Думитру Станилое (1903–1993)2 и выдающегося русского ученого, филолога, историка, этнографа, геополитика и идеолога панславизма, создателя исторической школы славяноведения Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914).

Ниже представлен обзор-отчет, отражающий тематически насыщенную и активную научно-просветительскую работу «Византийского кабинета за первую половину 2023 г. (с января по июнь) , в рамках которой состоялись девять круглых столов.

Продолжая отмечать юбилейные даты 2022 г., «Византийский кабинет» 16 января 2023 г . провел дистанционный круглый стол «Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992) и его концепция византийской культуры» , в ходе которого были затронуты следующие темы: протопресвитер Иоанн Мейендорф как историк православной культуры; византийская культура в эмигрантской науке; византийская культура в американских исследованиях; зарубежное православие и византинизм.

Во встрече участвовали:

Александр Аркадьевич Корольков , доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии и истории философии Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, академик РАО;

Дмитрий Игоревич Макаров , доктор философских наук, доцент Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, профессор, заведующий кафедрой общих гуманитарных дисциплин;

иерей Алексий Павлович Ноговицын , клирик храма Покрова Божией Матери в ЮжноПриморском парке (г. Санкт-Петербург).

В начале заседания свящ. Игорь Иванов сделал презентацию на тему «Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992) и его концепция византийской культуры». Отец Игорь кратко рассказал о жизни и деятельности о. И. Мейендорфа и на основании его энциклопедической статьи «Византия» отметил «элитарный» характер византийской культуры, а также выделил следующие особенности восприятия о. Иоанном византийской культуры в целом и византийской литературной традиции в частности:

-

1 . Византийская культура была одновременно греческой и христианской, вследствие чего на протяжении всей ее долгой истории в ней проявлялась устойчивая дихотомия, которая нашла отражение, помимо прочего, в своеобразии византийского литературного наследия. 2. Византийская литература в культурном отношении являлась консервативной и самодостаточной. Литературные вкусы устанавливались

вестник» // Русско-Византийский вестник. 2023. № 3 (14). С. 12–48; Хондзинский П., прот., Гаврилов И. Б., Даренский В. Ю., Павлюченков Н. Н., Фатеев В. А. Александр Матвеевич Бухарев (архимандрит Феодор): pro et contra. К 200-летию со дня рождения. Материалы круглого стола научного журнала СПбДА «Русско-Византийский вестник» // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4 (15). С. 10–35; Сизоненко Д., прот., Кибальниченко С. А., Маркидонов А. В., Титаренко С. Д., Гаврилов И. Б. «Достоевский: Трагедия — Миф — Мистика» Вячеслава Иванова. Материалы круглого стола научного журнала СПбДА «Русско-Византийский вестник». К выходу нового научного издания монографии В. И. Иванова о Ф. М. Достоевском // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4 (15). С. 144–175; Иванов И., свящ., Гаврилов И. Б. О IV научно-богословской конференции «Русско-Византийский Логос» 13 сентября 2022 г. // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4 (15). С. 230–240; Иванов И., свящ., Гаврилов И. Б. О деятельности «Византийского кабинета» в 2022 г. // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4 (15). С. 241–259; Даренский В. Ю., Котельников В. А., Медоваров М. В., Минаков А. Ю., Самуйлов Г. Н., Лебрен Р., Суарес Х. М. Н., Гаврилов И. Б. Жозеф де Местр (1753–1821) и русская мысль: к 270-летию савойского религиозного мыслителя. Материалы Международной конференции научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» от 7 ноября 2023 г. // Русско-Византийский вестник. 2024. № 1 (16). С. 24–64.

-

2 Мефодий (Зинковский), еп., Иванов И., свящ., Легеев М., свящ., Сизоненко Д., прот, Даренский В. Ю., Медоваров М. В., Бовдунов А. Л., Бегзос М. П., Гончаренко В., прот., Гаврилов И. Б. Протоиерей Думитру Станилое и румынская православная мысль. Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско-Византийский вестник. 2025. № 1 (20). С. 12–42.

Протопресвитер Иоанн Мейендорф и матушка Мария Алексеевна во время поездки на Валаам, май 1990 г.

в основном интеллектуалами из императорского окружения. 3. В своей классической «гуманистической» форме византийская литература была практически невосприимчива к внешним влияниям и достижениям более молодых культур соседних народов. 4. Как религиозная, так и светская византийская литература выражала чувства и интересы элитарного круга гуманистов столицы и некоторых второстепенных центров. 5. Тем не менее, кроме высокохудожественной литературы гуманистов и немногих сохранившихся образцов народного искусства, существовало множество богословских, агиографических и литургических текстов, которые в основном происходили из монашеской среды. 6. Поэтому в широких рамках этой литературной традиции можно найти значительное многообразие стилей.

Завершая свой доклад, отец Игорь подчеркнул, что православная церковная культура является прямой наследницей византийской культуры, в связи с чем ее освоение связано с некоторыми трудностями восприятия. Однако в силу разнообразия выражения религиозных смыслов они в определенной мере доступны верующим людям сообразно их устроению.

Затем слово взял И. Б. Гаврилов , отметив, что протопресвитер Иоанн Мейендорф вошел в мировую византинистику прежде всего как исследователь византийского исихазма, автор диссертации «Жизнь и труды свт. Григория Паламы. Введение в изучение» (1958). Решающее влияние на этот выбор о. Иоанна оказал его учитель в Парижском Свято-Сергиевском богословском институте прот. Г. Флоровский.

Мейендорф во время работы над диссертацией явно находился под влиянием концепции «неопатристического синтеза» о. Георгия. В частности, ему была близка идея Флоровского о «пленении» и «псевдоморфозе» восточного богословия, и как историк богословской мысли он старался развивать ее в своих работах. Не случайно в конце жизни он признавался: «Я являюсь абсолютно и почти безоговорочно учеником о. Георгия Флоровского»3.

И. Б. Гаврилов сказал и о влиянии других парижских учителей о. Иоанна, например, архим. Киприана (Керна), автора диссертации «Антропология святого Григория Паламы» (1945). Так, в 1944 г. архим. Киприан обращался к студентам Свято-Сергиевского богословского института, среди которых был и Иоанн Мейендорф, с пастырской речью, в которой указывал на трудный подвиг богопознания, напомнив, что богословская наука ревнива и не терпит суеты, легковерности и двоедушия.

Как отметил докладчик, о. Иоанн в жизни шел путем золотой середины, избегал политических выступлений, оставался в первую очередь ученым, историком, а не идеологом и публицистом.

По словам Игоря Борисовича, для него о. Иоанн — это церковный ученый-византинист, один из открывателей православной Византии, ее духовно-аскетической и литургической культуры современному российскому обществу. Он выразил надежду, что научное наследие о. Иоанна Мейендорфа, как и других представителей церковно-богословской науки Русского зарубежья, будет и далее возвращаться на родину и изучаться, а журнал «Русско-Византийский вестник» и иные издания СПбДА продолжат содействовать этому процессу4.

Следующим выступил А. А. Корольков , который заметил, что работы о. И. Мейен-дорфа повлияли и на восприятие русской философии в России, поскольку в 1990-е гг. через знакомство с эмигрантской мыслью произошло сближение истории русской философии и истории богословия. Александр Аркадьевич также подчеркнул, что, в частности, и благодаря трудам о. Иоанна Мейендорфа и о. Киприана (Керна) изменилось и отношение к антропологии в нашей стране: биологоческая антропология сменилась философской антропологией. Докладчик также рассказал об упоминании о. И. Мейен-дорфа в летописи Свято-Сергиевского богословского института, с которой он познакомился во время посещения этого учреждения.

Д. И. Макаров в своем выступлении обратил внимание на многогранность научных и богословских дарований прот. Иоанна Мейендорфа — патролога, византолога, палеографа и издателя текстов, историка Церкви. Научная часть его сообщения касалась разбора воззрений прот. Иоанна на христианский экзистенциализм св. Григория Паламы (энергия Божия, согласно св. Григорию, несет в себе существование Живого Бога, приобщая нас к Нему) и на сомнительные предположения о близости философских воззрений Михаила Пселла и Феодора Метохита.

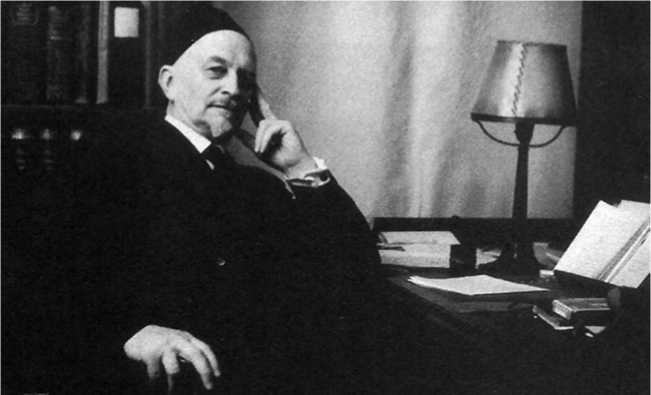

24 января 2023 г . «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол с презентацией уникального издания «Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831–1891)» 5, которое представила его составитель — ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, доктор филологических наук Ольга Леонидовна Фетисенко.

Во встрече, приуроченной ко дню рождения К. Н. Леонтьева (13/25 января), также участвовали:

Елена Ивановна Гончарова , кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела новейшей русской литературы ИРЛИ РАН, директор и основатель издательства «Пушкинский Дом»;

Галина Викторовна Скотникова , доктор культурологии, академик Академии российской словесности, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник сектора «Актуальные проблемы современной художественной культуры» РИИИ;

Максим Михайлович Шевченко , кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;

Валерий Александрович Фатеев , кандидат филологических наук, член редакционной коллегии издательства «Росток» (Санкт-Петербург).

О. Л. Фетисенко познакомила собравшихся с вышедшей в двух томах, как Приложение к Полному собранию сочинений и писем, «Летописью жизни и творчества К. Н. Леонтьева». Прозвучал подробный рассказ о работе над собранием сочинений, сопутствующими изданиями и над самой «Летописью». Этот масштабный труд продолжался более 20 лет, с 1999 г., и завершился в 2021 юбилейный год 190-летия со дня рождения и 130-летия со дня кончины выдающегося писателя и мыслителя. Ольга Леонидовна охарактеризовала состав, композицию презентуемой книги, привела несколько примеров, объясняющих устройство справочного аппарата, остановилась на ранее неизвестных эпизодах из жизни Леонтьева и его ближайшего окружения

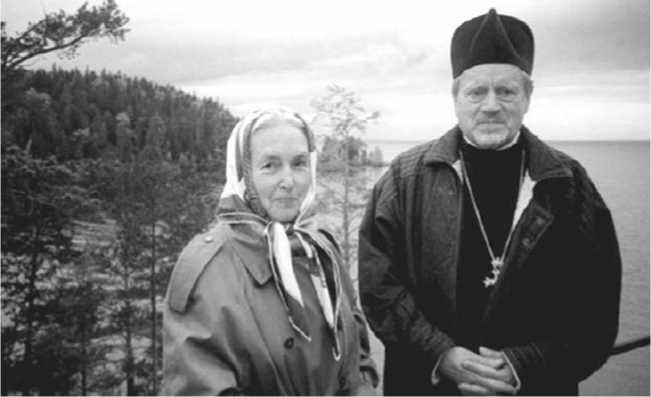

Константин Николаевич Леонтьев

и ответила на вопросы присутствующих.

Е. И. Гончарова продолжила повествование о многолетней работе над академическим изданием наследия К. Н. Леонтьева и об уникальном методе работы О. Л. Фетисенко. Кроме того она поделилась сведениями о других проектах издательства «Пушкинский Дом».

М. М. Шевченко подчеркнул, что выход в свет «Летописи жизни и творчества» роскошно увенчивает проект по публикации ПССиП Константина Леонтьева — единственного издания такого уровня, вновь вышедшего за все постсоветское тридцатилетие. Максим Михайлович выразил убежденность, что «наш немногочисленный, в силу обстоятельств времени, но надежный и благодарный читатель оценит по достоинству замечательный труд Ольги Леонидовны. А коллега-историк русской мысли, общества и политики останется всемерно благодарен за великолепно и скрупулезно систематизированное фундаментальное собрание первоклассных исторических источников, открывающее богатые и насыщенные деталями познавательные горизонты».

И. Б. Гаврилов , касаясь содержания книги, также отметил, что «Летопись» существенно расширяет возможности в исследовании творчества К. Н. Леонтьева, его круга общения, его места в русской литературе и философской мысли XIX в. Игорь Борисович выразил надежду, что в дальнейшем будут опубликованы письма к философу его друзей, родных и близких, учеников-«гептастилистов». Кроме того он напомнил, что в журнале «Русско-Византийский вестник» ведется большая работа по изучению и популяризации философского наследия мыслителя, поскольку К. Н. Леонтьев является негласным покровителем издания, его идейным ориентиром. Редакцией был подготовлен тематический номер, полностью посвященный личности и трудам Леонтьева (№ 4 (11) за 2022 г.), и «РВВ» не планирует прекращать осмысление его богатейшего наследия6.

14 февраля 2023 г . состоялся дистанционный круглый стол «300 лет со дня рождения преподобного Паисия (Величковского) (21.12.1722–15.11.1794), переводчика „Добротолюбия“» , участники которого обратились к следующим темам: прп. Паисий (Величковский) и традиция исихазма; прп. Паисий (Величковский) как переводчик «Добротолюбия»; прп. Паисий (Величковский) и румынское Православие; прп. Паисий (Величковский) в современных исследованиях.

Во встрече участвовали:

Владимир Алексеевич Котельников , доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник ИРЛИ РАН, член экспертного совета Патриаршей литературной премии (г. Санкт-Петербург), — со вступительным словом «О значении наследия прп. Паисия (Величковского) для русской культуры» ;

Татьяна Александровна Исаченко , доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора изучения особо ценных фондов Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе (ЦИПР) Российской государственной библиотеки (г. Москва), — с докладом « Школа прп. Паисия. Экслибрисы пустынника Онуфрия в ОР РГБ» ;

Анна Михайловна Брискина-Мюллер , доктор теологии, научный сотрудник Саксонской академии наук (Германия, г. Лейпциг), — с докладом « О „первенстве“ в деле создания „Добротолюбия“ (греки, славяне, румыны)» ;

Варвара Викторовна Каширина , доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры Народной художественной культуры РАЖВиЗ Ильи Глазунова (г. Москва) — с докладом «„Словеса постнические прп. Исаака Сирина“ (1389), — самая древняя рукопись из собрания Оптиной Пустыни» ;

Андрей Юрьевич Митрофанов , научный сотрудник кафедры церковной истории СПбДА, доктор исторических наук, доктор истории, искусств и археологии Лувенского Католического Университета, — с докладом « Русское офицерство второй четверти

Преподобный Паисий (Величковский)

XIX в. как среда интеллектуального становления свт. Игнатия (Брянчанинова) (Игнатий (Брянчанинов) и Паисий (Величковский))» ;

Владимир Алексеевич Воропаев , доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, член Союза писателей России, председатель Гоголевской комиссии при Научном совете «История мировой культуры» РАН, член Научного совета Мемориального центра «Дом Гоголя» (г. Москва), — с докладом «Славянское „Добро-толюбие“ и русская культура» ;

Олег Алексеевич Родионов , кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра истории Византии и восточнохристианской культуры Института всеобщей истории РАН, доцент кафедры систематического богословия и патрологии богословского факультета ПСТГУ (г. Москва), — с докладом на тему « Прп. Паисий (Величковский) и традиция исихазма» ;

Иеромонах Диомид (Кузьмин), насельник Богородицкой Площанской мужской пустыни Брянской епархии (Брянская область), — с докладом «Хранители Паисиевой традиции: ученики старца и пустынножители в первой половине XIX в. по архивным материалам»;

Петр Борисович Жгун , независимый исследователь, внештатный сотрудник издательства «Наследие Православного Востока» (г. Санкт-Петербург), — с докладом « Прп. Паисий (Величковский) как переводчик „Добротолюбия“» ;

иерей Игорь Иванов , кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков СПбДА, доцент кафедры богословия СПбДА, руководитель проекта «Византийский кабинет» СПбДА, — с докладом « Румынский перевод „Добротолю-бия“ в 1940-е гг. (о. Думитру Станилое и о. Арсений (Бока))» ;

Игорь Борисович Гаврилов , кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры богословия СПбДА, заместитель руководителя проекта «Византийский кабинет» СПбДА;

Вера Григорьевна Подковырова , кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, главный хранитель Научно-исследовательского Отдела рукописей Библиотеки Российской академии наук (г. Санкт-Петербург);

иерей Алексий Ноговицын , клирик храма Покрова Божией Матери в Южно-Приморском парке (г. Санкт-Петербург).

И. Б. Гаврилов в приветственном выступлении подчеркнул, что хотя прп. Паисий родился в XVIII столетии, названном на Западе «веком Просвещения», но он жил вопреки безбожным «нормам» и устремлениям этой эпохи. Век, начавшийся в России как время секулярных церковных реформ Петра I, закончился духовным возрождением русского исихазма, рождением славянского «Добротолюбия». Осуществленный прп. Паисием труд не только явился сердцевиной аскетической традиции русского монашества, но и — через Оптину Пустынь, свт. Феофана Затворника, русских славянофилов и русскую классическую литературу — вошел в отечественное просвещение, став выдающимся феноменом русской культуры XIХ в. Игорь Борисович отметил актуальность наследия прп. Паисия в наши дни — в эпоху видимого торжества западной секулярной образовательной модели, время, когда мы особенно нуждаемся в правильных духовных ориентирах в деле православного просвещения и церковной науки7.

В. А. Котельников отметил: «Деятельность прп. Паисия (Величковского) ознаменовала новый этап православного подвижничества в России. Два великих начинания связаны с его именем: возрождение старчества и возвращение аскетики непосредственно к святоотеческим истокам. Паисий сам стал старцем для юного монаха Виссариона, и отсюда идет непрерывающееся преемство к русским старцам, окормлявшим своих духовных детей в монастырях и в миру. Благодаря оптинскому старцу Макарию Иван Киреевский прошел трудный путь от европейского философствования к высокому богомыслию, к изучению наследия Святых Отцов, чьи творения он готовил к изданию вместе с о. Макарием. В русле заложенной Паисием традиции действовал и старец Амвросий Оптинский, направлявший не только духовную жизнь, но и рели гиозную мысль К. Леонтьева. Подоб ных примеров мы знаем немало».

Т. А. Исаченко коснулась истории одного конволюта из Троицкого собрания, который связывают с кругом учеников прп. Паисия, поскольку рукопись имеет свою «летопись». На начальном листе присутствует запись с указанием имени ее владельца — ближайшего ученика Паисия (Величковского) схимонаха Онуфрия: «Сiя книга святаго Петра Дамаскина изъ книгъ схiмонаха Онуфрiа, жившаго 25 лѣтъ во пустыни надъ потокомъ Вороною въ Молдавiи, идѣже и преставися и погребенъ бысть 1789 года марта 29 дня». Аналогичная запись повторена в списке РГБ из фонда Оптиной Пустыни (Ф. 214. № 463. Л. 2. Словеса постнические Исаака Сирина. 1780–1781). Запись была сделана тем же почерком и представляет в оп-тинском списке тот же самый текст, являясь своеобразным экслибрисом келейной библиотеки схимонаха Онуфрия, «жившего в пустыни над потоком Вороною в Молдавии», вблизи Нямецкого монастыря.

Татьяна Александровна сделала следующий вывод: учитывая, что список № 463 с Паисиевым переводом Исаака Сирина имеет белую дату (1780–1781 гг.), а тексты Троицкого конволюта также имеют свои датирующие признаки, можно внести поправку в датировку электронной библиотеки сайта «СТСЛ/рукописи», относящей сборник к первой четверти XIX в. Очевидно, что начальная часть рукописи Онуфрия писалась еще при жизни Паисия (Величковского; †1794), ибо она содержит тексты его переводов, датирующихся 1775 (Л. 1–193, вт. паг.), 1726 (Л. 194–196, вт. паг.) гг. и более ранним временем (Л. 1–4 об., перв. паг.).

-

А. М. Брискина-Мюллер рассказала о взаимовлиянии и взаимообогащении разных культурно-исторических православных традиций, что проявилось как в формировании разных версий «Добротолюбия», так и в жизни и деятельности прп. Паисия (Ве-личковского): образование он получил в Киевской Академии, духовный опыт приобретал под руководством греческих старцев на Афоне, а затем обустраивал Нямецкий монастырь в Молдавии.

Анна Михайловна обратила особое внимание на тот факт, что хронологически прп. Паисий приступил к составлению сборника еще в 1750-е гг., в то время как 1769 г. датируется рукописное «Добротолюбие», составленное на румынском языке монахом Рафаилом (в последствии игуменом монастыря Куресь), а греческая «Филокалия» прп. Никодима Святогорца и митр. Макария Коринфского была издана в 1782 г. При этом важно отметить, что прототипами таких «духовных энциклопедий» были так называемые «флорилегии», составлявшиеся сообразно интересам того или иного компилятора. Таким образом, в православном мире существовало множество духовных антологий, а печатная версия — это один из многих сборников, не претендующий на окончательную канонизацию данной традиции.

-

В. В. Каширина рассказала о самой древней рукописи из собрания Оптиной Пустыни. Это славянская рукопись «Словеса постнические преподобного Исаака Сирина», писанная в 1389 г. на Афоне и отправленная в Оптинский скит в 1858 г. иеромонахом Леонидом (Кавелиным) (ОР РГБ. Ф. 214. Опт. 462). Рукопись открывается миниатюрой с изображением св. Исаака. В ней содержится запись-автограф старца Макария о ее истории. Во второй половине XIX в. с миниатюры, помещенной в этой рукописи, по всей видимости, в Оптиной Пустыни была изготовлена гравюра. Изучение рукописи имеет большое значение для исследования текстологии первого славянского издания «Словес подвижнических» (1812) и книгоиздательской деятельности Оптиной Пустыни.

-

А. Ю. Митрофанов высказал свои соображения о том, как сочетались дворянский кодекс чести, аристократизм и аскетическая традиция в мировоззрении свт. Игнатия (Брянчанинова). Андрей Юрьевич отметил, что в состав «Отечника» святителя Игнатия вошло множество фрагментов из «Добротолюбия» прп. Паисия. Докладчик также дал описание социальной среды, в которой мог сформировать такой самородок как свт. Игнатий (Брянчанинов).

-

В. А. Воропаев кратко рассмотрел историю публикации «Добротолюбия» в переводе прп. Паисия (Величковского). Он отметил влияние этой важнейшей аскетической

книги православия на русских писателей (Н. В. Гоголя, князя В. Ф. Одоевского, М. Ю. Лермонтова, И. В. Киреевского). Владимир Алексеевич подчеркнул, что гоголевская концепция истории русской литературы во многом строится на учении святых отцов об «умном делании», или «трезвении». При этом было высказано предположение, что Гоголь творил (непрестанно читал) Иисусову молитву (в чем его поддерживал протоиерей Матфей Константиновский).

-

О. А. Родионов раскрыл на конкретных примерах следующие вопросы: 1) различия между двумя видами исихастской традиции: русским и византийским исихазмом; 2) писательская и переводческая деятельность прп. Паисия как «мост» между русским и византийским исихазмом; 3) влияние на прп. Паисия византийских иси-хастских авторов XIII–XIV вв.; 4) прп. Паисий как переводчик редких византийских исихастских текстов.

Иером. Диомид (Кузьмин) на основании рукописных и архивных материалов показал действие Паисиевой традиции в монастырях и пустынях Орловской епархии первой половины XIX в., а также, опираясь на современные источники, дал портреты учеников прп. Паисия и его последователей.

П. Б. Жгун изложил свои соображения по следующим сюжетам: 1) Паисий (Велич-ковский) и его роль в истории издания «Добротолюбия». Новые данные исследований; 2) прп. Паисий переводил святых отцов в объеме, значительно превышающем состав «Филокалии», задолго до ее выхода в 1782 г.; 3) «Филокалия» — произведение греческое, подготовленное свв. Макарием Нотарасом и Никодимом Каливурцисом; 4) переводческая деятельность паисиевской школы независима от трудов создателей «Филокалии», однако они находились в общении, зная о трудах друг друга; 5) объем паисиевских переводов в славянском «Добротолюбии».

Иерей Игорь Иванов рассказал о том, как продвигался новый румынский перевод «Добротолюбия», сделанный о. Думитру Станилое по греческим рукописям, привезенным с Афона, его учеником о. Арсением (Бокой). Также было уделено внимание изложению жизненного пути о. Арсения и тем испытаниям, которые он претерпел в период гонений на Церковь в Румынии в послевоенный период.

В конце встречи В. Г. Подковырова показала небольшой видеосюжет о выставке, посвященной 300-летию прп. Паисия Нямецкого, прошедшей в БАН НИОР на рубеже 2022–2023 гг.

Завершая работу круглого стола, И. Б. Гаврилов поблагодарил всех участников, отметив, что по сути это мероприятие стало мини-конференцией. Также он пригласил участников публиковаться в журналах «Русско-Византийский вестник» и «Труды и переводы».

7 марта 2023 г . «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол «К 190-летию со дня рождения Владимира Ивановича Ламанского (26.06.1833– 19.11.1914)» , участники которого рассмотрели следующие темы: жизнь и труды В. И. Ламанского; роль В. И. Ламанского в славяноведении; В. И. Ламанский и истоки русского византизма; славяне, итальянцы и турки глазами В. И. Ламанского; ГрекоСлавянский мир в изучении В. И. Ламанского; историософские и геополитические идеи В. И. Ламанского; В. И. Ламанский, славянофильство и панславизм.

В начале заседания Игорь Борисович Гаврилов произнес вступительное слово, в котором рассказал о значении трудов В. И. Ламанского для славянской культуры, славянофильства и славяноведческой школы в Санкт-Петербурге.

Игорь Борисович отметил, что Ламанский способствовал поиску памятников славянской культуры и письменности, изучал историю исчезнувших и малочисленных групп славянства. Велик был вклад ученого и в распространение славянофильских идей. Он развивал идеи об отличительных особенностях славянства и славянском просвещении, ставил задачу славянского объединения на основе русского языка как общего литературного языка всего славянства. В сочинении «Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Европе» Ламанский сформулировал теорию

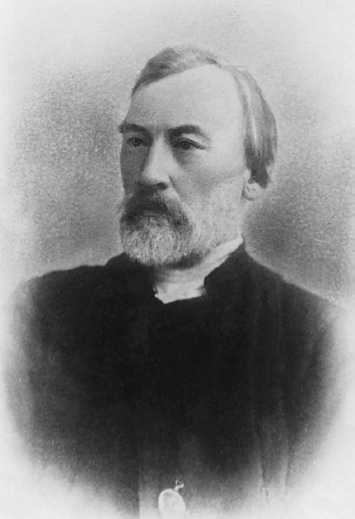

Владимир Иванович Ламанский

двух миров — Греко-Славянского и РоманоГерманского. В статье «Непорешенный вопрос» (1869) он высказал оригинальные соображения об историческом образовании древнего славянского и русского языков, о болгарском наречии и письменности в XVI–XVII вв., о болгарской словесности в XVIII в. В труде «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892) Ламанский представил развернутую историософскую концепцию, в которой Россия, славянские и некоторые неславянские народы объединены под названием «Среднего мира». Также ученый развивал идею о великой исторической миссии России в отношении славян, особенно популярную в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда Ламан-ский активно высказывался о преимуществах России перед Западной Европой.

Было сказано и о значении Ламанско-го как предтечи евразийской идеи, оказавшего значительное влияние на евразийство. В частности, Ламанский показал культурно-историческое отличие Среднего мира от Европейского и Азиатского миров, обозначив его основные характеристики и границы. Впоследствии евразийские мыслители, продолжив линию, заданную Ламанским, назвали этот материк Евразией. Также Ламанский указывал на полиэт-ничность российской империи, обозначая в ней присутствие элементов азиатских культур и народов, и утверждал ведущую роль славянского народа.

Кроме прочего, Игорь Борисович отметил, что В. И. Ламанский был активным публицистом и популяризатором этнографической науки и издавал журнал «Живая Старина».

Также со вступительным словом выступил иерей Игорь Иванов , показав презентацию на тему «В. И. Ламанский о Греко- Славянском мире» . Отец Игорь отметил, что В. И. Ламанский был одним из образованнейших людей своей эпохи, дружил и вел переписку с Тютчевым, Иваном Аксаковым, Достоевским, Майковым, Страховым, Самариным и Львом Толстым. Характерно, что в науку Ламанский вошел как исследователь и византизма, и славянства, защитив 20 января 1860 г. магистерскую диссертацию «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании». В 1862–1864 гг. он много путешествовал по землям Австро-Венгрии, побывал в Италии, Сербии, Греции, Турции, на Мальте. По той же тематике в 1870 г. им была защищена уже докторская диссертация — «Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Европе».

Ламанский первоначально поделил «азийско-христианское человечество Старого Света» на две различные цивилизации: Греко-Славянскую и Романо-Германскую. При этом Россию Ламанский сравнивал с Древней Элладой и Римом. В целом же смысл его научных поисков сводился к обоснованию «миродержавной роли нашего славянского племени». Эта роль должна завоевываться не столько внешнеполитическими действиями, сколько внутри России, причем в провинции — освоением пространств, подъемом экономической жизни. А главное — успехами самобытной русской образованности. «Страна необразованная не может быть могущественна и уважаема соседями, — заявлял Владимир Иванович. — Страна бедная всегда будет скудна творчеством народного духа».

Затем Дмитрий Андреевич Карпук , кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий архивом, доцент кафедры церковной истории СПбДА, в докладе

« В. И. Ламанский как преподаватель СПбДА» 8 рассказал о педагогической деятельности В. И. Ламанского в качестве научного руководителя и привел список его отзывов на работы учеников: 1) отзывы на кандидатские сочинения: Федор Калугин, «Полемические труды инока Зиновия Отенского в их церковном и историко-литературном значении», 1892 г.; Николай Лесков, «Св. Тихон Задонский и его творения», 1895 г.; Николай Богоявленский, «Андрей Денисов как автор и критик и церковно-историческое значение его произведений», 1895 г.; Иван Добровольский, «О Славяно-русском Прологе», 1896 г.; Димитрий Тарунтаев, «Догматические сочинения Максима Грека», 1896 г.; Николай Дучинский, «Церковно-литературная деятельность Мелетия Смо-трицкого до перехода его в унию», 1897 г.; Димитрий Абрамович, «Преподобный Нестор летописец», 1897 г.; Митрофан Петров, «Религиозные воззрения Посошкова и его отношение к современным церковным вопросам», 1897 г.; 2) отзывы на магистерские диссертации: Феодор Григорьевич Калугин «Литературные труды Зиновия, инока Отенского, как памятники отечественного богословия, литературы и церковной проповеди», 1894 г.; Иван Евсеевич Евсеев, «Книга пророка Исаии в древнеславянском переводе», 1896 г.

Далее слово взял Виталий Юрьевич Даренский , доктор философских наук, профессор Луганского государственного педагогического университета (г. Луганск), выступив с докладом «Историософия В. И. Ламанского в трактате „Три мира Азийско-Европейского материка“» 9 . Докладчик рассмотрел историософскую концепцию «Среднего мира» Ламанского, который определяет место России между цивилизациями Запада и Востока в контексте исторического бытия «Азийско-Европейского материка». Такое понимание России как не Запада и не Востока вполне отвечает реальному положению вещей. Таким образом, три мира (Запад, Россия, Восток) представляют собой вполне самодостаточные цивилизационные феномены. Европа в таком восприятии является не столько центром этого материка, сколько его «окраинным полуостровом». Более того, конгломерат культур и стран «Среднего мира» относится Ламанским к так называемому «пост-византийскому миру», а Православная Россия в этом ключе стала ее полноценным цивилизационным преемником, распространяя христианство среди азиатских народов ненасильственным путем, что разительно отличало ее от экспансионистской и нетолерантной Европы Нового времени.

Продолжил данную тему Максим Викторович Медоваров , кандидат исторических наук, доцент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Новгород), который в своем докладе «Эволюция представлений В. И. Ламанского о границах „Среднего мира“» проследил эволюцию взглядов ученого на количество и очертания нескольких культурных «миров» Старого Света с 50-х до 90-х гг. XIX в. На многих фактах М. В. Медоваров наглядно продемонстрировал изменение статуса Восточной и Юго-Восточной Европы в концепциях Ламанского — с промежуточного пояса между Россией и романо-германской Европой к интегральной части «Среднего мира». Подробное внимание было уделено границам и промежуточным зонам между Греко-Славянским миром и мирами Европы и Азии, статусу Малой Азии, Закавказья и Ближнего Востока в учении Ламан-ского. В конце доклада утверждалось, что мыслитель осознавал отсутствие линейных границ между тремя «мирами» и наличие переходных регионов.

Далее Ольга Вячеславовна Саприкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, доцент кафедры всеобщей истории РАНХиГС (г. Москва), в докладе «Публицистическая деятельность В. И. Ламанского в „Журнале Министерства народного просвещения“» рассмотрела публицистические и научные работы ученого-слависта, относящиеся к 60–80-м гг. XIX в. Этот период являлся временем формирования научной концепции и определения политических взглядов В. И. Ламанского как зрелого исследователя и общественного деятеля. Одновременно это были годы активного взаимодействия Российской империи с зарубежными славянскими народами: этнографическая выставка и Славянский съезд в Москве в 1867 г., восточный кризис 1875–1878 гг., Русско-турецкая война 1877–1878 гг., существенно поколебавшая представление о приоритетном влиянии России на судьбы славянских народов и ставшая проверкой теоретических постулатов политиков и ученых по славянскому вопросу. В докладе также анализировалось мнение В. И. Ламанского об истории и современном ему состоянии славянских народов, были отмечены некоторые идеологические проблемы славянофильства и панславизма.

Затем собравшимся была показана презентация «Владимир Иванович Ламан-ский (26.06.1833–19.11.1914) по семейным воспоминаниям» 10 , которую подготовили Неонилла Дмитриевна Голубятникова , книгохранитель библиотеки Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, Мария Владимировна Осорина , правнучка В. И. Ламан-ского, кандидат психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества, Руководитель и научный консультант программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» в Институте практической психологии «Иматон», и иерей Димитрий Лакеев , настоятель храма свт. Николая, архиеп. Мир Ликийских, д. Ламаниха Вологодского района.

В сообщении докладчиков было отмечено, что историк, славист, геополитик, этнолог В. И. Ламанский происходил из рода священно-церковнослужителей храма свт. Николая Чудотворца в с. Ламаниха Вологодской губернии. Родился и получил образование в Санкт-Петербурге, ученик И. И. Срезневского, учитель плеяды славистов, собеседник, корреспондент или оппонент замечательных людей эпохи. Преподавал в Императорском университете и в Духовной академии. Мыслитель выразил суть взаимоотношений России с Западом и Востоком задолго до мировых войн XX в., проводил идеи панславизма. Его замечательный труд в соавторстве с П. П. и В. П. Семеновыми-Тянь-Шанскими «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» вышел в 11 томах. Имя Ламанского после революции намеренно предавали забвению, его труды почти не переиздавались, переписка не была издана, о жизни сохранилось мало сведений. После смерти остались его бумаги, несколько серебряных ложек и маленьких икон — Владимир Иванович был бессребреником. В 2022 г. в 321 школе (бывшей Гимназии № 1) была установлена памятная доска в честь В. И. Ламанского. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры найдена локация его могилы и планируется возобновить надгробие.

С докладом «Византийское наследие России в интерпретации В. И. Ламанского» выступил Алексей Валерьевич Малинов 11 , доктор философских наук, профессор кафедры русской философии и культуры СПбГУ, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН (г. Санкт-Петербург). Он подробно осветил специфику взглядов ученого на Византию. Характерно, что хотя Ламанский и не был византинистом, он придавал большое значение изучению истории и культуры Восточной римской империи, оказавшей определяющее цивилизационное влияние на южных и восточных славян. Из Византии пришло христианство, ставшее главной культуросозидающей силой на Руси, и империя как цивилизационная форма. В докладе было также указано, что, согласно Ламанскому, Россия занимает в современном мире то место, которое ранее в культурном и политическом отношениях принадлежало Византии.

Виктор Александрович Куприянов, кандидат философских наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, представил доклад «Ламанский как историк Академии наук: борьба за русификацию отечественной науки». Докладчик подчеркнул, что В. И. Ламанский был не только выдающимся общественным деятелем, историком и филологом. К его научному наследию относятся также и исследования по истории Санкт-Петербургской академии наук. Его перу принадлежит одна из первых биографий М. В. Ломоносова. Основной идеей, которую Ламанский развивал в своих работах по истории АН, была борьба с иностранным засильем в АН, прежде всего с немецким.

В заседании круглого стола также участвовали:

Лариса Михайловна Аржакова , доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время Института славяноведения РАН; профессор кафедры международных отношений РАНХиГС;

Галина Викторовна Скотникова , доктор культурологии, академик Академии российской словесности, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник сектора «Актуальные проблемы современной художественной культуры» РИИИ;

Дмитрий Игоревич Стогов , кандидат исторических наук, доцент кафедры истории культуры, государства и права СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;

иерей Алексий Павлович Ноговицын , клирик храма Покрова Божией Матери в ЮжноПриморском парке (г. Санкт-Петербург).

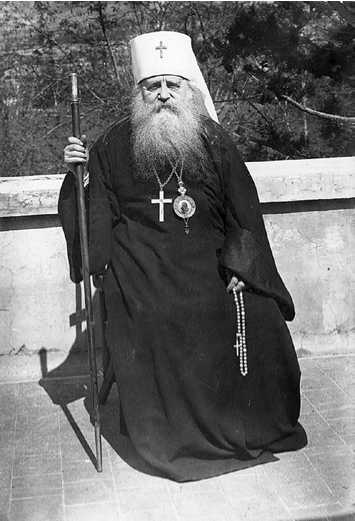

28 марта 2023 г . состоялся дистанционный круглый стол с международным участием «К 160-летию со дня рождения митрополита Антония (Храповицкого)

(17.03.1863–10.08.1936)» 12, в рамках которого участникам была предложена для обсуждения следующая тематика: митр. Антоний (Храповицкий) и русская богословская мысль начала ХХ в.; митр. Антоний (Храповицкий) и революция в России; митр. Антоний (Храповицкий) и русская мысль в эмиграции; митр. Антоний (Храповицкий) и Русская Православная Церковь Заграницей; митр. Антоний (Храповицкий) и русская культура.

Во вступительном слове Игорь Борисович Гаврилов кратко напомнил основные вехи биографии приснопоминаемого владыки — митрополита Киевского и Галицкого, духовного писателя и богослова, ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии (1890), Московской (1891–1895) и Казанской (1895–1900) духовных академий, члена Государственного совета (1906–1907) и Святейшего Синода (1912–1916), первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей (1923–1936). Игорь Борисович также отметил мысль архим. Киприана (Керна) о том, что митрополит Антоний — это целая эпоха в истории Русской Церкви, православных духовных школ и русского богословия. Его

Митрополит Антоний (Храповицкий)

вклад в развитие отечественного духовного образования весьма значителен, но пока изучен недостаточно.

Также была затронута тема связи владыки с русской классической культурой, в частности, с творчеством его любимого писателя Ф. М. Достоевского. Глубокое почитание русского литературного гения митрополит Антоний сохранил от юности до конца жизни. Примечательны его слова: «Прежде всего — Библия, потом — церковный устав, а на третьем месте — Достоевский».

Фигура иерарха оказала значительное влияние на многих служителей Церкви и православных мирян, русских и сербов, например, выдающегося сербского богослова прп. Иустина (Поповича), который писал: «То, что Достоевский о России и о Православии пророчествовал, то владыка Антоний внутри Церкви осуществлял»13.

Игорь Борисович отметил необходимость выпуска сборника воспоминаний о митрополите Антонии его учеников и современников, а также издания научной антологии в серии «Pro et contra». Актуальным является и изучение вклада выдающегося иерарха в историю русской богословской школы как до революции 1917 г. в России, так и в эмиграции.

Далее слово взял Дмитрий Андреевич Карпук , кандидат богословия, заведующий аспирантурой, заведующий архивом, доцент кафедры церковной истории СПбДА, с докладом «Митрополит Антоний (Храповицкий) и Санкт-Петербургская духовная академия» 14 . Он охарактеризовал деятельность будущего митр. Антония в качестве студента академии (1881–1885), профессорского стипендиата и субинспектора (1885–1886), преподавателя (1887–1890) и затем ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии (1890–1891). Также было сказано о специфике его кандидатского сочинения «Свобода воли и детерминизм с религиозно-нравственной точки зрения. Сравнительнокритическое исследование» (1885) и его магистерской диссертации «Психологические данные в пользу свободы воли и нравственной ответственности» (1887), которая была скорее философской работой, чем богословской. Дмитрий Андреевич привел интересный факт: за один только 1888–1889 учебный год 15 работ из 73 в Санкт-Петербургской духовной семинарии были написаны под научным руководством иеромонаха доцента Антония (Храповицкого), что свидетельствует о его большой популярности как яркого преподавателя и ученого.

Михаил Витальевич Шкаровский , доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессор СПбДА, в докладе «Представления митр. Антония (Храповицкого) о судьбе и путях развития России в конце 1920-х — начале 1930-х гг.» обозначил следующие тезисы: в указанный период Первоиерарх РПЦЗ митр. Антоний (Храповицкий) уделял значительное внимание ситуации на территории СССР. Весной 1929 г. в Советской России началась новая волна ожесточенных антицерковных гонений; в ноябре того же года Красная армия на несколько недель вторглась в приделы Китая в Трехречье, населенного русскими беженцами из Сибири, которые подверглись безжалостному уничтожению. На эти события митрополит Антоний отозвался горячим обращением к народам всего мира.

В начале 1930-х гг. у владыки доминировали представления о том, что коммунистическая власть может быть свергнута путем вооруженного восстания в самом СССР. К 1933 г. они угасли, и у части архиереев РПЦЗ стала созревать идея о свержении большевиков с помощью интервенции зарубежных государств при поддержке русской эмиграции. Однако при этом сохранялась главная идея — приход к власти в освобожденной от правления коммунистов России представителей Дома Романовых, восстановление единой и могучей Российской империи и возрождение пострадавшей от антирелигиозных гонений Русской Церкви.

Протоиерей Павел Хондзинский , доктор богословия, кандидат теологии, заведующий кафедрой практического богословия, профессор кафедры практического богословия, главный научный сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования, декан Богословского факультета ПСТГУ, в докладе «Значение идей митр. Антония (Храповицкого) для экклесиологии ХХ в.» отметил следующие моменты: хотя вл. Антоний известен более всего своей концепцией «нравственного монизма» и, судя по всему, считал, что основные экклесиологичекие проблемы разрешены Хомяковым, тем не менее, масштаб его влияния был настолько велик, что в основу фундаментальных экклесиологических концепций ХХ в. легли также его тезисы, хотя сам он, возможно, и не придавал им такого значения. Как бы то ни было, именно ему принадлежит формулировка идеи многоединства Церкви по образу триединства Божественных Лиц.

Однако это не единственный вклад вл. Антония в «экклесиологию будущего» — быть может, не меньшее влияние на возникновение представлений об автокефальной Поместной Церкви как канонически легитимной единице устройства Вселенской Церкви и формирование тринитарной экклесиологии уже на этом уровне также оказали его — на сей раз уже пастырско-христологические — концепции.

Игумен Евтихий (Довгань) , ведущий научный сотрудник Института Восточного Христианства при Объединенной духовной семинарии Нью-Йорка (РПЦЗ), прочитал доклад «Пастырское богословие блаженнейшего митрополита Антония (Храповицкого)» . В выступлении было отмечено, что главную задачу пастырского богословия митр. Антоний видел не в перечислении отдельных «должностных» обязанностей священника, но в пастырской аскетике. То есть в обстоятельном и ясном, богословски обоснованном объяснении, во-первых, самого зарождения этого пастырского духа (настроения), во-вторых, — его дальнейшего развития и конечных исходов и, в-третьих, — его проявления в деятельности.

Отец Евтихий особо подчеркнул, что в новейшее время никто не оказал такого сильного влияния на православную мысль, как митр. Антоний. По мнению докладчика, он перевел православную мысль со схоластически-рационалистического пути на благодатно-подвижнический. В то трудное время владыка показал и доказал, что сила и бессмертие православной мысли — в святоотечестве. Догматические истины даны нам для того, чтобы мы претворили их в жизнь и в наш дух, так как они, по словам Спасителя, суть Дух, Истина и Жизнь. Так, митрополит писал, что Истина Божия постигается не иначе, как путем постепенного усовершенствования в вере и добродетели. Потому это познание, по существу, связано с нашим внутренним перерождением, с совлечением ветхого человека и с облечением в нового. Православие прежде всего и больше всего — благодатная жизнь и опыт, а через это — благодатное богопознание и благодатное человекопознание. Православная Церковь охватывает всю жизнь во всей ее сложности, в ней нет места для злобы и греха. Владыка пишет, что вся наша жизнь должна быть продолжением тех богослужебных молитв, которые всем нам так дороги.

Ольга Леонидовна Фетисенко , доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ РАН, в докладе «Отец Антоний (Храповицкий) в переписках К. Н. Леонтьева и С. А. Рачинского с учениками» 15 познакомила участников заседания с неизвестными свидетельствами о молодых годах будущего митрополита — времени его инспекторства в Санкт-Петербургской и ректорства в Московской духовной академиях. Материалом послужили эпистолярные диалоги современников

-

о. Антония — как изданные сравнительно недавно самой докладчицей (переписка К. Н. Леонтьева и свящ. Иосифа Фуделя, письма И. И. Кристи к Леонтьеву), так и еще не публиковавшиеся — письма учеников и младших друзей известного педагога С. А. Рачинского, чье 190-летие со дня рождения отмечается в 2023 г. Антоний (Храповицкий) и сам переписывался с «татевским отшельником». Одно из его посланий было приведено в докладе.

Виталий Юрьевич Даренский , доктор философских наук, профессор ЛГПУ (г. Луганск), сделал доклад «Митр. Антоний (Храповицкий) как идеолог русских православнопатриотических организаций» 16 , в котором, в частности, отметил, что митр. Антоний стал первым архиереем — членом «Русского Собрания». Именно в Волынской епархии при благожелательной поддержке правящего архиерея возникла самая многочисленная монархическая организация — знаменитый Почаевский отдел «Союза Русского Народа», который возглавил архимандрит Почаевской лавры Виталий (Максименко). При помощи Почаевского отдела создавались народные кооперативы, Народный банк, а сам владыка был избран почетным председателем отдела. В письме Н. А. Бердяеву он отмечал, что «всякие погромы прекратились на Волыни с тех пор, когда образовался Почаевский Союз русского народа в 1906 году».

О «Союзе Русского Народа» он писал: «Это есть первое и единственное пока во всей России чисто народное, мужицкое, демократическое учреждение. Ведь все толки в печати, и в Думе, и в Государственном Совете, и на митингах, все сентименты и ламентации о народе — ведь это сплошное лицемерие. До народа у нас нет никому дела. Вся наша революция, и конституция, и четырех-хвостка, и все свободы — все это дело господское, господский спор, господская забава». В «Союзе Русского Народа» он видел первое народное православное объединение, имеющее преемственность с народным ополчением Минина и Пожарского.

С докладом «Митр. Антоний (Храповицкий) и духовная школа: традиция и новизна» выступила Наталья Юрьевна Сухова , доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор кафедры истории РПЦ, заведующая Научным центром истории богословия и богословского образования Богословского факультета ПСТГУ (г. Москва) . Она рассмотрела следующие этапы влияния митр. Антония на духовное образование: 1. Приход в духовную школу. Преосвященный Антоний и духовная школа: размыкание сословной замкнутости, чаемый приход иносословных (см. Устав духовных академий 1869 г.); 2. Возрождение традиции «ученого монашества» в духовной школе: формулировка проблем, проект консолидации ученомонашеских сил; 3. Духовно-учебный путь преосвященного Антония — «школьная» коллизия «ученого монашества»: в 28 лет, имея минимум педагогического опыта, становится ректором академии, начальником над заслуженными профессорами; 4. Контраст духовной школы 1880–1890-х гг.: образованный, блестящий, обаятельный человек, с убеждением и свежей верой, противник всякой «схоластики» — как латинизма старой бурсы, так и рационализирующего протестантизма («плагиатизма с протестантских систем и монографий»), получает власть над старой школой с ее многолетними традициями. И — разочарование: «переквасить» старую традицию не удалось; в 1905 г.: «разогнать, разломать, вырыть фундаменты семинарских и академических зданий и взамен прежних на новом месте выстроить новые и наполнить их новыми людьми»; 5. В «школьном» богословии. С одной стороны, стремился внести струю новой жизни, струю возврата к святым отцам, к литургическому богословию, к церковной традиции, к исповеди и старчеству, отрешившись от «рационализма, позитивизма, писаревщины, добролюбовщины». С другой стороны, не чуток как к современным ему тенденциям в «школьном» богословии: историко-критические методы, учет современных достижений «западного» богословия; так и к новым исканиям: история церковной мистики.

Дмитрий Игоревич Стогов , кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории культуры, государства и права СПбГЭТУ «ЛЭТИ», представил доклад «Деятельность митр. Антония (Храповицкого) в эмиграции» 17 . Дмитрий Игоревич обозначил следующие моменты: митр. Антоний, проживая с 1920 г. за границей, явился одним из создателей Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), возглавлял Высшее русское церковное управление за границей. Вскоре произошло его разделение с руководством Московского Патриархата, закончившееся разрывом общения. Вместе с тем владыка считал недопустимым какое-либо вмешательство Константинопольского Патриархата в жизнь Русской Церкви.

В своих проповедях, трудах и речах митр. Антоний отстаивал идеи православной самодержавной монархии, осуждал экуменистские и филокатолические взгляды, церковный модернизм, в том числе софиологию. Архим. Киприан (Керн), комментируя взгляды митрополита, отмечал, что для него Царь «был догматом веры», «частью его вероисповедного символа». Владыка Антоний добился осуждения в РПЦЗ масонства как преступной организации. Он пользовался высоким авторитетом в среде русской эмиграции. В то же время отдельные богословские идеи владыки Антония (о едином естестве человеческом, об искуплении, о первородном грехе) подвергались критике. Скончался в Сремских Карловцах в 1936 г., приняв перед смертью схиму.

В заседании круглого стола также принимали участие:

Галина Викторовна Скотникова , доктор культурологии, академик Академии российской словесности, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник сектора «Актуальные проблемы современной художественной культуры» РИИИ;

иерей Алексий Павлович Ноговицын , клирик храма Покрова Божией Матери в ЮжноПриморском парке (г. Санкт-Петербург).

-

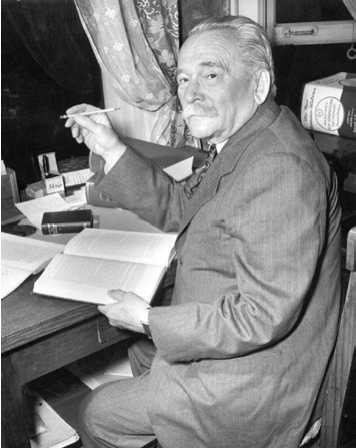

4 апреля 2023 г . «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол «Классик Русской национальной идеи. К 140-летию со дня рождения Ивана Александровича Ильина (28.03.1883–21.12.1954)» .

В начале заседания руководитель «Византийского кабинета» отец Игорь Иванов огласил регламент круглого стола и обозначил его проблематику: жизнь и труды

Иван Александрович Ильин

И. А. Ильина; И. А. Ильин о роли православия в духовном возрождении России; роль И. А. Ильина в формировании Русской идеи; философия культуры и философия права И. А. Ильина; И. А. Ильин о национальном и патриотическом воспитании; И. А. Ильин о самодержавии и русской государственности; И. А. Ильин о византийской монархии; Белая идея и миссия русской эмиграции в религиозной философии И. А. Ильина; религиозно-философское наследие И. А. Ильина и современность.

Игорь Борисович Гаврилов начал свое вступительное слово с указания на духовную миссию русского зарубежья, его огромный вклад в познание России, и напомнил присутствующим высказывание друга и собеседника Ивана Ильина, великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева о том, что «русская эмиграция… открыла Россию миру, подлинный лик ее: высокую ее культуру». Эти слова напрямую относятся к творчеству И. А. Ильина, который так много сделал для раскрытия духовного облика России.

Игорь Борисович подчеркнул, что именно незнание и непонимание русского мира как уникального самобытного организма стало одной из причин катастрофы 1917 г. Поэтому среди русских изгнанников было широко распространено такое научно-просветительское и образовательное направление как россиеведение. В рамках исследования России И. А. Ильин прочитал за рубежом сотни лекций, среди которых, например, — цикл лекций «Сущность и своеобразие русской культуры». В центре его выступлений находилась великая русская классическая культура: «Гении России», «Александр Пушкин как путеводная звезда русской культуры», «Гоголь — великий русский сатирик, романтик, философ жизни», «Достоевский как человек и характер» и мн. др. И. Б. Гаврилов назвал философа миссионером русской культуры.

В своих трудах Ильин делал акцент на духовном смысле существования России и русской культуры. Для мыслителя Россия есть «цепь исторических явлений и образов… земное обстояние, подлежащее научному изучению. Но и самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости фактов; оно должно проникать в их внутренний смысл, в духовное значение исторических явлений, к тому единому, что составляет дух русского народа и сущность России. Мы, русские люди, призваны не только знать историю своего Отечества, но и видеть в ней борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик».

Игорь Борисович подчеркнул, что для Ильина «Отечество» всегда было не столько географическим или этнологическим понятием, сколько духовным. Он писал, что «только у духовного человека может быть Отечество, а любовь к Отечеству создает различие между человеком и зверем». Философ понимал Россию как «единый живой организм: географический, стратегический, религиозный, языковый, культурный, правовой и государственный, хозяйственный и антропологический».

В заключение своего выступления И. Б. Гаврилов отметил, что издаваемый в СПбДА научный журнал «Русско-Византийский вестник» продолжает эту важнейшую традицию познавания России, специализируется на изучении наследия русских религиозных мыслителей. Уже вышли тематические номера, приуроченные к памятным датам Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, П. А. Флоренского и др. Игорь Борисович выразил уверенность, что подготовленный совместными усилиями тематический номер «Русско-Византийского вестника», посвященный Ивану Александровичу Ильину, станет важной вехой в восстановлении исторической памяти о нашем великом соотечественнике, внесет свою лепту в возрождение православной России18.

Юрий Трофимович Лисица , составитель и комментатор многотомного (33 тома) Собрания сочинений И. А. Ильина («Русская книга», 1993–2006; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006–2015; Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, 2018 — наст. вр.), доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Миссионерского факультета ПСТГУ (г. Москва), выступил c докладом «Переписка Ивана Ильина и Николая Метнера (1915–1954 гг.). Подготовка к изданию» .

Юрий Трофимович кратко рассказал о более чем 30-летней истории собирания, переводов и подготовки текстов Ильина к изданию. Также он отметил, что книги Ильина пользуются громадным интересом в Германии, Канаде, Китае и Японии. А американский ученый Филипп Брейер осуществил перевод работы Ильина о Гегеле на английский язык. Докладчик отметил, что к И. А. Ильину вполне приложимы такие эпитеты как «необычный» и «удивительный» мыслитель.

Юрий Трофимович также обратил внимание на многолетнюю дружбу Ивана Ильина и композитора и пианиста Николая Карловича Метнера, которая проявилась в обильном эпистолярном наследии, характеризующем особенности личностей обоих деятелей русской культуры19.

Александра Ивановна Вакулинская , кандидат философских наук, научный сотрудник сектора истории русской философии ИФ РАН (г. Москва), сделала сообщение на тему «Ненаписанная книга Ивана Ильина. Опыт реконструкции курса „Миросозерцание и характер“» 20 . Александра Ивановна подчеркнула, что один из первых исследователей и хранителей архива И. А. Ильина Н. П. Полторацкий в биографическом очерке, посвященном философу, упоминал, что «Ильин хотел закончить до смерти еще три книги — о монархическом акте, об акте воспитания характера и об акте очевидности, но успел закончить только последнюю книгу („Путь к очевидности“, 1957)». На сегодняшний день незавершенная работа, посвященная «монархическому акту», опубликована Ю. Т. Лисицей в Собрании сочинений мыслителя под названием «О монархии и республике» (1994). А вот об исследовании, раскрывающем «акт воспитания характера», до сих пор ничего не было известно.

При работе с архивом И. А. Ильина была осуществлена попытка реконструкции учебного курса «Миросозерцание и характер», который, по логике ранее написанных работ мыслителя, мог представлять собой основу так и не начатой книги. Знакомство с содержанием курса, сохранившимися конспектами лекций, а также воспоминаниями студентов-слушателей о занятиях по данной дисциплине, позволяют утверждать, что акт воспитания характера, по мнению Ильина, непосредственно был соотнесен с тем, что Святые Отцы писали о процессе построения духовной жизни. Аскетические практики, направленные на воспитания волевого начала, обуздание воображения и бессознательного, устремленность к совершенно-лучшему (Богу) — все это должно было сопутствовать «построению себя».

Александр Аркадьевич Корольков, доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии и истории философии Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена, академик РАО, представил доклад «Философия как духовное делание». Александр Аркадьевич так охарактеризовал значение И. А. Ильина: он всем своим творчеством указывал и расчищал пути для духовного делания и в философии, и в науке о праве, и в искусстве; он сблизил философию и религию до родственности — это обнаруживается не только в его классических трудах «Аксиомы религиозного опыта», «Путь духовного обновления», но даже в лекциях и письмах. Только у Ильина прозвучал однозначный тезис — «философия по содержанию своему есть религия». В этом он видел духовную ответственность профессионального занятия философией.

Галина Викторовна Скотникова , доктор культурологии, академик Академии российской словесности, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник сектора «Актуальные проблемы современной художественной культуры» РИИИ, представила доклад «„Россия есть живой организм“. И. А. Ильин — наш духовный соратник» . Галина Викторовна подчеркнула, что великий русский философ И. А. Ильин «писал и жил только для России». Этот «одинокий мыслитель» (по слову М. В. Нестерова), высланный из России в 1922 г., идя в эмиграции путем совершенно самостоятельным, вышел на материк русской философии, став представителем ее магистрального направления — метафизического персонализма. Именно это позволило философу увидеть духовную сущность и масштаб проблем разного уровня (геополитических, экономических, нравственных, художественных), показать сквозь призму государственных и неразрывно связанных с ними личностных ценностей высоту тех национально-державных задач, которые были «возложены на России Богом и судьбой».

Галина Викторовна особо отметила, что позитивистские идеи наших соотечественников конца XX — начала XXI в. (разделение СССР на 41 штат, сибирский сепаратизм, встраивание в систему транснационального глобализма), подносимый современным Западом «фитиль к распаду нашей страны» (В. В. Путин) — делают наследие И. А. Ильина фундаментальной духовной опорой. Творчество философа раскрывает Россию как целостный, исторически сложившийся, не подлежащий расчленению «живой организм», в самоощущении и осознанном единстве, с которым русский человек постигает высший смысл жизни.

Аркадий Юрьевич Минаков , доктор исторических наук, профессор исторического факультета и директор Зональной научной библиотеки ВГУ, преподаватель Воронежской духовной семинарии (г. Воронеж), в докладе «Некоторые ключевые моменты интеллектуальной биографии И. А. Ильина» показал, что И. А. Ильин теперь воспринимается как центральный персонаж философской мысли ХХ в., и более того, его идеи чрезвычайно актуальны в наше время. Аркадий Юрьевич описал ситуацию, как воспринималась статья И. А. Ильина «О расчленении России» в конце 1980-х гг. и как сбылись многие его предвидения катастрофических событий в русской истории.

Размышляя о становлении И. А. Ильина как мыслителя, докладчик отметил, что Ильин прошел типичный путь русского интеллигента начала ХХ в.: «слева — направо». Без учета его опыта изживания иллюзий либерализма идеи Ильина могут быть не вполне понятны. Исследователи пытались приписать его к разным направлениям: гегельянству, феноменологии, философии жизни. Но Ильин оказался несводимым ни к одной из философских школ, а с появлением трактата «О сопротивлении злу силой» (1925) заявил о себе как о самобытном мыслителе. Далее он все больше и больше становился подлинным Ильиным, каким и знает теперь его история философии.

Максим Михайлович Шевченко , кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва), прочитал доклад «Исторический опыт Императорской России в политической философии И. А. Ильина» . Максим Михайлович отметил, что в сочинениях Ильина наблюдаются отсылки к трудам таких русских историков, как С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, И. Е. Забелин, а также византинист П. В. Безобразов. История для Ильина была развитием духовного обновления человечества, а Россию он воспринимал как живой общественный организм, в котором каждый человек осуществляет свой нравственный выбор, следуя или нет за Христом Царем. Неадекватным выражением этой свободы и были сентиментальный анархизм и секулярный гуманизм, исподволь проявлявшиеся в русском либерализме.

Что касается монархических убеждений, то Ильин был однозначно монархистом, но при этом беспартийным и непредрешенцем. Интересен был его принцип так называемого «перебора», согласно которому граждане могли дать отвод тому или иному согражданину при его выдвижении на государственные должности. Ильин многократно подчеркивал надсословный характер политики русских императоров XIX в., стремившихся создать класс свободных земельных собственников. Идея свободной крестьянской частной собственности была вполне созвучна концепции консерватизма и при должной реализации могла бы стать твердым фундаментом русского государства. В связи с этим вполне понятно, почему либералы всячески противились ее осуществлению. Ильин прямо писал, что Февральская революция 1917 г. погубила эти подлинные демократические тенденции в русском обществе, связанные также и с кооперативным движением начала ХХ в. В любом случае, крестьяне могли как выделяться из общины, так и оставаться в ней на свободных основаниях. В завершении доклада Максим Михайлович дал характеристику интерпретации Ильиным политики русской монархии на мировой арене.

В завершении встречи иерей Игорь Иванов показал презентацию, сопровождавшуюся докладом на тему «Византизм и византийская монархия в понимании И. А. Ильина» . О. Игорь рассмотрел византийский идеал правителя, а также аспекты искажения этого идеала и пути решения «проблемы тирана». Удерживающим от разрухи в душах, умах и делах, по Ильину, может быть только религиозная совесть: «Если охватить все это единым взглядом, — всю эту цельность правосознания и все его жизненные задания, — то мы неизбежно придем к тому выводу, что правосознание есть в конечном счете некая духовная дисциплинированность инстинкта, которая вызывает в нем живое чувство ответственности и сообщает ему известное чувство меры во всех социальных проявлениях человека. Именно так и обстоит на самом деле. Человек, одаренный живым правосознанием, инстинктивно чувствует предел своих полномочий, внутреннее понуждение к исполнению своих обязательств и обязанностей и некое отталкивание от запретных действий. В глубине его души живет легкий „удерж“, который мешает ему совершить запретное, причем этот „удерж“ всегда находит для себя глубокую санкцию в совести и высокую санкцию в религиозности».

Именно развитая религиозная совесть, согласно Ильину, есть отличительное свойство монарха в силу его духовной ответственности за свой народ перед Богом. Конечно, такое ожидание может быть применимо к любому правителю с развитой и адекватной религиозностью. Однако именно с монархом связывает И. А. Ильин личную праведность, правосознание и правопорядок: «Так или иначе, но к самой сущности монархического правосознания принадлежит идея о том, что царь есть особа священная, особливо связанная с Богом и что именно это свойство его является источником его чрезвычайных полномочий, а также основою чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, его чрезвычайных обязанностей и его чрезвычайной ответственности. Именно поэтому он призван — искать и строить в себе праведное и сильное правосознание. Эти обязанности суть прежде всего обязанности внутреннего духовного делания и самовоспитания; они должны осмысливаться как религиозные».

В конце доклада был сделан вывод, что, по Ильину, желательно, чтобы именно царь в силу своего особого образа служения обществу максимально стремился воплощать в себе нравственные идеалы. Но при этом важно, чтобы и его подданные соответствовали такому же устроению, то есть каждый «призван — искать и строить в себе праведное и сильное правосознание». При конгруэнтности этих царственных настроек в обществе как целом и возможна, пожалуй, монархия как таковая (когда Христос как Царь правит умом, пр освещающим сердце)21.

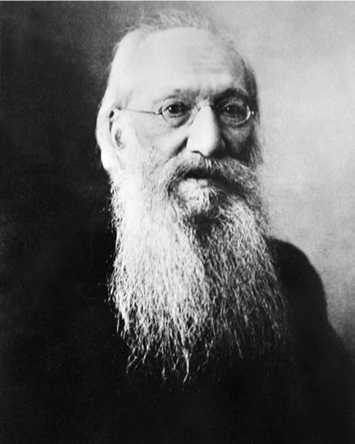

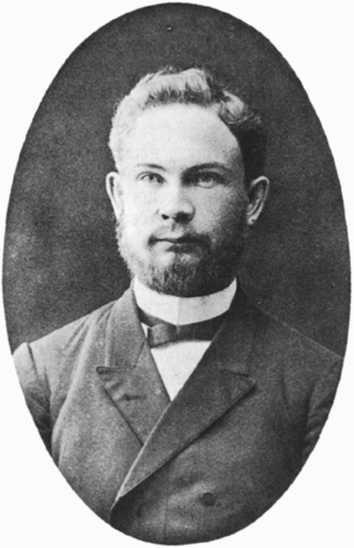

Александр Александрович Васильев

30 мая 2023 г. состоялся дистанционный круглый стол «К 70-летию со дня кончины крупнейшего византиниста ХХ в. профессора Александра Александровича Васильева (4.10.1867–30.05.1953)» .

Во встрече участвовали:

Андрей Юрьевич Митрофанов , научный сотрудник кафедры церковной истории СПбДА, доктор исторических наук, доктор истории, искусств и археологии Лувенского Католического Университета;

Галина Викторовна Скотникова , доктор культурологии, академик Академии российской словесности, профессор кафедры теории и истории культуры СПбГИК, ведущий научный сотрудник сектора «Актуальные проблемы современной художественной культуры» РИИИ.

К рассмотрению участникам круглого стола были предложены следующие темы: А. А. Васильев и русское византиноведение начала ХХ в.; А. А. Васильев как создатель американской византинисти-ки; А. А. Васильев и византийско-арабские отношения; А. А. Васильев в современных исследованиях.

В начале заседания со вступительным словом выступил Игорь Борисович Гаврилов . Он привел яркие цитаты из трудов

Ф. И. Успенского об ожидавшемся росте влияния византинистики в ХХ в. в связи с тем расцветом, который она переживала в самом начале столетия.

Игорь Борисович упомянул двухтомное издание трудов А. А. Васильева, которое вышло в 1998 г., что говорит о живом интересе к его наследию в конце уходящего века. Это классический труд, до сих пор актуальный и полезный для изучения Византии. Говоря о жизненных путях ученого, Игорь Борисович отметил его мотивы к эмиграции: атмосфера в Советской России не располагала к занятиям византиноведением. Огромный потенциал ученого раскрылся в том, что он стал основателем византологической школы в Америке. Насколько полно это удалось осуществить — дискуссионный вопрос для юбилейного круглого стола.

Продолжая эту тему, о. Игорь Иванов представил презентацию, посвященную наследию А. А. Васильева, а точнее — его архиву в Дамбартон-Окс (под Вашингтоном): были перечислены рукописи и научные труды, хранящиеся в архиве; показаны некоторые редкие фотографии А. А. Васильева и его иностранных наград, а также процитированы воспоминания о нем зарубежных коллег. Кроме того о. Игорь почти полностью зачитал перевод вступительного слова А. А. Васильева на первом конгрессе Византийско-славяно-восточных исследований (Нью-Йорк, апрель 1946 г.).

Можно привести несколько характерных цитат из этого слова. Первая цитата связана с концептуальным пониманием важности изучения византийско-славянских взаимовлияний: «…В середине ХIХ в. в России произошел конфликт между так называемыми западниками и славянофилами. Западники брали из истории Византийской империи факты, которые должны были показать негативное влияние византийской истории на русскую культуру и указать на большую опасность, если Россия решит пойти по пути павшей империи. Один западник (Герцен) писал: „Древняя Греция уже перестала существовать, когда пришло римское господство и спасло ее, как лава и пепел спасли Помпеи и Геркуланум… Византийский период открыл крышку гроба, но мертвое тело осталось мертвым… Но историю вообще интересуют

Болгарский орден А. А. Васильева «За гражданские заслуги» II степени, 1934 г.

народы только тогда, когда они на сцене, то есть когда они что-то делают“. Для славянофилов же византийское влияние было желанным и полезным. Один из самых глубоких славянофилов, А. С. Хомяков, писал: „Говорить о Византийской империи с пренебрежением — значит обнаруживать собственное невежество“. Известный профессор Московского университета Т. Н. Грановский писал: „Нужно ли говорить о значении византийской истории для нас, русских? Мы переняли от Царь-града лучшую часть нашей национальной культуры, а именно: наши религиозные верования, начала цивилизации. Мы связаны с судьбой Византийской империи уже тем, что мы — славяне“. Эта сторона вопроса не была и не могла быть полностью оценена иностранными учеными».

Вторая цитата свидетельствует об изучении византийско-славянских отношений в ХХ в., которое продолжалось даже в СССР: «Советские историки пытаются доказать, что славянские поселения на Балканах прочно обосновались задолго до даты, принятой большинством современных историков. В этом отношении они следуют теории болгаро-русского ученого Дри-нова, который в 1873 г. отнес начало славянских поселений на Балканском полуострове ко II в. н. э. Неудивительно, что, принимая во внимание более ранние датировки славянских поселений на Балканах, советские историки очень заинтересовались знаменитой проблемой славян в Греции. Несколько раз цитировалось имя немецкого историка Фальмерайера (в первой половине ХIХ в.), — я имею в виду того Фальмерайера, который в 1830 г. провозгласил, что „эллинская раса в Европе полностью истреблена“, что „ни одна капля настоящей чистой эллинской крови не течет в жилах христианского населения современной Греции“, что „современные греки не что иное, как славяне и албанцы“».

И затем Васильев делает такое замечание: «И вот теперь, в связи с новым славянским движением в Советской России, теория Фальмерайера возрождается, а ее автор не только цитируется, но и высоко оценивается. В одной статье (Мишулина) мы читаем: „Старая немецкая наука не относилась плохо к славянам, а в лице некоторых наиболее выдающихся представителей, как Фальмерайер, установила большую роль славянских варваров в образовании Византии и ее культуры“».

Далее выступила Г. В. Скотникова с докладом «Александр Александрович Васильев: штрихи к биографии» , в котором были затронуты следующие сюжеты: 1) творческие дарования А. А. Васильева и выбор им профессионального пути: из воспоминаний ученого; 2) деятельность А. А. Васильева в Русско-византийской историко-словарной комиссии при РАН (первоначально — комиссии «Константин Багрянородный»); 3) история Дамбартон-Окс как центра византинистики и пребывание в нем А. А. Васильева; 4) труды и личность византиниста А. А. Васильева в отечественной культуре: смены векторов восприятия и оценки. Характеристика трех периодов. Кроме того Галина Викторовна порекомендовала к просмотру видеоматериал, касающийся истории создания научного центра Дамбартон-Окс.

В конце встречи к мероприятию присоединился А. Ю. Митрофанов , который коснулся арабо-византийской тематики в трудах А. А. Васильева: насколько арабский

А. А. Васильев на отдыхе

кочевой элемент начиная с VIII в. повлиял на византийскую культуру и цивилизацию. Андрей Юрьевич отметил, что А. А. Васильев в ходе своих ранних исследований этой проблематики пришел к оригинальному выводу: хотя Византия выступила барьером, остановившем арабскую экспансию в Европу, она сама переняла очень много от арабов, произошла своего рода ориентализация византийской культуры, и это при том, что и сама Исаврийская династия была восточного происхождения — ее сироарамейская (семитская) ментальность по сути объясняет дальнейшее появление иконоборчества в Византии.

Андрей Юрьевич также подчеркнул, что, находясь в эмиграции, А. А. Васильев выработал более широкий взгляд на развитие византийской культуры, согласно которому в истории Византии происходили разнообразные культурные встречи с другими культурами и цивилизациями и Византия постоянно что-то восприни- упомянул ряд англоязычных статей ным контактам Византии и Запада.

мала, а что-то отсеивала из этого взаимодействия. В этом контексте докладчик А. А. Васильева, посвященных цивилизацион-

Данную отсылку прокомментировал о. Игорь Иванов, отметив, что эти статьи были переведены в рамках работы «Византийского кабинета» и будут опубликованы в его научных изданиях — журналах СПбДА «Русско-Византийский вестник» и «Труды и переводы».

-

6 июня 2023 г. «Византийский кабинет» провел дистанционный круглый стол «К 160-летию со дня рождения Виктора Ивановича Несмелова (01.01.1863– 30.06.1937), профессора Казанской духовной академии» .

Для обсуждения участникам мероприятия были предложены следующие темы: жизнь и труды В. И. Несмелова; В. И. Несмелов и его труд «Наука о человеке»: проблемы изучения; философская антропология В. И. Несмелова и новые пути русской мысли в XX в.; В. И. Несмелов как представитель духовно-академической философии в России; антропология В. И. Несмелова в контексте западноевропейской философской и богословской традиции; учение о человеке В. И. Несмелова и философия религиозного экзистенциализма; антропология В. И. Несмелова и святоотеческое богословие; место В. И. Несмелова в истории русской религиозной философии.

Во встрече участвовали:

Лариса Филипповна Шеховцова, профессор СПбДА;

протоиерей Павел Хондзинский, профессор ПСТГУ (г. Москва);

Во вступительном слове Игорь Борисович Гаврилов кратко обозначил основные вехи жизни и творчества В. И. Несмелова, отметив, что еще в эпоху Серебряного века сочинения этого мыслителя привлекали внимание философов, богословов и деятелей культуры. Были названы, в частности, имена митр. Антония (Храповицкого), Н. А. Бердяева, В. И. Иванова. А затем в эмиграции о Несмелове писали и прот. В. Зеньковский, и прот. Г. Флоровский.

Крупнейший отечественный философ Серебряного века Вячеслав Иванович Иванов выступал с речью о книге В. И. Нес-мелова «Наука о человеке» в 1909 г. в Петербургском религиозно-философском обществе. В своем выступлении он развивал мистическую антропологию, ссылаясь на учение средневековых мистиков об аналогии микро- и макрокосма. Иванов полагал, что человек «неизмеримо больше, сложнее и страшнее того, чем кажется другим и за что принимает себя сам, в душевной рассеянности своей и рассудочной ограниченности». Выступление Иванова от-

ражало его давние идеи, изложенные в про- Виктор Иванович Несмелов граммной статье «Ты еси» (1907)22.