О "демонизации" клинков Сэнго Мурамаса

Автор: Синицын А.Ю., Габитова А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Искусство и культура Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена устойчивому представлению, сложившемуся вокруг кузнеца Сэнго Мурамаса (千子村正), а именно «демонизации» его имени по причине «проклятия», заключенного в созданных им мечах. Кузнец Мурамаса - реально существовавший человек; жил и работал в провинции Исэ во второй половине периода Муромати; его клинки отличались особой остротой и твердостью, поэтому весьма ценились как боевое оружие. Он создал целую школу кузнецов, унаследовавших его стиль и манеру ковки. Представление же о «демоническом» характере самого мастера и созданных им клинков сформировалось в среде самурайского сословия на рубеже XVI-XVII вв.; причиной тому служил как специфический узор ковки, трактовавшийся как «несчастливый», так и несколько случаев ранения и гибели представителей семьи Токугава от клинков Мурамаса. В период Эдо сюжет о «проклятии» Мурамаса получил широкое распространение в японском обществе, а также нашел отражение в традиционном японском искусстве, литературе и драматургии; начиная со второй половины ХХ в. в связи с международной популяризацией темы японского меча и самурайской традиции в целом вышел далеко за пределы Японии.

Японский меч, сэнго мурамаса, традиция ковки мечей, предсказания по клинку, демонизация, суеверия

Короткий адрес: https://sciup.org/147246968

IDR: 147246968 | УДК: 225+39+7.07 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-10-58-69

Текст научной статьи О "демонизации" клинков Сэнго Мурамаса

Данная статья посвящена одному устойчивому представлению, сложившемуся вокруг кузнеца Сэнго Мурамаса ( 千子村正 ), а именно «демонизации» его имени по причине «проклятия», заключенного в созданных им мечах. Кузнец Мурамаса – реально существовавший человек; жил и работал в провинции Исэ во второй половине периода Муромати; его клинки отличались особой остротой и твердостью, поэтому весьма ценились как боевое оружие. Представление же о «демоническом» характере мастера и его клинков сформировалось в среде самурайского сословия на рубеже XVI–XVII вв.; затем, начиная с периода Эдо, получило широкое распространение в японском обществе, а также нашло отражение в традиционном японском искусстве, литературе и драматургии. Начиная со второй половины ХХ в. в связи с международной популяризацией темы японского меча и самурайской традиции в целом сюжет о «проклятии» Мурамаса вышел далеко за пределы Японии.

Кузнец Мурамаса стал героем многих расхожих сюжетов, не имеющих исторического основания. Например, что Мурамаса был учеником великого мастера Горо: ню:до: Масамунэ ( 五郎入道正宗 , ок. 1264–1343), основателя одной из «Пяти великих традиций» ( 五箇 гока-дэн ) японской ковки мечей, а именно традиции провинции Сагами ( 相州伝 Со:сю:-дэн ), и что Масамунэ отрубил своему ученику кисть правой руки раскаленным мечом за чрезмерное любопытство – тот якобы хотел выведать секретные сведения – температуру воды в чане для закалки клинка 1.

Популярен также сюжет об испытаниях клинков Масамунэ и Мурамаса в ручье: клинки Мурамаса были столь острыми, что плывшие по течению листья он разрезал пополам. Клинки же Масамунэ были столь «благими», что ни один листок не пострадал – они проплывали мимо, даже не касались лезвия. В среде коллекционеров существует также миф о «кровожадности» клинков Мурамаса: каждое извлечение их из ножен должно сопровождаться пролитием крови, которой они жаждут 2. И что по этой причине они уничтожались сёгунатом Токугава, и поэтому в настоящее время они якобы представляют собой исключительную редкость.

Действительно, в японском народном суеверии весьма популярны нарративы о «проклятых мечах» (妖刀 ё:то:, 祟刀 татаруто: или 魔剣 макэн), приносящих владельцам всевоз- можные несчастья, а иногда и трагическую гибель. Подобные сюжеты встречаются и в произведениях литературы, и в пьесах театра Кабуки, и в гравюре укиё-э, и в современном кинематографе, манга и анимэ 3, и продолжают пользоваться неизменным успехом у современных читателей и зрителей. Популярность этих сюжетов отражает стойкость рудиментов магического аспекта коллективного религиозного сознания, причем не только носителей традиционной японской культуры периода Эдо, но отчасти и наших современников, включая многих иностранцев, увлеченных культурой Японией. Тему «проклятого / демонического» меча можно рассматривать как частный случай проявления магического мышления в общем контексте с колдовством, экзорцизмом, мантическими и магическими практиками, разнообразными суевериями, народной демонологией, включая веру в чертей, призраков, оборотней, в амулеты, «проклятые» предметы и т. д.

Представления о влиянии клинков на судьбу человека и практика гадания по мечу

Представления о том, что клинок способен влиять на судьбу человека, возникли не на пустом месте и имеют определенные корни в традиционной дальневосточной философии. Действительно, сам процесс создания клинка воспринимался как таинство и магическое действо, приводившее в движение стихии инь ( 陰 ин ) и ян ( 陽 ё: ), «десять небесных стволов» ( 十干 дзиккан ) и «двенадцать земных ветвей» ( 十二支 дзю:ниси ), и в котором, как искренне убеждены японские кузнецы, самое непосредственное участие могут принимать как синтоистские божества (в том числе божества-покровители кузнецов, божества-хранители кузен 鍛冶屋 кадзия , горнов 鞴 фуйго и плавилен 鑪 татара ), так и разнообразные существа демонической природы. Поэтому клинки воспринимались не только и не столько как предметы сугубо практического назначения (орудия войны), но прежде всего как артефакты, наделенные «душой» ( 魂 тама ) 4, способные служить в качестве сакральных объектов для разнообразных религиозных и магических обрядов. Именно поэтому мечи (а также другие разновидности холодного оружия) использовались как объекты подношения буддийским храмам и синтоистским святилищам, а также выступали в роли места пребывания божества ( 神体 синтай ). Точно так же клинки могли становиться и пристанищем для демонов ( 鬼神 кидзин ).

В японской традиции существует множество сюжетов о вмешательстве божеств и демонов в процесс ковки клинков 5, о явлениях владельцам мечей обитающих в клинках ками, о сверхъестественных свойствах некоторых клинков и их манифестациях. Таким образом, сложилось устойчивое суеверие, что клинок благодаря присутствию в нем «потусторонних сущностей» может влиять на судьбу владельца как благотворно, так и наоборот, пагубно.

Следует отметить, что из нескольких миллионов клинков нихонто: не встречается двух одинаковых; у каждого есть свои особенности, придающие конкретному клинку неповторимую индивидуальность. Клинки отличаются не только формой (длиной, изгибом обуха, толщиной, шириной, пропорциями), но и качеством; у каждого есть особые узоры многослойной текстуры, сформировавшиеся в результате тщательной пакетной ковки, известные в практике японской экспертизы клинков как дзихада ( 地肌 «кожа поверхности») или китаэмэ ( 鍛え目 «глаз ковки»). Также присутствуют разнообразные эффекты, проявившиеся в процессе закалки клинка и образованные кристаллами высокоуглеродистой стали (мартенсита, тростита, перлита и др.) 6. Кроме того, имеют место сопутствующие процессу создания клинка случайные «дефекты» ( 傷 кидзу ): разнообразные трещинки (образовавшиеся при закаливании клинка случайные разрывы сварочных швов 7 地鉄割れ дзиганэварэ ), шлаковые вкрапления, каверны, темные или светлые пятна и т. д. Поскольку многие из этих узоров и дефектов возникали «стихийно» (т. е. в результате «игры стихий», неподконтрольных воле кузнеца), то они могли трактоваться как признаки присутствия в клинке «потусторонних сущностей», определявших его «метафизические» свойства, отражавшиеся на судьбе владельца.

В Японии в разные времена существовало несколько школ кэнсо: ( 剣相 ) 8, которые специализировались на предсказании судьбы человека по «тайным знакам» на его мече и на выявлении заключенных в клинках «дурных предзнаменований» 9. Так, одним из самых «неблагоприятных» знаков считалась разновидность паттерна линии закалки ( 刃文 хамон ) в одном из вариантов узора гуномэ-мидарэ ( X 1^ ) , а именно волнистая линия с крутыми иррегулярными «волнами», вершины ( 焼頭 якигасира ) которых поднимаются почти до продольного ребра клинка ( 鎬 синоги ), а «долины» ( 谷 тани ) между волнами почти касаются режущей кромки лезвия. Такие резкие «перепады» линии закалки трактовались как неизбежность внезапных драматичных перемен в судьбе владельца и даже как высокая вероятность гибели, неожиданной и трагической.

Мифологизация «проклятия» клинков работы Мурамаса

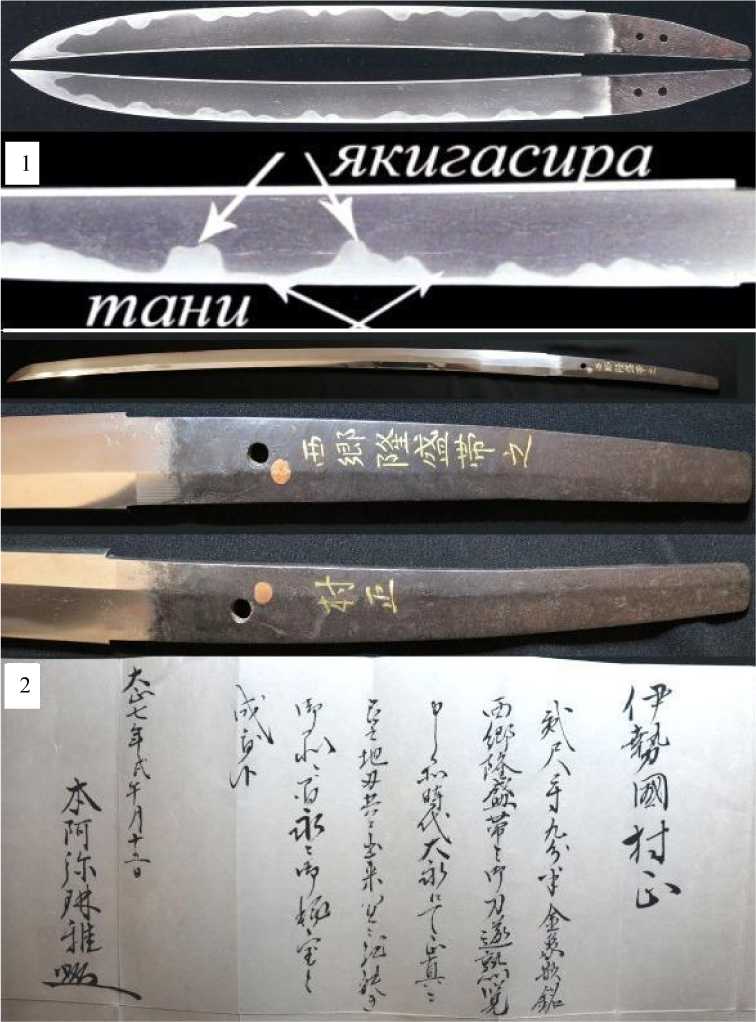

Мифологизация представлений о «демоническом» характере мечей Мурамаса складывалась постепенно. Как можно предположить, первоначальной основой для них послужил очень часто встречающийся на клинках Мурамаса тот самый «несчастливый» паттерн линии закалки, который даже прозвали Мурамаса-ба (村正刃 «лезвие Мурамаса»). Действительно, эта разновидность хамон стала «визитной карточкой» школы Сэнго Мурамаса (см. рисунок, 1).

Клинки Сэнго Мурамаса:

1 – паттерн линии закалки Мурамаса-ба ; ниже отдельно отмечены участки якигасира и тани ; 2 – клинок катана работы Мурамаса, принадлежавший Сайго Такамори, с сертификатом оригами кисти известнейшего эксперта Хонъами Ринга, составленным в 1918 г. ( 1 – по: [Мурамаса II, 2018, с. 10]; 2 – частная коллекция)

Sengo Muramasa blades:

1 – the “ Muramasa-ba ” hardening pattern; yakigashira and tani areas are pointed out below; 2 – katana blade by Mura-masa owned by Saigo Takamori, with an origami certificate by Hon’ami Ringa, 1918 ( 1 – as per: [Muramasa II, 2018, p. 10], 2 – private collection)

Однако более существенным мотивом для демонизации имени Мурамаса стала распространившаяся в период Эдо молва, что его клинки особо опасны для Токугава Иэясу и его родственников. Действительно, в ряде письменных памятников периода Эдо, называемых иногда «хрониками дома сёгунов Токугава» 10, описан ряд происшествий, связанных с гибелью или ранениями представителей этого дома именно от клинков Мурамаса. Так, Мацудай-ра Киёясу ( 松平清康 , 1511–1536), дед Иэясу, был зарублен клинком Мурамаса; на отца Иэясу, Мацудайра Хиротада ( 松平広忠 , 1526–1549), было совершено покушение; сам Токугава Иэясу получил несколько ранений от различных клинков Мурамаса, начиная с самого детства; Мацудайра Нобуясу ( 松平信康 , 1559–1579), старший сын Иэясу, был казнен мечом Му-рамаса; Токугава Таданага ( 徳川忠長 , 1606–1633), младший брат Иэмицу 11 совершил сэппу-ку ножом танто работы Мурамаса [Sesko, 2012a, p. 37–39] 12.

По этой причине Токугава Иэясу опасался клинков Мурамаса, и среди его сторонников ношение таких клинков считалось признаком дурного тона. Существует легенда, что после битвы при Сэкигахара Иэясу награждал отличившихся воинов, в том числе Ода Нагатака ( 織 田長孝 ), который мастерским ударом копья сразил одного из военачальников «Западной армии», Тода Кацусигэ ( 戸田 勝成 ). Иэясу захотел осмотреть его копье, при этом случайно порезал руку его острием. Иэясу высказал предположение, что наконечник копья – это работа Мурамаса, что и подтвердилось. Отец отличившегося воина, Ода Уракусай ( 織田有楽斎 ) 13, упрекнул сына за использование клинка Мурамаса; сын мечом разрубил копье и поклялся никогда не носить клинки этого кузнеца [Ibid., p. 41].

Существует также легенда, что Иэясу якобы приказал владельцам клинков работы Мура-маса 14 уничтожить их под страхом сурового наказания. В качестве компромисса можно было ограничиться затиранием подписи Мурамаса или же изменить один из иероглифов 15. Действительно, известны работы Мурамаса, где в подписи срезан верхний иероглиф «Мура 村 », а вместо него или под нижним иероглифом «Маса 正 » вырезался новый иероглиф: «Хиро 広 », «Мунэ 宗 », «Фудзи 藤 », «Тада 忠 » и т. д. Таким образом, «опальный» Мурамаса превращался в «Масахиро 正広 », «Масамунэ 正宗 », «Масатада 正忠 », «Масафудзи 正藤 », «Тадамаса 忠正 », «Фудзимаса» 藤正 или просто «Сё: / Маса 正 ». Однако в реальности официального письменного запрета не существовало, и есть сведения, что несколько клинков работы Му-рамаса принадлежали самому Иэясу и передавались как фамильное наследие представителям дома Токугава. Одним из таковых считается катана, хранящаяся ныне в музее «Токугава бид-зюцукан» ( 徳川美術館 ) в г. Нагоя [Ibid., p. 42] 16.

При этом, несмотря на отсутствие формальных запретов со стороны бакуфу , элита военного сословия приняла к сведению, что клинков Мурамаса следует избегать по этическим соображениям и не использовать в качестве официальных даров 17. Это сдержанное отношение со стороны японских властей к наследию Мурамаса отчасти сохранилось и в настоящее время: лишь один клинок его работы, известный как Мё:хо: Мурамаса ( 妙法村正 ) 18, принадлежавший Набэсима Кацусигэ ( 鍋島勝茂 , 1580–1657), даймё княжества Сага, имеет относительно высокий статус дзю:ё: бидзюцу хин ( 重要美術品 «Ценное произведение искус-ства») 19.

Однако в массовом сознании японцев окончательная демонизация Мурамаса была связана с использованием его имени в постановках театра Кабуки. Во второй половине периода Эдо было поставлено несколько пьес, где клинками этого мастера были вооружены исключительно злодеи, убийцы и разбойники, проливавшие кровь невинных жертв 20. Эмоциональный эффект этих постановок усиливался изданными по их следам многочисленными сериями гравюр укиё-э , весьма экспрессивно изображавших актеров Кабуки в роли отъявленных злодеев, вооруженных «проклятыми» мечами.

Примечательно, что клинки Мурамаса старались приобрести противники дома Токугава, о чем есть много историй. Так, якобы знаменитый военачальник Санада Юкимура в битве за Осакский замок (1614–1615) сражался мечом работы Мурамаса. Несколько клинков Му-рамаса принадлежали Сайго Такамори. Авторам довелось осмотреть один из таких клинков (катана) из частной коллекции, который имеет соответствующую надпись киндзо:ган-мэй 21 и сертификат оригами , выполненные экспертом Хонъами Ринга ( 本阿弥琳雅 ) в 1918 г. (см. рисунок, 2 ).

Начиная со второй половины XIX в., когда японские мечи появились на «западном» антикварном рынке, «миф о Мурамаса» сразу вошел в оборот коллекционеров и антикваров. Так, в книге 1887 г. немецкого коллекционера Л. Вертгаймбера «Клинок Мурамаса: история феодализма в старой Японии» [Wertheimber, 1887, p. 8] излагается сюжет, как он приобретал меч Мурамаса у старого дзинрикши и как тот поведал ему фантастическую историю этого меча, а заодно и не менее фантастическую биографию кузнеца. Упоминание Мурамаса имеется в книге британского японоведа Б. Х. Чемберлена «Things Japanese»: «Четыре самых знаменитых японских кузнеца: Мунэтика (Х в.), Масамунэ и Ёсимицу (XIII в.) и Масамунэ

(вторая половина XIV в.). Но клинки Мурамаса имеют репутацию несчастливых» [Chamberlain, 1905, p. 447].

Школа Сэнго Мурамаса

Следует отметить, что мифологизированный образ Мурамаса фактически полностью вытеснил свой реальный прототип, ибо никаких сведений о его биографии и датах рождения и смерти, основанных на достоверных исторических источниках, не сохранилось, как и могил его самого и членов его семьи. Более того, нет единого мнения даже о том, когда именно жил этот кузнец и кто был его учителем.

Существует несколько версий жизни Мурамаса. По традиционной версии, которой придерживалась знаменитая семья экспертов Хонъами ( ^М^Ж Хонъами-кэ ), основанной на устном предании, утверждается следующее: Мурамаса жил в начале ХIV в. и был учеником Масамунэ; он был отпрыском императорской фамилии, поэтому имел право называть себя «Фудзивара» и носил придворный титул асон ( 朝臣 ), соответствующий очень высокому придворному пятому рангу 22. Он был очень набожным человеком, поэтому выбрал в качестве места жительства окрестности буддийского храма Кангакудзи ( 勧学寺 ), где центральным объектом культа выступает изваяние «Тысячерукой Каннон» ( 千手観音 Сэндзю: Каннон ), от которой, как утверждается, и происходит фамилия Сэнго (Сэндзи 千子 ). Его лучшим учеником был Масасигэ – праправнук «того самого» Кусуноки Масасигэ ( 楠木正成 , 1294–1336) [Фукунага Суйкэн, 1993, с. 195]. К числу сторонников этой точки зрения относится и ряд экспертов, продолжавших линию семьи Хонъами, например, Фукунага Суйкэн ( 福永酔剣 ), блестящий знаток традиции нихонто: и автор большого числа книг. Однако никаких исторических доказательств этой мифологизированной версии ее сторонники не приводят.

Другая точка зрения, основанная на исследовании сохранившихся реальных исторических материалов, а именно датированных клинков (т. е. с вырезанными на черенах датами изго-товления), утверждает, что самая ранняя датировка относится к эре Бунки ( 文亀 1501–1504); что служит вехой для определения примерного периода жизни кузнеца. Этой точки зрения придерживались такие выдающиеся эксперты, как Сато: Кандзан ( 佐藤寒山 , 1907–1978), Хонма Дзюндзи ( 本間順治 , 1904–1991, известен также как Кундзан 薫山 ), Фудзисиро Ёсио ( 藤代義雄 , 1902–1945) и Фудзисиро Мацуо ( 藤代松雄 , 1914–2004). По этой версии, ковать клинки Мурамаса I ( ^ЕЙ^ Мурамаса сё:дай ) мог начать немного раньше, в эру Бунмэй ( 文明 1469–1487); самые поздние его датированные клинки относятся к рубежу эры Эйсё ( 永正 ) и эры Дайэй ( 大永 ), т. е. к 1521 г. [Сато: Кандзан, 1963, с. 2–6; Sesko, 2012a, p. 42; Art of the Samurai…, 2009, p. 175]. Поэтому Мурамаса никаким образом не мог быть учеником Масамунэ, жившего на рубеже периодов Камакура и Намбокутё, а его учителем мог быть Канэхару ( 兼春 ) из г. Сэки или Канэмура ( 兼村 , школа Дзэндзё: 善定 – Рё:кэн 良賢 ); оба принадлежали к «Великой традиции» провинции Мино ( йШ^ Мино:-дэн ). Существует и компромиссная позиция: ряд авторов (например, американский эксперт второй половины

ХХ в. W. M. Hawley) приняли обе предыдущие версии и «разделили» Мурамаса I сразу на двух персонажей: один из них «попал» в XIV в., второй – в XVI в., что привело к еще большей путанице [Hawley, 1989, pp. 476–477; Sesko 2012b, p. 437–438].

В настоящее время японское экспертное сообщество пришло к консенсусу, что под образом «легендарного» Мурамаса скрывается не один человек, а как минимум три первых поколения кузнецов, использовавших в качестве «основного» имени «Мурамаса ( 村正 )» 23 и работавших до эры Тэнсё ( 天正 , 1573–1592) включительно. Эта линия составляет ядро целой школы кузнецов, известная как «Сэнго Мурамаса ( 千子村正 )» 24 из селения Кувана 25 ( 桑名 ) провинции Исэ ( ^^Д Исэ-но куни , также ^^ Иссю: ).

Два последующих поколения Сэнго Мурамаса, работавших в весьма сходной манере, известны как Мурамаса нидай ( 村正二代 , эры Дайэй – Тэнбун, 1521–1555); и Мурамаса сандай ( 村正三代 , эры Гэнки 元亀 – Тэнсё: 天正 , 1570–1592). Их работы настолько схожи, что до сих пор идет дискуссия об отнесении конкретного клинка к тому или иному поколению. Деятельность Мурамаса IV ( 四代 ёндай ), работавшего в эры Бунроку ( 文禄 , 1592–1596) – Кэйтё: ( 慶長 , 1596–1615), пришлась на период доминирования Токугава Иэясу; по понятным причинам он сменил имя на Масасигэ ( 正重 ) и создал собственную династию кузнецов 26. Встречаются и более поздние клинки с подписью «Мурамаса», датированные второй половиной – концом XVII в., которые считаются работами представителей ответвлений этой школы.

К школе Сэнго Мурамаса относятся также свыше десяти представителей «боковых» ответвлений, использовавших в имени лишь один из «основных» иероглифов – Мура ( 村 ) или Маса ( Е) , к которому добавлялся какой-нибудь другой иероглиф (см. выше). Кроме того, на каждого из них работало по несколько подмастерьев и учеников, чьи самостоятельные работы хотя считаются и не столь качественными, также относятся к этой школе и выполнены в более или менее сходной манере. Существуют также разные версии числа поколений кузнецов – потомков Мурамаса. Некоторые японские знатоки мечей говорят о девяти поколениях, некоторые – о девятнадцати, однако документальных подтверждений тому не приводится. В любом случае школа Сэнго Мурамаса была весьма значимым региональным центром массового производства оружия.

Стиль школы Сэнго Мурамаса

Несколько слов о стиле школы Сэнго Мурамаса. Она считается ответвлением «великой традиции» Мино:-дэн, но с сильным влиянием традиции Со:сю:-дэн. Ее представители ковали клинки самых разных форм и размеров, включая тати, катана, вакидзаси, дамбира, танто, кэн, яри, нагината. Очень часто встречаются черены клинков в форме «брюха рыбы танаго» (ШШ^^ танаго-бара накаго) 27. Доминирующий паттерн ковки - итамэ (ШВ) / масамэ (柾目) напоминает разные узоры спила древесины. Также для значительной части работ школы Мурамаса характерно, что линия закалки «зеркальная» или «почти зеркальная» с обеих сторон. Паттерны хамон весьма разнообразны: наряду с «несчастливым» ^уномэ- мидарэ очень часто встречается классическая узкая прямая линия хосо-сугуха (^ЙЯ); «хаотичная закалка» хитацура (皆焼), напоминающая набор беспорядочно расположенных крупных и мелких ярких пятен закалки по всей поверхности клинка в стиле традиции Со:сю:-дэн; реже - «иррегулярные волны в виде ящиков» хако-мидарэ-ба (ШЙЯ); а также сочетания различных паттернов, например прямая линия с очень редкими одиночными «волнами» 28.

Как уже говорилось, все эксперты отмечают особую прочность и остроту клинков Мура-маса. Однако не встречаются клинки с сайдан-мэй ( ^№Ж указаниями результатов тестовой рубки 試切 тамэсигири ), и имя Мурамаса не упоминается среди мастеров вадзамоно – кузнецов особо острых клинков. При этом такой авторитетный эксперт, как Фудзисиро Мацуо (1914-2004), относит клинки школы Мурамаса к уровню сайдзё:-саку ( ДЯ№ ), т. е. к произведениям наивысшего качества [Фудзисиро Ёсио, Фудзисиро Мацуо, 1979, с. 254–258] 29. По рейтингу W. M. Hawley, работы Мурамаса I оцениваются в 90 баллов 30, в то время как работы «обычного» кузнеца – в 10–20 баллов; Масамунэ – в 400 баллов [Hawley, 1989, p. 476–477].

В настоящий момент известно не менее двух тысяч клинков «школы Мурамаса», при этом значительная часть из них не подписана (поэтому к школе Мурамаса относится «предположительно»), а часть подписанных вполне может оказаться подделкой. Однако вопрос о том, какой клинок следует считать подлинным, а какой – поддельным, оставляет очень широкий простор для дискуссии 31. Особенно, если принять во внимание, что изготовление гимэй ( 偽 名 , поддельных подписей на клинках), а также изготовление точных копий знаменитых клинков (с точным соблюдением стиля копируемого мастера) – это неотъемлемая часть всей традиции японского клинка, и японские мастера достигли больших высот в этом искусстве.

Выводы

Таким образом, за мифологизированным образом «демонического Мурамаса» скрывается вполне респектабельная и плодотворно работавшая в XVI–XVII вв. школа кузнецов, ядро которой составляют представителей первых трех и отчасти четвертого поколений, а периферию – многочисленные кузнецы второго и третьего планов. Отсутствуют достоверные исторические источники о жизни кузнецов этой школы, кроме сохранившихся датированных клинков. Это привело к значительным разночтениям в вопросе периодизации истории школы Сэнго Мурамаса и идентификации ее поколений.

Работы кузнецов школы Сэнго Мурамаса являются вполне достойными и репрезентативными образцами японской оружейной традиции позднего Муромати. Феномен «проклятия Мурамаса» отражает устойчивость элементов архаичного магического сознания в традиционной японской культуре. При этом продолжающая существование легенда об их «демонической природе», восходящая к суевериям периода Эдо, в настоящее время используется как весьма успешный «маркетинговый ход» дилеров японских мечей.

В качестве ремарки : в сентябре 2017 г. на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Президент России Владимир Владимирович Путин подарил премьер-министру Японии Абэ Синдзо раритетный танто: работы Сэнго Мурамаса. 8 июля 2022 г. Абэ Синдзо трагически погиб в результате покушения 32.

Список литературы О "демонизации" клинков Сэнго Мурамаса

- Мурамаса II. Мурамаса-то гокадэн. Токубэцу кикакутэн. Мурамаса и "Пять великих традиций". Специальная выставка. Кувана: Кувана-си хакубуцукан, 2018. 56 с. (на яп. яз.).

- Сато: Кандзан. Исэ-но куни Мурамаса то соно иппа (мэй кара мита дзидай кубун) // Сато: Кандзан хэн Исэ-но то:ко. Исэ-но куни Мурамаса и его школа (периодизация на основе подписей) // "Кузнецы мечей из провинции Исэ" / Под ред. Кандзан Сато. Токио: Дзайдан хо:дзин нихон бидзюцу то:кэн ходзон кё:кай, 1963. С. 2-6. (на яп. яз.).

- Фудзисиро Ёсио, Фудзисиро Мацуо. Нихон то:ко дзитэн. Кото:хэн. Словарь мастеров японского меча. Книга "старого меча". Токио: Фудзисиро сётэн, 1979. 619 с. (на яп. яз.).

- Фукунага Суйкэн. Нихонто: дайхякка дзитэн. Энциклопедия японских мечей. Токио: Ю:дзанкаку, 1993. Т. 5. 362 с. (на яп. яз.).

- Art of the Samurai: Japanese Arms and Armor, 1156-1868 / Ed. by Ogawa, Morihiro, Harada Kazutoshi, Ikeda Hiroshi et al. New York: The MET Publ., 2009. 344 p.

- Chamberlain B. H. Things Japanese being notes on various subjects connected with Japan for the use of travelers and others. London: J. Murray, 1905. 552 p.

- Hawley W. M. Hawley's Japanese Swordsmiths. Commemorative Centenary Edition. Hollywood: W. M. Hawley Library, 1989. 1033 p.

- Sesko M. Legends and Stories around the Japanese Sword 2. Norderstedt: Lulu Enterprises, 2012a. 192 p.

- Sesko M. Index of Japanese Swordsmiths A-M. Norderstedt: Books on Demand, 2012b. 444 p.

- Wertheimber L. A Muramasa Blade: A Story of Feudalism in Old Japan. Boston: Ticknor and Company, 1887. 188 p.