О дискретных моделях колебательных систем

Автор: Зайцев В.В., Карлов А.В., Шилин А.Н., Федюнин Э.Ю.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.18, 2015 года.

Бесплатный доступ

Предложен алгоритм численного интегрирования задачи Коши для уравнений движения нелинейных колебательных систем. Продемонстрирована трансформация конечно-разностных вычислительных алгоритмов в объекты нелинейной динамики в дискретном времени.

Колебательная система, конечно-разностный алгоритм, дискретное время, нелинейная динамика

Короткий адрес: https://sciup.org/140255896

IDR: 140255896

Текст научной статьи О дискретных моделях колебательных систем

Самым распространенным подходом к численному моделированию динамических систем является переход к дискретному времени путем конечно-разностной аппроксимации дифференциальных или интегральных операторов в их уравнениях движения [1]. При этом происходит замена исходной системы (НВ-системы), функционирующей в непрерывном времени, динамической системой с дискретным временем (ДВ-системой). Все дальнейшие результаты – это результаты анализа характеристик ДВ-системы. Хорошо, если они с определенной точностью воспроизводят характеристики НВ-системы. Но так как законы НВ-динамики и ДВ-динамики, строго говоря, различны, это далеко не всегда имеет место. Например, ДВ-система не может одновременно иметь частотную и импульсную характеристики аналогового прототипа – хорошо известный факт из области цифровой обработки сигналов [2].

Различия в свойствах НВ- и ДВ-систем, как правило, становятся пренебрежимо малы, если выбрать шаг дискретизации по времени (интервал дискретизации) много меньшим, чем характерный временной масштаб системы. Но уменьшение шага, естественно, приводит к увеличению времени вычислений и может сделать численный эксперимент неприемлемо продолжительным. Поэтому практическое значение имеют интервалы дискретизации, составляющие существенные доли временных масштабов. В этой ситуации результаты исследований упомянутых различий НВ- и ДВ-систем могут быть полезны при выборе метода моделирования динамической системы.

В настоящей работе для численного моделирования нелинейных колебательных систем (КС) предлагается использовать алгоритм, основанный на сохранении импульсного отклика линейного осциллятора. Частотная характеристика эквивалентной алгоритму ДВ-системы сравнивается с частотными характеристиками ДВ-систем, соответствующих явным методам Рунге – Кутта.

1. Импульсно-инвариантный метод моделирования

В качестве базовой дифференциальной модели нелинейной КС рассмотрим уравнение d2 u to0 du 2 2

+ + to o u -to o f ( u , t ) , (1)

dt2 Q dt где too и Q — собственная частота и добротность системы; f(u, t) – функция, описывающая реактивную нелинейность и содержащая аддитивное внешнее воздействие на КС. В дальнейшем будем использовать также ее запись с выделенным воздействием: f (u, t) - g (u(t)) + e(t). В качестве физического объекта, моделируемого уравнением движения (1), можно предложить, например, колебательный контур с нелинейной емкостью, возбуждаемый источником напряжения. В этом случае осциллирующая переменная u(t) – напряжение на емкости контура.

Альтернативной (1) формой описания КС является ее интегральная модель в виде уравнения Вольтера второго рода [3]

t

u ( t ) = J f ( u (t), t ) h ( t - t) d т + U ( t ). (2)

Здесь функция времени U ( t ) описывает свободные колебания в контуре.

Ядро уравнения (2) h(t - т) — импульсная характеристика контура, удовлетворяющая уравнению d2h ®0 dh 2K 2$M

+ + m o h = m o 5 ( t ) (3)

dt2 Q dt с дельта-функцией в правой части и нулевыми начальными условиями. Отметим, что свободные колебания U(t) также подчиняются уравнению (3), но зависят от начальных условий. Решением (3) при t > 0 является функция m2 Г m ^

h ( t ) = — exp I 0- t I sin(^ 1 t ) .

Ю 1 v 2 Q J

Частота осцилляций к> 1 в высокодобротном контуре с точностью до величин второго порядка малости по параметру ц = 1/ Q совпадает с ю ° :

to 1 = ю ° 1

- 4 Q 2 = “ ° + O (ц 2 ) '

Потому в дальнейшем, считая эти частоты одинаковыми, будем использовать импульсную характеристику

h ( t ) = m ° exp

- 2 Q t J sin( m o t ).

Легко установить, что отсчеты характеристики (4) на равномерной временной сетке t n = n A t при n > 2 удовлетворяют разностному уравнению

D 2 { h ( t n ) } ^ h ( t n ) - 2а cos ( m ° A t ) h ( t n - 1 ) + + 0 2 h ( t n - 2 ) = °, где

„ Г ®0 □ а = exp - °- At ,

V 2 Q J и начальным условиям

h ( t ° ) = h (0) = 0, h ( t 1 ) = h (A t ) = аю ° sin(m ° A t ).

Последовательность отсчетов применим h(tn) при дискретизации времени в интегральном уравнении (2). Для этого создадим дискретизирующую последовательность to hd(t) = At ^ h(tm)5(t - tm). (6)

m = 0

Импульсную характеристику h(t - т) в (2) заменим последовательностью (6). После интегриро- вания для значений решения на временной сетке tn получим уравнение дискретной свертки u (tn) =

= A t ^^f ( u ( t n - t m ), t n - t m ) h ( t m ) + U ( t n ).

m = 0

Это уравнение имеет вторую форму n

u ( t n ) = a t ^ f ( u ( t k ), t k ) h ( t n - t k ) + U(t n ). (7)

k = 0

Теперь обе части уравнения (7) подвергнем воздействию разностного оператора D 2 ( 0 } (см. (5)). При n > 2 это приводит к следующему результату:

D 2 { u ( t n ) } = A th (A t ) f ( u ( t n - A t ), t n - A t ) . (8)

Отметим, что в процессе преобразования правой части (8) использованы равенство h (0) = 0, уравнение (5) и аналогичное ему уравнение D 2 { U ( t n ) } = 0.

Следует обратить внимание на то, что равенство h (0) = 0 приводит к зависимости правой части (8) от момента времени tn - A t = tn - 1 . А это, в свою очередь, позволяет получить явную разностную схему.

Таким образом, алгоритм моделирования нелинейных колебаний определяется рекуррентной формулой un - 2а cos (m°At) un-1 + а2un-2 = = A th (At) f (un-1, tn-1),

где n = 3, 4, ..., а для значения u1 и u2 с помощью выражений u1 = ^ A th (At) f (u °, t ° ) + U

1 ,

u 2 = A th (2A t ) f ( u ° , t ° ) + U 2

в соответствии с интегральным уравнением (2) определяются по начальным условиям u ° , i t ° .

2. Трансформация вычислительного алгоритма в ДВ-систему

Теперь, считая (10) уравнением движения, представим конечно-разностный алгоритм в форме ДВ-системы. Для удобства представления выделим в правой части (10) аддитивное воздействие: f ( u , t ) = g ( u ( t ) ) + e ( t ). Чтобы подчеркнуть смысл индекса n как дискретного времени, введем новое обозначение: u [ n ] = un . Кроме того, все частоты будем измерять в единицах частоты дискретизации ю d = 2п / A t , так что m ° A t = 2nQ ° . Это весьма удобный способ измерения частот.

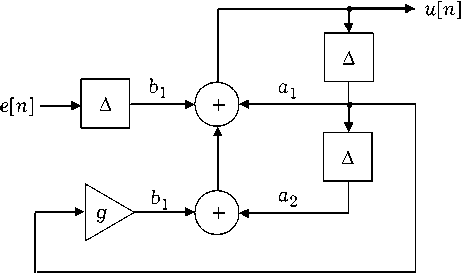

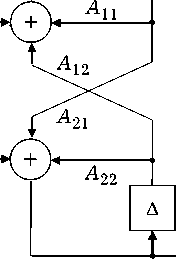

Рис. 1. Блок-схема нелинейной ДВ-системы (11)

Например, значение Q o = 0.167 соответствует шести отсчетам на период.

Таким образом, ДВ-система, соответствующая разностному алгоритму (10), определяет-

ся уравнением движения

u [ n ] = а .1 u [ n - 1] + a 2 u [ n - 2] +

+ b1g (u[n - 1]) + be[n - 1], где a1 = 2acos (2nQ), a2 =-a2, b1 = 2naQ0 sin(2nQo), a = exp (-nQ / Q).

В динамике систем с дискретным временем ДВ-система (11) становится самостоятельным объектом исследований.

Структура связей в ДВ-системе (11) наглядно отображается блок-схемой, приведенной на рис. 1. С ее помощью нетрудно установить, что выходной сигнал u [ n ] формируется суммарным воздействием на линейный ДВ-контур внешнего сигнала e [ n - 1] и внутреннего сигнала обратной связи g ( u [ n - 1] ) . При этом форма частотной характеристики линейного ДВ-контура играет важнейшую роль в формировании u [ n ]. Частотные характеристики НВ- и ДВ-контуров в (1) и (11) описываются точными формулами:

H a ( j Q )

H d ( j Q )

= 7-----^------ и

(q2 -qO ) + jQQ0 / Q b1 Z :(jQ)

1 - a 1 Z - 1 ( j Q) - a 2 Z "" 2 ( j Q)’

где Z ( j Q) = exp( j 2nQ).

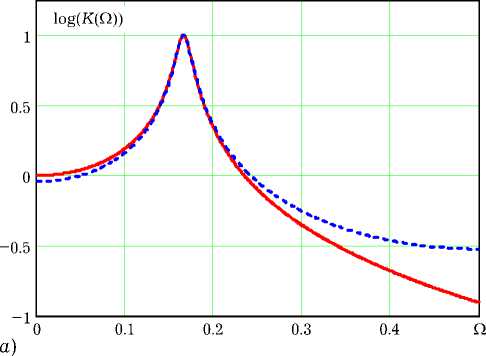

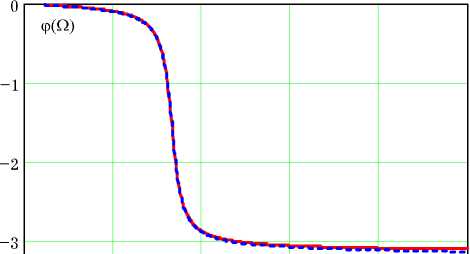

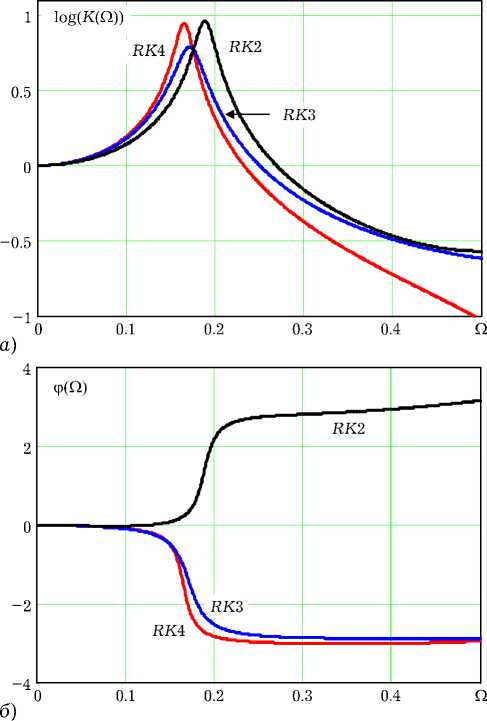

На рис. 2, а показаны графики амплитудно-частотных характеристик Ka (Q) =| Ha (jQ) | (сплошная линия) и Kd (Q) =| Hd (jQ) | (пунктирная линия) контуров с собственной частотой Qo = 0.167 и добротностью Q = 10. Фазочастотные характеристики (рис. 2, б) при этом с графической точностью совпадают. Из этих и аналогич- ных им графиков следует, что ДВ-система (11)

% 0.1 0.2 0.3 0.4 n 6)

Рис. 2. АЧХ и ФЧХ НВ- и ДВ-контуров хорошо воспроизводит частотные свойства аналогового колебательного контура в области резонанса, а наибольшие различия в свойствах наблюдаются в области высоких частот. Если в нелинейной системе сигнал обратной связи g (u[n - 1]) кроме колебаний основной частоты содержит их гармоники, то следует ожидать, что значения u(tn), полученные с помощью численного алгоритма (10), будут отличаться от истинных завышенным уровнем гармоник.

3. Дискретные отображения осцилляторов методами Рунге – Кутта

Представляет интерес сопоставление частотных характеристик (12) с характеристиками ДВ-осцилляторов, порождаемых в результате применения к линейному НВ-осциллятору явных методов Рунге – Кутта [4] – традиционных методов численного моделирования динамических систем. Для обозначения таких ДВ-систем можно использовать также термин «дискретные отображения».

Семейство явных алгоритмов Рунге – Кутта порядка p = 1 ^ 4 ( RK 1 ^ RK 4) можно определить общими формулами [4]

p

У n + 1 = y n + A t ^ b s k s , s = 1

k 1 = f ( У n , t n ) , k 2 = f ( У n + a 21 k 1 A t , t n + c 2 A t ) , (13) k 3 = f ( У n + ( a 31 k 1 + a 32 k 2 ) A t , t n + c 3 A t ) , k 4 = f ( y n + ( a 41 k 1 + a 42 k 2 + a 43 k 3 ) A t, t n + c 4 A t ) , где числовые значения коэффициентов a , b и c для каждого из порядков р рассчитываются методом подгонки рядов Тейлора [4].

Для линеаризованного осциллятора (1) вектор-функция f ( y , t ) правых частей уравнений состояния системы имеет следующий вид:

T

. (14)

– для RK 3:

|

A 11 = 1 — 2n 2 Q ° 2; A 12 = 2nQ ° |

4П Q ° 3 Q 3 , 1 2 ° 2 4n 3 Q 3 f |

1 — Q 2 |

|

|

Q — |

3 t |

||

|

A = 1 — 2^° ° |

— 2n 2 Q 2 f |

1 — Q^ Q J |

| + |

|

22 Q 8n 3 Q 3 f, 1 +------ ° | 1-- |

° t . J, |

||

,

2 Q

® 0 У 2 ,

—

® 0 y

Q 2

—

® 0 У 1 + ® o e ( t )

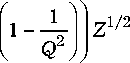

B ( Z ) = 2n 2 Q 2 Z 1/3--0 ,

10 3 Q

Как и ранее, чтобы подчеркнуть смысл индекса n как дискретного времени в ДВ-системе (13)—(14), вводим новое обозначение y [ n ] = y n и измеряем частоты в единицах частоты дискретизации: to ° A t = 2nQ ° . Колебания y [ n ], возбуждаемые гармоническим воздействием e [ n ] = EZn ( j Q), представим в виде

y [ n ] = Y Zn ( j Q), (15)

где Y = ( Y 1 , Y 2 ) T — вектор-столбец комплексных амплитуд Y 1 и Y 2 , зависящих от частоты Q. Тогда частотная характеристика ДВ-осциллятора (13)–(14) определяется отношением

H ( j Q) = Yj ). (16)

E

После подстановки (15) в (13)–(14) и проведения преобразований получим систему линейных алгебраических уравнений для комплексных амплитуд

B 2 ( Z )

nQ °

3nQ o Z 2/3 — 2n 2 Q 2 Z 1/3 +

2 Q

4n 3 Q 0 <1

3 I

– для RK 4:

A 11

= 1 — 2n 2 Q °

—

Q 2

;

4n 3 Q 3 2n 4 Q 4 L

+---0 + —ЛI 1

3 Q 3 Q 2

—

2n 2 Q 2

A 12 = 2 nQ o —--

Q

4n 3 Q 3 C 1 ) 4n 4 ° 4 C 1 )

--1--~ +--1--~ .

3 t Q 2 J 3 Q ( 2 Q 2 J

Q 2

2nQn 991 11

A 22 = 1-- 0 — 2n 2 Q 2 1 — — +

22 Q 0 I Q 2 J

8n 3 Q 3 L 1 1 2n 4 Q 4 L 3 1 1

+ 0 111+ 0 11+I,

3 Q ( 2 Q 2 J 3 ( Q 2 Q 4 J

ZY 1 = An Y 1 + A 12 Y 2 + B 1 ( Z ) E , ZY 2 = A 21 Y 1 + A 22 Y 2 + B 2 ( Z ) E .

B 1 ( Z ) =

< 4n 2 Q 2

—

2n 3 Q 0 1 3 Q

Z 1/2

+

Здесь элементы матрицы À и функции Bi ( Z ) зависят от собственной частоты to o и добротности Q НВ-осциллятора (1). Для алгоритмов второ-

2л 2 0 2_ _ 2n 3 Q 0 _ 2n 4 Q g_ < 1 _ 1 I

+ 3 3 Q 3 Q 2 t Q 2 J ’

го, третьего и четвертого порядков получе-

ны следующие формулы расчета элементов Aij ( A 21 = — A 12 ) и функций B i ( Z ):

– для RK 2:

B 2 ( z ) = ^0 ° Z +

+

< 4nQ0

4n 2 0 2

3 Q

2n 3 Q 0

|

A 11 |

= 1 |

— 2n 2 Q ° , |

A 12 = 2nQ0 — |

2n 2 Q ° Q |

|

A 22 |

= 1 |

2nQ0 Q |

2п 2 0 2 I 1 — 1 t Q 2 J |

, |

,

+ nQ ° — 2n 2 Q ° — 2n 3 Q 0 <1 — Д_

+1- 3 Q 3 t Q 2

4n 4 0 4 f, 1 1

+--------- ° I 1-- 3“ I.

3 Q t 2 Q 2 J

B 1 ( Z ) = 2n 2 Q ° ,

B 2( Z ) = nQ0 Z + nQ0 I 1

2nQ0 ).

Q 2 J’

На рис. 3 представлены результаты расчетов амплитудно-частотных (рис. 3, а ) и фазочастотных (рис. 3, б ) характеристик ДВ-осциллято-

e[n] —► T

Рис. 3. АЧХ и ФЧХ ДВ-осцилляторов с алгоритмами Рунге – Кутта

Х2И

У1И

Х1И

Рис. 4. Блок-схема ДВ-системы (18)

У2И

Рис. 5. Блок-схема трансверсальной части ДВ-системы (18)

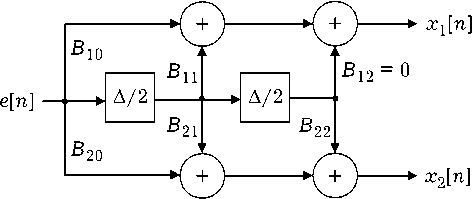

функций Bi ( Z ). Например, для алгоритма RK 4 она описывается уравнениями:

Х1[n] = Еюe[n] + Bne[n - 1/2], x2[n] = B20e[n] + B21e[n - 1/ 2] + B22e[n - 11>

ров (13)—(14) с параметрами Q0 = 0.167, Q = 10. Расчеты проведены на основе решений СЛАУ (17) с учетом определения (16). Как и следовало ожидать, алгоритм RK4 наиболее точно воспро- изводит частотную характеристику линейного резонатора. А вид фазочастотной характеристи- ки RK2 свидетельствует о неустойчивости чис- ленного

метода при

выбранной величине шага

to0A t = 2nQ0 = 1.047.

Переход в СЛАУ (17) к дискретному временному аргументу позволяет получить общий вид разностных уравнений движения ДВ-осциллятора:

У 1 [ n ] = A 11 У 1 [ n - 1] + A 12 У 2 [ n - 1] + X 1 [ n ],

У 2 [ n ] = A 21 У 1 Е n - 1] + A 22 У 2 [ n - 1] + X 2 [n ],

где входные воздействия x 1[ n ] и x 2 [ n ] на рекурсивную часть системы формируются трансверсальной подсистемой с повышенной частотой дискретизации. Блок-схема рекурсивной ДВ-системы (18) показана на рис. 4.

Структуру трансверсальной подсистемы нетрудно установить на основе выражений для где полуцелые значения дискретного времени означают, что выборка входного сигнала производится с удвоенной частотой дискретизации. Блок-схема подсистемы (19) изображена на рис. 5.

Отметим, что представления в форме ДВ-систем полезны при исследовании устойчивости численных алгоритмов. Так, основываясь на блок-схемах рис. 4 и рис. 5, можно утверждать, что устойчивость методов Рунге – Кутта при моделировании диссипативных осцилляторов определяется устойчивостью рекурсивной системы (18). А она устойчива при условии, что корни полинома

P ( z ) = 1 - ( A 11 + A 22 + A 12 A 21 ) z 1 + A 11 A 22 z 2 на комплексной плоскости z находятся в круге единичного радиуса и с центром в начале координат. Но, так как коэффициенты Aij являются функциями частоты Q 0 = K^A t /2п и добротности Q , условие нахождения в единичном круге связывает максимальный шаг интегрирования A t с параметрами осциллятора ® 0 и Q .

Заключение

При анализе погрешностей численных экспериментов по исследованию временных и частотных характеристик нелинейных резонансных систем полезно использовать представления численных алгоритмов в форме динамических систем с дискретным временем. На их основе показано, что импульсно-инвариантный метод (10) за счет однократного, а не четырехкратного вычисления нелинейных функций в уравнениях движения колебательных систем имеет большую вычислительную эффективность, чем близкий ему по точности метод Рунге – Кутта четвертого порядка. Но вычисления по RK4 позволяют более точно определять гармонический состав нелинейных колебаний. Однако наличие в схеме RK4 удвоенной частоты дискретизации затрудняет использование алгоритма в устройствах цифровой обработки сигналов.

Список литературы О дискретных моделях колебательных систем

- Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. М.: Физматлит, 2002. 320 с.

- Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. М.: Техносфера, 2006. 856 с.

- Зайцев В.В., Зайцев О.В., Никулин В.В. Интегральные модели автоколебательных систем // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2006. Т. 9. № 1. С. 53-57.

- Хайер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М.: Мир, 1990. 512 с.