О факторах роста экономики

Автор: Лукин Евгений Владимирович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 2 (32), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье показана необходимость новой наукоемкой индустриализации экономики России и усиления интеграции добывающего и обрабатывающего секторов народного хозяйства. Выявлены ключевые управляемые факторы и параметры неоиндустриального развития экономики. На основе математических расчетов доказано, что такое развитие требует стабильности рубля на протяжении долгосрочного периода (всего периода индустриализации), высокой эффективности капиталовложений и планово-регулируемой доли накопления. Приведены значения данных параметров для экономики России и Вологодской области за период с 2005 по 2014 год, сделан вывод, что при сохранении существующего положения вещей темпы экономического роста страны станут отрицательными. Для сравнения представлены значения аналогичных показателей за тот же период для развитой экономики США. Рассчитано, что для решения задачи удвоения ВВП страны к 2025 году (т. е. за 10 лет со среднегодовым темпом роста экономики в 7,5%) необходимо обеспечить сохранение покупательной силы рубля, эффективность капиталовложений - на уровне не менее 25%, долю накопления - не ниже 30% ВВП. Показано, что это позволит сделать только экономическая система, которая включает в себя методы планового воздействия на эти ключевые факторы экономического роста. На основе методологии межотраслевого баланса доказано, что требованиям и задачам модернизации экономики страны, проведения новой индустриализации отвечает особый системный вариант максимизации зарплаты работников и госбюджета, а также минимизации прибыли промежуточных переделов. Этим требованиям наиболее соответствует вертикально-интегрированная форма организации народного хозяйства. Как показывает практика, все известные ныне передовые достижения и эффекты высокотехнологичного прогресса реализуемы только в условиях единых вертикально интегрированных цепочек добавленной стоимости, в рамках экономики многоотраслевых национальных и транснациональных корпораций на базе смешанной, планово-интегрированной экономической системы, которая использует и косвенные, и прямые методы регулирования ключевых воспроизводственных пропорций, начиная с накопления капитала и его эффективности.

Экономический рост, факторы экономического роста, системный кризис, управляемые параметры экономического роста, неоиндустриализация, вертикальная интеграция, межотраслевой баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/14746412

IDR: 14746412

Текст научной статьи О факторах роста экономики

ЛУКИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ кандидат экономических наук, научный сотрудник, и. о. заведующего лабораторией моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий отдела проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

В статье показана необходимость новой наукоемкой индустриализации экономики России и усиления интеграции добывающего и обрабатывающего секторов народного хозяйства. Выявлены ключевые управляемые факторы и параметры неоиндустриального развития экономики. На основе математических расчетов доказано, что такое развитие требует стабильности рубля на протяжении долгосрочного периода (всего периода индустриализации), высокой эффективности капиталовложений и планово-регулируемой доли накопления. Приведены значения данных параметров для экономики России и Вологодской области за период с 2005 по 2014 год, сделан вывод, что при сохранении существующего положения вещей темпы экономического роста страны станут отрицательными. Для сравнения представлены значения аналогичных показателей за тот же период для развитой экономики США. Рассчитано, что для решения задачи удвоения ВВП страны к 2025 году (т. е. за 10 лет со среднегодовым темпом роста экономики в 7,5%) необходимо обеспечить сохранение покупательной силы рубля, эффективность капиталовложений – на уровне не менее 25%, долю накопления – не ниже 30% ВВП. Показано, что это позволит сделать только экономическая система, которая включает в себя методы планового воздействия на эти ключевые факторы экономического роста. На основе методологии межотраслевого баланса доказано, что требованиям и задачам модернизации экономики страны, проведения новой индустриализации отвечает особый системный вариант максимизации зарплаты работников и госбюджета, а также минимизации прибыли промежуточных переделов. Этим требованиям наиболее соответствует вертикально-интегрированная форма организации народного хозяйства. Как показывает практика, все известные ныне передовые достижения и эффекты высокотехнологичного прогресса реализуемы только в условиях единых вертикально интегрированных цепочек добавленной стоимости, в рамках экономики многоотраслевых национальных и транснациональных корпораций на базе смешанной, планово-интегри- рованной экономической системы, которая использует и косвенные, и прямые методы регулирования ключевых воспроизводственных пропорций, начиная с накопления капитала и его эффективности.

Экономический рост, факторы экономического роста, системный кризис, управляемые параметры экономического роста, неоиндустриализация, вертикальная интеграция, межотраслевой баланс.

Снижение значений ключевых макроэкономических показателей, ухудшение воспроизводственной структу-ры2 экономики России свидетельствуют о системном кризисе (подробно это было показано нами в [9]). По мнению ученых-экономистов [3-5; 7; 11-13], страна получит развитие и рост хозяйства только за счет осуществления новой, наукоемкой индустриализации.

Под новой индустриализацией (неоиндустриализацией) понимается исторически закономерный процесс развития производительных сил, который разворачивается после завершения в основном первой фазы индустриализации – электрификации. Он представляет собой вторую фазу индустриализации, т. е. автоматизацию и компьютеризацию производственного аппарата.

Социально-экономическая цель новой индустриализации заключается в создании народнохозяйственной системы автоматизированных машин, функционирующей в соответствии с принципами: трудосбережения; вертикальной интеграции; «точно вовремя»; безлюдно-сти; безотходности; рециркуляции ресурсов; воспроизводства человека и здоровой окружающей среды.

Качественной мерой новой индустриализации выступает прогрессивное изменение характера труда и структуры занятости, сопровождаемое сокращени- ем доли физического труда и увеличением доли умственного; становлением интеллектуального труда как массового и преобладающего; трудосбережением. Количественной мерой – удельный вес автоматизированных, оцифрованных рабочих мест в народном хозяйстве, прежде всего – в материальном производстве.

Базисным продуктом новой индустриализации являются микропроцессоры и микропроцессорные устройства. Исторически поворот к ней начался с микропроцессорной революции в 1970-х гг.

Непосредственный результат новой индустриализации состоит в достижении технотронного уровня развития производительных сил, основанного на технотронной триаде: совокупный работник – ЭВМ – автоматизированные средства производства. Социальный результат новой индустриализации воплощается в формировании основ нового общества, для которого на первом месте стоит воспроизводство человека и качества жизни, а не прибыли.

Подъем производительных сил на технотронный уровень развития гарантирует превращение науки в непосредственную производительную силу общества. Соответственно, вся совокупность отличительных признаков второй, технотронной фазы индустриализации суммируется в ее наукоемком характере, связанном с планомерным замещением трудоемких рабочих мест машиноемкими, трудосберегающими [1; 2].

Практическое осуществление новой индустриализации требует восстановления всех командных высот экономики в суверенной собственности, вертикально интегрированной формы организации народного хозяйства и плановых методов концентрации людских, материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития. Обоснованность этого подтверждается следующим. Как известно, мерой экономического роста служат темпы прироста реального ВВП:

Y + 1 - Y t g = —-- 100 % , (1)

Y t

где:

g – темп прироста ВВП (%);

Y t+i - ВВП (руб.);

Y t - ВВП предыдущего года (руб.); i - уровень инфляции (%).

Умножая числитель и знаменатель дроби на фонд накопления K t (руб.), получим следующее выражение:

g =

у

Y + 1 - Y

i

Y t

• Kt- - 100% = K t

у

Y + 1 - Y

i

K t

• K - 100%

Y t

Полученные множители есть ничто иное, как эффективность капиталовложе-ний3 Е (%) и доля накопления4 А (%):

E =

Y t + 1 i

- Y t

K t

K

; A = -t

Y t

Таким образом, согл; сно приведенным соотношениям, темпы прироста ВВП ( g ) прямо пропорциональны эффективности капиталовложений ( E), доле накопления ( A ) и обратно пропорциональны индексу-дефлятору ( i, инфляция учитывается при расчете эффективности капитальных вложений):

g = E • A • 100% (в сопоставимых ценах) (4)

-

3 Эффективность капитальных вложений – разность между объемом ВВП в текущих ценах, скорректированным на индекс-дефлятор, и объемом ВВП прошлого периода, деленная на величину фонда накопления.

-

4 Доля накопления – удельный вес капитальных вложений в ВВП.

Это те самые внутренние и фундаментальные параметры, которые должны быть объектом планового регулирования и управления. Согласно формуле экономического роста для максимизации темпов прироста экономики (ВВП) необходимо обеспечение:

– стабильности рубля на протяжение долгосрочного периода (всего периода индустриализации);

– высокой эффективности капиталовложений;

– планово-регулируемой доли накопления.

Реальные значения данных параметров для экономики России за период с 2005 по 2014 год представлены в таблице. Для более полного представления об их уровне приведены аналогичные данные по экономике крупного российского промышленного региона (Вологодской области) и развитой экономике США.

Как видно из этих данных, эффективность капитальных вложений в России (в том числе и в промышленных регионах) с каждым годом снижается. В 2014 г. она опустилась до 3,1%, что ниже уровня инфляции. Доля накопления при этом колеблется на уровне 21 – 22%, т. е. почти в полтора раза ниже, чем необходимо5. Такая ситуация приводит к замедлению темпа экономического роста. По итогам 2014 года он сократился до 100,6%. Согласно нашим расчетам, сохранение существующей ситуации приведет к падению ВВП на 5 – 6% уже по итогам 2015 года.

Для сравнения: высокая доля накопления и низкий уровень инфляции позволяют США даже при относительно невысокой (но при этом, что важно, стабильной)

5 Высокие темпы обновления основных фондов требуют высокой доли накопления в ВВП. Для примера, доля накопления в таких развивающихся странах, как Китай и Индия, составляет соответственно 48 и 36% от ВВП.

Таблица. Ключевые параметры роста экономики России, Вологодской области и США в 2005 – 2014 гг., %

|

Территория |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

Эффективность капиталовложений (Е), % |

||||||||||

|

РФ |

33,8 |

40,7 |

37,5 |

22,4 |

-38,6 |

19,9 |

19,2 |

15,0 |

6,1 |

3,1 |

|

ВО |

13,2 |

14,1 |

15,3 |

-13,1 |

-57,0 |

20,7 |

17,8 |

10,8 |

-20,9 |

н/д |

|

США |

8,5 |

6,8 |

4,7 |

-0,8 |

-8,0 |

7,1 |

4,6 |

6,3 |

4,3 |

6,9 |

|

Индекс-дефлятор ВВП (ВРП) (i), % к предыдущему году |

||||||||||

|

РФ |

119,3 |

115,2 |

113,8 |

118,0 |

102,0 |

114,2 |

115,9 |

107,4 |

105,0 |

107,2 |

|

ВО |

115,6 |

102,3 |

114,9 |

126,8 |

82,9 |

111,7 |

113,0 |

105,2 |

100,4 |

н/д |

|

США |

103,2 |

103,0 |

101,9 |

101,6 |

100,5 |

101,9 |

102,0 |

101,8 |

101,5 |

101,0 |

|

Доля накопления (А), % от ВВП (ВРП) |

||||||||||

|

РФ |

17,8 |

18,5 |

21,0 |

22,3 |

22,0 |

21,6 |

21,4 |

21,9 |

21,8 |

20,6 |

|

ВО |

32,6 |

32,5 |

31,7 |

26,0 |

26,0 |

26,0 |

36,2 |

42,5 |

21,5 |

н/д |

|

США |

37,9 |

37,9 |

37,4 |

37,1 |

35,5 |

34,8 |

34,6 |

34,7 |

34,3 |

34,2 |

|

Прирост (убыль) ВВП (ВРП) (g), % к предыдущему году |

||||||||||

|

РФ |

6,0 |

7,5 |

7,9 |

5,0 |

-8,5 |

4,3 |

4,1 |

3,3 |

1,3 |

0,6 |

|

ВО |

4,3 |

4,6 |

4,9 |

-3,4 |

-14,8 |

5,4 |

6,5 |

4,6 |

-4,5 |

н/д |

|

США |

3,2 |

2,6 |

1,7 |

-0,3 |

-2,9 |

2,5 |

1,6 |

2,2 |

1,5 |

2,4 |

|

Источники: Национальные счета России [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной |

статистики. – Режим |

|||||||||

|

доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_15 ; Input-Output Accounts Data [Electronic resource] / Bureau of Economic Analysis. – |

||||||||||

|

Available at : http://bea.gov/industry/io_annual.htm ; Расчеты автора. |

||||||||||

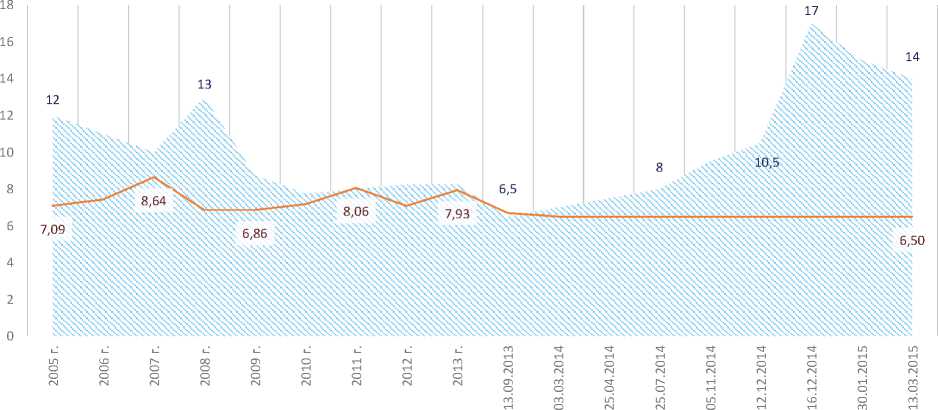

Размер учетной ставки ЦБ РФ (с сентября 2013 г. - ключевой)

Средняя рентабельность обрабатывающих производств

Рис. Р ентабельность обрабатывающих производств и процентная ставка в России, %

Источник: Национальные счета России [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_15

эффективности капиталовложений поддерживать рост экономики на уровне 2 – 3% в год.

Согласно расчетам, для решения задачи удвоения ВВП России к 2025 году (т. е. за 10 лет со среднегодовым темпом прироста экономики в 7,5%) необходимо обеспечить:

– сохранение или прирост покупательной силы рубля;

– эффективность капиталовложений на уровне не менее 25%;

– долю накопления – не ниже 30% ВВП.

В настоящее время потеря покупательной силы рубля составляет 7%, эффективность капиталовложений – 3,1% (в 8 раз ниже пороговой величины), доля накопления – 20,6% ВВП (в 1,5 раза ниже требуемой). Если учесть низкий уровень рентабельности реального сектора экономики и высокое значение ключевой ставки ЦБ РФ (рисунок), то имеем ситуацию, при которой [1]:

– капиталовложения являются не окупаемыми;

– выгоден отток капитала за рубеж даже при депозитных ставках там 1 – 2%;

– инвестиционная функция бюджета подорвана;

– эмиссионное кредитование экономики блокируется валютной либерализацией и беспрепятственным оттоком капитала за рубеж (дерегулированием);

– долговое кредитование является экономически бессмысленным: зарубежные займы нереалистичны из-за «мусорного» рейтинга, а внутренние – из-за вымывания инвестиционного спроса.

В результате в экономике страны сокращается величина капитальных вложений и ВВП России стремится к падению.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующая система управления экономикой не включает в себя методов планового воздействия на ключевые факторы экономического роста – эффективность капитальных вложений и долю суммарного накопления. И вопрос поиска источников роста экономики не теряет актуальности.

Согласно методологии национального счетоводства, ВВП, или конечный спрос ( У ), включает заработную плату v (выражает интерес работника); валовую прибыль 5 (интерес частного собственника) и государственный бюджет b (интерес совокупного, социального капитала) [8; 15]:

Y = v + s + b (5)

Следовательно, ВВП можно увеличивать за счет отдельных его элементов.

В настоящее время действует вариант с максимизацией прибыли промежуточного выпуска6 [1]:

[AX + (s → max)] + (v + b) → min = Х (6)

Однако такой вариант несовместим с максимизацией не только заработной платы, но и госбюджета (феномен офшо-ризации собственности и прибыли). Результаты функционирования такой экономической модели, приведенные выше, доказывают необходимость ее изменения.

Требованиям и задачам модернизации экономики страны, проведения новой индустриализации отвечает, прежде всего, курс на максимизацию зарплаты и госбюджета, а также минимизацию прибыли промежуточных стадий производства в составе Y. Основное уравнение межотраслевого баланса при этом принимает вид [1]:

AX + [( v + g ) → max + ( s → min)] = Х (7)

Этим требованиям более всего соответствует вертикально-интегрированная форма организации народного хозяйства. Как показывает практика7, все извест- ные ныне передовые достижения и эффекты высокотехнологичного прогресса реализуемы только в условиях единых вертикально интегрированных цепочек добавленной стоимости, в рамках экономики многоотраслевых национальных и транснациональных корпораций на базе смешанной, планово-интегрированной экономической системы, которая использует и косвенные, и прямые методы регулирования ключевых воспроизводственных пропорций, начиная с накопления капитала и его эффективности.

Для решения задачи проведения новой индустриализации России в соответствие с законом вертикальной интеграции, суть которого состоит в том, что промежуточные производства имеют нулевую рентабельность, следует запретить извлечение прибыли из промежуточного производства, допуская ее извлечение из производства конечной продукции [2]. Действительно, многоотраслевые корпорации извлекают прибыль не из производства средств производства, не из сырья и полуфабрикатов, а из производства продукции высших переделов. Нефтяные корпорации торгуют не нефтью, а продук- тами глубокой нефтепереработки; машиностроительные – не алюминием, медью, чугуном, сталью, а двигателями, станками, машинами, самолетами; электронные – не кремнием и редкоземельными металлами, а микропроцессорами и цифровой техникой.

Решение задачи неоиндустриализации России потребует осуществления общегосударственной программы вертикальной интеграции народного хозяйства. Основой экономики страны должны стать созданные государственные корпорации, имеющие в своем составе технологически сопряженные производства средств производства.

Таким образом, проведение новой наукоемкой индустриализации, направленной на усиления интеграции добывающего и обрабатывающего секторов народного хозяйства, позволит преодолеть системный кризис в экономике России. Ключевыми управляемыми факторами неоин-дустриального развития экономики при этом должны стать обеспечение должного уровня эффективности капиталовложений и доли накопления, а также поддержание покупательной силы рубля.

Список литературы О факторах роста экономики

- Губанов, С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция (о формуле развития России) /С. Губанов//Экономист. -2008. -№ 9. -С. 3-27.

- Губанов, С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция /С. С. Губанов. -М.: Книжный мир, 2012. -224 с.

- Губанов, С. С. Системный кризис и выбор пути развития России /С. С. Губанов//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 2 (38). -С. 23-41.

- Ильин, В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции рыночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия-2020: проблемы реализации : монография/В. А. Ильин, А. И. Поварова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -188 с.

- Каменик, Л. Экономика будущего и замкнутый ресурсный цикл /Л. Каменик//Экономист. -2015. -№ 3. -С. 32-41.

- Коссов, В. В. Межотраслевой баланс /В. В. Коссов. -М.: «Экономика», 1966. -224 с.

- Кучуков, Р. Модернизация экономики: проблемы и задачи /Р. Кучуков//Экономист. -2010. -№ 1. -С. 20-29.

- Леонтьев, В. В. Межотраслевая экономика /В. В. Леонтьев. -М.: Экономика, 1997. -479 с.

- Лукин, Е. В. Параметры технологического развития экономики России /Е. В. Лукин//Вопросы территориального развития. -2015. -№ 7 (27). -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=5245

- Национальные счета России /Федеральная служба государственной статистики. -Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_15

- Сухарев, О. Реиндустриализация России: возможности и ограничения /О. Сухарев//Экономист. -2013. -№ 3. -С. 6-12.

- Сухарев, О. С. Экономическая политика и развитие промышленности /О. С. Сухарев. -М.: Финансы и кредит, 2011. -216 с.

- Ускова, Т. В. Управление устойчивым развитием региона : монография/Т. В. Ускова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. -355 с.

- Input-Output Accounts Data /Bureau of Economic Analysis. -Available at: http://bea.gov/industry/io_annual.htm

- Raa, T. The Economics of Input-Output Analysis /T. Raa. -Cambridge: Cambridge University Press, 2005. -212 p.