О геолого-геоморфологических и палеонтологических поисковых признаках, определяющих перспективность обнаружения памятников палеолита в Нижнем Приобье

Автор: Зольников И.Д., Постнов А.В., Анойкин А.А., Резвый А.С., Макаров С.С., Выборнов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Палеонтологические находки и отсутствие геологических препятствий продолжают оставаться главными основаниями возможности заселения человеком севера Западной Сибири позднее 90 тыс. л.н. В ходе полевых исследований 2019 г. на правобережье Оби от с. Лопхари до п. Питляр была собрана представительная коллекция мамонтовой фауны, свидетельствующая о том, что эта территория в позднем плейстоцене была благоприятной для крупных млекопитающих. В составе находок есть кости шерстистого мамонта, северного оленя, шерстистого носорога, лошади, бизона, овцебыка, лося. Сводный геологический разрез четвертичных отложений изучаемой территории, составленный по авторским данным и сведениям предшественников, представляет последовательность слоев с тазовским гляциокомплексом в основании, в которой врезаны верхнечетвертичные аллювий и ледниково-озерные отложения. Они, в свою очередь, перекрыты субаэральным комплексом, включающим эоловые отложения, делювий, солифлюксий, палеопочвы. Обновлены представления о генезисе слоя, включающего костеносные отложения в разрезе у с. Лопхари: субаэральный (а не пойменно-аллювиальный) комплекс, формирование которого началось 50 тыс. л.н. Новейшие геологические наблюдения позволяют существенно оптимизировать поиск участков, перспективных для обнаружения стратифицированных памятников палеолита. Находки мегафауны в сочетании с бечевниковыми находками артефактов палеолитического облика позволяют прогнозировать возможность существования культурных слоев залегающих in situ в отложениях прибрежных обрывов, а также в слоях гравийно-галечного перлювия, погребенных в аллювии. Вместе с тем установлено, что высотные уровни прибрежных площадок далеко не всегда могут служить точным индикатором возраста вскрытых в береговых обнажениях отложений и, соответственно, определять перспективность поиска в них памятников палеолита.

Обь, палеолит, палеонтология, палеогеография

Короткий адрес: https://sciup.org/145145550

IDR: 145145550 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.116-122

Текст научной статьи О геолого-геоморфологических и палеонтологических поисковых признаках, определяющих перспективность обнаружения памятников палеолита в Нижнем Приобье

За последние десятилетия время первоначального заселения севера Западной Сибири и Субарктики неоднократно отодвигалось в прошлое в связи с обнаружением таких археологических и палеонтологических находок, как усть-ишимский человек, мамонт из Сопочной Карги, волк со стоянки Бунге-Толь/1885, а также открытием стоянок Янская, Лу-говское, Комудваны [Питулько, 2006; Величко и др., 2014; Макаров, Резвый, 2018]. На сегодняшний день выявлено присутствие древнего человека в высоких широтах Сибири начиная с 45 тыс. л.н. [Пи-тулько, 2016]. При этом облик единичных находок артефактов на отмелях рек позволяет относить их к среднему палеолиту, т.е. не исключает проникновение на эту территории человека ранее MIS 3 [Хлобыстин, 1973; Погодин, 2000].

Не является преувеличением констатация того, что трансформации наших представлений о начальном заселении субарктических районов Западной Сибири и миграций палеолитического человека целиком зависят от постоянно обновляющегося фактического палеонтологического и археологического материала. В частности, отсутствие антропологических находок на этой территории оставляет открытой дискуссию о том, кто же именно был первопоселенцем Сибирского Севера – неандертальцы или люди современного типа. Наиболее древние радиоуглеродные даты, близкие к запредельным, с самых северных из известных археологических объектов получены не по стратифицированным комплексам, а по случайным находкам фаунистических остатков, на которых были зафиксированы следы от орудий древних охотников (Соп-Каргинский мамонт и Бунге-Тольский волк). В условиях недостатка фактических данных особое значение приобретают актуальные палеогеографические и стратиграфические построения, которые определяют временные и территориальные рамки существования позднеплейстоценовых ландшафтов, благоприятных для обитания крупных степных копытных и, как следствие, охотившихся на них людей.

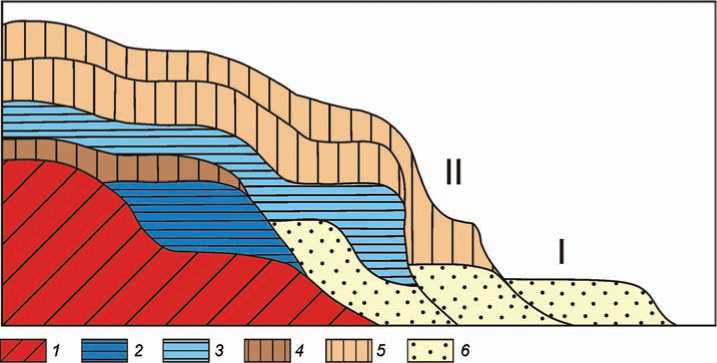

На основе современных стратиграфических и палеогеографических представлений [Астахов, 2009; Астахов, Назаров, 2010; Астахов, Свендсен, 2008], а также полевых исследований авторов статьи [Зольников и др., 2018], принципиальную схему взаимоотношений верхнечетвертичных отложений правобережья нижней Оби (от Казым-мыса до Питляра) можно представить следующим образом (см. рисунок ). Геологическим репером, залегающим в основании верхнечетвертичной толщи, является тазовский гляциокомплекс (MIS 6), включающий как морены, так и водно-ледниковые осадки. Его формирование завершило сь ок. 130 тыс. л.н. На правобережье Оби этот гля-циокомплекс обычно имеет двучленное строение: внизу слабовалунная основная морена (валуны и гальки редко превышают 1–2 % от объема морен), а сверху ленточноподобное слоистые осадки ледниково-подпрудных озер.

Собственно, верхнечетвертичная толща, как правило, начинается с аллювия (возраст – 130– 100 тыс. л.н.), который к северу (на Ямале и Гыдане) замещается морскими отложениями бореальной трансгрессии (MIS 5е). В районах, расположенных южнее Сопкейских гряд (севернее Сопкей-ских гряд распространены морены и погребенные глетчерные льды), стратиграфически выше залегают флювиогляциальные пески, а в исследуемом районе, т.е. южнее Салехарда, – варвиты леднико-во-подпрудного бассейна верхнего неоплейстоцена с абсолютными отметками кровли не более 60–70 м и возрастом в интервале 90–60 тыс. л.н., что соответствует стадии MIS 4 и холодным подстадиям MIS 5 (d, b). Позднее 60 тыс. л.н. начинается речное врезание в ледниково-озерные варвиты и подстилающие их отложения, формирование надпойменной террасы II. Одновременно на водораздельных территориях происходит накопление покровного ком-

Модель взаимоотношений четвертичных отложений правого берега нижней Оби.

1 – тазовская морена; 2 – тазовские ленточные глины; 3 – раннезырянские ленточные глины; 4 – раннезырянский субаэральный комплекс; 5 – субаэральный комплекс времени MIS 4, 3, 2; 6 – верхнечетвертичный аллювий.

плекса, включающего в себя лессы, перевеянные пески, палеопочвы, солифлюксий и мелкие термокарстовые озера. Примерно 25 тыс. л.н., во время последнего глобального похолодания (MIS 2), происходит нарастание аридизации и начинается формирование надпойменной террасы I. На субаэральных поверхностях в это время активно накапливается покровный комплекс отложений. В позд-неледниковье (15–11 тыс. л.н.) климат становится более теплым. В голоцене формируется пойма, а на междуречьях активизируется термокарст, формируются солифлюкционные, озерные, болотные отложения и современные почвы.

При этом геоморфологически однозначно на топокартах, космоснимках и цифровых моделях рельефа читается только пойменная терраса, а различия в рельефе между первой и второй надпойменными террасами не столь очевидны. Это обусловлено тем, что высота площадок послеледниковых речных террас определяется мощностью покрывающего аллювий субаэрального комплекса. Следует отметить, что у первой надпойменной террасы обычно толщина аллювия больше и субаэральный покров меньше, а у второй надпойменной террасы наоборот. Кроме того, под сниженными пологими поверхностями могут залегать эрозионные останцы среднечетвертичных отложений или же озерно-ледниковые ритмиты первого верхнечетвертичного оледенения. Поэтому высотные уровни прибрежных площадок далеко не всегда могут служить точным индикатором возраста вскрытых в береговых обнажениях отложений и, соответственно, определять перспективность поиска в них памятников палеолита.

Согласно современным представлениям [Величко и др. 2014; Питулько, Каспаров, 1988], 118

в рационе охотников позднего палеолита на севере Евразии доминировали бизоны, лошади, северные олени с небольшим вкладом рыб и птиц. Олени составляли 2/3 рациона и добывались в весеннелетний период. Мамонты добывались в основном как источники сырья в условиях дефицита дерева. Помимо этого, ко сти мамонтов собирались и приносились древними людьми на стоянки. Особо отметим, что самые северные для Оби из известных на сегодняшний день палеолитических стоянок с инситными артефактами – Луговское и Комуд-ваны – найдены на участках с массовыми скоплениями ископаемой мегафауны [Макаров, Резвый, 2018]. Таким образом, на изучаемой территории места с повышенной концентрацией ко стных о статков мегафауны являются одним из признаков для обнаружения стоянок палеолитического человека.

В ходе экспедиционных исследований 2019 г. на отмелях правобережья Оби от Золотого мыса до п. Питляр собрана представительная коллекция ко стных о статков мегафауны: шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) – 86 шт.; северный олень (Rangifer tarandus) – 4 шт.; шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) – 9 шт.; лошадь (Equus sp.) – 7 шт.; бизон (Bison sp.) – 5 шт.; овцебык (Ovibos moschatus?) – 3 шт.; лось (Alces alces) – 1 шт. Учитывая остатки мегафауны, собранные авторами в предшествующие годы [Зольников и др., 2018], и палеонтологические материалы, опубликованные другими исследователями, можно сделать вывод о том, что фактически у всех береговых обрывов с высотой от 7–10 м и выше, на бечевнике с интервалом ок. 100–300 м встречаются единичные находки ископаемой мегафауны. В отдельных местах эти находки более концентрированы, но массовых скоплений типа «мамонтовых кладбищ» не обнаружено.

Все без исключения находки каменных артефактов палеолитического облика на бечевниках нижней Оби сопровождаются местонахождениями мегафауны. Изначальным источником археологического и палеонтологического материала являются отложения субаэрального комплекса. В этом отношении интересно геологическое строение четвертичных отложений в районе п. Лопхари, где были проведены детальные полевые исследования 2019 г., имевшие основной задачей поиск культурного слоя. В распоряжение авторов статьи местным жителем с. Лопхари Ростиславом Леонтьевичем Русмиленко была передана бедренная кость шерстистого мамонта ( Mammuthus primigenius ), найденная им в основании разреза на уровне ископаемой почвы. Ранее отложения, которые перекрывают палеопочву, были проинтерпретированы нами как пойменный аллювий, преобразованный солифлюкционными процессами [Там же]. Расчистки 2019 г. позволили уточнить предварительную интерпретацию. Приведем описание разреза.

Лопхари. Шурф-1. 64,98278° с.ш., 65,76150° в.д. (±3 м). 2 × 2 × 1,7 м. 20 м по азимуту 250° от расчистки «Лопхари, расчистка-1». Сверху вниз от дневной поверхности в стратиграфической последовательности вскрыты:

0,0–0,25 м. Слой 1: темно-серый до черного гумусированный песок, современная почва, мощность – до 0,25 м.

0,25–1,3 м. Слой 2: палево-бурый песок алев-ритистый с фрагментарно проявленной параллельной слоистостью делювиального типа, нарушенной мелкими солифлюкционными текстурами, встречаются редкие маломощные линзы гумуса, делювий, мощность – 1,1 м.

1,3–2,0 м. Слой 3: палево-бурый неслоистый алевропесок, кровля неровная с солифлюкцион-ными затеками, генезис – эоловый, видимая мощность – 0,7 м.

Разрез продолжен в расчистке «Лопхари. Расчистка-1».

Лопхари. Расчистка-1. 64,98265° с.ш., 65,76213° в.д. (±3 м). Расчищена стенка берегового обрыва от бровки бечевника до бровки обрыва. Протяженность – 15,6 м, глубина от дневной поверхности 7,1 м, азимут простирания стенки – 45° в.д. Продолжается разрез, вскрытый шурфом.

2,0–4,5 м. Слой 3: палево-бурый неслоистый алевропесок, генезис – эоловый, мощность слоя с учетом шурфа – 3,2 м (дается по центральной части зачистки). Мощность меняется в разных местах зачистки по горизонтали (от 2,6 до 4,2 м) из-за того, что подошва слоя деформирована крупными клиньями – псевдоморфозами по повторно-жильным льдам – по всей видимости эпигенетическим. Клинья выполнены материалом слоя 3.

4,5–6,4 м. Слой 4: параллельное переслаивание серого с буроватым оттенком алевритового песка и темно-серого гумусированного песка. Слоистость нарушена солифлюкционными текстурами. Первоначальная слоистость участками деформирована и «растаскана» на пятна и линзы. Слой рассечен вертикальными клиньями толщиной до 1 м. Генезис – солифлюксий. Мощность слоя меняется от 1,1 до 2,2 м, а в центральной части расчистки составляет 1,9 м.

6,4–6,7 м. Слой 5: темно-серый до черного гумусированный песок. Гидроморфная пойменная палеопочва, деформирована рассекающими ее клиньями, мощность – 0,2–0,3 м.

6,7–7,1 м. Слой 6: параллельное субгоризонтальное переслаивание песков серых алеврити-сто-пелитистых, светло-серых мелкозернистых, иногда рыжих за счет ожелезнения. В основании мелкие прослои серого тяжелого суглинка. Слоистость деформирована солифлюкционными (пологие складки) и криогенными (мелкие клинья) процессами. Генезис – пойменный аллювий, видимая мощность – 0,4 м.

Лопхари. Расчистка-1 А. 64,96257° с.ш., 65,76022° в.д. (±4 м). В сотне метров от расчистки 1 расчищена нижняя часть стенки берегового обрыва со слоями 4–2, протяженность – 1,4 м.

Кроме палеопочвы слоя 5 (на уровне которой, по словам местных жителей, при весеннем подмыве берега из стенки яра «появлялись мамонтовые кости»), отмечаются две солифлюкционно преобразованных палеопочвы в слое 4 на уровне 1,8 и 2,7 м. Текстурный облик слоя 4 свидетельствует о его изначально субаэральном, а не пойменно-аллювиальном генезисе, как это нами предполагалось ранее. Более темный цвет, тяжелый гранулометрический состав по сравнению с перекрывающим слоем 3, имеющим лессовидный облик, косвенно свидетельствуют о возрасте слоя 4, сопоставимом с MIS 3, а более светлых перекрывающих слоев 2 и 3 – с MIS 2. Ранее в обнажениях низких ступеней рельефа субширотного Приобья С.К. Кривоноговым [2009] были описаны темный «каргинский гидроморфный лесс» и светлый «сартанский криоморф-ный лесс», которые существенно различаются па-леоклиматическими обстановками формирования. В частности, разными были условия увлажненности дневной поверхности, на которую ложился субаэральный покров, что нашло отражение в литологическом облике лессовидных навеянно-пере-веянных отложений.

Предварительным свидетельством времени формирования слоев 4 и 5 может служить дата с возрастом 50 тыс. л.н., полученная из ископаемой почвы слоя 5 в ЦКП «Геохронология кайнозоя» (г. Новосибирск). Однако окончательные выводы о возрасте вряд ли можно делать по одной дате со значением, близким к запредельному. В 2019 г. для уточнения возраста отложений из двух других палеопочв также были отобраны образцы на радиоуглеродное датирование. Вместе с тем мощность субаэрального покрова и наличие в его составе трех палеопочв все же позволяет с высокой степенью вероятности предполагать, что его формирование происходило примерно на протяжении последних 50 тыс. лет.

Разрез с. Лопхари интересен тем, что субаэральный комплекс отложений начинается в самой нижней части обнажения. Аллювиальные отложения вскрываются не более чем на 0,5 м и уходят под бровку бечевника. Фактически основная часть 5–7 метровой террасы представлена навеянными, перевеянными и делювиальными отложениями. При этом нижняя ископаемая почва, к которой, вероятнее всего, приурочена мегафауна, находится на глубине ок. 6 м от дневной поверхности. Таким образом, мы имеем в стратиграфическом понимании тело надпойменной террасы II, но с гипсометрическим уровнем, который соответствует надпойменной террасе I и с выполнением самого геологического тела не аллювием, а субаэральными отложениями. Такая ситуация еще раз подчеркивает тот факт, что геоморфологические уровни пологих площадок рельефа в Нижнем Приобье однозначного стратиграфического значения не имеют, а потенциально культурный слой может залегать на глубине, превышающей возможную для обычной безопасной шурфовки в алевропесчаных грунтах.

В 2019 г. расчистками и шурфами в районе с. Лопхари и на прилегающей территории культурный слой эпохи палеолита не обнаружен, несмотря на то что на берегу в основании обнажений ранее были зафиксированы каменные артефакты палеолитического облика и остатки мегафауны. Жители села в ходе опросов рассказали, что за последние 20–30 лет неоднократно проявлялась обусловленная весенними паводками прибрежно-волноприбойная деятельность, которая привела к отступлению берега на несколько десятков метров. Это свидетельствует о том, что значительная часть культурного слоя могла быть уничтожена, поскольку палеолитические памятники на низких террасах большинства крупных сибирских рек занимают прибровочные полосы шириной, редко превышающей 50 м. Соответственно, каменные артефакты и находки мегафауны на отмелях под обрывами, подвергавшимися интенсивным оползням и абразии, могут быть свидетельствами уничтоженных культурных слоев, а не только поисковыми критериями по их обнаружению. Возможно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие положительного результата при интенсивных поисках стратифицированного памятника расчистками и шурфами в районе с. Лопхари в 2019 г.

Тем не менее субаэральные отложения, покров-но залегающие на нижележащих ледниковых, ледниково-озерных, озерных, аллювиальных отложениях, являются основным источником о статков мегафауны и каменных артефактов, поднимаемых с бечевниковых отмелей Оби и ее притоков. В этом отношении интересна находка бивня мамонта на бечевнике правого берега Оби в 12 км севернее п. Хашгорт. На бивне присутствуют следы «насечек» и «порезов» предположительно антропогенного происхождения (устное сообщение Л.В. Зоткиной). При этом следует отметить, что сам бивень имеет «свежий вид», т.е. вероятно не подвергался процессам длительного переотложения и выветривания, находясь в погребенном состоянии после смерти животного до отмывки весной 2019 г.

Благодаря расспросам местных жителей, выяснилось, что кости и бивни мамонтов неоднократно обнаруживались на песчаных отмелях островов при низких уровнях воды осенью. При этом в местах таких находок нередко кости и бивни поднимаются фактически ежегодно. Известно, что зубы мамонтов разрушаются при длительном переносе. Соответственно, существуют местонахождения мегафауны в аллювии, которые захоронены в непосредственной близости от мест гибели животных. В этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что на западных предгорьях Урала есть несколько палеолитических памятников, локализованных в аллювиальных толщах [Свендсен и др., 2008], что несколько противоречит традиционной парадигме поисков палеолита.

Например, культурный слой (ко сти мегафауны и артефакты) Мамонтовой Курьи находится в основании песчано-гравийного слоя мощностью до 1,4 м, который перекрыт двухметровой пачкой косослоистых песков руслового аллювия, наращиваемой аллювиальной пачкой переслаивающихся песка и алеврита мощностью 4 м; еще выше залегают отложения субаэрального покровного комплекса мощностью более 5 м [Астахов, Свендсен, 2008]. При этом культурный слой находится фактически на меженном уровне реки, в результате чего не доступен большую часть сезона. Именно осенью на низких уровнях воды на берегах нижней Оби и ее притоков появляется достаточно большое количество остатков мегафауны, что используется местными резчиками по кости для пополнения сырьевой базы кустарных промыслов.

Другим примером может служить памятник Лу-говское, костеносные и артефактсодержащие отложения которого находятся фактически ниже уровня поймы [Макаров, Резвый, 2009]. Сама пойма как геоморфологический объект является достаточно однородной, однако отложения, которые залегают непосредственно под ее поверхностью, могут существенно различаться и по генезису, и по возрасту, в частности они могут являться останцами субаэральных супесей и суглинков верхнеплейстоценового возраста. На протяжении позднего плейстоцена река неоднократно возвращалась к современному уровню, а временами и врезалась на большую глубину. Поэтому не исключено, что часть палеолитических стоянок может быть расположена на уровне межени или несколько ниже.

Таким образом, по результатам полевых исследований низовьев Оби 2017–2019 гг. можно с уверенностью говорить о находках артефактов палеолитического облика на прибрежных отмелях от п. Казым-мыс до п. Питляр. На этой же территории в значительном количестве встречаются о статки мегафауны. В некоторых местонахождениях фаунистические остатки образуют повышенные концентрации, что приводит к находкам мегафауны в одних и тех же местах фактически каждый сезон. Анализ геолого-геоморфологического контекста местонахождений мегафауны и артефактов позволяет предположить, что источником подъемного материала служат не только субаэральные эоловые супеси, суглинки, пески, слагающие верхнюю, покровную часть разрезов береговых обнажений, но и грубообломочные слои аллювия, залегающие в основании береговых разрезов или на песчаных отмелях современных островов, лишенных субаэрального покрова.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-20002). Авторы искренне благодарны за поддержку и помощь в работе М.С. Темирбаеву, Ю.Ф. Коневу, Р.Л. Русмиленко, А.Г. Бруснициной и С.Г. Попову.

Список литературы О геолого-геоморфологических и палеонтологических поисковых признаках, определяющих перспективность обнаружения памятников палеолита в Нижнем Приобье

- Астахов В.И. Средний и поздний неоплейстоцен ледниковой зоны Западной Сибири: проблемы стратиграфии и палеогеографии // Бюл. комиссии по изучению четвертичного периода. – 2009. – № 69. – С. 8–24.

- Астахов В.И., Назаров Д.В. Стратиграфия верхнего неоплейстоцена севера Западной Сибири и ее геохронометрическое обоснование // Региональная геология и металлогения. – 2010. – № 43. – С. 35–37.

- Астахов В.И., Свендсен Й.И. Природная обстановка первоначального заселения Приуральского севера // Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики. – М.: ИГ РАН, 2008. – С. 98–106.

- Величко А.А., Васильев С.А., Грибченко Ю.Н., Куренкова Е.И. Этапы первичного освоения человеком Арктики и Субарктики // Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной чреды. – М.: Геос, 2014. – С. 422–446.

- Зольников И.Д., Выборнов А.В., Картозия А.А., Постнов А.В., Рыбалко А.Г. Рельеф и строение четвертичных отложений нижней Оби в связи с перспективами поиска палеолитических объектов // Археология Арктики. – Салехард: Науч. центр изучения Арктики, 2018. – Вып. 5. – С. 30–38.

- Кривоногов С.К. Проблема интерпретации отложений низких террас р. Оби (Западная Сибирь) // Бюл. комиссии по изучению четвертичного периода. – 2009. – № 69. – С. 106–115.

- Макаров С.С., Резвый А.С. Освоение территории центра Западной Сибири в позднем плейстоцене (по материалам стоянки Луговское) // Уфимский археол. вестн.: сб. науч. ст. – 2009. – Вып. 9. – С. 22–27.

- Макаров С.С., Резвый А.С. Стоянка Комудваны – новый памятник палеолитической эпохи в среднетаежной зоне Западно-Сибирской равнины // Человек и Север: Антропология, археология, экология: мат-лы всерос. науч. конф. – Тюмень: Фед. исслед. центр Тюм. науч. центр СО РАН, 2018. – Вып. 4. – С. 143–149.

- Питулько В.В. Палеолитическая Янская стоянка // Современные проблемы археологии России: мат-лы Всерос. археол. съезда (23–26 октября 2006 г., Новосибирск). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. 1. – С. 134–136.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в Арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. – Калининград: РОСДОАФК, 2016. – Вып. 3. – С. 91–116.

- Питулько В.В., Каспаров А.К. Древние охотники высокоширотной Арктики: материальная культура и стратегия жизнеобеспечения // Археологические вести. – 1988. – № 5. – С. 55–71.

- Погодин А.А. К проблеме изучения первоначального заселения Севера Западной Сибири // Древности Ямала. – Екатеринбург; Салехард, 2000. – Вып. 1. – С. 68–78.

- Свендсен Й.И., Павлов П., Хегген Х., Мангеруд Я., Хуфтхаммер А.К., Робрукс В. Природные условия плейстоцена и палеолитические стоянки на севере западного склона Уральских гор // Путь на Север: окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики. – М.: ИГ РАН, 2008. – С. 79–96.

- Хлобыстин Л.П. О древнем заселении Арктики // КСИА. – 1973. – № 136. – С. 11–16.