О группе средневековых курганов бассейна верховий Кубани

Автор: Дружинина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обобщающий анализ антропологических и археологических материалов из группы курганских кладбищ, исследованных на реке Верхняя Кубань. Автор приходит к выводу, что в предгорьях Карачаево-Черкесской республики многонациональное население появилось в XIV-XV вв. ОБЪЯВЛЕНИЕ. Его ядро, очевидно, было сформировано оседлыми половцами, а другая часть подразделения состояла из новичков с северо-западного Кавказа - абазинов или адыгов с участием Центрально-азиатского компонента, связанного с его происхождением, с монгольским нашествием 13 в. Антропологический материал указывает на процесс популяционной метализации, что подтверждается археологическими данными, а именно смешанным и единым характером материальной и духовной культуры, сформированной на основе разных этнических групп.

Карачаево-черкесия, половцы, адыги, золотая орда, погребальный обряд, погребальный инвентарь

Короткий адрес: https://sciup.org/14328456

IDR: 14328456

Текст научной статьи О группе средневековых курганов бассейна верховий Кубани

Курганные могильники эпохи позднего средневековья, расположенные в верховьях Кубани и в бассейнах Большого и Малого Зеленчуков, привлекают внимание исследователей уже многие десятилетия. Со времен путешествия по Кавказу братьев Нарышкиных в конце 60-х гг. XIX в. и вплоть до рубежа 40–50-х гг. ХХ в. их изучение ограничивалось выявлением, описанием и фиксацией на археологической карте Карачая ( Павлов , 1926. С. 233–264; Алексеева , 1988. С. 68).

Стационарные археологические исследования этой группы памятников начала Т. М. Минаева. В 1949 г. и начале 1950-х гг. ею были раскопаны 8 курганов могильника в верховьях р. Байтал-Чапкан и 3 насыпи в устье этой реки, а также один курган в устье р. Кара-Бежгон (далее – могильник Кара-Бежгон) (Минаева, 1954а. С. 280–291; 1954б. С. 291–296). В 1952–1954 гг. Е. П. Алексеева проводила работы на курганных могильниках в школьном дворе аула Жако (далее – могильник Жако) и в ауле Бесленей (Алексеева, 1959. С. 68–70). В 1976 г. Х. Х. Биджиев раскопал небольшой средневековый курган, расположенный в группе насыпей более ранних эпох у аула Кубина (Биджиев и др., 1977. С. 89), а в 1982 г. – одну насыпь севернее аула Красный Восток (Биджиев, 1984. С. 110, 111). В 1977 г. Г. Х.-У. Текеев продолжил изучение курганного могильника в устье р. Байтал-Чапкан, начатое Т. М. Минаевой (Текеев, 1978а. С. 144, 145; 1978б. С. 90, 91; Алексеева, 1983. С. 92). Из 47 насыпей могильника было раскопано 13. В 1982 г. Г. Х.-У. Текеев исследовал два кургана на правом берегу р. Кубань у с. Важный (Текеев, 1984. С. 135).

На этапе первоначального изучения данной группы курганных могильников они были отнесены исследователями к кругу погребальных памятников адыгов: «Вопрос об этнической принадлежности изучаемых нами могильников не представляет больших затруднений. Территория распространения могильников, характер погребального обряда, состав и формы погребального инвентаря не оставляют сомнения в том, что памятники эти принадлежат кабардино-черкесской народности» ( Минаева , 1954б. С. 302). С кабардинцами связывалось происхождение могильников Жако, Кара-Бежгон, у а. Кубина ( Алексеева , 1971. С. 184, 185); с западными адыгами, предположительно бесленеевцами, – могильник в верховьях р. Байтал-Чапкан, Бесленеевский ( Алексеева , 1971). В дальнейшем уже все курганные группы эпохи средневековья, расположенные по верховьям Кубани и Зеленчукам, в том числе и те, которые были обнаружены в ходе археологических разведок, но не раскапывались, были отнесены к числу кабардинских могильников ( Нагоев , 2000. С. 25, 26, 32, 33. Карта). Не противоречила «адыгской» версии происхождения верхнекубанских курганов и датировка рассматриваемых памятников, устанавливаемая в рамках XIV–XVI вв.

Аргументами для адыгской атрибуции памятников послужили общие признаки погребальной обрядности, фиксированные на материалах адыгских курганов Закубанья, Кабардино-Балкарии и верхнекубанских погребений. Среди общих черт исследователи называли возведение курганной насыпи над одиночным погребением, захоронения в гробах, западную ориентировку и положение умершего вытянуто на спине, наличие угля в погребении и насыпи, а также «остатков тризны в виде разбитых глиняных сосудов в насыпи кургана и почти полное отсутствие следов “загробной” пищи» ( Минаева , 1954б. С. 300; Алексеева , 1971. С. 184, 185).

Однако при формировании концепции адыгского происхождения рассматриваемой группы курганных могильников исследователями не были учтены параллели погребальному обряду и вещевому комплексу, выявленные в десятках памятников средневековых кочевников евразийских степей, в том числе и в половецких погребениях XII–XIV вв. ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 120–124, 129–131; Степи Евразии… 1980. С. 258. Рис. 82). Последнее обстоятельство особенно важно в связи с тем, что на территории Карачаево-Черкесии обнаружены памятники, которые исследователи относят к половецким ( Минаева , 1964. С. 167–171, 184–188; Батчаев , 1980. С. 82), в том числе курганные могильники, отразившие процесс седентеризации кочевников. К числу последних принадлежат курганы XIV–XVI вв. из Уллу-Камского ущелья ( Сысоев , 1904. С. 154–158;

Алексеева , 1971. С. 171, 172, 350. Табл. 39). Они представляли собой земляные насыпи с высоким кромлехом либо насыпи из камня. Погребенных хоронили в простых земляных могилах, в деревянных гробах или в конструкциях из двух полуколод. Ориентировка западная. Заметим, что в этих курганах не выявлены предметы конской упряжи ( Алексеева , 1971). Весьма близки Уллу-Камским курганам по особенностям обряда и составу инвентаря погребения Карт-Джурского могильника ( Там же . С. 171; Биджиев , 1979. С. 5–15). Для них также характерны захоронения в ямах, в колодах, западная ориентировка умерших. Невысокие земляные насыпи Карт-Джурта обложены по основанию одним рядом камней.

Многочисленные адыго-половецкие параллели в погребальном обряде и инвентаре значительно затрудняют задачу этнокультурной атрибуции верхнекубанских курганов. Принципиально важную роль в ее решении приобретают антропологические исследования. К сожалению, подобные исследования проводились лишь на небольшом материале двух рассматриваемых могильников: Жако и в верховьях р. Байтал-Чапкан1 ( Алексеев , 1961. С. 208–220. Таблицы). Но, тем не менее, результаты оказались очень выразительными.

Мужские черепа из могильников Жако и верховьев р. Байтал-Чапкан заметно отличаются от черепов из могильников Северо-Восточного Причерноморья и Пятигорья: нос у мужчин верхнекубанской группы выступает меньше, переносье ниже, лицо в нижней части менее профилировано, скуловой диаметр, поперечный диаметр черепной коробки и черепной указатель больше. Возможным объяснением обособленности черепов из вехнекубанских могильников В. П. Алексеев полагал наличие в составе населения, оставившего эти памятники, монголоидной примеси ( Там же . С. 212, 214, 215, 219).

Но и сама группа черепов из могильников Жако и верховий р. Байтал-Чапкан, по наблюдениям М. Б. Медниковой2, демонстрирует заметное разнообразие. При сравнении индивидуальных мужских значений в погребениях обоих могильников обращает на себя внимание высокий уровень полиморфизма, прежде всего в форме черепной коробки (выявлены представители разных краниологических вариантов – от кругло- и широкоголовых до крайне длинноголовых), что может указывать на смешанное происхождение групп. Ширина лба, степень выступания носа и горизонтальная профилировка верхнекубанских черепов также сильно варьируют. При этом проявляется достаточная близость отдельных черепов из разных могильников, например из кургана 1 в верховьях р. Байтал-Чапкан и из к. 3 могильника Жако. Напротив, погребенный из п. 2 к. 7 могильника Жако выделяется благодаря долихокрании и ширине лба.

Материалы могильников отражают эффект метисации европеоидов с монголоидами, при этом признаки монголоидности распределены мозаично. Так, среди мужских черепов из верховий р. Байтал-Чапкан скуловая ширина больше всего у черепа погребенного в к. 5, у него же самое высокое лицо. Но более доказательной является высота носа и горизонтальная профилировка лица. Наимень- шая высота носа встречена в к. 6 этого могильника, к. 3 и 9 Жако. Самый низкий назомалярный угол у черепа из к. 1 в верховьях р. Байтал-Чапкан, п. 2 к. 7 Жако. Низкий зигомаксиллярный угол у черепа из к. 1 в верховьях Байтал-Чапкана, к. 3 и 9 могильника Жако. Таким образом, можно предполагать более заметные «монголоидные» влияния в к. 1 могильника в верховьях р. Байтал-Чапкан и к. 3 и 9 могильника Жако. Помимо того, по наблюдениям В. П. Алексеева, череп из к. 4 в верховьях Байтал-Чапкана имеет характерное для типичных монголоидов широкое и очень плоское лицо с мало выступающим носом. Короткая, очень широкая и низкая черепная коробка с узким лбом напоминает своими особенностями строение черепа представителей центрально-азиатского типа большой монголоидной расы (Алексеев, 1961. С. 219).

Итак, антропологические материалы отчетливо демонстрируют присутствие в составе населения, занимавшего в XIV–XV вв. бассейн верховий Кубани, как европеоидов, которые, впрочем, по своему антропологическому типу отличались и от своих причерноморских соседей, и от населения Пятигорья, так и представителей монголоидной расы. Эти выводы противоречат сформулированной еще в середине прошлого столетия версии о массовом переселении адыгов в предгорья Карачаево-Черкесии в XIV–XV вв. и о полном замещении ими предшествующего половецкого населения, «вытесненного монголами на юг, в горы Карачая и Балкарии» ( Минаева , 1964. С. 193, 194; Алексеева , 1960. С. 35; 1971. С 185), на долгие годы ставшей основной в адыговедении и вплоть до настоящего времени находящей свое развитие в работах, посвященных средневековой истории народов Северного Кавказа ( Нагоев , 2000. С. 25, 26, 32, 33. Карта).

Обратимся к анализу погребального обряда и инвентаря верхнекубанских курганов с целья выявления этномаркирующих признаков в археологическом материале.

Погребальные сооружения и погребальный обряд. Во всех рассматриваемых могильниках насыпи курганов были представлены тремя типами: каменными, сложенными из булыжника (тип 1), каменно-земляными, возведенными из грунта, насыщенного камнями (тип 2), и земляными насыпями, окруженными по основанию высоким кромлехом (тип 3).

В ряде случаев под насыпями типов 2 и 3 над погребениями возводилась каменная наброска. Несколько могильных ям могильника Бесленей были заложены камнем, в к. 6 вокруг истлевшего гроба по дну могилы была сооружена каменная обкладка. В основном курганы насыпались над одиночными погребениями, в редких случаях – над двумя-тремя (Жако, к. 4, 7). Во всех курганах выявлены могильные ямы (в центре кургана, реже – в южном секторе), их размеры соответствовали размерам гробов.

В подавляющем большинстве погребений находились деревянные конструкции или следы от них. В ряде курганов могильника Бесленей вдоль стен могил устанавливались доски. Дно в таких погребениях было земляным. При этом в к. 1 и 2 досок не было вдоль северной стенки, в к. 7 доски были выявлены только с ЮЗ и ЮВ сторон. Поверх погребения сооружали деревянное перекрытие. Обкладка стен могилы досками и деревянные перекрытия ям известны в могильниках западных адыгов, датируемых XVI–XVIII вв. ( Носкова , 1991. Л. 35, 37.

Рис. 28; 30; 33; 34; 36; Раев , 2003. Л. 13. Рис. 132; Дружинина, Чхаидзе , 2011. С. 151, 152).

Преобладающим типом деревянных конструкций верхнекубанских курганов были сбитые из толстых дубовых досок-дранок гробы. Стенки и дно их скреплялись пазами, «в заруб». В ряде курганов обнаружены скобы. Почти все гробы перекрывались полуколодами. В одном случае крышка-полуколода крепилась к поперечным стенкам гроба двумя железными костылями, в других – опиралась на короткие бруски, прикрепленные к внутренним стенкам гроба. Погребенных укладывали на спине, ориентировка – западная с сезонными отклонениями. В могильнике Бесленей преобладающей была юго-западная ориентировка.

В насыпях исследователи обнаруживали кости домашних животных – коров, овец, лошадей. В большом количестве попадались и фрагменты керамических сосудов. Часть из этих находок могла случайно попасть в курганы, представляя собой следы культурного слоя более древних поселений. Но некоторые из них можно связывать с обрядом совершения тризны. На это указывает, в частности, и место обнаружения подобных находок – над гробом или над могильным холмом. Так, в насыпях к. 2 и 4 могильника в верховьях р. Байтал-Чапкан выявлены следы костра и фрагменты разбитых глиняных сосудов ( Минаева , 1954а. С. 282. Рис. 6, б ; 1954б. С. 292, 293). В памятниках адыгов предгорий Северо-Западного Кавказа также фиксируется обряд совершения тризны ( Дружинина и др. , 2005. С. 287; Дружинина, Чхаидзе , 2009. С. 372).

При наличии ряда общих с адыгскими погребальными памятниками признаков ( Минаева , 1954б. С. 300; Алексеева , 1971. С. 184, 185) курганы верховьев Кубани обнаруживают и яркие черты, не характерные для погребальной обрядности адыгов. В первую очередь следует отметить структуру насыпей. Большинство курганов рассматриваемой группы относятся к типу каменных. Каменные насыпи были выявлены и в «малокабардинских» курганах Ингушетии, в могильниках у селений Бамут, Ислам, Кескем, Али-Юрт, а также Северной Осетии – Алании, в могильнике Чикола и курганной группе к югу от Владикавказа ( Дружинина , 2010. С. 305, 306). В «малокабардинских» могильниках каменные курганы были рассеяны среди превосходящего числа земляных, и лишь на Ба-мутском могильнике каменные курганы располагались обособленно и отстояли от основного скопления земляных насыпей на расстояние около 500 м ( Крупнов, Мунчаев , 1963. С. 217, 220). Эта особенность курганных могильников Центрального Предкавказья требует самого внимательного рассмотрения в свете проблематики, связанной с изучением средневекового периода истории кумыков. В целом на всей территории распространения погребальных памятников адыгов характерно превалирование земляных насыпей. В могильниках, расположенных по течению Большого и Малого Зеленчуков и на левобережье Кубани в ее верховьях, напротив, преобладают каменные курганы.

Ярким признаком, не типичным для адыгских погребальных памятников, являются зафиксированные в верхнекубанских курганах каменные наброски над могильными ямами. Представляется, что каменные наброски над могилами, так же как и насыпи, возведенные из булыжника, восходят к одной традиции, которая характерна для погребальной обрядности кочевников евразийских сте- пей эпохи развитого средневековья (Федоров-Давыдов, 1966. С. 120, 159, 160; Нарожный, 2005. С. 133–143).

С влиянием погребальных традиций кочевников следует, по-видимому, связывать и использование колод и полуколод. В курганах западно-кавказских адыгов XIV–XV вв. этот тип погребальных конструкций не выявлен. Как, впрочем, и в более поздних курганах западной группы. Не известны колоды и в белореченских курганах ( Левашева , 1953. С. 169, 170). Напротив, их использование характерно для погребальной практики кочевников евразийских степей X–XIV вв. ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 130; Шалобудов и др. , 1983. С. 20, 21. Рис. 3, 15 ; Рассамакин , 2003. С. 211, 212, 222, 226, 227. Рис. 3; Нарожный , 2005. С. 28, 29, 151–153. Рис. 8). Показательно, что колоды и полуколоды появляются только в восточной группе могильников адыгов – в кабардинских курганах ( Милорадович , 1954. С. 349). Массовое освоение адыгами районов центрального Предкавказья началось не ранее начала XV в. Наличие в курганных могильниках Кабардино-Балкарии и Пятигорья целого ряда признаков, связанных с культурой средневековых кочевников, в том числе и использования колод и полуколод в погребальной практике, не только требует рассмотрения особенностей процессов этнокультурного взаимодействия, протекавших в степях Предкавказья в эпоху могущества Золотой Орды и после ее падения, но с не меньшей остротой ставит задачу поиска убедительных археологических критериев разграничения памятников кабардинцев и кочевого населения, обитавшего в этом регионе.

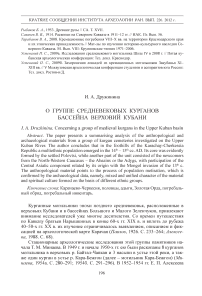

Погребальный инвентарь. Сабли (рис. 1, 1 - 9 ) различной сохранности выявлены в 11 погребениях могильников Бесленей (к. 1, 3, 8, 10), в верховьях р. Байтал-Чапкан (к. 1, 2, 3, 4) и в ее устье (к. 3, 9, 10). Интересно, что в первом могильнике все сабли располагались справа от погребенного, рукоятью к изголовью. А в могильниках на р. Байтал-Чапкан сабли лежали слева от погребенных, причем в 3 случаях рукоятью сабля была обращена к ногам погребенного. В курганах могильников Жако, Важный и у а. Кубина сабли не обнаружены.

Сабли, подобные выявленным в к. 1 и 2 могильника в верховьях р. Байтал-Чапкан (рис. 1, 8, 9 ), известны в погребениях кочевников XIII–XIV вв. и адыгских курганах XIV–XV вв. ( Евглевский, Потемкина , 2000. С. 173, 174. № 26, 78; Голубев , 1997. С. 115–119. Рис. 2, 2 ). Аналогии саблям из курганов 1, 3, 8, 10 могильника Бесленей, курганов 3, 9, 10 могильника в устье р. Байтал-Чап-кан (рис. 1, 1 – 7 ) хорошо известны в курганах Закубанья ( Ловпаче , 1985. С. 62. Табл. XXXI, 3 ; Днепровский, Носкова , 1991. С. 50–54. Рис. 3, 13 ; Пьянков , 2004. С. 295–297, 304. Рис. 6, 2 ; Тарабанов , 1994. Л. 17. Ил. 123, 4 ), Северо-Восточного Причерноморья ( Носкова , 2010. С. 176, 192. Рис. 9, 22 ; Раев , 2003. Л. 16. Рис. 151–156), а также в кабардинских курганах XV–XVII вв. ( Нагоев , 2000. С. 50–52. Рис. 8, 9, 10 ; Крупнов, Мунчаев , 1963. С. 228, 235. Рис. 10, 3 ).

Умбон щита (рис. 1, 11 ) из к. 12 в устье р. Байтал-Чапкан ( Текеев , 1977. Л. 4. Рис. 21) – выпуклый железный диск с крестообразно наложенными поверх него двумя железными полосами, крепящимися заклепкой, проходящей сквозь центр скрещенных полос и диска, – характерен именно для Прикубанья и Северо-Восточного побережья Черного моря золотоордынского времени ( Горелик , 2002. С. 24, 44, 45; 2008. С. 142). Около двух десятков подобных умбонов происходят из погребений Закубанья и Северо-Восточного Причерноморья ( Миллер , 1909.

Рис. 1. Предметы вооружения из верхнекубанских курганов

Сабли из могильников Бесленей: 1 – из к. 1, длина 1,25 м, 1а – эфес сабли из к. 1; 2 – из к. 3, длина 1,1 м; 3 – из п. 2 к. 8, длина ок. 0,9 м, 3а – навершие рукояти, черен рукояти, фрагмент перекрестия сабли из п. 2 к. 8; 4 – из к. 10, длина 1,15 м; в устье р. Байтал-Чапкан: 5 – из к. 3, длина 1,2 м; 6 – из к. 9, длина ок. 1,13 м; 7 – из к. 10, длина ок. 1,26 м; в верховьях р. Байтал-Чапкан: 8 – из к. 1, длина 0,85 м; 9 – из к. 2, длина 1,18 м. Длинный нож из к. 4 мог. Жако – 10, 10а. Мог. в устье р. Байтал-Чапкан, к. 12: 11 – умбон щита, 12 – петля, 13 ‒ наконечник копья.

Железо: 1–9, 11–13 ; железо и серебро: 10, 10а

С. 96, 102. Рис. 24, 10 ; Схатум , 2003. С. 223; Василиненко , 2008. С. 266, 276–278. Рис. 10–12; Ильюков , 2010. С. 15–18: Нарожный , 2010. С. 95. Примеч. 1). За пределами Северо-Западного Кавказа известны пока два подобных умбона – в По-росье и на территории Южного Поднепровья ( Орлов и др. , 1985. Рис. 13, 14; Dabrowska , 1956. S. 129, 164. Tab. V, 1 ).

М. В. Горелик датирует щиты с умбоном данного типа второй половиной XIII – XIV в. ( Горелик , 2008. С. 142), Р. Б. Схатум – в пределах последней четверти XIII – рубежа XIV–XV в. ( Схатум , 2003. С. 227). По мнению исследователя, эти находки отражают сложение на территории Северо-Западного Кавказа единого типа щита с таким умбоном, характерного для защитного вооружения средневековых адыгских воинов ( Схатум , 2003). Адыгское происхождение данных образцов защитного вооружения оспаривает Е. И. Нарожный. Он полагает, что щиты «с центральной мишенью» распространились на Северо-Западном Кавказе с территории Поросья и южнорусских степей вместе с переселившимися сюда в 60-е гг. XIII в. «военными подразделениями Ногая, уведшего на Северный Кавказ кочевников своего личного домена», в состав которых входили «не только черные клобуки, но и иные группы кочевников из южнорусских степей» ( Нарожный , 2010. С. 94, 95).

Умбон из могильника в устье р. Байтал-Чапкан является на сегодняшний день самой восточной находкой подобного типа. Сохранилась также одна из четырех петель, расположенных на концах железных пластин с внутренней стороны щита (рис. 1, 11, 12 ).

В этом же кургане ( Текеев , 1977. Рис. 21, 1 ) находился и наконечник копья (рис. 1, 13 ). Наконечник втульчатый, с пером в виде вытянутого треугольника, сечение ромбическое, нижние грани короткие, слегка вогнутые. Втулка несомкнутая. Исследователи средневековых адыгских древностей пришли к выводу, что для легкой адыгской конницы копья не были характерны, чем и объясняли редкое нахождение их в курганах адыгов ( Тарабанов , 1984. С. 165; Нагоев , 1986. С. 135–139). Следует отметить, что данное наблюдение верно для курганов Кабардино-Балкарии, где копья пока не выявлены, и Пятигорья, откуда происходят редкие находки наконечников ( Караулов , 1912. С. 134; Дружинина , 2007. С. 166, 175. Рис. 3, 5 ). Четыре наконечника выявлены в малокабардинских курганах, расположенных на территории республик Северной Осетии – Алании и Ингушетии ( Марковин , 1969. С. 81, 82; Беренштам , 1879. С. 297–321; Дружинина , 2010. С. 311).

В памятниках Северо-Западного Кавказа наконечники копий являются довольно частой находкой3 ( Сизов , 1886. С. 68, 70; Носкова , 2010. С. 176. Рис. 12, 37 ; 13, 4 ; 15, 11 ; Беспалый , 2000. Л. 12, 18. Рис. 48, 65 ; Шишлов и др. , 2003. С. 62, 65. Рис. 17, 1 ; 25, 1 ; Дружинина , 2005. С. 247, 248, 252. Рис. 4, 1 ; Левашева , 1953. С. 176).

Байтал-Чапканский наконечник относится к типу III, по А. Н. Кирпичникову, датирован XI–XII вв. ( Кирпичников , 1966. Кат. № 298. Табл. II, 5 ), к типу III-А-2а, по А. В. Циркину (1984. С. 126–128. Рис. 2, 1 ; 3), датирован XIV в. Аналогичный наконечник происходит из подъемного материала на х. Беляевский ( Тарабанов , 1994. Л. 17. Ил. 123, 5 ). Близкие наконечники копий известны из материалов памятников лесостепного Алтая и Тувы, где они бытовали вплоть до XVII в. ( Тишкин , 2009. С. 152; Бобров, Худяков , 2008. С. 303).

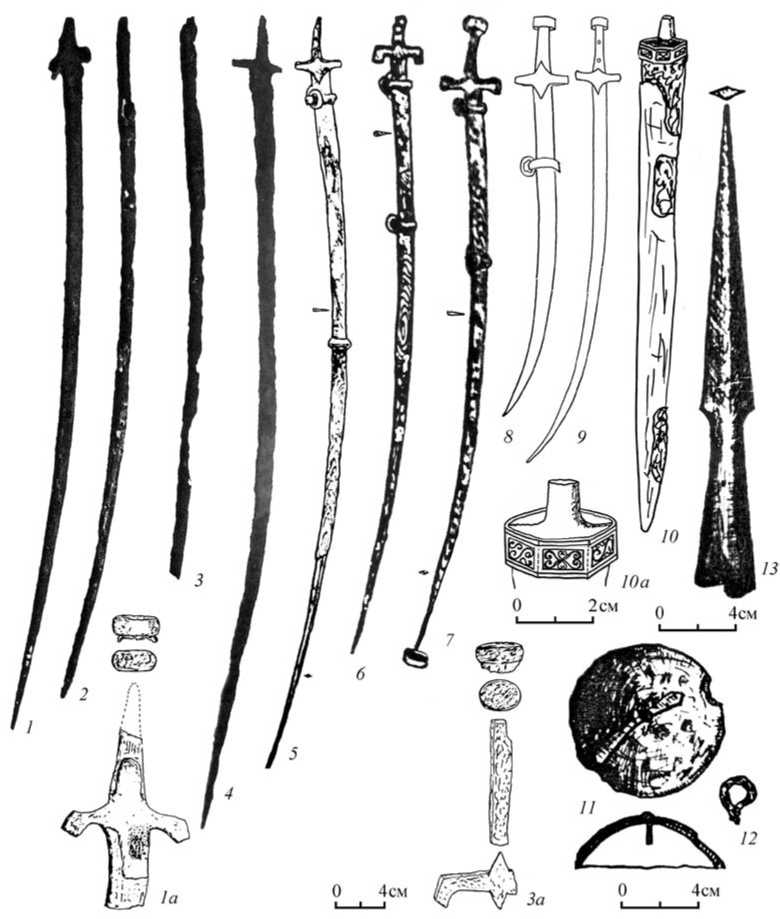

Наконечники стрел верхнекубанских курганов – черешковые (рис. 2, 1–25 ). По виду поперечного сечения пера подразделяются на плоские и граненые. Подобные наконечники известны в памятниках Восточной Европы и Кавказа, их бытование охватывает значительный период – IX–XIV вв. ( Медведев , 1966. С. 64, 66, 67, 69, 72–74, 82, 85. Табл. 14, 14 ; 28, 12 ; 30, 36, 39 ; 41, 45, 56, 60, 80 ; Федоров-Давыдов , 1966. С. 26–28. Рис. 3; Руденко , 2003. С. 78, 83, 96, 98, 99, 103, 219, 222, 224. Табл. 41–42; 44–46). На Северном Кавказе их использовали вплоть до XVIII в. ( Мамаев и др. , 1983. С. 60–66. Рис. 9–11).

Длинные ножи и кинжалы обнаружены в курганах 2, 4 могильника в верховьях р. Байтал-Чапкан ( Минаева , 1954б. С. 292, 293), в к. 4 могильника Жако ( Алексеева , 1971. С. 351. Табл. 40, 11а–в ). Интерес представляет длинный нож из женского погребения к. 4 Жако (рис. 1, 10, 10а ). Клинок от рукояти отделяла шестигранная призматическая обойма, грани которой были обложены серебряными пластинками, украшенными гравированным орнаментом с S-видными элементами – одиночными и парными, перекрещивающимися. Ближайшей аналогией ножу из Жако является кинжал из богатого воинского погребения XIV – начала XV в. у ст. Новосвободной ( Днепровский, Носкова , 1991. С. 50–56. Рис. 3, 1 ). Длинные ножи с серебряными гравированными деталями ножен и рукояти происходят из к. 1 могильника у ст. Костромская и белореченских курганов (ОАК за 1896 г. С. 9, 22, 59. Рис. 59; 108; 289).

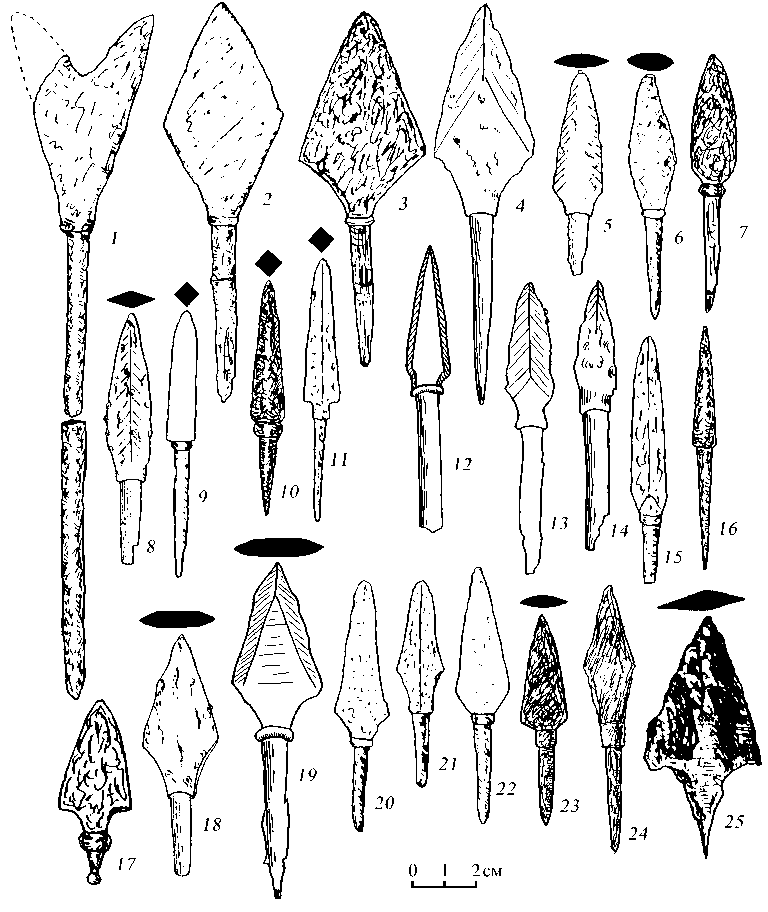

Бытовые предметы представлены железными ножами (рис. 3, 1 – 7 ), кресалами (рис. 3, 10 – 14 ), оселками (рис. 3, 9 ), бритвами (рис. 3, 8 ), костяными проколками (рис. 3, 20, 21 ), ножницами для стрижки овец (рис. 3, 15 ), наперстком. Эти вещи имеют широкое распространение в курганах Северного Кавказа XIII– XVII вв. и в памятниках кочевников восточноевропейских степей XIII–XIV вв. ( Милорадович , 1954. С. 348, 349. Рис. 2; 3; Федоров-Давыдов , 1966. С. 78, 84, 85. Рис. 12, 3 (БII), 5 (I), 6 (I–II ); Армарчук, Малышев , 1997. С. 107, 108; Нагоев , 2000. С. 54, 58–63. Рис. 11; 14; 15; Крым… 2003. С. 267, 269. Табл. 100; 102; На-рожный , 2005. С. 86–89; Василиненко , 2007. С. 254–256. Рис. 8, 8, 10, 11 ; 2008. С. 265, 267. Рис. 9, 9 ; 40; Горелик , 2009. С. 159. Рис. 2, 2 ). Особо отметим кресало необычной формы (рис. 3, 14 ). Аналогичное кресало выявлено в погребении могильника Мамай-Сурка конца XIII – начала XV в. ( Ельников , 2000. С. 50, 52. Рис. 6; 10).

Сильно истлевшая деревянная шкатулка из к. 2 могильника в устье р. Бай-тал-Чапкан представляла собой ящик (0,35 × 0,19 м), окованный по краям железными скобами. На передней стенке крепились тонкие костяные пластинки с орнаментом – циркульным и в виде маленьких равнобедренных треугольников. Закрывалась шкатулка с помощью крючков, цеплявших подвесные кольца на железных выпуклых бляхах, прикрепленных к костяным пластинам. Фрагменты

Рис. 2. Железные наконечники стрел из верхнекубанских могильников

Бесленей: 1 – к. 7, 2 – к. 3, 3 – к. 1, 6, 9, 11, 20, 22 – к. 9, 15, 21 – к. 14; в верховьях р. Байтал-Чап-кан: 4 – к. 1, 12–14, 19 – к. 2; Жако: 7, 10 – к. 7, 16 – к. 9, 17 – к. 10, 23, 24 – к. 1; из курганов устье р. Кара-Бежгон: 5, 8, 18 ; в устье р. Байтал-Чапкан: 25 – к. 8

Рис. 3. Предметы быта, украшения и детали одежды из верхнекубанских могильников Ножи из курганов мог. Бесленей: 1 – к. 4, 2 – к. 12, 3 – к. 16, 4 – к. 7, 5 – п. 2, к. 8, 6 – к. 9, 7 – к. 1; бритва: 8 – из к. 12 мог. в устье р. Байтал-Чапкан; оселок: 9 – из к. 3 мог. Жако; кресала: 10 – из к. 10 мог. Жако; 11 – из к. 12 в устье р. Байтал-Чапкан; 12 – из к. 10 в устье р. Байтал-Чапкан; 13 – из к. 9 мог. Жако; 14 – к. 1 мог. в верховьях р. Байтал-Чапкан; ножницы: 15 – из к. 13 мог. Бесленей; 16 – фрагмент гребня из к. 4, п. 2. мог. Жако; 17 – бусина пастовая мозаичная из к. 4, п. 2 мог. Жако; пуговицы: 18 – из к. 2 мог. Жако; 19 – из к. 4, п. 2. мог. Жако; костяные проколки: 20 – из к. 2 мог. в устье р. Байтал-Чапкан, 21 – из к. 4, п. 1 мог. Жако; височные кольца: 22, 23 – к. 2 мог. Бесленей; 24 – из к. 2 мог. в устье р. Байтал-Чапкан; 25, 26 – из к. 2 мог. Жако; серьги: 27, 28 – к. 5, мог. Бесленей; 29, 34 – из курганов в устье р. Кара-Бежгон; 30 – из к. 13 мог. Бесленей, 31 – из к. 16 мог. Бесленей, 32 – из к. 5 мог. Бесленей, 33 – из п. 1., к. 7 мог. Жако; 35 – из к. 12 мог. Бесленей; перстень: 36 – из к. 4 мог. Жако; пряжки: 37 – из к. 1 мог. Бесленей; 38, 39, 41 – из к. 3

аналогичных шкатулок найдены в к. 3 того же могильника, в к. 2 у х. Важный, в к. 12 и 16 Бесленея.

Кругло-, подтреугольно-, трапециевидно- и прямоугольнорамчатые серебряные, бронзовые и железные пряжки , поясные и портупейные (рис. 3, 37–48 ), в золотоордынскую эпоху были широко распространены в памятниках Северного Кавказа и степей Восточной Европы. Аналогии им известны в погребениях восточноевропейских кочевников XIII–XIV вв. ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 45. Рис. 7, ДIII ; Марченко, Пьянков , 2002. С. 186, 200, 209. Рис. 12, 4 ; 21, 8 ; Крым… 2003. С. 262, 265. Табл. 95, 18 ; 98, 18 , 27 , 28 ; Рассамакин , 2003. С. 214; Дружинина и др. , 2011. С. 127. Рис. 53) и кабардинских курганах ( Милорадович , 1954. С. 346. Рис. 2, 22–25 ; Нагоев , 2000), погребениях могильника Карт-Джурт ( Бид-жиев , 1979. С. 13. Рис. 7, 1–3 ). Бляхе (рис. 3, 49 ) известны аналогии типа АVII ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 48. Рис. 8, AVII).

Спиральные кольца и височные кольца . В к. 2 и 8 могильника Жако выявлены кольца из проволоки, закрученной в спирали в полтора и два оборота (рис. 3, 25, 26 ). Это характерная находка для памятников Северо-Восточного Причерноморья XIII–XIV вв. (Крым… 2003. С. 219. Рис. 100, 4 ; Армарчук, Малышев , 1997. С. 105. Рис. 15, 11 ; Носкова , 2010. С. 190–192. Рис. 7, 8 , 9 , 31 ; 8, 18 , 43 , 44 ; 9, 3 , 26 ). В к. 2, Бесленей найдены 2 плоских бронзовых кольца – одно сплошное со следами позолоты, другое разомкнутое. Кольца декорированы насечкой в виде двух концентрических кругов из пунктирных штрихов (рис. 3, 22, 23 ). В к. 2 в устье р. Байтал-Чапкан находили подобные кольца – бронзовые позолоченные ( Минаева , 1954а. С. 285. Рис. 10, а ), вместо пунктирных на них были нанесены сплошные линии (рис. 3, 24 ). Аналогии известны в белореченских курганах (ОАК за 1896 г. С. 55. Рис. 270).

Аналоги призматической гагатовой подвеске (рис. 3, 17) выявлены в кабардинских курганах ( Нагоев , 2000. С. 64. Рис. 17, 12 ) и в могильнике Золтаревка 3 эпохи Золотой Орды ( Бабенко , 2008. С. 167, 182. Рис. 15, 5 ). Среди находок из верхнекубанских курганов отметим фрагменты цепочки (Бесленей, к. 12), редко встречающиеся в погребениях адыгов XIV–XVI вв. Фрагменты цепочек происходят из погребений Большого Шапсугского могильника ( Успенский, Пономарев , 2008. Рис. 14, 5 ), выявлены они и в погребении половчанки XII – первой половины XIII в. у ст. Новотитаровской ( Пьянков, Хачатурова , 1995. С 155, 156. Рис. 1, 6 ).

Бронзовые, серебряные, золотые серьги в форме кольца с разомкнутыми и с заходящими друг за друга концами, кольца, один конец которого согнут в петлю, серьги в виде знака вопроса с небольшим прямым или длинным закрученным стержнем с 1 бусинкой на конце (рис. 3, 29–35) были широко распространены в Восточной Европе и на Северном Кавказе в золотоордынское время (Федоров-Давыдов, 1966; Кравец, 2005. Рис. 6, 17–20; Дружинина и др., 2011. С. 130, 135, мог. Жако, 40 – из к. 3 мог. Бесленей; 42 – из п. 2 к. 7 мог. Жако, 43 – из к. 13, 44 – к. 9 и 45 – из к. 10 мог. в устье Байтал-Чапкан; 46, 47 – из к. 2 мог. в верховьях р. Байтал-Чапкан, поясное кольцо: 48 – из к. 3 мог. Жако; бляшка: 49 – из к. 2 мог. в верховьях р. Байтал-Чапкан

Железо : 1–7, 8, 10–14, 15, 37–45, 47–49 ; бронза : 18, 22–24, 27–28, 30, 32, 35 ; серебро : 25, 26, 31, 33, 36, 46 ; золото – 34 ; камень : 9 , дерево : 16 ; стекло : 17 ; кость : 19–21

136. Рис. 54, 1, 2, 4, 5 ). Интерес представляют бронзовые височные кольца с зооморфной фигуркой (Бесленей, к. 5; рис. 3, 27, 28 ). Аналогии обнаружены в могильниках золотоордынского времени Мамай-Сурка ( Ельников , 2001. С. 65. Рис. 21, 10 ) и Лобанова Щель ( Марченко, Пьянков , 2002. С. 185). В погребении пожилого мужчины из к. 6 у с. Дмухайловка в Поднепровье, датированном 80-ми гг. XIV в., находилась серебряная серьга с надчеканкой золотом, изображающая свернувшегося в кольцо дракона с хвостом в широко открытой пасти ( Шалобудов и др. , 1983. С. 20, 21. Рис. 3, 15 ).

Перстень (рис. 3, 36 ) относится к типу II – сомкнутым, полукруглым в сечении, с гнездом, в которое вставлен камень, закрепленный четырьмя лапками, хорошо известным в памятниках X–XI вв. ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 41, 115. Рис. 6, 2-II ). Подобные находки выявлены в могильниках Карачаево-Черкесии XV–XVIII вв. ( Биджиев , 1979. С. 25. Рис. 11).

Находки гребней (рис. 3, 16 ) довольно редки в адыгских погребениях ( Марченко, Пьянков , 2002. С. 184, 199. Рис. 11, 1 ), но часто встречаются среди кочевнических древностей золотоордынской эпохи ( Федоров-Давыдов , 1966. С. 78; Евглевский и др. , 2008. С. 206. Рис. 4, 4 ; Тишкин , 2009. С. 124. Рис. 80; Кравец , 2005. Рис. 24, 16 ; Андреева , 1989. С. 64. Рис. 22, 4 ; Горелик , 2009. С. 171. Рис. 2, 4 ; Шалобудов, Кудрявцева , 1980. С. 90–92, 95. Рис. 2) и северокавказских древностей ( Крупнов , 1971. С. 83. Рис. 29; Биджиев , 1979. С. 13. Рис. 7, 2, 3 ; Дзат-тиаты , 2002. С. 390, 393. Рис. 70; 73).

Пуговицы с грибовидной шляпкой и отверстием на стерженьке (рис. 3, 18 ) достаточно распространены среди кочевнических древностей и имеют широкую датировку ( Нехаев и др. , 2009. С. 145, 147. Рис. 3, 2 ; Дружинина и др. , 2011. С. 125. Рис. 51, 1 ). Такие же бронзовые пуговички происходят из Большого Шапсугского могильника ( Успенский, Пономарев , 2008. Рис. 14, 7, 8 ), могильника Кабардинка ( Носкова , 2010. Рис. 5, 26, 27 ; 6, 4 ). Костяная пуговица в виде колесика (рис. 3, 19 ) найдена в детском погребении к. 5 в верховьях р. Байтал-Чапкан ( Минаева , 1954. С. 293). Аналогии известны в древностях кочевников и населения Северного Кавказа ( Тишкин , 2009. С. 106. Рис. 69; Армарчук, Малышев , 1997. С. 107. Рис. 7, 26, 28, 29 ; 10, 20 ; 13, 13, 14 ; Нарожный , 2005. С. 80–82; Дружинина и др. , 2011. С. 125. Рис. 52, 2 ).

Итак, погребальный инвентарь верхнекубанских курганов представлен вещами, широко распространенными как в курганах Северного Кавказа XIII–XV столетий, так и в памятниках кочевников XIII–XIV вв. Не выявлены в рассматриваемых могильниках предметы конской упряжи, но есть вещи, которые характерны для кочевого быта и скотоводческого хозяйства: ножницы для стрижки овец, костяные проколки, находки рога. Эти предметы во множестве обнаружены в курганах кочевников золотоордынской эпохи и с большей частотой встречаются в кабардинских курганах XV–XVI вв., нежели в памятниках адыгов Северо-Западного Кавказа. К набору вещей, характерных для кочевнических погребений и весьма специфических для общей массы курганов адыгов, следует отнести и серьги с изображением головы зверька (рис. 3, 27, 28), фрагменты цепочки, кресало (рис. 3, 14), гребень (рис. 3, 16). С другой стороны, в к. 12 могильника в устье р. Байтал-Чапкан найдены предметы вооружения, характерные для памятников адыгов Северо-Западного Кавказа и Северо-Восточного Причерноморья и не известные в кабардинских кур- ганах XV–XVI вв. И если наконечники копий для погребений кочевников – вещь достаточно распространенная, то находки умбонов щита «с центральной мишенью» за пределами Северо-Западного Кавказа – неординарны, а их связь с воинской культурой кочевников южнорусских степей гипотетична.

В целом, как и при характеристике погребального обряда населения, оставившего верхнекубанские курганы, следует отметить, что особенности погребального инвентаря обнаруживают гораздо больше сходных черт с кочевническими памятниками XIII–XIV вв., а также более поздней группой кабардинских курганов, нежели с памятниками адыгов Северо-Западного Кавказа XIV–XV вв. Самые близкие параллели проявляются в погребениях Уллу-Камских курганов и могильника Карт-Джурт. Следует также отметить, что на территории Карачаево-Черкесии, у ст. Кардоникской, исследованы курганы XV–XVI вв., в которых зафиксированы типичные признаки погребального обряда средневековых адыгов: земляная насыпь, погребения на уровне древнего горизонта, западная ориентировка ( Варченко, Таволжанская , 2000. С. 180, 181).

Совокупный анализ антропологических и археологических материалов группы курганных могильников, расположенных в верховьях Кубани, показывает, что в предгорьях Карачаево-Черкесии к XIV–XV вв. сформировалось полиэтничное по составу население, основным компонентом которого, по-видимому, являлись осевшие на землю половцы4; определенную часть этого населения составили выходцы из Северо-Западного Кавказа – абазины или адыги, с которыми мы можем связывать типы погребений и категории инвентаря, характерные именно для могильников предгорий Северо-Западного Кавказа и Северо-Восточного Причерноморья. Еще одним слагающим стали представители центрально-азиатского населения, появление которых на Северном Кавказе связано с монгольскими завоеваниями XIII в. При этом и антропологические материалы свидетельствуют о происходивших процессах метисации населения, и археологические источники демонстрируют смешение и некоторую унификацию черт материальной и духовной культуры различных этнических групп. Сложившийся у этого населения погребальный обряд найдет многочисленные аналогии в более поздних памятниках карачаевцев, а также в кабардинских курганах, что, в свою очередь, указывает на тесные этнокультурные взаимосвязи адыгского населения, осваивавшего районы Центрального Предкавказья, и обитавших там кочевников.

Список литературы О группе средневековых курганов бассейна верховий Кубани

- Алексеев В. П., 1961. Антропологический тип адыгов в эпоху позднего средневековья//Сборник материалов по археологии Адыгеи. Майкоп. Т. II.

- Алексеева Е. П., 1959. Очерки по истории черкесов в XIV-XV вв.//Тр. КЧНИИ. Черкесск. Вып. III.

- Алексеева Е. П., 1960. О чем рассказывают археологические памятники Карачаево-Черкесии. Черкесск.

- Алексеева Е. П., 1971. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. М.

- Алексеева Е. П., 1983. Археологические раскопки и разведки на территории Карачаево-Черкесии 1975-1980 гг.//Проблемы археологии и этнографии Карачаево-Черкесии. Черкесск.

- Алексеева Е. П., 1988. К истории археологических обследований территории Карачаево-Черкесии (XVIII в. -1985 г.)//вопросы средневековой археологии северного Кавказа. Черкесск.

- Андреева М. В., 1989. Курганы у Чограйского водохранилища (материалы раскопок экспедиции 1979 г.)//Древности ставрополья. М.

- Армарчук Е. А., Малышев А. А., 1997. средневековый могильник в Цемесской долине//ИАА. Армавир; М.

- Бабенко В. А., 2008. Курганно-грунтовый могильник золотоордынского времени Золотаревка-3//СЕЭс. вып. 6.

- Батчаев В. М., 1980. Предкавказские половцы и вопросы тюркизации средневековой Балкарии//Археология и вопросы древней истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. вып. 1.

- Беренштам В. Л., 1879. Дневник археологических работ, веденных на Кавказе в 1879 году//Пятый археологический съезд в Тифлисе: Протоколы подготовительного комитета. Тифлис.

- Беспалый Г. Е., 2000. Альбом иллюстраций к отчетам о работе на могильниках «свистунова щель» и «Кавказский II» в 2000 г.//Архив ИА. Р-1. № 24524.

- Биджиев Х. Х., 1979. Могильник Карт-Джурт//Археология и этнография Карачаево-Черкесии. Черкесск.

- Биджиев Х. Х., 1984. Работы в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае//АО 1982 г.

- Биджиев Х. Х., Текеев М. К., Фалинов А. Ю., Рубканов Г. Ю., 1977. исследования в Карачаево-Черкесии//АО 1976 г.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С., 2008. вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной сибири в эпоху позднего средневековья и раннего нового времени (XV -первая половина XVIII в.). Спб.

- Варченко С. Ф., Таволжанская Н. С., 2000. Раскопки кургана у станицы Кардоникской в Карачаево-Черкесии//АО 1998 г.

- Василиненко Д. Э., 2007. средневековый курганный могильник Носовцева Поляна 1 в долине р. Мзымта (г. сочи)//МииКНсК. вып. VII: Археология, палеоантропология, краеведение, музееведение.

- Василиненко Д. Э., 2008. средневековый курганный могильник «Медовеевка-1» в долине реки Мзымта (г. сочи)//Наследие Кубани. Краснодар. вып. 1.

- Голубев Л. Э., 1997. Группа позднесредневековых погребений из могильника МТФ-3 близ станицы старокорсунской//ИАА. Армавир; М.

- Горелик М. В., 2002. Армии монголо-татар X-XIV вв.: воинское искусство, оружие, снаряжение. М.

- Горелик М. В., 2008. Золотоордынские латники Прикубанья//МиАсК. вып. 9.

- Горелик М. В., 2009. Погребение знатного половца -золотоордынского латника//МиАсК. вып. 10.

- Дзаттиаты Р. Г., 2002. Культура позднесредневековой Осетии. Владикавказ.

- Днепровский К. А., Носкова Л. М., 1991. Некоторые аспекты развития северо-Западного Кавказа в древности и средневековье//Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии: информационный бюллетень. М. вып. 18.

- Дружинина И. А., 2005. К вопросу о погребальном обряде позднесредневековых адыгов//МиАсК. вып. 5.

- Дружинина И. А., 2007. Курганный могильник в Урочище Гора близ Пятигорска (по материалам раскопок Д. Я. самоквасова 1882 г.)//МиАсК. вып. 8.

- Дружинина И. А., 2010. К вопросу об этнокультурных контактах на территории Центрального Предкавказья в XVI-XVII вв. (по материалам малокабардинских курганов)//КсиА. вып. 224.

- Дружинина И. А., Кочкаров У. Ю., Чхаидзе В. Н., 2005. изучение средневековых курганов в долине реки Абин/АО 2004 г.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., 2009. Исследование курганов на реке Белой//АО 2006 г.

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., 2011. Адыги предгорий северо-Западного Кавказа в XIV-ХVШ вв. (по материалам курганных могильников среднего течения р. Абин)//Этнографическое обозрение. № 2.

- Дружинина И. А, Чхаидзе В. Н., Нарожный Е. И., 2011. средневековые кочевники в восточном Приазовье. Армавир.

- Евглевский А. В., Данилко Н. М., Куприй С. А., 2008. «Рядовое» позднекочевническое погребение с нерядовым обрядом из кургана 2 Группы Токовские могилы на правобережье Днепра//сЕЭс. вып. 6.

- Евглевский А. В., Потемкина Т. М., 2000. восточноевропейские позднекочевнические сабли//сеэс. Т. 1.

- Ельников М. В., 2000. средневековый могильник Мамай-сурка в Нижнем Поднепровье//Археологiчний лiтопис Лiвобережної України. Полтава.

- Ельников М. В., 2001. средневековый могильник Мамай-сурка (по материалам исследований 1989-1992 гг.). Запорожье. I.

- Ильюков Л. С., 2010. Шлем и щит из окрестностей поселка Головинка//Былые годы. Ростов-н/Д. № 1 (15).

- Караулов М. А., 1912. Раскопки Терского Областного статистического Комитета 16 апреля 1912 г.//ИИАК. Прибавл. к вып. 46. сПб.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. М.; Л. вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв.

- Кравец В. В., 2005. Кочевники среднего Дона в эпоху Золотой Орды. Воронеж.

- Крупнов Е. И., 1971. средневековая Ингушетия. М.

- Крупнов Е. И., Мунчаев Р. М., 1963. Бамутский курганный могильник XIV-XVI вв.//Древности Чечено-Ингушетии. М.

- Крым, северо-восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. М., 2003. (Археология.)

- Левашева В. П., 1953. Белореченские курганы//Тр. ГИМ. вып. XXII.

- Ловпаче Н. Г., 1985. Могильники в устье р. Псекупса//вопросы археологии Адыгеи. Майкоп.

- Мамаев Х. М., Чахкиев Д. Ю., Даутова Р. А., 1983. Лук и стрелы у позднесредневековых вайнахов//Новые археологические материалы по средневековой истории Чечено-Ингушетии. Грозный.

- Марковин В. И., 1969. Некоторые итоги археологических разведок в северной Осетии//Материалы по археологии и древней истории северной Осетии. Орджоникидзе. Т. II.

- Марченко И. И., Пьянков А. В., 2002. Курган 37 могильника Лобанова щель (материалы раскопок 1989 г.)//МИАК. вып. 2.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв.//сАИ. вып. Е1-36.

- Миллер А. А., 1909. Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 1907 г.//ИАК. вып. 33.

- Милорадович О. В., 1954. Кабардинские курганы XIV-XVI вв.//сА. М. ХХ.

- Минаева Т. М., 1954а. Археологические памятники Черкесии//Тр. Черкесского НИИ. Черкесск. вып. II.

- Минаева Т. М., 1954б. Кабардино-черкесские курганные могильники в ставропольском крае//МИсК. вып. 6.

- Минаева Т. М., 1964. К вопросу о половцах на ставрополье по археологическим данным//МИсК. вып. II.

- Нагоев А. Х., 1986. К истории военного дела средневековых адыгов (XIV-XVII вв.)//Новые материалы по археологии Центрального Кавказа в древности и средневековье. Орджоникидзе.

- Нагоев А. Х., 2000. средневековая Кабарда. Нальчик.

- Нарожный Е. И., 2005. средневековые кочевники северного Кавказа: Некоторые дискуссионные проблемы этнокультурного взаимодействия эпохи Золотой Орды. Армавир.

- Нарожный Е. И., 2010. К вопросу о происхождении позднесредневековых щитов северо-Западного Кавказа//Археологический журнал. № III-IV.

- Нехаев А. А., Голубев Л. Э., Чхаидзе В. Н., 2009. Погребения средневековых кочевников и каменные тюркские изваяния из хут. верхний и ст. Раздольная в Краснодарском крае//МИАсК. вып. 10.

- Носкова Л. М., 1991. Отчет о работе Приморского отряда Кавказской археологической экспедиции//Архив ИА. Р-1. № 16039, 16040.

- Носкова Л. М., 2010. Средневековый могильник в поселке Кабардинка близ Геленджика (по материалам раскопок 1990 года)//Материальная культура Востока. М. Вып. 5.

- ОАК за 1896 г. СПб., 1897.

- Орлов Р. С., Моця А. П., Покас П. М., 1985. Исследования летописного Юрьева на Роси и его окрестностей//Земли Южной Руси в IX-XIV вв. Киев.

- Павлов Д. М., 1926. Искусство и старина Карачая//СМОМПК. Вып. 45.

- Пьянков А. В., 2004. Два воинских погребения белореченского времени из Мостовского района Краснодарского края (по материалам раскопок 1987 г.)//МИАСК. Вып. 4.

- Пьянков А. В., Хачатурова Е. А., 1995. Погребение половчанки из степного Прикубанья//ИАА. Вып. 1.

- Раев Б. А., 2003. Альбом иллюстраций к отчету о раскопках могильника «Лефтерова Щель» в Северском районе Краснодарского края в 2002 г.//Архив ИА. Р-1. № 23004.

- Рассамакин Ю. Я., 2003. Погребение знатного кочевника на реке Молочной: опыт реконструкции вещевого комплекса//СЕЭС. Т. 3.

- Руденко К. А., 2003. Железные наконечники стрел VIII-XV вв. из Волжской Булгарии. Казань.

- Сизов В. И., 1886. Археологическая экскурсия: Восточное побережье Черного моря от Новороссийска до Сухума//МАК. Вып. II.

- Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. (Археология СССР.)

- Стрельченко М. Л., 1960. Вооружение адыгейских племен в Х-ХV веках: По материалам Убинского могильника//Наш край: Материалы по изучению Краснодарского края. Краснодар. Вып. 1.

- Схатум Р. Б., 2003. Щит в комплексе вооружения оседлых племен Северо-Западного Кавказа в золотоордынский период//МИАК. Вып. 3.

- Сысоев В. М., 1904. Археологическая экскурсия по Закубанью в 1892 году//МАК. Вып. IX.

- Тарабанов В. А., 1984. Средневековые погребения Ленинохабльского могильника (по раскопкам 1975 г.)//Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп.

- Тарабанов В. А., 1994. Отчет об исследованиях средневековых поселений и могильника на южном берегу Краснодарского водохранилища в районе х. Беляева Белореченского района Краснодарского края//Архив ИА. Р-1. № 19042.

- Текеев Г. Х.-У., 1977. Раскопки в урочище Байтал-Чапкан//Архив ИА. Р-1. № 6929.

- Текеев Г. Х.-У., 1978а. Могильник Байтал-Чапкан//АО 1977 г.

- Текеев Г. Х.-У., 1978б. Раскопки в урочище Байтал-Чапкан//VIII «Крупновские чтения»: Тез. докл. Нальчик.

- Текеев Г. Х.-У., 1984. Раскопки в верховьях Кубани//АО 1982 г.

- Тишкин А. А., 2009. Алтай в монгольское время (по материалам археологических памятников). Барнаул.

- Успенский П. С., Пономарев В. П., 2008. Большой Шапсугский могильник (Западное Закубанье): Публикация материалов//МИАСК. Вып. 9.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.

- Циркин А. В., 1984. Древковое оружие мордвы и его хронология//СА. № 1.

- Шалобудов В. Н., Кудрявцева И. В., 1980. Кочевнические погребения Среднего Приорелья//Курганы Степного Поднепровья. Днепропетровск.

- Шалобудов В. Н., Андросов В. А., Мухопад С. Е., 1983. Раскопки курганов у с. Дмухайловка//Древности степного Поднепровья (III-I тыс. до н. э.) Днепропетровск.

- Шишлов А. В., Колпакова А. В., Федоренко Н. В., Кизенёк Л. Н., Дмитрук В. В., 2003. Исследование курганного могильника Бжид 2 в 2001 г.//Исторические записки: Исследования и материалы. Новороссийск. Вып. 4.

- Dqbrowska E., 1956. Kurhany Rassawskie//Archeologia. Warszawa. VIII.