О хронологии майкопско-новосвободненской общности в свете новых данных и дискуссий

Автор: Кореневский С. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ радиокарбонных дат майкопско-новосво-бодненской общности. Особо рассматриваются даты первой трети IV тыс. до н. э., которые связаны с ранними проявлениями майкопско-новосвободненской общности (МНО). Серия таких дат включает более десятка определений, выполненных в разных лабораториях по костям животных, людей и керамике. Далее в статье рассматривается схема А. А. Иессена, в которой в 1950 г. был поставлен вопрос о раннемайкопских и позднемайкопских памятниках. Схема А. А. Иессена основывалась на типологии изделий из бронзы. Деление по керамике сейчас позволяет выделить 4 типологических варианта майкопско-новосвободненской общности. Последняя схема сопоставляется со схемой А. А. Иессена и радиокарбонными датами. В итоге представляется радио-карбонная хронология для каждого варианта. Общий вывод статьи - МНО существовала долго, а ее ранний вариант был распространен в начале - середине IV тыс. до н. э. и доживал в отдельных местах до последних веков (34-32 вв. до н. э.) IV тыс. до н. э.

Майкопская культура, поселение, культурный слой, карбонатный горизонт, хронология, стратиграфия, радиоуглеродное датирование, комплекс, историография

Короткий адрес: https://sciup.org/143171205

IDR: 143171205

Текст научной статьи О хронологии майкопско-новосвободненской общности в свете новых данных и дискуссий

Датировка памятников круга Майкопского кургана и новосвободненских гробниц в начале ХХ в. была определена М. И. Ростовцевым как время, соответствующее протописьменному периоду Месопотамии (Rostovzev, 1920а; 1920б; 1922). Основанием для этого служила глубокая эрудиция российского ученого и знакомство его с произведениями Ближнего Востока в коллекциях европейских и американских музеев. Однако эта дата долгое время не принималась отечественной научной средой. Поворот в разработке темы наметился лишь в 1970-х гг., после прочтения В. С. Титовым фундаментального курса по археологии Передней Азии и Анатолии на кафедре археологии МГУ. М. В. Андреева (ученица В. С. Титова и Р. М. Мунчаева) предложила вернуться к точке зрения http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.48-64

М. И. Ростовцева о синхронности майкопских древностей протописьменному периоду в Месопотамии, подкрепив ее новыми материалами, причем на этот раз к сравнению были привлечены не только изображения, но и массовый археологический материал – керамические формы ( Андреева , 1977; 1979).

Следующий шаг в датировке памятников майкопской культуры был сделан после публикации в 1993 г. первых дат поселений Галюгаевское I и III. Даты были выполнены в лаборатории Оксфорда и относили образцы Галюгаев-ского поселения I к 34–32 вв. до н. э. (ОхА-3777, 3355–3100 гг. ВС), затем позже в лаборатории Киева – к 33–32 вв. до н. э. (Кi-13022– 3240–3100 гг. ВС); а Галюгаевского III – к 37–34 и 40–37 вв. до н. э. (ОхА-3778, 3610–3354 гг. ВС; ОхА-3779, 3950–3650 гг. ВС); а также 39–36 вв. до н. э. (Ki-13021, 3800–3530 гг. ВС) соответственно. Примечательно, что даты были сделаны по костям животных и керамике, и их значения были очень близки. Совпадение дат по кости и керамике, полученных в разных лабораториях, лишний раз свидетельствует об их правомерности ( Кореневский , 1993. С. 100).

В дальнейшем начался быстрый рост числа радиоуглеродных определений, которые сейчас насчитывают более 100 значений. Данные радиоуглеродного анализа майкопских древностей подтвердили дендродатами германские коллеги ( Канторович, Маслов , 2009. С. 115). Конечно, это не была некая радиокарбон-ная революция, а скорее эволюция во взглядах на возраст майкопской культуры. Последняя удревнялась. Появились очень важные данные памятников позднего диапазона МНО, например – дата Нальчикской гробницы.

Такой процесс хорошо согласовывался с типологическими параллелями, в частности – с находками из слоя Арслантепе VII (3900–3350 гг. ВС) в Восточной Анатолии урукского времени, которые вошли в научный оборот вслед за данными более молодого слоя Арслантепе VIA эпохи Джемдет Наср (3350– 3000 гг. ВС) ( Кореневский , 2011. С. 21–40; Vingnola et al. , 2019).

Общий диапазон значений майкопских дат – от 40–37 вв. до 29–28 вв. до н. э. Новый размах хронологии породил недоверие у некоторых исследователей, сомневающихся в правомерности как определений дат, так и общих датировок майкопских поселений. Одной из статей на эту тему стала публикация М. Б. Рысина в журнале «Археологические вести» ( Рысин , 2012, где он выразил сомнение в ранних датах МНО, полагая, что майкопский феномен определяется в основном втор. пол. IV тыс. до н. э. По его мнению, майкопская культура существовала короткое время, о чем свидетельствуют тонкие слои ее поселений (Там же. С. 215). В частности, даты Галюгаевских I и III поселений, выполненные в Оксфорде, у М. Б. Рысина вызвали недоумение, так как он не видел особых отличий в контексте их находок.

Взгляды М. Б. Рысина были отмечены в студенческой работе учащейся Свободного университета в Берлине М. Тыдо, издавшей очерк по историографии майкопской культуры Северо-Западного Кавказа при далеко не полном обзоре литературы по майкопской проблематике. Задача статьи, по замыслу автора, сводилась к знакомству зарубежного читателя с майкопской проблематикой, но автору, на мой взгляд, не удалось отразить особенности изучения памятников майкопско-новосвободненской общности в этом региона Предкавказья на современном этапе ( Тыдо , 2017).

В связи с возникшей дискуссией о датах и периодизации майкопской культуры представляется целесообразным еще раз вернуться к этой теме при учете новых накопленных материалов.

С развитием радиоуглеродной хронологии майкопской культуры уже в начале этого века на основании статистики удалось установить три диапазона дат майкопских памятников: ранний (40–38/37 вв. до н. э.), средний (37/36–34 вв. до н. э.) и поздний 34–30 вв. до н. э. ( Кореневский , 2011. С. 23). Сейчас уже возможно поставить вопрос и о позднейшем диапазоне – 29–28 вв. до н. э.

Наименее обеспечен датами был ранний диапазон. Памятники с округленным значением дат в интервалах 40–38/37 вв. до н. э. были зафиксированы в следующих случаях: 1) Брут, к. 3, п. 3 (40–38 вв. до н. э.); 2) Галюгаевское III пос. (40–37 и 39–36 вв. до н. э.); 3) Кудахурт, к. 1, яма 1 (39–37 вв. до н. э.); 4) Куда-хурт, к. 1, п. 1 (38–37 вв. до н. э.); 5) Серегинское пос. (40–38 вв. до н. э.); 6) Ман-джикины, к. 14, п. 13 (38–37 вв. до н. э.); 7) Восточный Маныч, к. 17, п. 11 (40– 38 вв. до н. э.); 8) Шарахалсун-6, к. 2, п. 12 (38–37 вв. до н. э.) (Там же. С. 27–32). В последние годы появились и другие даты столь же раннего диапазона: 9) Урванский курган (38–37 вв. до н. э.; Poz-51447: 4930 ± 35 ВР, 3711–3658 гг. ВС); 10) Марьинская-5, к. 1, п. 33 (38–37 вв. до н. э.; MAMS-11213: 4952 ± 26 ВР, 3767–3698 гг. ВС); 11) Курсавский, к. 3, п. 14 (37 в. до н. э.; Ki-14595: 4830 ± 50 ВР, 3654–3537 гг. ВС (?); 12) Мыштулагтылагат, пещера (38–36 вв. до н. э.; Кi-16744: 4850 ± 120 ВР, 3757–3521 гг. BC) (керамика майкопской культуры); 13) Ногир, к. 3, п. 4 (40–38 вв. до н. э.; MAMS-29814: 4990 ± 23 BP, 3987–3704 гг. ВС) 1 ( Санакоев , 2015; Wang, Haak et al. , 2018) .

Столь ранние определения были получены в разных лабораториях (Оксфорда, Гронингена, Познани, Киева, Москвы). Материалом для них послужили кости животных, дерево и керамика. В отдельных случаях даты для одного комплекса получали по разному материалу: например, по кости и керамике. Приведенная серия из 14 таких дат явно указывает, что они не являются случайными отклонениями.

Внутренняя типология комплексов майкопской культуры была намечена в трудах А. А. Иессена 1935, 1950 гг. (Иессен, 1935; 1950). В это время количество майкопских памятников было очень невелико (14 пунктов), сосредоточено главным образом в Закубанье, менее – в Терской области. Поселения майкопской культуры (кроме Долинского и Лугового) были практически неизвестны. Основной акцент в типологии «больших кубанских курганов» был сделан на формы металлических предметов, конкретно – кинжалов (Иессен, 1962).

С 1985 г. начался новый этап в изучении майкопской культуры. Он был связан с открытием нескольких поселений, керамический контекст которых непосредственно находил аналогии в Майкопском кургане. Но самое главное – на этих поселениях были зафиксированы насыщенные инвентарем жилища. Таковыми поселениями были Галюгаевское I на Тереке и Серегинское в среднем Прикубанье. В предгорьях Адыгеи А. Д. Резепкин вскоре зафиксировал Новос-вободненское поселение, непосредственно содержащее керамику, аналогичную посуде из Новосвободненских гробниц ( Резепкин , 2012). С тех пор количество поселений майкопской культуры неизменно увеличивается. Анализ их керамического фонда и сопоставление его с погребальными комплексами позволили предложить в 2001–2004 гг. следующую внутреннюю типологию майкопской культуры, которая к тому времени получила название майкопско-новосвобод-ненской общности (МНО) ( Кореневский , 2004а).

Для ее конкретизации были выделены такие типологические варианты, как галюгаевско-серегинский, или собственно майкопский, и близкий ему псекуп-ский вариант. Оба этих варианта содержали круглодонную керамику, имеющую аналогии по составу формовочных масс в памятниках Северной Месопотамии. В майкопском варианте на этой керамике встречались прорезные знаки на верхней части тулова, о которых в псекупском варианте мало что известно. Территория майкопского варианта была связана с Центральным Предкавказьем и Прикубаньем, имея здесь некие локальные различия в керамике. Формы его металлических изделий находят аналогии в Майкопском кургане ( Кореневский , 2011).

Памятники псекупского варианта в Центральном Предкавказье спорадически известны сейчас только по курганным комплексам, а в основном они (и поселения, и погребальные комплексы) распространены в Западном Предкавказье и в причерноморской полосе Краснодарского края. Формы металлических изделий, найденных в погребениях и на поселениях псекупского варианта, находят аналогии в Майкопском кургане, а также в Новосвободненских гробницах и погребениях могильника Клады ( Кореневский , 2004а; 2018а).

В Центральном Предкавказье на территории, занимаемой некогда памятниками майкопского варианта, распространились памятники долинского варианта. Они отличались плоскодонными формами посуды, изготовляемой из формовочных масс без минеральных примесей. На плоских доньях некоторых сосудов долинского варианта встречались следы от поворотного устройства и прорезные знаки. Формы металлических изделий близки к инвентарю Новосвободненских гробниц и гробниц могильника Клады, но имеют свою специфику как локальный участок металлообработки со своими особенностями мышьяково-никеле-вых бронз ( Кореневский , 2004а. С. 64–70; 2018а; Рындина, Равич , 2019). Распространение памятников долинского варианта в Центральном Предкавказье совпадает с резким расширением ассортимента металлических изделий в погребениях. По времени такое явление соотносится с распространением на Южном Кавказе и Дагестане памятников куро-араксской культуры, датируемых от середины IV тыс. до н. э. (3500–3000 гг. ВС) ( Sagona , 2014. P. 39. Fig. 9).

Памятники упомянутых выше вариантов МНО в основном были приурочены к равнинам и предгорьям, долинам рек, располагались на высотах около 200 м от уровня моря, а нередко и значительно ниже. В предгорной Адыгее на реках Фарс и Белая на высотах около 600 м над уровнем моря были отмечены комплексы погребений и поселение, которые стали связывать с особой новосвободненской группой памятников. А. Д. Резепкин выделил для нее два периода: ранний, включавший комплексы с керамикой местных форм и круглодонными сосудами то ли майкопского, то ли псекупского варианта ( Резепкин , 2012; Кореневский , 2015; 2018а), и поздний, характеризующийся совершенно иной керамикой и формами каменных гробниц с богатым инвентарем. Керамика этой группы хорошо представлена на Новосвободненском поселении. Металл из новосвободненских гробниц и иных ее богатых захоронений отражает местный локальный участок металлообработки и также соотносится по времени с расцветом куро-араксской культуры на Южном Кавказе ( Кореневский , 2011).

Особой темой в проблематике изучения МНО стало исследование подкурганных комплексов и поселения Константиновского в пределах ее северной территории, прилегающей к Кумо-Манычской впадине на Ставрополье, в Калмыкии и на Нижнем Дону ( Кореневский , 2004а. С. 93).

В начале 2010-х гг. произошло качественное изменение в восприятии культурных слоев майкопских поселений, которое повлекло за собой уточнение характеристик бытовых поселений, открытых ранее.

В публикациях, посвященных раскопкам Галюгаевского поселения I, было отмечено, что культурные слои майкопских поселений тонкие, образно выражаясь, «в один развал черепка» (Там же. С. 74) 2 . То же самое было выявлено К. А. Днепровским при раскопках Серегинского поселения в среднем Прикубанье ( Днепровский , 1991) и А. Д. Резепкиным на поселениях Закубанья, таких как Чишхо, Беляевское, Пхагуапе, Городской, Усть-Джегутинское ( Резепкин, Лионне , 2007; Резепкин , 2013). Вместе с тем все эти поселения отражали устойчиво стационарный быт их обитателей и наличие наземных жилищ с турлучными конструкциями или без них. Несколько позже автором ( Кореневский , 2004б) было установлено, что хотя толщина культурных отложений майкопской культуры на поселении Чишхо составляет около 30 см, но определение находок комплексов с турлуком «в один развал черепка» по-прежнему правомерно.

Новые раскопки в Причерноморской зоне Краснодарского края дали своеобразные характеристики культурных слоев майкопских поселений. По керамическому контексту и формам глиняных приставок к очагам их можно отнести к псекупскому варианту МНО. Так, на поселении Тузла 15 на Таманском полуострове в 2012–2015 гг. проводились разведки культурного слоя, в ходе которых было найдено 4 жилища-полуземлянки. Культурный слой памятника составлял около 50–60 см. Выше располагался только слой распашки. В основании культурного слоя находились карбонатные отложения в почве. От уровня поверхности его отделяла глубина около 1 м (Кореневский, Юдин, 2019).

Та же самая картина наблюдалась в стратиграфии поселения Чекон в Анапском районе при раскопках В. В. Бочкового в 2011 г. ( Бочковой , 2013), А. Д. Резепкина ( Резепкин , 2014) и А. И. Юдина – в 2018 г. Вскрытая площадь – более 7 000 кв. м. Мощный культурный слой памятника, так же как и на пос. Тузла 15, отделяло от современной поверхности около 50 см. Территория памятника не распахивалась. Такие данные позволяют прийти к заключению, что культурный слой майкопских поселений мог накапливаться очень долгое время. В нем возможно наблюдать отдельные бытовые комплексы (развалы черепков, выкладки из турлука и камней) на разных глубинах и соответственно различной древности. Однако развалы майкопской керамики и артефактов не оставили локальных прослоек – «горизонтов». Их находки были сосредоточены в хозяйственных ямах и заброшенных постройках-полуземлянках. Датировка комплексов могла бы указывать на время впуска в культурный слой данного объекта. Но в толще культурного слоя она, как правило, не определялась. Видимо, поэтому возник большой разброс в диапазонах радио-карбонных дат. Так, например, на поселении Чекон даты укладываются в поздний диапазон датировок МНО – 34–30 вв. до н. э. (3311–2918 гг. ВС) – и средний их диапазон – 37–34 вв. до н. э. (3660–3313 гг. ВС) ( Гей, Зазовская , 2013). Но вопрос, как датируются находки самого древнего культурного слоя поселения Чекон, пока остается открытым, так как их датировки, скорее, должны были бы быть близки датам образования почвы непосредственно над карбонатным слоем.

На поселении Тузла 15 дата постройки 2015 г. – 29–28 вв. до н. э. (Ki–19217: 4170 ± 30 BP, 2876–2676 гг. ВС). Признаки впуска постройки были пойманы в культурном слое и выше уровня залегания карбонатов. Дата другой постройки (2013 г.) в целом соответствует диапазону 34–30 вв. до н. э. Обе эти даты могут быть существенно моложе времени образования карбонатных отложений ( Кореневский , Юдин , 2019).

Как в свете этих сведений сейчас может выглядеть стратиграфия поселения Галюгаевское I ( Кореневский , 1995)? Сопоставляя все данные о стратиграфии находок на этом поселении, можно сказать, что на нем есть находки, непосредственно лежащие у слоя карбонатов на глубине 1 м, и находки, обнаруженные существенно выше карбонатного слоя – на глубинах 50–60 см. 34–32 вв. до н. э. датировалась кость, взятая вблизи самого позднего строения 1991 г. раскопок. Как датируется на Галюгаевском I поселении уровень слоя карбонатов – вопрос остался открытым.

На поселении Галюгаевское III полученная в Оксфорде дата (по кости животного) оказалась существенно древнее – в диапазоне 40–37 вв. до н.э. (табл. 1, рис. 1). То есть она может указывать на более древнее время появление в данном месте носителей МНО, основавших иной памятник, не поселение Галюгаев-ское 1. Позже ее подтвердила дата по керамике с этого же поселения ( Кореневский , 2011. С. 27).

Таким образом, сейчас можно считать, что существование носителей культуры МНО и ее раннего варианта в Предкавказье было долгим. Оно растянулось по времени с 40/37 до 34–30 вв. до н. э. и в некоторых местах до начала III тыс. до н. э.

Таблица 1. Даты раннего диапазона майкопско-новосвободненской общности и лейлатепинской культуры

|

и m § о к 5 о |

40 7 40 04 |

о 7 ОО 04 |

О ■О) 40 7 О ■О) 04 |

о ■О) с? о О ОО |

о 40 40 С? О ОО |

3 7 |

О ■О) 40 7 |

04 40 С? ОО |

о 7 о 04 |

О 04 40 С? О ОО |

ОО ■О) 40 2 |

00 04 40 C? 40 |

О 40 40 C? О 40 |

04 ■O) ■O) |

0 ■O) 7 00 04 |

40 OO 7 40 04 |

04 OO 7 40 04 |

о ОО 7 о 40 04 |

7 04 7 04 О |

|

Рн m св ё о |

-H 04 О Ю |

7 -н 04 04 |

-н о ОО 04 |

-н О 04 04 |

О ОО о ОО 04 |

О -н О 04 04 |

О 40 -н О 04 |

■О) о ■О) 04 |

о 04 -н 40 о ■О) |

о 00 +1 о ОО 04 |

Ш СО +1 о 04 |

Ю 04 +1 04 ■O) 04 |

О Ю -H О 00 |

0 04 7 ■O) 00 |

О О 7 0 0 ■O) |

7 О О ■O) |

О 0 00 ■O) |

||

|

ё к о cd cd S |

oo 7 О |

ОО 7 О |

7 О |

40 С? 04 |

с? 04 |

С? со |

С? со |

С? ОО |

ОО с? о |

с? ОО |

С? ОО |

c? 00 |

40 7 00 |

00 7 0 |

00 7 0 |

OO 7 О |

ОО 7 О |

О 7 |

|

|

s s & s £ a о XO cd П |

о 04 3 к |

ОО 04 04 CZ) S S |

04 О |

04 О 2 |

04 2 |

04 О О 2 |

О о 2 |

04 ■О) 04 < ф |

40 04 04 2 |

04 о 04 2 |

3 N О ^ |

04 CZ) s s |

>Z4 04 7 2 |

2 |

0 ■O) 04 2 |

04 04 7 2 |

04 7 2 |

■О) О ■О) N О |

3 40 40 3 |

|

ё s |

ri 0) bQ H О s |

5 -2 о S |

ri S о S |

cd У S cd о X |

ri S -2 о S |

ri О У ь9 Н О S |

ri О У ь9 Н О S |

ri О У ь9 Н О S |

§ S cd Рч о X |

ri |

о m 0 Рч О |

5 У bQ H О s |

ri bQ H О s |

§

s cd Рч |

§

s cd Рч |

bQ П О |

bQ П О |

п о |

bQ R g |

|

s X cd К 8 О s |

ri ri К и |

ri ri S о К |

6 о к о S о cd S |

6 О к о S О 0) cd s |

cd К 8 3 cd ri cd М |

ri ri cd М |

8 m о ri ri cd М |

ri ri ri к s s cd s |

6 о К о S о к S о Рч О и |

04 ri 04" ri 40" к о ц cd X cd Рч 3 |

® ri )S s X 0 к cd CQ |

ri ri '-O s X 0 к s |

ri 04" ri )ri" s X 0 PQ cd О |

ё cd t! ri ё cd К ri s |

6 О К oo 5 ё n )S

|

> )S 0 t! О ri'

s Рч о и |

> )S 0 t! О ri' xo

s Рч о и |

> )S 0 t! О ri' xo

s Рч И |

о н к cd X |

|

,01 ^K ^ 2 |

04 |

■О) |

40 |

oo |

04 |

о |

-H |

04 |

m |

^ |

■O) |

40 |

г- |

OO |

04 |

Примечания : № 19 – приведена только одна, самая ранняя, дата из слоя памятника; вероятности: 68 % – № 1–10, 12, 13, 14, 19; 95 %:

№ 11, 16, 18

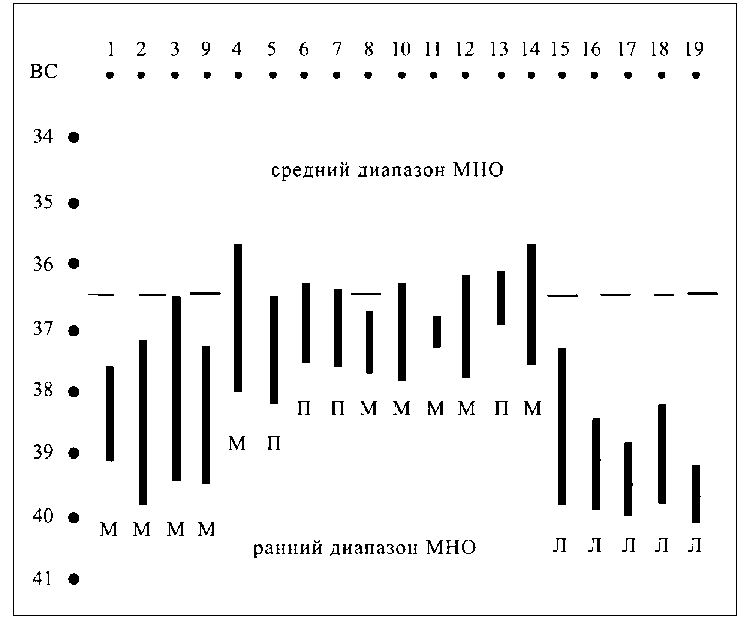

Рис. 1. Графическое отображение дат раннего диапазона майкопско-новосвободненской общности и лейлатепинской культуры

Примечание : М – майкопский вариант; П – псекупский вариант; Л – лейлатепинская культура

Появление майкопских племен происходило в условиях засушливого климата степей после формирования карбонатного горизонта в зонах каштановых почв. Следы такой стратиграфии найдены на Галюгаевском I поселении, поселениях Тузла 15 и Чекон (Кореневский, 2018б). Важно подчеркнуть, что глобальные изменения климата в сторону засушливых условий во второй половине Атлантического периода голоцена нашли отражение в толще карбонатного слоя V на Турганинском поселении ямной культуры в Оренбуржье, за сотни километров от Предкавказья. Слой V также датируется IV тыс. до н. э., начиная с его начала. Он соотносится с контекстом ранней репинской культуры в диапазоне 4000– 3500 гг. ВС. Его толщина, как и толщина культурного слоя на поселениях Тузла 15 и Чекон, составляет около 50 см. Отложения карбонатов в слое О. С. Хохлова связывает с особенностями древнего климата (Моргунова и др., 2017. С. 12, 17, 227), который систематически менялся во время существования Турганинского поселения. Влияние климата времени IV тыс. до н. э. на отложения карбонатов известно также по данным Большого Ипатовского кургана (Александровский и др., 2004; Кореневский и др., 2007. С. 127).

Как предлагаемая модель согласуется со схемой А. А. Иессена, подразумевающей деление майкопской культуры на ранний майкопский и поздний ново-свободненский этапы? Если рассматривать типологию бронзовых кинжалов, то его наблюдения остаются в силе. Кинжалы с бесчеренковой рукояткой являются более древним типом, чем кинжалы с черенковой рукояткой и ребрами на клинке. Они отражают связь с раннемайкопским этапом, по А. А. Иессену. Такой вывод подтверждается стратиграфией погребений кург. 1 Марьинской-5. Здесь кинжал раннемайкопского типа был найден в погр. 33, которое предшествовало погребениям № 12, 25 с черенковыми кинжалами ( Канторович и др ., 2013. С. 95). Радиокарбонная хронология (п. 33 – 3767–3698 гг. ВС; п. 12 – 3348–3095 гг. ВС; п. 25 – 3347–3095 гг. ВС) полностью согласуется с такой стратиграфией. Но могли ли эти типы кинжалов какое-то время сосуществовать? Только на основании подкурганных находок решить это трудно.

В итоге можно прийти к заключению, что в связи с многократным увеличением источников по теме начала бронзового века в Предкавказье схема А. А. Иессена может теперь применяться в основном к динамике форм майкопских бронзовых изделий. Но для общей внутренней типологии нужны иные критерии, связанные с датами 14 С, типологией майкопских погребальных обрядов, вещей и керамики.

Заявление М. Б. Рысина о том, что внутри майкопской культуры ничего не менялось и ее артефакты только копируют некие южные образцы, выглядит голословным и оторванным от анализа материала. Например, не секрет, что именно носители раннего майкопского варианта создали на Кавказе архитектуру больших майкопских курганов (высотой от 5 до 25 м) над одним захоронением. Ранее было отмечено местное своеобразие майкопского металлокомплекса на позднем (по А. А. Иессену) этапе ( Мунчаев , 1975). Этот вывод хорошо обоснован в исследования Н. В. Рындиной и И. Г. Равич ( Рындина, Равич , 2019). Местная металлообработка зафиксирована и у племен раннего варианта МНО ( Кореневский , 2011). Динамика типообразования хорошо выражена в различных формах глиняных приставок к очагам ( Кореневский , 2013). Изучение изменчивости форм майкопской керамики методически затруднено, так как внутренняя стратиграфия поселений МНО, отражающая такую динамику, часто неуловима.

Теперь попытаемся рассмотреть в самых общих чертах общую схему хронологии вариантов МНО на современном этапе ее изучения.

Майкопский (галюгаевско-серегинский) вариант имеет 14 дат раннего диапазона в интервалах 40–38/37 вв. до н. э. (табл. 1; рис. 1). Статистическое распределение дат при их линейном сравнении показывает две группировки диапазонов. Первая, более древняя, серия дат занимает промежуток времени примерно с 39 по 38 в. до н. э. Вторая соответствует диапазону 38–36 вв. до н. э. Наиболее обеспеченное датами время ранних майкопских курганов приходится на 38–37 вв. до н. э.

На Южном Кавказе с началом IV тыс. до н. э. ранний этап майкопского варианта соотносится с датами слоя V Бериклдееби и поселения Лейлатепе. Здесь ничего удивительного нет, так как керамический контекст этих культурных образований очень близок. Даты южнокавказских памятников сейчас уже известны и укладываются в рамки 40–38 вв. до н. э.: Лейлатепе, Кi-14950: 5040 ± 100 BP, 3980–3750 гг. BC; Алхантепе (Ki-16684: 5180 ± 70 BP, 4039–3957 гг. BC; Берикл-дееби: wk-35422, 3961–3786 гг. BC; wk-35424, 3963–3788 гг. BC; ОZE-505, 3963– 3780 гг. BC (Кореневский, 2011. С. 33; Sagona, 2017. P. 192. Fig. 4.22). Эти значения хорошо соотносятся с первой группой дат раннего диапазона майкопского варианта и указывают на правомерность и неслучайность последних (табл. 1; рис. 1).

Ранний диапазон дат МНО, таким образом, связан в основном именно с памятниками майкопского варианта, который существовал долго (не одно столетие). Возможно думать, что самые первые памятники его еще радиокарбонных дат не имеют, так как зафиксированные комплексы уже отражают вполне сложившуюся культуру с могилами знати, каменными гробницами из гальки и ритуалами воинских захоронений, удлиненными ямами «сунженского типа» в Северной Осетии.

Ранние даты майкопского варианта имеют свою специфику в распространении, локализуясь в Центральном Предкавказье – от Северной Осетии и Кабардино-Балкарии до Калмыкии, куда вела водная трасса р. Калаус. Вряд ли это случайно. Территория Северной Осетии близка к наиболее удобным перевалам Большого Кавказа, которые могли лежать на трассе миграций населения с юга на север.

Есть одна ранняя дата для детского захоронения 1 из кург. 29 могильника Клады (3940–3640 гг. ВС) ( Резепкин , 2012; Кореневский , 2011. С. 27), которая, возможно, указывает на датировку раннего периода могильника Клады ранним или средним диапазоном дат МНО. Но правомерность ее хотелось бы подтвердить новыми определениями такого рода. Пока их нет.

М. Б. Рысин предлагает уточнять значения лат 14 С в зависимости от разной вероятности внутренних пиков развернутых графиков этих дат, но такой прием ошибочен и неправомерен с точки зрения теории вероятностей, так как внутри даты искомое время не является точкой, а представляет собой лишь некое непроверяемое вероятностное значение. Поэтому оперировать необходимо общим диапазоном даты в значениях 68 % или 95 % вероятности. Как правило, при сопоставлении серий дат используют графики линейных построений и сопоставлений (см.: табл. 1; рис. 1 или, например: Sagona , 2017. Р. 302. Tabl. 7: 2 ) Также нет доказательств правомерности использования коррекции дат на основании речного резервуарного эффекта, о котором пишет М. Б. Рысин. Его реальность для Центрального Предкавказья не доказана.

Майкопский вариант МНО также связан со cредним диапазоном майкопских дат. К нему, например, относятся Усть-Джегутинское поселение, п. 70 из Заман-кульского кургана 1 с находкой бронзового топора, мотыги и бронзового сосуда – 37, 36 вв. до н. э. (3640–3500 гг. BC). Это наиболее близкий комплекс Майкопскому кургану. В это время носители майкопской культуры проникают далеко на восток. Один из майкопских курганов, открытый у г. Гудермеса в Чечено-Ингушетии ( Малашев и др ., 2018), датируется 37–34 вв. до н. э. (Ki-19341: 4710 ± 80 BP, 3655–3370 гг. BC).

К позднему диапазону радиокарбонных дат относится очень мало памятников майкопского варианта. Это верхние культурные отложения поселений

Галюгаевское I и Стодеревское (открытое недалеко от галюгаевских поселков в Курском районе Ставропольского края) ( Березин , 2008). Дата его – 34–31 вв. до н. э. (Ki-16130: 4540 ± 80 BP, 3370–3090 гг. BC; Кi-16131: 4490 ± 90 ВР?, 3350–3080 гг. BC). Такие даты позволяют думать, что носители майкопского варианта сохранились на окраинах его ареала вплоть до последних веков существования майкопского феномена – в конце IV тыс. до н. э. Смены памятников майкопского варианта иными проявления МНО в данном месте не наблюдается, в начале III тыс. до н. э. самые ранние захоронения в галюгаевских холмах оставили позднеямные племена.

Псекупский вариант во многом еще загадочен в отношении своего формирования и ранней территории распространения. Характерная для него керамика и раннемайкопские формы металла известны в предгорьях Кабардино-Балкарии (Кудахурт, к. 1, п. 1 и 3), где они существуют и в пределах среднего диапазона дат МНО. В основном его комплексы – это бытовые и погребальные памятники Западного Предкавказья с диапазонами дат 36–34 и 34–30 вв. до н. э. Когда же конкретно стали появляться здесь его носители, оставившие на поселениях слои, перекрывшие карбонатные, – вопрос, требующий дополнительных разработок.

Долинский вариант в Центральном Предкавказье (на Тереке) с его поселениями и погребальными памятниками в основном датируется средним (36–34 вв. до н. э.) и поздним диапазонами дат 14 С (34–30/29 вв. до н. э. ( Кореневский , 2011. С. 26–31).

Памятники новосвободненской группы раннего периода датируются средним диапазоном дат МНО. Они сосуществуют с памятниками псекупского варианта Западного Предкавказья ( Резепкин , 2012; Кореневский , 2011. С. 26–31).

Поздние памятники новосвободненской группы (так называемый горизонт гробниц) датируется в основном в рамках 36–34 и 34–30 вв. до н. э. Они сосуществуют с поздними памятниками псекупского и майкопского вариантов на Тереке ( Резепкин , 2012; Кореневский , 2011; 2018а).

Интересные исследования в предгорной Адыгее на поселении Мешоко проводят Е. А. Черленок и С. М. Осташинский. Они обнаружили здесь слой энео-литической культуры накольчатой жемчужной керамики, который они называют мешоковским, и слой с керамикой майкопской культуры. Слой майкопской культуры отделен от халколитического слоя стерильной прослойкой. Мешоковский слой датируется в интервале 3800–3600 гг. ВС. Авторы делают вывод о том, что майкопский слой не может датироваться ранее 3600 года, и эта дата, по-ви-димому, обозначает начало раннего бронзового века в Западном Предкавказье, связанное с появлением майкопской культуры ( Черленок, Осташинский , 2018. С. 78, 79).

Датировка памятников культуры накольчатой жемчужной керамикой давно определяется втор. пол. V – началом IV тыс. до н. э. на основании радиокар-бонных определений поселений Мешоко, Ясенова Поляна, Замок, Свободное (Кореневский, 2012. С. 63–66) и аналогий в рамках хронологии Триполья В1. То, что установили Е. А. Черленок и С. М. Осташинский, отражает локальный случай датирования. Он показывает, что носители культуры накольчатой жемчужной керамики могли там жить не только во втор. пол. V, но и в начале IV тыс. до н. э. Они сосуществовали с племенами раннего варианта майкопской культуры, которые осваивали в конце перв. пол. IV тыс. до н. э. предгорья Адыгеи. Эти места были не характерной для них зоной обитания по высоте, а также образу жизни в пещерах и гротах.

Памятники Кумо-Манычской периферии МНО нередко называют «степным майкопом», хотя такое название неправомерно. Специалистам хорошо известно, что все майкопские племена обитали в условиях степного ландшафта предгорий и возвышенностей Предкавказья ( Кореневский , 2004а. С. 12–21). Появление на Кумо-Манычской периферии первых носителей майкопско-новосвободнен-ской общности связано с ранним майкопским вариантом, которому здесь свойственны значения раннего диапазона дат МНО.

Очень ранним временем здесь датируются и крупные каменные ящики (Ай-гурский, к. 22, п. 8) – 38, 37 вв. до н. э. (3708–3655 гг. ВС), кромлехи из вертикально поставленных плит и погребения в катакомбах (Айгурский, к. 22, п. 9, 15, 16) (37–34 вв. до н. э.) Археологический контекст отражает смешение майкопской культуры с местными племенами юга Восточной Европы ( Кореневский, Калмыков , 2017).

В общем итоге вышеизложенного можно сказать, что МНО была неоднородным феноменом с общими аналогиями в керамике в круге северо-месопотамских культур Урукского периода и эпохи Джемдет Наср. Ее варианты существовали и доминировали на степных просторах долин и предгорий Кубани и Терека в IV тыс. до н. э. Каждый из них может рассматриваться при желании как отдельная культура со своими путями сложения, контактов, исторической судьбы и исчезновения. Ранний вариант МНО был не кратким эпизодом, а долгим явлением в ее формировании, положившим начало ее сложения.

Список литературы О хронологии майкопско-новосвободненской общности в свете новых данных и дискуссий

- Александровский А. А., Хохлова О. С., Седов С. Н., 2004. Большой Ипатовский курган глазами почвоведов // РА. № 2. С. 61-70.

- Андреева М. В., 1977. К вопросу о южных связях майкопской культуры // СА. № 1. С. 39-56.

- Андреева М. В., 1979. Об изображениях на серебряных сосудах из Большого Майкопского кургана // СА. № 1. С. 22-34.

- Березин С. Я., 2008. Отчет об археологических раскопках поселения Стодеревская-1, курганных могильников Шеватовский-1, Шеатовский-2 Шеватовский-3, Шеватовский-4, Стодервская-14 Курсавского района Ставропольского края. Ставрополь. 2008 год // Архив ИА РАН.

- Бочковой В. В., 2013. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар // Архив ИА РАН.

- Гей А. Н., Зазовская Э. П., 2013. Новые радиокарбонные даты поселения Мысхако и майкопского поселения Чекон // Шестая Международная кубанская археологическая конференция / Отв. ред. И. И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 81-84.

- Днепровский К. А., 1991. Серегинское поселение эпохи ранней бронзы // Древности Северного Кавказа и Причерноморья / Отв. ред. А. П. Абрамов. М. С. 2-17.

- Иессен А. А., 1935. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // ИГАИМК. Вып. 120. С.7-232.

- Иессен А. А., 1950. К хронологии "Больших Кубанских курганов" // СА. Вып. ХII. С. 157-202.

- Иессен А. А., 1962. Майкопская культура и ее датировка // Тезисы докладов на заседаниях ИА АН СССР, посвященных итогам полевых исследований 1961 г. М.; Л.: АН СССР. С. 19-22.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2009. Раскопки погребения майкопского вождя в кургане близ станицы Марьинской (предварительная публикация) // Материалы по изучению культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX. Ставрополь: Наследие. С. 83-124.

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., Петренко В. Г., 2013. Погребения майкопской культуры кургана 1 могильника Марьинская 5 // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI. М.: Памятники исторической мысли. С. 71-108.

- Кореневский С. Н., 1993. Древнейшее оседлое население на среднем Тереке. М.: Знание. 167 с.

- Кореневский С. Н., 1995. Галюгай 1 - поселение майкопской культуры. М. 188 с.

- Кореневский С. Н., 2004а. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность, проблемы внутренней типологии. М: Наука. 246 c.

- Кореневский С. Н., 2004б. Отчет о командировке в Адыгею для сбора проб для палинологического анализа на поселении Чишхо // Архив ИА РАН. Р-1. № 28524.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Наука. 385 с.

- Кореневский С. Н., 2012. Рождение кургана (погребальные памятники энеолитического времени Предкавказья и Волго-Донского междуречья). М.: Таус. 245 с.

- Кореневский С. Н., 2015. Могильник "Клады" и дискуссия об интерпретации его материалов // МИАСК. Вып. 15. С. 5-39.

- Кореневский С. Н., 2018а. На пороге цивилизации. Майкопско-новосвобод-ненская общность Западный Кавказ (Обзор новых источников и проблема протоцивилизации) // МИАСК. Вып. 16. Армавир; Краснодар: Новация. С. 7-43.

- Кореневский С. Н., 2018б. Общее представление о климатических переменах в равнинном Предкавазье в эпоху начала медно-бронзового века второй половины V-IV тыс. до н. э. // Археология и естественные науки в изучении культурного слоя объектов археологического наследия: материалы междисциплинарной науч. конф. М.: ИА РАН. С. 89-91.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье. М.: Наука. 230 p.

- Кореневский С. Н., Калмыков А. А., 2018. Погребения древнеямной культуры и ямно-майкопского типа на могильнике Левоегорлыкский-3 в Ставропольском крае // АЭАЕ. Т. 46. № 1. С. 86-99.

- Кореневский С. Н., Юдин А. И., 2019. Поселения майкопско-новосвободненской общности Тузла-15 и Чекон: особенности культурного слоя и стратиграфия // Феномены культур энеолита - раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V-III тыс. до н. э. (Оренбург, 16-19 апреля 2019 г.) / Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Оренбургский гос. педагогический ун-т. С. 60-68.

- Малашев В. Ю., Вальчак С. Б., Мамаев Х. М., 2018. Курган № 1 могильника Гудермесские 1 курганы (Чеченская республика, Гудермесский район // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. М.: ИА РАН С.180-185. (Материалы спасательных археологических исследований; вып. 25.)

- Моргунова Н. Л., Васильева И. Н., Кулькова М. А., Салугина Н. П., Турецкий М. А., Файзуллин А. А., Хохлова О. С., 2017. Турганинское поселение в Оренбургской области. Оренбург: Оренбургский гос. аграрный ун-т. 300 с.

- Мунчаев Р. М., 1975. Кавказ на заре бронзового века. М: Наука. 415 с.

- Осташинский С. М., Черленок Е. А., Лоскутов И. Г., 2016. Новые данные о древнем земледелии Северо-Западного КАВказа // АВ. № 22. СПб.: ИИМК РАН. С. 35-40.

- Резепкин А. Д., 2012. Новосвободненская культура (на основе материалов могильника "Клады"). СПб.: Нестор-История. 342 с. (Труды ИИМК РАН; т. 37.)

- Резепкин А. Д., 2013. Поселение Усть-Джегутинское // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. XI: Археология, краеведение музееведение / Ред. А. Б. Белинский. М.: Памятники исторической мысли. С. 39-70.

- Резепкин А. Д., 2014. Отчет о раскопках Майкопской экспедиции поселения Чекон в Анапском районе Краснодарского края //Архив ИА РАН. № 45582.

- Резепкин А. Д., Лионе Б., 2007. Поселения эпохи ранней бронзы на Кубани. // Revista Arheologică. Seria nouva. Vol. III. No. 1-2. Chişinau. С. 5-73.

- Рындина Н. В., Равич И. Г., 2019. Металл майкопской культуры Северного Кавказа в свете аналитических исследований. М.: КДУ. 236 с. (Труды Исторического факультета МГУ, 128.) (Исторические исследования, 74.)

- Рысин М. Б., 2012. Проблемы хронологии и переодизации древних культур КАВказа (радиокарбонная "революция" и традиционная типология) // АВ. Вып. 18. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 204-231.

- Санакоев В.С., 2015. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок объекта археологического наследия, кургана 3 в с. Ногир, расположенного на ул. Ленина, в квартале между ул. Международная и ул. Харебова в с. Ногир Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания. Владикавказ // Архив ИА РАН. Р-1. № 54634.

- Тыдо М., 2017. Майкопская культура Северо-Западного Кавказа: попытка критического обзора их изучения // Записки ИИМК РАН. № 15. С. 60-71.

- Черленок Е. А., Осташинский С. М., 2018. О дате начала бронзового века на Северо-Западном Кавказе (по материалам навеса Мешоко, раскопки 2011-2017) // Связи и взаимоотношения бронзового века циркумпонтийского регона. Новые данные и материалы: тез. докл. круглого стола (3-5 декабря 2018 г.) / Ред. А. Н. Гей и др. М.: ИА РАН. С. 78-79.

- Rostovzev M., 1920a. L'age du cuivre dans le Caucasus septentrional // Revue Archéologique. Vol. XII. P. 1-37.

- Rostovzev M., 1920b. The Sumerien Treasure of Astrabad // The Journal of Egyptan Archaeology. Vol. 6. No. 1. P. 4-27.

- Rostovzev M., 1922. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford: Clarendon Press. 260 p.

- Sagona A., 2014. Rethinking the Kuro-Araxies. Genesis. // Paleorient. Vol. 40. No. 2. P. 23-46.

- Sagona A., 2017. Archaeology of Caucasus. Cambridge: Cambridge University Press. 542 p.

- Vingnola C., Marzaioli F., Balossi Restelli F., Di Nocera G. M., Frangipane M., Masi A., Passartello S., Sadori L., Terrasi F., 2019. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B [Electronic resource]. Access mode: https:

- DOI: 10.1016/j.nimb.2019.01.033

- Wang C.-C., Haak W. et al., 2018. The genetic prehistory of the Greater Caucasus [Electronic resource]. Access mode: https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/ 2018/05/16/322347.full.pdf. Access date: 29.05.2019.